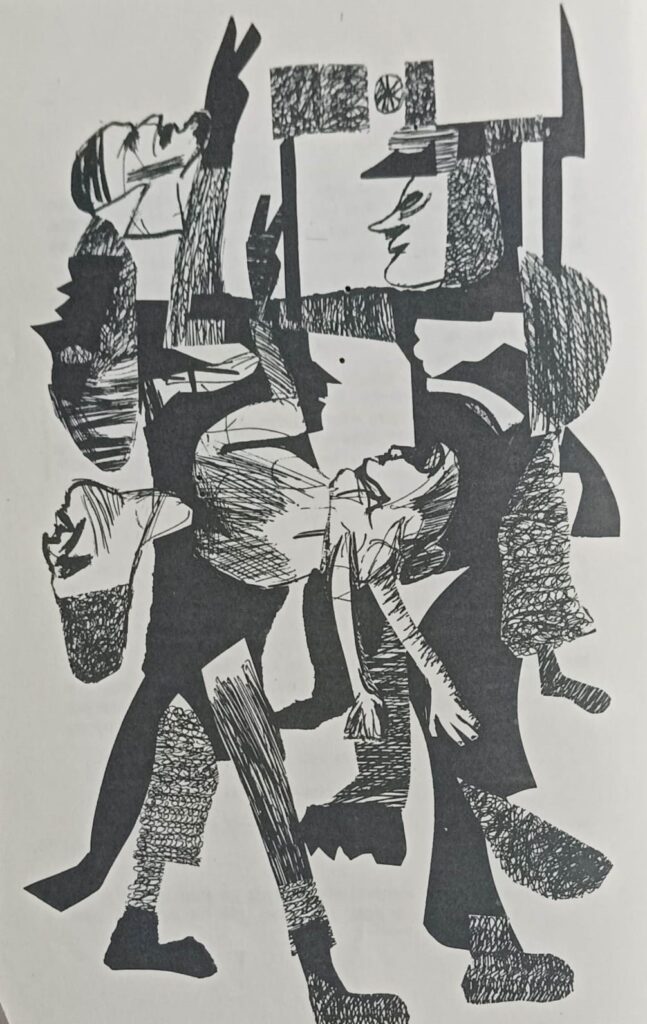

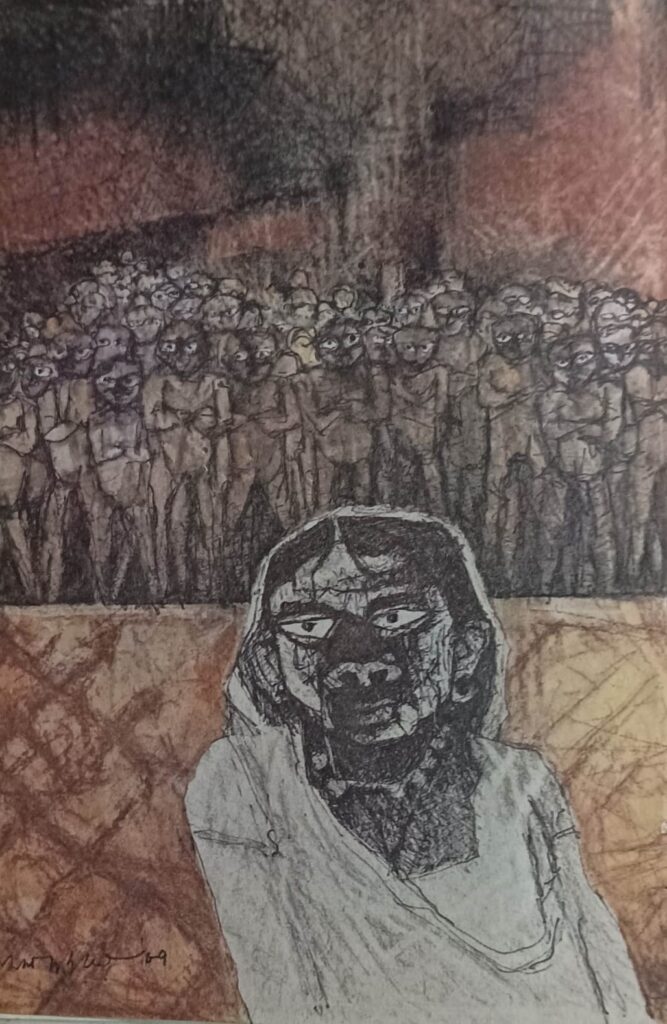

ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে ১৯৮৭-র ৪ নভেম্বর অর্থাৎ ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিনে বেরিয়েছিল তার পনেরোটি গল্পের একটি সংকলন। মীরা মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ, আর অঙ্গসজ্জায় সোমনাথ ঘোষ। প্রত্যেক গল্পের শুরুতে একটি করে চিত্র। তার প্রথমটিই ঋত্বিকের আঁকা। তাছাড়া কমলকুমার মজুমদার, গণেশ হালুই, খালেদ চৌধুরী, কে. জি. সুব্রহ্মণ্য, চিত্তপ্রসাদ (দু’টি), শ্যামল দত্ত রায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর, গণেশ পাইন, সোমনাথ হোড়, মৃণাল দাস, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— এই তেরোজনের আঁকা চোদ্দটি ড্রয়িং আর পেন্টিং নিঃসন্দেহে যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংযুক্ত হয়েছিল, তাঁর পরিচিতি ছোটগল্পকার বলে তো ছিল না, বরং ছিল বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ-প্রতিভা বলে। কয়েকটি ছবির স্রষ্টা যাঁরা প্রয়াত, তাঁদের আঁকাগুলো সম্পাদকদের অভিরুচি অনুসারে সংযুক্ত হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল ,’শিল্পীরা নিজেদের আগ্রহে ঋত্বিকের গল্প চেয়ে নিয়ে— গল্পের জন্য ইলাসট্রেশন নয়, গল্প থেকে নিজস্ব ছবি এঁকেছেন।’ এই প্রসঙ্গটি কোথাও তাঁর গল্পপাঠের ক্ষেত্রে তাৎপর্যবাহী বলে আমাদের মনে হয়। এবং বর্তমানে লভ্য সংস্করণটিতে ঋত্বিকের সম্পাদিত ‘অভিধারা’ পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্লভ দুটি গল্প সংযোজিত হলেও বাদ পড়েছে যে এই ছবিগুলো, সেটা আক্ষেপেরই বিষয় বটে।

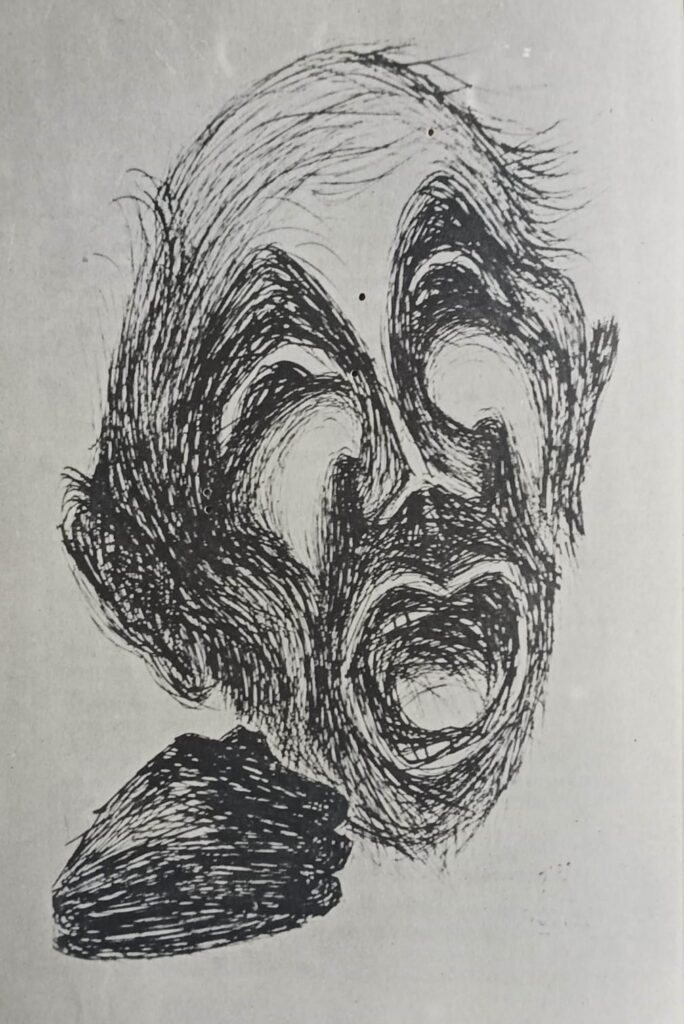

একজন দক্ষ নাটক রচয়িতা বা চিত্রনাট্য লেখকের গল্পে সংলাপের মুন্সিয়ানা দেখা যাবে সেটা প্রত্যাশিত। কিন্তু গল্পের চিত্রধর্মকে সামনে রেখে কবিতার লক্ষণ অথবা সাংগীতিক প্রবণতা যখন চরিত্র বা কাহিনিবস্তুর সঙ্গে একটা সম্মেলক সহাবস্থান তৈরি করে, তখন প্রথমত এর সূচনার ছবিগুলো সন্নিবেশের অপরিহার্যতা টের পাই; আর দ্বিতীয়ত, গল্পগুলি যে একজন পরবর্তী দিনের চলচ্চিত্র-নির্মাতার হাতে লেখা, সেটাও অস্পষ্ট থাকে না। এ-পর্যন্ত যাবৎ সালতামামি বলছে, ঋত্বিকের তিনটি অণুগল্প বাদ দিলে বাকি সব ক’টিই ১৩৫৪ থেকে ১৩৫৭ এই চার বছরে লেখা, আর তখনও ‘বেদেনী’/‘অরূপকথা’র অসম্পূর্ণ সিনেমা প্রয়াসের বা ‘নাগরিক’ সিনেমার সূচনা হয়নি। যখন ঋত্বিকের সিনেমা তৈরির কাজ শুরু হল, তার পর পরই কিন্তু গল্পকার ঋত্বিকের কলম থামল। থামল নয়, বলা চলে বদলাল চিত্রনাট্য রচয়িতার কলমে। যদিও ১৯৫৮-তে বিমল রায়ের ‘মধুমতী’-র কাহিনি ঋত্বিকের, চিত্রনাট্য ছিল গল্পকার রাজিন্দর সিং বেদী-র। তার আগের বছর হৃষীকেশ মুখার্জির ‘মুসাফির’-এর চিত্রনাট্য ঋত্বিক এবং হৃষীকেশবাবুর। এই সময়ে ‘অযান্ত্রিক’ হয়ে গেছে, বা ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’-র কাজ চলছে। গল্প ঋত্বিকের নয়।

নিজের সিনেমার কাহিনি প্রথম ১৯৬১-তে ‘কোমল গান্ধার’। একটা গল্পের গড়ে ওঠা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে ছাপিয়ে রয়েছে আরও নানা কিছু। নাটকের মহড়া থেকে তার মঞ্চ উপস্থাপনার সূত্রে গণনাট্যের রূপ, দেশভাগের ক্ষত থেকে বাংলার ভূখণ্ডের নানা রূপভেদকে রবীন্দ্র-কবিতা আর সংগীতের সুরে একটাই বৃত্তাকার নৈসর্গিক দৃশ্যরূপে ধরা, শকুন্তলা-মিরান্দা আর ফার্দিনান্দের রূপক, জনআন্দোলনের জোয়ার, জিমার বা ইয়ুং-এর সূত্রে আদিকল্পের অন্তর্লীন মগ্নগঠন— এই সবটাকে একটা সূত্রে গাঁথা যেখানে, সেখানে গল্পের তুল্যমূল্য গুরুত্ব কতখানি তা বলাই বাহুল্য। এই পরীক্ষানিরীক্ষায় আমরা মিলিয়ে নিতে পারব অনায়াসে গল্পকার ঋত্বিকের অভিজ্ঞানগুলিকে।

ঋত্বিকের গল্প ছাপা হয়েছে তৎকালীন ‘গল্পভারতী’ পত্রিকায়। সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাকে উদীয়মান ছোটগল্পকার হিসেবে ঘোষণাও করেছিলেন। ‘শনিবারের চিঠি’ বা ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প বেরোচ্ছে মানে বোঝা যায়, যথেষ্ট হালে পানিও পেয়েছেন। ‘অগ্রণী’ বা ‘নতুন সাহিত্য’-র মতো পত্রিকায় আবার যে-গল্প যাচ্ছে, সেগুলোর উপজীব্য অনেকটাই আলাদা। তবু বাংলা ছোটগল্পের ধারায় ঋত্বিকের গল্পের জায়গা হয়নি। অনুরূপ জায়গা যেমন প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের মতো গল্প-লিখিয়েও করে নিতে পারেননি! সত্যজিৎ রায়ের আখ্যানের উপস্থাপনায় যেমন আখ্যানধর্মী চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য চেনা যায়, ঋত্বিকেরও গল্পলিখনে বা কাহিনির বয়ানকৌশলে তার সিনেমার ধাঁচ চেনা যায়। কয়েকটি গল্পে নিটোল গল্পত্ব আছে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিছু একটা রয়েছে যা বাঁধাপথের বাইরের।

‘আমাদের ছবি করার জগতে রওনা হতে হয়েছে একটা অত্যন্ত বিষাদময় ঐতিহ্য নিয়ে। সাহিত্যকে আমাদের সঙ্গী করতে হয়েছিল। ফল আমাদের এখনো ভুগতে হচ্ছে। আমাদের দেশে ছবি করতে গেলে প্রথমেই একটা গল্প বলবার কথা ভাবতে হয়।… আজকের ছবির জন্যে সারা পৃথিবীতে যে জোয়ার এসেছে, সেখানে গল্পের কোনো অবকাশ নেই।’ (‘আজকের ছবির গতি-পরিণতি’) এর পাশাপাশি ব্রেখট-এর অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের মঞ্চ ছাপিয়ে সিনেমাতেও প্রয়োগের সাফল্যে বিশ্বাসী ঋত্বিক একটি সাক্ষাৎকারে গল্পের মধ্যেও এই আবেশ জড়ানোর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ‘আমি কোনো সময়ে একটা সাধারণ পুতুপুতু মার্কা গল্প বলি না— যে একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে— প্রথমে মিলতে পারছে না তাই দুঃখ পাচ্ছে পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুলল এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ওই গল্পের মধ্যেও involve করিয়ে দিলাম— দুমিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল।’ বাইরের কারণ যাই হোক, হয়তো ‘মুসাফির’ বা ‘মধুমতী’-র গল্পে এই খামতির জন্যেই ঋত্বিক বম্বে থেকে ফিরে আসবেন সিরিয়াস ছবি বানাতে। নাটক করতে গিয়ে তার যে উপলব্ধি হয়েছিল, ‘সব শিল্পই শেষে গিয়ে পৌঁছয় কবিতাতে। এবং সে কবিতা হয় মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ঘামে ভেজা কবিতা। এ ছাড়া কোনো শিল্পের শেষ অবধি টেঁকার কোনো ব্যাপার থাকে না, কোনোদিন থাকেনি।’ (‘সাম্প্রতিক নাটকের একটি সমস্যা’) স্টেটমেন্ট হিসেবে এর সুরটা চড়া ঠেকলেও ঋত্বিকের সিনেমা তৈরির আগে ছোটগল্পতেই এই কবিতার লক্ষণ প্রকট হয়েছে যেমন, তেমনি তাতে মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথাও বলা হয়েছে।

তাই-ই হয়তো গল্পকে সাজানোর মুন্সিয়ানা ঋত্বিকের নেই। হয় তাঁর গল্পে কাহিনি গৌণ হয়ে জ্বলজ্বল করছে কোনও একটা আবেগ বা প্রতীতি; নয় এমন এক সামাজিক ক্ষত বা প্রতিরোধের গল্প শানানো হচ্ছে, যার সম্ভাব্যতা অতিনাটকের কাঁচা চেহারার প্রোমোশনের সমগোত্রীয় কিছু হতে বসে! যেমন বাণিজ্যিকভাবে সফল পত্রিকার মালিক তারই মুনাফাজনক কোনও দু’নম্বরি ব্যবসার পর্দাফাঁস হওয়া খবর নিয়ে সম্পাদককে ভর্ৎসনা করতে এসে চোটপাট করার পর দু’দশক ধরে সম্পাদনা করা সম্পাদক তাকে জানায় যে, এই খবর তারই করা, কোনও আনকোরা সাংবাদিকের নয়! মিথ্যে খবর আর তিনি ছাপাবেন না, আদর্শ সাংবাদিকের মতো সত্যিটাকে তুলে ধরতে তার চাকরি থাক বা যাক, তার পরোয়া তিনি করেন না! এবং তারপরই অপ্রত্যাশিত নাটকীয় চমকের মতো মালিককে বসিয়ে তার হাতের ছড়িটি দিয়ে মারা শুরু করেন, আধমরা না হওয়া পর্যন্ত। গল্পের শেষ সেই সম্পাদকের প্রতিবাদী জনস্রোতে আর এক সৈনিকের মিশে যাবার মধ্যে। গল্পটির নাম ‘রূপকথা’।

‘চোখ’ গল্পে কানপুরের কটন মিলে মজদুর ইউনিয়ন তাদের অধিকার আর দাবি-দাওয়া নিয়ে সচেতন কেবল নয়, আকস্মিক সাজানো দুর্ঘটনার চক্রান্তেরও গন্ধ তারা পেয়ে গেছে। মালিকপক্ষ ইন্স্যুরেন্সের থেকে মোটা ক্ষতিপূরণ পেতে আগ্রহী আর গোপনে নিখুঁতভাবে তা সম্পন্ন করতে পারলেই ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেবের পদোন্নতি। কিন্তু তার গোপন গতিবিধি প্রায় নীরবে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে রুক্মিনীয়ার একজোড়া চোখ। আগুন লাগাবার ব্যবস্থাপনা গুছিয়ে অকুস্থলে ছায়ামূর্তির মতো আচমকা তারই মুখোমুখি হয়ে রায় সাহেব তাকে মেরে বিস্ফোরণের দায় তারই ওপরে চাপিয়ে দিতে সফল হয়। কিন্তু ওই চোখজোড়া ক্রমে রুক্মিনীয়ার মজদুর ছেলে আর আরও অসংখ্য শ্রমিকের চোখ হয়ে বহুগুণিত হয়ে বেড়েই চলে। ‘স্কটিকপাত্র’ গল্পের কথক অদম্য চুম্বকটানে শরণার্থী শিবিরের মানুষের অসহায় ট্র্যাজেডি দেখার লোভে পৌঁছে দেখে সদ্যমৃত মেয়ের মৃতদেহ থেকে মা দূরে সরে থাকতে চাইছে। কারণ স্বাস্থ্যকর্মীরা দেহ সরাতে এসে কম্বলটা কেড়ে নেবে, কলেরার জীবাণু আছে বলে। আর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হয় এক পাগলকে কেন্দ্র করে। সে হিন্দুস্থানের সরকারের ঠিকানা খুঁজছে হাতের চিরকুটে লেখা জিনিসগুলো তার এই নতুন দেশে এসে পাবে বলে— একটা খাটিয়া, দুটো ভঁইস, লাঙল একখানা, কাপড়, তেজসপত্র জাতীয় তার মূল্যবান যা কিছু। কথক তদ্বির-তেলবাজি করা সরকারি চাকুরে। সে গরিব চাষিকে সরকারের ধরনটি বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে দিতে সক্ষম হলেও শেষে লোকটি তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। যেন সেই রুক্মিনীয়ার মতোই। “বহ্নিশিখা জ্বলছে তার চোখে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কান্না-টান্না কোথায় উবে গেছে। দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুকে আর বলিষ্ঠ চাউনিতে সর্বহীনের শেষ প্রতিজ্ঞার ভয়াবহ স্বাক্ষর।’ লেখকের কমিটমেন্টের এহেন প্রকট উপস্থিতির সঙ্গে শিল্পের নীতির বিরোধ না সমন্বয় কোনটা পথ, এ নিয়ে সমাজবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা ও প্রতি-আলোচনার উল্লেখ এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য এটাই বলা যে অনেকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো চেনাগোত্রের এরকম গল্পের লেখকের বয়ানের ভরকেন্দ্রটি কতটা অচঞ্চল থাকতে পেরেছিল। ঋত্বিকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র শেষটায় তাই মনে পড়ে ঋত্বিকেরই মুখে মানিকবাবুর ‘শিল্পী’ গল্পটির উল্লেখ। দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপসও সম্ভব নয়, আবার শিল্পের অভ্যাসটাও পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়! কিছু একটা করতে তো হবে! অগত্যা সুতো ছাড়া খালি তাঁতই চালাতে হবে। দুঃসময়, শিল্পীর দায়বদ্ধতা আর শিল্প— সবটাকে এক সুতোয় গাঁথা আদৌ সহজ কি!

ঋত্বিক তাঁর গল্পে বর্ষার কথা বলেছেন নানা সুযোগে। তখন তার কলম তুলির ভূমিকা নেয় এবং শব্দচয়ন বা বর্ণনা একেবারে নিজস্ব। ধার করা বলতে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব পদ থেকে উদ্ধৃতি। ‘বৃষ্টি নাই।… বাহিরে অপরূপ রাত্রির সেই চিরন্তনা প্রকৃতি, ছলনাময়ী, কৌতূকপ্রিয়া। দুটি জল ভরা মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠিয়াছে… দূরে ঝিল্লির একটানা শব্দ… the poetry of earth is never dead… বহুদিন আগে ‘ভারতবর্ষ’ না ‘প্রবাসী’তে দেখা একখানি ছবি, বোধহয় দেবীপ্রসাদের আঁকা… ‘বর্ষার চাঁদিনী’ আজ তাহাই যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।’ (‘অয়নান্ত’)

তাঁর গল্পের প্রেমিক-চরিত্র বিবাহিতা প্রেমিকাকে হত্যা করে, কারণ বধূটির আপস তার সহ্য হয় না! মারতে চায় পূর্বতন প্রেমিকার স্বামীটিকেও। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করতে-করতে তার অস্বস্তি হয় দারোগার কোয়ার্টার থেকে আসা তরকারি পোড়ার গন্ধে! ওই গন্ধ জয়ার হাতের রান্নার মতোই অবিকল! মৃতদেহ নিয়ে তার এয়োতির চিহ্ন সব মুছে সে বসে আছে অন্ধকারে। ‘ওপরে প্রেমময় আকাশ তার অজস্র তারার দল নিয়ে ভালোবাসার চাউনি দিয়ে চেয়ে রইল বিশ্ব চরাচর। জয়ার মাথা কোলে করে আমি বসে রইলাম। কতক্ষণ যে কেটে গেল, নিখিল-দৃষ্টি-পরিব্যাপ্ত শান্তি ভঙ্গ করল না কেউ।’ এইসব চিত্ররূপ তাঁর আরও কতগুলি গল্পে সিনেমার দৃশ্যরূপগুলির কথা মনে করায়।

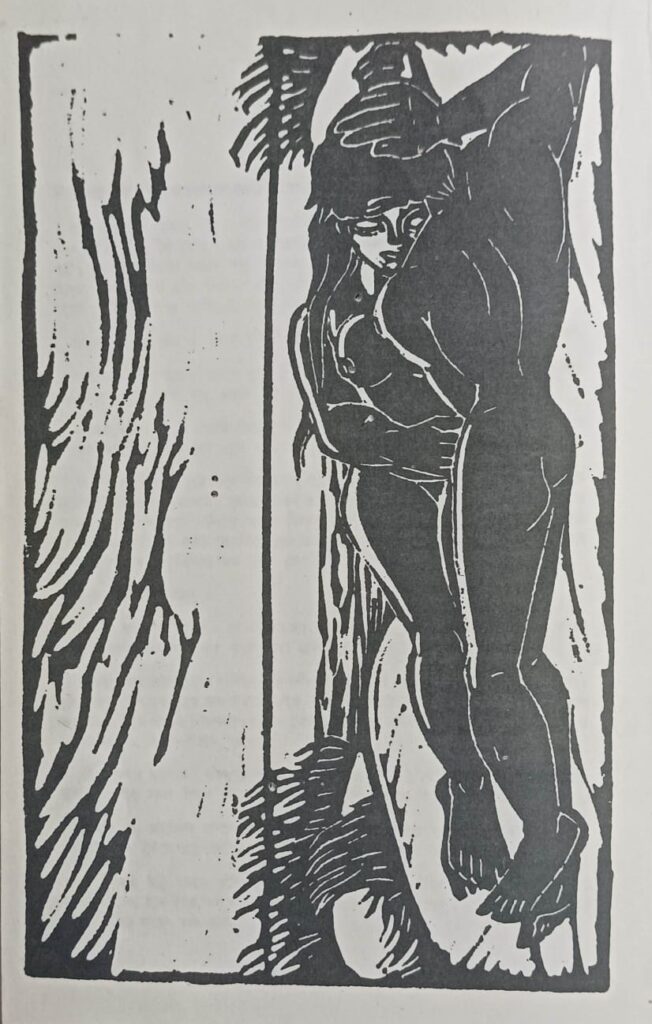

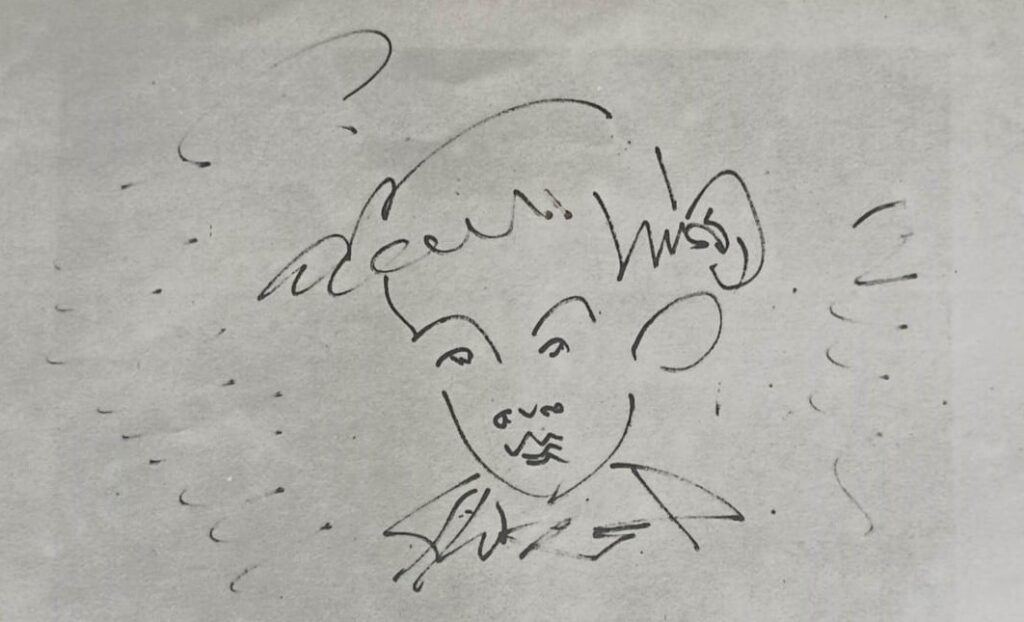

অতি দস্যি, পড়ায় মন নেই, নিয়ম মানে না, মা-বাবার স্নেহের পরিবর্তে কেবল ভর্ৎসনায় না দমে নিজের মতো নিয়মছাড়া বাচ্চা মেয়েটির কদর বোঝে একমাত্র তার ছোটমামা। বছর পনেরো পরে আবার যখন দেখা হল, তখন সে ধনী পরিবারের মাপসই আধুনিকা এক গৃহবধূতে পর্যবসিত হয়েছে। আগের শিখাময়ী আর নেই। আজ সে শিখা নিভে গেছে। এমনই সব গল্পের চরিত্র আর বিষয় ঋত্বিকের। চরিত্রকে দেখনোর ভাষাচিত্র গল্পের বিষয় ছাপিয়ে এক অন্তর্জগতের দরোজা অবারিত করে দেয়। এই তথাকথিত সভ্যদের সমাজ থেকে দূরে এসে তার গল্পের উত্তমপুরুষেরা চোখ ডুবিয়ে বসে থাকে নিসর্গে। ‘এক্সট্যাসি’ গল্পে আগস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী বীতশ্রদ্ধ হয়ে আশ্রয় নেয় মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে। ‘সামনের দৃশ্যপট কে যেন অদৃশ্য তুলি দিয়ে আঁধারে আঁধারময় করে তুলল।… গাছের ছায়ার আড়ালে জ্বলতে লাগল খদ্যোতেরা, কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে, সমস্ত বনময় চুপি চুপি কারা হাসছে, দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের শব্দ।’ এই পরিবেশে কান-মন ঢেলে শান্ত হতে-হতে কথক দেখতে পায় গোঁড়েদের মেয়েটিকে। ক্রমে এই সভ্যতার আওতার বাইরে অরণ্যে পৃথিবীর আদি নারীর প্রতীকটিকে সে তারই মধ্যে খুঁজে পেয়ে তাকে বিয়ে করে এই বনে-প্রান্তরেই লীন হয়ে থাকতে চায়। এই গল্প লেখার অনেক পরে ঋত্বিক বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’-এর চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র গ্রামীণ পটে গায়কের রেওয়াজ যেমন, ‘কোমল গান্ধার’-এ ‘আকাশভরা সূর্যতারা’ গানের দৃশ্যরূপায়ণ যেমন, তেমনই তার ‘পরশপাথর’ গল্পের ওস্তাদ বনারসীলালের সুরসাধনার বিবরণ। তিনি আর পাঁচজন গায়কের মতো নন, প্রথম জীবনে ছবি আঁকতেন, সত্যিকারের আর্টবোধ তাঁর ছিল। মধ্যভারতের অরণ্যাস্তীর্ণ কোলিয়ারিতে প্রকৃতির মধ্যে মুগ্ধ দর্শকটি যে আদিরূপের নকশা দেখে ঘুরেছেন, তার স্পর্শে বারে বারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে নানা রাগের বন্দিশ আর বিস্তার। গল্পটিতে সেই ছন্দে-ছন্দে বর্ণনার ধ্বনিবন্দি চেহারাকেও ধরতে চেয়েছেন ঋত্বিক। তারই মধ্যে মৃতসঞ্জীবনীর হদিস পাওয়া এক ভাগ্যহতর গল্পকে জড়িয়ে আদল পেয়েছে এ-গল্পের শিল্পরূপ।

নাহ্, সত্যিই ঋত্বিক ধরাবাঁধা গতের গল্প মকশো করতে চাননি। খসড়া তৈরি করছিলেন তাঁর পছন্দ-অপছন্দে মেশা মনোনাট্যগুলির! শতবর্ষে পাঠকেরা একবার পড়ে দেখুক ‘যুক্তি তক্কো…’-র ফাঁদে না পড়ে শুধুই গপ্পোগুলোকে!