ঋত্বিক ঘটকের দেশভাগ-ত্রয়ী বা পার্টিশন ট্রিলজির অন্যতম ছবি ‘সুবর্ণরেখা’, একথা সর্বজনবিদিত। সেজন্য দেশভাগ ও ছিন্নমূলের যাতনা এই ছবির আলোচনায় সংলগ্ন হয়ে থাকেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, এই ছবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা আমাকে নাড়া দিয়ে যায়, তা হল ‘কাস্ট সিস্টেম’ বা বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে এই ছবির জুড়ে থাকা। নিম্নবর্গের রাজনীতির অন্তঃসলিলা যাত্রাই এই ছবির গল্পকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। মূল আখ্যান কী? ঈশ্বর আর তার বোন সীতা এবং ঈশ্বরের বন্ধু হরপ্রসাদ দেশভাগের পর ‘নবজীবন কলোনি’-তে এসে ওঠে। আবার অভিরামের মাকে জমিদারের লেঠেলরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তাকেও বড় করছে ঈশ্বরই। এই অভিরামের মা কে? বাগদি বউ। এই বাগদি বউয়ের উপস্থিতি, তার ফিরে আসা এই ছবিকে অন্য স্তরে উন্নীত করেছে।

অন্যদিকে, হরপ্রসাদ, যে অসম্ভব পরোপকারী, কাল কী হবে না জেনেও যে অন্যের জন্য ভাবতে পারে, তাকে ছেড়ে, পুরনো সঙ্গ ছেড়ে ঈশ্বর, সীতা আর অভিরাম চলে আসে পশ্চিমে, যে পশ্চিমে বাঙালি হাওয়াবদল করতে যেত। ঈশ্বরেরই এক অবাঙালি বন্ধুর দেওয়া চাকরিসূত্রে ঈশ্বর আসে এখানে। আরেকবার শিকড় ছেঁড়া, আরেকবার ছিন্নমূল হওয়া। হরপ্রসাদ এবং ঈশ্বরের মধ্যেও একটা দূরত্ব এখানে সূচিত হচ্ছে। হরপ্রসাদ মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে জীবন নিবেদন করতে চায়। আরেকজন জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চাইছে, সন্তানদের বড় করতে চায়। হরপ্রসাদ যেন এখানে মিলে যায় ঋত্বিকের নিজের জীবনের সঙ্গে। অভিরাম ও সীতা বড় হয়। ঈশ্বরেরও উন্নতি হতে থাকে। এই যাত্রাপথে যা যা ঘটে, তার মধ্যে তথাকথিত অতিনাটকীয়তা আছে, যা ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে দু’রকম সম্ভাবনা নিহিত থাকে। প্রথমত, জীবনে যা ঘটে, তাকে মনে হতে পারে সিনেমার মতো, ‘মেলোড্রামাটিক’, অথবা দ্বিতীয়ত, বাস্তবানুগ না থাকতে চেয়ে পরিচালক যদি মেলোড্রামার আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, পরিচালকের হাতেই থাকে সেই ম্যাজিকের মন্ত্রগুপ্তি। যতই যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সেই ছবিকে দেখার চেষ্টা করুক দর্শক, সেই যুক্তির সূত্র ঠিক ছিঁড়ে যাবেই। ঋত্বিকেরও মুনশিয়ানা সেখানেই। সীতাকে প্রথম থেকে ‘নতুন বাড়ি’-র কথা বলে ঈশ্বর। আবার সীতা মারা যাওয়ার পর, শেষে বিনুও নতুন বাড়ি দেখতে চায়, তখন পশ্চিমের বাড়িও আর ঈশ্বরের নেই। এই যে বারবার ছিন্নমূল হওয়া, বারবার বাড়ি বদলে যাওয়া, বাড়ি হারিয়ে যাওয়া— ভিটেহারা মানুষের গল্পের, উচ্ছেদের গল্পের চিহ্ন হয়ে থাকে সেগুলি। নামগুলোও লক্ষণীয়, ঈশ্বর এবং সীতা। আবার অভিরামের নামের মধ্যে রাম যেমন আছে, তার মায়ের নাম কৌশল্যা।

আরও পড়ুন: কোনও এক অজানা দেশের স্বাদ জেগে থাকে ‘কোমল গান্ধার’-এ!

লিখছেন সুদেব সিংহ…

অভিরামের মায়ের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক নিরিখে ‘মাদার আর্কেটাইপ’-এর কথা আসে ঠিকই, কিন্তু তার বাইরেও আরও কিছু ধাক্কা দেওয়ার মতো বিষয় থেকেই যায়। অভিরামের মায়ের পরে মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু অভিরামকে পাল্টে দেয়। অভিরাম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হয়ে ওঠে, সীতা কিন্তু সেখানে ‘রেবেল’ হয়ে ওঠে। ঈশ্বর সীতাকে ‘মা’ বলে ডাকে। সেই সীতার জীবন বদলে যায় বিয়ের পর। তাকে চরম দারিদ্র থেকে বেছে নিতে হয় দেহোপজীবিনীর পথ। প্রথম রাতে তার ঘরে এসে ঢোকে ঈশ্বর। সীতাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। গান্ধীর মৃত্যুর টেলিগ্রাম আসে খবরের কাগজের দপ্তরে, ছবির শুরুর দিকে। তখন ‘হে রাম’ শোনা যায়। আবার সীতার মৃত্যুর পর সেই ধ্বনি ফিরে আসে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে কালীর বেশে যে বহুরূপী আসে, যাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় সীতা, খেয়াল করে দেখলে, সেখানে যে শব্দ শোনা যায়, সেই শব্দ আবার ফিরে আসে সীতার ঘরে ঈশ্বর আসার পর, বঁটি দিয়ে সীতার আত্মহত্যার পর।

এই সব কিছুই জুড়ে যায় দেশভাগের সঙ্গে। হরপ্রসাদ সংলাপ দেয়. এরা দেশভাগ দেখে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই, দাঙ্গা দেখে নাই। সেই সংলাপের মধ্যে ধরা থাকে একটি প্রজন্মের বিচ্ছিন্নতাও। দেশভাগের অভিঘাত কীভাবে মানুষের জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে চলেছে, তা একটি গল্পের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর ম্যানেজার হয়। তাকে তার বন্ধু ব্যবসার দু’পার্সেন্ট দিয়ে পার্টনার করে নিতে চায়। কিন্তু অভিরামের জাতের জন্য ঈশ্বরের উন্নতি আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঈশ্বর সৎ, সে জীবনে কখনও মিথ্যে বলেনি। কিন্তু যখনই তার ক্ষমতা বাড়তে থাকে, তখনই তার মধ্যে নানারকম প্রকাশ ঘটতে থাকে স্বৈরাচারের। অভিরামকে বর্জন করার বিষয়েও সে দু’বার ভাবে না। সীতার মৃত্যুকামনাও সে করে। শেষে ঈশ্বর সন্দর্শনেই সীতার মৃত্যু হচ্ছে। শ্রমিকদের সমস্যা এখানে ততটা প্রকট হয় না, যেহেতু গল্পের গতি অন্যদিকে যায়। কিন্তু মুখার্জি, যে ভূমিকায় জহর রায়, এবং ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার ছায়াটা ঋত্বিক সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেন।

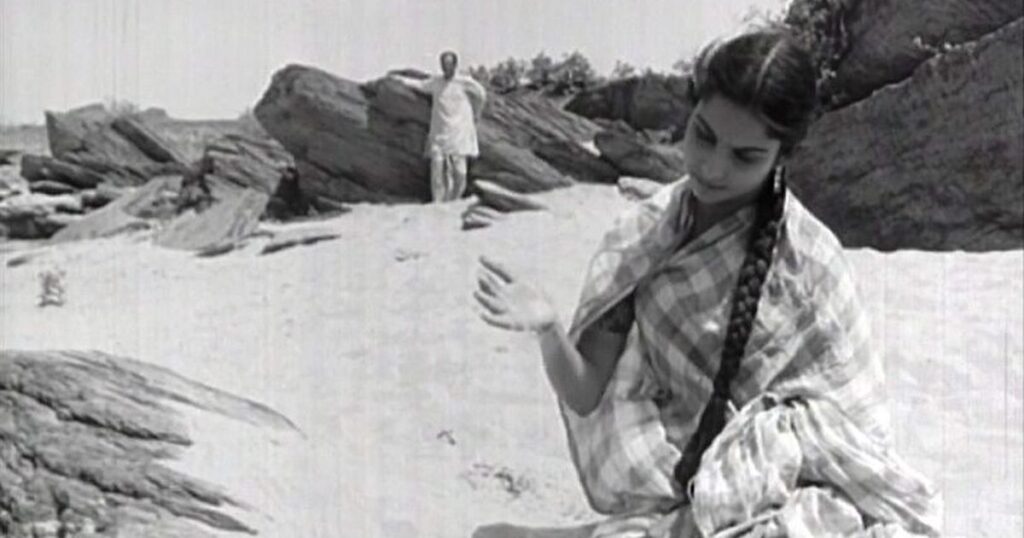

এই ছবির মূল কাহিনি ঋত্বিকের নয়, চিত্রনাট্য তাঁর। চিত্রনাট্য রেসিপি হতে পারে, কিন্তু রান্না, অর্থাৎ ছবির ট্রিটমেন্টের ওপরেই সবটা নির্ভরশীল। সেই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ক্যামেরার অবস্থান ও চলন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিতে ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ক্লোজ আপ, আশ্চর্য সব ক্লোজ আপ শট। সীতা বড় হওয়ার পর যখন প্রথম ঈশ্বরের দিকে তাকায়, সেই সময় মাধবী মুখোপাধ্যায়ের একটি ক্লোজ আছে। তার একটা বিখ্যাত গল্পও আছে, মোটা কাচের গ্লাস দিয়ে ফোকাস আউট করা হয়েছিল সেই শটটিতে। সেখানে ঠিক একটা চোখের ক্লোজ। আউট অফ ফোকাস শট, পরেরটায় আবার ফোকাস করা হয়। ক্যামেরার এই গতিবিধি অনবদ্য। একইসঙ্গে, লেন্স কীভাবে ব্যবহার করছেন ঋত্বিক, সেই সিদ্ধান্তের জায়গাটিও খুব জোরালো। শট ডিভিশন থেকে মিজঁসিন, অর্থাৎ একটি দৃশ্যের গঠন কীভাবে হবে, তার মধ্যেই ঋত্বিক আসল জাদুটা করেন। সাদা-কালো ফ্রেমকে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ করে তোলেন ঋত্বিক এই ছবিতে। দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা ছিল এই ছবিতে। এর সঙ্গেই বলতে হবে রমেশ যোশীর সম্পাদনার কথা। আর অবশ্যই বলতে হবে, সাউন্ড, অর্থাৎ শব্দের ব্যবহারের কথা। এবং আলোও এই ছবিতে আশ্চর্য ভূমিকা নেয়। অভিরামের সঙ্গে সীতার প্রেম, এবং অভিরামের মৃত্যুর পর— এই দু’বারই সীতার মুখের ওপরের আলোছায়া দু’ভাবে এসে পড়ে। ভাবনার দিক থেকেই তা অসম্ভব অভিনব হয়ে ওঠে। বলতে হবে, সংগীত ব্যবহারের কথাও। ‘ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়’ সীতার ছোটবেলা থেকে বারবার ফিরে আসে। শেষে যখন সীতা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে দোল দিতে দিতে এই গানটির কাছে ফিরে আসে, তখন তার অভিঘাতই বদলে যায়।

আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রনাট্য লেখার সময় গল্পের ‘লজিক’ মাথায় রাখতে হয়। ঘটনা না দেখা গেলে সংলাপের মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলতে হয়। কিন্তু ঋত্বিক সিনেমার জাদুতেই সেই যুক্তিকাঠামো ভেঙে যায়। ঈশ্বরের আত্মহত্যার মুহূর্তে চলে আসে হরপ্রসাদ। কীভাবে সে এল, তা জানার প্রয়োজনও হয় না আদপে। সেখানে পরপর হরপ্রসাদের সংলাপ। সেই বিখ্যাত ‘রাত কত হইল, উত্তর মেলে না’ থেকে কলকাতায় বীভৎস মজা দেখতে যাওয়ার কথা, অথবা হরপ্রসাদের বলা, আমরা এমন লোক, যারা সুইসাইডও করতে পারি না— এখানে ছবি সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে যেতে থাকে। সেটা পুরোটাই চলচ্চিত্রভাষার ওপর দাঁড়িয়ে। ১৯৪৮ থেকে ছবির গল্প শুরু। শেষের দিকে মুখার্জি চাঁদে যাওয়ার খবর পড়ে। ধরে নেওয়া যায়, প্রায় দু’দশকের গল্প তিনি বলেন। চিত্রনাট্যে তা যেভাবে লেখা, আর ছবিতে তা যেভাবে উঠে আসে, তা খুব সহজ নয়। ওই অল্প সামর্থেই ছবিটা তাঁকে করতে হবে, কিন্তু শুধু ছবির ভাষা, সামগ্রিকভাবে ছবিটাকে কত বড় করে তোলে, ইয়ত্তা নেই তার। একটা ভেঙেচুরে যাওয়া এরোপ্লেনকে এই ছবিতে ঋত্বিক যেভাবে ব্যবহার করে ফেলেন, তাতেই ছবিটা কেবল আর গল্পের গোল ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ থাকে না।

এই ছবির কাছে আজীবনের শিক্ষার্থী হয়ে থাকা যায়।