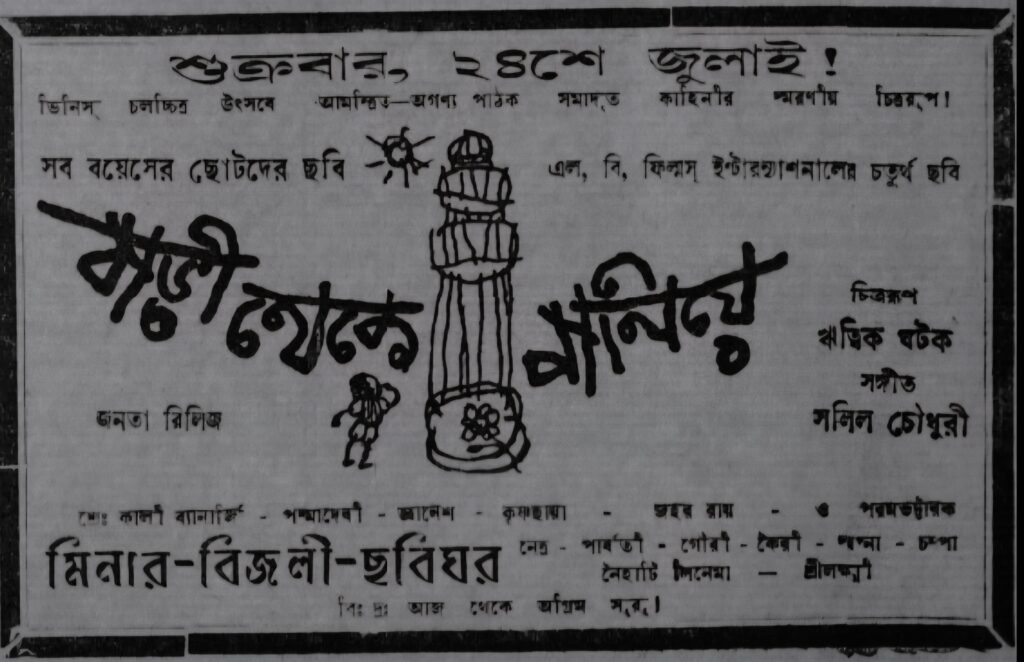

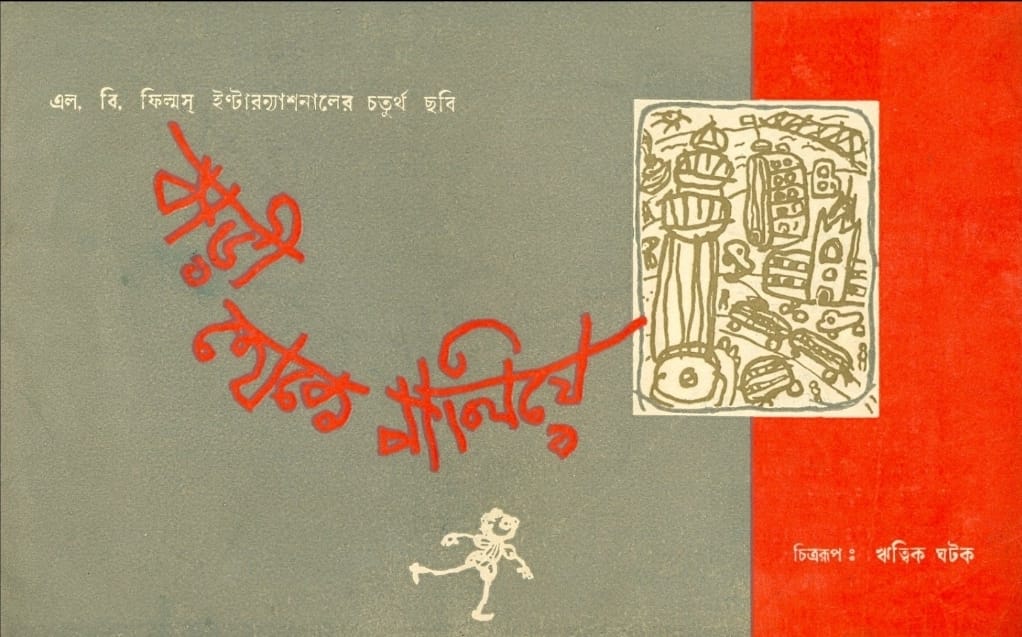

২০০৭ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজ চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ দেখানো হবে। ডিরোজিও অডিটোরিয়াম অর্ধেক খালি, আশাবাদী চোখে অর্ধেক ভর্তি। সংস্থার নবীন উদ্যোক্তাদের তরফে কয়েকটি আশাবাদী বাতচিতের পর হল অন্ধকার করে দেওয়া হল। সিনেমা চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু এ কী! এল বি ফিল্ম ইন্টারন্যাশনালের ব্যানার কেন? নৌকো চড়া বাচ্চার ছবি দেখা যাচ্ছে কেন? সব্বনাশ! পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে মঞ্চের পিছনে গেলেন এক তরুণ। তড়িঘড়ি সব বন্ধ-টন্ধ করে আবার নতুন করে চলতে আরম্ভ করল পূর্বঘোষিত সিনেমা। হলে ততক্ষণে উসখুস শুরু হয়েছে, ওটা কোন সিনেমা ছিল? ওটাও দেখব! না না, ওটা ছোটদের সিনেমা। ঋত্বিক দেখতে হলে ‘সুবর্ণরেখা’ দেখো, ‘যুক্তি তক্কো…’ দেখো, ‘কোমল গান্ধার’, অন্তত ‘মেঘে ঢাকা তারা’। কলেজের সিনেমাদাদারা সকলে বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, ১৯৬০ থেকে যে পার্টিশন-ট্রিলজি শুরু হয়েছিল, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ তার ভূমিকা।

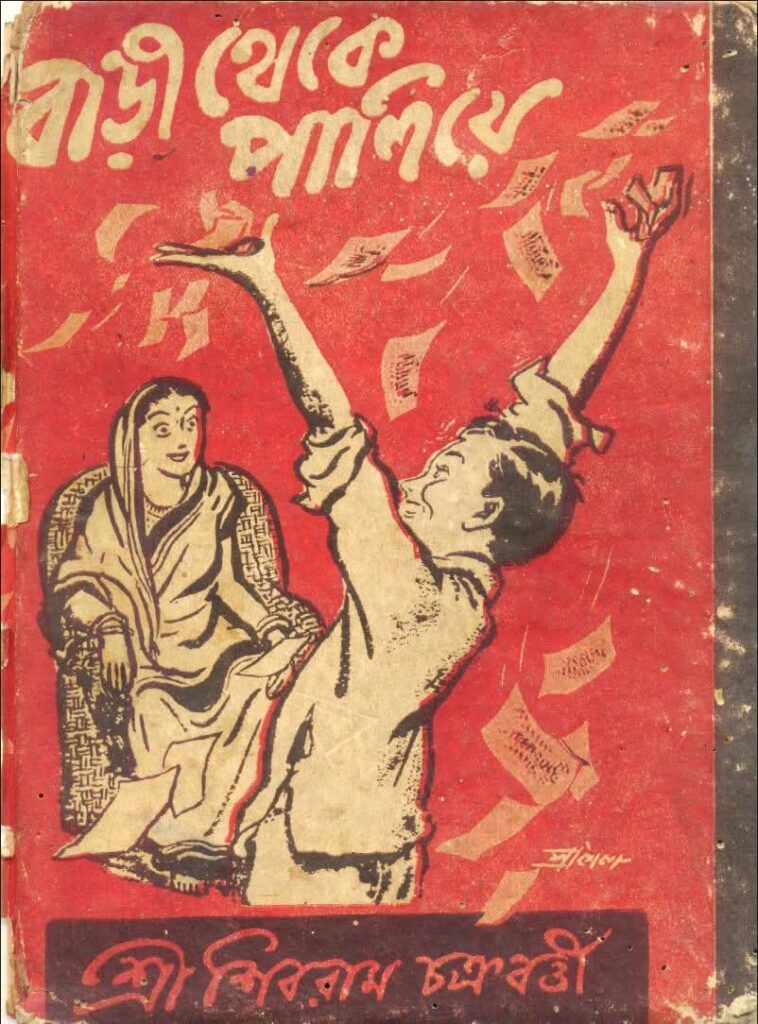

১৯৫৯-এ মুক্তি পেয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের দ্বিতীয় ছবি ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’। ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ আর ‘মেঘে ঢাকা তারা’— প্রথম তিনটি ছবিই সাহিত্যনির্ভর। কিন্তু এক্ষেত্রে যাঁর উপন্যাস বেছে নিয়েছিলেন ঋত্বিক, তাঁকে বাংলা সাহিত্যসমালোচনার চশমাচোখো গ্রাম্ভারি দুনিয়া খুব একটা সিরিয়াসলি নেয় না; শিবরাম নিজেও নিতেন না। কিশোরপাঠ্য সাহিত্য থেকে বানানো বলেই কি ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-কে আমরা চিরকাল ‘ছোটদের ছবি’ বলেই চিনে এলাম?

আরও পড়ুন: প্রকৃতির সংগীতকে ‘অযান্ত্রিক’-এ ব্যবহার করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক! লিখছেন হিরণ মিত্র…

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস বেশ অনেকটাই আত্মজৈবনিক। লেখাপড়া করা আর ‘ভাল ছেলে’ হবার প্রতি অনীহা, কলকাতা শহরের প্রতি বিচ্ছিরি টান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ক্যারিশমায় আকৃষ্ট হয়ে চাঁচল থেকে তাঁর নিজের পালিয়ে আসা, চিত্তরঞ্জনের তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হতে চাওয়া— সব কিছুই উপন্যাসে আছে। উপন্যাসের কাঞ্চন আদতে শিবরামেরই কিশোরবেলা। এমনকী যে-বালিকার কথা উপন্যাসে আছে, সেই মিনিও শিবরামেরই টিনেজ-ক্রাশ। ১৯৩৭ সালে নিজেকে নিয়ে এই যে গল্প বানালেন শিবরাম, তা কিন্তু আরও পুরনো, ১৯২০-’২১ সালের, যেখানে ‘বসুমতী’ কাগজের হেডলাইন হয়, ‘মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ১৯২১ সনের মধ্যেই স্বরাজ দিব’। ঋত্বিকের সিনেমা ১৯৫৯ সালের। ফলে শিবরামের আখ্যান আর ঋত্বিকের আখ্যানের ভিতর এসে পড়ে দেশভাগ, আসে দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তুসমস্যা। কাজলদিঘী গ্রাম থেকে পালিয়ে কাঞ্চন যে কলকাতা শহরে এসে পৌঁছোয়, তার পথঘাট-ঘরবাড়ি-মানুষ, সব কিছুতেই লেগে থাকে পালটে যাওয়া সময়ের ছাপ।

শিবরাম লিখেছিলেন, হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে যে-শহরে পা রাখে কাঞ্চন, সেখানে অনেক গাড়ি, অনেক মানুষ। কারুর সময় নেই অন্যের দিকে তাকানোর। আরেকটু হলেই সে চাপা পড়ত গাড়ির তলায়, যদি-না এক পথচারী তাকে শেষ মুহূর্তে টেনে সরিয়ে নিত। সিনেমা অবিকল এই বর্ণনাকে অনুসরণ করে। শুধু দৃশ্যের নিজস্ব ভাষায় সেখানে দেখতে পাই, কাঞ্চনের স্বপ্নাচ্ছন্ন মনটাকে। লো অ্যাঙ্গেল শট, মাটির দিকে প্রায় তাকাচ্ছেই না সে, উঁচু বাড়ির উঁচুতম অংশে তার চোখ। আর সেই উচ্চতম ভূমিতে উড়ছে জাতীয় পতাকা। উপন্যাসকথিত পথচারী সিনেমায় হয়ে যান হরিদাস, কাঞ্চনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সময়েও ক্যামেরা দেখাতে থাকে সেই পতাকা। হরিদাস ঋত্বিকের টেক্সটে অনেক বিস্তৃত হয়ে উপস্থিত থাকেন। কালী ব্যানার্জির আশ্চর্য নাটকীয় ভঙ্গিমায় হরিদাস চরিত্রের মুখেই প্রথম শোনা যায় দেশভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার কথা। শোনা যায়, গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, হিন্দু নাগরিক হরিদাস স্বাধীনতার দশ বছর পরেও ভারতবর্ষে একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। ঋত্বিক এমন এক সময়ের আখ্যান লেখেন, পালিয়ে বাঁচাটাই যে-সময়ের ভবিতব্য। হরিদাস পালিয়ে আসে, হরিদাসের মা-কেও পালাতে হয়। আর এসব কথাতেই ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ আর অ্যাডভেঞ্চারমাত্র থাকে না, তার সঙ্গে জুড়ে বসে সেই আতঙ্ক, যন্ত্রণা, বিষাদ, ‘পালানোর, পালানোর, আরও আরও পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি’।

কলকাতা শহর কাঞ্চনের কাছে ছিল ‘এলডোরাডো’-র মতো, রাস্তায় হাত বাড়ালেই সোনা! কিন্তু যে-শহরকে কাঞ্চন দেখল, সেখানে অজস্র বৈপরীত্য। সেখানে শিবরামের উপন্যাসের মতো ‘ভালমানুষ’-এর ভীষণ অভাব। কেউ তাকে নিঃশর্তে পয়সা দেয়নি, কেউ তাকে রেস্তোরাঁয় খাওয়ায়নি, কেউ রেস জিতে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে হাজার টাকা দেয়নি। এই শহরে বিয়েবাড়ির বাইরে ভিখিরির দল ভিড় করে থাকে, রাস্তায় চলে ‘বাস্তুহারার মিছিল’। কলকাতা শহরে যে ‘ছেলেধরা’-র ভয় কাঞ্চনের মতো ছোট ছেলেদের দেখানো হত, হরিদাস তেমনই মস্ত ঝোলা আর লম্বা দাড়ির ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, বুলবুলভাজা বিক্রি করে। কিন্তু আসল ছেলেধরারা যে কীসের ছদ্মবেশে আছে, তা বুঝতে সময় লাগে কাঞ্চনের। রাস্তায় বোবা সেজে ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করে যে রোগা ছেলেটা, ইউসুফের ঝুড়িতে ভয় চেপে রেখে খেলা দেখায় যে-ছেলে, তীক্ষ্ণস্বরে বলিউডি প্রেমগীত গেয়ে ভিক্ষে করে যে ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়ে, ম্যানহোলে ঢুকে কাদা ঘাঁটে যে কালো ছেলে, এরা সব্বাই ‘ছেলেধরা’-দের শিকার। মনু মুখার্জির মতো কাউকে দেখা যায়, কাউকে যায় না। এই নতুন শহরটা তার বিরাট কালো হাঁ দিয়ে গিলে খেয়েছে সমস্ত শৈশব-কৈশোর। খেয়ে ফেলেছে তাদের স্বপ্ন, সারল্য, আনন্দ। ভোররাতে কাঞ্চনের জুতো চুরি করে যে বাচ্চা ছেলেটা, এই শহরই তাকে ঢুকিয়ে দেয় সেই অপরাধচক্রে। বড় হয়ে সে হয়তো রেলট্র্যাকের পাশ ঘেঁষে চলা বস্তির যুবকদের মতো কয়লা চুরি করবে। সমাজ যাদের নাম দেবে ‘সমাজবিরোধী’; যাদের পোশাক, চুল, উচ্চারণ, শরীরী ভাষা, সবেতেই সেই ‘সমাজবিরোধিতা’ প্রকট হয়ে থাকবে। ঋত্বিকের সতর্ক সমাজপ্রেক্ষণ কাঞ্চনের মতো কিশোরদের এই সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবিটাও দেখিয়েছে।

শিবরামের উপন্যাসে কাজলদিঘীর কাঞ্চন কলকাতায় এসে একটু জলের জন্যে ঘুরে মরছিল। নদীর ধারের শহর, অথচ সেখানকার মানুষের নির্দয় শুকনো কঠোরতাই বোধহয় দেখাতে চেয়েছিলেন শিবরাম। ঋত্বিকের ন্যারেটিভ আরও নিষ্ঠুর। বসন্ত কেবিন থেকে গলাধাক্কা খেয়ে বেরনোর পর কাঞ্চন এক বোষ্টমের গান শোনে, ‘পদ্মাপারের চর’ থেকে কলকাতায় এসে ‘আজব’ শহরের রকমসকম দেখে বিমূঢ় বিস্ময়ে যে বলে, ‘ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি রইছে নরনারী/ তবু কার কড়ি কে ধারে, কেউ না রাখে কারও বার্তা’, এই নতুন শিল্পশহর ‘চিমনিতে উড়াইয়া ধুঁয়া ভোঁ বাজাইয়া চলে’, কিন্তু কাজটুকু শেষ হলেই মানুষকে ছুড়ে ফেলে দেয়। এই গানে কাঞ্চন কোথায়? গোটা গানের আপাত-চনমনে সুর আর চলনের সঙ্গে-সঙ্গে ঋত্বিক দেখাতে থাকেন পথিক কাঞ্চনকে, কাঞ্চনের নিঃশব্দ দৃষ্টিকে। যেন এক অসংসক্ত সাক্ষীর মতো ক্যামেরা দেখাতে থাকে পঞ্চাশ দশকের কলকাতা, চকচকে রাস্তা, লম্বা-লম্বা বাড়ি, গিজগিজে গাড়ি, আর তার ঠিক ধার ঘেঁষে সেই একই শহরের নোংরা ফুটপাথ, পথের উদ্বাস্তুভিড়, ল্যাংটো শিশু, শতচ্ছিন্ন কাপড়ের নারী, ঘিঞ্জি ঝুপড়ি, আবর্জনা। মানুষের ভিড়, কিন্তু ‘মানুষ’-এর বড্ড অভাব। পরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘চিল’ কবিতার অনুষঙ্গ টেনে ঋত্বিক দেখান, ফুটপাথে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা এক মৃত চিল। শহরের বীভৎস দ্রুতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না এই অতন্দ্র শিকারি পাখিও। দমকলের গাড়ির পিছনে ছুটতে-ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়া কাঞ্চন ভিতরে-ভিতরে ওই ‘আকাশচ্যুত উদ্ধত চিল’-এর মতোই ভয় পেতে থাকে কি?

কলকাতা তাকে নিংড়ে নেয় ঠিকই, কিন্তু সিনেমার বয়ানে একটা সমান্তরাল মন্তব্যও উঠে আসে। শিবরামের উপন্যাসের ভদ্দরলোক বাবুদের মতো কেউ কাঞ্চনকে এই শহরে সাহায্য করে না। কিন্তু তার জন্যে অনায়াসে বিনা প্রশ্নে দরজা খুলে দেয় হরিদাস, খালপাড়ের বস্তিতে জলমুড়ি খাইয়ে বিছানা পেতে দেয় প্রৌঢ়া চন্দনের মা, নিজের দৈনিক খোরাকি থেকে পয়সা দিয়ে ছাতু খাওয়ায় রাস্তার অচেনা বিহারি মুটে। সবহারাদের এই কাঁধ মিলিয়ে থাকার ছবিও ঋত্বিকের সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থানটিকে নির্ণয় করে দেয়। এই কলকাতা কাঞ্চনের সোনালি স্বপ্নের বুদবুদ ফাটিয়ে দেয়, আবার এই জরা-ধরা শহরটাই তাকে দেয় হরিদাস, মিনির মা, চন্দনের মা-দের। এই অগোছালো ছেঁড়াফাটা জনপদ তার বেঁচে থাকা সমস্ত মায়াটুকু কাঞ্চনকে উজাড় করে দেয়। এই শহর থেকে ওটাই ছিল তার উপার্জন।

ঋত্বিক টেক্সটকে প্রায় হুবহু দৃশ্যে নকল করেছেন অনেকবার, নিজস্ব কোনও সংযোজন-সম্পাদনা ছাড়াই। ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-তে এমন অংশ একাধিক। সিনেমার সেই আইকনিক দৃশ্য, যেখানে ডাস্টবিন থেকে মানুষ আর কুকুর খাবার কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে, সেখানকার বর্ণনা ও সংলাপ শিবরামের উপন্যাস থেকে প্রায় অবিকল তুলে এনেছেন ঋত্বিক। কিংবা তার কিছুটা আগে, হরিদাসের বাড়ির জানলা থেকে যার ভোজবাজি দেখে অভিভূত হয়ে কাঞ্চন তার সঙ্গে চলে যেতে চাইছিল, সেই ইউসুফ ভেলকিওয়ালার প্রসঙ্গ ও সংলাপও উপন্যাস থেকে সরাসরি গৃহীত, বিনা পরিবর্তনে। আসলে, এখানে ওই পরিবর্তিত না হওয়াটাই একটা স্টেটমেন্ট। এর ভবিষ্যবাণী অবশ্য শিবরামের উপন্যাসেই ছিল। কাঞ্চন যখন খাবার দোকানে বসে ‘বসুমতী’তে ছাপা স্বরাজের খবর পড়ে জনৈক সহৃদয় ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা, গরিব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো?’, তখন উত্তর আসে, ‘স্বরাজে এসব হবে বলে আমার মনে হয় না। গরিবরা গরিবই থাকবে।’ সেজন্যেই দেখি, ১৯৩৭-এর উপন্যাস আর ১৯৫৯-এর সিনেমার মধ্যবর্তী দুই দশকে পরিস্থিতি কিছুই বদলায় না সাধারণ মানুষের জন্যে। দেশে যদি স্বরাজ এসেই থাকে, তবে কেন সেই স্বাধীন দেশটায় গাঁ থেকে আসা গরিব মানুষ থাকতে পাবে না? খাবার পাবে না? যদি সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে আটকাতেই দেশভাগ, তবে স্বাধীনতার এক যুগ পরেও ইউসুফের সঙ্গে চলে যেতে হলে কাঞ্চনকে লুঙ্গি-পিরান পরতে হবে কেন? কেন সিঁদুরিয়াপট্টির নাম শুনে এমন চমকে উঠবেন মিনির বাবা?

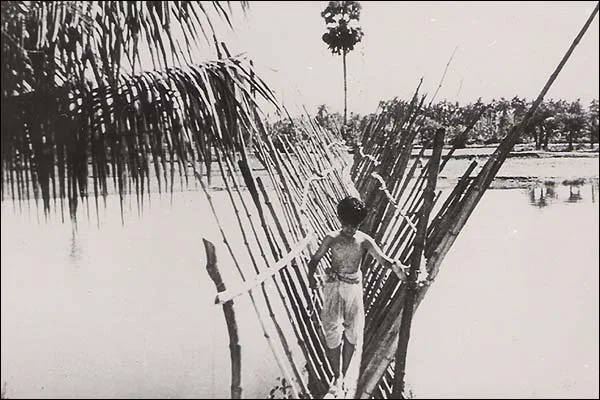

শিবরামের উপন্যাসের উপসংহার অনেকটা রূপকথার মতো ছিল। অনেক টাকা আর অনেক জিনিস নিয়ে কাঞ্চন মায়ের কাছে ফিরেছিল। দেশভাগ-পরবর্তী বাংলায় এই রূপকথা ভেঙেচুরে যায়। ঋত্বিকের গল্পে চন্দনের মা-কে যখন ক্ষুব্ধ জনতা ‘ছেলেধরা’ সন্দেহে মারতে-মারতে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, তখন সেই রক্তাক্ত মুখ কাঞ্চনকে প্রথমবারের জন্যে উদ্ভ্রান্ত করে। বিষণ্ণ-বিধ্বস্ত স্বরে হরিদাসকে সে প্রশ্ন করে, ‘এই শহরে এত দুঃখ কেন?’ হরিদাস তাকে শোনায় অস্কার ওয়াইল্ডের সুখী রাজপুত্রের গল্প। হরিদাসই তাকে বোঝায়, ঘরে ফিরতে না পারা সেই পাখির কষ্ট। ওই প্রশ্ন নিয়ে, আঘাতের দাগ নিয়ে, ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে, আর ‘বাড়িই সবথেকে ভাল’ এই উপলব্ধি নিয়ে কাঞ্চন ফেরে, শিকড়ের কাছে, মায়ের কাছে, নিজের ‘দেশে’। এই ফেরা উপন্যাসের চেয়ে অনেক গভীর। তবু এই গল্প শেষ পর্যন্ত শুধু ফেরার গল্প নয়। কারণ ঋত্বিকের আখ্যান নিছক অভিযানের নয়, পরিযানের। যে-পালানোর যন্ত্রণা এই আখ্যানের পরতে-পরতে মিশে আছে, তাকে অতিক্রম করার নাছোড় জেদই তার শক্তি, তার স্পিরিট। শেষ দৃশ্যে হরিদাসের দেওয়া দাড়ি পরে নৌকো বেয়ে চলতে থাকে কাঞ্চন, কারণ পথ তো খুঁজতে হবে পথেই!