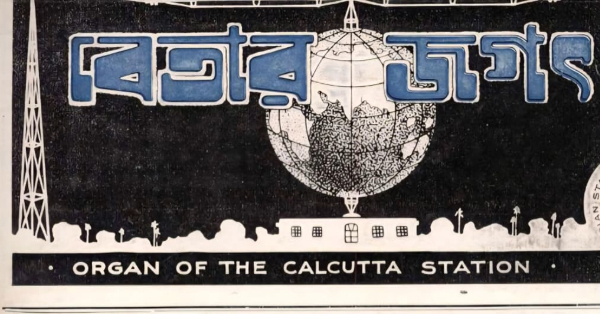

‘বেতার জগৎ’ পত্রিকা যদি বেঁচে থাকত আজও, তাহলে এখন তার শতবর্ষে পৌঁছতে বাকি থাকত আর মাত্র চার বছর। দু-বছর পর আমরা ‘আকাশবাণী কলকাতা’ কেন্দ্রের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে মেতে উঠব; কিন্তু তখন ‘বেতার জগৎ’-এর মতো তার অসামান্য মুখপত্রের কথা মনে করব কি? আমরা কি ভাবব, কলকাতা বেতারকে জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছে দিতে এই একটি পত্রিকার কত বড় ভূমিকা ছিল?

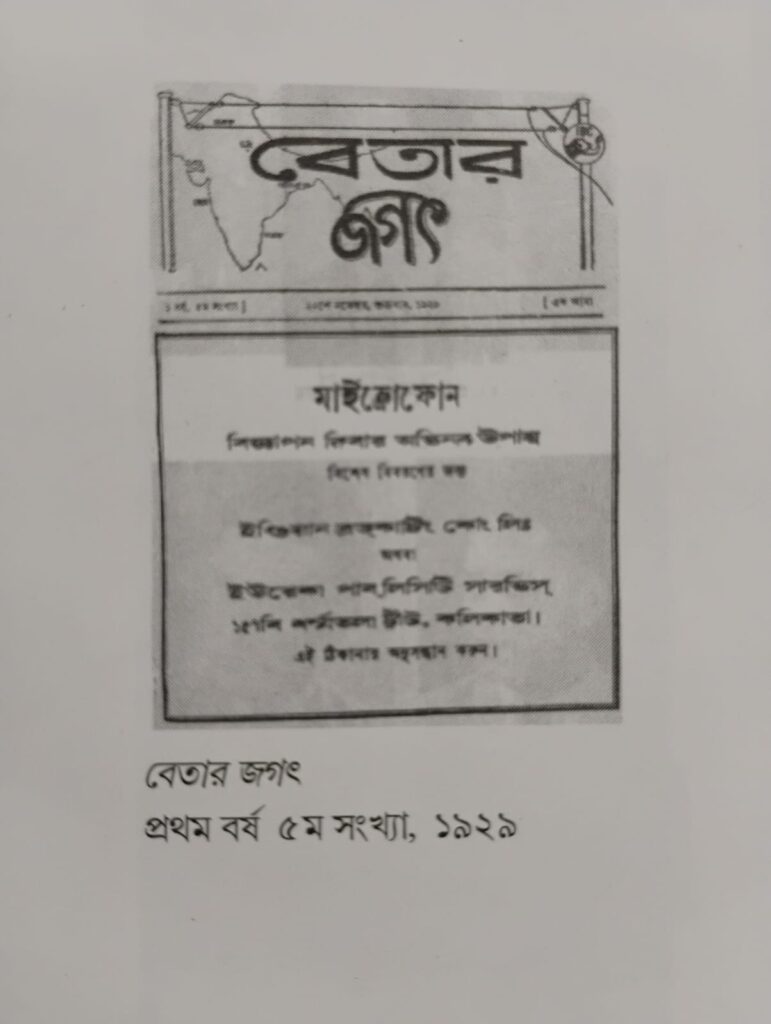

কলকাতা বেতারের জন্মের (‘আকাশবাণী’ নাম অনেক পরে) দু-বছর পর, ১৯২৯ সালের আজকের দিনে ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকা। সেই প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে (‘আমাদের কথা’) লেখা হলো : ‘বেতার জগৎ আমাদের ঘরের সংবাদ আমাদের গ্রাহকদের কাছে বয়ে নিয়ে যাবে এবং এরই মারফত আমাদের অদৃশ্য বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এই আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটুকু সফল হলেই আমরা মনে করব যে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।’

বাক্যদুটির মধ্যে ‘আমাদের’ আর ‘সফল’ শব্দের একটু বেশি প্রয়োগ দেখে সকলের হয়তো ভাল না-ও লাগতে পারে। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে আবেগ এবং কিছুটা উচ্ছ্বাস জড়িয়ে থাকার ফলই হয়তো এটা। শুরুতে এই পাক্ষিক পত্রিকার একটি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা। এক বছরের জন্য গ্রাহক হলে দাম এক টাকা চোদ্দো আনা। ডাকখরচ আলাদা। ঠিক ছিল, পনেরো দিন পর-পর এই পত্রিকা বেরোবে শুক্রবার। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত ‘বেতার জগৎ’ এই রীতিই মেনে এসেছে।

শুরুতে এই পত্রিকা চেয়েছে, বেতারের অদৃশ্য বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে। কিন্তু পত্রিকা যত এগিয়েছে, ততই তার কাজের পরিধি এবং দায়িত্ব বেড়ে গেছে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রোতা-গ্রাহকরা পেয়ে যেতেন পনেরো দিনের আগাম অনুষ্ঠানসূচি, যা দেখে তাঁরা আগে থেকেই পছন্দের অনুষ্ঠান শোনার একটা ছক তৈরি করে নিতে পারতেন।

শুধু কি এইটুকু? সেই যুগে বেতারের মতো একটা নতুন মাধ্যমের সম্প্রচার-ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথাই জানাবার ছিল শ্রোতাদের, যা শুধু বেতারে ঘোষণার ওপর নির্ভর সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছতে পারে না। রেডিওশোনার পদ্ধতি এবং রেডিওসেট ব্যবহারের কৃৎকৌশল শেখানোর ব্যাপারটাও তুলে ধরা হত এই পত্রিকায়। এছাড়া বেতারের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য উদীয়মান শিল্পীদের আহ্বান, তাঁদের জন্য অডিশনের নিয়মকানুন, বিনা লাইসেন্সে বাড়িতে রেডিওসেট রাখা যাবে না— সেই ব্যাপারে আইনী সতর্কতা— সবই শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিসর তৈরি করে দিয়েছিল ‘বেতার জগৎ’। এ ছাড়া শ্রোতাদেরও নানা বিষয়ে জানবার ছিল অফুরন্ত কৌতূহল।

বেতারে অনুষ্ঠানের মান, শিল্পীদের ভাল-মন্দ পরিবেশনা, নানা অনুষ্ঠানের জন্য শ্রোতাদের আবদার জানানো— এ সবকিছুই তো ফুটে উঠত ‘বেতার জগৎ’-এর পাতায়-পাতায়। তাই, শুধু আগাম অনুষ্ঠানসূচিই এর একমাত্র আকর্ষণ নয়। পত্রিকাটি বেরোবার কিছুকাল পরেই, ১৯৩০ সালে, প্রবল অর্থসঙ্কটে রেডিওউঠে যাবারই দশা হয়েছিল। প্রায় নীলামে তোলার অবস্থা। তখন ওই সীমিতসংখ্যক শ্রোতার বাইরেও অনেকের মধ্যেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁরা শত-শত চিঠি লিখে যে-কোনও উপায়ে বেতার চালু রাখার দাবি জানাতে থাকেন; সেই কথাও আমরা জানতে পেরেছি ‘বেতার জগৎ’-এর মাধ্যমেই। বেতার বন্ধ হওয়া কাদের চেষ্টায় কীভাবে রুখে দেওয়া সম্ভব হলো, সেই তথ্যও মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল ‘বেতার জগৎ’-ই।

এই ‘বেতার জগৎ’-এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল বারোশো কপি। দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল সব সংখ্যাই। এতটা ভাবেননি রেডিও-র কর্তারা। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ এগিয়ে চলল। দিনে-দিনে ‘বেতার জগৎ’ শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরত বেতারের অন্দরমহলের কথা, তেমনি শ্রোতাদেরও অন্তরমহল ছুঁতে পারত রেডিও। তারপর ‘বেতার জগৎ’-এর লক্ষ কপি ছুঁই-ছুঁই অবস্থাটা হয়েছিল আরো অনেক পরে।

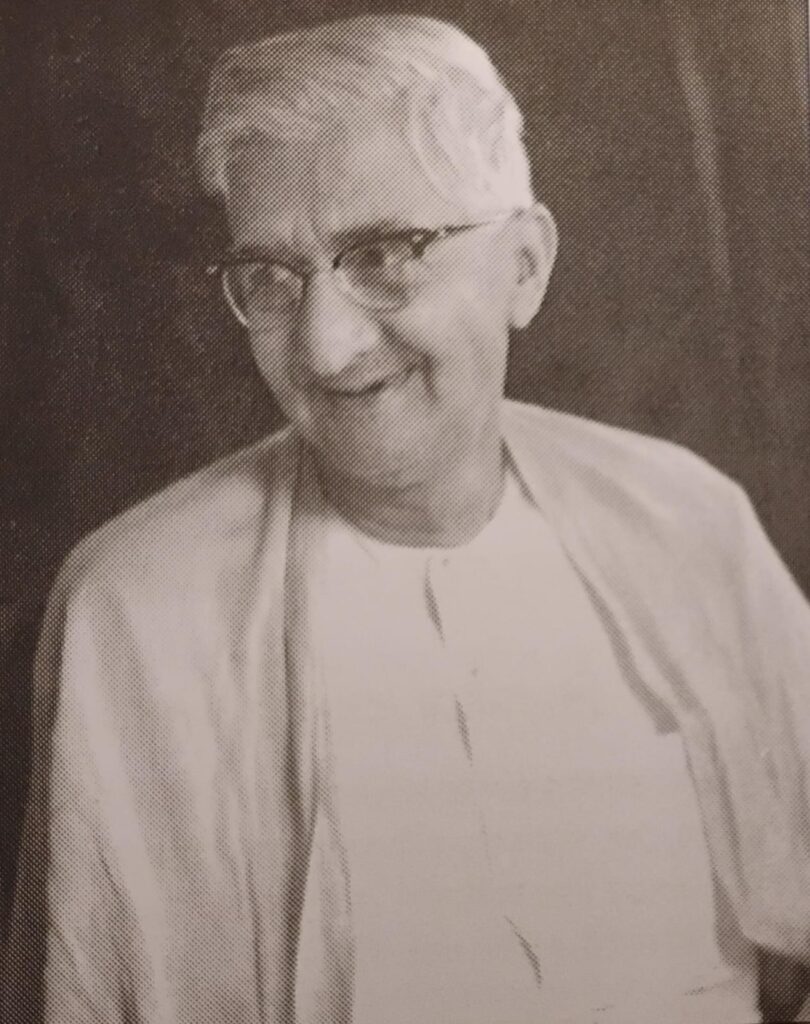

বাজারে সবচেয়ে কম দামে চক্চকে কাগজে ছাপা এমন ঝক্ঝকে দর্শনীয় পত্রিকা আর দ্বিতীয়টি ছিল না। এই পত্রিকার প্রতি আরও বেশি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কী করতেন সেই গল্প আজ মুখে মুখে ফেরে। রেডিওঅফিসে যাতায়াতের পথে গায়ে চাদরের আড়ালে ‘বেতার জগৎ’ নিয়ে কার্যত তিনি ফেরি করতেন। কারণ অকৃত্রিম ভালবাসায় রেডিয়োকে সেই যুগে কর্মরত সকলেই মনে করতেন দেশের শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার রান্নাঘর। রেডিয়োকে ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে এসব কাজ তাঁরা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ওই একটা পাক্ষিক পত্রিকা, যা ভবিষ্যতের জন্য ধরে রাখছে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে শহরের ফুটপাতে ফেরি করতে নেমেছেন বেতারেরই এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

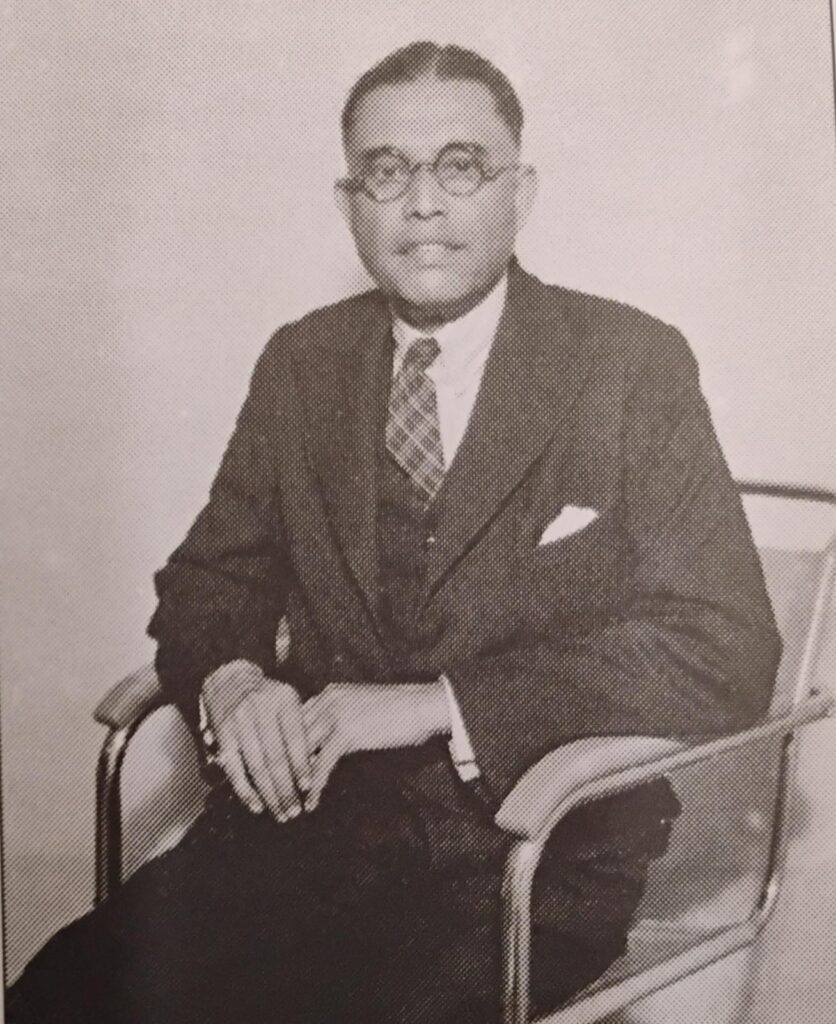

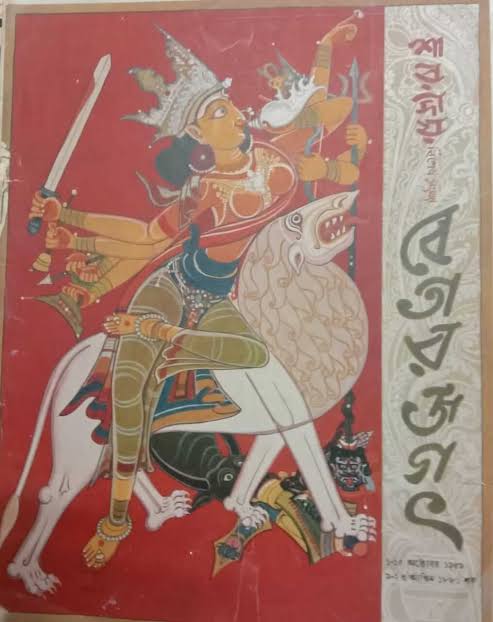

এই ‘বেতার জগৎ’-এর প্রথম কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন ‘মহাস্থবির জাতক’-এর সেই বিখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্রকার প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। কিন্তু পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হত না। সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত রেডিও-তে ভারতীয় প্রোগ্রামের কর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম। পরে কেন্দ্র অধিকর্তাদের নামই ছাপা হত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (সকলের মুখে উচ্চারিত নাম, বুড়োদা) দু-তিন বছর পর ছায়াছবির জগতে যান। তখন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ‘বেতার জগৎ’ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হাসির গানের সেই নলিনীকান্ত সরকার। তাঁরও গুণের সীমা ছিল না। তাঁর সম্পাদনাকালেই গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ‘বেতার জগৎ’-এর প্রথম শারদীয় সংখ্যা বেরোয়। কী কৌশলে সেই শারদীয় সংখ্যা বেরোতে পেরেছিল, সে-মজার গল্প অন্য দিন করা যাবে। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলি: বেতারের সর্বোচ্চ কর্তাদের এই শারদীয় সংখ্যা প্রকাশে কিন্তু-কিন্তু থাকলেও জেদ করে তা বের করেছিলেন নলিনীকান্ত এবং লাভের এগারোশো টাকা তুলে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের হাতে।

কে নামকরণ করেছিলেন এই ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার?— তিনি হলেন গভীর ভালবাসায় বেতারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বেহালার জমিদারবাড়ির স্বনামধন্য বীরেন রায়। সমাজসেবা এবং রেডিও-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কাহিনি আলাদা করে লেখার বিষয়। বেতনভুক কর্মী না হয়েও রেডিয়োর নানা কাজে— এমনকী বেতারে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা পর্যন্ত—নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পরে সাংসদও হয়েছিলেন। সম্ভবত রেডিওওয়ার্ল্ড, নামটা থেকেই ‘বেতার জগৎ’ শব্দটা তাঁর মাথায় এসেছিল।

কলকাতা কেন্দ্র থেকে এই বাংলা পত্রিকা বেরোনোর আগে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির পক্ষ থেকে ‘ইন্ডিয়ান রেডিওটাইমস্’ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা শুরু হয়। দেশে প্রথম মুম্বই বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার (২৩ জুলাই ১৯২৭) সপ্তাহখানেক আগে এই পত্রিকার সূচনা। সেই কোম্পানিরই অধীনে কলকাতা বেতার থেকে বাংলায় ‘বেতার জগৎ’ প্রকাশ একটা বড় ঘটনা।

কত মানুষের কত উজ্জ্বল প্রত্যাশা ছিল এই পত্রিকাকে ঘিরে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে ‘বেতার জগৎ’-এর শারদীয় সংখ্যা হাতে পেয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদককে এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘শারদীয় সংখ্যা হাতে করে মনে হলো যেন সমস্ত ভারতকে বুকের মধ্যে পেলাম।… তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই ‘অনুবাদ’ ব্যাপারটাকে একটা পাকা ফিচারে পরিণত করুন।… বিজ্ঞাপন ও রেডিও-তালিকাগুলি পৃথক করে দিলে, পাঠ্যগুলি বাঁধিয়ে রাখা যেতে পারে।’

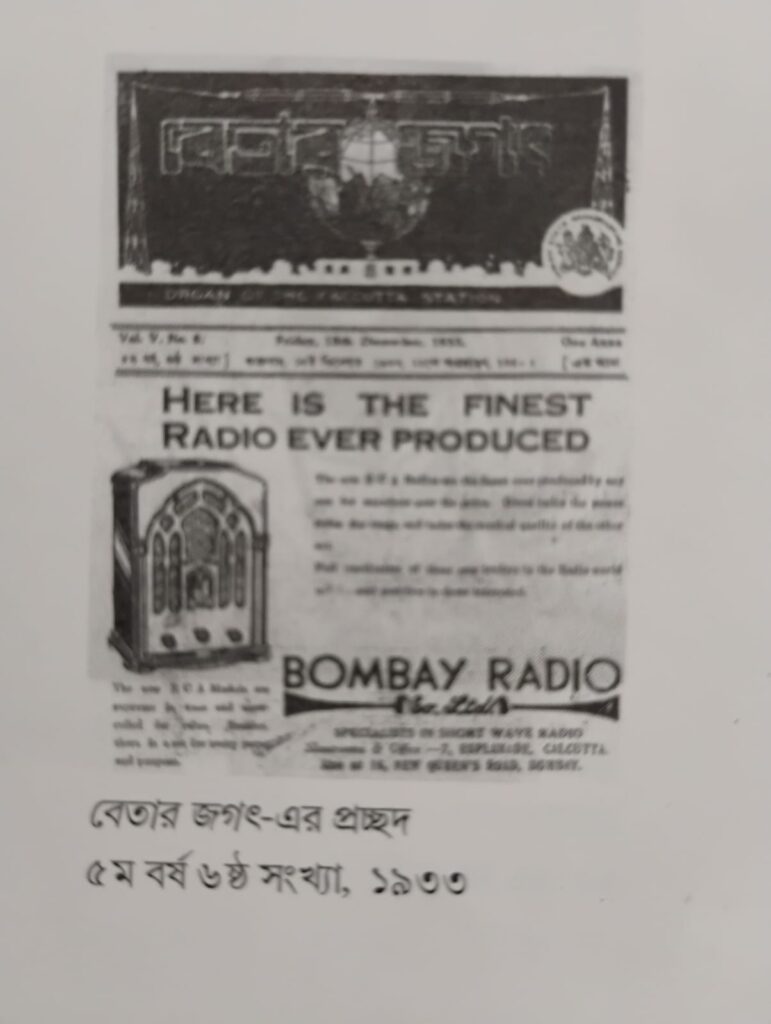

কিন্তু ‘বেতার জগৎ’-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেরও আলাদা ইতিহাসগত গুরুত্ব আছে। রেডিওবিক্রেতা, সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সহ বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত ‘বেতার জগৎ’ সবরকমের বিজ্ঞাপনদাতার সেরা ঠিকানা। পাঁচের দশকের শেষের দিকে সত্যজিৎ রায়ের ‘অপুর সংসার’-এর জন্য নায়িকার খোঁজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল ‘বেতার জগৎ’-এ। ‘বেতার জগৎ’-ই সম্ভবত প্রথম পত্রিকা, যেখানে শুরু থেকেই প্রচ্ছদের পাতায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের টানে সংবাদপত্রেও জ্যাকেট চালু হল এই তো সেদিন। কেউ যদি বিজ্ঞাপনের সমাজচিত্র নিয়ে কিছু ভাবতে চান, তাহলে ‘বেতার জগৎ’-এর ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রভাতকুমার ‘বেতার জগৎ’-এ প্রকাশিত অনুষ্ঠানসূচিকে আলাদা করতে বলেছেন। এই ভাবনা হয়তো আরও অনেকেরই। তাঁদের মতামতের গুরুত্বকে স্বীকার করেও বলা যায় যে, ওই তালিকা বাদ দিয়ে ‘বেতার জগৎ’ বাঁধাতে চাইলে, শিল্পী-সাহিত্যিক-কথাকারদের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যের ইতিহাসটাই উপেক্ষিত থেকে যাবে। অখিলবন্ধু ঘোষের মতো শিল্পী যে আধুনিক, রাগপ্রধান, নজরুলগীতিই শুধু নয়, নিয়মিত খেয়াল-ঠুংরিও বেতারে পরিবেশন করেছেন; ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লোকগানের বড়ো শিল্পী ছিলেন; বিমান ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, সাগরময় ঘোষরাও বেতারে গান গেয়েছেন একসময়; এমন তথ্য কোথায় পেতাম? ‘বেতার জগৎ’-এর নিবন্ধ, কবিতা, অন্যান্য গদ্যলেখা মূল্যবান মনে করে অনুষ্ঠানসূচি বাদ দিয়ে আগেকার দিনে অনেকেই পত্রিকাটি বাঁধিয়ে রাখতেন। কিন্তু অনুষ্ঠানসূচি বাদ দিলে সে তো হবে খণ্ডিত ইতিহাস। এই ‘বেতার জগৎ’ যদি আমরা না পেতাম, তাহলে আমরা আর কী-কী হারাতাম? বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, বেতার-ব্যক্তিত্ব, কম খ্যাত অসামান্য গুণী ব্যক্তিদের অজস্র ছবি পেতাম না, যা ঝকঝকে ছাপা হয়েছে এই পত্রিকায়। এর বেশিরভাগ ছবিই তুলেছিলেন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবিতেও অনেকসময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ‘বেতার জগৎ’-এর প্রচ্ছদ। সম্প্রচারিত ও অজস্র আমন্ত্রিত লেখা আমরা পড়ার সুযোগ পেতাম না। পেতাম না বড়মাপের সাহিত্যকদের কলমের ছোঁয়ায় ‘নাগরিকা’, ‘ডাক্তার’-এর মতো বারোয়ারি উপন্যাস। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের শ্রোতা-পাঠকরা জানতেই পারতেন না বিশ্বজুড়ে বেতার-সম্প্রচারে কী অগ্রগতি ঘটছে। ছবিসহ সেইসব কাহিনি আমাদের জানিয়েছেন নীরদ সি চৌধুরী, মনোমহোন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), অনিল দাসের মতো লেখকরা। স্বাধীনতার আগে ও পরে ঢাকা বেতার সহ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচিও কি জানা যেত?

কলকাতা কেন্দ্র থেকে এই বাংলা পত্রিকা বেরোনোর আগে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির পক্ষ থেকে ‘ইন্ডিয়ান রেডিওটাইমস্’ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা শুরু হয়। দেশে প্রথম মুম্বই বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার (২৩ জুলাই ১৯২৭) সপ্তাহখানেক আগে এই পত্রিকার সূচনা। সেই কোম্পানিরই অধীনে কলকাতা বেতার থেকে বাংলায় ‘বেতার জগৎ’ প্রকাশ একটা বড় ঘটনা।

অনেক পরে মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘সোনার কাঠি রুপোর কাঠি’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘হাঁসের আকাশ’, ‘নিশিযাপন’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সুখের দিন ছিল’ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘জীবনপাত্র’, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গদ্য ‘ভুল চাঁদ’— এমন আরও উপন্যাস তো ‘বেতার জগৎ’-এই বেরিয়েছিল। এই তালিকা মোটেও যথেষ্ট নয়। কোনও বড়োমাপের লেখকই বাদ নেই। যদুনাথ সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র সকলেই ছিলেন ‘বেতার জগৎ’-এর লেখক।

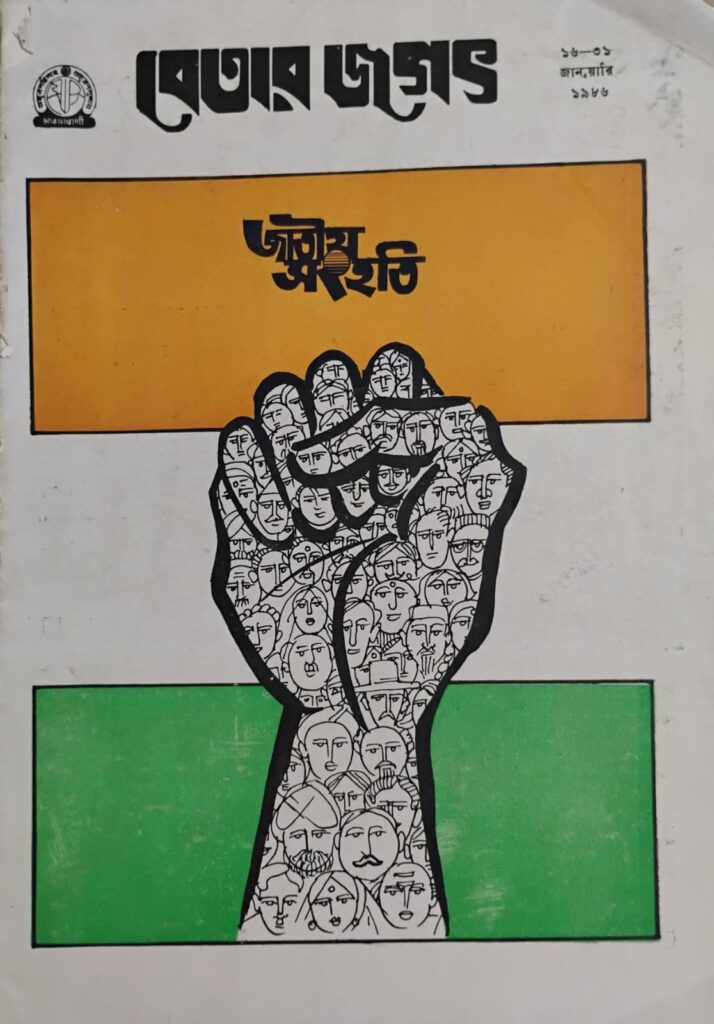

টানা ৫৭ বছর চলার পর দিল্লির কর্তাদের এক কলমের খোঁচায় বন্ধ হয়ে গেল সেই ‘বেতার জগৎ’ (সেপ্টেম্বর ১৯২৯-জানুয়ারি ১৯৮৬)। আমাদের সকলের মাথায় বজ্রপাত। শেষ সংখ্যা (১৬-৩১ জানুয়ারি ১৯৮৬) প্রকাশের সময়ও সম্পাদক অসীম সোম জানতেন না যে, এই পত্রিকার যবনিকাপাতে তাঁকে পাততাড়ি গোটাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। চারিদিক থেকেই দাবি উঠেছিল পত্রিকাটি চালু রাখার। স্পষ্ট মনে পড়ে, ‘বেতার জগৎ’ যাতে বন্ধ না হয়, সেজন্য এ-রাজ্যের সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিও দিল্লিতে দরবার করেন। তিনিও ব্যর্থ হলেন। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সোম তাঁর বিষাদ স্মৃতিচারণে লিখেছেন: ‘বেতার জগৎ’ বিসর্জনের বাজনা যেদিন বাজল, সে-আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছি দিল্লিতে। বেতারের একটা মুখপত্রও প্রকাশ যে শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিষেবার পর্যায়ে পড়ে, এ যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ‘দূরদর্শন’কে জড়িয়ে ‘আকাশবাণী’র সম্প্রচারকে আরও খানিকটা খোলামেলাভাবে পত্রিকা মারফৎ তুলে ধরার যে সম্ভাবনা আছে, তা বলেছি। সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। বেতার সম্প্রচার আছে, থাকবে। ‘বেতার জগৎ’ হল ইতিহাস।’

আকাশবাণীর বাচিকশিল্পী মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন: ‘প্রবীণত্বের স্পর্শ পাবার আগেই তার এহেন অকাল-প্রয়াণের নেপথ্যে প্রশাসনিক অবহেলা ও দূরদর্শিতার অভাবের পাশাপাশি, যদি বলি রয়েছে আমলাতান্ত্রিক দুরভিসন্ধিও—হয়তো তা অত্যুক্তি হবে না। তার অস্তিত্ব বিলোপের স্লো-পয়েজন শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগে থেকেই।’

তখন দুরদর্শনকে নিয়ে খুব মাতামাতি। তার জন্যই বিপুল খরচের চাপ। রেডিও তখন দুয়োরানি। অথচ দূরদর্শনকে জড়িয়ে নিয়েই এই পত্রিকা আরও সমৃদ্ধ হতে পারত। কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচিও ‘বেতার জগৎ’ বেরোনো শুরু হয়েছিল।

সূচনায় যে-পত্রিকার দাম ছিল এক আনা। বাড়তে-বাড়তে ৫৭ বছর পর তা হয়েছে মাত্র এক টাকা। দামি ঝকঝকে কাগজে অতি মূল্যবান অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য শারদীয় সংখ্যার দাম কখনও দু-তিন টাকার ওপরে ওঠেনি।

এই পত্রিকার মৃত্যু দেশের সম্প্রচার-ইতিহাসে এক অপরিমেয় ক্ষতি। কারণ ইতিহাসের উপাদানের উৎসমুখটাই চিরতরে শুকিয়ে গেল।