এবার নিশানায় ‘আমার সোনার বাংলা’। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়া যাবে না।গাইলেই দেশদ্রোহের মামলা হবে। হঠাৎ তিনি এই গানের ওপর ক্ষিপ্ত কেন? কী এমন ঘটনা ঘটল যে, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা শুনে পশ্চিমবঙ্গেও এক বিজেপি নেতা, সজল ঘোষ, জানিয়ে দিলেন যে, ২০২৬-এ বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়া পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ হবে।

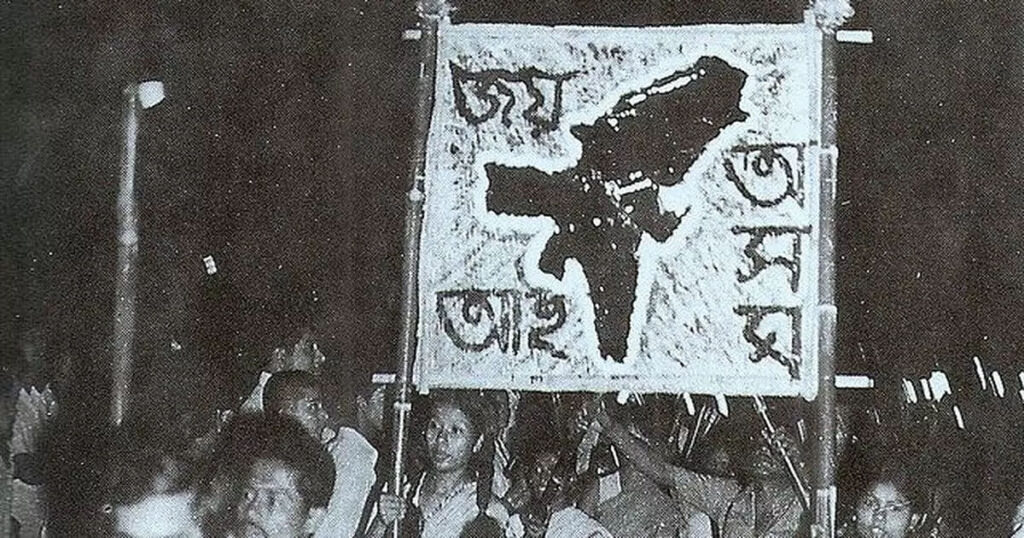

‘সোনার বাংলা’ গাওয়া নিয়ে হিমন্ত-সজলের ফতোয়ার মাঝে দুটো বিষয় নজর এড়িয়ে গেছে হয়তো জনগণের। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের লাঞ্ছনা ও বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ হিসেবে উল্লেখ করার বিরুদ্ধে যে দল বা গোষ্ঠী ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তারা ‘আমার সোনার বাংলা’ নিয়ে একটি কথাও বলেনি।অমিত মালব্য বা অমিত শাহ, যারা সর্বক্ষণ সর্বত্র বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বেড়ান, তারাও চুপ। বিজেপি সরকার ব্যস্ত ‘বন্দেমাতরম’ গানের সার্ধশতবর্ষ পালনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়েছে সমস্ত বিদ্যালয়ে রাজ্য সংগীত হিসেবে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গাওয়ার। পাশাপাশি ভাবে রাজ্যজুড়ে বামপন্থীরা গত ৪ নভেম্বর ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল। রাজ্যের নানা প্রান্তে কয়েকশো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন হাজার-হাজার বিশিষ্ট জন ও সাধারণ মানুষ।

আরও পড়ুন: আরবি-ফারসি ছাড়া বাংলা ভাষা এগবে না, মনে করতেন প্রমথ চৌধুরী! লিখছেন অনল পাল…

রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার বাংলা’-র ওপর এই আক্রমণ কি আকস্মিক বা নতুন? এক অর্থে এটা নতুন নয়, তবে আকস্মিক। বাংলাদেশেও কট্টর মৌলবাদীদের বরাবরই প্রবল আপত্তি ‘সোনার বাংলা’-কে জাতীয় সংগীত করা নিয়ে। তাদের তরফে কারণ, এর স্রষ্টা অ-মুসলিম,হিন্দু। যদিও রবীন্দ্রনাথের সময়কালে ব্রাহ্মদের কতটা হিন্দু মনে করা হত, সেটাও একটা প্রশ্ন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে মৌলবাদীরা শক্তি অর্জন করলেই একবার করে জাতীয় সংগীত বদল নিয়ে শোরগোল হয়। লেখালিখি, সভাসমিতি থেকে কমিটি গঠন অবধি হয়। তারপর আরেকটা পালাবদল হলে সব চাপা পড়ে যায়। তবে বিতর্ক শেষ হয় না। ভারতে ‘সোনার বাংলা’ নিয়ে আপত্তিটা সাম্প্রতিক। এখানকার মৌলবাদীদের নিশানায় অবশ্য চিরকালই রয়েছে ‘জনগণমন’। এদের অভিযোগ, এই গান ইংরেজ শাসকদের প্রশস্তি-গীত। ওপারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষে তুলে ধরা হয় নজরুলকে, এখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে। গান আলাদা হলেও নিশানা অভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মৌলবাদীদের এত আপত্তি কেন? একে বাংলা ভাষা বা বাঙালি-বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হলেও বিষয়টা ভাষাবিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ ততটা নয়, যতটা ভাবাদর্শগত। রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি যে সামাজিক আদর্শের সন্ধান দেয়, সেটা সমাজে ব্যপ্ত হলে মৌলবাদের পায়ের তলায় মাটি অবশিষ্ট থাকে না।এই বিষয়ে বিশদে যাওয়ার আগে দেখা যাক, সাম্প্রতিক ‘সোনার বাংলা’ বিতর্কের প্রেক্ষাপটটি। বিষয়টি বুঝতে যেতে হবে উৎসে। অসমে। এই কথাটি বলাও জরুরি, আজ সারা দেশে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে যে রাজনৈতিক হইচই, তার উৎসও অসমে।

ঐতিহাসিক কারণেই গত দু’শো বছর ধরে অসমের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে বাংলা ভাষা বা বাঙালি জনগোষ্ঠী। এই বিতর্কের রাজনৈতিক মাত্রা যেমন আছে, তেমনই সাংস্কৃতিক মাত্রা ও সামাজিক মাত্রা রয়েছে। এর জন্য এককভাবে কোনও জাতিগোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করার স্বাভাবিক ভাবেই কোনও অবকাশ নেই, যেমনটা থাকে না পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠীগত বিরোধ-সংঘাতে। এর জন্য দায়ী একমাত্র ইতিহাস, যা বারবার ভূগোলের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে দেশদেশান্তরে স্থানান্তর করেছে। অসমের দু’শো বছরের ইতিহাসও তাই। এই ইতিহাসেই রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের পর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতি। ঔপনিবেশিক শাসন প্রাথমিকভাবে বাঙালি ও অসমিয়ার মধ্যে যে দূরত্ব, অবিশ্বাস ও বিরূপতা তৈরি করেছিল, সেটাই পরবর্তীকালের রাজনীতির অভিঘাতে বাঙালি-অসমিয়া বিরোধ ও সংঘাতের রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। ভাষাগত সংঘাত হয়েছে, ভাষার অধিকারের ওপর আক্রমণ হয়েছে, শারীরিক লাঞ্ছনা, হিংসাত্মক ঘটনাবলি ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এটা শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাই নয়, অসমের সমাজ ও রাজনীতিকে ক্রমাগত অস্থির করেছে। কিন্তু সবটাই ঘটেছে অসমের অভ্যন্তরে। ভারতের অন্য প্রদেশে তার কোনও ধরনের আঁচ পড়েনি।

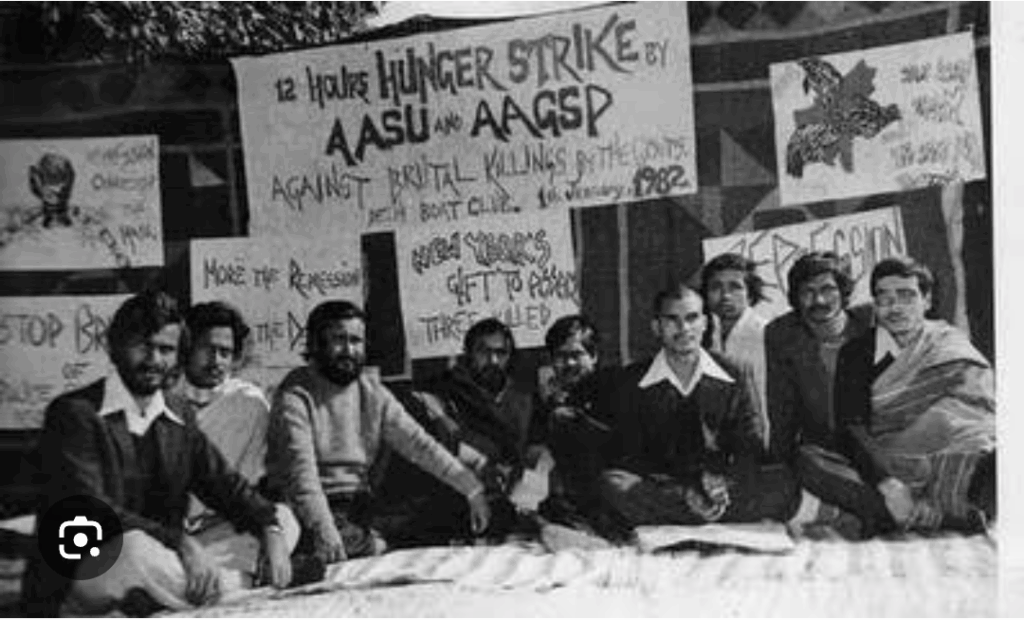

১৯৪৭ থেকে ১৯৯৮ অবধি ভারতের রাজনীতিতে ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ নিয়ে শোরগোল কেউ শোনেনি, যদিও বাংলাদেশ থেকে মানুষের প্রব্রজন বরাবরই ছিল। গত শতকের সাতের দশকের শেষে ভারতের ক্ষমতায় যখন জনতা পার্টি রয়েছে, সেই সময়ে অসমে আরেকদফা বাঙালি-বিরোধী অশান্তি তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন দশকে যে বাঙালি-বিরোধী অশান্তিগুলি তৈরি হয়েছিল, এবারের এই অশান্তির চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ভোটার তালিকায় অবাঞ্ছিত বহিরাগতদের নির্বিচার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এই অভিযোগে ১৯৭৯ সালে বিশাল আকারের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় রাজ্যজুড়ে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল দু’টি সংগঠন। একটি ছাত্র সংগঠন আসু, অন্যটি নাগরিক সংগঠন গণসংগ্রাম পরিষদ। উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৭৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ১২৬টি আসনে ২৫টি আসনে জয়ী হয়ে বামপন্থীরা রাজ্যের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অসহযোগ আন্দোলনের নিশানায় প্রথম থেকেই চলে আসে বামপন্থীরা। তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় বহিরাগতদের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। কলকাতার একটি প্রধান বাংলা দৈনিকে লেখা হয়েছিল, অসমে সিপিআইএম-এর বর্ধিত শক্তি বাঙালিদের আধিপত্যকে সংহত করবে। বলা বাহুল্য, কলকাতার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া অনুমোদন তাদের বামপন্থী ও বহিরাগত সংযোগের ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে যথার্থতা জুগিয়েছিল। বহিরাগত বলতে প্রধানত বাঙালিদের বোঝালেও, বহির্রাজ্য থেকে আগত বহিরাগত বা নেপালিদেরও বোঝানো হয়েছিল।

পরবর্তীতে বাঙালিদের ওপরই নিশানা সুনির্দিষ্ট করতে ‘বহিরাগত’ শব্দ পাল্টে আনা হয় ‘বিদেশি’ শব্দটি। বহিরাগত বিতাড়ন আন্দোলন পরিণত হয় বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনে। বামপন্থীরা পাশাপাশিভাবে নিশানায় থেকে যায়। আন্দোলনের মূল প্রবাহটি লাগাতার সত্যাগ্রহ ও অসহযোগে কেন্দ্রীভূত হলেও বঙ্গভাষী সাধারণ মানুষ ও অসমিয়াভাষী বামপন্থীদের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে রাজ্য জুড়ে। হত্যার শিকার হয় বাঙালি ও অসমিয়া বামপন্থী কর্মীরা। কেন্দ্রে জনতা দলের শরিক জনসংঘ ও তাদের চালক আরএসএস-কে আকৃষ্ট করে অসমের রাজনীতির এই দিকটি।এর আগে কখনওই তারা অসমের অসমিয়া-বাঙালি বিরোধ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। আরএসএস-এর মনে হল, অসমের বাঙালি-বিরোধিতাকে বাংলাদেশি বিরোধিতায় পরিণত করতে পারলে সারা দেশে অনুপ্রবেশকে মুসলিম-বিরোধী রাজনৈতিক ইস্যু করে ভারতের রাজনীতিতে তাদের একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হতে পারে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল আরএসএস। সারা দেশে অসমের আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি কর্মসূচি নিল তারা। অসম আন্দোলনের হিংসাত্মক দিক এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি-বিরোধিতার দিকটিকে আড়াল করে, তারা একে হাজির করল বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ-বিরোধী শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে। অসমের আন্দোলনকারী সংগঠনের অভ্যন্তরেও তারা প্রবেশ করল। সরকারি আমলা ও পুলিশ-কর্তাদের মধ্যেও হিন্দু-স্পর্শকাতরতা মানুষদের চিহ্নিত করল। উগ্র ভাষিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিবাহ বন্ধনের আয়োজন হল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে গণহত্যার ঘটনা ঘটলো নেলি গহপুর, কামপুর, মোকালমুয়ায়। হত্যার শিকার হলেন বাঙালি মূলের মুসলিমরা, যারা ব্রিটিশ শাসনামলে প্রশাসনের ডাকে বাংলায় এসেছিল ধান ও পাটচাষকে শক্তিশালী করতে। যারা বাঙালি আধিপত্য অবসান-অভিলাষী অসমিয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গী হয়ে মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে জনগণনায় সরকারিভাবে নিজেদের অসমিয়াভাষী হিসেবে নথিভুক্ত করেছিল।

তারপর ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। গড়িয়েছে গঙ্গা-যমুনায়ও। কেন্দ্রে জনতা পার্টি বিদায় নিল, ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন ঘটল। অসমের আন্দোলন দম ফুরোতে শুরু করল।ইন্দিরার হত্যার পর রাজীব ক্ষমতায় এসে দিকে দিকে শান্তি আলোচনার নামে মৃতপ্রায় আন্দোলনকারীদের জাগিয়ে তুললেন। শ্রীলঙ্কার শান্তিচুক্তি বা লালডেঙ্গার সঙ্গে মিজো চুক্তির মতো, অসমের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অসম চুক্তি করলেন। বাবরি মসজিদ নিয়ে বিজেপি-আরএসএস সক্রিয় হল সারা দেশে। অসমের অনুপ্রবেশকারী শরণার্থী দ্বিপদ নিয়ে সন্তর্পণে রাজনীতি অব্যাহত রাখল গেরুয়া শিবির।

১৯৯৮ সালে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ রাজ্যপাল এসকে সিনহা অসম থেকে জরুরি রিপোর্ট পাঠিয়ে বললেন, এক কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এসেছে দেশে। যদিও এই হিসেবটি তিনি কোন সূত্র থেকে বা কোন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করলেন, সেটা কখনওই খোলসা করলেন না। সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর, অসমর্থিত একটি তথ্য, অনুপ্রবেশকারী-কেন্দ্রিক এক ভয়ংকর রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দিল দেশে। রাজনৈতিক গবেষণাগারে তৈরি এই কৃত্রিম আতঙ্কের প্রচারে ভেসে গেল দেশের প্রায় সবক’টা রাজনৈতিক দল।,অনুপ্রবেশকারীর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর এই ডাক স্থান পেল প্রায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে। এরই সূত্র ধরে ২০০৪ সালে সর্বসম্মতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হল সংসদে। এনআরসি জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজ সারা দেশে গৃহীত হল। অসমের অসমিয়া জাতীয়তাবাদের রাজনীতি রাজ্য থেকে বেরিয়ে সারা দেশ ঘুরে হিন্দুত্বের রাজনীতি হয়ে অসমে ফিরে এলো। হিমন্তর হাত ধরে হিন্দুত্বের অসম, মোদির গুজরাত আর যোগীর উত্তরপ্রদেশকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদের নামে, একশো বছর ধরে অসমে বসবাস করা বাঙালি মূলের মুসলিম কৃষকদের জমি তুলে দেওয়া শুরু হল কর্পোরেট জমি-হাঙরদের।

এমন সময়েই ঘটল জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনা ও তারই প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যজুড়ে ভাবাবেগের অভূতপূর্ব বিস্তার। জুবিন শুধু গায়ক ছিলেন না, ছিলেন উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী। রাজ্যের যুব প্রজন্মের নয়নমণি। ভাষা, জাতি, ধর্মের বিভেদ কোনও অবস্থাতেই মানতেন না। ছিলেন ধর্মদ্রোহী নাস্তিক। গরিবের প্রতি ছিল গভীর দরদ। অকাতরে সহায়তা করতেন সাহায্যপ্রার্থীদের। জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুতে শোকাকুল অসমের মানুষ ন্যায়বিচারের দাবিতে একমাসেরও বেশি

সময় ধরে রয়েছেন। তাঁর শেষকৃত্যের স্থানে দিনরাত ভিড় করে আছে হাজার হাজার মানুষ। জুবিনের গান আর তাঁর প্রতিবাদী বক্তব্যগুলি মানুষের মুখে মুখে, হাতের মোবাইলে ফিরছে।শতবর্ষ-প্রাচীন অসমিয়া বাঙালি রাজনীতি, সিকি শতাব্দী বয়সের মুসলিম ঘৃণার রাজনীতি ম্লান হয়ে গেছে। ধর্মের বেড়া, ভাষার বেড়া ভেঙে গেছে জুবিনের শোকে, বিচারের দাবির গর্জনে। বিষয়টা কতটা অভাবনীয়, বোঝা যাবে একটি তথ্যে।এক সময়ের গণহত্যার স্থল কামপুরের মসজিদের আজানের মাইকে বেজেছে জুবিনের গান। ২০২৬ এ অসমে নির্বাচন।হিমন্তের বুক কাঁপছে। প্রতিদিন মুসলিম-বিরোধী বক্তৃতার পারদ চড়িয়ে চলেছেন। কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গত এক দশকের হিমন্তর রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হল, নিত্যনতুন মুসলিম বিদ্বেষের নমুনা উদ্ভাবন। সেগুলো কখনও অদ্ভুত, কখনও উদ্ভট। লাভ জিহাদের তত্ত্বকে ছাপিয়ে ভূমি জেহাদ, কোভিড জেহাদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুবিন জ্বরে হিমন্তর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ টলমল করছে। আগামী নির্বাচনের আগে জুবিনের মৃত্যুশোকে অশনি সংকেত দেখছে রাজ্য বিজেপি। অসমিয়া কবি নীলিম কুমার একটি কবিতায় বলেছেন, জীবিত জুবিনের চেয়ে মৃত জুবিন অনেক বেশি শক্তিশালী। কলকাতায় শুনতে বাড়াবাড়ি বলে মনে হলেও, এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সঙ্গে, যাকে হত্যা করেও দমন করা যায়নি, তার প্রভাব। বরং বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল, যার জন্য হত্যাকারীরাই নিজেদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এমন একটি আবহেই রাজ্যের করিমগঞ্জ শহরে যার নামকরণ করেছে হিমন্ত শ্রীভূমি, সেখানে দলের একটি সভায় বক্তৃতার শুরুতে ‘আমার সোনার বাংলা’ দু’লাইন গেয়েছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী বিধুভূষণ দাস। গান হিসেবে নয়, বক্তৃতা শুরুর একটা ভূমিকা হিসেবেই গেয়েছেন তিনি। জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হয়ে শুনেছেন, এমনটা প্রশ্নাতীত। রাজ্যময় ঘুরছে সেই বক্তৃতার ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে সকলে বসে আছে। মঞ্চে বিধুবাবুর পাশে বসা একজন নাক চুলকোচ্ছেন। একজন হাই-ও তুলছেন তখন।

‘সোনার বাংলা’ নিষেধের মাধ্যমে হিমন্ত এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে চাইছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে হইচই করলে বাংলাদেশ-বিরোধিতাকে চাগিয়ে দিয়ে, মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে তার হিন্দুত্ববাদকে আবার অসমের রাজনীতির মাঝমাঠে নিয়ে আসা যাবে। এটাই প্রধান উদ্দেশ্য।

এটা এতটা বিশদে বলার কারণ, আজগুবি গল্পের সব সীমা ছাড়িয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কংগ্রেসের সভায় জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে ‘সোনার বাংলা’ গাওয়া হয়েছে। আরেকটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সফর-রত পাকিস্তানের সেনা আধিকারিককে মহম্মদ ইউনুস যে চিত্রকর্মটি প্রকাশ্যে উপহার দেন, সেখানে ভারতের উত্তর-পূর্বকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছিল। হিমন্ত গল্পের গরু গাছে তুলতে এতটাই মরিয়া যে, তিনি বলেছেন করিমগঞ্জ বা শ্রীভূমির কংগ্রেসের সভায় ওই গানটি গাওয়া হয়, মহম্মদ ইউনুসের ওই দাবিকে মান্যতা দিতেই। অতএব, পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিধুভূষণ দাসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করার জন্য। হিমন্ত আরও হুঙ্কার দিয়েছেন, অসমে ‘সোনার বাংলা’ গাইলেই দেশদ্রোহের মামলা হবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে, সাদা চোখে যে বিষয়টা একটা অর্থহীন কোলাহল মনে হচ্ছে, সেটা নিয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রী এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করছেন কেন? প্রশ্নটা তো সহজই, আর অহমের মানুষের কাছে এর উত্তরটা অজানা নয়। উত্তর হল, মৃত জুবিনের ভয়। সারা রাজ্য যেভাবে জুবিনের মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে এবং রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম ভাষা-ধর্মের ভেদাভেদ তুচ্ছ করে যেভাবে জুবিনের দ্রোহী উচ্চারণগুলিকে অনবরত উদ্ধৃত করে সেই আদর্শগত দিকটায় একাত্ম হয়ে উঠছে, এতে বিজেপির রাজনীতির কোনও দাঁড়ানোর জায়গা থাকছে না। বাঙালি-বিরোধিতা বা মুসলিম-বিদ্বেষের কথাবার্তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছে তরুণ প্রজন্ম। তরুণরা মনে করছে, জুবিনের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে সরকার যথেষ্ট তৎপর নয়। হিমন্তের প্রধানতম লক্ষ করছে জুবিনের মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের মানুষের অভাবনীয় শোকের ভাবাবেগে রাশ টানা। জুবিনের ভক্ত সেজে, তদন্ত নিয়ে লম্বাচওড়া দাবি করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। জুবিনের শেষকৃত্যের স্থানে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টা চলছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ফলে নজর ঘোরাতে নতুন বিষয় আমদানি করা হচ্ছে। হাতের কাছে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া ‘সোনার বাংলা’ হচ্ছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ খড়কুটো।

‘সোনার বাংলা’ নিষেধের মাধ্যমে হিমন্ত এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে চাইছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে হইচই করলে বাংলাদেশ-বিরোধিতাকে চাগিয়ে দিয়ে, মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে তার হিন্দুত্ববাদকে আবার অসমের রাজনীতির মাঝমাঠে নিয়ে আসা যাবে। এটাই প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্যই প্রতিটি সংবাদ সম্মেলনে হিমন্ত ‘মিয়াঁদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবেই। মিয়াঁরা জুবিনের ভণ্ড ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত আমি।যারা জুবিনকে ভালবাসে তাদের আমাকেই ভোট দেওয়া উচিত’ বলে দাবি করছেন, আবার সর্বক্ষণ ‘সোনার বাংলা’ শব্দটি উচ্চারণ করে একে কালিমালিপ্ত করে অসমের রাজনীতির সনাতন বাঙালি-বিদ্বেষকেও ফিরিয়ে আনতে চাইছেন হিমন্ত। এই দু’টি উদ্দেশ্য খুব বেশি সাড়া পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বাঙালি জনরোষের ভয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও খুব একটা উচ্চবাচ্য করছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু ভিন্নভাবে কতগুলি সক্রিয়তা জারি রেখেছে, যা কার্যত ‘সোনার বাংলা’-র ভাবাদর্শের ওপর আঘাতই।

ঘটা করে ‘বন্দে মাতরম’-এর দেড়শো বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, যাঁরা ‘বন্দে মাতরম’ গানটির সমস্ত স্তবকের বদলে প্রথম দু’টি স্তবককে মাত্র মর্যাদা দেয় বা পরিবেশন করে, তারাই দেশভাগের জন্য দায়ী। এটাও তো রবীন্দ্রনাথের ওপরই আঘাত। একটি নিবন্ধে সেবন্তী ঘোষ লিখেছেন, পরাধীন দেশে কংগ্রেস অধিবেশনে বন্দে মাতরম গাওয়া হবে কি না, এই নিয়ে যখন বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল, শুধুমাত্র প্রথম দু’টি স্তবক গাওয়া, কারণ পরের স্তবকগুলি অ-হিন্দু ভারতবাসীর জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে ধুয়ে আর কতদিন জল খাওয়া হবে। এখন দেখার বিষয়, কবে তিনি বলেন দেশভাগের জন্য রবীন্দ্রনাথও দায়ী।

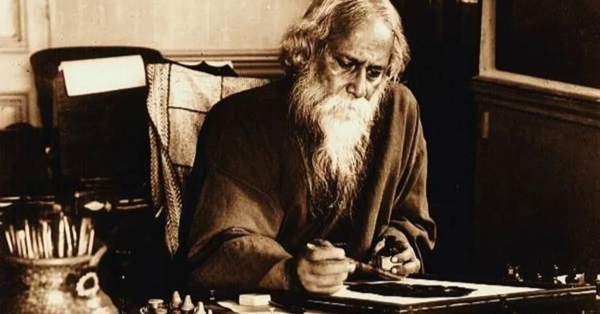

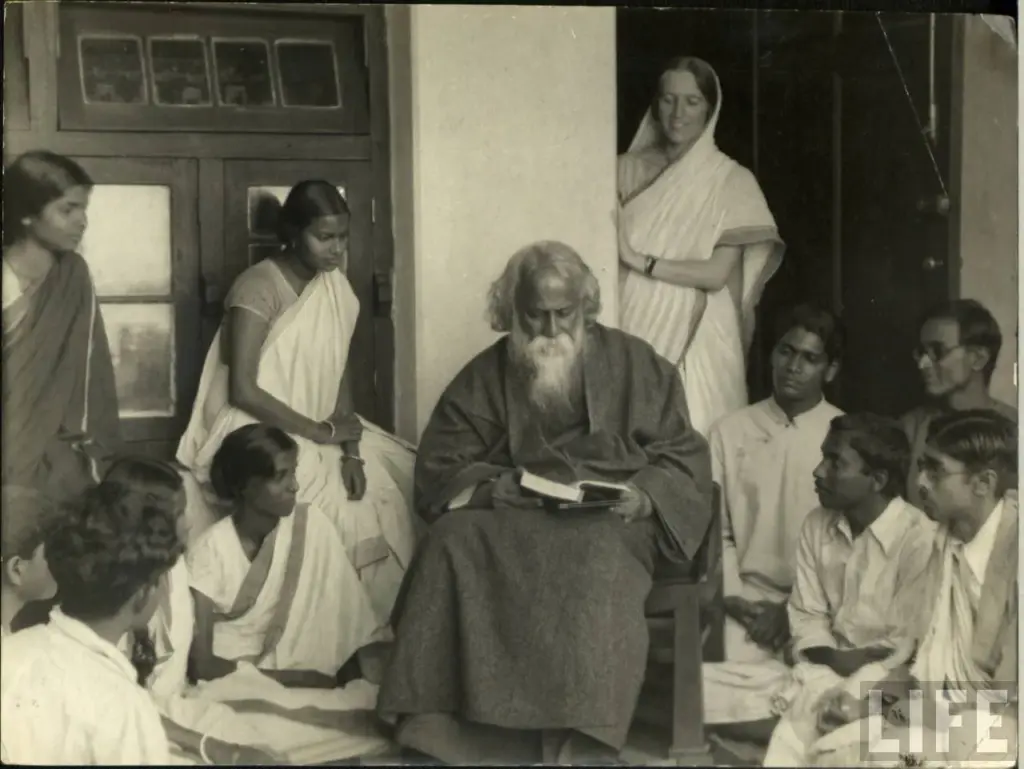

যে বিজেপি ‘বন্দে মাতরম’ গোটাটা গাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে, তারা জনগণমন পুরোটা গাওয়ার কথা বলে না, কারণ সেখানে ভারতের ধর্মীয় বহুত্বের উদযাপন আছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক হাত ধরাধরিতে জনগণের ঐক্য রচনা করে ভারতের জয়গান গীত হয়েছে। শত্রুদংনের হুঙ্কার এতে নেই। ‘এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ’ বা ‘এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন’ থাকা ‘ভারততীর্থ’ কবিতাতেও আগ্রহ নেই বিজেপি-আরএসএস-এর। ‘সোনার বাংলা’-ও কি শুধু বাংলা বা বাঙালিত্বের উদযাপন মাত্র? ‘সোনার বাংলা’ রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি পর্বান্তরকে সূচিত করে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, জীবনের শুরু থেকে অন্তিম পর্ব অবধি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি। জগৎ ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাকে ভেঙেছে, নতুনভাবে গড়েছে।কৈশোর-উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ ভারত বলতে প্রাচীন ভারতকেই মান্য করতেন। ভারত-গৌরব বলতে তাঁর কাছে ছিল বৈদিক ভারত মাত্র। মোগল, পাঠান, তুর্কি বা ইংরেজ আমল সবই একাসনে, সবই অন্ধকার, কলঙ্কিত অধ্যায়। প্রাচীন ভারতের পুনরুত্থান বা পুনরুজ্জীবনই তাঁর তখনকার স্বপ্ন। পূর্ববঙ্গে পৈতৃক জমিদারির তদারকি করতে গিয়ে তাঁর এই ভাবনায় ঝড়ের আঘাত লাগল। শেরেস্তায় দেখলেন, প্রজাদের বসার জাজিমটার একটা পাশ তুলে রাখা। জিজ্ঞেস করার পর জানলেন, সেগুলো মুসলমান প্রজাদের বসার জায়গা।জাজিমের ওপর বসার অনুমতি তাদের নেই। সেটা শুধু হিন্দু প্রজাদের জন্য বরাদ্দ। মনুষ্যত্বের এই অপমানের শুশ্রুষা এবং আত্মশুদ্ধিই হল তাঁর বাকি জীবনের সাধনা। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় বাগবাজার ঘাট থেকে শুরু হওয়া রাখিবন্ধন পথপরিক্রমা প্রথম দাঁড়াল মুসলমান সহিসদের ঘরের সামনে। তাঁদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পথ হাঁটতে হাঁটতে এরপর ঢুকে পড়েন নাখোদা মসজিদে। ইমামের হাতে পরিয়ে দিলেন ভ্রাতৃত্বের রাখি। শিলাইদহের জমিদারির শেরেস্তার তুলে রাখা জাজিমটা যেন একটু একটু করে পাতা শুরু হল।পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবন, কৃষক সমাজ, পল্লিনারী, গ্রামের অনাবিল প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পেলেন দেশকে, বাংলাকে।বাউলদের গানে শুনতে পেলেন মহত্তম মানবিক আদর্শের কথা।

বঙ্কিম দেশকে দেখেছিলেন দেবালয়ের প্রতিমায়। রবীন্দ্রনাথ দেশকে আবিষ্কার করলেন আটপৌরে মানুষ মায়ের মধ্যে। ‘সোনার বাংলা’ গানে তাঁর এই পর্বান্তরই রয়েছে। তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী’, তখন তুলে রাখা জাজিমটির পেতে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা পায়। জমিদার সন্তান আত্মীয়তার বন্দনা বুকে টেনে নেন কৃষক সমাজকে। তারপর ‘ভারততীর্থ’ কবিতা, ‘গোরা’ ও ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে তাঁর ভাবনার পর্বান্তর আরও পরিণতি পায়। সাম্প্রতিক কালে আরএসএস-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির কর্মকাণ্ড গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের পুনরুত্থানবাদী পর্ব নিয়ে তাদের প্রবল উৎসাহ। সেই পর্বের লেখালিখি এবং গান খুঁড়ে বের করে তাদের একটি নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ নির্মাণে তারা সচেষ্ট। তাদের দখলে থাকা বিশ্বভারতীও এই অভিনব রবীন্দ্রনাথ নির্মাণের কামারশাল হয়ে উঠছে।

‘সোনার বাংলা’ গাওয়া, ফলে এখন, বাংলা বা বাঙালি নয় রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার লড়াই।