‘বন্ধু শুক্রগ্রহে উপনীত হইয়া, ইহার অধিবাসীদের অনেক গার্হস্থ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিলাম— ইহারা প্রায়ই উদ্ভিজ্জভোজী; মৃত্তিকা খনন করিয়া শুক্রগর্ভের অতি নিম্ন প্রদেশে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন করে; সৌরতাপাভাবে ইহাদের উৎপত্তির কোন অনিষ্ট হয় না— শুক্রের আভ্যন্তরীণ তাপ দ্বারা সূর্য্যতাপের কার্য্য সাধিত হয়। কী পরিমাণ তাপে কোন উদ্ভিদ ভাল উৎপন্ন হইবে, ইহা তাহারা বেশ বুঝে এবং তাপের আবশ্যকতা অনুসারে, উদ্ভিদ-ক্ষেত্রের গভীরতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহারা বসা-সংগ্রহের জন্য যে সকল পশু হত্যা করে, তাহাদের মাংস মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ করিয়া আহার করে, এবং লোমশ চর্ম্ম, শয্যা ও বস্ত্রাচ্ছাদনরূপে প্রস্তুত রাখে।’

গল্পের ভাষা কিছুটা আধুনিক হলে যে-কোনও পাঠক হয়তো ভেবে নিতেন, এটি কোনও আধুনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানের অংশ। কিন্তু যদি বলা হয়, গল্পটি বাংলাতেই সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছর আগে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সি এক অখ্যাত তরুণের কলম থেকে?

তখন সাল ১৮৯৫, ইংল্যান্ডে হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের বিখ্যাত ভিনগ্রহীদের গল্প ‘দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস’ প্রকাশ পেতে তখনও বছরতিনেক বাকি। বাংলায় ভিনগ্রহীদের কথা যাদের গল্পে আগামী দিনে ঘুরে ফিরে আসবে, সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন বা সত্যজিৎ রায়ের জন্মই হয়নি, হেমেন্দ্রকুমার রায় সবে শিশু। তাঁদের পূর্বসূরি এই তরুণের নাম জগদানন্দ রায়।

আরও পড়ুন : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় কল্পবিজ্ঞানকে নতুনভাবে চিনেছিল বাঙালি!

লিখছেন সন্তু বাগ…

বাংলায় কল্পবিজ্ঞান গল্পের ইতিহাস অনেক পুরনো। অনেকেই জানলে অবাক হবেন হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্তের (১৮১৭-’৫৭) লেখা ‘আ জার্নাল অফ ফর্টি এইট আওয়ারস অফ দি ইয়ার নাইন্টিন ফরটিফাইভ’ গল্পে ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদ্রোহের ছবি আঁকা হয়েছিল। একই পরিবারের শশীচন্দ্র দত্তর (১৮২৪-’৮৬) লেখা ‘দ্য রিপাবলিক অফ ওড়িশা : আ পেজ ফ্রম অ্যানালস অফ দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি’ (১৮৪৫)-তে দেখানো হয়েছিল, স্বাধীন ওড়িশা রাজ্য ও ব্রিটিশ শাসকের লড়াই। এই গল্পেরও সময়কাল কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে, ১৯১৬ সালে। ইংরেজিতে লেখা হলেও সায়েন্স ফিকশনের সাব-জঁর ‘অলটারনেট হিস্ট্রি’-এর উদাহরণ হিসেবে দুই বঙ্গসন্তানের এই রচনাগুলি ভারতীয় সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) এই জঁরের দু’টি উপন্যাস লেখেন বাংলায়— ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’। হেমলাল দত্ত ১৮৮২ সালে লিখলেন ‘রহস্য’ নামে এক হাস্যরসাত্মক বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি। এই প্রথম বাংলা গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানের কল্পনা স্থান পেল।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, জগদানন্দের আগে বাংলায় কল্পবিজ্ঞান (যদিও তখনও বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন শব্দদু’টির প্রচলন হতে অনেক দেরি) লেখার চেষ্টা তেমন হয়ে ওঠেনি। এমনই এক সময়ে, ১৮৯৬ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কুন্তলীন পুরস্কার গল্পসমগ্রতে লিখলেন ‘নিরুদ্দেশের কাহিনী’। সমুদ্রের ভয়ানক ঝড়কে কুন্তলীন তেলের মাধ্যমে সারফেস টেনশন কমিয়ে প্রশমিত করা নিয়ে হাস্যরসাত্মক কল্পবিজ্ঞান লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্র। বহুদিন ধরে এই গল্পটিকেই বাংলার প্রথম সার্থক কল্পবিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

কিন্তু এর একবছর আগে জগদানন্দ ‘ভারতী’ পত্রিকার কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন ‘শুক্র ভ্রমণ’। গল্পটিতে লেখক ও তাঁর বন্ধু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শুক্র গ্রহে হাজির হন। তাঁরা দু’জনেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত। নিয়মিত বিজ্ঞান পাঠ ও চর্চাও করে থাকেন। একদিন নানা বিষয়ে আলোচনার মাঝে শুক্রগ্রহ-সম্বন্ধীয় একটি বইয়ের কথা শুনতে গিয়ে লেখক ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙলে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন শুক্র গ্রহের বুকে। সেখানে বনমানুষের মতো কিছু প্রাণীর সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হয় এবং শুক্রের অন্ধকার দিকে তাঁরা বেশ কিছু সময় কাটান। এরপর তাঁরা শুক্রের আলোকিত দিকে আভিযানে গিয়ে উন্নত ও সভ্য মানবাকৃতি প্রাণীদের হদিশ পান। এই প্রাণীরা মানুষের থেকেও অনেক সুশ্রী ও সভ্যতায়ও এগিয়ে আছে পৃথিবীর থেকে। এরপরে বাইরের ঝগড়াঝাঁটির শব্দে লেখকের ঘুম ভেঙে যায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, লেখকের বন্ধু তাঁকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ সেই রাতেই বিদেশ-যাত্রা করেছেন, ফলে লেখকের মনে স্বপ্নটি সম্পর্কে একটু সন্দেহ থেকে যায়।

গল্পটিতে জগদানন্দ কুশলী কলমে শুক্র গ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। শুক্রের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, বাসিন্দা, উদ্ভিদ, বিভিন্ন রহস্য এবং তাদের ব্যাখ্যার চেষ্টা জগদানন্দের অনুসন্ধিৎসু মন এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ দেয়। উনবিংশ শতকের জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী তিনি শুক্রের রহস্যের বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনা করেছেন, তাই স্বপ্নের মধ্যে হলেও কল্পবিজ্ঞান হিসেবে তাঁর গল্পটি যথেষ্ট সফল। গল্পের শেষে তিনি ভের্ন এবং সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরও এই গল্পের অনুপ্রেরণা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

গল্পটিতে লেখক ও তাঁর বন্ধু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শুক্র গ্রহে হাজির হন। তাঁরা দু’জনেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত। নিয়মিত বিজ্ঞান পাঠ ও চর্চাও করে থাকেন। একদিন নানা বিষয়ে আলোচনার মাঝে শুক্রগ্রহ-সম্বন্ধীয় একটি বইয়ের কথা শুনতে গিয়ে লেখক ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙলে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন শুক্র গ্রহের বুকে।

জগদানন্দের জন্ম ১৮৬৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে। অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম, স্থানীয় মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ১৮৯২ সালে কলেজে পড়ার সময় পিতৃবিয়োগে তিনি চরম অর্থকষ্টের মুখে পড়েন। কৃষ্ণনগরের স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করেন তিনি। এই সময় সাধনা পত্রিকায় বিজ্ঞানের নানা প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠাতেন তিনি। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়লে তিনি জগদানন্দকে ডেকে পাঠালেন একদিন। জগদানন্দের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পেরে জমিদারির কাজে ও বাড়ির ছেলেদের পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন তাঁকে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনের ব্রক্ষচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন জগদানন্দ। এক দশকের মধ্যেই সেখানেই সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন এরপরে। সাংসারিক জীবন সুখের হয়নি জগদানন্দের। স্ত্রী-র অকালমৃত্যুর পর সারাজীবন পুত্র-কন্যাদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তার জন্য শিক্ষকতায় বাধা পড়েনি। গণিত ও বিজ্ঞান পড়িয়েছেন ছাত্রদের, গল্পের আসর বসাতেন তাদের নিয়ে, অন্ধকার রাতে মাঠে নিয়ে যেতেন টেলিস্কোপ দিয়ে তারা চেনানোর জন্য। মোটা চশমা আর চুরুটের আড়ালে ছাত্ররা তাঁকে ভয় করলেও, তাদের সঙ্গে তিনি অভিনয়ও করতেন প্রতি বছর।

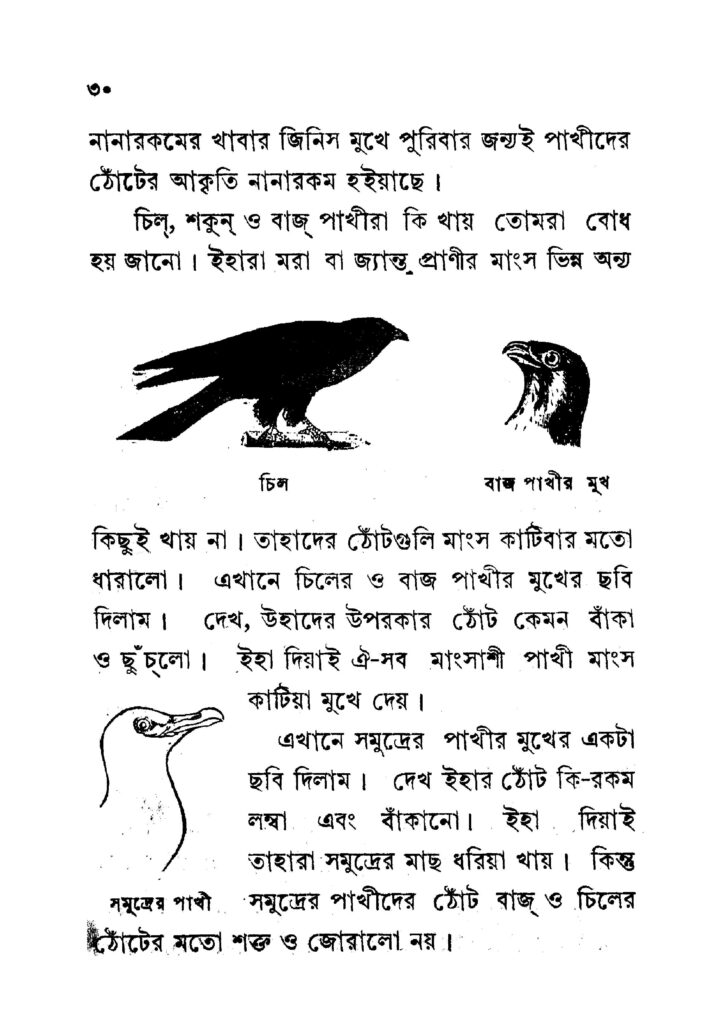

জগদানন্দ গল্প বেশি লেখেননি, তবে কুন্তলীনের প্রতিযোগীতায় জগদীশচন্দ্রের মতো তিনিও পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, শুধু শুষ্ক গণিত নয়, সাহিত্যের মিঠে লব্জেও তিনি দক্ষ ছিলেন। জগদানন্দের জীবনের অন্যতম কাজ হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা। ছোটদের জন্য সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে লেখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর লেখা কিছু বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করা যায়— ‘প্রকৃতি পরিচয়’ (১৯১১), ‘বৈজ্ঞানিকী’ (১৯১৩), ‘প্রাকৃতিকী’ (১৯১৪), ‘গ্রহনক্ষত্র’ (১৯১৫), ‘চয়ন’ (১৯১৯), ‘মাছ, ব্যঙ, সাপ’ (১৯২৩), ‘বাংলার পাখী’ (১৯২৪), ‘গদ্য ও পদ্য’ (১৯২৬) ইত্যাদি। জগদানন্দ বুঝেছিলেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদান নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই ‘ভারতী’, ‘তত্ত্ববোধিনী’, ‘সাধনা’ ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখে গিয়েছেন দুই শতাধিক প্রবন্ধ।

অবসর গ্রহণের পরেও গণিত শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। বোলপুর ইউনিয়ন বেঞ্চে সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সামলেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পরীক্ষক হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বহু বিজ্ঞান সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে বিজ্ঞান প্রসারে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। সরকার থেকে পেয়েছেন ‘রায়সাহেব’ উপাধি। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন একসময়।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যের কোনও বিভেদ জগদানন্দ স্বীকার করতেন না। কল্পবিজ্ঞান গল্পের মধ্যে বিজ্ঞান ও কল্পনা দুই-ই ঠিক পরিমাণে থাকা দরকার। আর জগদীশচন্দ্র বসুর সমসাময়িক জগদানন্দ রায়ও তা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে আগামী লেখক ও পাঠকদের কল্পবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা করার রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। আজকের দিনে, ২৫ জুন, ১৯৩৩ সালে এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কর্মচঞ্চল মানুষটি পরলোকগমন করেন।

কৃতজ্ঞতা:

১) আনন্দবাজার পত্রিকা

২) কল্পবিশ্ব পত্রিকা

৩) হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি