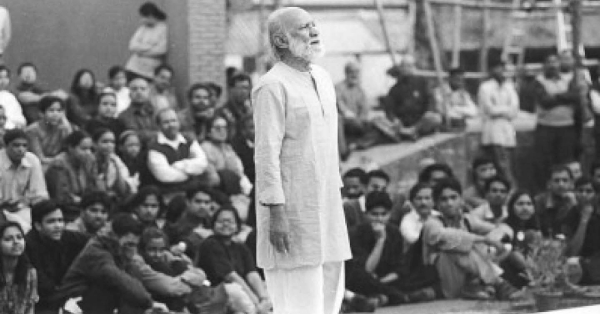

বাদলদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ শান্তিনিকেতনে। সময়টা নয়ের দশক, তখন আমরা বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থী ছিলাম, উনি এসেছিলেন সংগীত ভবনে নাটক বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে, থিয়েটার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করাবার জন্য। কিন্তু সে-সময়ে নাট্য বিভাগে বেশি ছাত্রছাত্রী ছিল না, ফলত বাদলদার ওয়ার্কশপ বিশ্বভারতীর অন্য সকল বিভাগের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। ‘সংগীত ভবন’, ‘শিক্ষা ভবন’ ‘কলা ভবন’— এমন নানা বিভাগ থেকে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এসে যুক্ত হল সেই ওয়ার্কশপে; যে-সময়ে বাদলদার সঙ্গে প্রথম আলাপ তখন বাদলদার রাইটার্স ব্লক চলছিল, আমাদের ব্যাচের সঙ্গে চর্চা শুরু হওয়ার পর, বাদলদা যেন নতুন করে শুরু করলেন। আমি তখন কলা ভবনের ছাত্রী, জয়েন করলাম সেই ওয়ার্কশপে। বাদলদার স্বতন্ত্র টিচিং মেথডই আকৃষ্ট করেছিল মূলত। আমরা বিভিন্ন বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়মিত বাদলদার ওয়ার্কশপ করতাম; (যতগুলো ক্লাস উনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিতেন, প্রায় সবকটাই) এই ক্লাসে, থিয়েটারের সূত্রেই অসমবয়সি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে গেল।

আরও পড়ুন: কেমন ছিল বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ভাষা? লিখছেন শুভঙ্কর ঘোষ রায়চৌধুরী…

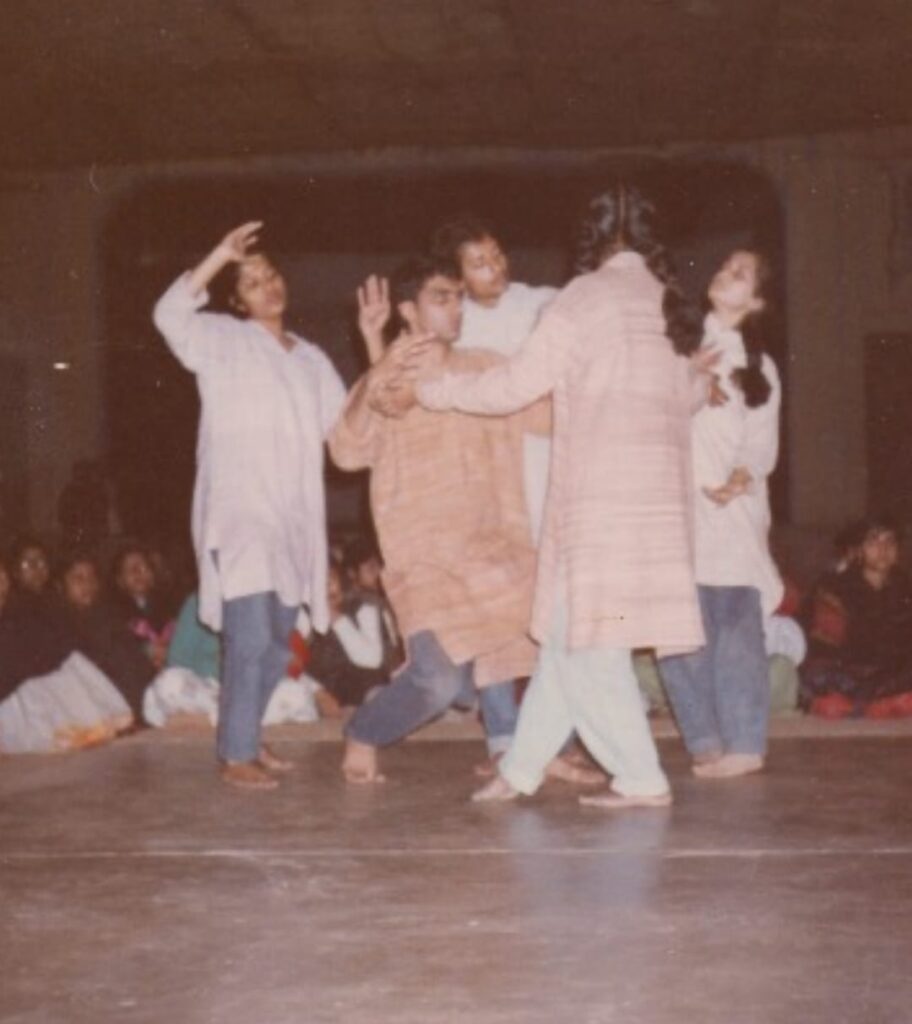

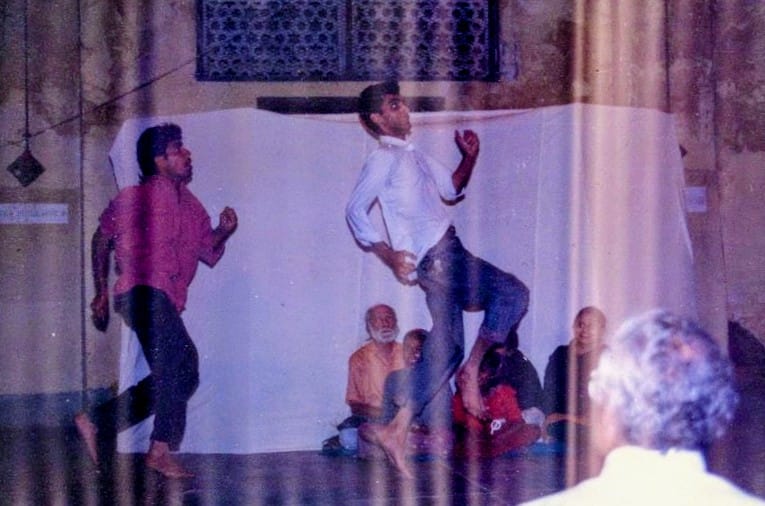

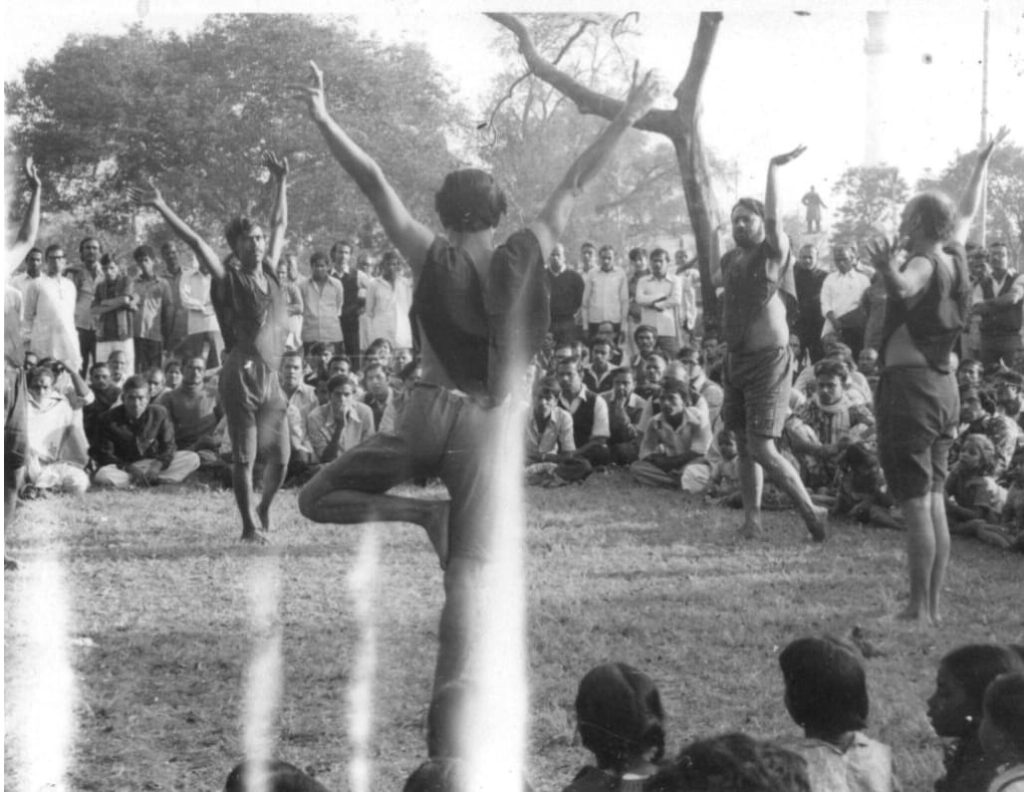

তখন নিয়মিত আড্ডা হত আমাদের, এমনই একদিন দুপুরে, নান্কিদার চায়ের দোকানের আড্ডায় বাদলদা আমাদের বললেন, তোরা একটা দল ফর্ম করে নিয়মিত চর্চা কর। তখন একটা দল ফর্ম করা হল, যার নাম ‘সাঁকো’; নামটা যে কে দিয়েছিল আজ আর মনে নেই। সেই দলের হয়ে বাদলদার পরিচালনায় আমরা বেশ কয়েকটা নাটক করেছিলাম, যার মধ্যে ‘মানুষে মানুষে’, ‘হট্টমেলার ওপারে’, ‘খাট্ মাট্ ক্রিং’ উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের নানা প্রত্যন্ত গ্রামে, এমনকী বিহার, ঝাড়খণ্ডেও আমরা সাঁকো দলের হয়ে নাটক করে এসেছি। এ-প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, ‘মানুষে মানুষে’— যাতে কোনও ভাষা ছিল না; শুধু শব্দ আর মুভমেন্ট ছিল নাটকটার ভিত্তি। সেটার গঠনই এমন ছিল যে, যে-কোনও জায়গাতে পারফর্ম করা যেত।

‘নন্দন চত্বরে’ আমরা ‘মানুষে মানুষে’ করেছিলাম, সেখানে বাদলদাও উপস্থিত ছিলেন, অ্যাকাডেমির সামনে যে খোলা জায়গাটা, যেখানে এখন মঞ্চ মতন হয়েছে, আগে ছিল না, আমরা ওখানেও পারফর্ম করতাম, বাদলদা আসতেন সেই শো-গুলোতেও। মাসে হয়তো একবার আমরা কলকাতায় শো করতে আসতাম। আমাদের প্রথম শো’য়ের আগে, বাদলদা আমাদের ছ’-সাত মাস ধরে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি করেছিলেন; মনে পড়ে, উনি তো খুব সহজে নিজের ইমোশনগুলোর বহিঃপ্রকাশ করতেন না, কিন্তু সেদিনকার পারফর্মেন্সের পর খুব ইমোশনাল হয়ে গেছিলেন; আমাদের সবাইকে একটা করে পেন উপহার দিয়েছিলেন। সেই শো’য়ের দিন এত ভিড় জমে গেছিল যে, লোকজন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারছিল না, শেষে অভিযোগও হয়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। পুলিশ পর্যন্ত চলে এসেছিল। সেই শো’য়ের স্মৃতি আজও অমলিন।

তখনও আমি বাউল দর্শনের এত গভীরে প্রবেশ করিনি। এমনিই নানা প্রকার গান গাইতাম, বাউল গানের প্রতি ভাললাগা, ঝোঁক তখন সবে শুরু হয়েছে। বাদলদা খুব উৎসাহ দিতেন এ-বিষয়ে। আমরা একটা গ্রুপ হিসেবে সে-সময়ে নাটক তো করতামই, কিন্তু বাদলদার সঙ্গেও একটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে গেল তখন থেকে। পারিবারিক হোক বা ব্যক্তিগত, বাদলদা খুব ইনভল্ভ হতেন যে-কোনও সমস্যায়, সর্বোপরি অল্প-বয়সিদের গাইড করতেন। যেহেতু আমরা সকলেই ছাত্রছাত্রী এবং নির্দিষ্ট একটি পর্বের জন্যই বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা, তিন-চার বছরের বেশি ‘সাঁকো’ নাট্যদল স্থায়ী হয়নি।

ঋতবান ঘটক (ঋত্বিক ঘটকের পুত্র) একবার মানিদা (কে.জি সুব্রহ্মনিয়ম)-এর উপরে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে বিভিন্ন চরিত্র ফ্রেম্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিমূর্ত অবয়ব হিসেবে, সেই চরিত্রগুলো ‘সাঁকো’র কলাকুশলীদের করা।

বাদলদার কাছে থিয়েটার-প্রশিক্ষণের অন্যতম সাফল্য— ‘কমিউনিটি’ কী সেইটা বোঝা। পারস্পরিক সহাবস্থান, একে অন্যের প্রশংসা করা— এই হল কমিউনিটির অন্যতম শিক্ষা। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা নয়, অন্যের যদি সফলতা আসে, সেই সাফল্য আমারও। সার্বিক ভাবে ‘টিম’-এর ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া, যার প্রভাব বাদলদার নাটকেও ছিল, প্রতিটি দায়িত্ব সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা হত। কিন্তু তার মধ্যেও কেউ যদি বড় কাজটা করে, সেটা আমাদের সকলের সাফল্য হিসেবেই মনে করতাম।

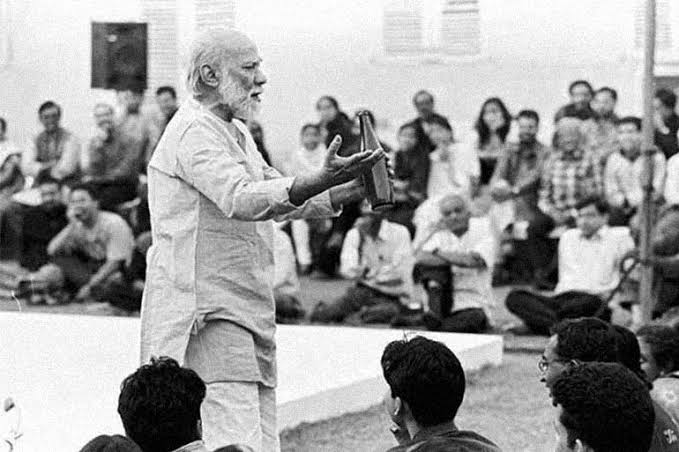

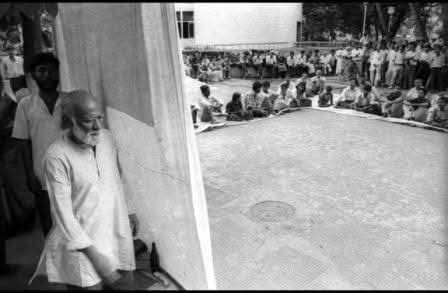

আমাদের কিছু একক অভিনয় মঞ্চায়িত হত, আমি গ্রুপের থেকে বেশি শো নিয়েছিলাম একক অভিনেতা হিসেবেই। যার মধ্যে আমি ‘ভুল রাস্তা’ বলে একটি নাটক করতাম। ‘ভুল রাস্তা’ই আমার দেখা বাদলদার প্রথম পথনাটিকার পারফর্মেন্স; মঞ্চস্থ হয়েছিল নাট্যঘরে। আমি কখনও ভাবিনি যে, এভাবে থিয়েটার হতে পারে, আমরা চারদিকে বসে, মাঝখানে নাটক হচ্ছে, আলো হিসেবে কোনও বিশেষ কিছু নেই, নাট্যঘরের জেনারেল লাইটই জ্বলছে। দর্শকাসনের সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, একজন ঢোলক বাদক ছিলেন, সঙ্গে কয়েকজনের কোরাস, আর ছিলেন একজন মূল কথক যিনি মঞ্চে ঘুরে-ঘুরে অভিনয় করতেন। মনে আছে, পারফর্মেন্সের সময়ে বাদলদা দর্শকের একদম কাছে চলে আসতেন। সে-সময়ে অভিনেতার এনার্জি দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত হত। ঠিক এখানেই প্রসেনিয়ামের সঙ্গে পার্থক্যটা হয়ে যায়, প্রসেনিয়ামে তো একটা দৃশ্য-কল্পনার অবকাশ থাকে, থার্ড থিয়েটারে উল্টোটা হয়, যেহেতু এটা অনেকটাই শারীরিক, আর অ্যাকশন ধর্মী— অভিনেতার এনার্জি আরও স্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারে দর্শক। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা, ‘No acting, only actions’-এর মতো। এই জিনিসটা আমাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রসঙ্গত, প্রত্যেকটা নাটকের জন্য দর্শক কীভাবে বসবে, তা-ও বাদলদা নির্দিষ্ট করে দিতেন। বাদলদাকে এ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাদলদা আপনি একেকটা নাটকে দর্শককে একেকভাবে বসান কেন? বাদলদা বলেছিলেন, ‘এটা আমার টাউন প্ল্যানিং’। বাদলদাই প্রথমে অভিনয় করতেন ‘ভুল রাস্তা’য়, পরে আমাকে দায়িত্ব দেন। ‘বায়েন’ বলে একটি শো হত, যেটা আমার লেখা, কিন্তু বাদলদা পরিচালনা করেছিলেন সেটা।

কলকাতায় আসার পর বাদলদার বাড়িতে আমি প্রায় এক বছর ছিলাম। সে-সময়ে যেহেতু সকলে কর্ম ও লেখাপড়ার সূত্রে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেল, পাশাপাশি আমিও কলকাতায় চলে এলাম, ‘সাঁকো’ নাট্যদলটা ভেঙে গেল; আমি বাদলদার এখানে এসে ‘শতাব্দী’তে জয়েন করলাম। কলকাতায় আসার পরে, কার্জন পার্কে ‘শতাব্দী’র ব্যানারে ‘ভুল রাস্তা’র অভিনয় করেছি।

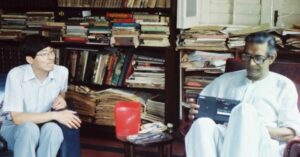

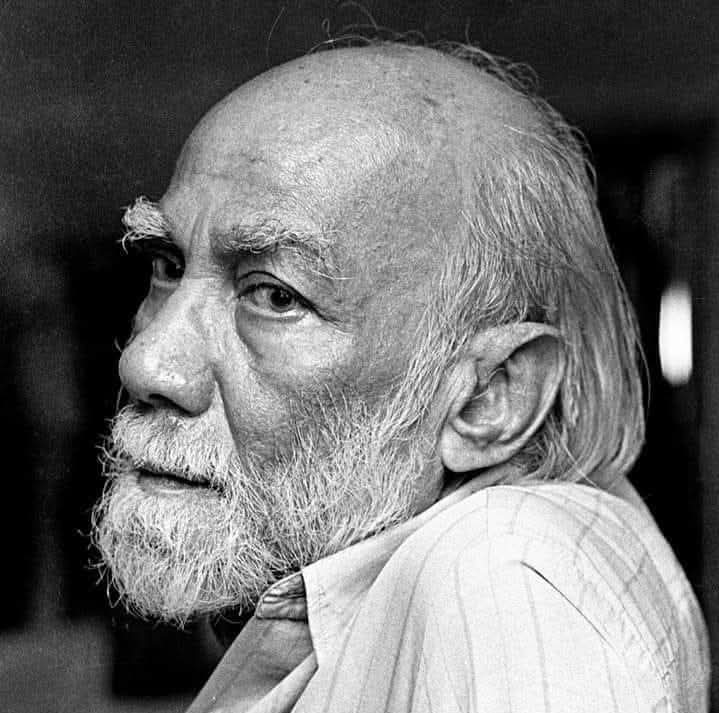

বাদলদার কাছে অনেককিছু শিখেছি, প্রত্যেকটা দিন উনি আমাকে নতুন কিছু শিখিয়েছেন, থিয়েটারের মানুষ হলেও মিউজিক সম্পর্কে ওঁর গভীর বোধ ছিল। জাইলোফোন বাজাতেন বাদলদা, উনি যেহেতু আফ্রিকা(নাইজেরিয়া)য় দীর্ঘদিন টাউন প্ল্যানার হিসেবে কাজ করেছিলেন, সে-যোগসূত্রেই ওখানকার নানা সংস্কৃতি বাদলদার আত্মস্থ ছিল— জাইলোফোনের শিক্ষাও হয়তো সেখান থেকেই পাওয়া। ‘ব্লুজ’ মিউজিকও খুব পছন্দ ছিল ওঁর। বাদলদার বাড়িতে থিয়েটার সংক্রান্ত দুস্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ ছিল যা থেকে ওঁর গভীরতা, থিয়েটার চর্চার মনন সহজেই অনুমেয়।

আমি বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রী, ইংরেজি ভাষায় সেভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। কিন্তু তখন আমার ইংরেজি শেখাটা খুব জরুরি হয়ে পড়ল। বাদলদা আমাকে একবছর ইংরেজি ভাষার ট্রেনিং দিয়েছিলেন, গ্রিক ট্র্যাজেডি পড়িয়েছিলেন, পড়িয়েছিলেন কাফকা, কামুর লেখাপত্রও! খুব স্নেহ করতেন বাদলদা, এবং বারবার লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তখন থেকেই নিজের গান লেখার সূচনা, ‘বায়েন’ও তখনই লিখেছিলাম, যাতে বাদলদার পরিচালনায় অভিনয় করি। বাদলদাই প্রথম আমাকে অলটারনেটিভ থিয়েটার (থার্ড থিয়েটার)-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পিটার ব্রুকসের নাটকের সঙ্গে বাদলদাই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাদলদার সাহচর্য না পেলে, অনেক কিছু আমার কাছে আজও অজানা থেকে যেত।

বাদলদা পাকিস্তান গেছিলেন একবার, ফেরার সময়ে ওখান থেকে নিয়ে এলেন আবিদা পারভিনের গানের ক্যাসেট; তখনও আবিদা পারভিন অত পরিচিতি পাননি, বাদলদা সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, খুব পছন্দ করতেন ওঁর গান; আমাকে বারবার ওঁর গান শোনার জন্য বলতেন। বলতেন, এ খুব স্পেশাল। প্রতিভা চিনে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওঁর। গানের জগতেও নতুন এক দরজা খুলে দিয়েছিলেন আমার সামনে। প্রতুল মুখপাধ্যায়ের গানও খুব পছন্দ করতেন বাদলদা।

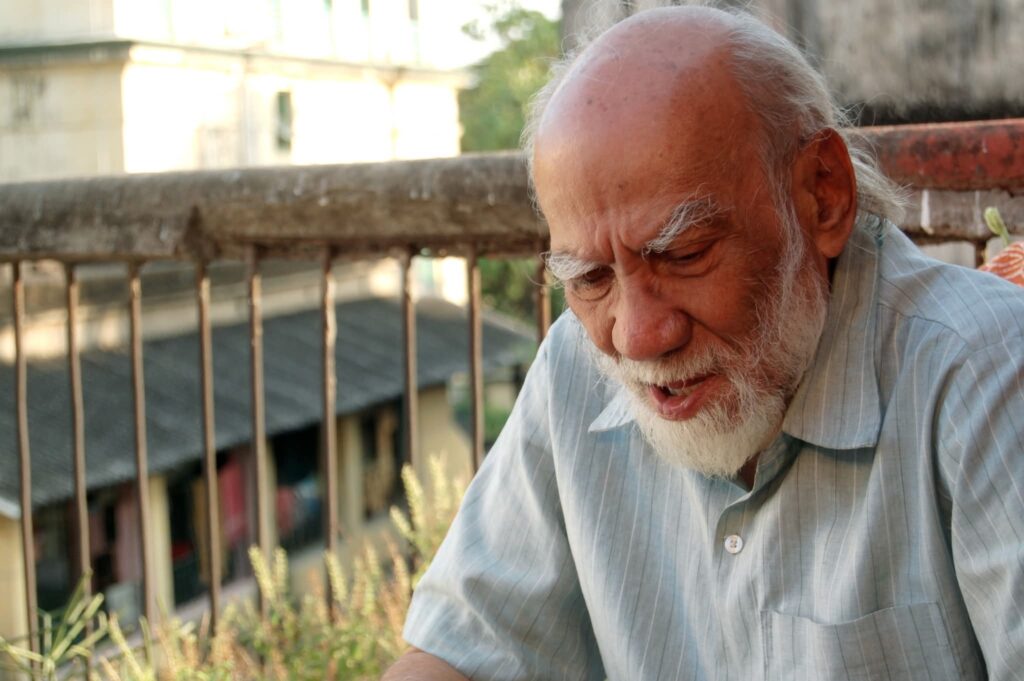

খুব বেশি বন্ধু ছিল না বাদলদার, খুব কম সংখ্যক যারা ছিল, তাঁদের সঙ্গে ওঁর যোগ ছিল খুব তীব্র ও গভীর। কানুদা, মনুদি ছিল ওঁর খুব প্রিয় বন্ধু, ওঁরা থাকতেন যোধপুর পার্কে। খুব প্রাধান্য দিয়েছেন নিজের পরিবারকেও, সম্পূর্ণ ফ্যামিলি পার্সন যাকে বলে। বন্ধুবৃত্ত ছোট হলেও, সবসময়ে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন বন্ধুদের জন্য। খুব সাধারণ

জীবনযাপন করতেন, বাসে চড়ে যাতায়াত করতেন বেশিরভাগ সময়ে, টাকা-পয়সার অভাব ছিল এমন কিন্তু নয়, একটাই ব্যাগ, সেটা নিয়ে বাজার-হাট সবকিছু! সব সময়ে চেষ্টা করতেন মাটির কাছাকাছি থাকতে।

বাদলদা থাকতেন মানিকতলায়, পুরনো যুগের বাড়ি, নীচের তলায় সারভেন্ট কোয়ার্টার, যার পাশেই একটা হলঘর ছিল, আমরা ওখানে রিহার্সাল করতাম। শিয়ালদার কাছেও আরেকটা রিহার্সালের জায়গা ছিল। সেখানে সপ্তাহে দু’দিন রিহার্সাল মাস্ট। কার্জন পার্কে প্রতি সপ্তাহের শনিবার তিনটে বাজলেই পৌঁছে যেতেন বাদলদা। আমি তখন শিক্ষানবীশ, আমার কাজ ছিল চা নিয়ে আসা।

কাঁচরাপাড়া, বেহালা— এমন নানা অঞ্চলে ছোট-ছোট থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করেছিলেন বাদলদা। ‘পথসেনা’, ‘শতক’, ‘আয়না’— এমন নানা দল, যারা নিজেদের মতো করে বাদলদার নাটকের চর্চা করত।

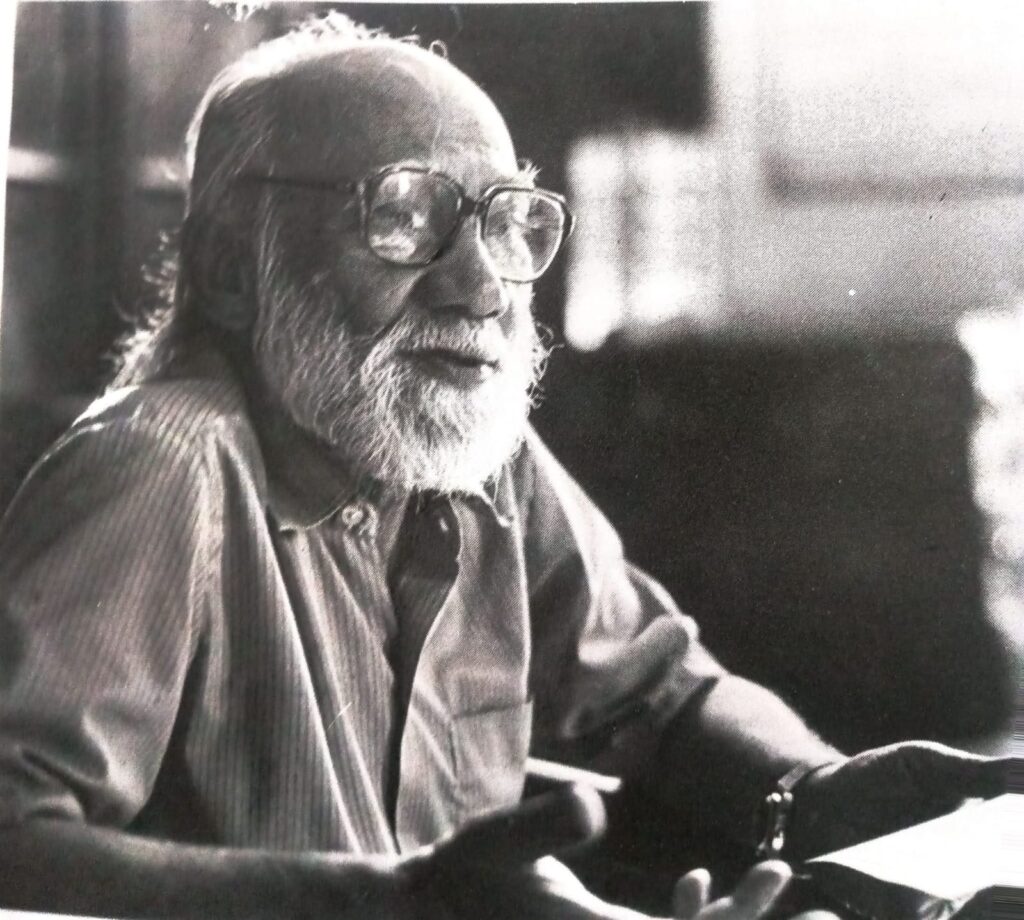

বাদলদা কোলাজ করতেন, যেহেতু উনি প্রফেশনালি টাউন প্ল্যানার ছিলেন, এই ভিজুয়াল কোলাজের দিকটায় স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ওঁর এইদিকটা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন। উনি প্রায়ই বলতেন, ‘আমার কোলাজ করতে খুব ভাল লাগে।’— এই যে করতে-করতে একটা অদ্ভুত শেপ বেরিয়ে পড়ে, এটা খুব আকৃষ্ট করত ওঁকে। প্রসঙ্গত, বাদলদা কিন্তু ৪০ বছর বয়সের পর থেকে থিয়েটার করা শুরু করেন, তার আগে সম্পূর্ণ চাকরিজীবী ছিলেন, কিন্তু সে-পর্বেও লেখাপড়া করতেন প্রচুর।

বাউলের রাস্তায় আসা, বাউল দর্শনের প্রতি আকর্ষণ— এর পেছনে থিয়েটার চর্চার বিরাট অবদান আছে, সেখানে ঋণী বাদলদার কাছেও, উনি আমাদের মনন নির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন, সর্বোপরি পারফর্মেন্সের ট্রেনিং এক্ষেত্রে খুব সাহায্য করেছিল। বাদলদার থার্ড থিয়েটার কিন্তু কোনও বদল, বা পুরনো ঘরানার ভাঙন হয়ে নতুন প্রয়োগ এমনটা ভাবি না, আমি মনে করি থার্ড থিয়েটার একটা নতুন সংযোজন। ট্র্যাডিশনের সমান্তরালে এই সংযোজন আমাদের সংস্কৃতি চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেকটা নাটকের জন্য দর্শক কীভাবে বসবে, তা-ও বাদলদা নির্দিষ্ট করে দিতেন। বাদলদাকে এ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাদলদা আপনি একেকটা নাটকে দর্শককে একেকভাবে বসান কেন? বাদলদা বলেছিলেন, ‘এটা আমার টাউন প্ল্যানিং’।

বাদলদার প্রায় সব টেক্সটই আমি পড়েছি, সেগুলির মধ্যে খুব প্রিয় নাটক ‘ভোমা’; বাদলদা খুব অবাক হতেন ‘ভোমা’ আমার প্রিয় জেনে; আসলে নাটকটা এমনিতে খুব কঠিন, এর মঞ্চায়নও খুব একটা সহজ ছিল না। ‘বাঘ’ বলে একটা নাটক ছিল, সেটাও খুব কাছের। বাদলদার নাটকে ইন্টিমেট ব্যাপারটা খুব ভাল লাগত আমার, এখনও তাই। আমার পারফর্মেন্সে আমি যা করি, সে-সবই খুব ইন্টিমেট, এই ইন্টিমেসির মধ্যে যে ধ্রুপদী শৈলী রয়েছে, তা অনেকটা মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের মতো। গোটা জগৎ একটা ছোট জায়গার মধ্যে দেখা যায়। বাদলদার নাটকে এই ইন্টিমেসি আসত ওঁর বাক্যগঠন ও শব্দচয়নের জন্য; খেয়াল করলে দেখা যাবে, খুব বড়-বড় বাক্য বাদলদা লিখতেন না, ছোট বাক্য হওয়ার দরুণ খুব দৃঢ়ভাবে এনার্জি সঞ্চারিত হত পারফর্মারের মধ্যে। যেহেতু আমি বাদলদার কাছে দীর্ঘ সময় যাবৎ লেখাপড়াও করেছি, বাদলদা আমাকে লেখাও (ক্রিয়েটিভ রাইটিং) অভ্যাস করতে বলতেন, তখন শেখাতেন বাক্যগঠন ছোট হওয়ার গুরুত্ব; বলতেন, একটা বাক্যে খুব বেশি শব্দ থাকলে বাক্যটা হারিয়ে যেতে পারে।

বাদলদা আদ্যপান্ত রাজনৈতিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের রঙ ঘেঁষা নন। উনি বলতেন, যে-মুহূর্তে একটা সৃষ্টি রাজনৈতিক রং পেয়ে যায়, সেটা আর স্বতন্ত্র সৃষ্টি থাকে না। ওঁকে দেখে হঠাৎ করে মনে হতেই পারে উনি কমিউনিস্ট, তা উনি ছিলেন না। যে-বিষয়টা ঠিক মনে হত, ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যা সমাজের পক্ষে ঠিক, সেই ঠিক-বেঠিকের রাজনৈতিক মননই উঠে আসত ওঁর দর্শনে। যতদিন ওঁর সাহচর্যে ছিলাম, কোনওদিন কোনও পলিটিকাল পার্টির পক্ষে প্রভাবিত করেননি। ওঁর উদ্দেশ্যই ছিল, আমরা যেন আর্ট মাধ্যমটিকে, যার মধ্যে থিয়েটার, ছবি আঁকা, গান —এগুলো রয়েছে, তা যেন সামাজিক উন্নতির অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

বাদলদা ট্র্যাডিশন শব্দটা পছন্দ করতেন না; বলতেন, ‘আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই’; সমকালীন সময়ে বিকল্পচিন্তার শরিক ছিলেন বাদল সরকার। বাদলদা বাউল গান খুব ভালবাসতেন, কিন্তু বাউল গানের তত্ত্ব নিয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু বাউল গানের যে আকুলতা বা আর্তি, তার মধ্যে দিয়ে যে সৎ সত্তা প্রকাশ পায়— এই অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ইন্টিমেট ব্যাপারটা আকৃষ্ট করত ওঁকে কিন্তু তা একটা পরিমিতি পর্যন্তই…

ঋণ : শুভাশীষ দাস