অভিমান থেকে এক সময়ে তিনি নিজেকে পরিচিত করেছিলেন, ‘প্যান্ডেলওয়ালা’ বলে। অথচ গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোর সময়ে তিনি আলোচনার কেন্দ্রে। অনির্বাণ দাস মানেই কোথাও রূপকথার জগৎ নির্মাণ, আবার কোথাও-বা বোধের অন্য মাত্রায় দর্শককে নিয়ে যাওয়া। তাঁর তৈরি করা ‘আবোল-তাবোল’ পাড়া এখনও ভাইরাল। এ-বছরও কাশী বোস লেন-সহ আরও একাধিক পুজোয় তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। শিল্পী অনির্বাণ দাসের এই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর শিল্পভাবনার নানান দিক। ডাকবাংলা.কম পত্রিকার তরফে সেসব শুনলেন অনিতেশ চক্রবর্তী এবং পৃথ্বী বসু।

আপনি তো এখন দুর্গাপুজোর ময়দানের নতুন তারকা! এত-এত পুরস্কার, ঝুলিতে বড়-বড় ব্র্যান্ডের পুজো৷ প্রত্যাশার চাপ বাড়ছে?

চাপ তো থাকবেই! কিন্তু ভালই লাগছে। উপভোগ করছি বিষয়টা।

অনির্বাণ দাস থেকে অনির্বাণ প্যান্ডেলওয়ালা হলেন কীভাবে?

অনির্বাণ প্যান্ডেলওয়ালা, এই নামটা আমি নিজেই নিজেকে দিয়েছি। দিয়েছিলাম একটা অভিমান থেকে। কিন্তু এখন এই নাম আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের। প্যান্ডেল বানিয়ে পরিচিতি পেয়েছি, তাই আমি ‘প্যান্ডেলওয়ালা’।

অভিমান কেন?

আমি কখনও আর্ট কলেজের চৌকাঠ মাড়াইনি। তাই হয়তো কয়েকজন শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী আমাকে শিল্পী বলে স্বীকার করতে চাননি। প্যান্ডেল বানাচ্ছি, ওইটুকুই। সে তো ডেকরেটর্স-রাও প্যান্ডেল বানাতে পারে। সেসব শুনে আমিও ভাবলাম, নিজেকে শিল্পী পরিচয় দেওয়ার দরকার কী! তাই নিজেকে আর শিল্পী বলি না। বলি, ‘প্যান্ডেলওয়ালা’।

আরও পড়ুন: কোনও ইতিহাসবিদের কাজ নয় জেহাদের ঝান্ডা তোলা! সাক্ষাৎকার। অরুণ নাগ

কিন্তু দুর্গাপুজোয় যাঁরা মণ্ডপ তৈরি করেন, তাঁদেরকে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে আসতেই হবে, নাহলে শিল্পীর স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না— এই ধারণার মধ্যে তো এক জাতের উন্নাসিকতাই আছে বলে মনে হয়, না কি?

উন্নাসিকতা কি না বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, শিল্পী হতে গেলে প্রকৃতি থেকে, আশেপাশের মানুষজনের কাছ থেকে, সর্বোপরি জীবন থেকে শিখতে হবে। যা দেখছি, সবটা নিংড়ে শেখা। তবেই তো নিজস্ব দর্শন, নিজের দেখা, নিজের সাক্ষর তৈরি হবে! সেটা আর্ট কলেজ থেকে শুধু আসে না। কিছু প্রথাগত শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। শিল্পের ইতিহাস নিয়ে জানাবোঝাটা হয়৷ সেই ভিতটা জরুরি। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। সৃষ্টির জন্য কি খুব ছকে বাঁধা ট্রেনিং-এর দরকার সব সময়ে? আমার মনে হয় না।

শিল্পের ইতিহাস, খুঁটিনাটি নিয়ে জ্ঞান না থাকলে পুজো মণ্ডপের মতো এমন একটা জটিল বা বহুমাত্রিক জিনিস পরিকল্পনা করা সম্ভব?

দেখো, আমার মনে হয় খুব আঁটোসাঁটো কোনও কিছুর মধ্যে বোধহয় শিল্পচর্চা হয় না। হ্যাঁ, যে-কোনও কাজ করার জন্যেই একটা প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজন। অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। কারণ বহু মানুষের অভিজ্ঞতাই তো আসলে পুঁথিবদ্ধ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিখতে হবে। ওই নির্যাসটুকু নেওয়ার জন্য যতটুকু শিক্ষা দরকার, সেটুকু বাদে আর কিছু শেষ অবধি কাজে লাগে বলে মনে হয় না। আর্ট কলেজের নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে শিল্পচর্চা, ট্রেনিং-এর মূল্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেটা ছাড়াও প্রকৃতির থেকে, অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েও কাজ করা সম্ভব। আমি যেটুকু পড়ার, শেখার, সেভাবেই শিখেছি। সিলেবাস মেনে পড়িনি, তাই আমার শেখাগুলো হয়তো খুব মসৃণ নয়। কিন্তু পড়তে আর শিখতে তো হয়ই!

আপনি প্রথাগত আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্পী নন। তাহলে মণ্ডপ তৈরির কাজে এলেন কীভাবে?

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরে। মফস্সল শহর। ছোট থেকেই দুর্গাপ্রতিমা বানানোর সাধ ছিল। পড়াশোনা একরকমভাবে করার পরে কলকাতায় চলে আসি। গ্রাফিক ডিজাইনারের চাকরি করতাম। সামান্য মাইনে, কলকাতায় কোনও খুঁটির জোর নেই, পায়ের তলায় মাটিও সেভাবে নেই। শুধু জানতাম, খালি হাতে মেদিনীপুর ফিরে যাব না। দুর্গাপ্রতিমা গড়ার স্বপ্নটা ছিলই। হয়তো ভাগ্যেও লেখা ছিল। সেই স্বপ্ন থেকেই মণ্ডপের কাজে ঢুকে পড়া। ২০০৪ সালের মধ্যে গড়ফার একটি ক্লাবে ঠাকুর বানিয়েছিলাম। তার পরের বছরই যাদবপুরের শ্যামাপল্লি থেকে আমাকে ডাকা হয়। মনে পড়ে, শ্যামাপল্লির পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম বাটিক দিয়ে। সেটাই আমার প্রথম মণ্ডপ তৈরির কাজ। থিমের মণ্ডপ। বাজেট খুবই কম ছিল। আমিও তখন আনকোরা নতুন ছেলে, গায়ে শিল্পীর তকমা নেই। তাই টাকাপয়সার কথা ভাবিওনি। কাজের আনন্দে করেছি। তারপর আস্তে-আস্তে কাজ ঢুকতে শুরু করল। এই বছরটা ধরে মোট ৯১টা মণ্ডপের কাজ করে ফেলেছি।

বাজারে একটা কথা ভেসে বেড়ায়, ‘অনির্বাণ বড় বেশি প্যান্ডেল বানায় প্রতি বছর’। এই বছরেও ছ-টা মণ্ডপ বানিয়েছেন। তার আগের বছরেও সম্ভবত কমবেশি তাই। এতগুলো কাজ একসঙ্গে সামলান কী করে?

আসলে দুর্গাপুজো একটা টিমওয়ার্ক। আমার টিমেও অত্যন্ত পারদর্শী এবং গুণী এক ঝাঁক শিল্পী আছেন। তাঁদের সম্মিলিত সংখ্যাটা প্রায় ৫০০ ছুঁইছুঁই। এক-একটা মণ্ডপে প্রায় ৮০-৯০ জন জড়িয়ে থাকেন। এত মানুষ যুক্ত থাকেন বলেই হয়তো সব কিছু সামলে সময়ের আগেই মণ্ডপ শেষ করতে পারি। এখন তো মাস-আর্টের জন্য মহালয়ার আগেই মণ্ডপ শেষ করে ফেলতে হয়। তবে হ্যাঁ, আমার ভীষণই শারীরিক আর মানসিক ধকল যায় সবটা মিলিয়ে।

এত কাজ করেন কেন?

এটা বলা মুস্কিল জানো তো! অর্থের জন্য অন্তত করি না। বেশিরভাগ উদ্যোক্তাই আমাকে দিয়ে একাধিকবার কাজ করাতে চান। ছাড়ব ভাবলেও ছাড়া যায় না। আমি নিজের শিকড়টা ভুলিনি। তাই হয়তো আজও কাটখোট্টা পেশাদার হয়ে উঠতে পারিনি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুরনো পুজোগুলো সব ছাড়া হয় না, এদিকে নতুন কাজে অনেক সময়ে হ্যাঁ বলে ফেলি। নতুন জায়গা মানে নতুন একটা স্পেস, তাকে ঢেলে সাজানো। চ্যালেঞ্জ নেওয়ার লোভ বলতে পারো। সেই কারণেই কাজের সংখ্যা এত বেশি।

এতগুলো কাজ মানে প্রতিটা কাজকেই একে অপরের থেকে আলাদা হতে হবে। সে তো বিরাট প্রস্তুতি আর পরিকল্পনার ব্যাপার। এত পরিকল্পনার রসদ কোত্থেকে আসে?

আসলে, আমার বেড়ে ওঠাটা একটু অন্যরকম। তার জন্য হয়তো আমার ভাবনার জগৎটাও খানিক বিচিত্র। ছোটবেলায় বাইরে খেলতে যাওয়ার বদলে বাড়ির লাইব্রেরিতেই আমার সময় কাটত বেশি। আমার দাদু, শৈলেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। জেলে বসে ছবি আঁকতেন, ছড়া লিখতেন। জেলখানার অন্ধকারে সেইসব ছবি আর ছড়া দাদুকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আমিও বোধহয় দাদুর ধাতটাই পেয়েছি। আমার বাবা, দীপঙ্কর দাস পেশায় আইনজীবী। কিন্তু তিনি আজও কার্টুন আঁকেন। কবিতা লেখেন। বাংলার লোকশিল্প ও লোকাচার নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমিও কোথাও-কোথাও গেছি। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি, শিখেছি। আমার পিসি, ঠাকুমা, পিসেমশাই― এঁরা সকলেই কোনও-না-কোনওভাবে শিল্পচর্চা করেছেন। ফলে বাড়ির পরিবেশই হয়তো আমার এই শিল্পবোধ তৈরি করেছে। তুমি যাকে বললে, রসদ, তারও উৎস হয়তো এখানেই। তাছাড়া, আমি ছোটবেলায় নাচ শিখেছি। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় নৃত্য নিয়ে অনেকদিন চর্চা করেছি। এটাও একভাবে আমাকে পুষ্ট করেছে বইকি!

আপনার মণ্ডপভাবনায় পারফরমেন্সের একটা বড় ভূমিকা বরাবরই থাকে। এই বছরও ‘দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথস’ বা ‘কাশী বোস লেন’-এর কাজে অভিনয় এবং নাচ বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল। সেটা কি আপনার নাচ নিয়ে চর্চার ফসল?

সে খানিকটা তো বটেই!

এটাকে কি আপনি আপনার সাক্ষর বলবেন?

সাক্ষর কি না তা সমালোচক বা বিশেষজ্ঞরা বলবেন। আমার সব কাজে তো পারফরমেন্স থাকে না!

বাঁধাধরা কোনও পদ্ধতি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মূল চিন্তাটা থাকে, যা ভাবছি, তাকে বাস্তবায়ন করব কীভাবে? তার জন্য আমি যে-কোনও প্রান্তের মানুষের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারি। বলতে পারো, এটাই আমার ট্রেনিং। যা প্রতিমুহূর্তে আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি।

ধরুন খানিক স্থূলভাবেই জানতে চাইছি, আপনার কাজের মূল দর্শনের জায়গাটা ঠিক কী?

আসলে আমি দুর্গাপুজোকে দু’দিক থেকে দেখি। শিল্পচর্চা এবং আধ্যাত্মিক পাওনাগণ্ডার দিক থেকে। আমার দু’দিকেই আনন্দ। শিল্পচর্চার আনন্দ। আত্মশুদ্ধির আনন্দ। আমার একটা জোরের জায়গা হল, বিন্দুতে সিন্ধু ধরার চেষ্টা। খুব অল্প উপাদানে নিজের মতো করে বিশালত্বকে ধরার চেষ্টা চালাই আমি। যখন কোনও থিম নিয়ে ভাবতে শুরু করি, সেই ভাবনার মধ্যে মণ্ডপ, মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ ও প্রতিমা― সবটুকুই থাকে। আগে প্রতিমা কেমন হবে ভেবে, তার সঙ্গে মানানসইভাবে মণ্ডপ তৈরি করা― এটা আমার পদ্ধতি নয়। মণ্ডপের মূল বিষয় বাদ দিয়ে, আমার কাছে কোনও কিছুই প্রাধান্য পায় না। সেই থিমটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যদি পারফরমেন্স-এর প্রয়োজন হয়, তবে ততটুকুই পারফরমেন্স রাখি। কাজের জন্য যখন কোনও জায়গা দেখি, জায়গা বলতে স্পেস, তখন সেই স্পেসের মধ্যেই আমি মণ্ডপের পূর্ণাঙ্গ ছবিটা দেখতে পাই। তারপর শুরু হয় পরিকল্পনা। সেখানে কখনও হয়তো থিয়েটারের অভিনেতারা জুড়ে যান, কখনও লোকশিল্পীরা।

এই যে, মণ্ডপ পরিকল্পনার সময়ে বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীরা আপনার সঙ্গে কাজ করেছেন, জুড়ে যাচ্ছেন— একসঙ্গে বসছেন, ভাবছেন, কল্পনা করছেন। এও তো একটা নিরন্তর ট্রেনিং-ই আসলে!

একদমই তাই। করতে-করতে শেখা। আমি এখনও কাজ করতে-করতেই শিখি। প্রত্যেকটা মানুষের থেকে শিখি। বাঁধাধরা কোনও পদ্ধতি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মূল চিন্তাটা থাকে, যা ভাবছি, তাকে বাস্তবায়ন করব কীভাবে? তার জন্য আমি যে-কোনও প্রান্তের মানুষের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারি। বলতে পারো, এটাই আমার ট্রেনিং। যা প্রতিমুহূর্তে আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি।

ইউনেস্কোর ইনটেনজিবল হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে দুর্গাপুজো এখন আন্তর্জাতিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রোমোট করা হচ্ছে আর্ট ফেস্টিভাল হিসেবে। আপনি দুর্গাপুজোর এই মণ্ডপশিল্প বলে যে-বিষয়টা, তাকে কীভাবে দেখেন?

মণ্ডপশিল্প খুবই বিচিত্র একটা পরিসর। তাকে একটা ধাঁচে ফেলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। দুর্গাপুজোর মণ্ডপশিল্পের পরিধি কতটা, সেটা সময় বলবে। কারণ এই শিল্প খুব বেশিদিনের নয়। একেবারেই নতুন বলা চলে। কাজেই তাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হবে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কলকাতায় গণপরিসরে একটা শিল্পচর্চা যে চলছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এত-এত মানুষ যোগদান করেন, বিরাট বাজার তো বটেই। তবে তা থেকে শিল্পের অন্য কোনও দিগন্ত খুলবে কি না― সেটা সময় বলবে।

উৎসবই যদি এই শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনার কাছে মণ্ডপশিল্পের ভাষা এবং শর্তগুলো ঠিক কেমন? একটু বুঝিয়ে বলি, এ’বছর দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথসে আপনার কাজের ভাবনা ছিল ‘দহন’। যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন অ্যাসিড-আক্রান্ত মহিলারা। এটা কি ঠিক উৎসবের মেজাজের সঙ্গে মেলে?

উৎসব মানে শুধুই ফিল গুড ফ্যাক্টর নয়। জীবনকে উপভোগ করার অর্থ কী! সেখানে তো জটিলতা, ব্যর্থতা, নানা দৈন্য, অভাব, অভিশাপ― সবই তো মিলেমিশে রয়েছে। জীবন থেকেই তো শিল্প আসে। আর ভাল-মন্দ, ইতি-নেতি সবই ছুঁয়ে থাকাই উৎসব। জীবনবিমুখ, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন, সত্যবিচ্ছিন্ন কোনও কিছুই উৎসব নয়। অ্যাসিড-আক্রান্ত হওয়ার পর একজনের জীবন থেকে উৎসব হারিয়ে গেল। উলটোদিকে আমি দেখালাম, উৎসবের আঙিনায় দাঁড়িয়েছেন কিছু মানুষ। তাঁদের ঝলসে যাওয়া মুখ নিয়েই। এর থেকেই হয়তো দর্শকরা ভাবতে পারেন, আমি আর কারও মন থেকে উৎসবকে সরিয়ে দেব না। এও তো এক ধরনের উৎসবের শুভারম্ভ।

আবার আপনিই এবারে ‘কাশী বোস লেন’-এ লীলা মজুমদারকে নিয়ে যে-কাজটা করেছেন, সেটা জুড়ে কেবলই ‘ফিল গুড ফ্যাক্টর’…

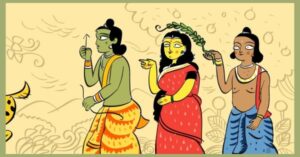

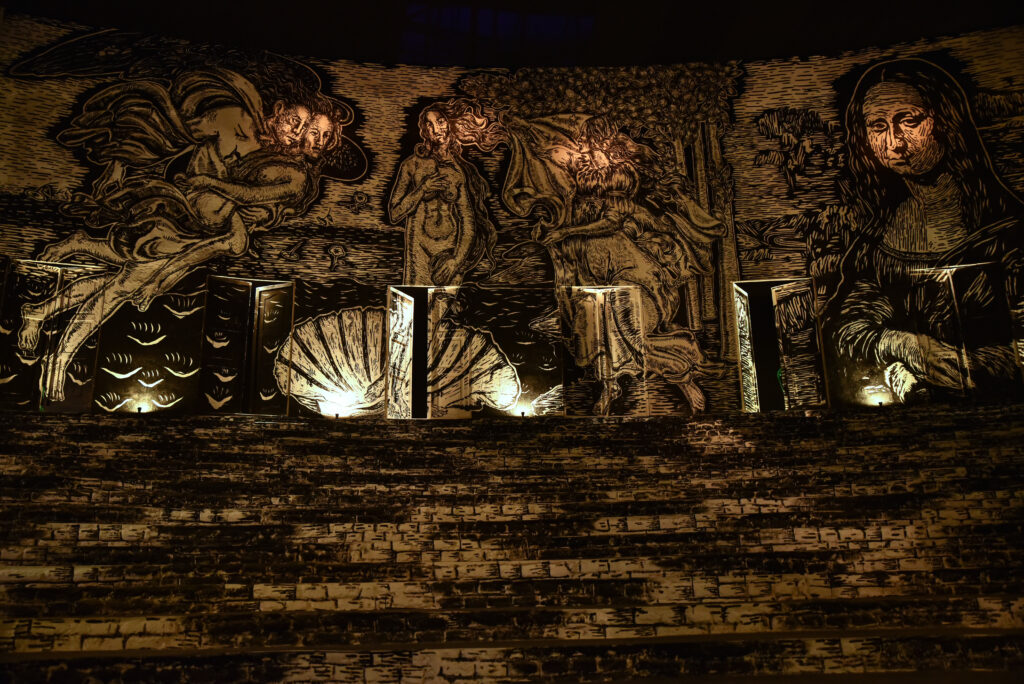

হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক। দুর্গাপুজোয় এই সুযোগটা থাকে। আমি দমদম পার্ক তরুণ সংঘের পুজোয় পপ আর্টে ব্যোমকেশকে ট্রিবিউট দিয়েছি। তার মেজাজ আর দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথসের মেজাজ মিলবে না। দক্ষিণদাড়িতে যা-কিছু সুন্দর, সবটা আমরা ঢেকে দিয়েছি। ঘানার শিল্পী ইব্রাহিম মাহামার একটা কাজ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সেইমতন চট ব্যবহার করে গোটা মণ্ডপের অনেকটাই ঢেকে দিয়েছিলাম। তাছাড়া, আয়নাগুলো ঢেকে দিয়েছিলাম মাটি লেপে। প্রথাগত সুন্দর এই মণ্ডপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার ‘কাশী বোস লেন’-এর আমেজ এর বিপরীত বলা চলে। সেখানে লীলা মজুমদারের প্রায় রূপকথার মতো জগৎটা তৈরি করতে চেয়েছি। গবেষণায় ঠাসা কিছু নয়, ওই আশ্চর্য জগৎটা। তার জন্য মাপেট লাগত, রাম-রাবণ লাগত, রণ-পা লাগত, বিরাট শব্দছক লাগত, অভিনয় লাগত, টংলিং লাগত। মজা লাগত। মাঠের চারপাশের বাড়িগুলোকে তাই রঙ করে দিয়েছি। ডেনমার্কের একটা কফিশপের ইনস্টলেশন দেখেছিলাম ইন্টারনেটে। সেটাকে বেশ খানিক বদলে ব্যবহার করেছি মণ্ডপপ্রাঙ্গনের মাঝখানে। চারপাশে লোহার তৈরি পাইনগাছ, যা খানিক মেঘের মতোও দেখতে। এই মণ্ডপে বিষাদ বা প্রতিবাদ কীভাবেই-বা আসত!

আপনার হাতে তৈরি ‘আবোল-তাবোল পাড়া’ তো আজও ভাইরাল!

সেখানেও এই আমেজটা ছিল। আবোল-তাবোলের মূল রসের জায়গাটা। ওই বছর দমদম পার্ক ভারতচক্রের কাজটা আবার ছিল আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক। তার মেজাজ এক্কেবারে আলাদা। এবারেও সুরুচি সংঘের মেজাজ আর আলিপুর সর্বজনীনের মেজাজ আলাদা। থিম অনুযায়ী এমনটা হয়েই যায়।

এই যে কোনও থিম তথাকথিত রাজনৈতিক, কোনও থিমে উৎসবের উল্লাস মুখ্য নয়— এইসব ভাবার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা কতখানি? কোনও বাধা আসে না?

আমি তো বাধা পাইনি এ-যাবৎ। আমার ধারণা, শিল্পীর স্বাধীনতাই মুখ্য। কেবল দুটো বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কলকাতার পুজোয় অনেক মানুষের ভিড়, অনেক দর্শক একসঙ্গে মণ্ডপ দেখেন। সেইজন্যে কাজটা এমনভাবে করতে হয় যাতে অনেক দর্শক কম সময়ের মধ্যে গোটা মণ্ডপটা দেখতে পারেন। দুই, দুর্গাপুজো মূলত একটি ধর্মীয় উৎসব। সেখানে মা দুর্গার উপস্থিতিই প্রধান। আনুষঙ্গিক শিল্পকর্ম কখনওই প্রতিমাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। তাঁকে কেন্দ্রে রাখতেই হয়।

দর্শকদের কথা এল বলে মনে পড়ল। দুর্গাপুজো পাবলিক আর্ট কি না তা নিয়ে সম্প্রতি একটা তর্ক উঠেছে। পাবলিক আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও শিল্পবস্তুর অংশ হয়ে পড়েন। কিন্তু দুর্গাপুজোয় কি সেটা সত্যিই হয়? মণ্ডপে হাজার হাজার মানুষ ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন। সেখানে এই আলাপের সুযোগ কোথায়? এমনকী, শিল্প যতই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করুক, তাও কি সকলের কাছে পৌঁছয়?

বার্তা পৌঁছচ্ছে কি না, সেটা নির্ভর করছে দর্শকের মেধার ওপর। খানিকটা ইচ্ছের ওপরেও বটে। এখানে দায়িত্ব শুধুমাত্র শিল্পীর নয়। দর্শকেরও। দর্শককেও তো প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত না হয়ে তুমি সিনেমা বুঝতে পারবে? কবিতা বুঝতে পারবে? নারায়ণ সান্যাল তাঁর ‘অজন্তা অপরূপা’-তে বলেছিলেন, একটা ভাল ছবিকে বুঝতে হলে অনেকক্ষণ সময় দিতে হয়। একটা দেশলাই কাঠি মোমবাতির কাছে অনেকক্ষণ ধরার পর হঠাৎ যেমন লাফিয়ে দু’জনে দু’জনকে চুম্বন করার মতো দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই একটা শিল্পকে অনেকক্ষণ সময় দিলে, সেটাও কথা বলে ওঠে। এখানে ভিড় একটা সমস্যা ঠিকই। পর্যাপ্ত সময় বা তথাকথিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে না সব সময়ে। কিন্তু একটা মণ্ডপ দেখে অনেকক্ষণ সেটা নিয়ে রোমন্থন করতে-করতেও তো একটা সময় সেই শিল্পের শিকড়ে পৌঁছনো যায়। আমাদের চেতনা তখন সেই কাজটার নাড়ী চিপে ধরে। তাই মেধার ওপরে এবং ইচ্ছের ওপরে নির্ভর করছে অনেক কিছু।

ধরুন, যাঁদের তথাকথিত মেধা কম বা যাঁরা এই প্রস্তুতির সুযোগ পাননি, তাঁরাও তো দুর্গাপুজোর দর্শক। এবং সংখ্যায় তাঁরাই নিশ্চিতভাবে বেশি। তাঁরা কীভাবে এই শিল্পকর্মের রস পাবেন?

রস তো পাচ্ছেন! পাচ্ছেন না? তাহলে এত ভিড় কেন? সবটাই হুজুগে বা অভ্যেসে? আমি নিজের চোখে দেখেছি, মানুষ তার তার মতো করে বুঝে নিচ্ছেন, বোঝার চেষ্টা অন্তত করছেন। সবটা আমার চাওয়ার সঙ্গে মিলছে না। তাতে কী! একটা শিল্পকে এক-একজন এক-একভাবে বুঝবেন। তার কাছে কি আমার কাজ কোনও অর্থ নিয়ে পৌঁছল আদৌ? এটুকুই পরীক্ষা। বাকিটার জন্য রসিকরা তো আছেনই!

তাহলে কি দুর্গাপুজোর মণ্ডপ সাধারণ মানুষের সামগ্রিক শিল্পচেতনাকে একভাবে ঘষে-মেজে, গড়ে-পিটে নিচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? এক অর্থে কি এটা শিল্পের লড়ে নেওয়ার জমি?

হ্যাঁ। তা বলতে পারো। লড়ে নেওয়ার জমি তো বটেই! দুর্গাপুজোর মণ্ডপ দেখতে-দেখতে সাধারণ মানুষের এক জাতের বোধ তো তৈরি হচ্ছেই। যাঁরা হয়তো সেভাবে শিল্পচর্চা করেন না, তাঁরাও দেখি নানা কিছু চিনে-বুঝে নিতে পারেন। এটা কম কথা নয়। পাবলিক আর্টের একটা চরিত্র হিসেবে এটাকে ধরলে খুব ভুল হয়তো হবে না।

আপনার শিল্পভাবনাকে মণ্ডপের বাইরে অন্যত্র নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেনি বা করে না? না কি এটাই আপনার একমাত্র প্র্যাকটিসের জায়গা?

মূল প্র্যাকটিসের জায়গা তো এটাই। তবে অন্য কোথাও থেকে ডাক আসলে ভেবে দেখব। কিন্তু দুর্গাপুজোকে বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ একুশ বছরের অভ্যাস, ভাললাগা, যাপন। এটা ছাড়তে পারব না।

দুর্গাপুজোর মণ্ডপকে কি সম্পূর্ণরূপে কোনও আর্ট গ্যালারিতে তুলে আনা সম্ভব?

না। তার আয়তনের জন্য, তার পরিধির কারণেই সম্ভব না। কারণ এই ক্যানভাসটা কোনও একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমে বাঁধা নেই। তার অনেকগুলো স্তর। এত জায়গা তোমাকে কে দেবে!

শেষ প্রশ্ন। অনির্বাণ স্বেচ্ছায় ‘প্যান্ডেলওয়ালা’ হয়েছিলেন। কিন্তু আজ এত সাফল্যের পর শিল্পী তকমাটা গায়ে পরতে কি তার সত্যিই কোনও আপত্তি বা অস্বস্তি থাকবে?

চারপাশে কে আমাকে শিল্পী বলছেন বা বলছেন না, তা নিয়ে আমি আর খুব একটা মাথা ঘামাই না। আমার মন কী বলছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, শিল্প বিষয়টা অনেক বড়। সাফল্য আসবে-যাবে, সাফল্যের সংজ্ঞাও বদলাবে। তা দিয়ে আমার শিল্পী হওয়া বা না হওয়ার বিচার হবে না। আমি প্যান্ডেল ভালবেসে বানাই। নিজের বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছি। ‘সুন্দরী’ বলে ডাকি মাকে। তাঁকে নিজের নিকটতম মনে হয়। মনে হয়, যা হচ্ছে সুন্দরীই করিয়ে নিচ্ছেন। আমার কাজের মধ্যে এই বিশ্বাসটা বাঁধা পড়ে আছে। বাকিটা তো শিখতে-শিখতে যাওয়া। আমি এখনও মনে করি, বাকি জীবনটা পুরোপুরি শিল্পচর্চার মধ্যে কাটিয়ে দিলে হয়তো আরেকটু বেশি শিখতে পারব। শিল্পী তকমাটা নাহয় সময়ের হাতে ছেড়ে রাখা থাক।

ছবি সৌজন্য: অনিতেশ চক্রবর্তী