ছেলেবেলায় সোভিয়েত দেশ এবং ট্রেড ইউনিয়নিস্ট বাপের দৌলতে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মার্কিন পরমাণু বোমা সাধারণ গরিব মানুষকে মারার কাজে ব্যবহৃত হলেও, সোভিয়েত এবং মুক্ত পৃথিবীর অ্যাটম বোম বেছে বেছে প্রতিক্রিয়াশীল এবং মজুতদার, জমিদার, দালাল, রুনু গুহনিয়োগী টাইপের ঘাতক-খুনি ফ্যাশিস্ট পুলিশ এবং জোতদারদের মারবে। অর্থাৎ, রুশ পরমাণু বোমা ফাটলে কারখানার গেটে গলার রক্ত তুলে পিট সিগারের গান গেয়ে চলা, পিকেটিং চলাকালীন পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, বা ভৃগু, গগন, অনসূয়া টাইপের নাট্যকর্মীদের কোনও ভয় নেই— অপু-দূর্গার রেলগাড়ি দেখতে ছুটে বেড়োনো কাশফুলে ঢাকা প্রান্তরটিও একইরকম থেকে যাবে বরাবরের মতো। পাশাপাশি এই বিশ্বাসেও স্থির থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, অশিক্ষিত প্রতিক্রিয়াশীলরা দেবব্রত বিশ্বাস, সলীল চৌধুরী, এবং আইপিটিএর সাংস্কৃতিক শক্তির সামনে বেশিক্ষণ বুক ফুলিয়ে লড়তে পারবে না এবং সোমেন-প্রিয়-সুব্রতর মতো তোলাবাজদের লজ্জায় মাথা একদিন নত হয়ে যাবেই। ফলে নকশালরা বাংলার মাটিতে পেটো আমদানি করামাত্র একদল বামপন্থী সেসব বানানো এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু টিপ করে ছোড়ায় এক্সপার্ট হয়ে উঠলেও, ওই শিক্ষা কাজে লাগাতে আরও বছর-পনেরো অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

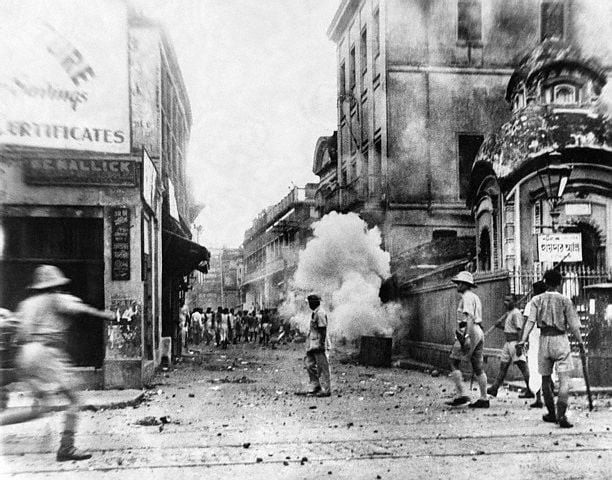

’৭৪-’৭৫ সাল নাগাদ উত্তরবঙ্গে আমাদের বাড়ির খানিক তফাতে গয়েরকাটা নামক ছোটো জনপদে স্থানীয় স্কুলের মাস্টারমশাইরা একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেন— সে-সময় শিক্ষকরা বামপন্থী হতেন এবং কংগ্রেসিরা বাকি রিফর্যাফ, অর্থাৎ, টাটা-বিড়লা-সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইত্যাদি হত। যাই হোক, কুড়ি-বাইশ জনের জনজোয়ার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাজার-লাগোয়া চৌমাথায় পৌঁছলে ধুতি-পাঞ্জাবি, লালপাড় সাদা শাড়ি-পরিহিত কাকিমা, জেঠিমা, মামা, কাকাদের লক্ষ করে কয়েকটি বোমা ছোড়া হয়। কংগ্রেসের গুন্ডারা মুলত ছুরি, তরোয়াল বা লাঠি ব্যবহার করত। একবার এরকমই কোনও একটি মিছিলের গতি রুদ্ধ করে ওরা বাধা দিতে এলে তেলিপাড়ায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসা মেটালবক্সের প্রলয়বাবু শার্ট খুলে, ধুতি-মালকোচা মেরে রাস্তার মাঝখানেই কংগ্রেসের সাধু দস্তিদারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানান— ‘আমারে হারাইতে পারলে হগলতান একলগে বাসায় ফিরা যামু, কথা দিলাম।’ সাধু নিমেষে চিৎপাৎ হলে পরপর আরও দশ-বারোজনকে প্রলয়বাবু ‘ন্যাক্সট্’ বলে এবং শেষের দিকে প্রায় হিঁচড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনে হেলায় ধরাশায়ী করেন, এবং নিজের চাদর দিয়ে প্রত্যেকের গায়ের ধুলো ঝেড়ে টেকনিক্যাল ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিয়ে দেন। শেষের কয়েকজনকে ‘এই দেখো তোমায় ডিগবাজি খাওয়াচ্ছি’, ‘এইবার তোমায় আছাড় মারব’ বলে বিছিয়ে দেওয়ায় দলমত-নির্বিশেষে সকলেই ওস্তাদটির পায়ের ধুলো নিয়েছিল— ‘কুস্তিগির সর্বত্র পূজ্যতে।’ দু-পক্ষই মেনে নিয়েছিল যে, কলকাতার জলহাওয়ায় এতকাল বসবাসের পরও প্রলয়বাবুর শারীরিক ক্ষমতা কিছুমাত্র টসকায়নি, এবং কংগ্রেসের কর্মীরা গায়ের ধুলো ঝেড়ে হাত-টাত মিলিয়ে পরাজয় স্বীকার-পশ্চাৎ চায়ের নেমন্তন্ন সেরে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরে যায়। এইরকম রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ‘ভদ্রলোক’ বাঙালিরা একরকম অভ্যস্তই ছিল। ফলে এলাকায় প্রথম পেটো চার্জের পর তারা সিপিএমের কর্মীদের চেয়েও অনেক বেশি বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং যে যেদিকে পারে পালায়। এর কারণ সকলেই সকলের পরিচিত, দু’দলেরই গায়ে-গায়ে বাস, অনেক সময় উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় ওঠা বা গরুর দড়ি ধরে গোয়ালে ফেরার সময় ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরিচয়টি না ভুললে বেঁচে থাকা, অসময়ে পোয়ালের বন্দোবস্ত দেখা মুশকিল।

আরও পড়ুন: অগ্নিযুগে কীভাবে বোমা হয়ে উঠল বিপ্লবের হাতিয়ার?

লিখছেন জয়ন্ত সেনগুপ্ত...

সন্ধ্যের পর জোর তক্কাতক্কি বাঁধে শ্রেণিশত্রুদের এই জঘন্য, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে সিপিএম-ও দু-চারপিস পেটো ঝাড়লে তা নভেম্বর বিপ্লবের বীর শহিদদের প্রদর্শিত পথে জনগণতান্ত্রিক পালাবদলের লক্ষে নিয়োজিত কমরেডদের আত্মিক অবনতির পথ প্রশস্ত করবে কি না, বা ওইরকম একাধিক জটিল তাত্ত্বিক বিষয়ে— যার আগামাথা সম্বন্ধে কারওরই বিশেষ ধারণা ছিল না। তবে স্কুলের হেডস্যর ‘‘সবক’টার কান ছিঁড়ে নেওয়ার’’ পক্ষে একটানা সওয়াল চালালেও বাকিরা অদ্ভুত কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল প্রস্তাবটিকে বর্জন-বাবদ— ‘আফনে বসেন স্যর, উত্তেজ়িত হইয়েন না, অহনও কান ছিড়া নেওয়ার সময় হয় নাই, বিফলবের ফর যত খুশি ছিড়েন, অহন ঠান্ডা হইয়া বয়েন।’ সেদিন সন্ধ্যায় পার্টি থেকে কখনও কোনওভাবেই পেটোবাজিকে সমর্থন না জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নন ভায়োলেন্সই একমাত্র মুক্তির পথ, এমনটা ভেবে নয়। পেটো কংগ্রেসের কালচার, তা আমাদের বিপ্লবে নিয়োজিত জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ঠিক যেমন কলারওলা পাঞ্জাবি, সাদা চটি, গলায় সোনার চেইন, বা নাকের ডগায় প্রজাপতি গগলস চড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে হাই হিল পায়ে গ্যাটম্যাট করে রাস্তা দিয়ে হাঁটা আমাদের বাড়ির মেয়েদের পক্ষে ভাবাও অসম্ভব ছিল। সেদিন সান্ধ্যকালীন মিটিং-এ প্রচুর মহিলা উপস্থিত ছিলেন বলেই পেটোবাজিকে পার্টির ভবিষ্যৎ কার্যাবলি থেকে ছাঁটা হয়েছিল, তেমনটাও নয়। পার্টি মেম্বার দিদিমণিদের হাতের চড় খেয়েছে এমন অনেকেরই আমার বক্তব্যের সমর্থনে অনেক কিছু বলার আছে জানি, সেসব ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত গুরুত্ব-সহকারে লিপিবদ্ধ হবে। তবে পেটোবাজি সমর্থন করলে ‘পেটোবাজদেরও’ যে দলে সসম্মানে ঠাঁই দিতে হবে, সেটা সকলে বেশ বুঝেছিল।

আমাদের ছেলেবেলায় অন্তত পাড়ার সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং পড়াশোনায় এগিয়ে থাকারাই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিত। দলের প্রয়োজন দেখা দিলে, তাদের মধ্যে থেকেই পেটোবাজ তৈরি করতে হবে— এটা বেশ কিছুদিন পার্টি নেতৃত্বর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি আমাদের পার্টিতে সেসময় তাগড়া জোয়ানও ছিল অনেক, এবং প্যাঁকাটির মতো জয়ন্তদা কোনও এক ১৫ অগাস্ট ‘ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা হইতাসে’ বলে বাখারি হাতে তেড়ে গেলে চৌপাত্তির মোড়ে কংগ্রেসের বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে বক্তা-সহ দু-চারজন চেয়ার-টেবিল টপকে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েও গেছিল। মাসিমাদের আর্সেনাল থেকে দা, কাটারি, হেঁসো, মজবুত তেল চুকচুকে লাঠি বেরত হামেশাই, এবং মদেশিয়াদের সঙ্গে ‘বাঙালি’ পার্টি-কর্মীরাও যে সেসব পাল্লা দিয়ে ব্যবহারে দড় ছিল, একেবারে সমানে-সমানে, সে-বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বামপন্থীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেও ছুঁতমার্গ ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনে সে শিক্ষা তারা পেয়েছে হাতে-কলমে, উত্তরবঙ্গে তো বটেই। অতএব, পেটো বিষয়টি ক্ষুর, রেপ, মদ, বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের লম্বা নখ লাল রঙে রাঙানো, কান-ঢাকা বচ্চন-কাটিং চুল বা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার মতোই সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠার চিহ্ন, যার পুরোটাই স্নবারির না হলেও, ‘ছোটলোকদের’ সঙ্গে তফাত বোঝানোর উপায় হিসেবে গ্রাহ্য ছিল। এই প্রেক্ষাপট ছাড়া পেটোর ইতিহাসটি বোঝা সম্ভব নয়।

পাড়াতুতো স্নবারি অন্যরকমও হত শুনেছি। বেশ কিছুকাল আগে কোনও এক বসন্তের নরম রোদে পিঠ দিয়ে গাজীপুকুরের পারে রাস্তার ধারে বসে ব্রিজির ছেলেরা বোমা বাঁধছিল। তাদের সমস্তরকম প্রচেষ্টা সত্তেও পুকুরে বোমা চার্জ করলে জল পাঁচ-ছ’হাতের বেশি উঠছিল না। ব্যপারটা এলাকার সম্মান নিয়ে টানাটানির পর্যায়ে পৌঁছলে জনৈক ব্যক্তিকে মাছ ধরার ছিপ হাতে পাশ দিয়ে যেতে দেখা যায়। উনি সমস্যাটি মন দিয়ে শুনে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য-সহকারে, মাটিতে রাখা লাল-সাদা মশলার দিকে একরকম না তাকিয়েই আলগোছে ছিপের ডগা দিয়ে আনুপাতিক ভাগটি সেরে ফের আপনমনে যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে চলে যান। ছেলেরা সেই মাপ অনুযায়ী পেটো বেঁধে চার্জ করতেই জল বিশ ফুট লাফিয়ে উঠল। এসব কিংবদন্তি। পুরোটাই ‘শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি’ গানের আবহে বুঝতে হবে। বছরে দেড় কোটি লোক না খেতে পেয়ে মরে, বাচ্চারা স্কুলে যায় না, মহিলারা একটানা ধর্ষিত হয়, কারখানা লকআউটই থাকে বরাবর ইত্যাদি, ছয়-সাতের দশকের স্থায়ী রাজনৈতিক প্রশ্নের তলায় ফল্গুনদীর ন্যায় বহমান চিরায়ত বাংলাদেশ নামক ধাপ্পাবাজি কাদের আবিষ্কার বলতে পারব না— তবে ওই ভাবালুথালুতার পাঁচন না গিললে পেটোবাজি এবং কংগ্রেসের সন্ত্রাসের সংস্কৃতিকে হালকা মশকরার চালে গ্রহণের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। বামপন্থীরা এদিক-সেদিক দু-একটা পেটো ছোড়েনি বললে মহাপাতকী হওয়ার আশঙ্কা, তবে আগেও যেমন বলেছি, এটি তাদের রাজনৈতিক অস্ত্র কখনওই ছিল না।

গোটা ছবিটা বদলে গেল ’৯০-এর কর্পোরেশন ইলেকশনে। জেলা থেকে নির্দেশ এসেছিল সবক’টা সিট দখল করতে হবে। সিপিএম ওই একবারই বোমাবাজি করে গাম্বাটের মতো, কোনওরকম বুদ্ধি না খাটিয়ে এবং তার ফলে গোটা কলকাতা শহর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। মূলত কংগ্রেসের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত ওয়ার্ডগুলোয় পেটোবাজি চলে পরিকল্পিতভাবে— ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৫২, ৫৪, ৬০, ৬১, ৬৪-সহ অন্যান্য বেশ কিছু ওয়ার্ডে লোকে বাড়ি থেকে বেরনোর কথা কল্পনাও করতে পারেনি সেবার, কলকাতার ভোট বেলা এগারোটার মধ্যে শেষ। শেয়ালদায় প্রথমবার সিপিএমের ক্যান্ডিডেট বাপি চ্যাটার্জি (এলসিএস ছিল) জেতে বিভাস এবং টুকাই আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ায়। শেয়ালদায় বিভাস বর্মণের নেতৃত্বে পেটো বাঁধত মুন্না পান্ডে, বুবুল, কৌশিক, অপু-সহ বিভিন্ন পদের পার্টি মেম্বার এবং সমাজবিরোধীরা। ’৯৬ সালেও একই কারবার হল বিধানসভা নির্বাচনে। সুলতান আহমেদ ঝামেলার ইঙ্গিত পেয়ে সারাদিন নড়েননি ইসলামিয়া স্কুল চত্বর ছেড়ে, ফলে বেচারা চড় খেয়ে গেলেন বুবুলের হাতে। বুবুলরা ওই অঞ্চলটুকুতে চড়-থাপ্পড়ে কাজ সেরে বাকিটা তাণ্ডব করে বেড়াল।

মুশকিল হচ্ছে, সিপিএমের যাদের নাম করলাম, তাঁরা প্রত্যেকে যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়, তখন আদর্শ ছাড়া কিছুই মাথায় ছিল না। পরে আস্তে আস্তে ওদের কথাবার্তা, চালচলন, সন্ধের পর মদের ঠেকে গিয়ে বসা, বন্ধুবান্ধবদের চেহারাচরিত্র, বই এবং সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা, মেয়ে এবং যৌনতা-বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি সবটাই কংগ্রেস বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতো হয়ে গেল— কেউ খেয়াল রাখেনি পরিবর্তনের সময়টা। রাখলে হয়তো বাধা দেওয়া যেত। যারা বদলায়নি শত প্রলোভন সত্ত্বেও, তারা কেবল নিজেরাই সৎ, অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধতার ধ্বজাধারী হয়ে থেকে গেছে— সেটুকু যে যথেষ্ট নয়, একজন সৎ পার্টিকর্মীকে যে চারপাশের সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হয়, একক রাজনৈতিক স্বচ্ছতাও যে কংগ্রেসেরই পরিকল্প, সেটা আটের দশকের শেষ এবং নয়ের দশকের গোড়ায় পার্টির প্রধান অ্যাজেন্ডা হওয়া উচিত ছিল।

তদ্দিনে অবশ্য বোমা বাঁধার, পেটো তৈরি এবং সেসব লোকালি সাপ্লাই দেওয়ার লোক পার্টিতে তৈরি হয়ে গেছে। তৃণমূল ছিল না, সবটাই সিপিএম, কংগ্রেসের লড়ালড়ি—ওপরে-ওপরে অন্তত। তিন চুড়ি, সাত চুড়ি মাপের বোমা তৈরি হত— যাকে লাল-সাদা বলা হয়, সেই মাপের, অর্থাৎ ৩:১ বা ৩:৭ মাপের পেটো। সঙ্গে লাহাচুড়, জাল কাঠি, বোমা পেরেক— নামটাই পেটো বাঁধায় কাজে লাগত বলে— সুতো এবং গানপাউডার, যার প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া তৈরি ছাড়া অন্য কোনও ফাংশন ছিল না। ধোঁয়া লাগত ভয় দেখানোর পেটো তৈরির জন্য। এতে পাবলিকের আহত হওয়ার কোনও চান্স ছিল না— স্প্লিন্টার ছাড়া পেটো বাঁধা হত গানপাউডার দিয়ে। ভয়ানক আওয়াজ আর ধোঁয়া দেখেই অজ্ঞান পাবলিক দৌড়ে ঘরে ঢুকে যেত। বাকিটা ছিল অ্যাকশনের পেটো, যার ভেতরকার স্প্লিন্টারের মালমশলা আসত লেদের কারখানা থেকে। অবশ্য ভয় দেখানোর পেটোতে একেবারে ইনজুরি হত না, তা নয়, তবে তা খুবই কম।

কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের তফাতটা ছিলো মাথায়। ওদের একটা সাইকিক কেসের নাম ছিল পাগলাজান— জাননগর রোডের মস্তান ছিল লোকটা। রাতে ফুটপাথে শুয়ে থাকা গরিবদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে খুন করে দিত, রাস্তার কুকুরদের তরোয়াল দিয়ে কুচিকুচি করে কাটত, এমনিই, কোনও কারণ ছাড়া। এলাকার গরিবদের ওপর খুব অত্যাচার চালিয়েছে লোকটা, পরে ওকে কেলো আর ভোলা খুন করে দেয়— দু’জনে আগে কংগ্রেস করত, পরে সিপিএমে যোগ দেয়। পেটোবাজি, কেলো-ভোলাদের মতো এলিমেন্ট একসঙ্গে পার্টিতে ঢুকতে শুরু করে। মধ্য এবং উত্তর কলকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে না-হলে এঁটে ওঠা যেত না। গাইদারের ‘চুক আর গেক’ বা ‘ইশকুল’ পড়া কমরেডদের পৎআ বাবু বিশ্বাস এবং বুড়ো বিশ্বাসদের সামলানো সম্ভব হত না কখনওই। কংগ্রেসের এই দুই মস্তানের অফিস— কংগ্রেস কার্যালয়— ছিল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের উল্টোদিকে, সেখানেই বোমা মজুত করত ওরা। সঙ্গে ছিল ঝন্টু, যে পরবর্তীকালে ওখানকার প্রথম রোলের দোকান দিয়ে ‘ঝন্টুর রোল’ নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। প্রচণ্ড বোমাবাজি করত এরা। ওই অঞ্চলে সিপিএমের নামকরা বোমা-বাঁধনেওলা ছিলো বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র অপূর্ব সাহা এবং তার যেসব সাগরেদদের নামে এলাকা কাঁপত, তারা ছিল বুবুল (রূপ ঘোষ), বিষ্ণু এবং নুনুয়া। নুনুয়া সমাজবিরোধী হলেও, বাকি দু’জন পার্টি মেম্বার। দলে সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ নেতাদের নির্দেশ মেনেই হয়েছিল। পুলিশ এদের চিনত। ’৯৬ সালে বুবুল এবং বিষ্ণুর বাড়ি রেইড হয়। বিষ্ণুর বাড়ি সম্পর্কে আমি শিওর না হলেও, বুবুলের বাড়িতে যখন পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে, তখন ও পার্টি অফিসে বসে। ওর পকেটে একটা ক্লাসিকের প্যাকেটে তৈরি পেটো, তিনদিকে লোহার পাত, ভেতরে মশলা এবং প্লাস্টার মেরে রেডি করা। পুলিশ ওদের বাড়ির সবক’টা ঘরে সার্চ করেছিল— শুধু যে ঘরে বোমা এবং প্রচুর পরিমাণে মশলা রাখা ছিলো, সে ঘরটাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে যায়। পুলিশ বলতে গদাইদা আর ওসি শশাঙ্ককে নিশ্চয়ই এলাকার মানুষজনের এখনও মনে আছে। ঠিক যেমন সালে-কেও মনে থাকার কথা, কারণ অফিসারটা সব পার্টির ক্রিমিনালদের কারও পরোয়া না করে তুলত এবং কর্তাদের কথা না শোনার ফলে দ্রুত বদলি হয়ে যেত, টিকতে পারত না কোনও থানায়।

বেশ কিছুকাল আগে কোনও এক বসন্তের নরম রোদে পিঠ দিয়ে গাজীপুকুরের পারে রাস্তার ধারে বসে ব্রিজির ছেলেরা বোমা বাঁধছিল। তাদের সমস্তরকম প্রচেষ্টা সত্তেও পুকুরে বোমা চার্জ করলে জল পাঁচ-ছ’হাতের বেশি উঠছিল না। ব্যপারটা এলাকার সম্মান নিয়ে টানাটানির পর্যায়ে পৌঁছলে জনৈক ব্যক্তিকে মাছ ধরার ছিপ হাতে পাশ দিয়ে যেতে দেখা যায়। উনি সমস্যাটি মন দিয়ে শুনে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য-সহকারে, মাটিতে রাখা লাল-সাদা মশলার দিকে একরকম না তাকিয়েই আলগোছে ছিপের ডগা দিয়ে আনুপাতিক ভাগটি সেরে ফের আপনমনে যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে চলে যান। ছেলেরা সেই মাপ অনুযায়ী পেটো বেঁধে চার্জ করতেই জল বিশ ফুট লাফিয়ে উঠল।

বোমাবাজির পক্ষে ছিলেন পার্টির নামকরা নেতারা। তারা চোখ বুজে পাস করিয়ে দিতেন পেটোবাজির যাবতীয় পরিকল্পনা। ইলেকশনের মিসলেনিয়াস খাত থেকে আসত টাকা। একসময় সল্টলেক স্টেডিয়ামের তলার ঘরগুলোয় পেটো বানানো হত। বুল্টু, পিনাকী, সুজিতরা বোমা বাঁধত একটানা। ভিসিআর চালিয়ে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা থাকত। বিরিয়ানি, চাপ, ফিল্টার উইলসের প্যাকেট আসত দেদার, এবং আরেক অধুনা নেতা, সে-ও বাকিদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির দায়িত্বে থাকত। পুরোটাই আর-এক নেতার নির্দেশ এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত কোনওরকম দুর্ঘটনা ছাড়া।

পার্টির শরীরে পচন ধরেছিল আমাদের চোখের সামনেই। পেটো তার একটা বিশেষ ধরনের ভাইরাস। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই, তারাই এক দাপুটে নেতার কাঁকুড়গাছির বাড়িতে মেহফিল বসাত। কিছু পচে যাওয়া নরকের কীট নেতারা যাদের সঙ্গে মদ খেত, তারা কতদিন মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে পারে, সে নিয়ে বাজি ধরার লোক পার্টির ভেতরেই পাওয়া দুষ্কর ছিল। বিভিন্ন পার্টির নেতাদের মদের ঠেক বসত হোটেল রাতদিনে। রতন পাল নামক এক বুলবুলির বাগানবাড়ি ছিল বিরাটিতে—আঞ্চলিক নেতাদের মদ, মাংস, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করার ঠিকানা ছিল সে-বাড়ি, এক নেতার নিত্য যাতায়াত ছিল সেথায়।

ফলে, উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায় দশ-বারোজনের মিছিলে সামনের সারিতে সুকান্তর ছবি হাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ইনকিলাব জিন্দাবাদ হেঁকে এগিয়ে চলা মাস্টারমশাইযের যুগ কখন যেন শেষ হয়ে গেল। এর ফলে প্রচুর সাধারণ বামপন্থীদের প্রাণে বাঁচানো গেল সন্দেহ নেই, তবে আন্দোলনের এবং আন্দোলনকারীদের চরিত্রগত বিবর্তনটি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের অনুকূল হয়েছিল, এমনটা খুব জোর গলায় বলা যাচ্ছে না— ইন রেট্রোস্পেক্ট হলেও যাচ্ছে না। সে-সময় আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল ভেজা বাঁধব না শুকনো। ভেজা বলতে পেটোর সুতলি চোবানো থাকত পেট্রোলের বালতিতে, আর সে দিয়ে কষে বাঁধা হত পেটো। এতে হাতেই ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা খানিকটা হলেও কম ছিল। শুকনো বাঁধত বুবুল, বিষ্ণুরা। ওতে একচুল এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই টানে। এক ওজনের টান জারি রাখতে হবে গোটা সময় জুড়ে, না-হলেই হাতে ফাটবে, এবং তাতে সবসময় প্রাণ না গেলেও হাত উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা টাকায় ষোলো আনা। খুব ছেলেবেলায় পাড়ার মোড়ে গোড়ার দোকানের উল্টোদিকের রকে বুলিকাকুকে দেখতাম বাঁ-হাতে রুমাল জড়িয়ে আড্ডা মারছে। মুখের একদিকে মাথার চুল নেমে এসেছে অনেকটা, মাথার খানিকটা বরাবর টুপিতে ঢাকা। সবটাই হাতে পেটো ফাটার চিহ্ন ঢাকার প্রচেষ্টা। রাতে বাকি বন্ধুরা বাড়ি ফিরে গেলে কাকু একাই মদ খেয়ে গালাগাল করত কাকে, কে জানে। আমি ছেলেমানুষ বলে বুঝতাম না, কাকুও মনে হয় বুঝত না বিপ্লব ইত্যাদির স্বপ্ন একটানে উধাও হয়ে গেল কীভাবে। পরদিন রাস্তায় একটা খালি শিসি গড়াগড়ি খেত, গোড়াকাকু সেটা সযত্নে তুলে রাখত কার কথা ভেবে, বলতে পারব না।

নয়ের দশকে পেটোবাজরা এলাকা ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মতো করে। নিজ়ামুদ্দিনের ছেলে মনজ়ার, ইলিয়ট রোড, রিপল স্ট্রিটের সুলতান আহমেদ আর ওর ভাই ইকবাল, তপসিয়ার ছেলে সোনা, তাঁতিবাগানের আওরঙ্গজ়েব–এর সঙ্গে বুবুলের খুব ভাল সম্পর্ক ছিলো, এবং একবার প্রচুর পরিমাণে বোমা থাকা সত্ত্বেও দান ছেড়ে দেওয়ায় বুবুলের পক্ষে এলাকা দখল করা সহজ হয়, ছিল কংগ্রেসের গুন্ডা। আমাদের পেটো কখনও পার্টি অফিসে রাখা হত না। ওদের পেটো রাখার ঠেক ছিল লিন্টন স্ট্রিটের আশু ঘোষের গ্যারেজ, তাঁতি বাগান পাম্পহাউজ়র ঘর, ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটে রতন পালের বাড়ি, কবরখানার মাটি খুঁড়ে বেশ করে পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে পরপর সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং বুড়ো বিশ্বাসের পার্টি কার্যালয় ছাড়াও রঞ্জিত ভটচাজের অফিস। বুবুলের বাড়িতে যেবার রেইড হয়, সেবার সুলতান আহমেদকে টিপ দিয়েছিলো বেনেপুকুরের সিপিএমের-ই ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি গৌতম সাহা।

ভাঙন ধরছিল পার্টির অন্দরে। যাদের একে-অপরের জন্য আত্মত্যাগের গল্প একদিন পার্টির মূল ভিত্তি ছিল, তারা চুপচাপ কমরেডদের পিঠে ছুরি মারছিল নব্বইয়ের দিনগুলোয়— যেসময় বাবরি মসজিদ ভাঙা হচ্ছে, জাতপাতের নামে দেশ বিভক্ত, উদার অর্থনীতির নামে কোটি কোটি মানুষ রোজগার হাড়িয়ে অন্নাভাবে পোকামাকড়ের মতো মারা যাচ্ছে প্রতিদিন। যে লোকগুলো একসময় একসঙ্গে বোমা বেঁধেছে, তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ আর নেই। বোমা বাঁধিয়ে কমরেড তৈরি করা যায় না। তা প্রোমোটিং-এর বরাত পাওয়া, দু’পেগ মদ কম-বেশি বা এলাকার তোলা আদায়, হিসসার ভাগ-বাঁটোয়ারার চাপে হাওয়া হয়ে যায় নিমেষে, তেমনটাই হয়েছে ২০১১-য়, বা তারও আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কমরেড তৈরির জন্য যে প্রস্তুতি, তা কবে বন্ধ হয়ে গেল, পার্টি নেতৃত্বের নিশ্চয়ই তা মনে থাকবে। শুধু ডেডিকেশন শব্দটা তো কংগ্রেসও ব্যবহার করেছে বেএক্তিয়ার— বিজলি রোডের কাল্লু সঞ্জয়কে অনেকেরই মনে থাকার কথা। সুলতান আহমেদের নামে মস্তানি, বোমাবাজি করে বেড়াত। ডেডিকেশন কম?

বিমানবাবু বোমাবাজির বিপক্ষে ছিলেন বরাবর, একেবারেই পছন্দ করতেন না এসব। পাশাপাশি কংগ্রেসের অনিল বড়ুয়ার মতো সৎ নেতারাও পেটোবাজির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, তবে রঞ্জিত ভটচাজ— বেনেপুকুর থানার পাশে অফিস এবং বোমার ঠেক ছিল— এবং অপু, অপুর্ব আর টুবলু টাইপের চামচেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ওঁর প্রতিবাদ ইত্যাদিকে কেউ পাত্তা দেয়নি কখনও। সিপিএমের তৎকালীন মধ্যপূর্ব জোনালের সেক্রেটারি তুষার পুরকায়স্থও ছিলেন এই মাপের সিপিএম নেতা— ওঁর নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাতা নত হয় না এমন লোক কম। উনিও পেটোবাজির বিরুদ্ধে ছিলেন। একবার ইলেকশনের আগে পার্টি অফিসে এক ট্রাঙ্ক ভর্তি পেটো এনে রাখা হয়। তুষারবাবু সাধারণ শার্ট-প্যান্ট পরা মধ্যবয়ষ্ক মানুষ, সারাদিন খাটাখাটনির পর কোত্থেকে যেন এসে ওই ট্রাঙ্কের ওপরেই বসে পড়তে গেলেন। সবাই হাঁ, হাঁ করে উঠল, করেন কী, করেন কী। উনি অবাক। তখন সকলে মিলে ওঁকে বোঝাল, ওতে বসতে নেই, ওটি ভর্তি পেটো, ফাটলে সকলে একসঙ্গে সোজা ওপরে। উনি তো শুনে মহা খাপ্পা, ‘এইগুলি তোমরা কী করো, এইসব আমি একেবারেই সাপোর্ট করতে পারুম না।’

তুষারবাবুর কথা শোনার লোক কি এখনও আছে পার্টিতে? না কি সবটাই পেটোর জোরের ওপর নির্ভরশীল? জোর যার মুলুক তার, একথা এখন যারা বলে, তারা এও বলেছিল, ২০১১-র নির্বাচনে সিপিএম চাইলে তৃণমূলকে উড়িয়ে দিতে পারত, সেবারও এগারোটার মধ্যে ভোট শেষ করে দেওয়া কোনও ব্যপার ছিল না পার্টি মেশিনারির পক্ষে। সিপিএম তা করেনি, নির্ভর করেছিল সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধির ওপর। বিধানসভায় ভাঙচুর, ন্যানো কারখানা ফিরিয়ে দেওয়া, একটানা সন্ত্রাস দেখে মানুষই তৃণমুলকে বর্জন করবে— এমনটাই ভেবেছিল সিপিএম নেতৃত্ব। মুশকিল হল, রাজনৈতিক বিশ্বাসের ওই মতাদর্শগত ভিত্তি বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে গেছে এই খবর বুদ্ধবাবু বা গৌতম দেবের কাছে ছিল না। ছাত্র পরিষদের ছোড়া বোমায় শেয়ালদা ফ্লাইওভারে যেদিন মধুমিতার মৃত্যু হয়, সেদিন বাঙালি ঘরে ঢুকে গেছিল। তারা মনে করেছিল, সন্ত্রাসই শেষ কথা বলে। সিপিএম-ও এসএফআইয়ের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে মুন্না, বুবুল, কৌশিক, অপুদের কাজে লাগিয়ে বোমাবাজির জবাব বোমাবাজি মারফতই দিয়েছিল, ছাত্র পরিষদের দেবু বা সজল ঘোষকে ঠেকাতে ’৮৬-‘৮৭ থেকে ’৯৩ অবধি। মার্ক্স আর লেনিনের জীবনী একদিকে, আর বোমাবাজি আর-একদিকে, এতটা ফারাক হয়তো পার্টি ইচ্ছে করে পরিকল্পনা-মাফিক তৈরি করেনি, তবে যেখানে ফারাকটুকু ক্রমশ বাড়ছিল, সেখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থাতির মোকাবিলাও যে হয়েছিল, আর সব ফেলে— তাও বলার উপায় নেই।

পেটো কি আর আছে? না কি সবটাই এখন পিস্তল-বন্দুক খেয়ে দিয়েছে, কে জানে। একসময় কিছু লোক বেশ খানিকটা উপার্জন করে নিয়েছে এই কারবারে নেমে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বদল ঘটেছে যেরকম, তাতে কেউ-ই আর কারও দিকে তাক করে পেটো চার্জ করতে পারছে না নিশ্চিত হয়ে— কাল হয়তো প্রতিপক্ষের সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগাভাগি করে নিতে হয়। তাছাড়া এখন পুলিশ, প্যারামিলিটারি এবং ইভিএম মেশিনে প্রযুক্তিগত গোলমাল ঘটিয়ে অনেক সহজে ভোটের ফল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আসলে তো সবটাই কয়েকজনের ক্ষমতা দখলের খেলা, তাই না?