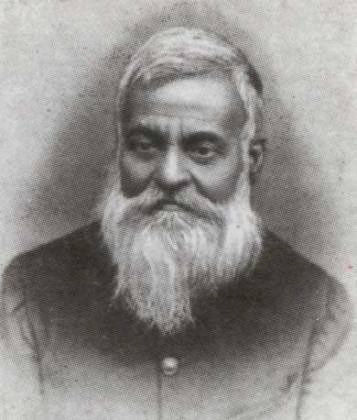

শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানেই আমাদের সময় থেকে ত্রৈলোক্যনাথ ১৭৮ (২২ জুলাই, ১৮৪৭-৩ নভেম্বর ১৯১৯) বছর দূরে। সম্পূর্ণতই ইতিহাস হয়ে গেছেন তিনি, আমাদের পরিচিত জানাবোঝার বাইরে দূরতর এক সময়ে তাঁর চলাফেরা। আজকের এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথকে ফিরিয়ে আনতে গেলে জবাবদিহির দরকার পড়ে। ‘কঙ্কাবতী’— এই একটিমাত্র রচনাকে ধরে আমরা ত্রৈলোক্যনাথকে মনে রেখেছি। দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসধর্মী আলোচনায় তিনি মূলত ‘কঙ্কাবতী’-র লেখক, কোথাও-কোথাও আরও দু’-একটি রচনার উল্লেখ থাকে। আলোচনার ভরকেন্দ্রও প্রায়শই একই রীতির— ত্রৈলোক্যনাথের শৈলী বা ভাষা নির্দোষ, কালিমা নেই তাতে, বিষয়বস্তু রচনার ক্ষেত্রে অদ্ভুত রচনার উদ্ভাবক— তাঁর আগে কেউ-ই এই জাতের লেখা লেখেননি, পরেও কেউ নেই, তিনি সম্পূর্ণতই একক। আমরা এ-কথা জানি, ‘কঙ্কাবতী’-র শ্রেষ্ঠ পাঠক রবীন্দ্রনাথ। ‘সাধনা’ (ফাল্গুন ১২৯৯) পত্রিকায় বইটির বিশেষত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। পরবর্তীকালের আলোচকরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে যে-সমস্ত ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় সেই বিশেষত্ব নজর করেন না, বরং এই আলোচনাকেই মানদণ্ড ধরে নিয়ে সামান্য হেরফের করে কথা বলেন। এর ফলে, আর যাই হোক, ‘কঙ্কাবতী’ আজ পর্যন্ত বেঁচে গেলেও ত্রৈলোক্যনাথ প্রায়-বিস্মরণে চলে যান; তাই এই নিবন্ধে তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যচর্চার জীবন সম্পর্কে সম্যক কিছু বুঝে নেওয়া যায় না।

৭২ বছর বেঁচে ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যদিও তখন অসুস্থ ও ক্লান্ত, কাজে কোনও কমতি ছিল না। যদি কোনওদিন তাঁর সম্পূর্ণ কাজের হদিশ মেলে, আর সেই কাজের যদি কোনও সটীক তুলনামূলক পঞ্জি সম্ভব হয়, তাহলে দেখতে পাব তাঁর কাজের বহর ও বৈচিত্র্য কী প্রশস্ত; আজও যা বিস্ময়ের। শুধুমাত্র একটি কারণেই যে প্রতিটি কাজে তিনি কী অনুপুঙ্খ সন্ধানী-মন, জীবনযাপনের কোনও কিছুই বুঝি তাঁর কাছে অনাগ্রহের নয়।

এই মুহূর্তে ত্রৈলোক্যনাথের রচনার কোনও ভাল সংগ্রহ নেই, ইংরেজিতে লেখাগুলি দুষ্প্রাপ্য। যদিও বিদেশে তাঁর ইংরেজি লেখার স্ক্যান্ড কপি বাজারে আবার দেখতে পাওয়ে যাচ্ছে। ২০০৮ সালে ন্যাশনাল মিউজিয়ম অফ অস্ট্রেলিয়ার জার্নাল Recollections-এ চেরি ম্যাচেইচ Botanical Fortunes: T N Mukherji internationals exhibition, and trade between India and Australia শীর্ষক লেখায় মিউজিয়ম ভিক্টোরিয়ায় সংরক্ষিত ত্রৈলোক্যনাথের ‘economic botany products’ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতক নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিষয়বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানের কারণেই ত্রৈলোক্যনাথ আবার আলোচিত হতে পারেন। আলোচিত হতে পারে— তাঁর দেখার চোখ, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, সংগৃহীত উপকরণের মধ্য দিয়ে কীভাবে তিনি এক অস্তিত্বময় দেশের সন্ধান পান। একটা কথা মনে রাখতে চাই, এই সমগ্র কাজটি তিনি দেশে থেকেই করেছিলেন।

এখনকার উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ১৮৪৭ সালের ২২ জুলাই। এই একই বছরে মীর মশাররফ হোসেন, নবীনচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী-র জন্ম। এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বজদের মধ্যে কেউ তুলনায় নীচ-কুলোদ্ভব পূর্ববঙ্গীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত হলে ‘পতিত’ হয়ে যান। অপর আরও দু’টি ব্রাহ্মণ পরিবার, যথাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় কুলের, তাদেরও একই অবস্থা হয়। তিনটি ‘পতিত’ ব্রাহ্মণ পরিবার ঠিক করেন যে, পরিবারের বিবাহযোগ্য বা বিবাহযোগ্যাদের এই তিন পরিবারের মধ্যে বিবাহ হবে; নিতান্ত আবশ্যক না হলে এই বংশের কোনও পুত্রসন্তান একটির বেশি বিবাহ করবে না; বিবাহে কোনও পণ-দানসামগ্রী বা অর্থ বিনিময়ের সম্পর্ক থাকবে না। কন্যা সম্প্রদান হবে একজোড়া কাপড় ও একটাকা দক্ষিণা দিয়ে।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গভাষার লেখক’ বইটিতে ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গে জানা যায়। মুখোপাধ্যায় পরিবার আর্থিক সংগতিসম্পন্ন ছিল না। ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেই শেষ হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে তখন গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় হয়ে যায়; কোনওক্রমে নিজেরা ছয় ভাই প্রাণে বেঁচে গেলেও বাবা-মা-ঠাকুমা মারা যান। সামান্য যে-জমি ছিল, তা-ও ১৮৬৪-র ঝড়ে সমূলে বিনষ্ট হয়। এরপরে পথে নামা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ১৮৬৫ নাগাদ বাড়িঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে যান। পালিয়ে যান একটিই উদ্দেশ্যে যে কোথাও কিছু একটা সংস্থান করতে পারলে বাড়ির লোকেদের বাঁচানো যাবে। সেই সময়ে, ১৮৬৫ নাগাদ, অসমে কুলি পাচারের সময়। আড়কাঠির হাতে পড়েন। সেই চাপরাশির রক্ষিতার সাহায্যে কুলি চালানের থেকে রক্ষা পেলেন। রাঁচি-মানভূম-বর্ধমান-রানিগঞ্জ-রামপুরহাট-সিউড়ি— নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান অর্থসংস্থানের তাগিদে। এই নিদারুণতার পথে তিনি ফার্সি শেখেন বর্ধমানের এক মৌলবির কাছে; কিছুদিন ইছাপুরের কোনও একটি ইস্কুলে অস্থায়ী শিক্ষকের চাকরি করেন। প্রায়-ভিক্ষাবৃত্তিও করেন। ১৮৬৬ সালে ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ হয়, অনাহার মহামারির প্রাদুর্ভাব। ত্রৈলোক্যনাথের নিজের কথায় জানি:

‘অস্থিচর্মসার, কৃষবর্ণ, শীর্ণকায় নর-নারী বালক-বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মরিতে লাগিল… বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,— তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিনযাপন করিরে লাগিলাম।… এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীগণের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারত ভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক, শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে।’

এই একমাত্র বোধ ত্রৈলোক্যনাথকে সারাটা জীবন ভাবিয়ে রাখে। পরবর্তী সময়ে তিনি যে-সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করেন, সেক্ষেত্রেও দয়া-সেবা-দেশধর্ম তাঁর অভিজ্ঞান। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিতি থাকায় ত্রৈলোক্যনাথ পাবনার সিরাজগঞ্জের সাজাদপুরের স্কুল মাস্টারির পদে যোগ দেন। পাবনায় থাকাকালীন তিনি দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন।

দেশ জানা, দেশ দেখার সঙ্গেই সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিচিত্র মানুষ। দীনদরিদ্র-ধনী যেমন, সেইরকমই অন্ত্যজ, চণ্ডাল। ত্রৈলোক্য জাতপাত-বর্ণবিরোধী ছিলেন। মনে করেছিলেন, এই বর্ণব্যবস্থায় দেশের কোনও উন্নতি সম্ভব নয়, বরং অসূয়াপ্রসূত মনোভাবের কারণে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন একই ভূখণ্ডে। জাতীয় ঐক্য বলতে তিনি বুঝতেন, জাতপাতবর্ণের অবসানে সকল মানুষের মিলন, যা তাদের কাজের মধ্যে, শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশিত। গ্লাসগোর কলোনিয়ান প্রদর্শনী উপলক্ষে এখনও পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটালগ তৈরি করেন, সেই বই আজ এই সময়-দূরত্বে খতিয়ে পড়লে দেখা যাবে, পেশা বা বৃত্তিগত কত মানুষ, তারা ভারতীয়, এই সৃজনীকলার সঙ্গে বংশপরম্পরায় জড়িত।

ত্রৈলোক্যনাথ ওড়িশায় পৌঁছন। পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর হন। এই সময়ে ওড়িশার কেওনঝড়ের বিদ্রোহ শুরু হয়। সেটা ১৮৬৭-’৬৮ সাল। ওড়িশা-পর্ব তাঁর জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে ১৮৬৯-এর শেষের দিকে ‘উৎকল শুভঙ্করী’ নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। পত্রিকাটি সম্বন্ধে অন্যত্র জানা যায় যে, নাম ছিল ‘উৎকল পত্রিকা’; ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’-য় এর সবিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু বিপত্তি ছিল অন্যত্র। ফকিরমোহন সেনাপতির ‘আত্মচরিত’-এ বাংলা ও ওড়িয়া ভাষা বিতর্কের একটা হদিশ পাওয়া যায়। যদিও ত্রৈলোক্যনাথের লক্ষ্য:

‘এই সময় আমি উৎকল ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লোক যত এক ততই ভাল, আমার এই উদ্দেশ্য।… বলা বাহুল্য, উৎকল ভাষা উঠাইতে কৃতকার্য হই নাই; লোকের কেবল বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলাম।’

কটকে থাকার সময়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সাধারণী’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের সঙ্গে পরিচিত হন। জীবনের মোড় ফেরে একদিন; কটকের কাছারিতে উইলিয়াম উইলসন হান্টারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। ১৮৭০-এর মে মাসে ত্রৈলোক্যনাথ কলকাতার ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে’ দপ্তরে ১২৫ টাকা মাইনেয় হান্টারের অন্যতম সহযোগী ও দপ্তরের ‘বড়বাবু’ পদে চাকরি শুরু করেন। ত্রৈলোক্যনাথের ‘Abstract of Services’ থেকে জানা যায়:

১৮৬৬-’৬৭: রানিগঞ্জের কাছে ওখড়ার স্কুলে সেকেন্ড-মাস্টার, পরে বীরভূমের দ্বারকা গভর্নমেন্ট এইডেড স্কুলের হেডমাস্টার।

১৮৬৮-’৭০: কটকে পুলিশ দপ্তরে সাব-ইন্সপেক্টর।

১৯৭০-’৭৫: স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্ট।

১৮৭৫-’৮১: উত্তর-পশ্চিম ভারত ও অযোধ্যায় কৃষি ও মন্ত্রকে।

১৮৮২-’৮৭: ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি মন্ত্রকে।

১৮৮৭-’৯৬: ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের Bengal Economic and Art Museam (a section)-এর দায়িত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর।

১৮৯৬-র ১১ মার্চ: স্বেচ্ছা অবসর নিলেন।

১৮৭০ থেকে ১৮৯৬ ত্রৈলোক্যনাথের চাকরিজীবন। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে এই সময়পর্ব নিয়ে কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া জরুরি।

সম্পূর্ণ বিদেশ-বিভুঁই ভারতবর্ষ, এখানে ভাষা আলাদা, অঞ্চলে অঞ্চলে তার ভিন্নতা আছে, পোশাক-খাদ্যাভ্যাস আলাদা, ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন— কেউ গাছ পুজো করে, কেউ পাহাড় পুজো করে তো অন্য কেউ ব্রাহ্মণ্যরীতি মেনে পূজাচর্চা করে, বিবাহরীতি আলাদা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে দিন-মাস কেটে যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, চিকিৎসা ব্যবস্থা সাবেক পুরনো রীতির, আবহাওয়া ভাল নয় একেবারেই— ইত্যাদি ‘না’-এর সমান্তরালে এই দেশ ফলপ্রসূ, উৎপন্ন ফসল আছে, ভূতাত্ত্বিক সম্পদ আছে, আর আছে উপমহাদেশ-তুল্য এই দেশের জনগোষ্ঠী। তথ্য যদি অপ্রতুল হয়, তবে দেশ শাসন হয়ে ওঠে বিড়ম্বনার। তথ্য ও তথ্য-আহরিত জ্ঞানই ক্ষমতা, শাসকীয় বিচারে যা অমূল্য। অনুসন্ধান শুরু হয় অনেক আগেই, পলাশির যুদ্ধের পরে পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ইতোমধ্যে দলিল-দস্তাবেজ প্রচুর লেখা হয়েছে; সেসবের শ্রেণিকরণ হয়েছে। এই তথ্য, নজিরের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে— ‘এক জাতি, এক প্রাণ, একতা’-র অমোঘ যুক্তিতে সর্বভারতীয় ঔপনিবেশিক যুক্তি-কাঠামো ক্রমশ এঁটে বসেছে। দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের চার-পাঁচের দশকে ইংল্যান্ডে ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি’-র জন্ম হয়েছে। পরিসংখ্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনে। এই সোসাইটির কাগজপত্রে, প্রবন্ধে, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, তার অর্থকরী রাজস্বের সম্ভাবনা নিয়ে লেখাপত্র বেরচ্ছে।

পুরো উনিশ শতকের একটা বড় সময় ‘সার্ভে’ কথাটি নতুন মাত্রা পায়। একে একে গড়ে ওঠে ‘সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’, ‘আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। এক অর্থে বিস্তৃততর জরিপ, অনুসন্ধান, সেই লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’-র লক্ষ্য খানিক আলাদা। মূল উদ্দেশ্য অবশ্য রাজস্ব ও প্রশাসনিক। পূর্বেকার ‘গেজেটিয়ার’ শব্দটি সরে গিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট’। উইলিয়াম উইলসন হান্টার এর প্রাণপুরুষ। হেইলিবেরি কলেজ থেকে প্রশিক্ষিত হান্টার বিদ্বান মানুষ, ভারত সম্পর্কে চিরন্তন আগ্রহী। তিনি উদ্যোগী হলেন অঞ্চলভিত্তিক দেশ-ইতিহাস লেখার কাজে: জেলা স্তরে প্রশাসক ও সর্বোচ্চ গভর্নমেন্ট যদি না জানে দেশচরিত্র, তাহলে প্রশাসন ব্যর্থ হয়, আর এই অজ্ঞতা নিয়ে দেশ শাসনের অধিকার নেই গভর্নমেন্টের। হান্টার একটা ছক তৈরি করেন— অঞ্চল বা জেলা বিবরণের ছক। জেলার ভূতত্ত্ব থেকে গ্রামদেবতা— কোনওকিছুই বাদ পড়ে না সেখানে। মনে রাখতে চাইছি, এই ছক অপরিবর্তনীয়, স্থির, ধ্রুব। আজকের এই সময়ে যখন আমরা ফিরে দেখতে চাইছি, সেই সময়ে এই রচনাবলি শুধু তথ্যের দিক থেকে নয়, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ভাবলে, এক বিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বের জিজ্ঞাসায় অনুসন্ধানী করে তোলে।

ত্রৈলোক্যনাথ হান্টারের শিষ্যস্বরূপ। তাঁর জবানিতে শুনি: একদিন কটকের কাছারির বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন।… পরস্পরে সদ্ভাব হইল।… তাঁহার নাম সার উইলিয়াম হন্টার। তাঁহার তুল্য দয়াবান ভদ্রলোক আমি দেখি নাই। বিলাতে থাকিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত ভারতের দীন-দরিদ্রের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে (১৮৬৭-’৬৮) ইংরেজের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তেজস্বীবাক্যে তিনি ইংলন্ড কম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হন্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। ১২৫ টাকা বেতনে তিনি একটি চাকরি দিয়া কলিকাতা আসিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে হন্টার সাহেবের অফিসে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হন্টার সাহেব ও তাঁর মেম আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। আমি ঠিক তাঁহাদের ঘরের লোকের মত ছিলাম।… ১৮৭৫ সালে হন্টার সাহেব বিলাতে গেলেন। তিনি আমাকে বিলাত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয়স্বজনের মত না হওয়ায় আমি সেবার বিলাত যাইতে পারিলাম না। যদি যাইতাম, তাহা হইলে ভাল হইত।

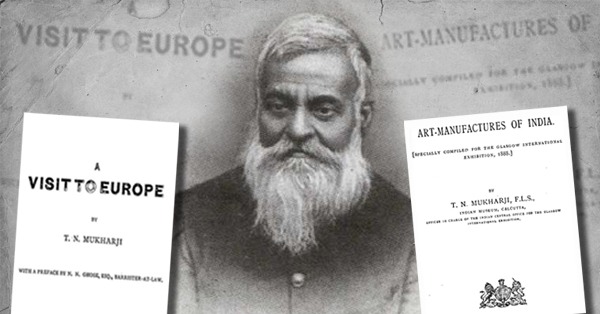

১৮৭০-’৯৬— এই ছাব্বিশটি বছর ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই ত্রৈলোক্যনাথকে আমরা বিশেষ চিনি না। তিনি সাহিত্যচর্চা করেন, পর্তিকা সম্পাদনা করেন, আজব ভূতের খবর দিয়ে গল্প লেখেন ইত্যাকার পরিচয়ে এই সময়কালে তাঁর রচিত লেখাপত্র চাপা পড়ে যায়। দু’টি রচনা— ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইন্ডিয়া’ (১৮৮৮) এবং ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত ‘আ ভিজিট টু ইউরোপ’— দুটো বই-ই এখন প্রায়-বিস্মৃত। অবশ্য এর আগে, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে নিজেদের পৈতৃক ভিটা শ্যামনগরের রাহুতা গ্রামে ‘বিশ্বকোষ’ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন অপন অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ‘বিশ্বকোষ’-এর পরবর্তী ঘটনা সবার জানা যে, কালাপানি পার হওয়ার দায়ে রঙ্গলাল এই গ্রন্থমালার স্বত্ব নগেন্দ্রনাথ বসুকে বিক্রি করে দেন।

উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে প্রদর্শনী বা ‘Exhibition’ বিষয়টির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। এই নির্দিষ্ট ঘটনা বা ‘event’ নিয়ে পাশ্চাত্যে বেশ কিছু গবেষণা হয়। তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ বইপত্রও বেশ কিছু প্রকাশিত হয়। আমাদের বাংলা ভাষায় এই নিয়ে বিশেষ কিছু হয়নি। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন, প্রদর্শনী বিষয়টিই উনিশ শতকের উদ্ভাবন। শান্তি (Peace), প্রগতি (Progress), সমৃদ্ধি (Prosperity)-র প্রকাশ এই প্রদর্শনী বা ‘Exhibition’. এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, শান্তি-প্রগতি-সমৃদ্ধি কোনও সাধারণ ধারণা, না বিশেষায়িত? মাথায় রাখতে হবে, এই বিশিষ্ট শতকটি ঔপনিবেশিকতার শতক; এখন, উপনিবেশগুলোর বৈশিষ্ট্য-চারিত্র কী, তা দেখানোর প্রয়োজন আছে। ফলে, এই প্রদর্শনীগুলির মধ্য দিয়ে দখলীকৃত ভূমির শাসিতদের সৃজনী চেহারা দেখা যাবে; ঘটা করে নিজেদের জাতীয়তার কথা বলা যাবে— এই যে প্রদর্শনীর বিন্যাস, সেখানে অপরাপর ভিন্ন ভিন্ন দেশ, যারা উপনিবেশ হয়ে রয়েছে, তাদের শান্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধির চেহারাটা স্পষ্ট হবে। তাছাড়া উল্লেখ করার, ‘ব্রিটিশত্ব’ (‘Britishness’) কী, এইসব প্রদর্শনী তা ঘোষণা করবে।

আমরা ত্রৈলোক্য-জীবনী থেকে জানতে পারি, তৎকালীন ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি-মন্ত্রকে ১৮৮১-’৮৭ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ যে পদে কর্মরত ছিলেন, সেই পদটি ‘অফিসার ইন চার্জ অফ দ্য একজিবিশন ব্রাঞ্চ অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া’। ১৮৭৮-এ প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রদর্শবস্তুর একটি তালিকা করে দেন; ১৮৭৯-’৮০-তে মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে প্রদর্শবস্তুগুলি ছিল, তার ক্যাটালগও তৈরি করে দেন। ১৮৮২-’৮৩ সালে আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েও যেতে পারেননি কালাপানি পার হয়ে, পাছে ‘জাত চলে যায়’।

মেলবোর্ন ও আমস্টারডাম প্রদর্শনীর ফলে, অস্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ামের সঙ্গে তৎকালীন ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ‘দ্য টাইমস’-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বলা হয়: Admirable catalogues, descriptive of the Agricultural staples, fabrics and art— were exhibited, were compiled by T. N. Mukherji and one of them had the honor of being translated to French.

সমগ্র ত্রৈলোক্যনাথ আলোচনায় তাঁর এই কাজের দিকটির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে তাঁর মহাগ্রন্থ ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইন্ডিয়া’, যাতে তিনি, ১৮৮৮ সালে গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রদর্শিত সর্বভারতীয় শিল্পবস্তুর এক বিস্তৃত বিবরণী পেশ করেন।

অন্তত, এই একটি ক্ষেত্রে, আমার এক শ্রদ্ধেয় অগ্রজর কথা মনে পড়ল। সিদ্ধার্থ ঘোষ আজ আর নেই। দেশজ কারিগরির ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, যার সবটাই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ওঁর একটি বই ছিল, ‘কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ’। তার লেখকের নিবেদন অংশে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, ‘বাংলার যন্ত্রকুশলী, বিজ্ঞান-কর্মী বা কারিগরি উদ্যোগীদের’ তেমন সম্মানই জোটেনি, বলেছিলেন, “শিল্পী ও স্রষ্টার গৌরব যে সৃজনশীলতার গুণে, সেই একই গুণসম্পন্ন ‘কারিগর’ কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে ব্রাত্য।”

মিলিয়ে পড়তে পারি, ১৮৮৮-র ৩০ মে ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইন্ডিয়া’-র নিবেদনে ত্রৈলোক্যনাথ আশা করেন, ‘…the manufacturers who have sent their goods to the Glasgow International Exhibition cherish a strong hope that the patient, persevering industry, by the aid of which these articles have been produced, will be thoroughly appreciated by the British public.’

ত্রৈলোক্যানাথ ‘নেটিভ ইনফরম্যান্ট’ ছিলেন কি না, সেই নিয়ে বাদানুবাদ চলতে পারে। সময়টা যখন ঔপনিবেশিক কাল; আর এই সময়কে বুঝতে আমাদের হাতে এখন গণনাতীত আয়ুধ। একটা কথা মনে রাখতে চাইছি খুব সাধারণ স্তরে, “Don’t ask for the meaning, ask what’s the point.” (Ian Hacking, ‘Social Construction of What’, 1999).

আমার নিজের মনে হয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথের এই দু’টি বই, ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইন্ডিয়া’ ও ‘আ ভিজিট টু ইউরোপ’ পাশাপাশি পড়লে ত্রৈলোক্য-মানস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই একই সময়ে, ১৮৮৮ সালে ব্যাঙ্গালোরে ওঁর বক্তৃতা ‘চেঞ্জ অ্যান্ড প্রোগ্রেস’ ও ১৯০৩ সালে অমৃতলাল সরকারের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার প্রস্তাব ও বৃত্তান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভাই ‘Indian Association of Cultivation of Science’.

‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইন্ডিয়া’ গ্লাসগো প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সংকলন-গ্রন্থ। সাকুল্যে ১৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলি এইরকম: 1) Fine Arts, 2) Decorative Arts, 3) Musical Instruments, 4) Jewellery, 5) Manufactures in Metal, 6) Art Manufactures in Wood, 7) Art Manufactures in Stone, 8) Lapidary’s Work (পাথরে খোদাই শিল্প), 9) Ivory, Horn and Shell Manufactures, 10)Pottery, 11) Glass Manufacturers, 12) Leather Manufacturers 13) Basket-ware, 14) Textile Manufacturers। এই সংকলনের কাজে তিনি অনেকের সাহায্য নিয়েছিলেন। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উইলিয়াম উইলসন হান্টার, জর্জ বার্ড উড, বি. এইচ ব্যাডল পাওয়েল প্রমুখ। আজ পর্যন্ত এত বিস্তারিত বিবরণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সম্ভবত নেই। এমনকী, অনেকের অজানা সত্ত্বেও মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা বিন্যাসের রীতি-পদ্ধতিতে কমবেশি এই বিন্যাস বা বর্গীকরণ মেনে চলা হয়।

একটা কথা বলা প্রয়োজন এখানে। ইংরেজ আমলে গেজেটিয়ার লেখা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যেই যে, কোনও জেলা প্রশাসনের জন্য বিদেশি শাসক-প্রতিনিধিরা এক নজরে জেলার পরিচিতি জেনে নেবেন। হান্টারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল মডেল হলেও অনেক বিশিষ্ট তথ্যের বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব ছিল না, লক্ষ্যও তা নয়। পাঠক সম্পূর্ণতই সাহেব, আর তাছাড়া এইগুলি পড়েন হাউস অফ লর্ডস, হাউস অফ কমন্স্; ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স কমিটি ফর দ্য কলোনিজ-এর সদস্যরা।

ত্রৈলোক্যনাথ হান্টারের সহযোগী হিসেবে এই বর্গীকরণ বা classification শিখেছিলেন। নিজে যখন কাজ করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে, আরও-আরও অভিজ্ঞতা, ক্ষেত্র সমীক্ষা তাঁর করা-লেখায় ঢুকে পড়েছে। যেমন, পটশিল্প নিয়ে বলতে গিয়ে জানান, বাংলায় খুব উন্নতমানের জলরংয়ের পট করেন এক বিশেষ গোষ্ঠীর শিল্পীরা। রঙের ব্যবহার, প্রয়োগ, নিপুণতা, রুচিবোধ এই পটশিল্পের ধর্ম। কিন্তু লিথোগ্রাফিক প্রেসের ফলে এই শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্টের প্রাক্তন ছাত্ররা এই লিথোপ্রেসের সাহায্য নিয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। পটশিল্পীরা এখন কালীঘাট মন্দিরের সামনে, অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে, মেলায় তুলনায় খারাপ পট বিক্রি করেন। দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনি সেসবের বিষয়বস্তু। আট আনা দরে এগুলি বিক্রি হয়। ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্টের ছাত্ররা ইউরোপীয় শৈলীতে জলরঙের কাজ করে। তাদের ছবির বিষয়বস্তু গলায় মালা, জটাজুটধারী সাধু, বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির মুখাবয়ব। এগুলির দাম ২৫ টাকা ও তার বেশি।

‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স’ পড়তে-পড়তে দেখতে পাবেন এই দেশ ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে অস্তিত্বময়, তিনি বাইরে থেকে দেখছেন না। কৈশোরের অভিজ্ঞতা তাঁকে ছেড়ে যায়নি কখনও। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশকে দেখেছেন, অন্ত্যজ-চণ্ডালের সেবা পেয়েছেন, অনুকম্পায়ী সাধারণ জীবন দেখেছেন। আর একইভাবে তিনি আবিস্কার করতে পারেন এই জনজীবনের সম্বল, তাদের ঐতিহ্য পুরাণ। তিনি জানেন যে, একক চেষ্টায় কোনও একমাত্র মানুষের দুঃখদুর্দশা নিবারণ করা যেতে পারে, তিনি রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সংকট, নিদারুণতা দূর করতে পারেন না। নিজের চেষ্টায় যা পারেন সে হল এইসব মানুষের শিল্পবোধ-শিল্পচেতনা-কারিগরি কুশলতা ও উদ্ভাবন পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে। আজ, এইও মুহূর্তে দুনিয়াব্যাপী সবিশেষ নিষ্কাশনের কালে, প্রায়-সবকিছু দুরমুশ করে বৈশ্বিক একাকারীকরণের সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের এই সমীক্ষা আমার নিজের কাছে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে থাকে।

ত্রৈলোক্যনাথের কাছে ইংল্যান্ড, ব্যাপক অর্থে ইউরোপ প্রগতির নির্ধারক। তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না, আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থক। কেননা, এই বিজ্ঞান জরুরি জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে। তাঁর ভয়, বিজ্ঞানশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে দেশটা না ‘কুলির দেশ’ হয়ে যায়। উনিশ শতকের কয়েকটি মূলধারা যেমন সার্বিক শিক্ষা— বিজ্ঞান চেতনা, সমাজ সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার থেকে মুক্তচিন্তা-বাকস্বাধীনতা- নারীশিক্ষা— এই ধারার চিন্তা ত্রৈলোক্যনাথের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

‘আ ভিজিট টু ইউরোপ’ বিস্তৃত আলোচনার দায়িত্ব রাখে। এই একটিমাত্র বইয়ে তাঁর বোধ ও দর্শনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি শুধুমাত্র লন্ডন শহর বা ইংল্যান্ডেই ছিলেন না, ওই ন’-মাস ইউরোপের অন্যান্য দেশেও গিয়েরছিলেন। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন যেমন, সে-রকমই তাঁর নিজস্ব আগ্রহের মিউজিয়ামগুলি দেখেন। তাঁর লক্ষ্য দেশীয় কারুশিল্পে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ। এর ফলে দেশীয় কারুকর্মী সমাজ সমূহ অবলুপ্তির থেকে বাঁচবে যেমন, আবার আত্মশনাক্তকরণের মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবে। এখানে, মনে হয়, ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই খানিকটা সংশয়ে থাকেন। ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স’-এ জানান, ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রজাত কাপড় এদেশের তাঁত শিল্পের ক্ষতি করেছে, আধুনিকতম বিদেশি তাঁতজন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা না-দিতে পারলেও এই চিকন, সুন্দর বয়নশিল্প সবদিক থেকে উন্নত, যদিও তা ধ্বংসের মুখে কী অন্যভাবে রফা করে জিইয়ে রেখেছে!

ত্রৈলোক্যনাথের কাছে ইংল্যান্ড, ব্যাপক অর্থে ইউরোপ প্রগতির নির্ধারক। তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না, আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থক। কেননা, এই বিজ্ঞান জরুরি জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে। তাঁর ভয়, বিজ্ঞানশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে দেশটা না ‘কুলির দেশ’ হয়ে যায়। উনিশ শতকের কয়েকটি মূলধারা যেমন সার্বিক শিক্ষা— বিজ্ঞান চেতনা, সমাজ সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার থেকে মুক্তচিন্তা-বাকস্বাধীনতা- নারীশিক্ষা— এই ধারার চিন্তা ত্রৈলোক্যনাথের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের কাজের সময়কাল ধরেই ব্রিটিশ অর্থনীতি, বিশেষ করে উপনিবেশে ব্রিটিশ অর্থনীতির ক্রমশ রদবদল ঘটে চলেছে। ক্ষমতার প্রসার শুধুমাত্র নয়, নানা আইনকানুন তৈরি হচ্ছে, ১৮৮৪-তে ‘Bengal Tenancy Act’-এর মধ্যে সারা বাংলা ভূমি-রাজস্বের আওতায় চলে আসে, রায়তের অধিকার ও সম্পর্ক বিন্যস্ত হয়, গ্রামস্তর পর্যন্ত মানচিত্র তৈরি হয়ে যায়। যদি পাশাপাশি বুঝতে চাই, তাহলে এই সময়কার ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য হয়ে ওঠার কাহিনিও জেনে নিতে পারলে সুবিধার।

তাঁর ইউরোপ বৃত্তান্তের প্রায় প্রতিটি ছত্রে এক আধুনিক ভারতসন্ধানী ত্রৈলোক্যনাথকে দেখা যাবে। কিন্তু এই আধুনিক ভারত ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারত নয়। তিনি বিশ্বাস করেন ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ়মূল ভিত্তি থেকে সরে যাওয়া অনুচিত; কেননা ভারতের আধুনিক পর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের সঙ্গে— ‘আমাদের ভাগ্য ইংল্যান্ডের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত।’ আবার এ-কথাও বলেন, ‘ক্ষমতার চেতনা ইউরোপীয়দের মনে একটা নিরাপত্তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে, আর এই জন্যই ইউরোপীয় জাতির নিকট হইতে তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার সময় তাহারা যাবতীয় নীতি ও ন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়া তাঁহাদের নরহত্যাক্ষম বন্দুক ও মেশিন-গানের উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া থাকে,’ ‘আ ভিজিট টু ইউরোপ’ সম্পূর্ণত এক আলাদা আলচনার দাবিদার।

ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনার ভারত বাস্তবায়িত হয়নি; হয়নি-যে, তার অন্যতম কারণ তাঁর কথিত ইংরেজ ভারতবন্ধুরা তখনই প্রায় অপরিচিত হয়ে পড়েছেন তাঁদের স্বদেশে। ইংরেজ শাসন-শোষণ তার পূর্বেকার রীতি বদলে ফেলেছে ক্রমশ। ভারত তখন ‘জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন’— এমন কামধনু গাইকে কেউ কি হারাতে চায়! ইউরোপীয় সমাজচিন্তার যুক্তিবিন্যাসে ত্রৈলোক্যনাথ ভারতীয় সমাজচিন্তার আদল গড়ে তুলতে চান, কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অশনে-বসনে, চিন্তায়, যুক্তিতে। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের সর্বাত্মক শ্রেষ্ঠত্ব আর অনুন্নত প্রাচ্যকে আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষিত সামাজিক করে তোলা এটাই ত্রৈলোক্যনাথের জীবদ্দশার ভারত ইতিহাস।

ত্রৈলোক্যনাথ কাহিনিকথার আশ্রয় নেন কি তাঁর স্বপ্নসাধনাকে আরও বেশি করে জনগ্রাহ্য করে তোলার তাগিদে? তাঁর সমকালে কাহিনি-আখ্যানের রীতি ছেড়ে লৌকিক, মৌখিক পরম্পরায়, আরব্য রজনীর রূপে ভঙ্গিতে, তিনি কি তাহলে এবার থেকে মার্জিনে লিখতে শুরু করেন আরও এক কাহিনি?

ছকটা আমরা আরও বিস্তারিতভাবে সাজাতে পারি, দেখা যেতে পারে, সেই ছক কাজ করছে কি না, না-করলে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্টতর হবে। তখন আবার আমরা ত্রৈলোক্যনাথকে ঘিরে নতুন গল্প অন্যভাবে সাজাতে পারব।