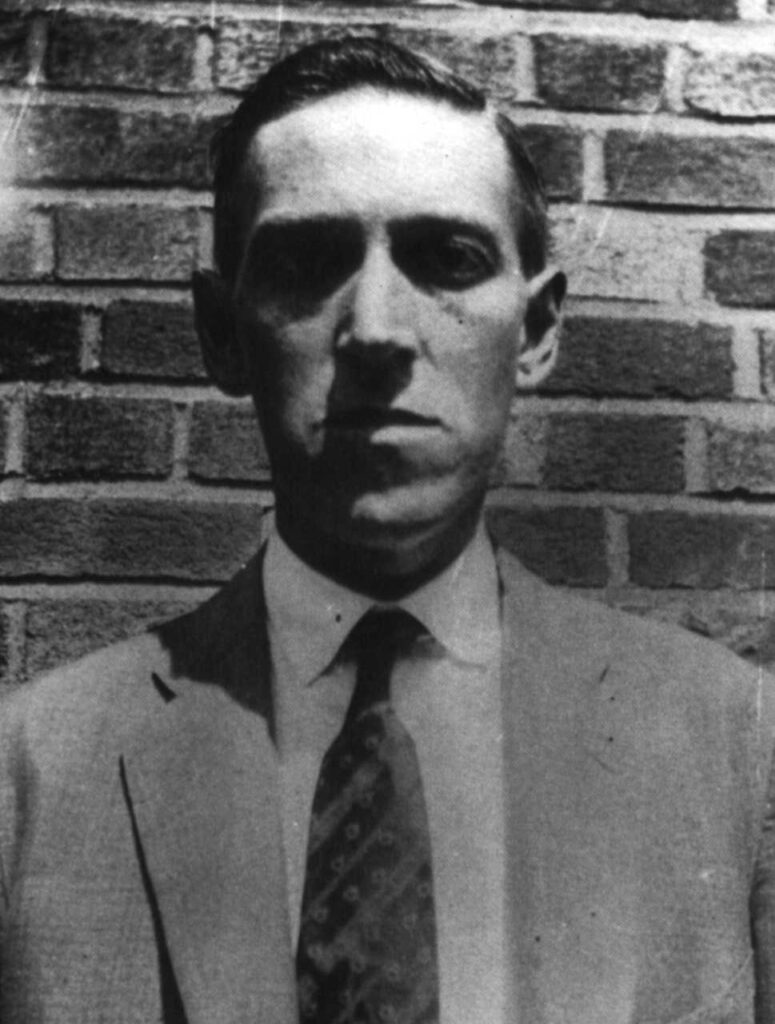

১৯৩৭ সালের ১৫ মার্চ। আমেরিকার রোড আইল্যান্ডের জেন ব্রাউন মেমোরিয়াল হাসপাতালে একটি মলিন বিছানায় মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন। নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব মানুষটি কর্কট রোগের সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করে অবশেষে হার মানলেন। ভদ্রলোক সাহিত্যিক ছিলেন। বিখ্যাত কেউকেটা কেউ নন, খুব কম পাঠকই তাঁর নাম শুনেছেন। ভয়ানক সেকেলে গদ্য, ছত্রে ছত্রে শুধু হতাশা, বিষণ্ণতা আর বিরক্তিকর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি— বিখ্যাত হওয়ার পথে তিনি নিজেই যেন কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছেন। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে জাতিবিদ্বেষ আর বিদেশি মানুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে তীব্র ঘৃণা। ইচ্ছে থাকলেও সেই লেখার কাছে পৌঁছতে পাঠককে দুর্বিষহ প্রতিবন্ধকতা পেরতে হয়। তবে বিশেষণের সমারোহ পেরিয়ে, প্রাগৈতিহাসিক লিখনশৈলী এড়িয়ে যদি তাঁর সৃষ্টির কাছে একবার পৌঁছে যাওয়া যায়, তাহলে এক আশ্চর্য আদিম আতঙ্কের সম্মুখীন হবেন পাঠক। এমন আতঙ্ক— যাকে চোখে দেখা যায় না— স্পর্শও করা যায় না। তবে তার উপস্থিতি আমাদের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে উন্মাদনার মাদল বাজিয়ে যায়। এই মহাজাগতিক আদিম উন্মাদনায় ঘেরা জাদু-দুনিয়ার জনক হলেন জেন ব্রাউন হাসপাতালের বিছানায় অবহেলায় পড়ে থাকা মৃতদেহের মালিক— কসমিক হরর গোত্রের পুরোধা— হাওয়ার্ড ফিলিপ্স লাভক্রাফ্ট।

লাভক্রাফ্টের পূর্বসূরিরা মূলত পাঠককে যে ধরনের ভয়ের জালে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন, তার একটি বিশেষ ঘরানা ছিল। সে-ঘরানার নাম ‘গথিক’। এই ঘরানার গল্পগুলিতে সাধারণত দেখা মিলত পোড়ো রাজপ্রাসাদ, প্রতিশোধস্পৃহ আত্মা, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার কিংবা অভিশপ্ত ওয়েরউল্ফদের— সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্ররা সকলেই ভয়ানক, তবে তাঁদের জান্তব প্রবৃত্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক মানবিক আকাঙ্ক্ষা, ভঙ্গুর চারিত্রিক বিপন্নতা। সেইসব বিপজ্জনক প্রাণী আসলে মানুষের পাপেই জন্ম নিয়েছে, সামাজিক অবক্ষয় আর ব্যর্থ বিবেকের কলুষে তাঁদের বেড়ে ওঠা। এমনকী, তাঁদের শায়েস্তা করার উপায়ও আশ্চর্যরকমভাবে মানবিক।

আরও পড়ুন: ড্রাকুলার স্রষ্টার জীবনও ছিল রহস্যে ঢাকা!

লিখছেন দীপ ঘোষ…

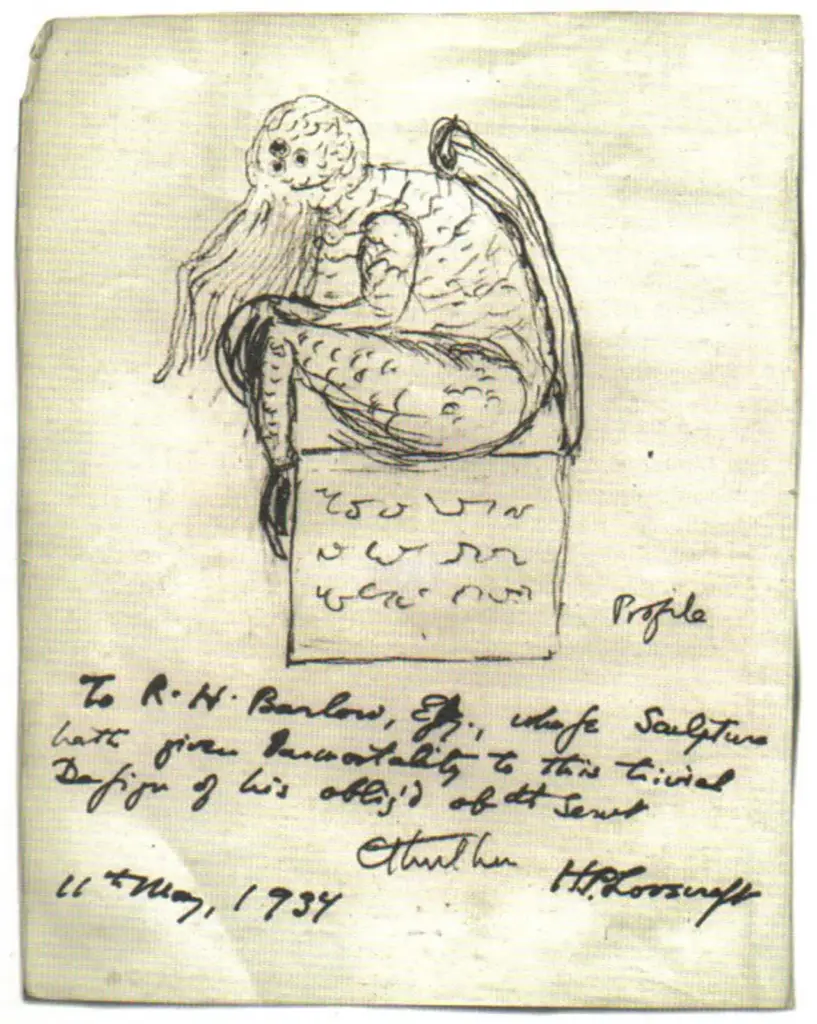

লাভক্রাফ্ট প্রথম সেই ছাঁচ ভাঙলেন। তাঁর কাহিনির দানবরা কেউ-ই সে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, বরং তাদের ঘিরে যে চিত্ত বিকল করা অনুভূতি, সেটুকুই গল্পের মূল উপজীব্য। এ যেন অতল, অনন্ত, অন্ধকার গহ্বরের দিকে একপলকের চাহনি মাত্র— যাতে ইন্দ্রিয়জাত আতঙ্কের চাইতেও এক অসম্ভব ভবিষ্যতের সম্ভাবনা শত হস্তে আমাদের জড়িয়ে ধরতে চায়। সে-সম্ভাবনার ভয়াবহতা এতটাই যে, তার কথা ভাবতে গেলে মন আর মগজ দুই-ই অবশ হয়ে যায়। লাভক্রাফ্টের দুই বিখ্যাত সৃষ্টি, কঠুলহু ও আজাথথের দিকে একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায়, তাঁদের অশুভশক্তিকে মানুষের ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিমাপ করা অসম্ভব। তাদের অস্তিত্ব, স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে অন্য এক অচেনা দুনিয়ায়। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি হলে, যুদ্ধ নয়, উন্মাদনাতেই মুক্তি পাবে মনুষ্যজগৎ। ‘The Maddening Truth’— লাভক্রাফ্টের গল্পগুলির এক অনবদ্য ভিত্তিপ্রস্তর। তাঁর রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকের সঙ্গে যে অচেনা-অজানা জগতের সাক্ষাৎ হত, সে-দুনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং লেখক প্রায়শই উচ্চারণ করেছেন, ‘indescribable’, ‘cyclopean’, ‘non-Euclidean’ শব্দবন্ধগুলিকে। যাকে কেউ চর্মচক্ষুতে দেখেইনি কোনওদিন, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর চেয়ে ভাল বিশেষণ আর কী-ই বা দেওয়া যায়!

‘হরর’ ঘরানায় এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেও অর্থানুকূল্য কোনওদিন তেমন পাননি। খুব যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তেমনটাও বলা যায় না। তবে একদল লেখককে দুর্দান্তভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁর লেখনী। শুধু তাই নয়, সেই প্রভাব কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে এখনও নবীন লেখকদের কলমকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করে চলেছে, এমন প্রাপ্তিই বা কম কী? অগুনতি লেখক লাভক্রাফ্টের জগৎ নিয়ে কখনও এককভাবে, কখনও দল বেঁধে নিত্যনতুন আখ্যানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন। একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের প্রচেষ্টায়— ‘Cthulhu Mythos’— আর যাঁদের প্রচেষ্টায় মৃত্যুর পরেও লাভক্রাফ্টের জগৎ একটু একটু করে বেড়ে চলেছে, পাঠকের হৃদয়ের অন্দরমহলে তাঁদের পরিচয় তৈরি হয়েছে ‘Lovecraft Circle’ নামে। অগাস্ট ডারলিথ, ক্লার্ক এস্টন স্মিথ, রবার্ট ই. হাওয়ার্ড, রবার্ট ব্লশ, ফ্রাঙ্ক বেলকন্যাপ লং-এর মতো প্রখ্যাত লেখকরা এই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত লাভক্রাফ্টপ্রেমী। শুধু তাই নয়, বর্তমানকালের প্রথিতযশা মার্কিন লেখক স্টিফেন কিং নিজেও লাভক্রাফ্টের প্রভাব এড়াতে পারেননি বহু ক্ষেত্রেই। সে-কথা তিনি নিজমুখে স্বীকারও করেছেন একাধিকবার। আধুনিক অদ্ভুতুড়ে গল্পের (Weired Tales) রচিয়তা থমাস লিগট্টি কিংবা লেয়ার্ড ব্যারনও তাঁদের রচনায় লাভক্রাফ্টের প্রবর্তিত আশ্চর্য, অচেনা ভয়ের আবহ তুলে এনেছেন পাঠককে রোমাঞ্চিত করতে।

শুধু কি সাহিত্য নাকি? তাঁর রচনার চরিত্ররা এখন আর শুধুই ‘কসমিক হরর’ নাম নিয়ে বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, এখন তাদের পুতুল কিংবা টি-শার্ট হিসেবেও দোকানে-দোকানে বিক্রি হতে দেখা যায়। এছাড়া ‘এলিয়েন’ অথবা ‘প্রমেথিয়াস’ সিনেমা দু’টিতেও যে ভীতি-উদ্রেককারী ‘বায়োমেকানিকাল’ জীবনীশক্তির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তারাও তো লাভক্রাফ্ট-বর্ণিত কসমিক হরর দুনিয়ারই অংশবিশেষ। এদিকে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ টিভি সিরিজেও সমান্তরাল মহাবিশ্বে যে-সমস্ত দানবদের দেখা পাওয়া যায়, কিংবা মানসিক স্থিতি হারিয়ে মহাজাগতিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করার ধারণাটিও অনেকাংশেই লাভক্রাফটের সাহিত্যসৃষ্টি থেকে ধার করা। এছাড়াও একাধিক ভিডিও গেমেও তাঁর লেখনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্তর্জালে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ে প্রতিদিন যে কত অগুনতি মিম জন্ম নেয়—তারই বা ইয়ত্তা কোথায়? সময়ের বেড়াজাল কাটিয়ে তাঁর সৃষ্টি আজ ‘পপ কালচার রেফারেন্স’ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক হিসেবে এরপরেও কি তাঁকে ব্যর্থ বলা যায়?

লাভক্রাফ্ট প্রথম সেই ছাঁচ ভাঙলেন। তাঁর কাহিনির দানবরা কেউ-ই সে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, বরং তাদের ঘিরে যে চিত্ত বিকল করা অনুভূতি, সেটুকুই গল্পের মূল উপজীব্য। এ যেন অতল, অনন্ত, অন্ধকার গহ্বরের দিকে একপলকের চাহনি মাত্র— যাতে ইন্দ্রিয়জাত আতঙ্কের চাইতেও এক অসম্ভব ভবিষ্যতের সম্ভাবনা শত হস্তে আমাদের জড়িয়ে ধরতে চায়।

বলা হয়তো যায় না। তবে ‘বিতর্কিত’ নিশ্চয়ই বলা যায়। মৃত্যুর এত যুগ পরে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবধারা আর চিন্তার প্রকৃতি নিয়ে হঠাৎ আলোড়ন দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই পাঠকরা প্রশ্ন তুলেছেন, শ্বেতাঙ্গ নন, এমন চরিত্রদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব নিয়ে। কাহিনিতে তাদের ভূমিকাও বেশ বিতর্কিত। কেউ কেউ বলছেন, তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম আলোকপ্রাপ্ত দেশগুলি ও তাদের অধিবাসীদের নিয়ে ভয়ানক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এমনকী, বেশ কিছু সমালোচকের দাবি অনুযায়ী, লাভক্রাফ্টের রচনাগুলিকে বর্তমান যুগোপযোগী করে তোলার জন্য ব্যাপক হারে পরিমার্জন করা প্রয়োজন, তা না হলে পাঠকদের মনে সেই সময়কাল নিয়ে বিপ্রতীপ মনোভাব তৈরি হতে পারে। এই চিন্তাধারা থেকেই জন্ম নিয়েছে কসমিক হররের জন্মদাতা লাভক্রাফ্টকে ‘ক্যানসেল’ করার মনোবৃত্তি। কিন্তু সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, কোনও এক সময়কালকে জানতে ও বুঝতে গেলে সেই সময়ের সাহিত্য ও সাহিত্য-স্রষ্টাদের জীবন নিয়ে ঠিক কতখানি গুরুত্ব দিয়ে পঠনপাঠন করা উচিত। এতখানি বিতর্ক বুকে নিয়েও তাঁর প্রভাব আজও কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? যে মানুষটি ভয়ের দুনিয়ায় এক নতুন পথের সূচনা করেছিলেন, যাঁর হাত ধরে শিল্প, সাহিত্য, টেলিভিশন কিংবা সেলুলয়েডে ভিন্নস্বাদের এক অপার্থিব আতঙ্কের পরিচয় আমরা পেয়েছি— তাঁর মতো এমন এক ক্ষণজন্মা দিকপাল স্রষ্টাকে বিস্মৃতির ডাস্টবিনে ছুড়ে না ফেলে, বরং তাঁর রচনাকে একনিষ্ঠ অধ্যয়ন আর আলোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করা যাক না!