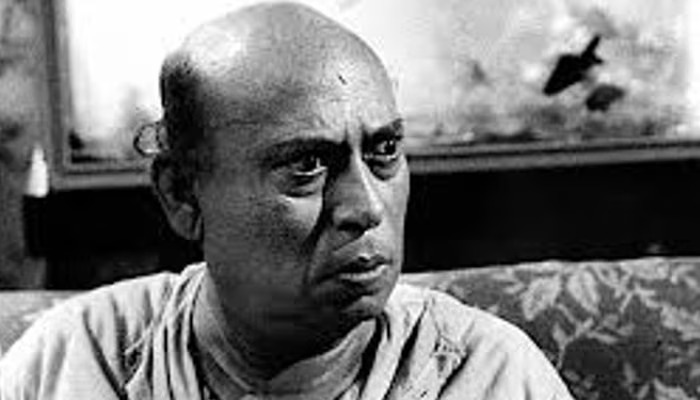

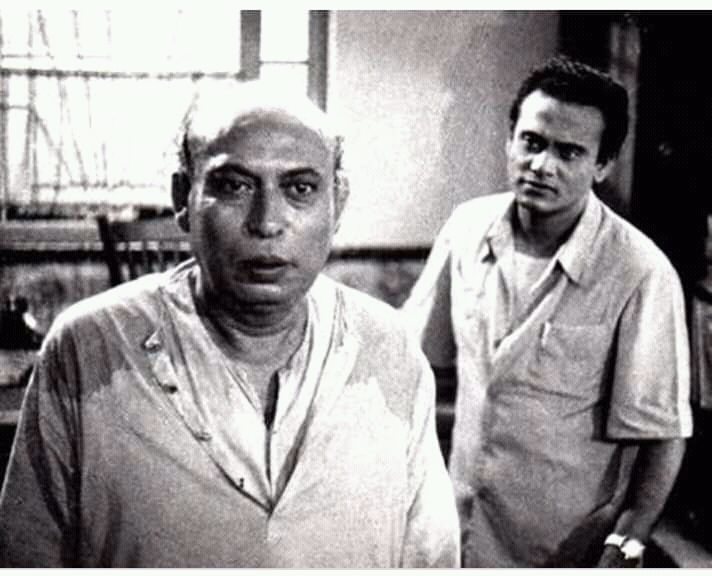

আশ্চর্য এই, যে, তুলসী চক্রবর্তীকে আমরা কমেডিয়ান ভাবি! আমাদের অনেক কিছুই নেই, তাই আমাদের সিনেমা-বোদ্ধাও নেই। নাহলে ফরাসি নন্দনতাত্ত্বিক আদ্রেঁ বাজাঁ-র থেকে ধার নিয়ে বলতাম, ছবির ভাষায় তুলসী চক্রবর্তী ড্রইং নন, পেন্টিং; তেলরং করা। রং রেখার বাইরে কিছুটা উপচে পড়েছে। খানিকটা হয়তো বিয়ারের ফেনা— ওই ফেনাটাই সোনালি স্বর্গ। তুলসী চক্রবর্তী এইরকম। তাঁকে আমরা যতবার কমেডিয়ান ভেবেছি, ততবারই ভুল করেছি।

আখ্যানের পরিধি থেকেও কী করে আখ্যানের কেন্দ্রকে সরিয়ে দিতে হয়, তা কত বড়মাপের প্রতিভা হলে সম্ভব— তুলসী চক্রবর্তী তা দেখিয়েছিলেন ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছবিতে। ওই মেসবাড়ির পরিচালকটির ভূমিকায়, তিনি একাই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, তিনিই ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ, উত্তম ও সুচিত্রা বড়জোর অর্জুন ও দ্রৌপদী। তুলসী চক্রবর্তীর দুর্ভাগ্য, তাঁকে বোঝার মতো মূল্যবোধ বাঙালি পরিচালকদের সেদিন ছিল না। থাকলে একাধিক ‘পরশপাথর’, আরও অনেক ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ তৈরি হতে পারত।

সুইডেনের ইঙ্গমার বার্গম্যান ‘ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ’ ছবিটি করেইছিলেন সুইডিশ ছায়াছবির অবিস্মরণীয় অভিনেতা ভিক্টর সিওস্ট্রমের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে। বার্গম্যান কী অপার বিস্ময়ে খেয়াল করতেন, শুটিংয়ের অবসরে মাত্র দু’পেগ হুইস্কি খেয়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন উত্তর-ইউরোপীয় চলমান চিত্রমালার এই অভিভাবক। আর তুলসী চক্রবর্তী ‘পরশপাথর’ ছবিতে অভিনয় করার সময়ে, হাওড়া থেকে টালিগঞ্জে আসতেন ৩২ নং ট্রামে ঝিমোতে-ঝিমোতে, কম পয়সায়। তাঁকে খেয়াল করার জন্য একা বেঁচে ছিল ইতিহাস। বস্তুত, ‘পরশপাথর’ ছবিটি তুলসী চক্রবর্তীর প্রতি একটি প্রণাম। দৈবাৎ তুলসী চক্রবর্তী ছিলেন, নইলে তো ‘পরশপাথর’ তৈরিই হত না। এমনকী, সত্যজিৎ রায়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাতযশও বৃথা হয়ে যেত। চার্লি চ্যাপলিন যেমন হঠাৎ বড়লোকের তাড়া খেয়ে ‘গোল্ড রাশ’-এ আমাদের সঙ্গে পরিচয় সেরে ফেলেন, তুলসী চক্রবর্তীও তেমন কেরানিতাড়ানো দৃষ্টিতে আমাদের হৃদয়ে সিলমোহর দেগে দিলেন।

ইতিহাস যদি কখনও সত্য বলে, তবে তাকে স্বীকার করতেই হবে, তুলসী চক্রবর্তী মার্কিন নাগরিক হলে, এই মুহূর্তে তাঁর নাম হত— বাস্টার কিটন। বাঙালি হওয়ায়, তাঁকে আমরা হঠাৎ করে চিনে উঠতে পারি না। তিনি টালিগঞ্জের মর্ত্যপথের পদাতিক দেবতা। বিখ্যাত মার্কিন নির্বাক কমেডির তারকাদের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে থাকি, চ্যাপলিন, কিটন প্রমুখর সাফল্যর উৎসই থাকে, যা চোখের সামনে রয়েছে, তাকে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে ভেঙে ফেলায়। তুলসী চক্রবর্তী অবলীলায় এই কাজটি করতে পারতেন। একজন মানুষ যে শুধু সংলাপে হাসেন না, তাঁর প্রতিটি রোমকূপে জড়িয়ে থাকে হাসি, এ তো আমরা ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অবাক পৃথিবী’-তে দেখেইছি। ‘পথের পাঁচালী’-তে তিনি কতটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন গুরুমশায়ের চরিত্রে! কিন্তু নির্বাক যুগের মহত্তম অভিনেতাদের মতোই তাঁর চোখ— কী নিরাসক্ত! এক লহমায় ক্রোধের শব্দ-ব্যালে থেকে ঘুরে চলে যান অভিব্যক্তির পরপারে। এই এক মুদি চরিত্র, ও তার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। আবার পরমুহূর্তেই ‘অবাক পৃথিবী’-তে কী অলৌকিকভাবে খোলস ছাড়িয়ে তুলসী চক্রবর্তী আরেকজন মুদিকে তৈরি করে নিলেন!

তাঁর অভিনয় বিশিষ্টভাবেই বাঙালি, একই মুহূর্তে হাসি-কান্না— যেহেতু পৃথিবীতে বাঙালি ছাড়া আর কেউই পারে না। সত্যজিৎ রায় ‘পরশপাথর’-এর পর যথার্থই বুঝেছিলেন যে, তাঁর এই তুলনারহিত কেরানি ও হঠাৎ-বাবুকে ইউরোপের উৎসব সার্কিট সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবে না। বাস্টার কিটন বলতেন, ‘গেট আ লাফ, অ্যান্ড ডোন্ট বি টু রিডিকিউলাস।’ তুলসী চক্রবর্তী কেরানিই হন, বা গ্রাম্য পরিবারের কর্তা অথবা গৃহভৃত্য, তিনি হাসি এনে দিয়েছেন ভগীরথের মতো, কিন্তু হাস্যকর হয়ে ওঠেননি কখনও। এমনকী, স্বাক্ষরদানের মতো তুচ্ছ চরিত্রে অভিনয় করার সময়ও নয়। যাকে চলচ্চিত্রবেত্তারা বলেন, ‘নিরুত্তাপ বিচ্ছিন্নতা’, তা অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর মধ্যে এমনভাবে থরে-থরে সাজানো যে, আজ আর বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না, এই হিরের টুকরোটি কীভাবে টালিগঞ্জের নরকে হাসির কৌমার্য রক্ষা করে চলাফেরা করতেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে একবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিষণ্ণ সুরে লিখেছিলেন, ‘তাহলে কি অভিনয়-কর্মটা মননের বিষয় হতে পারে না?’ আমরা সবাই জানি— পারে। বিখ্যাত নির্বাক মার্কিন কমেডি নিয়ে কত বই লেখা হল! এমনকী, হাসির নন্দনতত্ত্বর সামাজিক উপাদান জানার জন্য আমরা অনেকেই মিখাইল বাখতিনের শরণাপন্ন হলাম। তবু যাঁরা আমাদের এখানে জীবনের অসংগতিটুকু ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কৌতুকে প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, তাঁদের কথা আমরা লিখি না। শুধু যা লিখি, তা কেবল বানানো স্মৃতিকথা।

তুলসী চক্রবর্তীকে আমরা ভেবেছি আখ্যানের উপরি পাওনা। বুঝতে পারিনি, তিনি প্রবেশ করামাত্র গল্পের স্তরবদল হয়ে যায়। আর এই পরিবর্তন তুলসীবাবু সম্ভব করতেন শুধুমাত্র স্বরক্ষেপণ বা কথা বলার মাধ্যমে নয়, বিখ্যাত মার্কিন কৌতুকাভিনেতাদের মতো তাঁরও হাতেখড়ি সার্কাস দলে, ফলে তিনি জানতেন, কার্নিভালের মজা ও তাৎক্ষণিকতা। তাঁকে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল পেশি সঞ্চালন, এবং সেহেতু মুখের রেখার সংকোচন ও প্রসারণ কীভাবে ঘটে— সেই জ্ঞানে। বাস্টারের মতোই, হাসির নানা স্তর ও তাকিয়ে থাকার স্থির বিদ্যুৎ তুলসীবাবুর কাছে তাই করতলগত আমলকীর মতো ছিল।

যখন তিনি ‘চাওয়া পাওয়া’ বা ‘দেড়শো খোকার কাণ্ড’-তে অভিনয় করছেন, তখনও তাঁর মূল পরিসর ছিল, সংলাপবিহীন শরীরের মুদ্রা। তুলসী চক্রবর্তী তো সেই বিগত যুগের প্রতিনিধি, যিনি গল্প বলতে শুরু করলে ইতিহাস থমকে দাঁড়ায়। সিনেমারও তো একটা তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত লাগে! বাংলার তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে হলিউডের বাস্টার কিটন এত পাশাপাশি হাঁটেন, যে, আলাদা করে চেনা দায়।

পাঁচ ও ছয়ের দশক, আমাদের এতটাই উদ্বেগ ও আশঙ্কার সময় যে, সে-সময়ে তুলসী চক্রবর্তী অনেকটা ‘সোশ্যাল সিঙ্ক’ হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সমাজ তখন সব অর্থেই ‘নতুন’ শব্দটির অর্থকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন পঙ্গু হয়ে পড়েছে, আমাদের যুবক-যুবতী হতশ্রী। এই মুহূর্তগুলির চাহিদা ছিল, জীবনের প্রান্তসময়ে কিছু মাধুর্যের রেখা। পণ্ডিতেরা যাকে বলেন, ক্যাটাস্টাসিস। যার মানে হয়তো, দূর থেকে উদ্বেগের মধ্যে না থেকে জীবনের রঙিন দিকগুলিকে দেখা। বাখতিনের সাহায্য নিয়ে মার্কিনি কমিক মাইম প্রসঙ্গে আমরা ভাবতে চেয়েছি, এই দেখা জীবনের তীব্রতর মুহূর্তগুলিকে এক ধরনের ফাটল দেয়। তুলসীবাবু পাঁচের দশকের এই ফাটলগুলি দিয়ে ছায়াছবির পর্দায় প্রবেশ করেন, ও এমন এক ধরনের আশ্বাসবাক্য রচনা করেন, যে, বাঙালি, মধ্যবিত্ত জীবনের উঠোনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রেমের পরিসর খুঁজে পেত, তুলসীবাবু যখন বিগতযৌবনা স্ত্রীয়ের সঙ্গে মালাবদলের গোপন কক্ষটি খুঁজে নিতেন।

আজ জীবনের চিহ্নগুলি অন্যরকম। এই ডিজিটাল যুগে আমরা মিড শট ও ক্লোজ আপের যে-ঠিকানায় কড়া নাড়ছি, তা আর কৌতুকাভিনেতার দরজা নয়, ভাঁড়েদের আস্তানা। যেখানে অবিরল কথার উৎকোচ ছাড়া আর কিছুই চলবে না। অথচ, ভাল কৌতুকাভিনেতার গুণই হল, জীবনের কুরুক্ষেত্রে বিনা নোটিশে তিনি গীতা পড়া শুরু করে দিতে পারেন। আপাতভাবে মনে হয়, জীবনের বাইরে থেকে কেউ কথা বলছে। যেমন ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছবিতে; চলচ্চিত্রের আখ্যানকে এক তুলনারহিত স্তব্ধতা দিয়েছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়িতে ঢুকে আমাদের ও পরিচালকের বিনা প্রত্যাশায়, তিনি জামাটি খুলে পৈতেটিকে মার্জনা করে নিলেন। আমাদের মনে হল, যেন বেহালায় মেনুহিন ছড় টানছেন। যেমন স্বয়ং বিমল রায় চমকে উঠেছিলেন, যখন তাঁর ‘অঞ্জনগড়’ ছবিতে ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা তুলসী চক্রবর্তী হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় জেগে উঠলেন। এই সূক্ষ্মতা, এই পরিমার্জনা আসমুদ্রহিমাচলে আর কোনও পার্শ্বচরিত্রের নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাঁর জন্ম। নদিয়া, কৃষ্ণনগরের আদি বাসিন্দা। কিশোর তুলসীচরণ— জোড়াসাঁকোয় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন বোসেদের সার্কাসে। রেঙ্গুনে গেলেন, ফিরে এলেন। অভিনয় শিখলেন। স্টার থিয়েটারে জ্যাঠামশায় বাজনা বাজাতেন। সদ্য যুবক তুলসী চক্রবর্তী জ্যাঠামশায়কে খাবার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে, স্টার থিয়েটারের উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতেন, বাস্তব জীবনের রঙ্গমঞ্চে কীভাবে অপ্সরা ও কিন্নররা নেমে আসেন। এরই মধ্যে, উত্তর কলকাতার ছোকরা কালচারে যা হয়, কিছুদিন পার্বতী ঘোষের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শিখলেন, শুঁড়িখানায় চাট সাপ্লাই করলেন কিছুদিন। আমরা ক্রমে বুঝতে পারলাম, স্বয়ং কর্ণ পরশুরামের কাছে ব্রত ভিক্ষা করতে চলেছেন।

তুলসী চক্রবর্তী এমন একজন অভিনেতা, যিনি স্বয়ম্ভূ, তাঁর কোনও পরিচালক লাগে না। সত্যজিৎ রায় বাঙালি জাতির হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন, এইমাত্র। বাঙালি মধ্যবিত্তর আর্কেটাইপ তুলসীচরণ। স্বপ্ন আর স্বপ্নহীনতার অন্তর্বর্তী স্তরে একটু থতমত খেয়ে যেন চিত্রার্পিত, ক্ষমাস্তব্ধ হয়ে আছেন। কমেডি ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, তার কোনও দামই নেই— আমরা বলি, ওয়ার্থলেসনেস। হাসি এমনই যে, যাঁরা হাসেন, তাঁরা অভিমানভরেই হাসেন, যেন আগে বা পরে কোনও সিরিয়াস মুহূর্ত নেই, পৃথিবীর কোথাও কোনও আগুনের হলকা নেই, শুধু বেঁচে আছে উত্তর কলকাতার গলি-উপগলি, স্টার থিয়েটার থেকে ভেসে আসা সুরের মূর্ছনা, বেশ্যাপল্লি থেকে ভেসে আসা ঠুংরির টুকরো, আর আখ্যানের বাইরে অনভিজাতদের জন্য অপেরা নিয়ে অপেক্ষা করছেন তুলসী চক্রবর্তী, একা ও নির্বিকল্প!