ক্লাস থ্রি-তে পড়াকালীন গোয়েন্দা রিপ আর অরণ্যদেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো পড়তে বেশি সময় লাগত না, আর তখন চোখ এদের কাছ থেকে স্লিপ করে পাতার অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। প্রথম পাতায় কুট্টি-র আঁকা রাজনৈতিক কার্টুন দেখে না বুঝেই হাসতাম। ফুটবল বা ক্রিকেট তখন বারোমেসে খেলা ছিল না, তাই ছুটির দিনে খবরের কাগজ হাতে পেলে আবার ফেরত যেতাম দ্বিতীয় পাতায়। ‘ব্লো হট’, ‘ক্যাবারে’ নামগুলো বা সিনেমার বিজ্ঞাপন একেবারেই দুর্বোধ্য ছিল সেই বয়সে, তাই আত্মীয়তা বোধ করতাম বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া ট্র্যাভেল এজেন্সিদের নামের সঙ্গে, যে নামগুলোর সঙ্গে হয় কোনও পদবি, নয় তীর্থ শব্দটা জড়িয়ে থাকত। ক্লাস টু-তে একবার বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, একলপ্তে অনেকগুলো জায়গায় গিয়েছিলাম সেবার। উত্তর ভারতের সেইসব চেনা তীর্থক্ষেত্রর নাম ছাপা অক্ষরে দেখে বেশ একটা আত্মীয়তা বোধ করতাম, আর অবাক হয়ে দেখতাম যে কত কম দিনের মধ্যে এইসব ট্র্যাভেল এজেন্সি এইসব জায়গায় ঘুরিয়ে আনছে— আমাদের তো অনেক বেশি দিন লেগেছিল!

জন্মইস্তক শুনে আসছি বাঙালির পায়ের তলায় সরষে— সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেড়িয়ে পড়ে। কিন্তু টমাস কুক বা অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস যতই সোয়া-শো বছর আগে কলকাতায় তাদের আপিস করুক, সেগুলো ছিল সাহেব-সুবোর জন্য আর ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের জন্য। তার মানে কি বাঙালি বেড়াত না? আলবাত যেত! কিন্তু তখন বেড়ানোটা ঠিক আজকের মতো আমোদ-প্রমোদের জন্যে ছিল না। জগন্নাথদেবের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক সেই শ্রীচৈতন্যর আমল থেকে, তাই পুরীর প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ বাঙালিদের দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। সেখানে পৌঁছনো সোজা কথা ছিল না, অনেক নৌকাডুবি হয়েছে পুরীতে পৌঁছতে গিয়ে, তবু বাঙালিদের এক অমোঘ আকর্ষণ থেকে গিয়েছিল পুরীর প্রতি। আর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ব্যাপ্তি ছিল সেই লাহোর অবধি, অনেক বাঙালি সেই সুবাদে চাকরি নিয়ে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারা দেশে ফিরলে বা তাদের চিঠিতে আরও দুটো জায়গার খবর পাওয়া যেত— কাশী আর বৃন্দাবন, যেখানে গেলে পুণ্যের গ্যারান্টি, কিন্তু পৌঁছনোর আগেই স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। কাজেই যখন ১৮৬০ সালে পুরী যাওয়ার জন্য আর ১৮৬৬ সালে দিল্লি যাওয়ার জন্য ট্রেন চালু হল, বাঙালি মধ্যবিত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখনকার ‘দী-পু-দা’-র চেয়ে অনেক সেদিনের ‘কা-বৃ-পু’ অনেক বেশি কার্যকর ছিল, কারণ একবার ঘুরে এলে সঙ্গে আসবে একঘড়া পুণ্য— সবাইকে দিয়েথুয়েও যা বাঁচবে, শ্মশান থেকে স্বর্গ অবধি রাজপথ তৈরি হয়ে যাবে তাতে। এই ‘কা-বৃ-পু’-র যাত্রীরা ছিলেন গ্রাম আর শহরাঞ্চলের মহিলারা, যার মধ্যে বিধবা আর বয়স্কা মহিলাই বেশি, তাই সেই যুগে তাদের নিয়ে যাওয়া আর ফেরত নিয়ে আসার কাজটা নেহাত সহজ ছিল না আজকের মতো। অঞ্চলের কিছু কর্মহীন কিন্তু শক্তপোক্ত এবং বিশ্বাসী যুবকের ওপরে এই দায়িত্ব বর্তাল। ট্রেনে তোলা, ট্রেন থেকে নামানো, থাকার ব্যবস্থা, তীর্থ-দর্শন, আর তাদের নিয়ে ফেরত আসা— পুরোটাই এদের দায়িত্ব ছিল। খাওয়া নিয়ে বেশি চাপ ছিল না, কারণ সেই জমানায় ট্রেনে দিব্যি রান্না করতে করতে যাওয়া যেত আর যেখানে যাওয়া হচ্ছে, সেখানেও রান্না করে খাওয়া, তাই বাসন থেকে উনুন সবই থাকত এই ভ্রমণের মধ্যে। আর দেবস্থানে গিয়ে পড়লে ‘পেসাদ’ ঠিকই জুটে যাবে, এই ভরসাও ছিল! এই যুবকদের দিব্যি দু’পয়সা রোজগার হয়ে যেত এই কাজে, তাই পরের দল নিয়ে যাওয়ার জন্য এরা মুখিয়ে থাকত। এরাই হচ্ছে বাংলার ট্র্যাভেল এজেন্সির আদিপুরুষ। খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় যে ট্র্যাভেল এজেন্সিদের নাম পড়তাম, তাদের বেশিরভাগেরই ব্যবসা শুরু হয়েছিল এইভাবেই।

আরও পড়ুন : এখনও দেশের বাড়ির পুজোর কথা মনে পড়ে উৎসব এলেই! লিখছেন দেব রায়…

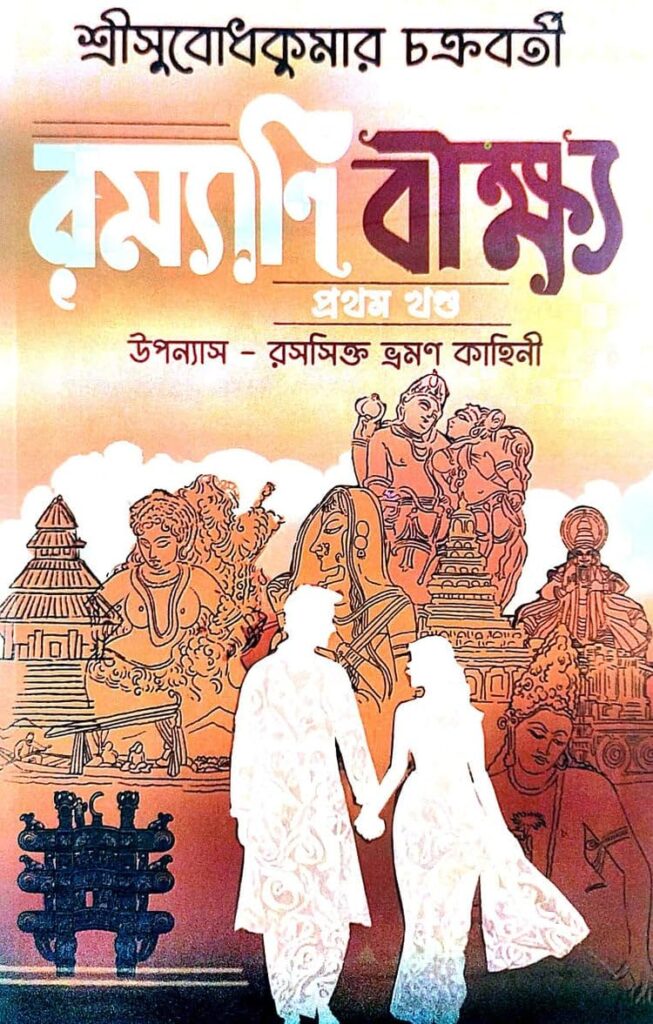

বেশ চলছিল সবকিছু, এমন সময় ‘রম্যানি বীক্ষ’ পড়ে একশ্রেণির বাঙালির স্বভাব নষ্ট হল। তাদের কল্যাণে আর পাঁচ জন অন্য রকম বেড়ানোতে আকর্ষিত হল— যা শিমুলতলা, মধুপুর, ঘাটশিলাতে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সময়ের সঙ্গে বাঙালির গন্তব্য স্থান বাড়ল, ঐতিহাসিক স্থান বা প্রকৃতির সৌন্দর্য বাঙালি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে শুরু করলো আর চাহিদাও বাড়তে শুরু করল। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল ভ্রমণসঙ্গী গোছের বইগুলো। আর তীর্থক্ষেত্রে ভোগের মালসা হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামাল দেওয়া যাবে না, তাই অন্য পন্থা নিল ট্র্যাভেল এজেন্টরা। বাঙালির মনে যে বিদ্রোহের আগুন ধিকধিক করে জ্বলে শেষ পর্যন্ত অচেনা আপসের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী যখন হাত মিলিয়েছে, সেই আগুন না নিভে গিয়ে নিম্নগামী হয়ে পেটে এসে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে। অচেনা কিছুর সঙ্গে আপস করা বাঙালির পেটে ছিল না, করার চেষ্টা করলেই পেট বিদ্রোহ করবে। আর পেলব বাঙালির সব কাঠিন্য তখন কোষ্ঠতে গিয়ে জড় হয়ে থাকে— চেনা খাবার না পেলেই চিত্তির। ট্র্যাভেল এজেন্টরা রাঁধুনির আর রান্নার সামগ্রীর পল্টন নিয়ে যাত্রা শুরু করল। রাজস্থানে গিয়ে ডালবাটি-চুর্মার বদলে আলুপোস্ত-বিউলির ডাল, পাঞ্জাবে গিয়ে কুলচা-ছোলের জায়গায় লুচি-আলুর ছেঁচকি, কাশ্মীরে গিয়ে কাওয়া’র বদলে লিকার চা খাইয়ে একটা ম্যাজিক তৈরি হল; হোটেলের ঘর থেকে সমুদ্র বা পাহাড় দেখা যাক বা না যাক, তাই নিয়ে আপস করে নেওয়া যায় নিজেদের মধ্যে বদলাবদলি করে, কিন্তু খাবার নিয়ে আপস নেই। আর এই ভ্রমণের শেষ দিনে একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট্ জুড়ে দিল, যেখানে চব্যচোষ্য, লেহ্যপেয়-র সমাহার— পেট বিদ্রোহ করলেও ক্ষতি নেই, দুই দিনের মধ্যেই তো বাড়ি! বাঙালি ভ্রমণকারীরা আনন্দে ডগমগ, ঠিক এইটাই তো চাইছিল তারা— অচেনা জায়গায় বেড়াবে, অজানা জিনিস জানবে আর দেখবে কিন্তু শরীর নিয়ে চিন্তা নেই, কারণ পেটে যাচ্ছে চেনা খাবার। বাংলার ট্র্যাভেল এজেন্টদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকল, আরও প্রশস্ত হল তাদের রাজপথ।

ইন্টারনেট আসার পর সময়ের সঙ্গে ট্র্যাভেল এজেন্টদের ধারা বদলাল। এক নতুন প্রজাতির জন্ম হল— ওটিএ মানে অনলাইন ট্র্যাভেল এজেন্ট। তারা হোটেলের ঘরের ভাড়া থেকে প্লেনের টিকিটের দাম, সবই নিজেদের কব্জাতে নিয়ে ফেলল। সারা বিশ্বে বিমান পরিষেবার উন্নতির সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার খরচের মধ্যে বিস্তর বদল এল— কলকাতা থেকে গোয়া যাতায়াতের চেয়ে থাইল্যান্ডে যাতায়াত সস্তা হয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এক শ্রেণির বাঙালি একটু ‘হট্কে’ জায়গায় বেড়াতে যাওয়া শুরু করেছিল— যেখানে দলবল নিয়ে নয়, শুধু নিজের পরিবার নিয়ে— বড়জোর সঙ্গী হত সমমনস্ক আরেক পরিবার। সেই বেড়ানোর দায়িত্ব নেওয়ার মতো কয়েকটা কোম্পানি গজিয়ে উঠল শহরে, যারা গাড়ি, হোটেল, সবকিছুর দায়িত্ব নিতে শুরু করেছিল। যারা এইরকম পরিষেবা নিতে অনিচ্ছুক, তারা অনলাইন ট্র্যাভেল এজেন্ট মাধ্যমে নিজেদের থাকার হোটেলের ব্যবস্থা করতে শিখে গেল, কারণ হোটেলে সরাসরি যোগাযোগ করে বুকিং করার চেয়ে এখানে সাশ্রয় বেশি। বাঙালির বেড়ানোর ধারা আমূল বদলাতে শুরু করল সময়ের সঙ্গে।

তাহলে কি বাংলার সনাতনী ট্র্যাভেল এজেন্টদের নটে গাছটা মুড়োল? একেবারেই না। তারাও এখন বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা জানে, বিদেশের মাটিতে বাঙালির প্যাখনাবাজি কম। আর বাংলাদেশি রেস্তোরাঁদের কল্যাণে পৃথিবীর প্রায় সব কোণেই এখন বাঙালি খাবার পাওয়া যায়— তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিলে পোয়াবারো। আর ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ-নেপাল, এই তিনটে দেশে বেড়ানোর জন্য বাঙালি ভ্রমণকারীদের সংখ্যা কম হবে না কোনওদিনই। মাঝে একবার পাসপোর্টে একটা বিদেশের ছাপ থাকলেই হল— বেড়ানোটা আর দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আজও বেশিরভাগ বাঙালির কাছে, বেড়াতে যাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ!

পুনশ্চ

গণ্ডগ্রামের সদল মানে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে গণ্ডগ্রাম কি তাই? ঠিক তেমনই ট্র্যাভেল এজেন্টদের কাজ যাত্রীদের টিকিট বানানো— আর এই টিকিট বানানোর সময়ে যে কমিশন পাওয়া যায়, সেটাই তাদের রোজগার। কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সেখানের থাকার, খাওয়ার আর বেড়ানোর ব্যবস্থাপনা যারা করে, তারা ট্যুর অপারেটর- ট্র্যাভেল এজেন্ট নয়। এতটাই তফাত দুই পেশার মধ্যে যে, সরকার থেকে লাঘু করা কর অবধি এদের ক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু বাঙালির কাছে ট্র্যাভেল এজেন্ট আর ট্যুর অপারেটর একই। আজ থেকে নয়— চিরদিনই। বন্ধু নন্দিনী সেনের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেওয়ার সময় ও মনে করিয়ে দিল কথাগুলো। আর বলল, আর অন্য অনেককিছুর ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য গলা ফাটালেও এই ব্যাপারে নাকগলানো এক্কেবারেই না-পসন্দ্, বিশেষ করে যখন ইতিমধ্যে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে আর হাজার হাজার বাঙালি ব্যাগ কাঁধে করে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ফোন ক্যামেরা, মন-ক্যামেরা সমেত হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির সামনে কিংবা শিয়ালদহের বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম অথবা এয়ারপোর্টের ৩বি এন্ট্রি গেটের সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন— তাঁদের ‘ট্র্যাভেল এজেন্ট’-এর জন্য, ‘ট্যুর অপারেটর’ শব্দটা এখনও বাঙালি মানসে নিপাতনে সিদ্ধ নয়। তাই এই লেখাটাতে বাঙালি ‘ট্র্যাভেল এজেন্ট’-ই থাকুক না!

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।