অরণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারত

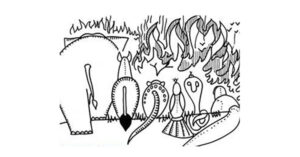

‘নির্বাসনে এসে অরণ্যে তাঁদের বিনয়ের শিক্ষা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে এসে অনুধাবন করেন যে, অরণ্য সবার সঙ্গেই সমান ব্যবহার করে। এইভাবে দেখলে, মহাভারত এক বৈদিক সত্যের সন্ধান দেয়। অরণ্যে জোর যার, মুলুক তার। কেউ কাউকে সাহায্য করে না।’ অরণ্যের শিক্ষা।