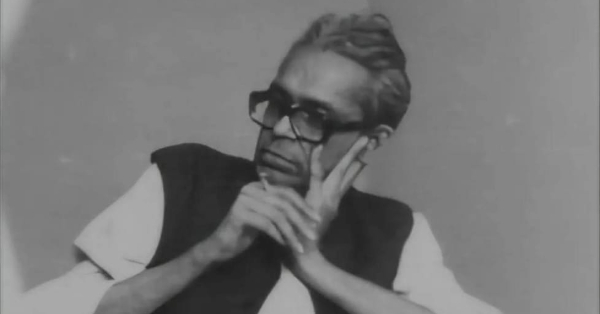

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত, তাঁর দু’দশকের চলচ্চিত্রকার জীবনে— বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তথ্যচিত্রগুলির বেশ কয়েকটি, সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গিয়েছিল এবং এখনও বেপাত্তা। তবে বেশ কয়েকটি কাজ দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। আর দু’টি অসমাপ্ত কাজ, ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ’ এবং ‘রামকিঙ্কর’ পরবর্তীকালে সমাপ্ত হয়েছে— যথাক্রমে হরিসাধন দাশগুপ্ত এবং ঋতবান ঘটকের উদ্যোগে।

‘আমার লেনিন’, ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ এবং ‘রামকিঙ্কর’ এই তিনটি ছবি বাদ দিলে, ঋত্বিক ঘটক নির্মিত অন্য তথ্যচিত্রগুলি নেহাতই সাদামাটা কাজ। শতবর্ষে অবশ্য বাঙালির দেবতা বানানোর প্রয়াসের মধ্যে, এ-কথা বলা একটু ঝুঁকিপূর্ণ। ‘সায়েন্টিস্টস অফ টুমরো’ বা ‘বিহার কে দর্শনীয় স্থান’ ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলি দেখলে বোঝা যায়, ফিল্মস ডিভিশন প্রদত্ত নির্দিষ্ট ছক মেনে, তথাকথিত ‘জাতীয় প্রগতি’, ‘জাতীয় ঐতিহ্য’মার্কা ধ্যানধারণা থেকেই এগুলি নির্মিত। এক রিল বা দু’রিলের নিউজ ফিচারজাতীয় তথ্যচিত্র এইগুলি।

আরও পড়ুন: ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র ভাষা, অনায়াসেই দেশজ রূপ ধারণ করেছিল! লিখছেন অশোক বিশ্বনাথন…

সত্যি কথা বলতে, পাঁচ, ছয় এবং সাতের দশকে, প্রায় সব চলচ্চিত্রকারকেই ফিল্মস ডিভিশনের তথ্যচিত্র নির্মাণ করে, রোজগারের সামান্য উপায় দেখতে হয়েছে। সে-যুগে, বিজ্ঞাপন-চিত্র বা কর্পোরেট ছবির এতটা রমরমা হয়নি যে, চলচ্চিত্রকার তাঁর প্রধান কাজের পাশাপাশি, বিজ্ঞাপন বা কর্পোরেট ছবি করে জীবিকার সংস্থান করতে পারবেন।

ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রধান চলচ্চিত্রকার, যারা মূলধারার ছবি করেন না, তাঁদের ফিল্মস ডিভিশনের নিউজ রিল বা তথ্যচিত্র, জীবিকার প্রয়োজনে বানাতে হত। সত্যি কথা বলতে কী, উপরোক্ত তিনটি ছবি ছাড়া, ঋত্বিকের তথ্যচিত্রে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। অর্থাৎ তথ্যচিত্রকার হিসেবে, ঋত্বিককে খুব একটা জরুরি স্থান ভারতীয় চলচ্চিত্রের মানচিত্রে দেওয়ার কোনও কারণ নেই। একজন পরিশ্রমী তথ্যচিত্রকারকে বিপুল গবেষণা করতে হয়। পাশাপাশি, বিরাট পরিমাণ ফুটেজ থেকে, সম্পাদনা কক্ষে একটি তথ্যচিত্রের রূপদান করতে হয়। এই সাধারণ গুণগুলি ঋত্বিকের তথ্যচিত্রে তেমন দেখা যায় না। তাই আপাতদৃষ্টিতে, তথ্যচিত্রকার ঋত্বিকের কাজের গুরুত্ব, তার কাহিনিচিত্রগুলোর যে-মহাকাব্যিক অভিঘাত, তার ধারে কাছেও আসে না।

ঋত্বিক নির্মিত তথ্যচিত্রগুলোকে মোটামুটি তিনটে ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, ‘সাইন্টিস্টস অফ টুমরো’ বা ‘বিহার কে দর্শনীয় স্থান’ জাতীয় তথ্যচিত্র, যা মূলত নিউজ ফিচার ধরনের এক রিল বা দু’রিল-এর কাজ। দ্বিতীয়ত ‘ওঁরাও’/ ‘আদিবাসীও কা জীবন স্রোত’, ‘পুরুলিয়ার ছৌ’-এর মতো একপ্রকার সাংস্কৃতিক এথনোগ্রাফি ধরনের কাজ। আর তৃতীয়ত, ‘আমার লেনিন’, ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ এবং ‘রামকিঙ্কর’। এগুলিতে তিনি— তথাকথিত তথ্যচিত্র ফরম্যাটের কিছুটা বাইরে গিয়ে, পরিচালক হিসেবে ‘সাবজেক্টিভ ট্রিটমেন্ট’ করেছেন। অর্থাৎ পরিচালকের বিষয়ীসত্তা, বিষয়ের থেকে সেগুলিতে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তথাকথিত তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব, পরিচালকের বিষয়ীসত্তার থেকে অনেক উপরে থাকে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ঋত্বিকের এই তিনটি তথ্যচিত্রে, পরিচালকের বিষয়ীসত্তা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের উপরে কিছুটা স্থান পেয়েছে।

আমাদের দেশে অবশ্য দীর্ঘদিন, তথ্যচিত্রে পরিচালকের বিষয়ীসত্তার প্রাধান্যকে খুব একটা ভাল চোখে দেখা হত না। যদিও তথ্যচিত্রের বিশ্ব-আঙিনায়— অনেকদিন থেকে, অর্থাৎ ছ’য়ের দশক থেকেই পরিচালকের বিষয়ীসত্তা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে, এ-ধরনের তথ্যচিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ‘আমার লেনিন’, ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ আমাদের দেশের তথ্যচিত্রের প্রেক্ষিতে একটু অন্য ধরনের কাজ।

‘রামকিঙ্কর’ তিনি নিজে শেষ করে যেতে পারেননি, কিন্তু ফুটেজগুলির থেকে যে-কাঠামোটা আজ দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখে বোঝা যায় যে, তিনি তথাকথিত তথ্যচিত্রের, এ-দেশে অনুশীলিত চেনা ফরম্যাট ও আঙ্গিকগুলোর বাইরে বেরিয়ে, রামকিঙ্করের শিল্পীসত্তার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। ঋত্বিকের যে-তথ্যচিত্রগুলিতে, পরিচালকের আবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবের মধ্যে একটা আদান-প্রদান ও বোঝাপড়া চলছে, সেগুলিতে তার কাজ খুবই জীবন্ত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ‘রামকিঙ্কর’-এর মতো ‘আমার লেনিন’, তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আবেগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ তার অনন্যসাধারণ পার্টিশন ট্রিলজির একটা এক্সটেনশন। দেশভাগের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শিল্পীসত্তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। ফলে সেই ছবিটিও খুব শক্তিশালী কাজ হিসেবে আমাদের সামনে উঠে আসছে।

‘রামকিঙ্কর’ ছবিতেও তা হচ্ছে কিছুটা। কারণ ছকভাঙা শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা মাথায় রাখলে, ঋত্বিক যেন তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের এবং পছন্দের উপাদান রামকিঙ্করের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন এখানে। অর্থাৎ ছবিটি রামকিঙ্করের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শৈল্পিক আদান-প্রদানের একটা ডকুমেন্টেশন হয়ে উঠছে। আবারও উল্লেখ্য, ‘সাবজেক্টিভ তথ্যচিত্র’ তৈরির ধারা আমাদের দেশে কিন্তু তখনও, তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। সে-দিক থেকে দেখলে, ঋত্বিকের তথ্যচিত্রগুলি বিশেষ ও স্বতন্ত্র উদাহরণ।

‘আমার লেনিন’ ছবিটি বিশ্লেষণ করলে, এ-কথার সারবত্তা অনেকখানি বুঝতে পারা যাবে। ছবিটিতে ঋত্বিক একটা অসম্ভব গতি-সঞ্চার করেছেন। সেই অসম্ভব গতি কিন্তু তৈরি হচ্ছে, বাস্তবের তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচালকের ব্যক্তিগত লেনিনচর্চার জারণের ফলশ্রুতিতে। স্বভাবতই এ-ধরনের তথ্যচিত্রে, বাস্তব সম্পর্কে পরিচালকের পর্যবেক্ষণ বেশ কিছুটা অংশে ‘ফিকশনাল এলিমেন্ট’ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তবে এ-ছবিতে বাংলার কৃষক কীভাবে লেনিনকে বুঝছে, তার কিছুটা যেমন পারিপার্শ্বিক তথ্যের নিরিখে নির্মিত, আবার তার অন্য অংশটি ঋত্বিক কীভাবে বাংলার কৃষকের চোখে লেনিনকে দেখছেন, তার উপরেও দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিতে যে-ধারাভাষ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিও লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তা যতটা বর্ণনামূলক, তার থেকে অনেক বেশি— ওই বিশেষ পরিস্থিতির উপরে পরিচালকের মন্তব্য বা টিপ্পনী।

একসময়ে সের্গেই আইজেনস্টাইন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ‘আওয়ার অক্টোবর বিয়ন্ড প্লেড অ্যান্ড নন-প্লেড’। তার নিজের নির্মিত বিপ্লবের দশ বছরের উপলক্ষে, ‘অক্টোবর’ ছবিটি প্রবন্ধে উল্লিখিত তাত্ত্বিক কাঠামোর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যেখানে ছবিটি তথ্যচিত্র এবং কাহিনিচিত্রের সীমারেখায় অবস্থান করছে। এই দু’য়ের মধ্যে, যেন কোনও জল-অচল প্রাচীর নেই, বরং আদান-প্রদান আছে। ঋত্বিক ঘটকের ‘আমার লেনিন’-কে অনেকটাই এই লেন্স দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। এখানে সংগৃহীত তথ্য বা ফাউন্ড ফুটেজ, পরিচালকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অবস্থানের আলোকে আলোকিত হচ্ছে ছবিতে। ঋত্বিক নিজে যেভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় এই চারটি পরিসরে বুঝছেন— তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে, তা-ই ‘আমার লেনিন’-এ দর্শকের কাছে তথ্যচিত্র আকারে তিনি উপস্থাপিত করছেন।

ছ’য়ের দশকে নির্মিত, ফরাসি তথ্যচিত্রের নতুন ধারাগুলি আমাদের বোঝায় যে— পরিচালকের ব্যক্তিগত অবস্থান, তথ্যচিত্রে তথ্যের নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানের পাশাপাশি দর্শকের সামনে আনা উচিত। তথাকথিত তথ্যচিত্রে, পরিচালকের অবস্থানকে লুকিয়ে যে-পরিবেশ তৈরি করা হয়, তাকে তাঁরা বর্জন করছেন। ঋত্বিকের তথ্যচিত্র ‘আমার লেনিন’-এ, সেই দিক থেকে দেখলে, পরিচালকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে, ছবিতে নৈর্বক্তিক বাস্তবের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে, তেমন কোনও ভুল করেননি ঋত্বিক। বরং তথ্যচিত্রের একটি রক্ষণশীল ধারা থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছেন তিনি এ-ছবিতে।

‘দুর্বার গতি পদ্মা’ ছবিটিতে ঋত্বিক, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের নির্মম গণহত্যার কথা বলছেন। কিন্তু সরাসরি ভায়োলেন্স দেখানো থেকে বিরত থাকছেন। চিত্তপ্রসাদের স্কেচের সাহায্য নিয়েছেন ভায়োলেন্সকে বোঝাতে। ঋত্বিকের পার্টিশন ট্রিলজিতেও, সরাসরি ভায়োলেন্সের কোনও স্থান নেই, তথ্যচিত্রেও ঋত্বিক সরাসরি ভায়োলেন্সকে বর্জন করছেন এবং কতকগুলি সিম্বলিক মোমেন্ট তৈরি করছেন। যা আমাদের ‘গুড সেলফ’এর কাছে বিশেষ আবেদন রাখে। ‘দুর্বার গতি পদ্মা’র মাদার আইকনের ব্যবহার— তাঁর সৃজনশৈলীর অন্যতম উপাদান, যা আমরা আগেই তাঁর কাহিনিচিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ করেছি। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সে-সময়ে যে কাজগুলি হয়েছে, তার মধ্যে ঋত্বিকের ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ সবচেয়ে শক্তিশালী কাজ, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ছবিটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার নিজস্ব স্টাইলকে তথ্যচিত্রে ব্যবহার করার বিশেষ নৈপুণ্যের ফলশ্রুতিতে।