লাসলো ক্রাসনাহোরকাই— এই জটিল উচ্চারণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান চিত্রপরিচালক বেলা তার-এর হাত ধরে। বলাই বাহুল্য, যোগসূত্র ‘সেটানট্যাঙ্গো’, তার-এর সাত ঘণ্টা উনিশ মিনিটের মহাকাব্য। যদিও ‘সেটানট্যাঙ্গো’-র আত্মপ্রকাশ ১৯৯৮ সাল, আমার ফিল্মটি দেখার সুযোগ ঘটে ২০০০ সালে। প্রায় একই সময়ে দেখি ১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার-এর ‘ড্যাম্নেশন’। দুই ফিল্মের টাইটেল কার্ডে বেলা তার-এর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের নাম দেখতে পাই। একটু সুলুকসন্ধান করে জানতে পারি ‘ড্যাম্নেশন’-এর মূল চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের জন্য তৈরি হলেও, ‘সেটানট্যাঙ্গো’-র উৎস ক্রাসনাহোরকাইয়ের উপন্যাস, যা ইতিমধ্যেই হাঙ্গেরিতে বহু-সমাদৃত এবং ‘ক্লাসিক’ বলে বিবেচিত। তখন অনেক খুঁজেও ‘সেটানট্যাঙ্গো’ ইংরেজি অনুবাদ পাইনি। ২০০১ সালে সিয়াটেল শহরে একটি বার্নস এন্ড নোবেল বুক স্টোরে চোখ আটকে যায় ‘ক্রাসনাহোরকাই’ শব্দবন্ধে। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ, তাও নামবাচক বিশেষ্য উপলক্ষে— হয়তো বা স্মৃতির খননকার্য এভাবেই সম্পন্ন হয়। তবে উপন্যাসের নাম অন্য, ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’।

আমাকে ‘দ্রুত পাঠক’ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই উপন্যাস খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠতে পারলাম না। আপাত দৃষ্টিতে উপন্যাসের প্লট মিনিমালিস্ট। একটি রহস্যময় ভ্রমণকারী দল, যার মধ্যে কয়েকজন লোক রয়েছে, একটি ছোট্ট হাঙ্গেরীয় গ্রামে হাজির হয়, একটি বিশাল গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, যা ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় তিমি’-র (the biggest whale in the world) অসাধারণ দর্শন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আনন্দ এবং বিস্ময়ের পরিবর্তে, নতুনরা, যাদের হর্তাকর্তা নিজেকে ‘দ্য প্রিন্স’ বলে অভিহিত করেন, বহিরাগতদের একটি দলকে আকৃষ্ট করে, যারা রহস্যজনকভাবে সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিছু সময়ের জন্য গ্রামটি সম্পূর্ণ সামাজিক ভাঙনের মধ্যে পড়ে যায়, যতক্ষণ না সেনাবাহিনী অবশেষে প্রবেশ করে এবং একটি অস্থির শান্তি ফিরে আসে।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের ক্লোস্ট্রোফোবিক মহাবিশ্বে, কোনও আইন বা শৃঙ্খলা নেই এবং রাষ্ট্র খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অগ্রগতি একটি করুণ মিথ, জীবন হল অর্থহীন অস্তিত্বের একটি বরফের জাদুঘর এবং জ্ঞান কেবল পাইকারি বিভ্রম বা অযৌক্তিক হতাশার দিকে পরিচালিত করে বলে মনে হয়।

আরও পড়ুন : ‘ঐতিহাসিকের কাজ নয় জেহাদের ঝান্ডা ধরা’!

সাক্ষাৎকার, অরুণ নাগ…

গল্পের প্লট সহজ হতে পারে, কিন্তু ক্রাসনাহোরকাইয়ের স্টাইল প্রথম দর্শনে বেশ কঠিন বলে মনে হয়েছিল। সমগ্র উপন্যাস অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ঘন বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত, অনুচ্ছেদ বিভাজন অনুপস্থিত। এই বুনট-নিবিড় শৈলীর মধ্যে অদ্ভুত দার্শনিক টানাপোড়েন আছে— প্রায়শই দীর্ঘ বাক্যগুলি বহুমুখী লেন্সের মতো কাজ করে, যা বিশ্বকে প্রায় একইসঙ্গে একাধিক দৃষ্টিকোণে প্রতিবিম্বিত করে, আবার এই ঘনত্ব আমার মতো পাঠকের দ্রুত পাঠকে একইসঙ্গে প্রতিরোধ করে। উপন্যাসের হাঙ্গেরীয় শহরটি হতাশাবাদ এবং নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ। শিক্ষা এবং আমলাতন্ত্র ভেঙে পড়েছে, ঘর গরম করার জন্য কোনও কয়লা নেই, টেলিফোন লাইন খারাপ হয়ে গেছে, বাস এবং গাড়ি ভ্রমণ অসম্ভব। গল্পের চূড়ান্ত পরিণতি এবং উপসংহার অবশ্যই একান্তই অন্তর্মুখী। বিশৃঙ্খলা এবং অন্ধকারের মধ্যে, যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা হল মৃত এবং পচা তিমি— যা অবশ্যই পতনের ইঙ্গিত দেয় — মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং স্বর্গীয়। কিন্তু আবারও, এমন একটি আশ্চর্যজনক প্রাণীর নিছক সত্যতা এবং উপস্থিতি জাদুর একটি অলৌকিক ধারা রেখে যায় যার রেশদীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকে।

এরপর দীর্ঘ অপেক্ষা— ২০০৬ সালে লেখক ক্রাসনাহোরকাইকে আবার ফিরে পাই ‘ওয়ার এন্ড ওয়ার’ উপন্যাসের অনুবাদে। আমলাতান্ত্রিক আর্কাইভিস্ট কোরিন এমন একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, যার তাৎক্ষণিক শ্রেণিবিভাগ করা যায় না। তিনি বুঝতে পারেন, পাণ্ডুলিপিটি বিস্ময়কর, ভিত্তি-কাঁপানো, মহাজাগতিক প্রতিভার কাজ। কোরিন সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে ইন্টারনেটে এই হারিয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট পাণ্ডুলিপিটিকে অমরত্ব দেওয়ার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করতে হবে।এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য, তিনি নিউ ইয়র্কে যান, কিছু অপ্রীতিকর চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পাণ্ডুলিপিটি পোস্ট করার জন্য একটি কম্পিউটার এবং ওয়েবসাইট কেনেন। ‘ওয়ার এন্ড ওয়ার’-এর সহজ অথচ জটিল প্লট দ্রুত ক্রাসনাহোরকাইয়ের উন্মাদ পিনবল গদ্যের নিচে চাপা পড়ে যায়। বইয়ের শেষের দিকে, কোরিন ইন্টারনেটের জন্য যে পাণ্ডুলিপিটি লিপিবদ্ধ করছেন, তাতে ভাষার অসাধারণ ব্যবহারের প্রতিফলন নিয়ে ভাবেন— নিশ্চিন্তভাবেই কোরিন ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার স্টাইল এরদিকেই দিকনির্দেশ করছেন: ‘…this enormous sentence comes along and starts to egg itself seeking ever more precision, ever more sensitivity, and in so doing it sets out a complete catalogue of the capabilities of language, all that language can do and all it can’t, and the words begin to fill the sentences, leaping over each other, piling up, but not as in some common road accident to be catapulted all over the place, but in a kind of jigsaw puzzle whose completion is of paramount importance, dense, concentrated, enclosed, a suffocating airless throng of pieces…’

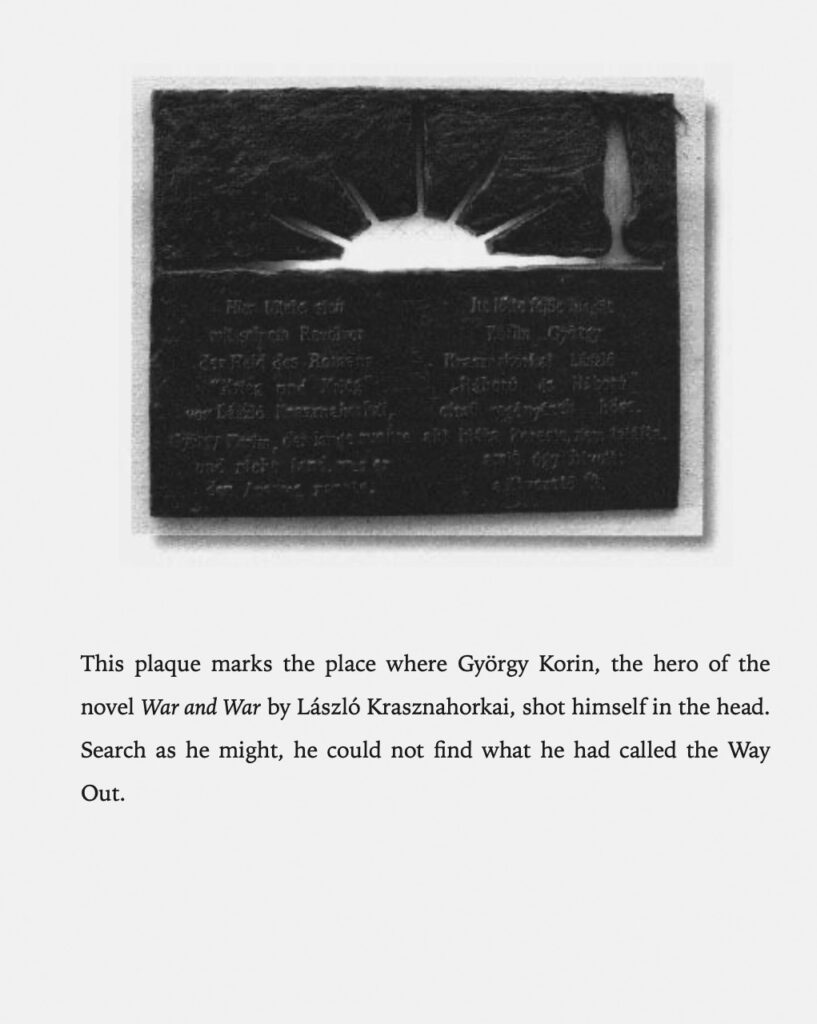

পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। আমরা কেবল কোরিনের বর্ণনার মাধ্যমেই এটি সম্পর্কে শুনতে পাই, কিন্তু এটি একটি অদ্ভুত বস্তু— বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দুতে চারজন অস্পষ্ট ভ্রমণকারী, যারা গ্রিস থেকে ইতালি এবং আফ্রিকা পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় এবং স্থানে সাধারণত কোনও ধরনের বিপর্যয় বা যুদ্ধের ঠিক আগে বিচরণ করে। বইয়ের শেষের দিকে গিওর্গি কোরিনের আত্মহত্যার স্মরণে একটি ফলকের এমবেডেড ছবি রয়েছে। ছবির তলায় বাক্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ— ‘Search as he might, he could not find what he called the Way Out.’

‘সেটানট্যাঙ্গো’ তাঁর জন্মভূমি হাঙ্গেরিতে প্রকাশিত হওয়ার সাতাশ বছর পরঅনুবাদ হয়েছে। আপামর বিশ্ব উপন্যাসের চলচ্চিত্রের রূপায়ণ দেখে ফেলেছে ততদিনে। তবে ছবির ভাষা বা চলচ্চিত্রের ভাষা তো আলাদা, তাই বইটা পড়ার উৎসাহ ভিন্নমাত্রার। বইটিতে কোনও অনুচ্ছেদ নেই, প্রায় ২৭০ পৃষ্ঠার মতো, যা বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে একটি ছোট হাঙ্গেরীয় গ্রামের বর্ণনা রয়েছে। একসময় এটি একটি শিল্পনগরী ছিল, গ্রামটি যে কারখানায় পরিষেবা দিত, তা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখন মাত্র কয়েকজন বাসিন্দা রয়ে গেছে। কাদা, মাকড়সা এবং ক্ষয়ের এক বস্তিতে তাদের অস্তিত্ব; এমন এক ভূ-দৃশ্যে যেখানে মানসিক এবং শারীরিকভাবে এক ধরনের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক অনুভূতি রয়েছে। স্থানীয় কিশোরী মেয়েরা পরিত্যক্ত কারখানায় নিজেদের বিক্রি করে, কিন্তু তাদের গ্রাহক-সংখ্যা কম। স্থানীয় ডাক্তার কেবল তার নিজের অসুস্থতা এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের অভ্যাসের ওপর তার নিরলস তালিকা তৈরি এবং পর্যবেক্ষণ নিয়ে চিন্তিত। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে উদ্দেশ্যহীন বসবাসকারীরা প্রতিবেশী হলেও মূলত একা। হঠাৎ দীর্ঘদিন ধরে মৃত বলে মনে করা দুই ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের গুজব গ্রামে পৌঁছেছে: ইরিমিয়াস এবং পেট্রিনা। আপাতদৃষ্টিতে ইরিমিয়াসকে ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা হয়, তার আগমনের অর্থ হবে পুনর্নবীকরণের সুযোগ। উপন্যাসের প্রথম ছয়টি অধ্যায় গণনা করা হয়েছে, I থেকে VI, ইরিমিয়াস এবং পেট্রিনার আগমনের দিকে এবং বাকি ছয়টি অধ্যায় গণনা করা হয়েছে, VI থেকে I, সেই আগমন থেকে, অনেকটা ট্যাঙ্গো নৃত্যের ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তির মতো। পরে প্রকাশ পায় ইরিমিয়াস এবং পেট্রিনা হয়তো সন্দেহজনক দুঃসাহসিক প্রতারক। ইরিমিয়াস শয়তান হতেও পারে, তবুও গ্রামবাসীরা তাকে যতটা গুরুত্ব দেয় তার বাইরে তার কোনও গুরুত্ব আছে, এমন কোনও বাস্তব প্রমাণ উপন্যাসের পাতায় নেই। বইয়ের ভাষা ও আখ্যান অর্থহীন এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্বহীন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সমস্যাটিকে সরাসরি সম্বোধন করে। বইতে কিন্তু কোথাও লেখক কোনও নির্দিষ্ট উত্তর দেননি। কারণ মহাজাগতিক কোনও প্রশ্নেরই চূড়ান্ত উত্তর হয় না। সামন্ততন্ত্র এবং মৃতপ্রায় সাম্যবাদের ভূত যখন ‘সেটানট্যাঙ্গো’-র চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করে, তখন ক্রাসনাহোরকাই কেবল ব্যর্থ আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে হাঙ্গেরীয় মানসিকতা নিয়ে আগ্রহী নন। তিনি সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে মানব ব্যক্তির অসুস্থতা এবং হতাশা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভ্রান্তি তৈরি করি— তাতেই বেশি আগ্রহী।

‘দ্য লাস্ট উলফ অ্যান্ড হারম্যান’, ‘সেইওবো দেয়ার বিলো’, ‘চেসিং হোমার’, ‘হার্সস্ট 07769’— ইন্টারন্যাশনাল ম্যান বুকার প্রাইজ পাওয়ার পর প্রতিটা বই পরপর অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছে। নতুন পাঠকরা আরম্ভ করতে পারেন ‘সেইওবো দেয়ার বিলো’ দিয়ে। এখানে ১৭টি পর্ব রয়েছে এবং পর্বগুলির নামকরণ করা হয়েছে Fibonacci ক্রম অনুসারে। প্রতিটি অধ্যায় অন্যটির থেকে স্বাধীন, সময় এবং পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে সেগুলি সবই শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে। ক্রাসনাহোরকাই সমগ্র সাহিত্য-চেতনা বিষয়ে মূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি কেবল পুনরাবৃত্তি করতে পারি, যা আমেরিকান সমালোচক সুসান সনটাগ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন— ‘master of apocalypse’। সুইডিশ অ্যাকাডেমির বিবৃতি অনুযায়ী, László Krasznahorkaiis a great epic writer in the central European tradition that extends through Kafka to Thomas Bernhard, and is characterised by absurdism and grotesque excess,… But there are more strings to his bow, and he also looks to the East (‘আ মাউন্টেন টু দ্য নর্থ’, ‘আ লেক টু দ্য সাউথ’, ‘পাথস টু দ্য ওয়েস্ট’, ‘আ রিভার টু দ্য ইস্ট’ এবং ‘সেইওবো দেয়ার বিলো’-তে জাপান ও চিনের দর্শনমূল ভিত্তি) in adopting a more contemplative, finely calibrated tone.’

‘দ্য লাস্ট উলফ অ্যান্ড হারম্যান’, ‘সেইওবো দেয়ার বিলো’, ‘চেসিং হোমার’, ‘হার্সস্ট 07769’— ইন্টারন্যাশনাল ম্যান বুকার প্রাইজ পাওয়ার পর প্রতিটা বই পরপর অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছে। নতুন পাঠকরা আরম্ভ করতে পারেন ‘সেইওবো দেয়ার বিলো’ দিয়ে। এখানে ১৭টি পর্ব রয়েছে এবং পর্বগুলির নামকরণ করা হয়েছে Fibonacci ক্রম অনুসারে। প্রতিটি অধ্যায় অন্যটির থেকে স্বাধীন, সময় এবং পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে সেগুলি সবই শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে।

তবে যেহেতু সবক’টা লেখাই অনুবাদে পড়া, কাজেই অনুবাদকদের মুনশিয়ানা তারিফ করার মতো, বিশেষ করে জর্জ সির্তেসের কথা বলব, যিনি নিজেও কবি হিসেবে যথেষ্ট বিখ্যাত। তবে কি পাই ক্রাস্নাহোরকাইয়ের লেখা থেকে, যা বারবার আমাকে টেনে নেয়, ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাঁর লেখার কাছে? ফরাসি দার্শনিক পল ভিরিলিও ‘ড্রোমোলজি’ বলে এক কনসেপ্টের কথা বলেন— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতির সর্বব্যাপী, বিস্তৃত শিলালিপি। মোদ্দা কথা, ড্রোমোলজি হল গতি এবং আধুনিক সমাজের ওপর এর প্রভাবের অধ্যয়ন। ভিরিলিও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গতি— বিশেষ করে পরিবহণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে — মৌলিকভাবে মানুষের ধারণা, সামাজিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করে। ভিরিলিও ‘ড্রোমোক্র্যাটিক সোসাইটি’ শব্দটি তৈরি করেছিলেন গতির যুক্তির চারপাশে সংগঠিত একটি সমাজের বর্ণনা দিতে, যেখানে গতি ক্ষমতা এবং সম্পদের বন্টন নির্ধারণ করে। এক অকাট্য সত্য, যা আমরা প্রতি মুহূর্তে চারপাশে দেখতে পাই। গতি, গতি এবং আরও গতি, এই আমাদের জীবন। ক্রাসনাহোরকাইয়ের রচনা, পরবর্তী পুনরাবৃত্তি, প্রত্যাহারের মৌলিক প্রস্তাবের অধ্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ এই গতির বা গতিময়তার প্রতিরোধ। তার লেখার স্টাইল যেন সচেতনভাবে ক্রমাগত ব্যস্ততা এবং তাৎক্ষণিক তৃপ্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ। সেজন্য দীর্ঘ বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, তাকে তার সময় দিতে হয়, দীর্ঘ অধ্যায়নের মাধ্যমে।

অনেকে বলেন, ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখা টমাস বার্নহার্ডের অক্ষত উদ্বৃত্তের মতো, অথবা হোসে লেজামা লিমার নান্দনিক আধিক্যের (excess) মতো। অনেকবার পড়ে আমার মনে হয়েছে, ক্রাসনাহোরকাইয়ের উপন্যাসের গতিবেগ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দ্বারা সীমাবদ্ধ। চরিত্রগুলি বিরতির মধ্যে অর্থ তৈরি করে এবং নিঃশেষ করে দেয়। এবং তার মধ্য থেকেই আকস্মিকতার এক রহস্যময় ‘অধরা’ (elusive) অনুভূতি রাজত্ব করে।

অন্তত আমার কাছে তাঁর লেখা ‘দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স’ থেকে প্রতি মুহূর্তে ‘দ্য মেলানকোলি অফ স্পিড’ হয়ে উঠে।