পুজো নিয়ে বিভিন্ন দল, সমাজ আর প্রাচীন শরিকদের মধ্যে আকচাআকচি দেখেছিলাম মশাই ঢাকায়। ওই তো শাঁখারিবাজারের এট্টুখানি চিপা গলি! তার মধ্যে দু’পা অন্তর প্যান্ডেল— বাঁশের ‘ট্যাকচার’ রাস্তার ওপর এমনভাবে বানিয়েছে যাতে গোটা এলাকার দম আটকে গেলেও তলা দিয়ে দিব্যি গলে যাওয়া চলে মাথা ঝুঁকিয়ে। তা, পিতিমে দর্শনে এসে বুক চিতিয়ে বেড়ানোর আছেটাই-বা কী! বল্লম-ফল্লমের খোঁচা খেলে নিমেষে ইহলীলা সাঙ্গ, তাই কাপড় বাঁচিয়ে গেরিলা কায়দায় টানেল-যাত্রা! ওপরে কাঠের পাটাতনের ওপর রাস্তার এপার-ওপার জুড়ে দুগ্গার জমকালো অবস্থান, কিছু লোক এক মনে বেলপাতা বাছছে সেই নাইন্টিন থার্টি থেকে এবং বাঁউন ঠাকুর পঞ্চুমঞ্চু প্রদীপ হাতে ঢাকের তালে নেচে চলেছেন সমস্তরকম মচমচ, খটমট, ধর ধর, হেলে গেল, হেলে গেল ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে… অর্থাৎ, একেবারে লাল, নীল কাগজ-কাপড়, চাঁদমালা, ঝলমলে রাংতা, ডাকের সাজ, ঢাক-চড়বড়ি বাজনা, হেমন্ত-লতা-মান্না থেকে রঙিন টুনি, টুনটুনিমার্কা চুলের ছাঁটওলা নানা ক্যাটাগরির মজনু মিঁয়া এবং টুনির মায়েদের লিপস্টিক, বেনারসি, জরি, গয়না, থাউজ়েন্ড ওয়াটের ঝিলিক মারা বত্রিশ পাটির চোখ ঝলসানো, যাকে বলে, ফর্মিডেবল প্রেজেন্স-সহ। এলাহি কারবার! ঢাকার হিন্দু ব্যবসায়ীদের কেমন পয়সা বুঝতে হলে ওই চিপা গলিতে এক-আধ চক্করই যথেষ্ট। গম্ভীর মুখে ঝালমুড়ি, সেদ্ধ চানা-ছোলা, আখ, মিষ্টি পোলাও, বিস্কুট, ফুচকা, বিটলবণ-ছিটানো শশার ফালি, চালতা-আমড়া-তেঁতুল-কুলের আচার, আলুকাবলির পাতা, আইসক্রিমের কাগজ চেটে চলা মহিলাদের এক-একজনের হাতে-কানে-গলার গয়নায় গোটা ঢাকা কিনে ফেলা যায় অনায়াসে। এ ওরটার দিকে নজর-হিসেব রাখে, আত্মীয়-বন্ধুর বিয়ে-শাদির অছিলায় ড্যাকরা-স্যাকরার খোঁজ-তালাশ নেয়, আর দুগ্গা পুজোয় সোয়ামি-সেরেস্তার আদর-আমদানির ওজন গভীরতা মাপে তীর্যক দৃষ্টি হেনে। যাদের শরিলে যত গয়না, তাদের পুজোয় তত রোশনাই।

এছাড়া কিছু জীর্ণ দুয়ার ঠেলে সংকীর্ণ উঠোনে ঢুকে দেখেছি চারপাশে দু’তিনতলা ততোধিক মলিনতায় আচ্ছন্ন সাবেক দালানকোঠার মাঝে শতাব্দীপ্রাচীন পুজোর হুল্লোড়হীন অনারম্বড় গোছগাছ। সেখানে লালপাড় কোরা কাপড়ের ঢাকা-চাপার আড়াল থেকে নবাবি কেতার নেকলেস, হিরে-চুনি-পান্না-মুক্তো বসানো বাউটি-নথ-চুড়-কানপাশা উঁকি মারে। সঙ্গীকে জিগালেম, ‘অমন ডিজাইনের দেখা তো বাপু বিলিতি ছবির বইতেই মেলে জানতাম। কেসটা কী?’ সে বললে, ‘কাকিমার বাপ-ঠাকুদ্দারা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্যাকরা, কলকাতায় দোকান ছিল। তারা তো আর মেয়েকে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে গয়না কিনে দেবে না! তাছাড়া এহসান মঞ্জ়িলের বিবিসাহেবাদের তরে সব সময়ই দশ-বিশ ভরির এটা সেটা ঠুক ঠাক হয়ে চলে কারখানায়। তাদের ধুলো ঝেড়েই যে সাত পুরুষের বিয়ের গয়নার সোনা জোগাড় হয়, তা আর কেই-বা না জানে। ডিজ়াইনও ওখান থেকেই ঝাড়া। ছোটখাট স্যাকরাদের কাজই এসব পালাপার্বণে বউ-ঝিদের গয়নার ডিজাইন আড়চোখে মুখস্থ করে পরে সেসব অন্য কাস্টমারদের চালিয়ে দেওয়া, এক-একজনের চোখে কেমন ক্যামেরা ফিট করা ভাবতে পারবে না’। বলে চোখ টিপল সঙ্গীটি।

আরও পড়ুন : বাড়ির পুজোর থেকে সার্বজনীন পুজোয় কি বেঁধে বেঁধে থাকা বেশি? লিখছেন শুভ্রজিৎ দত্ত…

অমুক বাড়ির মেয়েরা এমন শাড়ি-গয়নায় সেজে বিসর্জনের ঘাটে নামলে, তমুক বাড়ির নববধূ একবার ঘোমটা ঠিক করার অছিলায় গলার জরোয়া থেকে কপালের টায়রা অবধি সবটা দেখিয়ে নেয়। বাঁশের মাথায় বাঁধা আলোর ফোকাস, আশেপাশে, সামনে-পিছনে উপচে পরা ভিড় থেকে লোকজনের তাকানো, দৃষ্টি ফেরানো, হঠাৎ আগুনের ফোয়ারা ছিটকে ওঠা তুবড়ির আলোয় সবার বিস্মিত নজর গুলিয়ে যাওয়া থেকে সম্বিত ফিরে পাওয়া অবধি সবই নাকি মাথায় রাখতে হয়, হিসেব কষে দলবদ্ধ মানুষের মনের ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে, সরতা দিয়ে মিহি ফালিতে সুপারি কুঁচানো থেকে কাওনের চালের পায়েস রাঁধার দুধে হাতির দাঁতের রং ধরার সূক্ষ্ম হেরফের বুঝে ওঠার কালে মা-ঠাকুমাদের তজুরবার ঝুলি হতে খসে পড়া টুকরোটাকরা খুঁটে তুলে পাঠ নেওয়ার ওপরেই সে আঁচল আলগোছে তুলে ধরা, ঘোমটা সরিয়ে হিরের চমক ঠিকঠাক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার সাফল্য। আলোর গতিবেগ সম্বন্ধীয় আন্দাজ যাঁদের প্রখর, তাঁরা জানবেন যে ওই এক মুহূর্তের মধ্যেই যাদের বোঝার, তারা সে দ্যুতি, অনাবিল প্রস্তরখণ্ডের ক্যারেট, স্যাকরার মেকদারি, বাড়িতে কার কেমন বোলবোলাও ইত্যাদি সবটাই আগাপাশতলা বুঝে ফেলেন। এই বিশেষ ধরনের ‘ই’ ইজিকাল্টু এমসিস্কোয়ারটিতে পৌঁছনো বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী জনপদের ঘিঞ্জি, অপ্রশস্ত গলির সংকীর্ণমনা গোষ্ঠীকোন্দলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং আবাল্য কূটকচালির জারকরসে টোপা জলপাইয়ের মতো টসটসে, তেল গড়ানো, সরলমনা বঙ্গললনার স্ক্রু ড্রাইভারের প্যাঁচমারা মগজ ব্যতীত অন্য কোনও তালেবরের পক্ষেই সম্ভব নয়। ওই এক মুহূর্তেই বহু ঢাকাবাসী সদ্য যুবার মন-মগজ, ইহকাল পরকাল, মার্কস-এঙ্গেলস্ ইত্যাদি যাবতীয় যা-কিছু সবটাই বরাবরের মতো মিঠি কাটারির জানলেবা বেমারিতে ‘গোলি অন্দর, জান বাহার’, অর্থাৎ কিনা ধরাশায়ী— ‘ঢাকা শহর বড়ই গুলজার’ এবং সে অন্য গল্প, আর-এক কিম্ভূত প্রতিযোগিতার কাহিনি। সে আশিকি, মৌশিকি, তদুপরি গুলাবি গোস্তাখির রোমাঞ্চকর গল্প পরে কখনও হবে ’খন।

বন্ধুবর এক হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে বললে, ‘যাদের পয়সার জোর বেশি এবং লড়কে লেঙ্গে হেঁকে কোমড়ে গামছা বাঁধার লোকবল সাতাত্তরের সিপিএমের লগে টক্কর দিতে পারে, তারা সকালে মণ্ডপে বিসর্জনের পর দধিকর্মার দই-চিঁড়ে-সন্দেশ মেরেই বাড়ির বউ-ঝিদের গাড়িতে গুঁতিয়ে ভরে, নিজেরা লড়িতে প্রতিমা তুলিয়ে, কেউ দশ-বিশ তো কেউ তিরিশ-চল্লিশ ঢাকি জুটিয়ে ইছামতীর উদ্দেশে রওয়ানা নিয়েছে— তার আগে মাসখানেক, অর্থাৎ পুজোর চাঁদা তুলতে বেড়োনোর আগে থেকেই নাকি বিভিন্ন আড্ডায় বিসর্জনের তোড়জোর নিয়ে আলোচনা। পুজো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, ও তো হয়ে যাবেই। বিসর্জনটাই আসল। কিছু লোক গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায় ‘তগো ডেহায় (তোদের ঢাকায়) আমরা ফোতিমা বাসাই (প্রতিমা ভাসাই) না।’

পথে দুপুরের খাওয়া বলতে পদ্মার পাড়ে পাইস হোটেলে দুগা গরম ভাত, ইলিশের তেল, ভাজা, সর্ষে বাটা, কাঁচা তেলে ভাপা, বেগুন-কালোজিরে-কাঁচালঙ্কার ঝোল, আর তারপর বগুরার দই, রসগোল্লা। বিকেল নাগাদ ইছামতীর পাড়ে বসে চা, চপ, বেগুনি, ফুলুড়ি আর তারপর বিসর্জনের তোরজোর। রাতে টিভি চালালে নদীবক্ষে গয়নার নৌকায় তাদের প্রতিমা ঘুরিয়ে নিরঞ্জনের প্রস্তুতি, তুবড়ির রোশনাই আর আলাদা নৌকায় মেয়েদের শাঁখ, উলুধ্বনি, সাজপোশাকের আড়ম্বর দেখবে কেমন তাক লাগিয়ে দেয়! প্রতি বছর এক ঢাকি, এক বাজনদার, এক লোকলস্করসমেত নৌকা ভাড়া নেয় পুজো কমিটির লোকেরা। শহরের বাইরে লড়ি দাঁড় করিয়ে ঘাট অবধি গোটা রাস্তা ইংলিশ ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা চলত এককালে। এখন আর খবর রাখি না। ভারতে টাকি শহরে নদীর পার ধরেও একই ব্যবস্থা। সে যে না দেখেছে, তার পক্ষে গোটা কার্নিভালটা কল্পনাতীত এক সন্ধের কেঠো রসকষহীন বর্ণনা হিসেবেই থেকে যাবে। দু’পারের বাঙালিরই নানাবিধ স্টেক— বাংলাদেশিরা বছরে একবার বেড়োয় ‘দেখো, মুসলমানদের দেশেও আমরা কেমন ঐতিহ্য ধরে রেখেছি’ ইত্যাদির প্রমাণ দিতে। ভারতীয়দের এক-এক বছর এক-একরকম অ্যাজেন্ডা। কখনও বাবরি মসজিদ ভাঙার উচ্ছ্বাস এবং মুসলমানদের তোলা পদ্মের মালায় শোভিত প্রতিমা, আবার কখনও আইপিএলে দাদার কীর্তি। মোট কথা, প্রতিযোগিতা চলছেই।

আমাদের ছেলেবেলায় এক নৌকার মাঝি আর-এক নৌকার সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে প্রতিমা, ঢাকি, মেয়ে, বউ-সহ সমস্তটা জলে ডুবিয়ে দিয়েছে এমনটাও শুনেছি। কাদের নৌকা, প্রতিমা, ঢাক, আলো শেষ পর্যন্ত নদীর বুকে জেগে রইল, সে নিয়ে রেশারেশি পারে একাধিক দলের মধ্যে বাঁশ পেটাপেটি বাবদ মিটত। বেশ কিছু লোকের মৃত্যু অনিবার্য ছিল বিসর্জনের দিনে। সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এত আলোর বন্দোবস্ত ছিল না। হুল্লোড়বাজ ছেলেপিলে এক নৌকা থেকে আর-এক নৌকায় উঠে পড়ত ঝাঁপ দিয়ে, অন্য দলের প্রতিমার হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনা, সুন্দরীদের হাতের ডালা থেকে সন্দেশ, মিষ্টি নারকেলের নাড়ু তুলে নেওয়া ইত্যাদি কৃতিত্ব প্রমাণের নানাবিধ কম্পিটিশন চলত। সবটাই বেপাড়ার মেয়েদের নৌকার গায়ে নৌকা ঠেকিয়ে, ওস্তাদ মাঝিরা ওইরকম ভারী নৌকা কীভাবে অমন প্রিসিশন ম্যান্যুভার করাতেন ভেবে এখনও গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। নিমেষে কাত হয়ে আবার অন্য দিকে হেলে পড়া নৌকাভর্তি শিহরিত, উল্লসিত, চিৎকারের চোটে আকাশ বিদীর্ণ করতে মরিয়া একপাল মারী পুরুষের মাঝে জলে ঝাঁপ মারা, অন্য নৌকায় উঠা পড়া বা কিল-চড়-লাথি-ঘুসি অগ্রাহ্যপূর্বক এক চোখে রসগোল্লার হাঁড়িতে আটকে প্রতিমার অস্ত্র খুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে মাঝনদীতে দু’একটা প্রাণ না যাওয়াই আশ্চর্যের। বাড়িতে বাপ-মা’র মনের অবস্থা মাথায় রাখলে ডানপিটেপনা সম্ভব? তখনও দশ বারো বছর বয়স থেকে মদের বোতল হাতে ‘আসছে বছর আবার হবে’ নাচগানা শুরু হয়নি। এমনকী সিগারেট-বিড়িও না। তবে লরির মাথা থেকে জলে ঝাঁপ, এক দমে নদীর বুকে বিলীন প্রতিমার চালি থেকে দুগ্গার মুন্ডু খুলে আনা বা মুখে ধুনুচি কামড়ে পিছনবাগে আর্চ করে নাচের কালে গায়ে আগুন ধরিয়ে ফেলা জাতীয় গাড়লপনা বেশ জনপ্রিয় আইটেম ছিলো। কোন ক্লাবের ছেলেরা একদম উত্তম কুমারের মতো, তা বিসর্জনের পর ফের একবার প্রমাণ দেওয়ার দরকার পড়ত না, এবং সে-বিষয়ে গার্লস স্কুলের অসমাপ্ত আলোচনাগুলো বিকেলে কালুর চপের দোকান ছাড়িয়ে রমেনদার অঙ্কের টিউশনি, চারটে বারোর ট্রেন চলে যাওয়ার পর দু’নম্বর প্ল্যাটফর্ম এবং ফাঁকা মফস্সলেরর সরু রাস্তার অন্ধকারমতো ল্যাম্পপোস্টের তলায় নানাবিধ পরিণতির অপেক্ষায় এসে জড়ো হত। সে-সময়ে সবাই গায়ে হালকা চাদর চাপাত, সবার চুলে লাল, গোলাপি ফিতের কলা বেনুনি, সবার কান্তা সেন্ট।

‘সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি’

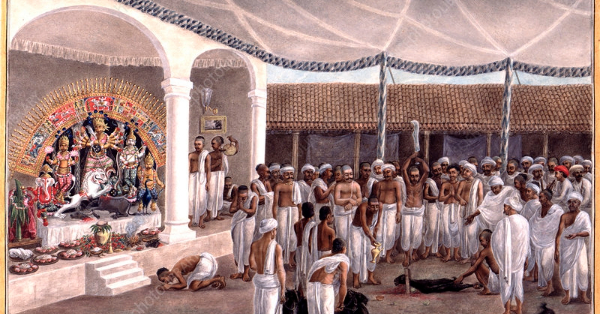

হুতোম ‘চড়ক’ পরিচ্ছেদের শেষে কয়েছেন, ‘কলকেতা সহরের আমোদ শীগগির ফুরায় না, বারোইয়ারি-পূজার প্রতিমা-পুজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না।’ এখন পুজো শুরু হয়ে যায় পনেরোদিন আগে— হুতোম এ-যুগে জন্মালে না জানি কী কইতেন! তবে যে-বাক্যটি তাকে দিয়ে পুনর্বার বলিয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হত না, তা হল ‘বারো জন একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়… মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারী-পূজার প্রধান উদযোগী।’ তখন এমএলএ, এমপি, পাঁঠাকাটা, গাঁটকাটা, মাস্তান বা কর্পোরেট ছাপওলা গস্তানি মাগিরা সমাজজীবনের এবং অনোন্দৎসবের এতখানি জুড়ে অধিকার বিস্তার করেনি, মানুষও কানকাটা বেহায়াপনাকে আদেখলার মতো এমন বিনা বাক্যব্যায়ে মেনে নিত জোর গলায় বলা যাচ্ছে না। ফলে, এখন যে মড়ক, খুঁটিপুজো, নতুন জামাকাপড় কেনা, চাকরিহারাদের আন্দোলন, স্কুলশিক্ষকদের দেখলে পুলিশের লাথি মারা, যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিল তাদের হয়ে নেতা-মন্ত্রীদের কেঁদে ভাসানো, একটানা মেয়েদের ধর্ষণপশ্চাৎ খুন, গরিবের অনাহারে মৃত্যু এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নাৎসি জার্মানিকেও হার মানিয়ে দেওয়া খুনখারাবির সরকারি প্রতিযোগিতা চলছে, তা হয়তো ওঁর পুজোসংখ্যার লেখার বিষয় হয়ে উঠত।

পুজোয় পাঁচদিনের সাংস্কৃতিক উৎসব, প্যান্ডেল, লাইট, প্রতিমার উচ্চতা, গাছের গায়ে জড়ানো সবক’টা চাইনিজ টুনির জ্বলা-নেভা সংক্রান্ত হিসেব, ভোগের লাবড়া, রাত আড়াইটেয় তিনটে কুকুর এবং একটি বাহ্যজ্ঞানশূন্য মাতালকে সাক্ষী রেখে শ’খানেক প্রদীপ জ্বালানোর পবিত্রতা, ডানকুনিতে একুশ হাজার বছরের পুরনো পুজো দেখে ফেরার পথে ‘ককটেল’ গেলা ড্রাইভারের ‘সামান্য ভুলে’ ফুলপাঞ্জাব ট্রাকের তলায় পনেরোজনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, আগে থেকে ‘মাল স্টক’ করে পাঁচদিনই নিয়ম মেনে শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি, ‘ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট’ ছাপানো উত্তরীয় লটকে মাটির থালায় ভাত-চাইনিজ-মোগলাই গেলা, এমনিতে সারা বছর দশটা-পাঁচটা সামলে মোটামুটি এ-জীবন কাটিয়ে দেওয়া বাঙালির সে-সব নিয়ে উন্মাদনার সঙ্গে ব্যক্তিগত হার-জিতের হিসেব ইত্যাদি গোটা ব্যপারটাই বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা থেকে এমন আশ্চর্যরকমের বিযুক্ত যে আদতে হুতোমের মতো দেখার কায়দা ছাড়া হয়তো এই অবাস্তব উপহাসের তল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই ক’দিন সে অন্য গ্রহের জীব, পরদিন ভোরে অঞ্জলি দিতে হবে বলেই সপ্তমীর রাতে পানু দেখে না, এবং প্যান্ডেলে রবীন্দ্রসংগীত চালানোর সাব কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও, এবারের পুজোকে সাকসেসফুল করে তোলার গোপন আন্দোলনের সে একনিষ্ঠ কর্মী। পুজোয় দীঘা যাওয়ার কথা ছিল, যাবে না। ওখানে নতুন জগন্নাথ মন্দিরের গায়েই সওয়া তিন লক্ষ বছরের পুরনো একটা দূর্গামূর্তি পাওয়া গেছে, হেবি জাগ্রত, বর্ষার বদলে হাতে একখানা কীসের যেন শিশি (গায়ে লেখা Expires in 3 Months)— তবু যাবে না। মিসেস টিংগালিংগালিং চক্কোত্তি সিবিচে পড়ার একটা টুপিস আনিয়েছে ব্যাংকক থেকে, সেদিন দেখাতে এনেছিল টুম্পিসোনাকে— তবু ওকে পুজোর ক’দিন পাড়ার ক্লাবচত্তর থেকে এক চুল নড়াতে পারবে না কেউ। এবারে ইজ্জত কা সওয়াল হ্যায়— পাড়ার ইজ্জত, পাড়ার মা-বোনেদের ইজ্জত, ক্লাবের মা দুগ্গার ইজ্জত, হাঁস, ইঁদুর, হাতি, বাফেলো, কাকাতুয়া টাইপের ওই বড় পাখিটা, কী যেন নাম, সারিসকায় জিপগাড়িতে ওর হাতে ঠুকরে দিয়েছিল, সেই পাখিটার ইজ্জত… আজকাল রাতে মাল খেলে কিছুই মনে পড়ে না…

সবাই শত্রুপক্ষ। ঢাকিটা পাড়ার প্যান্ডেলে মরার মতো ট্যাং ট্যাং করে চলেছে, হাত যেন চলেই না। অন্যান্য পাড়ার ঢাকিদের দেখো কেমন তেড়েফুঁড়ে গোল হয়ে ঘুরে নেচে-নেচে বাজাচ্ছে, ঢাকের পেছনে লাগানো পেখমের মতো ঝালর দুলিয়ে— মনে পড়েছে, পাখিটার নাম পিকক, কাত্তিকের বাহন! কাঁসি বাজায় যে-ছেলেটা, সেও খেল দেখাচ্ছে বাপের সঙ্গে। এপারায় কাশির আওয়াজ শুনলে মনে হয় স্কুলে অঙ্ক ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, জীবনবাবু রোঁয়া ফুলিয়ে বেত হাতে তেড়ে আসছে। ও গেলাসে আর-এক পেগ ঢালে— তারপর কী মনে করে দেড় পেগ। মায়ের জন্য এটুকু সে করবে। ডুকরে কেঁদে নেয় একটু। ছোটবেলা থেকেই ইমোশনাল। ইমোশন ছাড়া দুগ্গাপুজো হয় না, ভাসান হয় না, দধিকম্মার পর ইয়াম্মা ইয়াম্মা ড্যান্স তো ইম্পসিবল। গেলাসে পৌনে দু’পেগ ঢালে। বেডরুমে একটা মুটকিমতো কে যেন ঘুমোচ্ছে চাদর চাপা দিয়ে… আজকাল ঘরে এলিয়েন ঢোকাচ্ছে বেপাড়ার পুজো কমিটি… ‘ঢোকাচ্ছিস ঢোকা, আমিও ছাড়ব না’… চাদরচাপা মুটকিটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ‘বেবি, বেবি’ বলে চিৎকার করছে কেন কে জানে… পাছায় ন্যাপালা টেনে দিলে…

আমাদের ছেলেবেলায় এক নৌকার মাঝি আর-এক নৌকার সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে প্রতিমা, ঢাকি, মেয়ে, বউ-সহ সমস্তটা জলে ডুবিয়ে দিয়েছে এমনটাও শুনেছি। কাদের নৌকা, প্রতিমা, ঢাক, আলো শেষ পর্যন্ত নদীর বুকে জেগে রইল, সে নিয়ে রেশারেশি পারে একাধিক দলের মধ্যে বাঁশ পেটাপেটি বাবদ মিটত। বেশ কিছু লোকের মৃত্যু অনিবার্য ছিল বিসর্জনের দিনে।

সকালে চা, অ্যালকা সেলৎজ়ার, ডিমপাঁউরুটিমাকোমচিজ, অ্যালকা সেলৎজ়ার, দু’কাপ কফি, অ্যালকা সেলৎজ়ার, দুটো স্যারিডন, অ্যালকা সেলৎজ়ার আর তারপর একটা অ্যালকা সেলৎজ়ার খাওয়ার পর মনে পড়ল গতকাল রাতের সাতানব্বই কিলোর ছোট তিমি মাছের মতো স্লিম, তন্বী, জিরো ফিগার জিনাহারাম জিনাতামানটি আসলে বাড়ির মিসেস— অনেকক্ষণ লাগল ‘শুধু বেডকভার’ পরা কোনও মুট, অর্থাৎ কিনা জীবনে অন্য কোনও তিমি, আইমিন ইসে-টিসে নেই প্রমাণ করতে। ক্লাব সেক্রেটারি বলল, ‘শুধু ভাসান নয়, ‘ঠাকুর আনার’ ব্যপারটাকে ‘আনার কিলিং’-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে; মানে প্রথম রাতেই কিল ইট! কম্পিটিশনের কোনও গুঞ্জায়েশই থাকবে না। একশো মেয়ে শাঁখ বাজাবে। একশো মেয়ে নাচবে। একশো মেয়ে উলু দিয়ে বডি ঝাঁকাবে from কুমোরটুলি to পাড়ার প্যান্ডেল। সব কিছুর জন্য রেডি থাকতে হবে, কমান্ডো কায়দায়।’ সঞ্জয়ের জামাইবাবু কমান্ডো ছিল। ‘যোগাযোগ কর, কুইক! পুজোর ক’দিন তো বটেই, ভাসানে যেন ওয়াকিটকি হাতে প্রেজ়েন্ট থাকে। মোবাইলের কাজই না এটা!’

পাশের পাড়ার ক্লাবে গুপ্তচর পাঠানো শুরু হয়েছে। ওরা ভোগে দু’রকম পাপড় দিচ্ছে। আমরা এক্সট্রা তরকারি দেব, তোরা পনিরের টাকাটা আইফেল টাওয়ার্সের মালিকের গলায় পাড়া দিয়ে জোগাড় কর। ভাবছি বাহনগুলোকে লাইভ করলে কেমন হয়। ময়ূর-ফয়ুর কোনও ব্যপার না, একটি সিংহ জোগাড় করাই চ্যালেঞ্জ। পাড়ায় কারওর চিড়িয়াখানায় চেনাশোনা, আত্মীয়কুটুম নেই? বনমালি, তোর মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে না? চিড়িয়াখানায় চাকরি করে এমন পাত্তর দেখ, পাড়ার জন্য এটুকু কর। কী? ওরা সাতদিন চণ্ডীপাঠ করাবে? নো প্রবলেম। আমরা পনেরোদিন চণ্ডীপাঠার ব্যবস্থা করবো, বুঝলি না? বিশুদ্ধ নিরামিষ পাঁঠার মাংস, ব্রিয়ানি, ছ্যালাটের দোকান দেবে পুজো কমিটি। দেখি ওরা কীভাবে জেতে! অ্যাই ছেনো, পিস্তলটা বের কর তো, ওদের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিটাকে গুলি করে আসি, কাজ ফেলে রাখতে নেই, তোরা মধুপর্ক, অর্থাৎ হানিপর্কের মাঞ্চুরিয়ানের রেসিপিটা দেখে রাখ, মাঞ্চু ছাড়া পুজো হয়? রাতে ইসের সঙ্গে লাগবে। জয় মা!