ফিল্মের ওপর আলো ফেলে ছবি তৈরির রুপোলি ইতিহাসের পাতা উল্টোলে ফ্রান্স, অ্যামেরিকা, ইংল্যান্ডের নাম বারবার ফ্ল্যাশ করবে। ওরা আবিস্কারক। প্রসার ওদেরই হাত ধরে। ১৮২৬ সালে নিপশে, ১৮৩৯ সালে দেগারে যে প্রযুক্তিতে পৌঁছেছিলেন, তাকে স্বচ্ছন্দে ফোটোগ্রাফির প্রথম পৰ্যায় বলা যেতে পারে। এর সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় ছবি উঠল, ১৮৫৬ সালে। পাওয়া যাচ্ছে বেঙ্গল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির নাম। উঠে আসছে অন্নপূর্ণা দত্ত ও সেন রায় বোনেদের পরিচয়। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় পত্তন হল বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড-এর। আজকের তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক যন্ত্রপাতি হলেও সেই সময়ের যথেষ্ট পরিষ্কার, ঝলমলে সাদা-কালো ছবিতে ধরা পড়েছে স্থাপত্য, গ্রাম, সাহেব-সুবো, নেটিভদের চেহারা। শুধুমাত্র ফোটো নয়, আলোকচিত্র প্রযুক্তির বিরাট ভূমিকা ছিল মুদ্রণ জগতে। এখানেই উজ্জ্বল উপেন্দ্রকিশোরের নাম। বাংলায় আলোকচিত্র চর্চার ইতিহাস বিশদে জানতে চাইলে সেরা বই হল সিদ্ধার্থ ঘোষের ‘ছবি তোলা, বাঙালির ফোটোগ্রাফি চর্চা’, এখনও পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাংলাকে ধরলে তাই মনজুর আলম বেগের বইটিও উল্লেখ করতে হবে।

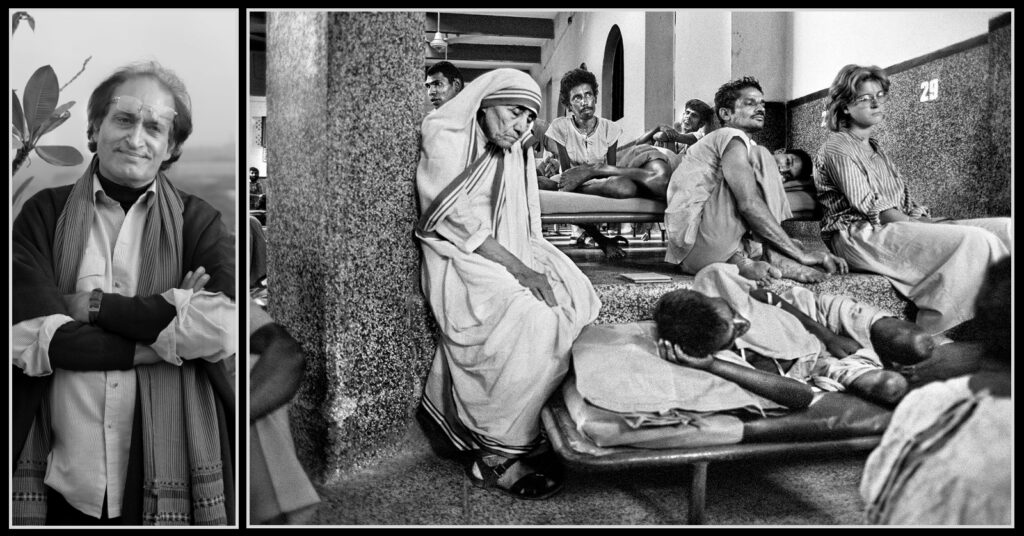

স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তর ভারতে বঙ্গবাসী শিল্পসাহিত্যে আন্তর্জাতিক সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে। স্থিরচিত্রের বাজারে এখানে যুগান্তকারী কোনওকিছু ঘটেনি। বস্তুত, ভারতেও নয়। হওয়ার কথাও ছিল না। সারা দুনিয়ায় আলোকচিত্রের প্রসারের সঙ্গে ওই কাজটি সমান্তরালভাবে চলেছে এখানেও, কিছু বছর পিছিয়ে থেকে। কম সংখ্যায়। সরঞ্জামের অভাব, খরচ ছিল প্রধান অন্তরায়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজা দীনদয়ালের নাম দিয়ে শুরু হবে। আসবে হোমি ভেরাওয়ালা, টি এস সত্যেন, রঘু রাই, রঘুবীর সিং-এর নাম। বাংলা-বাংলা করলে সুনীল জানা, শম্ভু সাহা, আহমেদ আলী। এরপরে আরও অনেকে, দুনিয়া যাদের ছবি চেনে। দয়ানিতা সিং, প্রবুদ্ধ দাশগুপ্ত।

আরও পড়ুন: রাজনৈতিক চলচ্চিত্রে অভিনেতার দায় কতটুকু?

পড়ুন ‘চোখ-কান খোলা’ পর্ব ৭…

বাংলা বা বাঙালি নিয়ে খুব একটা হইচই করব না, কারণ ফোটোগ্রাফি শিল্পের সঙ্গে একটি অঞ্চল বা সেখানকার অধিবাসীদের কোনও এক্সক্লুসিভ সম্পর্ক নেই। যেমন থাকে কুইজিনে, গানবাজনায়। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, কাব্য, সংগীতে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় বা বঙ্গীয় সিগনেচার খুঁজে পাওয়া গেলেও, আমাদের আলোচ্য মাত্র দুশো বছর বয়সি এই শিল্পমাধ্যমে সেই মাত্রায় কিছু পাওয়া যাবে না। স্টিল ফোটোগ্রাফিতে শচীন-সৌরভ, রবীন্দ্রনাথ, হুসেন-রামকিঙ্কর, রবিশঙ্কর-বিলায়েত, সত্যজিতের মতো ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব খুঁজে লাভ নেই। ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবির ধ্রুপদাঙ্গ দিকটিই যে একমাত্র জরুরি, তা নয়।

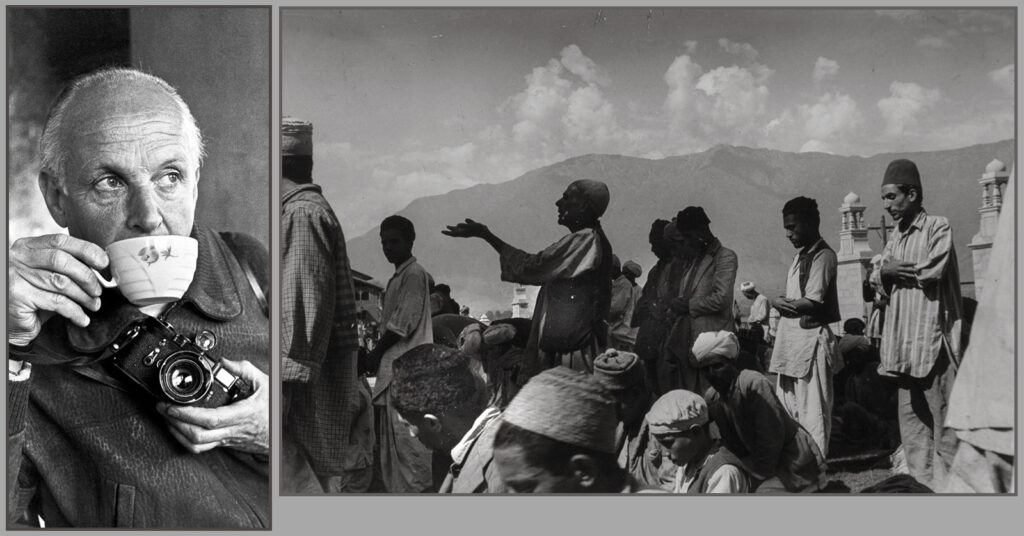

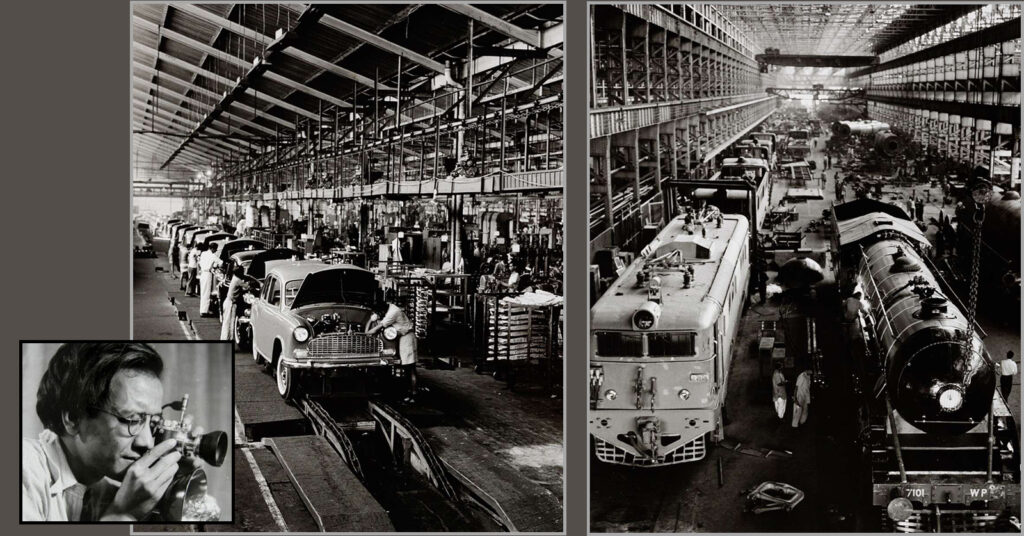

এবারে আমরা জাম্পকাট করব ভবিষ্যতে। থামব আজ থেকে বছর কুড়ি আগে। এর মধ্যে দুনিয়া বদলে গেছে। আলোকচিত্রের বিজ্ঞান ও প্রয়োজনীয়তা রকেট গতিতে পৌঁছে গেছে অবিশাস্য উচ্চতায়। ছবি ঠিকমতো তুলতে না পারাটাই আজ বিস্ময়কর। মাঝের লম্বা সময়ে যদিও ছবির ‘ঠিকমতো’ বা ‘ভাল’-র সংজ্ঞা ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে গেছে। তৈরি হয়েছে চিত্রবোধের প্রচুর নতুন শাখাপ্রশাখা। পেশাদার ও শৌখিন ফোটোগ্রাফি চর্চা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। কম সময়ে, নিখুঁত, মোক্ষম ফ্রেম বন্দি করার সুবিধে, শক্তিশালী লেন্স প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তোলা গেছে এমন সব ছবি, যা এর দশ বছর আগেও অসম্ভব ছিল। পাঁচের দশকে কার্তিয়ের ব্রেঁস-র ক্যান্ডিড, অ্যানসেল অ্যাডামসের নিসর্গ সাধারণ দর্শকের চিত্রবোধকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছিল। পোর্ট্রেটে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন ইউসুফ কার্শ। ছবির মাধ্যমে পৃথিবীর অজানা দিকটি দেখিয়েছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, লাইফ। চিত্র-সাংবাদিকতার রূঢ় বাস্তব রুচিশীলতার স্বাক্ষর বহন করে ধরা পড়েছিল সেবাস্তিয়াও সালগাদো, অ্যালেক্স ওয়েবের ক্যামেরায়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জরিপ করতেন মার্ক রিবো, এলিয়ট আরউইট। লাইফ শুধু নয়, লাইফস্টাইল, সঙ্গে ফ্যাশন, ইন্দ্রিয়সুখের নবমাত্রা নতুন চেহারায় প্রক্ষেপিত হল রিচার্ড অ্যাভেডন, হেলমুট নিউটনের লেন্সে।

সাতের দশকের পর আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রযুক্তির সঙ্গে প্রথম বিশ্বের বিশেষ তফাৎ রইল না।মেড ইন ইন্ডিয়া ছবির পিছিয়ে থাকার কারণটিও বিলুপ্ত হল। ততদিনে দেখা গেল, দুনিয়ার সর্বত্র ফোটোগ্রাফি একটি বিশেষ ভাবধারা ও স্টাইলকে অনুসরণ করে চলেছে। ছবি দেখে বোঝার উপায় রইল না, সেটি কোন উপনিবেশ বা সংস্কৃতির হাত ধরে এসেছে।

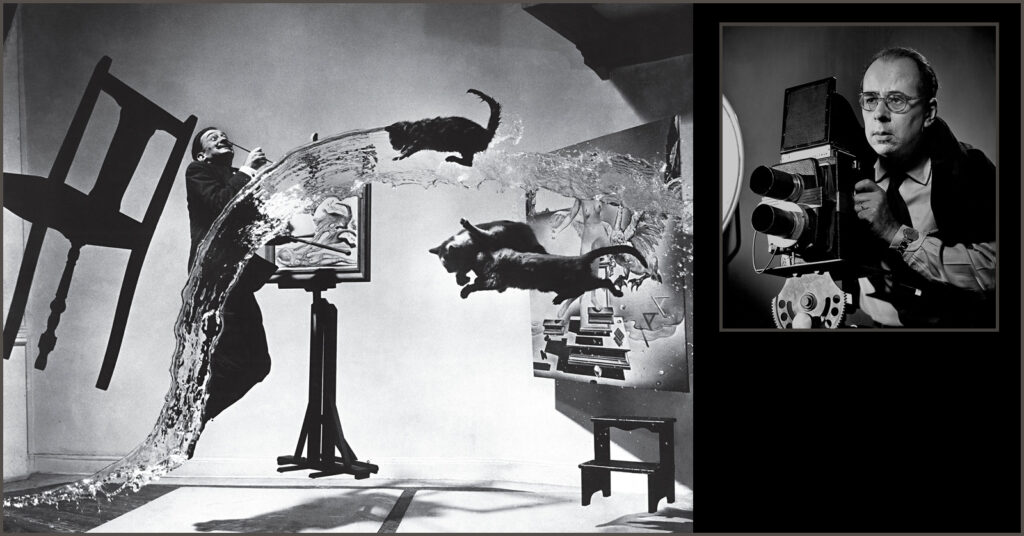

ফিল্মের পরিবর্তে ডিজিটাল ছবি তৈরি সহজ ও সস্তা হয়ে যাওয়ায় ছবির দুনিয়াতে ওলটপালট হয়ে গেল। সবারই সুযোগ হল ফোটোগ্রাফার বনে যাওয়ার। এই মন্তব্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তির আভাস থাকলেও , তা একদমই যে হল না, তা নয়। বড় ক্ষতি হল পেশাদার চিত্রসাংবাদিকদের। রিপোর্টারের ফোনে তোলা ছবি দিয়ে দিব্যি কাজ হয়ে যাওয়ায় কুলীন আলোকচিত্রের ওজনটি কমে গেল কি না, সে নিয়ে কেউ মাথা দিল না। শুরু হল কাজ হারানো। সেই আধুনিক ট্র্যাডিশনটি এখনও চলছে। দুনিয়া ছোট হতে হতে বোকাবাক্স পেরিয়ে ফোন-কম্পিউটারের স্ক্রিনে মুক্ত হয়ে গেল। ঘটনার পরমুহূর্তে ছবি তুলে সাধারণ মানুষ সেই ছবি, খবর-সহ পৌঁছে দিল সবার কাছে। থাবা মারল সোশ্যাল মিডিয়া। জনতার নিজস্ব স্বাধীন চ্যানেল। নিউজপেপার কার্যত ফিরে গেল সাধারণ সাদা কাগজে। কাজে টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় মানের তুলনায় গতি প্রাধান্য পেল। সকলেই আলোকচিত্রী নয়, কেউ কেউ শিল্পী— এই বাক্যটি প্রায় উধাও হয়ে গেল দুনিয়া থেকে। কিছু ছবি, যা একান্তই প্রযুক্তিনির্ভর, যেমন স্যাটেলাইট ইমেজ, এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রমও তৈরি হল। নিউজের ছবি ধীরে ধীরে ত্বক বদল করল। একটি ঘটনাকে কাঁচা ক্যামেরার চোখে দেখানোর পরিবর্তে নতুন মেজাজে, স্টাইলে দেখানোয় অধৈর্য দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখা সম্ভব হল। অস্বাভাবিক কনট্রাস্ট, অভাবনীয় দৃষ্টিকোণ, বলেও কিছু না বলার চমক তৈরি করল এক নতুন ছবির ন্যারেটিভ। ব্যাপারটা নতুন নয়। দর্শককে চমকে দিতে না পারলে কী লাভ? ডিজিটালের অনেক আগে, ১৯৪৮ সালে, স্টুডিওতে ফিলিপ হ্যালস্ম্যানের তোলা ছবি ‘দালি অ্যাটোমিকাস’ দেখলে এর কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

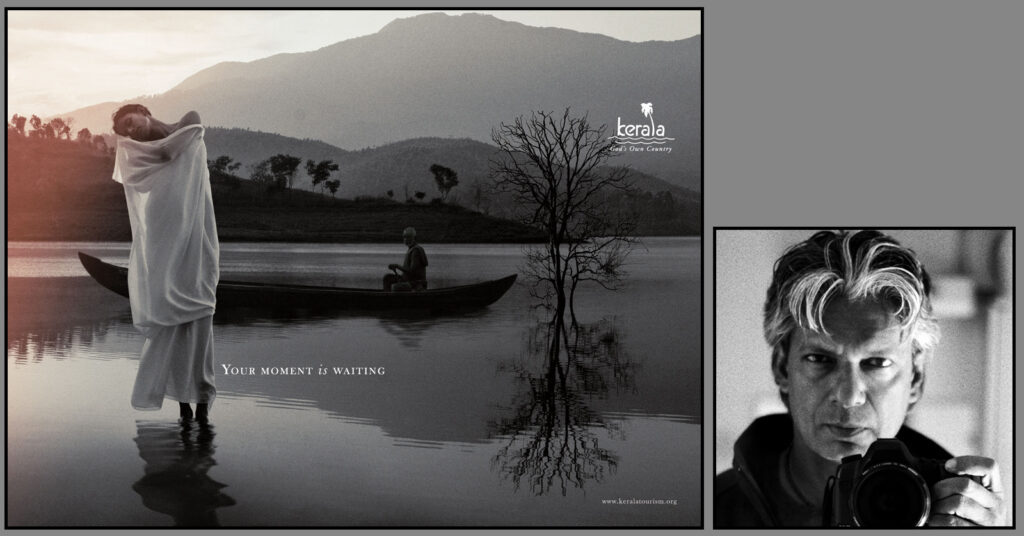

এর অনেক পরে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে এই কাজটি, অর্থাৎ, বিভিন্ন দৃশ্যকে মিশিয়ে অবিশ্বাস্য সুন্দর একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি বানিয়ে ফেলা সম্ভব হল। ফোটোগ্রাফারের কল্পনা সীমাহীন দিগন্তে ডানা মেলে দিল। এল নতুন বিনোদন। পাশাপাশি, হয়তো কায়দাবাজিতে বিরক্ত হয়ে কারিকুরি করা নয়, একেবারে সাদামাটা, আপাত অনুত্তেজক একধরনের ছবি পছন্দ করলেন অনেকে। ছবির দেখতে পাওয়া ব্যাপারগুলোর চেয়ে না-দেখা দৃশ্যবোধকে উসকে দেওয়া হল নিপুণভাবে। দর্শক ছবি বুনতে শুরু করলেন নিজের মনের মধ্যে। তিনিও ছবি ‘তোলার’ অংশ হয়ে উঠলেন। এর মানে এই নয় যে, সেসব ছবি মান রে-র অ্যাবস্ট্রাক্ট স্টাইলের আধুনিক সংস্করণ। কিঞ্চিৎ পড়াশোনা থাকলে ম্যাগনামের দুই প্রসিদ্ধ শিল্পী ট্রেন্ট পার্ক, আন্তোনিও আগাটার ছবির বিমূর্ততা ও আকর্ষণের কারণ অনুভব করতে অসুবিধে হবে না। মুখে যে যাই বলুক, সব ছবিতে উত্তেজনার সন্ধান করাই স্বাভাবিক। ভারতীয় তরুণ সৌরভ হুদা-র ছবি এর চমৎকার উদাহরণ। শুধু ফোটো নয়, রেফারেন্স হয়ে উঠল উৎকর্ষের নিউ নরমাল।

ফোটোগ্রাফি চর্চায় নতুন দিগন্ত খুলল লেখালিখিতেও। ছবি কী, কেন, এই নিয়ে সুস্যান সনট্যাগের লেখা পড়লে দিনবদলের অনেকটা ধারণা স্পষ্ট হবে। সব শিল্পের মতো এখানেও ভিন্নমত ও বিতর্কের অভাব হল না। ক্যামেরার পাশাপাশি এডিটিং হয়ে উঠল জরুরি বিষয়। ডিজিটাল ক্যামেরা বা ফোনে ছবি তোলা শুধু নয়, প্রয়োজনে তার পরিমার্জন, সম্পাদনার কাজটি হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ায় সুবিধে বাড়ল আমজনতার। ছবির প্রথম যুগে পোর্ট্রেট অবধি পৌঁছতে দেরি হয়নি। আঁকিয়েরা তুমুল রাগ দেখিয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। এর দুশো বছর পরে আত্মপ্রতিকৃতির জন্য অভিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। শুধু নিজে তুলে ফেলা নয়, যেভাবে নিজেকে দেখতে, দেখাতে ইচ্ছে করছে, তাও হয়ে গেল হুইস্কিবৎ তরলং। আত্মকেন্দ্রিক নতুন ছবির নেশা, সংস্কৃতি জায়গা নিল ক্লান্ত জীবনে। কীসের ক্লান্তি? চাই না চাই, সবকিছু হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সবকিছু হাজির হচ্ছে জুরাসিক মাপের ডিজিটাল বিলবোর্ডে। অভাব বাড়ছে। বাড়ছে আক্ষেপ। লোভ চরিতার্থ করার সহজ, নিখরচার টেকনোলজির রমরমা শুরু হল। বিষয়টি আপেক্ষিক হলেও তা মানছে কে? আমি যা নই, সেটিই আসলে আমি, যুগসত্যের সংজ্ঞা বদলাল। সহজে, বিনি পয়সায় ডিজিটাল মেকাপের গুণে অধম উত্তম হয়ে উঠলে মন্দ কী ? নিজস্বীর সমর্থকরা বলছেন, এসব কিছু নিজেকে নতুন করে পাবো বলে।

আর্টের ছবির পরিস্থিতিটা ঝালিয়ে নিই। আঁকিয়েরা বহুদিন পর্যন্ত ফোটোকে শিল্পের মান্যতা দিতে রাজি হয়নি। যন্ত্রে পাকড়ানো দৃশ্য একটা মানুষের সর্বশরীর, মন দিয়ে তৈরি আঁকা ছবির সমকক্ষ হতে পারে নাকি? এইসব আপত্তি, হট্টমেলার মধ্যে ফোটোর বাজার কিন্তু আগের তুলনায় ভাল হল বিশ্বজোড়া মন্দার আশীর্বাদে। পেইন্টিংয়ের চেয়ে ফোটো সস্তা, ভালই তো! শুরু হল ক্যামেরার ছবিকে উন্নত রন্ধন-প্রক্রিয়ায় পেইন্টিংসম করে তোলার ট্রেন্ড। সুন্দরের জয় সর্বত্র। পাশাপাশি অনেকে এই ব্যাপারটির তুমুল বিরোধিতা শুরু করলেন। বললেন, ডিজিটাল ছবি অপবিত্র। ইতিমধ্যে দুর্লভ এবং ভয়ংকর দামী হয়ে ওঠা ‘ফিল্ম’ নামক আদ্যিকালের বস্তুটি আবার আসিল ফিরিয়া। আজকের পৃথিবীতে ফটাফট ডিজিটাল ছবির আপাত সস্তা সংস্কৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রবল জেদি কিছু শিল্পী ফিরে গেলেন সিলভার হ্যালাইডে। অনেকে আরও পিছিয়ে গেছেন, কাজ করছেন আদিতম প্রক্রিয়ায়, পেল্লায় বক্স ক্যামেরা আর ডার্করুম কেমিস্ট্রি নিয়ে। অনেকের মতে, এটি ব্যাক টু দ্য ফিউচার। আর্টের বাজারে কিন্তু এঁরা বেশি দর হাঁকছেন পিউরিটি-জনিত কারণে। কেজো ছবি, যা ব্যবহার হয় বিজ্ঞাপনে, ইন্ডাস্ট্রিতে, তার অবয়বটি সামান্যই বদলেছে। ওয়েডিং ফোটোগ্রাফি আশ্রয় নিয়েছে হলিউডি সিনেমা স্টাইলের পায়ের কাছে।

অপেশাদারদের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় হল— স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি। শুধু রাস্তার ছবি নয়। বলা যেতে পারে, যেখানে-সেখানে মানুষের জীবনের বিচিত্র অবস্থান, পরিস্থিতি ও সহাবস্থানের দৃশ্যায়ন। ব্যাপারটি আগেও ছিল। নতুন নামটি কায়েম করেছিল নব প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ছোট, হালকা মিররলেস ক্যামেরার প্রস্তুতকারকরা। এখন প্রায় যে কোনও পরিস্থিতিতে, আলোতে, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ঝড়ের গতিতে ইমেজ সৃষ্টির স্পোর্টসে মেতে উঠেছেন সবাই। এখানে গল্প জরুরি। কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছবির বিভিন্ন এলিমেন্টের চিত্তাকর্ষক সহাবস্থান। ‘লেয়ার’ কথাটি সবাই মাথায় রাখছেন। একের সঙ্গে অন্যের জড়িয়ে পড়া চলবে না। স্তরে স্তরে সবকিছু শোভা পাবে পরিপাটি ফ্রেমের মধ্যে। একটা অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা অবস্থায় সবাই ভাসবে আয়েস করে। ফোটো হবে বাংলা চোখ যেমন দেখে, ঈষৎ ডাগর দৃষ্টিতে, অর্থাৎ কিছুটা ওয়াইড জমি জুড়ে, সবকিছু নিখুঁত ফোকাসে, সঙ্গে ফর্ম, লাইনের আজব জ্যামিতি ও আলোর মোহময় ত্রিকোণমিতি-সহ। সাবেক কালের স্ট্রিটের সঙ্গে আজকের পথছবির একটাই তফাৎ। আগের চেয়ে এক ছবি গল্পের মধ্যে আরও বেশি অণুগল্পের অবস্থান বাধ্যতামূলক।

এসেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মদতপুষ্ট ছবি। এটিও যে ফোটোগ্রাফি, তা অনেকেই মানতে নারাজ। সহজ করে বলি। ক্যামেরা বাগিয়ে উপযুক্ত দৃশ্য খুঁজে বের করে, সুচারু বিন্যাসে ছবি তোলার কষ্ট, পরিশ্রমের আর দরকার পড়ছে না। অঙ্কনশিল্পী যেভাবে কাজ করেন, ভাবেন, প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম। সবকিছু দানা বাঁধে মনের মধ্যে। তারপর রং চাপিয়ে শুরু হয় নির্মাণ। আঁকার জন্য অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা, পারদর্শিতা লাগে। এখানে ওসবের বালাই নেই। কাঙ্ক্ষিত ছবিটি কল্পনা করে শব্দ টাইপ করে জানাতে হয় শ্রীযুক্ত এআই জেনারেটরকে। ডিজিটাল আকাশে মানুষের ভাসিয়ে দেওয়া উড়ন্ত কোটি কোটি ছবি, (যা অনেকে মনে করেন, বেওয়ারিশ, মালিকানাহীন) তার দখল নেওয়া হয়। তারপর জিগস পাজলের মতো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় ইমেজ। কাজটা বুঝে নেয় সফ্টওয়ারের শিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যালগরিদম। যিনি এই কর্মের পরিচালক, তিনি এআই রেস্তোরাঁর অর্ডারি রান্না অপছন্দ হলে আবার নতুন ফরমায়েশ করতে পারেন। আনলিমিটেড চাওয়া-পাওয়া। মুহূর্তে হাজির হয় নতুন পদ। পছন্দেরটি লক করলেই ছবির মালিক আপনি। অল্প কথায় এই হল, নয়া জমানার আলোকচিত্র উৎপাদনের অন্যতম প্রক্রিয়া। ‘এসব কী হচ্ছেটা কী?’, সবাই কিন্তু একথা বলছেন না, ফর অবভিয়াস রিজনস। শাটার যদি আর না পড়ে, ক্লাউডবার্স্টের পাশাপাশি নিশ্চিতভাবে ঝরবে নক্ষত্র, পড়বে শিশির, এই ভাবনায় মশগুল হয়ে চিত্রগ্রাহকরা আপাতত একরাত ঘুমের সন্ধান করছেন।