রতন থিয়ামকে প্রথম দেখি ‘নান্দীকার’ আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলার দ্বিতীয় বছরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছর তাঁর ‘কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার’ প্রযোজনা করেছিল ‘চক্রব্যূহ’। নাটকটি তাঁরই লেখা। অসম্ভব বর্ণাঢ্য সেই প্রযোজনায় যা দেখেছিলাম, তার অনেক কিছু আজ ভুলে গেলেও মনে আছে— যে অভিমন্যু মায়ের গর্ভ থেকে মুক্ত হয়েছিল, সে অন্তিম মুহূর্তে ‘চক্রব্যূহ’-র জঠরে তার হলুদ-কালো পোশাকে ঢাকা কালো শরীরে বিদ্যুতের রেখা হয়ে ঝলসে উঠেছিল। অভিমন্যুর জন্মকালে অর্ধশায়িত অভিমন্যুর মাতৃজঠর রচনা করেছিল সাদা ধুতি ও গেঞ্জিপরা কোরাসেরা, পিছনে পাটাতনের ওপর অর্জুন আর সুভদ্রার বিশ্রম্ভালাপ চলছিল। গোটা প্রযোজনাটিই ছিল মার্শাল আর্টে সমৃদ্ধ, তার সঙ্গে ছিল যুদ্ধের দৃশ্যে শঙ্খ-মৃদঙ্গ-দামামা, ঢাল-তরোয়াল, ধনুক-তির, রঙিন ছত্র ও নিশান— কী না কী! কাহিনির দীর্ঘসূত্রিতা নেই, আছে মূল বিষয়ের নাট্যনির্মিতি, রেপার্টরি বলতে যা বোঝায়— একদল সুশৃঙ্খল সৈনিক যেন, দৃশ্যকল্পে, আবহে, বর্ণে, ধ্বনিতে এক তীব্র অথচ ভারতীয় নাট্যভাষা রচনা করে চলল মঞ্চে।

আমার এখনও মনে আছে, বিপুল জনসমাগমের মধ্যে অ্যাকাডেমির বাইরে রতনজি নান্দীকারের বিমল চক্রবর্তীকে ডেকে বাংলায় কথা বলছিলেন। সেই আমার আর-এক চমক, মণিপুরের এই পরিচালক এত ভাল বাংলা জানেন! তখন রতনজি, যাকে ‘রতনদা’ সম্বোধনের অধিকার একদিন তিনিই দিয়েছিলেন— তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বছর। আমার তখন ২৬।

আরও পড়ুন: বাদল সরকারের নাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার সেভাবে বাহিত হল কি? লিখছেন সুমন মুখোপাধ্যায়…

বস্তুত, কলকাতায় রতন থিয়ামের থিয়েটার আলোড়ন তুলল গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষদিকে, যখন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম (অনেকদিন ধরেই ওইখানকার মঞ্চে থিয়েটার হত), মঞ্চের বাইরে, মাঠে, রতন থিয়ামের নাটকের রেট্রোস্পকটিভ অনুষ্ঠিত হয়। তখনও ছাত্র আমি। থিয়েটারে যাওয়া শুরু হয়নি আমার। তাই ‘ঊরুভঙ্গম’ দেখার সুযোগ আমার হয়নি, পরেও না। আমাদের শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ঘোষ ‘দেশ’ পত্রিকার পাতায় তা নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছিলেন— সেই লেখা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল, মনে আছে। তার কিছু পরে নান্দীকার আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে রতনদা এসেছিলেন ‘অন্ধযুগ’ করাতে। বিমল চক্রবর্তী-সহ তখনকার কেউ কেউ সে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন সামাজিক মাধ্যমে।

আশি-পঁচাশির কাছাকাছি সময়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটি জাতীয় নাট্যমেলা ও সেমিনার হয়। সরকারি ওই উৎসবে রতনজি করেছিলেন ভাসের ‘কর্ণভারম’ নাটকের এক ঐতিহ্য-আধুনিকতায় মেশা নাট্যরূপ। জীবনে যেসব নাট্যমুহূর্ত কোনওদিন ভুলব না, তার মধ্যে এই নাট্য একটি। কর্ণ রথে চেপে আসছেন, দু’দিকে কমপক্ষে কুড়ি-বাইশজন অভিনেতা ‘তুঙ্গা’, অর্থাৎ মণিপুরি খোল বাজিয়ে সাদা ধুতি ও গেঞ্জিতে উল্লম্ফন-সহ যেসব প্রায় অলৌকিক মুদ্রা বা বিভঙ্গ রচনা করছেন, রবীন্দ্র সদনের গোটা প্রেক্ষাগৃহ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছে তা দেখে। আবার কুন্তী যখন প্রসববেদনা সহ্য করে সুখদ যন্ত্রণায় কর্ণের জন্ম দিচ্ছেন, তাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন জলে-কেবল একটি বস্ত্রখণ্ড সম্বল করে— কে ভুলবে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত?

‘ঐতিহ্য’-কে সেই সরকারি সেমিনারে থিয়াম বলেছিলেন, তাঁর কাছে ফুলের মতো। সেই ফুলের এক-একটি পাপড়ি দিয়ে তিনি তাঁর থিয়েটার রচনা করেন। থিয়েটার— এই ক্রিয়া তাঁর কাছে ‘রিচুয়্যালিস্টিক’ নয়, রিয়্যালিস্টিক এবং রিয়্যালিজম-অতিক্রমী। রিয়্যালিজমকে ভাঙতে গেলে প্রযোজনার সর্বাঙ্গে যে স্টাইলাইজেশন চলে আসে, তাকে তিনি অস্বীকার করতে চান না। মনে রাখতে হবে, সেই সময় বাংলা থিয়েটার— যা কিনা শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্তর ধারায় স্নাত, মুখ্যত যা কিনা বাচিক অভিনয়ের নানা কৌশল, সংলাপের কাব্য ও নাট্যগুণের চর্চা ও বিচার করতে অভ্যস্ত, তা এই স্টাইলাইজেশনকে সহজে গ্রহণ করতে চায়নি (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এনএসডি-র উৎসব কমিটিতে রতনজি বাংলা থিয়েটারের সংলাপধর্মিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনাও করেছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর মতো সাহিত্যরসিকের এহেন মন্তব্যকে বিরূপ অর্থে নেওয়ার কিছু নেই, শুধুই সংলাপের বাচনিকতা যে নাট্যের ভাষাকে কমিউনিকেবল করে না, এ-মত কানহাইয়ালালেরও ছিল। তাঁরা দৃশ্যের ভাষার আবিষ্কারেই জোর দিয়েছিলেন।)

আজকের মতো এনএসডি কিংবা দেশ-বিদেশের থিয়েটার দেখা বা তার সম্পর্কে ওপর-ওপর হলেও জানা এত সহজ ছিল না, ফলে কলকাতা আজ যেমন রতনজিকে ‘থিয়েটারের মহাগুরু’ বলে ফেলছে সহজেই, কেননা তিনি ‘থিয়েটার অফ রুটস্’ নামের এক আন্দোলনের পুরোধা ইত্যাদি…, কিংবা তাঁর থিয়েটার মণিপুর ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে বলে, সেদিন বিষয়টা এমন অনায়াস ছিল না। (রতন থিয়াম সম্পর্কে আমাদের সঠিকভাবে অবহিত করেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্র: ‘থিয়েটারের জলহাওয়ায়’, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত ‘প্যাপিরাস’, পৃ: ৭৫-৭৯। পাঠক সেখানে থিয়াম বিষয়ে আরও জানতে পাবেন।) কিন্তু গ্রহণ যেমন অনায়াস ছিল না, তেমনই ছিল সামূহিক তর্ক ও বিচার, যার ‘ডিসকোর্স’ শেষ পর্যন্ত এক সার্বিক নাট্যসাধককে চিনিয়ে দিয়েছিল আমাদের।

‘ঐতিহ্য’-কে সেই সরকারি সেমিনারে থিয়াম বলেছিলেন, তাঁর কাছে ফুলের মতো। সেই ফুলের এক-একটি পাপড়ি দিয়ে তিনি তাঁর থিয়েটার রচনা করেন। থিয়েটার— এই ক্রিয়া তাঁর কাছে ‘রিচুয়্যালিস্টিক’ নয়, রিয়্যালিস্টিক এবং রিয়্যালিজম-অতিক্রমী। রিয়্যালিজমকে ভাঙতে গেলে প্রযোজনার সর্বাঙ্গে যে স্টাইলাইজেশন চলে আসে, তাকে তিনি অস্বীকার করতে চান না।

আসলে তাঁর থিয়েটারের ‘ভারতীয়তা’ অনেক গভীরে নিহিত, যার কথা সেদিন তিনি বলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সার্বিকভাবে তিনি ভারতীয় করে তুলতে চান তাঁর থিয়েটারকে, যেখানে প্রাচ্যের থিয়েটারের ভাষাও অঙ্গীকৃত হয়ে যায়। তিনি চান, টোটাল থিয়েটারের জন্য টোটাল অভিনেতা— যাকে তিনি নানা আঙ্গিক সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলবেন, তাকে তার দেহমনের গভীরে অবগাহন করতে শেখাবেন। ‘ঊরুভঙ্গম’, ‘কর্ণভারম’, ‘চক্রব্যূহ’— তিনটি নাটকেই তাঁর কোরিওগ্রাফি নির্মাণের কোনও তুলনা হয় না, থিয়ামের রাজনীতি-চেতনা আর আধ্যাত্মিক অন্বেষণের তাগিদে নাটক শুরু হয় সূত্রধার এবং দু’জন প্রতিঋত্বিকের ব্যাখ্যান দিয়ে, তারপর সে অবগাহন করে আচারমূলক রীতির মধ্যে— রতন থিয়ামের থিয়েটার-ভাবনা বুঝতে গিয়ে এইরকমটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কাঁচা বয়সে একদিন। এবং, এইখানেই কাছাকাছি সময়ে পিটার ব্রুক ও তাঁর ‘মহাভারত’ (ন-ঘণ্টাব্যাপী নাট্যটি দেখা সম্ভব ছিল না, দেখেছিলাম পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী সিনেমাটি)। কলকাতায় এসে পড়লেও তার শেকড় যে থিয়ামের মতো দৃঢ়প্রোথিত নয়, তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। ক্রমে ক্রমে জেনেছিলাম, বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে রতন থিয়ামের ছেলেবেলা কেটেছে নবদ্বীপে, তাঁর পিতৃদেব তরুণকুমার ছিলেন বিখ্যাত নাচিয়ে, উদয়শঙ্করের ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ— ’৪৬-এর দাঙ্গায় যাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছিল, তিনি ছিলেন তরুণকুমারের পথপ্রদর্শক, এবং এইসব সূত্রে বাংলার সঙ্গে রতনজির নাড়ির টান— পিতার সুবাদে তাঁর শিল্পের নানা মহলে পরিভ্রমণ, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, মার্শাল আর্টের চর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়া। নানা গুরুর পর এনএসডি-তে তাঁর গুরু হলেন ইব্রাহিম আলকাজি।এনএসডি-র ঐতিহ্য মেনে মুম্বই পাড়ি জমিয়ে তারপর থিয়েটার বিষয়ে বড় বড় বক্তৃতা না দিয়ে, মণিপুরে ফিরে সেখানকার অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, বৈষ্ণব-প্রভাবিত রাসনৃত্যের ধারা, মার্শাল আর্টের নানা ফর্ম, লাই হাবাওয়ায় নানা রকমের উপাখ্যান এবং সমতলভূমির মেইতেই সংস্কৃতি, অর্থাৎ নাগা, কুকি ট্রাইবসদের, যারা সবার আগে ক্রিশ্চান হয়েছিল, তাদের দ্বন্দ্ব, স্ব-বিরোধ, রাজনীতি— সব মিলিয়ে গড়ে তুললেন নিজের নাট্যদর্শন। ইম্ফল থেকে অনেকটা দূরে, গ্রামের মধ্যে কয়েক একর জমি নিয়ে গড়ে তুললেন ‘কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার’। তারপর সে এক অন্য ইতিহাস, খুব কম জনেই জানতে পায় তার আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত। চমকপ্রদ তথ্য এই যে, একই বছরে পিতা সংগীত নাটক আকাদেমি পান মণিপুরি নৃত্যের জন্য, পুত্র পান থিয়েটারের জন্য। ১৯৮৭ সালে। যে শিকড়ের সন্ধান, নিচুতলার লড়াইয়ের রিয়্যালিস্ট ছবি আঁকতেন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে, তা রতন থিয়ামকে মুগ্ধ করত, নিজে তিনি অনুবাদ করেছিলেন ‘সাজানো বাগান’, কলকাতায় সেমিনার করতে এসে মনোজ মিত্রকে দেখে তাঁর উৎফুল্ল উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখ দেখেছি, মনোজদাকে তিনি নিয়েও গিয়েছিলেন কোরাসে। খুব কাছাকাছি সময়ে দু’জনেই আমাদের ছেড়ে অন্যলোকে চলে গেলেন।

কবিতা লিখতেন রতনজি, ছবি আঁকতেন। কোরাসে একটা আর্ট গ্যালারিও করেছিলেন। কেউ ভিজিট করতে গেলে গ্যালারিটা দেখতে বলতেন, এ-অভিজ্ঞতা আছে আমার। নিজের দেশের শিকড়কে এত গভীরভাবে জেনেছেন যিনি, তিনি আলকাজির কাছে শিক্ষা করেছেন লাইটিং-ডিজাইনিং রিদম থেকে আধুনিকতম পশ্চিমি কৃৎকৌশল। বাইরে থেকে আরোপ নয়, ভেতর থেকে উদ্ভাবন বা সিন্থেসিসের নাম রতন থিয়াম। এরই সূত্রে তিনি দেশে-বিদেশে নানা কাজ করেছেন, এনএসডি-র শিক্ষকতা করেছেন, তা পরিচালনা করেছেন, পদ্মশ্রী অর্জন করেছেন।

সংগীত নাটক আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সোফোক্লেস থেকে শেকসপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক পশ্চিমি নাটক সবই তাঁর পরিক্রমায় এসেছে, কিন্তু ‘মহাভারত’ যেন তাঁর ভাবনায় অন্য এক আবিষ্কার হয়ে উঠত।

সেই যৌবনে দেখা যুবকের সঙ্গে সরকারি বদান্যতায় পরিচয়ের সুযোগ হল যখন, তখন বয়স্ক রতন থিয়াম এক নাট্যদার্শনিক। আপাতগম্ভীর, কিন্তু সহজ। আমি এবং আর-এক নাট্য-পরিচালক তিনদিনের এক ‘আশ্চর্য ভ্রমণে’ গেলাম ইম্ফলে। আতিথ্য নিলাম মণিপুরের আর-এক নাট্যবিদ এইচ কানহাইয়ালালের বাড়িতে। সে বৃত্তান্ত অন্যত্র লিখব। পরদিন গেলাম কোরাসে। তখন একটা ফোক ফেস্টিভ্যাল চলছে।সন্ধ্যায় গল্প করলেন আমাদের সঙ্গে, নানা প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে থাকতে হয় তাঁকে, ভাল লাগে না তাঁর, তবুও যান, না গেলে যদি অন্যরকম কিছু করে দেয়! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন, আমরা এখন কী থিয়েটার করছি, কী থিয়েটার বা লেখালিখি ভাবছি। পরদিন ব্যবস্থা করে দিলেন, দু’টি অনুষ্ঠান দেখার। এক-একটি মণিপুরি বিয়ের রিচুয়াল দেখা, আর রাসনৃত্যের আসরে যাওয়া। সে অভিজ্ঞতা লিখে বোঝানোর নয়। নিরাভরণ সাদা পোশাকের বিয়ের আসরের তুম্বাবাদক দলের নৃত্য, ছোট ছোট আচার একদিকে, অন্যদিকে রাসের আসরে মণিপুরি নৃত্যশিল্পীদের পোশাকের বর্ণাঢ্যতা এবং সংগীতের রাগে-তালে বৈষ্ণব কীর্তন থেকে রবীন্দ্রনাথের সুরের অনুরণন আজও কানে বাজে, চোখে ভাসে।

ফিরে এলাম কোরাসে। কী অসাধারণ এক মঞ্চ! গোলাকৃতি মঞ্চ, নানা আকার নিতে পারে নাট্যের প্রয়োজনে, অসামান্য অ্যাকয়েস্টিক, আর গ্যালারিতে আমরা। একজন প্রারম্ভে ভাগবত থেকে সুরে তালে কথকতা করলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষে স্যর যাচ্ছেন, সঙ্গে আমরা, বিপরীত থেকে আসছেন কোনও শিল্পী, পরস্পর পরস্পরকে কোমর পর্যন্ত নিচু হয়ে নমস্কার জানাচ্ছেন, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখলাম, এক নাগরিক যাত্রা— ‘সুমঙ্গল পালা’, যা আজও ভুলিনি।

তারপর বারকতক দেখা হয়েছে কলকাতাতেই সরকারি উপলক্ষে। বিমানবন্দরে তাঁকে আনতে গেছি আমি আর সেই নাট্যবান্ধব মণীশ মিত্র। গাড়িতে বসে স্যর বলছেন, গ্রামে যাও মণীশ, না গেলে থিয়েটার হবে না, শহরে থিয়েটার হবে না।

আন্তর্জাতিক অথচ নিজের শিকড়ে দৃঢ়প্রোথিত এক নাট্যদার্শনিকের এই কথাগুলো এই বাজার-সভ্যতার মধ্যে হারিয়ে ফেলা অন্তরাত্মার খোঁজের জন্য চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে। সাতাত্তর চলে যাবার বয়স নয় স্যর, এত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেলেন আপনি? ভারতীয় থিয়েটারে যে গভীর উদার আধুনিকতার সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন আপনি, ইতিহাস তার কতটুকু মনে রাখবে জানি না, কিন্তু থিয়েটারের ফাঁপা গ্ল্যামারের বাইরে যে ছেলেটা বা মেয়েটা হয়তো খোঁজার, বোঝার, লড়ার একটা দিশা চাইবে— সে অনাথ হয়ে গেল একেবারে।

উৎসঋণ

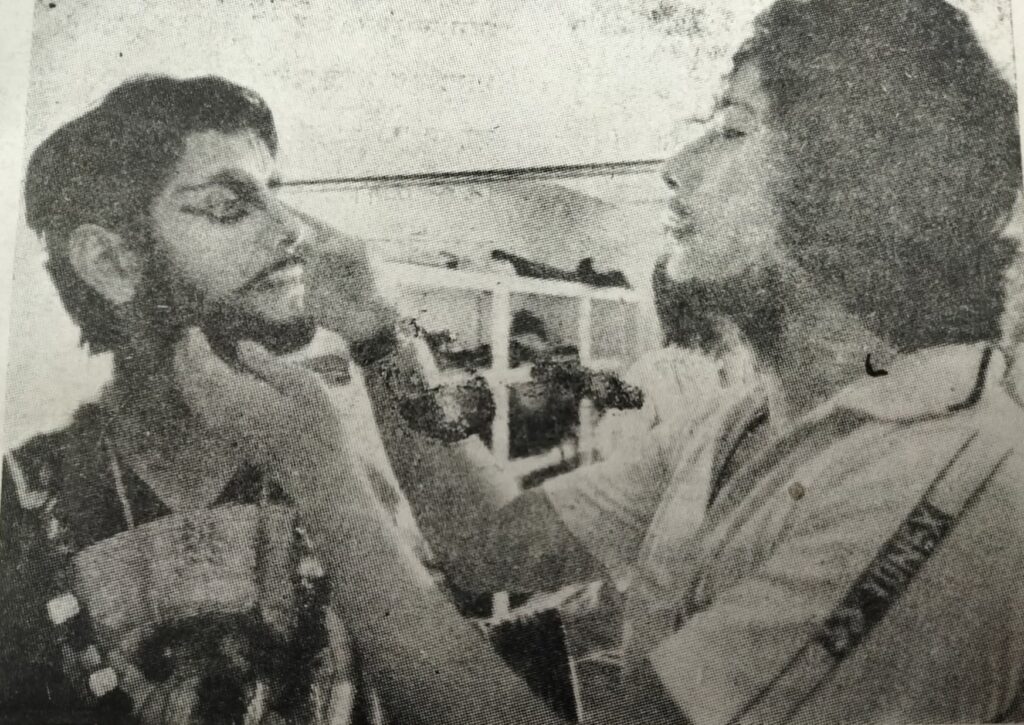

‘অশ্বত্থামা’-র ভূমিকায় ‘অন্ধযুগ’ নাটকে বিমল চক্রবর্তীকে মেক-আপ করাচ্ছেন রতন থিয়াম।ছবিটি বিমল চক্রবর্তীর সূত্রে প্রাপ্ত।

বিমল চক্রবর্তীর ছবিটি ছাড়া বাকি ছবি এই প্রতিবেদকের ইম্ফল ভ্রমণের ফসল।