হারিয়ে যাচ্ছে মূল সংগীত, থেকে যাচ্ছে ভাইরাল অংশটুকু। সংগীত এবং তার উৎস এককালে ছিল গানের জগতের মূল বিষয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মূল সংগীতের বিষয়বস্তু। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, ওই ভাইরাল হওয়া অংশটুকু যে গানের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে সেইটুকুই আমরা জানছি। বাকিটুকুর খোঁজ করছি না। ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে মূল গানটিই। শুধুমাত্র বাংলা গান নয়, যে কোনও ভাষার গানই ইদানীং হয়ে উঠেছে রিলস-নির্ভর। ইদানীং, এমনভাবেই গান তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ওইটুকু অংশ ভাইরাল হয়ে ওঠে! অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, ওই অংশটুকুর সঙ্গে বাকি গানের কোনও মিল নেই। তবুও সেই গান ফোনে ফোনে ঘুরে সুপারহিট! ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে সংগীত তৈরি এবং তার বিস্তারের ধরন।

গত শতকের পাঁচের দশক থেকে প্রায় ২০০০ সাল পর্যন্ত গান জনপ্রিয় করার প্রধান মাধ্যম ছিল রেডিও। বিশেষ করে ‘আকাশবাণী’ এবং ‘বিবিধ ভারতী’-র মতো অনুষ্ঠানগুলি গানের শ্রোতা বাড়ানোর মূল হাতিয়ার ছিল। সাতের দশক থেকে শুরু হয়েছিল ক্যাসেট বিপ্লব। ক্যাসেট প্লেয়ার সাধারণ মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ার পর গান ছড়িয়ে পড়ার নতুন রাস্তা তৈরি হয়। ১৯৮০-’৯০-এ এইচএমভি (HMV), টি সিরিজ (T-Series)-এর মতো ক্যাসেট সংস্থার মাধ্যমে গান বাজারে আসত। ক্যাসেটের বিক্রির পরিমাণ নির্ধারণ করত গানটি হিট না কি ফ্লপ। পরে সিডি-র মাধ্যমে গান আরও উন্নত কোয়ালিটিতে শোনা শুরু হয়, তবে ক্যাসেটের মতো ব্যাপক বিস্তার সে-সময় সিডির ছিল না। সেই সময়ে ‘বেস্টসেলিং ক্যাসেট’ ছিল গানের জনপ্রিয়তার বড় পরিচায়ক।

আরও পড়ুন : প্রভাবশালীরা কেন বোঝেন না যে, গানের গলা সকলের থাকে না?

লিখছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্য়োপাধ্যায়…

ভারতীয় উপমহাদেশে সিনেমা এবং গান বরাবর পরস্পরের পরিপূরক। বলিউড, টলিউড বা দক্ষিণী সিনেমায় গান ছিল সিনেমার মূল ইউএসপি। একাধিক গানের জনপ্রিয়তা সিনেমার মাধ্যমেই প্রথম ছড়িয়ে পড়ত। সিনেমার হিট মানে তখন গানের হিট। সমাজমাধ্যমের আগে গানের জনপ্রিয়তা ছিল দীর্ঘমেয়াদি। গান ধীরে ধীরে ছড়াত, মানুষ গান শুনত গভীর মনোযোগ দিয়ে। একটা গান যখন জনপ্রিয় হত, সেটা বছরের পর বছর মানুষের মনে থাকত। পরিবার, পাড়া, সমাজ— সবাই মিলে গান শুনত, গানের সঙ্গে তৈরি হত ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্মৃতি। তখন গানের জনপ্রিয়তা মানে ছিল, মেলবন্ধন, সময়ের ছাপ এবং গভীর আবেগ।

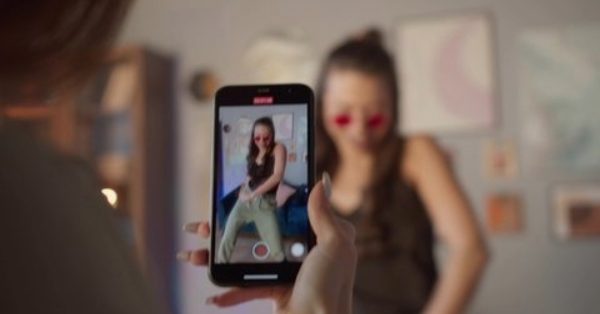

এখন গান জনপ্রিয়তা পাওয়ার ধরন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন গান জনপ্রিয় হয় সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রাম রিলস, টিকটক, ফেসবুক রিলস, ইউটিউব শর্টসের মাধ্যমে। এখনকার গানের জনপ্রিয়তা মাপা হয় মূলত অ্যালগরিদমের মাধ্যমে, যেখানে মাত্র ১৫-৩০ সেকেন্ডের একটি ‘হুক লাইন’ বা ‘ক্যাচি বিট’-ই হয়ে উঠছে ভাইরাল হওয়ার মূল কারণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, একটি গান ভাইরাল হতে গেলে প্রথমেই ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকে ব্যাপকভাবে ছোট ছোট ভিডিওতে সেই গান ব্যবহৃত হতে হয়। যেমন, ২০২২ সালে আফ্রিকান শিল্পী রেমা-র ‘Calm Down’ গানটি বিশ্বব্যাপী ইনস্টাগ্রাম রিলসে এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল যে, এটি পরে ‘স্পটিফাই’-তেও টপ চার্টে উঠে আসে। বর্তমানে সম্পূর্ণ গান নয়, বরং তার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের অংশই গানকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তুলছে।

এছাড়াও গানের সঙ্গে তৈরি হওয়া সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জ গানকে দ্রুত ভাইরাল করতে বড় ভূমিকা রাখছে। যেমন, ‘কালা চশমা’ বা ‘শেপ অফ ইউ’ গানগুলির জন্য বিশ্বজুড়ে নাচের চ্যালেঞ্জ হয়েছিল, যেখানে সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি পর্যন্ত সবাই নিজেদের নাচের ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করেছিলেন। এর ফলে গানটির শ্রোতা সংখ্যা কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে গান রিলিজের সময়ই অনেক শিল্পী বা মিউজিক প্রযোজনা সংস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ ডিজাইন করে। এখন গান ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম বড় মাধ্যম হল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের প্লে-লিস্ট। অধিকাংশ শ্রোতা নিজেরা গান খুঁজে বের করেন না; স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যা সাজেস্ট করে, সেটাই তাঁরা শুনে ফেলেন। ২০২৩ সালের রিপোর্ট বলছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৮% মানুষ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সাজানো প্লে-লিস্ট থেকে গান শোনেন, যা সোশ্যাল মিডিয়া-নির্ভর গানের জনপ্রিয়তা বাড়ার বড় কারণ।

গানের আরেকটি বড় চালিকাশক্তি হল, ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট (UGC)। কোনও গান যখন মিম, মজার ভিডিও বা দৈনন্দিন ছোট ভিডিওতে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২০ সালে ‘Coffin Dance’ মিমের সঙ্গে ‘Astronomia’ গানটি যুক্ত হওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। আজকাল এমন বহু গান জনপ্রিয় হয় শুধুমাত্র মিম কালচারের কারণে। এছাড়া গেমিং ভিডিওতেও কোনও নির্দিষ্ট গান ব্যবহারের ফলে তার ভাইরালিটি অনেক বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ‘Bella Ciao’ গানটির কথা বলা যায়, যা ‘Money Heist’ সিরিজের জনপ্রিয়তার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ট্রেন্ড হয়ে উঠেছিল।

গানের সফলতার নেপথ্যে বড় অবদান রাখছে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং। জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা যখন কোনও নতুন গানের সঙ্গে রিলস বা টিকটক ভিডিও বানান, তখন সেই গান দ্রুত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অনেক সময়, গান রিলিজের আগে থেকেই ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে নির্দিষ্ট রিল বানানো হয়, যাতে গানটি দ্রুত ভাইরাল হয়। এটাই এখন নতুন ‘প্রোমোশন স্ট্রাটেজি’। গান জনপ্রিয় হওয়ার সময়কালও এখন বদলে গেছে। আগে গানের জনপ্রিয়তা বোঝার জন্য মাস বা বছর অপেক্ষা করতে হতো। এখন ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গানের স্ট্রিমিং সংখ্যা, রিলস ব্যবহার সংখ্যা, ইউটিউব ভিউ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, গানটি ভাইরাল হচ্ছে কি না। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে গান জনপ্রিয়তা পায় তাত্ক্ষণিক ভাইরালিটির মাধ্যমে, যেখানে গান শোনার বদলে গান ব্যবহারের প্রবণতাই বেশি। অ্যালগরিদম-নির্ভর এই নতুন সংগীত-সংস্কৃতিতে গান এখন অনেক সময় ‘ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড’ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রোতা এখন আর গভীরভাবে গান শুনছেন না, বরং গান ব্যবহার করছেন রিলস বানাতে বা মিম বানাতে।

একসময়ের দীর্ঘ অ্যালবাম শোনার অভ্যাস তাই আজ প্রায় বিলুপ্ত। রিলসের বাণিজ্যিক দিকও এই ক্ষতির অন্যতম কারণ। রিলসে গান ব্যবহারের ফলে প্ল্যাটফর্ম বা কনটেন্ট ক্রিয়েটররা আয় করছেন, কিন্তু শিল্পীরা প্রায়ই সেই পরিমাণ আর্থিক লাভ পাচ্ছেন না। এমনকী, অনেক সময় গান এডিট করে ব্যবহৃত হওয়ায় কপিরাইটের অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই ধারায় সংগীত ক্রমশ ‘ভাইরাল ক্লিপ’-এ পরিণত হচ্ছে— দ্রুত ব্যবহৃত হচ্ছে, দ্রুত ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসে। ‘নাইনএক্সএম’ বা ‘জুম’, বা বাংলায় ‘সঙ্গীত বাংলা’ অথবা ‘তারা মিউজিক’-এর মতো চ্যানেল একটা সময় জনপ্রিয়ই হয়েছিল মিউজিক ভিডিওর জন্য। যদিও মিউজিক ভিডিওর ইতিহাস দীর্ঘকালের, এবং এমপিথ্রি-র পাশাপাশি এমপিফোর, অর্থাৎ গানের সঙ্গের ভিডিও ফরম্যাটও একসময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল তুমুল, কিন্তু গান তাও, দীর্ঘকাল যাবৎ, ছিল মূলত শোনার। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, গান শোনার যন্ত্রের বিবর্তন, এই শতকে যেভাবে হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিগত গান শোনার যন্ত্র, অর্থাৎ কিনা ওয়াকম্যান থেকে আইপড— জনপ্রিয়ই হয়েছিল কিন্তু শ্রবণমাধ্যম হিসেবেই। স্মার্টফোন, অ্যানড্রয়েড থেকে আইফোন, ক্রমশ আমাদের গান শোনাকে ভিজুয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে শুরু করল। স্পটিফাই জনপ্রিয় ঠিকই, কিন্তু ইউটিউব, ফেসবুক বা ইনস্টা-য় গান শোনাই এখন মূলগত জনসংস্কৃতি।

একসময়ের দীর্ঘ অ্যালবাম শোনার অভ্যাস তাই আজ প্রায় বিলুপ্ত। রিলসের বাণিজ্যিক দিকও এই ক্ষতির অন্যতম কারণ। রিলসে গান ব্যবহারের ফলে প্ল্যাটফর্ম বা কনটেন্ট ক্রিয়েটররা আয় করছেন, কিন্তু শিল্পীরা প্রায়ই সেই পরিমাণ আর্থিক লাভ পাচ্ছেন না। এমনকী, অনেক সময় গান এডিট করে ব্যবহৃত হওয়ায় কপিরাইটের অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই ধারায় সংগীত ক্রমশ ‘ভাইরাল ক্লিপ’-এ পরিণত হচ্ছে— দ্রুত ব্যবহৃত হচ্ছে, দ্রুত ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

আজ বিশ্বের প্রায় ৯১% ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী নিয়মিত রিলস দেখে, যদিও মাত্র ২০% মানুষ নিজেরা রিলস তৈরি করে। ভারতে এই প্রবণতা আরও তীব্র। গোটা বিশ্বের রিলস দেখার সময়ের প্রায় অর্ধেকটাই ভারতের দখলে। পশ্চিমবঙ্গেও এই ছবি আলাদা নয়। বাংলাভাষী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রায় ৮০% প্রতিদিন শর্ট ভিডিও দেখে, যেখানে রিলস সবচেয়ে জনপ্রিয় ফরম্যাট। যদিও বাংলার মধ্যে রিলস তৈরি করার নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই, তবে কলকাতা-সহ শহরাঞ্চলে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই দ্রুত পরিবর্তন আমাদের বিনোদনের ধরন এবং সময় ব্যয় করার অভ্যাসকে একেবারে নতুন ভাবে গড়ে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতির পরিসর এখন বিলিয়ন ডলারের বাজার। ২০২৪ সালের হিসেব অনুযায়ী, গ্লোবাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইকোনমির মূল্য প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ডলার, যেখানে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভিডিও, ছবি ও ব্লগ তৈরি করে আয় করছেন। একজন মাঝারি পর্যায়ের আন্তর্জাতিক ক্রিয়েটর গড়ে প্রতি স্পনসরশিপ থেকে ৫০০ থেকে ৫,০০০ ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারে, যেখানে বড় ক্রিয়েটররা প্রতি পোস্টে ১০,০০০ ডলার থেকে ১,০০,০০০ ডলার আয় করছেন। ভারতের ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য; ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইন্ডাস্ট্রির বাজার মূল্য ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ২,৯০০ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে অনুমান। ভারতে ছোট ইনফ্লুয়েন্সাররা প্রতি স্পনসর পোস্টে ৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা আয় করে, আর বড় ক্রিয়েটরদের আয় প্রতি পোস্টে ১ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ করে, রিলস এবং শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে ভারতের যুব সমাজ দ্রুত কনটেন্ট ক্রিয়েটর অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠছে।

রিলস এবং শর্ট ভিডিও-র দুনিয়ায় প্রবল চাপের মুখে আজ অনেক সংগীতশিল্পী তাই মিউজিক ভিডিও তৈরি করতে ভয় পাচ্ছেন। বিশেষ করে ইনডিপেন্ডেন্ট বা ছোট শিল্পীদের মধ্যে এই ভয় বেশি দেখা যাচ্ছে। একাধিক শিল্পীর অভিযোগ, এখন গান তৈরি করার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—এটা কি রিলসে ভাইরাল আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল না হলে অনেক সময় কোম্পানি গান প্রকাশেই রাজি হয় না।

সাম্প্রতিক সময়ে ‘হুলিগানইজম’ ব্যান্ডের একটি গান ব্যবহার করে বহু রিলস বানানো হয়েছে। কিন্তু যে সংস্থা এই মিউজিক ভিডিওটি বানিয়েছে, তার ভিউকেও সম্ভবত ছাপিয়েছে রিলসের মাধ্যমে এই গানের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা। যে যেখানে পেরেছে গানটা সেঁটে দিয়ে একটা রিলস বানিয়ে দিয়েছে। কোন গানের সঙ্গে কোন ভিডিও যাবে— এই বোধটুকুও আমরা ভুলতে বসেছি?

পাড়ায় পাড়ায় পুজোর মাইকে, মাচার অনুষ্ঠানে যে গান জনপ্রিয় হত আগে, সেই গানকেই জনপ্রিয় বলে আমরা মেনে নিতাম। অ্যালগরিদমের ভার্চুয়াল অঙ্ক আমাদের এতটা গ্রাস করল কীভাবে? এই উত্তর কি সহজে মিলবে আদৌ?