‘এমারজেন্সি’ বা ‘জরুরি অবস্থা’— শব্দটার সঙ্গেই একটা সংকটের নির্যাস জড়িয়ে রয়েছে। আর এর সঙ্গে যদি জুড়ে যায় দেশের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ অবস্থা, আর ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের নির্বিশেষ মন-মর্জি— তাহলে সাধারণ মানুষ আর সমাজের ঠিক কতটুকুই বা নিজের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকে? অথচ স্বাধীন দেশ। গণতন্ত্র আর বাক-স্বাধীনতা নামক লোভনীয় দু’টি জিনিস মানুষের সামনে খুড়োর কলের মতো ঝোলানো।

এই দেশে, যারা সামান্য হলেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন (সংখ্যায় খুবই কম), তাঁরা অনেকেই জানেন, যে, ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে তাঁদের হাতে গণতন্ত্রের নামে সোনার পাথরবাটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলীয় রাজনীতি, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, জাতিভেদ রাজনীতি— এই সবকিছুর মিশেলে দৈনিক জীবনযাপনের আসল সমস্যাগুলো (পড়ুন, চাকরির বাজারে মন্দা, চাষিদের আত্মহত্যা, জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, ইত্যাদি) ক্রমশ অদরকারি হয়ে পড়ছে।

ভারতের ইতিহাসে ফিরে দেখলে, ২০২৫ সাল আসলে ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র ‘এমারজেন্সি’-র ডাক-এরও ৫০ বছর। ২১ মাস ধরে চলাকালীন এই জরুরি অবস্থায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তো বটেই, দেশের প্রতিটা বিভাগ বা শাখায় এর প্রভাব পড়েছিল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যার সুফল মেলেনি কোনও। দেশের ইতিহাসে, এই সময়ের দলিল হয়ে থেকে যাওয়া তাই কোনওমতেই আশ্চর্যের নয়।

আরও পড়ুন : এখন দেশে সাংবাদিকরা কি জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ সময়ে আছে?

লিখছেন প্রতীক…

সমাজের অন্যান্য দিকের মতোই শিল্প ও সিনেমা সাম্রাজ্যের ওপরও এর প্রভাব পড়েছিল বিস্তর। একরকমের একনায়কত্ব চলাকালীন ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় ন্যশনাল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেই সময় যে রাজনীতিকরা মুখ খুলেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই হাজতবাস হয়েছে। নিস্তার পাননি সাংবাদিকরাও। সেই সময়ে যাঁরাই ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মুখ খুলতে চাননি, তাঁরা কেউ-ই এই ‘এমারজেন্সি’-র প্রভাব থেকে বাঁচতে পারেননি।

চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম, যা তৎকালীন সমাজ-অবস্থা ও ব্যবস্থা— দুইয়েরই মুখপাত্র হয়ে থেকে যায়। যদিও বরাবরই ছবি তৈরির মূল উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে বিনোদন প্রদান করা— তবু কিছু কিছু পরিচালক, অভিনেতা বা অন্যান্য কলাকুশলীরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কোনওদিনই বেরতে পারেন না। আর তার ফলে খানিক রাজনৈতিক রোষ এড়াতে তাঁরা অক্ষম থেকে যান। সেই সময়ে চলচ্চিত্র-জগতে এমন বেশ কিছু কলাকুশলী ছিলেন, যাঁরা ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ফিল্ম হিস্টোরিয়ান এস এম এম অউসজা-র কথা অনুযায়ী জরুরি অবস্থার কালে এমন কিছু মানুষ ছিলেন, যাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জোর ছিল। তৎকালীন যেসব কলাকুশলীদের নাম উঠে আসে, তাঁরা হলেন— দেব আনন্দ, প্রাণ, ড্যানি ডেনজংপা, অমল পালেকর প্রমুখ। দেব আনন্দের অভিনীত ছবি ‘দূরদর্শন’-এ প্রচার থেকে বিরত রাখা হয়। কেবলমাত্র জনসমক্ষে সঞ্জয় গান্ধীর প্রশংসা করতে চাননি বলেই, তাঁর এই ভোগান্তি। একই কারণে কিশোর কুমারের গাওয়া গান-ও ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’-য় বাজানো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

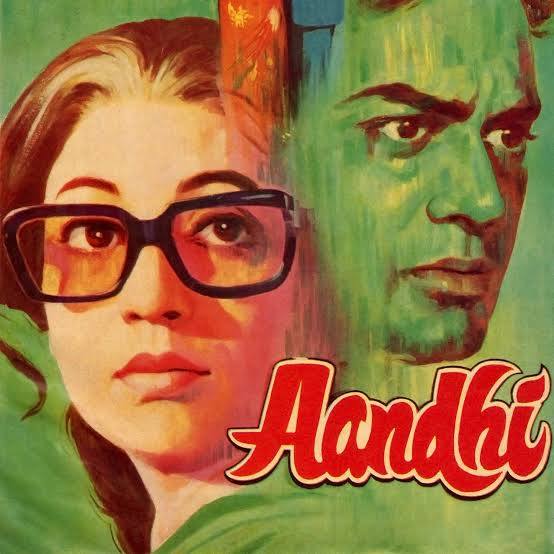

গুলজার পরিচালিত ছবি ‘আঁধি’ (১৯৭৫) মুক্তি পাওয়ার পরপর-ই প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয় সরকারের আদেশে। সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিটি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী-র ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বলেই, সেই ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিও গুলজার বারবার বলার চেষ্টা করেন, এই ছবি-র গল্প কাল্পনিক— তবে আরতি দেবী-র চরিত্রের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী-র জীবনের মিল, এমনকী, কালো চুলের মাঝে একগুচ্ছ সাদা চুলটুকুও কারও নজর এড়ায়নি। অমৃতা নাহাতা-র ছবি ‘কিসসা কুরসি কা’-র অবশ্য দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য হয়নি তখন। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ছবির নেগেটিভটাই ধ্বংস করে ফেলেন, তখনকার ‘ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্ট মিনিস্ট্রি’-র মুখপাত্র ভি সি শুক্লা। ছবিটি আরও একবার তৈরি করেন নাহাতা। ১৯৭৮ সালে প্রচুর কাটছাঁট-সহ এই ছবি মুক্তি পায়।

পি লঙ্কেশের নাটক ‘ক্রান্তি বান্টু ক্রান্তি’-র ওপর ভিত্তি করে কন্নড় ছবি ‘চন্দা মারুথা’ তৈরি করেন, প্রতিভা রামা রেড্ডি। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তাঁর স্ত্রী স্নেহলতা রেড্ডি। রাজনীতিক ও সাংবাদিক জর্জ ফার্নান্ডেজের কাছের বন্ধু ছিলেন স্নেহলতা। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা জর্জ কোথায় লুকিয়ে আছেন, সেই খবর স্নেহলতা জানা সত্ত্বেও সরকারকে জানাতে চাননি, এই সন্দেহে তাঁকে জেলে রেখে আট মাস জেরা করা হয়। হাঁপানি রোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে জরুরি ওষুধ বা ইনহেলার দেওয়া হয়নি। স্নেহলতা-র শরীর খুব খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পাঁচদিনের মাথায় মৃত্যু হয় তাঁর।

‘জরুরি অবস্থা’ চলাকালীন দেশে জোর করে যে ‘নির্বীজন’ অভিযান চালু করা হয়েছিল, তারই একটি ব্যাঙ্গাত্মক দলিল তৈরি করেছিলেন আই এস জোহর। ছবির নাম— ‘নসবন্দি’। ছবিতে তখনকার জনপ্রিয় নায়ক অমিতাভ বচ্চন, শশী কাপুরের মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন। প্রথমে ছবির মুক্তি নিষেধ করা হলেও ১৯৭৮ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। ততদিনে অবশ্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থানেরও বদল ঘটেছে।

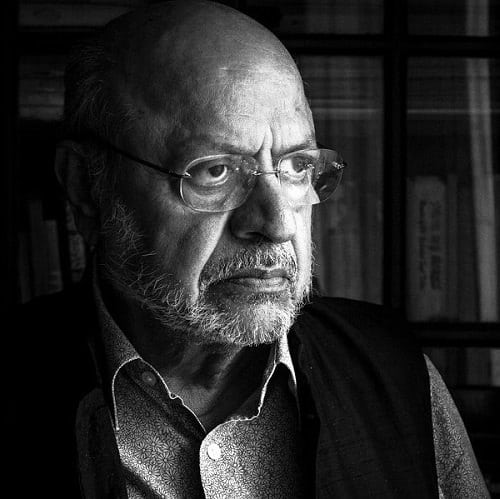

শুধু ছবি-র ওপর নিষেধাজ্ঞা নয়, ছবিতে নানারকমের অযৌক্তিক কাটছাঁট পরিচালকদের রীতিমতো অস্থির করে তুলেছিল সেই সময়ে। রাজ কাপুর বা সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকদের, ছবি কীভাবে বানাতে হয়, সেই উপদেশ দিতেও পিছপা হয়নি সরকারি আমলারা। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালে ১৯৭৪ সালে দেখানো হয়েছে মৃণাল সেনের ছবি ‘কোরাস’। ছবির শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নিজের ছবির সম্পর্ককে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন তিনি। মাত্র এক সপ্তাহ আগে জারি হওয়া এই অবস্থা-র বৈধতা নিয়ে তখনও সংশয় ছিল মৃণাল সেন-এর। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি।

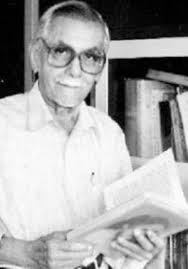

‘ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন’ বা এফএফসি থেকে সেই সময় ইস্তফা দেন চেয়ারম্যান বি কে কারাঞ্জিয়া, হৃষিকেশ মুখার্জি ও আরও অনেকে। ক্ষমতার চোখরাঙানির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। কারাঞ্জিয়ার ইস্তফা ‘নিউ সিনেমা মুভমেন্ট’-এর ক্ষেত্রে একধরনের স্থবিরতা এনে দিয়েছিল বলা যায়। তাঁর সময়ে বাসু চ্যাটার্জি, মনি কউল, কুমার সাহানির মতো পরিচালকেরা কম বাজেটে বড় পর্দায় বেশ কিছু বাস্তব গল্প তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলেন। অন্যদিকে শ্যাম বেনেগাল বা গিরিশ কারনাডের মতো পরিচালকরাও তাঁর থেকে সমান উৎসাহ পেয়েছেন সামাজিকভাবে উদ্দেশ্যমূলক ছবি তৈরি করার।

এমারজেন্সি তুলে নেওয়ার পর কারাঞ্জিয়া নিজেই ‘ফিল্মফেয়ার’-এ লেখেন যে, চলচ্চিত্র বাণিজ্যের এতটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে যে, তার মেরামত প্রায় অসম্ভব। এই সময়েই বলিউডে ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’-এর আবির্ভাব, যা অনেকটাই ‘জরুরি অবস্থা’-র ফসল। সমাজের সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষের মোহভঙ্গ— সামাজিক অবিচার থেকে দেশের যুবকদের যে হতাশা ও রাগ তৈরি হয়েছিল— তার ওপর ভিত্তি করেই এই ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’-এর উৎপত্তি। ফলে ‘দিওয়ার’ বা ‘জঞ্জির’-এর মতো ছবিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনীত চরিত্রগুলি তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২০২৫ সালের জুন মাসে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানান, ‘এমারজেন্সি’-র অর্ধশতক পূর্তির কথা। সঙ্গে এও জানাতে ভোলেন না যে, সেই সময়ের ঘটে যাওয়া জরুরি অবস্থা ভারতের কালো অধ্যায়ের অন্যতম। তিনি বলেন, সেই সময় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছিল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারিতায়। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মানুষের বাকস্বাধীনতা। সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অপরাধে, বহু রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, এমনকী, সাধারণ মানুষদেরও হাজতে পোরা হয়েছিল। মোদী এই সময়টিকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ বলে চিহ্নিত করেন।

২০১৪-২০২৫— প্রায় ১১ বছরের কাছাকাছি তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে। তাঁর পরিচালিত রাজনৈতিক দল ক্ষমতায়। না, খাতায়-কলমে এই সময় কোনও ‘জরুরি অবস্থা’ জারি করা হয়নি। কিন্তু সরকারের অপছন্দের তালিকার বেশ কিছু মানুষের হাজতবাস হয়েছে, জেলে থাকাকালীন মৃত্যু হয়েছে, এমনকী, নিজের বাড়ির সামনে আততায়ীর গুলিতে খুন হয়েছেন— এমন মানুষও আছেন।

মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল— তবু আশা করা যায়, স্ট্যান স্বামীর কথা ভুলে যাননি কেউ-ই। কিছুদিন আগেই এই ক্যাথোলিক পাদ্রীর মৃত্যুর চার বছর পূর্ণ হয়েছে। বহু বছর ধরে আদিবাসীদের হয়ে সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করা স্ট্যান স্বামী-র জেল হয় ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর। ভীমা কোরেগাওঁ হিংস্রতায় মদত দেওয়ার সন্দেহে গ্রেপ্তার হন তিনি। ৮৩ বছরের এই পাদ্রী তখন পারকিনসন্স রুগি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বারবার ‘বেল’ চেয়েও পাননি। হাত কাঁপে বলে ঠিকমতো জলের গ্লাস ধরতে পারতেন না। একটি সিপার এবং স্ট্র-এর জন্য আবেদন করলেও তা জোটেনি। শরীরের ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় তাঁকে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ‘বেল’ শুনানির আগেই মারা যান তিনি।

প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল, ছাত্র-কর্মী উমর খালিদ তিহার জেল-এ বন্দি। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উমরকে ‘ইউএপিএ’ আইনে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে ২০২০ সালে উত্তেজক বক্তব্যের জন্য। সন্দেহ করা হয়, দিল্লি দাঙ্গায় সরাসরি হাত ছিল তাঁর। কোনও ট্রায়াল ছাড়াই পাঁচ বছর তিনি হাজতে। এ-ছাড়া সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের মৃত্যু, সিদ্দিকি কাপ্পানের জেলের মতো— আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে ১১ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা এই রাজনৈতিক দলের ঝুলিতে।

বাদ যায়নি চলচ্চিত্র জগতও। প্রায় পাঁচ বছর আগে ‘নেটফ্লিক্স’ ঘোষণা করেছিল দিবাকর ব্যানার্জির ছবি ‘তিস’-এর কথা। ২০২২-এ ছবি তৈরি শেষ হয়ে গেলেও আজও মুক্তির আলো দেখেনি ‘তিস’। ২০৩০-এ ঘটা এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বানানো এই ফিউচারিস্টিক ছবি আদৌ কবে মুক্তি পাবে, কেউ জানে না। পরিচালক জানিয়েছেন, ছবির কেন্দ্র-চরিত্রের যে দোলাচল, এই ছবির ভবিষ্যৎ নিয়েও তাই। ‘রিল’ আর ‘রিয়েল’-এ যে বিশেষ ফারাক আর থাকছে না, সে-কথাও জানাতে ভোলেননি দিবাকর। আসা যাক হানি ত্রেহানের ছবি ‘পাঞ্জাব ৯৫’-এর কথায়। ১৯৮০-’৯০— এই সময়ে পাঞ্জাবে ঘটে যাওয়া বিচার-বহির্ভূত খুন ও বেআইনি আটকের বাস্তব দলিল ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন’-এর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বলা যায়। মানবাধিকার কর্মী জসওয়ান্ত সিং কালরা-র (অভিনয়ে দিলজিত দোসাঞ্জ) জীবনের ওপর ভিত্তি করে এই ছবিতে প্রায় ১২০টি-র ওপর কাটছাঁট বর্তানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সেটি না হলে ছবি এই দেশে তো নয়-ই— বাইরের কোনও ফেস্টিভ্যালেও দেখানো যাবে না। পরিচালক বা প্রযোজক এখনও কেউ-ই এই প্রস্তাবে রাজি হননি। এরকম আরও অজস্র নমুনা রয়েছে চোখের সামনেই।

এছাড়া সিনেমার আরেক ধারা-র আধিপত্য ঘটেছে গত এক দশকে। এই ধারার নাম, ‘প্রোপাগান্ডা ফিল্ম’। ইতিহাসের নামে নিজস্ব বিশ্বাস বা নিজের রাজনীতির জন্য মাটি শক্ত করার এই অভিপ্রায়ের উদাহরণও কম নয়। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’, ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’, ‘বস্তার’, ‘আর্টিকল ৩৭০’, ‘উরি: দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক’— তালিকা বেশ লম্বাই। বর্তমান প্রসঙ্গে এই ছবিগুলি সরকার পক্ষের বিশ্বাস বা তারা যেভাবে দেশের অতিত ও বর্তমান দেখতে চায়, তাকেই জাহির করে। মতাদর্শপুষ্ট এই ছবির হুজুগ খুব শিগগির কমবে, এরকম আশা রাখা বাতুলতা। বরং ভবিষ্যতে তা বাড়তেও পারে, আর ইতিহাস বই থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের মতোই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে আরও অনেক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসহিষ্ণুতা বাড়তে বাড়তে ক্রমশ সিলিং-এ গিয়ে ঠেকেছে। হিন্দুত্বের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। বেড়েছে মহিলাদের ওপর অত্যাচার। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব অপরাধের কোনও শাস্তি নেই। দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ৫০ বছর আগের ‘জরুরি অবস্থা’-র ২১ মাস মিলিয়ে দেখলে খুব একটা পার্থক্য আপাতত নেই। সেটা আনতে হলে, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে মানুষকে এক হতে হবে।