বিজ্ঞান, কল্পনা ও নারী

সন্তু বাগ (May 25, 2025)

সন্তু বাগ (May 25, 2025)‘বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবিকা-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে তার থেকে দশ হাত দূরত্ব রেখে চলা বিধেয়, আমাদের মধ্যে এরকম একটা ভুল ধারণার প্রচলন আছে। বিজ্ঞানসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি এত জটিল ও রহস্যময় যে তার মর্মভেদ করতে বিশেষ যোগ্যতা কিংবা ডিগ্রি দরকার—এটা আর একটা ভুল ধারণা। অবশ্য ভাষার দুর্বোধ্যতা অনেক সময় পড়ার সদিচ্ছাকে প্রতিহত করে, কিন্তু সেটা উপস্থাপকের দোষ।’

ভূমিকা, ‘পরমাণু-জিজ্ঞাসা’

একজন প্রকৃত সাহিত্যিকই উপরোক্ত কথাগুলি বলতে পারেন, করতে পারেন সেই দুরূহ কাজটি। তিনিই বিজ্ঞানের দুর্বোধ্যতাকে সাহিত্যের আঙিনায় টেনে এনে অত্যন্ত সুললিত এবং বোধগম্য গল্পের মাধ্যমে পরিবেশন করেন পাঠকদের মাঝে। সাহিত্যিক এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তেমনই একজন। ১৯৩৪ সালে পাটনায় জন্ম নেওয়া এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যযাত্রা যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই ছিল সাহসিকতায় পূর্ণ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। তাঁর বিবাহ হয় পরমাণু-বিজ্ঞানী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার প্রিয় ছাত্র। পারিবারিক জীবনে বিজ্ঞানীদের সংসর্গ আর অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাহিত্যের বীজ— এই দুইয়ের মিলনেই তিনি আজীবন রচনা করে গিয়েছেন একের পর এক কল্পবিজ্ঞান-সহ অন্যান্য সাহিত্যকর্ম।

তাঁর সমস্ত কল্পবিজ্ঞান লেখালিখি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশের উদ্দেশে দেখা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর লেখা কল্পবিজ্ঞান গল্প এবং সেই সঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের প্রতি প্রমীলা-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি-সহ তাঁদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা আলোচনাই ছিল সেই সাক্ষাৎকারের মূল বিষয়। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে লেখিকাদের উপস্থিতি এতটাই ক্ষীণ, ভাবলে বিস্ময় জাগে। লীলা মজুমদারের কিছু কল্পনাভিত্তিক গল্প ছাড়া গোটা বিংশ শতাব্দীর বাংলা কল্পবিজ্ঞানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এই শূন্যতার মধ্যে যে নামটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়—বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

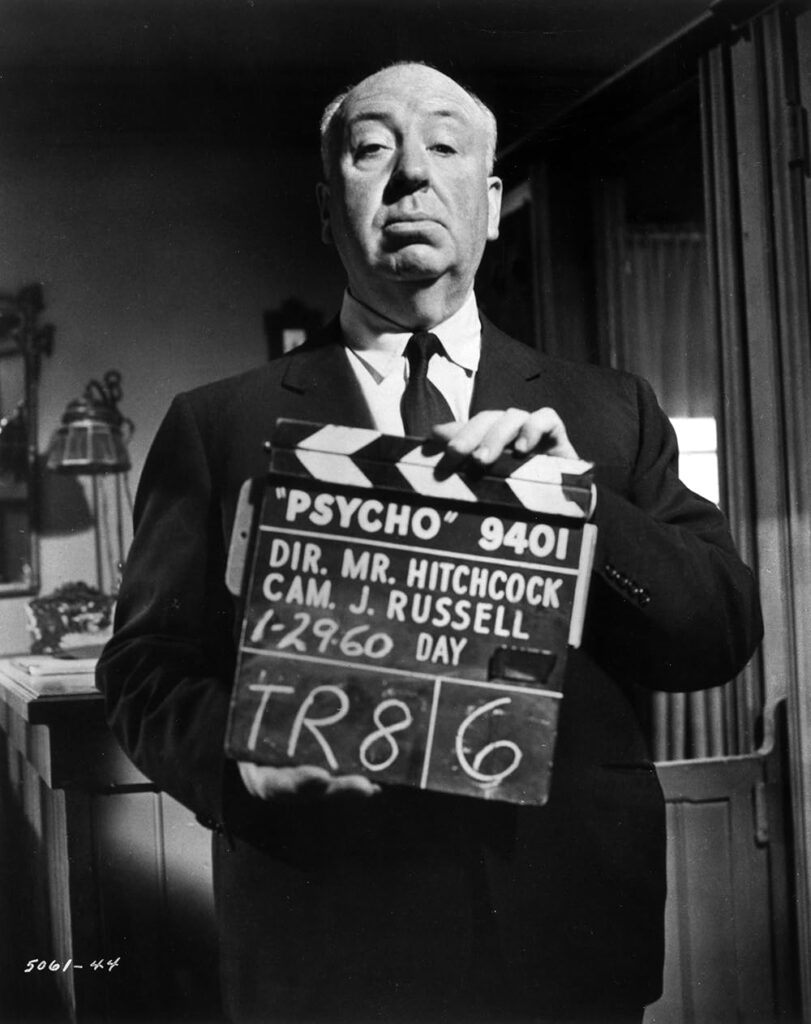

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘দেশ’ ও ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার রম্যরচনা, ছড়া ও ভ্রমণকাহিনি দিয়ে। অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত ‘আশ্চর্য!’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তাঁর কল্পবিজ্ঞান গল্প ‘ধোঁয়া’ নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি স্মৃতিচারণায় ডুবে যান। বিয়ের পরেই তিন বছরের জন্য স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় গমন এবং সেখানে হিচককের টিভি সিরিজ দেখে প্রথম কিছু ধারণার বীজ তাঁর মাথায় জন্ম নেয়। পরে দেশে ফিরে আসতে ওই বীজগুলো থেকেই একের পর এক গল্পের সৃষ্টি হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর লেখা ‘ধোঁয়া’ নামক কল্পবিজ্ঞান গল্পটিতে হিচককের গল্পের ছায়া মিশে আছে। সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধনের উৎসাহে তিনি ‘আশ্চর্য!’ পত্রিকাতে বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ‘বিস্ময়! সায়েন্স ফিকশন’, ‘ফ্যান্ট্যাসটিক’, ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’, ‘আনন্দমেলা’, ‘এ যুগের কিশোরবিজ্ঞানী’, ‘সন্দেশ’-এর মতো পত্রিকায় নিয়মিত লিখে গিয়েছেন তিনি।

আলফ্রেড হিচকক আরও পড়ুন : নজরুলের দেশপ্রেমের ভেতরেও নিহিত ছিল আন্তর্জাতিকতা? লিখছেন রাজ্যেশ্বর সিনহা…

গল্পে গল্পে হার্ডকোর সায়েন্স ফিকশনের কথা উঠে আসতেই উনি জানিয়েছিলেন— ‘সাহিত্যমূল্য তখনই বাড়তে পারে যখন তুমি একটা আইডিয়া নিয়ে লিখছ, যেখানে মানবিকতা একটা বড়ো ভূমিকা নেবে। বেশি টেকনিক্যাল হয়ে গেলে তার সাহিত্যমূল্য কমে যায়।’

তাঁর এই বক্তব্যের ছায়া পাওয়া যায় তাঁর লেখার মাঝেই। তাঁর দু’টি উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান সংকলন, ‘মানুষ যেদিন হাসবে না’ এবং ‘বাজপাখির ডানা’ আজও পাঠকের কল্পনার পরিধিকে প্রসারিত করে। এই সংকলনের গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায়, বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণার সঙ্গে মানবিক আবেগের সংমিশ্রণ। গল্পগুলিতে বারবার উঠে আসে ভবিষ্যতের আশঙ্কা ও সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব। গল্পগুলি সাধারণ হিসাবে শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও তারই মাঝে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রযুক্তির প্রভাব— সব মিলিয়ে এক আধুনিক ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।

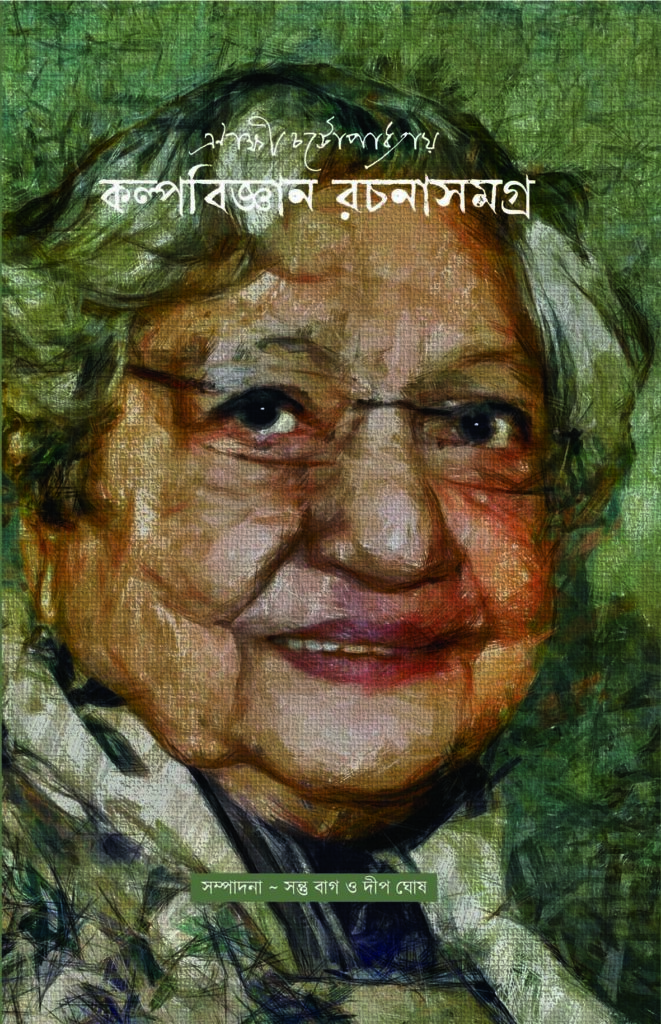

এছাড়া অধুনা বহুচর্চিত এক বাস্তব-সমস্যা ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ নিয়ে সেই সময়েই তিনি লিখেছিলেন ‘আইসবার্গ’, ‘চড়াইরা ফিরে এল’ নামে দু’টি গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখার সবিশেষ ভক্ত ছিলেন তিনি। এমনকী, ঘনাদার পিসতুতো ভাই নামে একটি চরিত্র তৈরি করে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পও লিখেছিলেন তিনি। ওঁর লেখা সমস্ত কল্পবিজ্ঞান গল্প একত্রিত করে প্রকাশিত হয়েছে ‘এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় কল্পবিজ্ঞান রচনাসমগ্র’।

উনি মনে করতেন— ‘…লেখার মধ্যে বেশিটাই কল্পনা আর কিছুটা বিজ্ঞান থাকতে হবে আর বাকিটা তো লেখার মুন্সিয়ানা।’

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে নারীদের স্বল্প উপস্থিতি নিয়ে তিনি ছিলেন যথেষ্ট চিন্তিত। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানিয়েছিলেন বিশ্বজুড়ে হার্ডকোর সায়েন্স ফিকশনের তুলনায় ফ্যান্টাসি লেখিকাদের সংখ্যা বেশি। এই লিঙ্গবৈষম্যের কারণ হিসেবে তিনি সামাজিক স্টিরিওটাইপের উল্লেখ করেছিলেন। যদিও আশা করতেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিবর্তন ঘটবে। অবশ্য তিনি এও বলেছিলেন, সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা আরেকটা চাকরির সমান। মেয়েদের ক্ষেত্রে লেখালিখি যেন একসঙ্গে দু’টি বা তার বেশি চাকরির দায়িত্ব সামলানোর মতো। কথা প্রসঙ্গে মজার ছলে তিনি বলেছিলেন, ‘উনি (আনন্দমেলার তৎকালীন সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) তখন ফোন করে বলতেন ‘সাত দিনের মধ্যে এইরকম একটা লেখা দিন, তারপরে আবার ওটা দেবেন দশ দিনের মধ্যে।’ আমি বলতাম, ‘বেশ তাহলে আপনি আমাদের বাড়ি এসে রান্না করে দিয়ে যাবেন।’’

বাংলার বহুমুখী সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রতীক এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান শুধুই কল্পবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে গদ্যকার, অনুবাদক, প্রবন্ধকার, সমালোচক এবং ছড়াকার। স্বামী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবেও তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

তিনি মনে করতেন, বড় সাহিত্যিক হয়ে উঠতে গেলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সঙ্গে সৃজনশীলতা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে মানুষের কথাই সাহিত্যের মূল। সেই ভাবনা উঠে এসেছে তাঁর লেখা বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনিতে। শুধুমাত্র ইতিহাস-ভূগোলের কথা না, তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতার কাহিনি। এই লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর ‘দেশে দেশে’ বইটিতে।

বাংলার বহুমুখী সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রতীক এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান শুধুই কল্পবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে গদ্যকার, অনুবাদক, প্রবন্ধকার, সমালোচক এবং ছড়াকার। স্বামী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবেও তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাঁদের লেখা ‘পরমাণু-জিজ্ঞাসা’ বইটির জন্য ১৯৭৪ সালে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করেন। এছাড়াও শিশুসাহিত্যের জন্য ২০০৪ সালে ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’ এবং আজীবন সাহিত্যকর্মের জন্য ‘কালিদাস নাগ স্মৃতি পুরস্কার’ লাভ করেন।

এছাড়া তাঁর লেখা মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জীবনীমূলক বইদু’টি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং একাধিক ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রযুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে মেঘনাদ সাহার অবদান তুলে ধরতে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। মনে করতেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো মেঘনাদ সাহাকে বাঙালিরা হয়তো সেভাবে মর্যাদা দেয়নি। ডিভিসি (Damodar Valley Corporation) নির্মাণের নেপথ্যে মেঘনাদ সাহার পরিকল্পনার এবং লেখালিখির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

বাঁদিক থেকে রণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাস, রাজকুমার রায়চৌধুরী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। ২০১৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কল্পবিজ্ঞান সম্মেলনে এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ‘কল্পবিশ্ব স্মারক সম্মান’ তুলে দিচ্ছেন অঙ্কিতা। ছবি সৌজন্য : লেখক তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিশীল লেখকই নন, অনুবাদ-সাহিত্যে সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মনুদ্বাদশ’ ও ‘পিঁপড়ে পুরাণ’-এর ইংরেজি অনুবাদ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রমাণ। এছাড়া তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরোগ্যনিকেতন’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ এবং ‘পূর্ব-পশ্চিম’-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তিনি। করেছেন বিক্রম শেঠের “আ সুইটেবল বয়”-এর বাংলা অনুবাদ—তাঁর অনুবাদ কাজের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই তা সাহিত্যিক নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত। অনুবাদ সাহিত্যে তিনি দু-বার পেয়েছেন ‘কথা ট্রান্সলেশন’ পুরস্কার।

২০১৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কল্পবিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই ‘কল্পবিশ্ব’ পত্রিকার তরফে একাধিকবার কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ২০২১ সালের ২৫ মে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আজ, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে যখন আমরা তাঁকে স্মরণ করি, তখন কেবল একজন লেখিকাকে নয়, একজন পথপ্রদর্শককে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আগামী প্রজন্মের নারী লেখকদের জন্য এক মূল্যবান পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে তাঁর কাজ। আর পাঠকদের মনে চিরদিনের জন্য তিনি থেকে যাবেন তাঁর গল্পের অমিত আকর্ষণে। বাংলার কল্পবিজ্ঞান ধারাটিকে তিনি সিক্ত করেছিলেন মাতৃস্নেহে, সংস্কার করেছিলেন এক রমণীর কোমলতায় আর পথিকৃৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

পরমাণু-জিজ্ঞাসা, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭১

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় কল্পবিজ্ঞান রচনাসমগ্র, সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ, কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস, ২০২২

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কল্পজগৎ, সাক্ষাৎকার, কল্পবিশ্ব পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ২০১৯

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook