পাঠপুরাণ: পর্ব ৪

গৌতমকুমার দে (May 20, 2025)

গৌতমকুমার দে (May 20, 2025)পাঠ্যবইয়ের ইতিবৃত্ত

মাকে দেখতাম, স্কুলে নতুন ক্লাসে ওঠার পর আগের ক্লাসের বইগুলো এমনিই দিয়ে দিতেন, যে বা যাঁরা তাঁদের সন্তানের জন্য অ্যানুয়াল পরীক্ষার মাস কয়েক আগে থেকে তাঁকে বইখাতার জন্য বলে রাখতেন। অনেক সময়ে ক্লাসের খাতাবিশেষও দিয়ে দেওয়া হত। আসলে মাস্টারমশাইদের পড়ানোর গুণে সেই খাতাও হয়ে উঠত এক-একটা বইয়ের সমান। কেউ-কেউ পুরনো হয়ে যাওয়া পাঠ্যবইগুলো খাতার সঙ্গে কেজি দরে বেচে দিতেন কাগজওয়ালাকে। ক্লাস এইটে উঠে শুনলাম, সহপাঠী জয়ন্তর বাবা তার আগের ক্লাসের বইগুলো কলেজ স্ট্রিটে পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করেছেন; কাগজওয়ালার থেকে অনেকটা বেশি দাম পাওয়া যায় তাতে। দোকানদার আবার সেগুলো নাকি মুদ্রিত মূল্যের অর্ধেক দামে বেচতেন পড়ুয়াদের অভিভাবককে। অর্থের অভাবে যাঁদের নতুন বই কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁরাই কেনেন এগুলো। বইপাড়ায় পুরনো পাঠ্যবইয়ের চক্রটা মূলত এভাবেই হাত-ফেরতা হয়ে সচল থাকে। এই বিক্রির ক্ষেত্রে যাদের একটু আলাদা চোখে দেখা হত/হয়, তাদের মধ্যে থাকত/থাকে ইংরেজি গ্রামার, অঙ্ক, খুব বেশি হলে বাংলা ব্যাকরণ বইগুলো। এর পেছনে যতটা না বিষয়ের প্রতি ভাললাগা ও ভালবাসা, তার চেয়েও বেশি দায়ী এক ধরনের স্বার্থপর কেজো দৃষ্টিভঙ্গি। তা হল কাজের বই! সুতরাং, আপাতত তার ঠাঁই জোটে ঘরের এক কোণে।

স্কুলজীবন থেকেই আমার বরাবরের ঝোঁক, সিলেবাসের গণ্ডির বাইরে থাকা অংশগুলোর প্রতি। কারণ এই পড়াটা ছিল নির্ভার। এখান থেকে কেউ পড়া ধরবেন না, পরীক্ষায় সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বলে কিছু নেই, নম্বর পাওয়ার চাপ নেই। আছে শুধু মুক্ত বিহঙ্গের মতন পড়ার অনাবিল আনন্দ। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে বেশ কিছু গল্প-কবিতা। ইতিহাস-ভূগোল। বিজ্ঞানেরও কিছুটা। এখন তো বেসরকারি স্কুল একটা ইউজ অ্যান্ড থ্রো-র প্যাকেজ দেয়। পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল বাঁধার ফিতে, সবটাই এই প্যাকেজের আওতায়। কেউ-কেউ আবার ব্ল্যাক হিউমারপন্থী। মানে আপনি হয়তো স্কুলকে বললেন, আগের বছরের অনেক খাতা বেঁচে গেছে তাই খাতা কিছু কম নেবেন। উঁহু, সেটি হবার জো নেই। অথবা, বুকলিস্ট নিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রিটে ঢুঁ মারলেন। বিস্তর খুঁজে দেখলেন একটা কি দুটো বাদে সব বই পাওয়া যাবে। ওই একটা/দুটো-ই অদৃশ্য বকলস, যা দিয়ে আপনার ছানা-সহ আপনি নিজের অজান্তে বাঁধা আছেন শিক্ষা বেওসায়ীর কাছে। ওটি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বই। যারা স্কুল থেকে বইখাতা-জুতো-জামা প্রভৃতি সব কিছু নেবেন গলবস্ত্র হয়ে, কেবল তাঁরাই ওটি পাওয়ার অধিকারী। শুধু ওই একটা বা দুটো বই আলাদা করে বিক্রি নেই। টাকা দিলেও না। দক্ষিণ কলকাতার এরকম একটি প্রতিষ্ঠান আবার এককাঠি সরেস। ওঁরা বইদুটো কেবল প্যাকেজপন্থীদের মাগনায় (!) দিচ্ছেন। ওতে মূল্য মুদ্রিত নেই। এই যুক্তিতে আন্তরিকভাবে চাইলেও দিতে পারছেন না বলে দুঃখু প্রকাশও করেন! এই গৌড়চন্দ্রিকার কারণ, এটা বোঝার জন্য যে এহেন পরিস্থিতিতে পুরনো পাঠ্যপুস্তক কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। বছরশেষে কেউ নিজের পছন্দমতো কিছুটা বেছে রাখেন। বাকিটার সদগতি হয় পুরনো ‘খবরের কাগজওয়ালা’র সৌজন্যে। তাই কারও-কারও বাড়িতে কর্মজীবনে ঢোকার পরেও যদি দেখেন পাঠ্যবইয়ের দু’একটি অবশেষ টিকে আছে কোনওমতে অবধারিতভাবে সেটা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ।

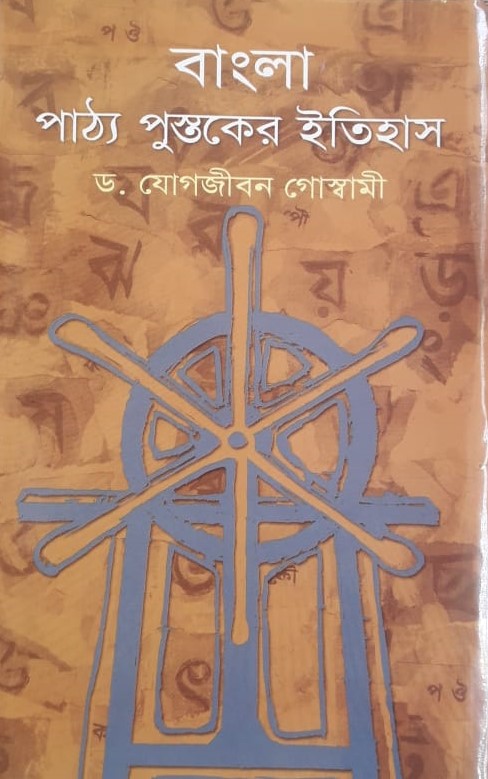

বাংলা বইয়ের জগতে সংরক্ষণের দিক থেকে পাঠ্যপুস্তক সবচেয়ে অবহেলিত। তার স্ট্যাটাস কাজের বইয়ের। তবে সবসময়েই দু’একজন ব্যতিক্রমী থাকেন। যেমন শিক্ষাবিদ ড. যোগজীবন গোস্বামী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান (এডুকেশন)-এ মাস্টার ডিগ্রি করাকালীন একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দু’লাইন তাঁর ভাবনা-ভুবনকে অস্থির করে তুলেছিল: ‘বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন/আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।’

তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার পাঠ্যপুস্তকের আঁতুরঘর কোথায় ছিল, কে বা কারা ছিলেন এই ঐতিহ্যের রূপকার। প্রবাহের ইতিহাস ও তার স্বরূপ সন্ধানের বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে তাঁকে। তাঁর কথায়, ‘পরবর্তীকালে শিক্ষা-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের আবশ্যিক আবশ্যিক শর্ত হিসেবে মডেল পাঠ্যপুস্তক-সংকলন জমা দেওয়ার সময়ই পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসের সন্ধান করি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। বহু অনুসন্ধান করেও বাংলা ভাষা-শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় রচিত অন্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের কোনও ইতিহাস পাইনি।’

১৯৮৮ সালে অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত পরমেশ আচার্যর ‘বাঙলার দেশজ শিক্ষার ধারা’, প্রথম খণ্ড (বইতে দু’জায়গায়, দু’রকম ছাপা হয়েছে নামটি। দ্রষ্টব্য: প্রাগভাষ ও পৃ. ৬১৩) আলোচ্য বিষয়ে বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এছাড়া স্মরণীয়: আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত ‘শিশুশিক্ষা মদনমোহন তর্কালঙ্কার’ (পুস্তক বিপণি, ২০০৩); নির্মল দাস-এর ‘বাঙলা ব্যাকরণ চর্চার ধারা— একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা’ (শ্রীভূমি মুদ্রণিকা, ১৯৭৮); জে.সি. আগরওয়াল-এর ‘ল্যান্ডমার্কস ইন দ্য হিস্ট্রি অব মডার্ন ইন্ডিয়ান এডুকেশন’ (বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯)। গ্রন্থপঞ্জিতে আশিস খাস্তগীর লিখিত ও সম্পাদিত ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ’ ও ‘বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা’; ড. মুনতাসীর মামুন-এর ‘উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা’ এবং ‘উনিশ শতকের ঢাকায় মুদ্রণ ও প্রকাশনা’-এর অনুপস্থিতি অবাক করার মতন। বাংলা পাঠ্যবইয়ের ইতিহাসের বহু উপাদান রয়েছে বইগুলোতে। সবদিক থেকে দেখলে গোস্বামীবাবুর বইটি বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা অক্ষরজ্ঞান, ভাষাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন স্বপন বসু। অতীতচারণায় এসেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঠক্রম থেকে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত ইতিবৃত্ত। এই সময়ে প্রকাশিত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠ্যবইগুলোর তালিকা দিয়েছেন পরিশিষ্টে।

বইটি সাতটি পর্বে বিভক্ত। রয়েছে দু’টি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন বাংলা পাঠ্যপুস্তককে। আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি পর্বে ভাগ করে এগিয়েছেন। ১. প্রাচীন যুগ (গুপ্তোত্তর কাল পর্যন্ত); ২. মধ্য যুগ [পঞ্চদশ (শব্দের মাঝ-বরাবর ফাটল!) শতাব্দী থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ] ৩. আধুনিক যুগ (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্যন্ত)। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম বিদ্যাসাগর-পূর্ব পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াস (১৮১৭-১৮৯১)। অব্যবহিত পরের পাতায় ভুলবশত ১৮১৭ হয়ে গেছে ১৮১৬! প্রসঙ্গত, ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র প্রতিষ্ঠা ১৮১৭ সালে। চারটি পর্বে বিভক্ত এই আলোচনা। ১. ভারতীয় প্রজাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক মানোন্নয়নের জন্য স্থাপিত ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও তার প্রণেতাগণ। সূচিপত্রে ঘটা করে ন’জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে; সেখানে ভেতরে বোল্ড লেটারে উল্লেখপূর্বক যাঁদের কথা বলা হয়েছে: জেমস স্টুয়ার্ট, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, নীলরত্ন হালদার। এই বৈষম্য কেন? বাকিদের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে কেউ নিখোঁজ ডায়েরি করলে তাকে আটকানো মুশকিল। জেমস্ সাহেবের ‘স’-এর হসন্ত (পৃ. ১২) মাত্র ২৭ পাতার ব্যবধানে হরিণের শিং পড়ে যাওয়ার মতন খসে পড়েছে (পৃ. ৩৯)। ফের তৎকাল তৎপরতায় গজিয়েছে অব্যবহিত পরের পাতায়! কোন জেমস্ জানি না, তবে জেমস্-কে নিয়ে একটা মশকরা দেখেছিলাম কাঁচড়াপাড়া-ব্যারাকপুর কোর্ট-রুটের বাসের গায়ে— ‘Jems Sturt নামটা ভরাট/ দোষের মধ্যে মুখটা কেবল ধারালো করাত’। ২. হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাগণ: রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং ক্ষেত্রমোহন দত্ত। ৩. সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ৪. ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি। এটা ধাঁধাঁর মতন। সূচিপত্রে দেখবেন। ভেতরে কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়, বিদ্যাসাগর এবং তাঁর সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক। স্বল্পপরিচিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাজ সম্পর্কে ছোট টীকা আছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের ফোকাস বিদ্যাসাগর-পরবর্তী পাঠ্যবই প্রণেতাদের কাজ নিয়ে। মোট উনিশজনের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সূচিপত্রে ঘটা করে সতেরোজনের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। গিরিশ বিদ্যারত্ন এবং লালমোহন বিদ্যানিধি কেন অনুল্লেখিত থাকলেন সেটা গ্রন্থকারই জানেন ভাল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে মনোযোগ পেয়েছেন স্বভাবতই ‘শিশুশিক্ষা’-র রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোবাধ্যায়। ‘শিক্ষাসোপান’, ‘শিশুপাঠ’, ‘জ্ঞানসোপান’, ‘নবধারাপাত’-সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতা।

সবদিক থেকে দেখলে গোস্বামীবাবুর বইটি বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা অক্ষরজ্ঞান, ভাষাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন স্বপন বসু। অতীতচারণায় এসেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঠক্রম থেকে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত ইতিবৃত্ত। এই সময়ে প্রকাশিত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠ্যবইগুলোর তালিকা দিয়েছেন পরিশিষ্টে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের আলোচ্য স্ত্রী-শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক এবং তার রচনাকার। এই প্রসঙ্গে ‘বামাবোধিনী সভা’-র উদ্যোগে প্রকাশিত নারীশিক্ষার বইগুলো-সহ সত্যচরণ সেনগুপ্ত, নন্দকৃষ্ণ বসু, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের অবদান স্মরণ করা হয়েছে। এই অংশটুকু মানবীবিদ্যাচর্চা এবং নারীশিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভাবনার উৎস ও প্রেরণাস্বরূপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিষয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত শিশু পাঠ্যপুস্তক (১৮৯১-১৯৩০)। তবে যোগীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত বইগুলোকে এই আলোচনায় আনা হয়নি। অথচ এই অনালোচিত অংশটুকুই সূচিপত্রে গূরুত্ব পেয়েছে। আলোচিত বিষয়টিই একেবারে অনুক্ত রয়ে গেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদটি রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশু পাঠ্যপুস্তককে (১৮৯৬-১৯৩০) উৎসর্গ করা হয়েছে। রয়েছে দুটো পরিশিষ্ট। প্রথমটি বাংলা ভাষাশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের তালিকা। ১৮০১ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত। মূলত ‘বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ’ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানান রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি। বইয়ের নাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম, প্রকাশস্থান ও কাল, সাইজ এবং দাম এইগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি আছে। প্রসঙ্গত কয়েকটি বই যার উল্লেখ কোনও তালিকাতেই ছিল না, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সেগুলির কথা লেখক জানিয়েছেন বইয়ে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মূল আলোচনায়। এরজন্য অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য লেখকের।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টের শিরোনাম: ‘বাংলা ভাষা-শিক্ষার পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা’। এই তালিকায় যেসব বিষয়ের বইয়ের কথা জানা যায়: গণিত, ইতিহাস এবং ভূগোল। আপাতভাবে নীরস, সাহিত্যমূল্য বর্জিত (যোগীন্দ্রনাথের বই অবশ্য ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যের ঊর্দ্ধে উঠে শিশুর কল্পলোকের যথার্থ সঙ্গী হতে পেরেছিল) এমন একটি বিষয়ের উপকরণ ও তথ্যাদি জড়ো করে সেগুলিকে অসীম অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে আতসকাচের তলায় রেখে পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণপূর্বক বিশ্লেষণ করার এই প্রয়াসে কিছু ঘাটতি সত্ত্বেও আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যার মধ্যে আছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উন্মেষ ও তার অগ্রগতির প্রয়োজনীয় সূত্র। লেখকের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ভাবার মতন ১. ‘পাঠ্য-পুস্তক আলোচনাকালে আমরা লক্ষ করেছি বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর পাঠ্য-পুস্তকেই প্রথম অবরোহ (Deductive method) পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা শেখানোর সূচনা ঘটিয়েছিলেন।… বর্তমানকালে ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।’ (পৃ. ৪৫১) ২. ‘ঈশ্বর সম্পর্কে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-সম্মত মতের প্রতিফলন দেখি ‘বোধোদয়’ গ্রন্থে। সমকালে সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকে ঈশ্বরে ভক্তি ও ঈশ্বরের মহিমার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি এ-সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন এই নীরবতার সংকেত আমাদের কাছে আজ তাৎপর্যবাহী বলে মনে হয়।’ (পৃ. ৪৫২) ৩. ‘বাংলা পাঠ্য-পুস্তক উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালির সুগভীর সামাজিক দায়বোধ এবং সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিমাপ করার ক্ষমতাকে অবিব্যক্ত করেছে। শিক্ষিত বাঙালি উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে নৈতিকতাকে জাতিগঠনের ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেই নৈতিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তকের মধ্য দিয়ে। ছোটদের জন্য লেখা বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের লেখা ও রচনাগুলির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ছোটদের জন্য লেখা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সূত্রপাত ঘটেছে।’ (পৃ ৪৫৪)

এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় টিকে থাকা পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরিতে অচল ও পুরনো বইগুলোকে জাস্ট ঝেড়ে ফেলাটাই দস্তুর। জ্বালানি বা ঠোঙা হওয়াটাই যেন তাদের ভবিতব্য। একটু উদ্যোগ নিয়ে এগুলোকে সংরক্ষণ করা যেতে কেন্দ্রীয়ভাবে। এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের। যেহেতু তাদের কৃতকর্মের ইতিহাস টিকিয়ে রাখা হচ্ছে ভাবীকালের গবেষক ও মিউজিয়ামে আসা উৎসুক মানুষদের কথা ভেবে। দুঃখের হলেও বাস্তব সত্যিটা হল, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ পাঠ্যবই প্রকাশক নিজের প্রকাশনার বিভিন্ন সংস্করণ এবং মুদ্রণের অন্তত একটা করে অফিস কপিও সংরক্ষণ করার কথা ভাবেননি বললে কম বলা হবে। তার তাগিদ ও গুরুত্ব অনুভব করেননি।

বিদেশে ফরাসি, ইংরেজি, জাপানি, স্প্যানিশ ভাষায় পাঠ্যবইয়ের আদি সংস্করণ থেকে এ-কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই সুচারুভাবে সংরক্ষিত আছে। এ-দেশে তামিল এবং আংশিকভাবে মালয়লাম ভাষায় কাজটা অনেকটাই এগিয়েছে। বাংলাতেও সম্ভব। দরকার শুধু একটু আন্তরিক সদিচ্ছা আর সহমর্মিতা। গোবরডাঙায়, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের গ্রন্থাগারে এই কাজটা অবশ্যি সীমিত পরিসরে হলেও অনেকটাই করছেন দীপককুমার দাঁ এবং তাঁর সমমনস্ক সাথীবৃন্দ।

অন্ধকারের মধ্যেও কিছু আশার আলোর কথা বলি। স্থান: রাজাবাজার ট্রামডিপোর পাশে বিদ্যাসাগর ফ্রি রিডিং রুম ও লাইব্রেরি। ১৯৯০ সাল। মধ্য পঞ্চাশের এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। তাঁর দু’বাহুতে উল্কি করা ছিল যথাক্রমে বিদ্যাসাগরের মুখ এবং ‘বর্ণপরিচয়’-এর প্রচ্ছদ। বিদ্যাসাগরের আসন্ন মৃত্যুশতবর্ষে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে। দ্বিতীয় ঘটনাটি এক জুয়েলারি ব্যবসায়ীর কাছে শোনা। বিদ্যাসাগরের মুখের প্রতিকৃতি দিয়ে পেনডেন্ট এবং কানের দুল গড়িয়েছিলেন। এই মডেলের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ছিল। যে-কোনও একটা নিলে ৩০০ টাকা আর দুটো নিলে ৭০০ টাকা বাদ দিতেন সোনার দাম থেকে। দুঃখের সঙ্গে জানান, সেভাবে সাড়া পাননি। ফিলাটেলিতেও বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাকে ফিলাটেলিক সম্মান জানায়নি ভারতীয় ডাক বিভাগ। আসলে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত ইস্যুকে রাজনীতিতে ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তাই হয়তো এই অসাম্য!

এরকম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশে অবহেলা অমনোযোগ অযত্নের ছাপ সর্বাঙ্গে। একজন দক্ষ সম্পাদকের ছোঁয়া পেলেই আমূল বদলে যেতে পারত এর চেহারা-চরিত্র। যোগ্য মর্যাদা পেত লেখকের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা। কবে যে বাংলা প্রকাশনায় সম্পাদনার সংস্কৃতি উপলদ্ধ হবে কে জানে! সন্দেহ নেই, তাতে বইটির দাম অনেকটাই বাড়ত। বাড়ুক। কিন্তু এ তো একবার পড়ার বই নয়। যোগ্য পাঠক সুযোগ্য বই পেত। আর বইটিকে এমন প্রায়-অনাথ অবস্থায় দিনের আলো দেখতে হত না। বইয়ের নাম, প্রচ্ছদ ও টাইটেল পেজ সামান্য হলেও আলাদা! একাধিক বানান ভুল, ছবি ও ছাপায় দায়সারাভাব পাঠককে পীড়া দেবে নিঃসন্দেহে যার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে বোকাবাক্সের গ্যাদগেদে সোপ অপেরাগুলোর। গ্রন্থকারের গৃহিণীপনার অভাব সত্ত্বেও বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ করতে হবে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং গ্রন্থকারের নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শিক্ষানুরাগ ও শ্রমকে সম্মান জানাতে।

বই: বাংলা পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস

লেখক: ড. যোগজীবন গোস্বামী

প্রকাশক: এন. ই. পাবলিশার্স

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৮

পৃষ্ঠা: ৬২৩

মূল্য: ৩৫০ টাকাপূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook