পাঠপুরাণ: পর্ব ৩

গৌতমকুমার দে (May 13, 2025)

গৌতমকুমার দে (May 13, 2025)রেলের চিরায়ত বাড়ি

রেলের চরিত্রে একটা বোহেমিয়ান টাচ আছে। সেটা একটা লক্ষ্মণরেখায় আবর্তিত। এটা দৃশ্যমান, উপলব্ধ। যেটা অদৃশ্য, তা হল পূর্বোক্ত বক্তব্যের মধ্যে থাকা ‘কমা’ (,) কিংবা সেমিকোলন (;)-এর মতন যতিচিহ্ণটি। যাঁরা এই হল্ট-স্টেশনটির সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের সামনে খুল-যা-সিম-সিম হয়ে দেখা দিয়েছে প্রায় এক অনালোকিত জগৎ। রেলের ঘরবাড়ি। বিবিসি-র প্রাক্তন ব্যুরো চিফ লেখক-সাংবাদিক মার্ক টালি-র কথায়, ‘… a treasure trove of architecture and art, a story of styles from the Classical Revival to twentieth century minimalism, … .’

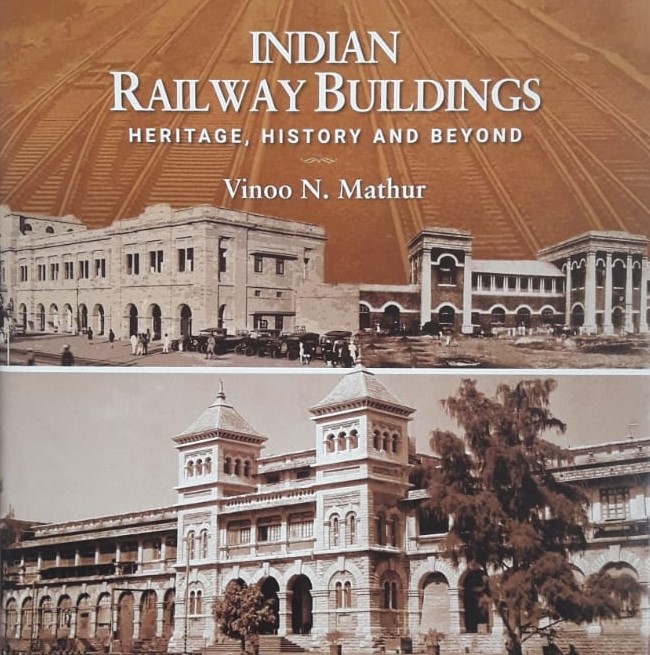

বিষয়টি নিয়ে নিজস্ব একটা আগ্রহ ও চর্চার জায়গা তো ব্যক্তিগত পরিসরে ছিলই, পাশাপাশি রেলে চাকরি করার সূত্রে বিন্নো এন. মাথুর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন প্রায় চার দশক। ১৯৭১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত। ছিলেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ধানবাদ; রেলবোর্ডের সচিব, নর্দার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার; এবং, রেলবোর্ডের মেম্বার ট্রাফিক। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা রেলের পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ বাড়িগুলো খুব কাছ থেকে দেখা ও জানার সুযোগ পেয়েছেন। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথটি হয়েছে সুগম। রেল, সংস্থা হিসেবে এই কর্মী সম্পদের সুফল পেয়েছে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস এবং কালকা-সিমলা রেলওয়ে ইউনেস্কো-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে।

আরও পড়ুন: ডাকটিকিটের জায়গা নিয়েছিল কালো ক্যানভাস; যে-বই বাংলাদেশের ইতিহাসকে চিনিয়েছিল অন্যভাবে! লিখছেন গৌতমকুমার দে…

তবে ব্যক্তির ইনট্যানজিবল অ্যাসেট বই আকারে ট্যানজিবল হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রেল হেরিটেজ সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর বিরতিশূন্য আগ্রহ। খেলাধুলো, বন্যপ্রাণ ও লেখালেখির সঙ্গে এটা ছিল কার্যত তাঁর প্রাণের শখ। সেই শখেরই বাহ্যিক প্রকাশ আজকের আলোচ্য বই! রেলওয়ে এন্থুসিয়াস্টস সোসাইটির সভাপতি হিসেবে এখনও অক্লান্তভাবে সেই কাজই করে চলেছেন মাথুরবাবু।

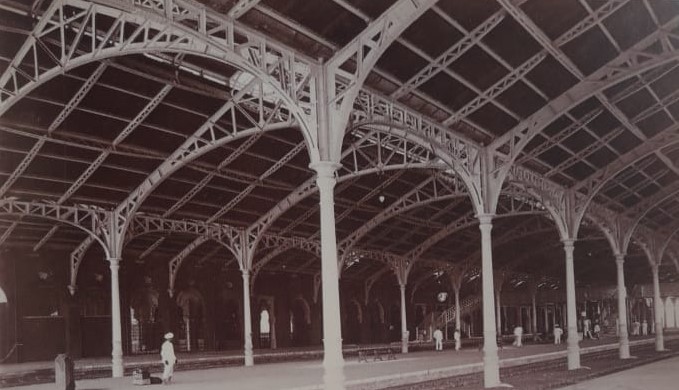

মধ্য-উনিশ থেকে মধ্য-বিংশ শতাব্দী— এই সময়কালে নির্মিত রেলওয়ে বিল্ডিংগুলোকে ফোকাস করা হয়েছে এই বইয়ে। ব্যবহৃত ছবি এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনার ভিত্তিতে বইটি ত্রিস্তরীয়। ১. স্বল্প-আলোচিত ব্রিটিশ আমলের রেলওয়ে সম্পর্কে একটা ধারণা, যা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের, তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কথা ভেবে। ২. ১৮৯০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু— এই সময়টুকুর মধ্যে ব্রিটেন ও জার্মানি থেকে মুদ্রিত লক্ষ-লক্ষ পিকচার পোস্টকার্ডের মধ্যে একটা বড় অংশে ছাপা হয়েছিল ভারতীয় রেল ও রেলওয়ে বিল্ডিংয়ের ছবি। সে-সময়ে রেলওয়ে স্টেশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা ছিল কতকটা রূপকথার পর্যায়ে। পোস্টকার্ডের ছবি এই ধারণাকে আরও উসকে দিত। কারণ ছবির গুণগত মানের জন্যই তা সাধারণের মনে গেঁথে যেত। অনেকেই এই কার্ডগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করতেন। অন্যদিকে যোগাযোগের মাধ্যম তথা বার্তা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই পোস্টকার্ডগুলো। এগুলো অবশ্যই একটা সময়ের সাক্ষ্য বহন করছে। যোগাযোগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবেও এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। বইতে এরকম অনেক পোস্টকার্ডের ছবি ছাপা হয়েছে। এগুলো দেখতে-দেখতে কারও মনে পড়তে পারে, কয়েক বছর আগে কলেজ স্ট্রিটের মিত্র-ঘোষ থেকে প্রকাশিত মার্কিন প্রবাসী মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের পিকচার পোস্টকার্ড নিয়ে বইটির কথা। যদিও তার বিষয় ও উদ্দেশ্য আলাদা। ৩. এইটি বইয়ের সবচেয়ে দরকারি অংশ। তা হল, রেলস্টেশনের সঙ্গে এদেশের গড়পড়তা নাগরিক, ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্কের বিষয়টি। আমরা হাওড়া স্টেশনের বড়ঘড়ির নীচে কাউকে অপেক্ষা করতে বলি বা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করি। বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারের প্রিয়জনের পুর্নমিলন বা বিদায়মুহূর্তে হাসি-কান্না-অশ্রুর নীরব সাক্ষীও রেলস্টেশন। খাওয়ার জন্যও মানুষ চলে আসে জনআহারের কাউন্টার বা স্টেশনচত্বরে। রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা থেকে জাতীয়তাবাদী বক্তৃতার মঞ্চও এই সর্বংসহা পাবলিক প্লেস! ট্রেন মিস করে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্টেশনে রাত কাটানো, রুটিরুজির রোজনামচায় একই স্টেশনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা, দেশভাগের করুণ স্মৃতি, একটু ঠাঁই পাওয়ার আশায় উদ্বাস্তু মানুষের নতুনদিকে যাত্রা, যুদ্ধের সময়ে সীমান্তে সৈন্যদের যাওয়া— এমন অনেক জীবন-সম্পৃক্ত মুহূর্ত মানুষের মনের মণিকোঠায় গেঁথে গেছে। বস্তুত এই অংশটুকুর উপস্থিতির জন্যই বইয়ের ট্যাগলাইনে এসেছে ‘হেরিটেজ, হিস্ট্রি অ্যান্ড বিয়ন্ড’, যা যথার্থ। খুব ভাল হত, যদি এর সঙ্গে সাধারণের তীর্থভ্রমণ ও বেড়াতে যাওয়ার (তখন মূলত পশ্চিমে যাত্রা আর হিমালয়ে যাওয়া) প্রসঙ্গটি জুড়ে যেত।

আলওয়ার স্টেশন, রাজস্থান ২

প্রথমে ভিনটেজ ফোটো দিয়ে কফি-টেবিল বই করার কথা ভাবলেও, পরে পরিকল্পনা পালটান লেখক। সঙ্গত কারণেই প্রতিটি স্টেশনের ছবির সঙ্গে দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রাসঙ্গিকতা।উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ঘরানার পুনর্জন্মের বেশ কিছু ছোঁয়া লাগল রেলের বাড়ি নির্মাণে। বিষয়টি চুম্বকে চমৎকার ধরছেন বইয়ে ‘ক্লাসিকাল রিভাইভাল’, ‘রৌম্যানেস্ক রিভাইভাল’ এবং ‘গথিক রিভাইভাল’ পর্বে। ব্রিটেন, ইউরোপে এই ফিরে আসার সূচনা। পরের দিকে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছিল উপনিবেশগুলোতে। সামান্য ব্যবধানে এরপরেই ভারতে উদ্ভব হয়েছিল এক নতুন স্থাপত্যশৈলীর। ভারতীয় ও ইসলামিক ট্র্যাডিশনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই শৈলী পরিচিত ‘ইন্ডো-সারাসেনিক’ নামে। বিংশ শতাব্দীতে স্থাপত্যের ধারায় পরিবর্তন এল। আধুনিক স্টাইলে গড়ে উঠেছিল সে-সময়কার রেলওয়ে বিল্ডিং। এই শৈলীর উল্লেখযোগ্য নমুনা পূর্বতন প্রিন্সলি স্টেট, উত্তর-মধ্য কাথিয়াওয়ারের মোরভি স্টেশন।

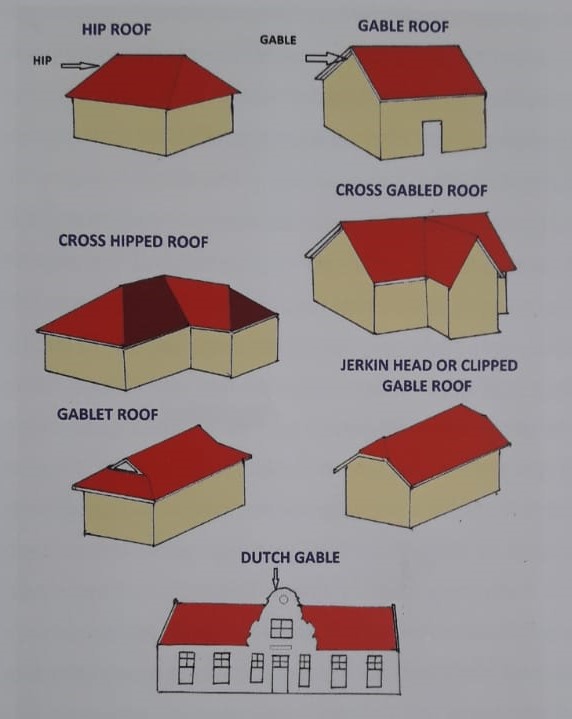

দেশীয় রাজাদের এলাকাতেও গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু নজরকাড়া রেলভবন। প্রায়শ এদের যে-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ত, সেটা হল কালো রঙের পদার্থবিশেষ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া ছাদ এবং কানাওয়ালা ছাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালের ত্রিকোণ অংশ। শেষোক্ত বিষয়দুটিকে ধরেছেন দুটো আলাদা পর্বে।

আঞ্চলিক রেলওয়ে কোম্পানিগুলোর নিজস্ব সিগনেচারওয়ালা বাড়িগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় এই বইয়ের অন্যতম পাওয়া। এই তালিকায় আছে দিল্লি রেলওয়ে (মিরাট ক্যান্টনমেন্ট, জলন্ধর ও আম্বালা স্টেশনর প্রবেশদ্বার); আমেদাবাদ সেকশনে রাজপুতানা মালওয়া রেলওয়ে (শৈল-স্টেশন মাউন্ট আবু, পালানপুর ও আমেদাবাদের মধ্যবর্তী সিদ্ধপুর); ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এটাওয়া (লাইন চালুর ১৫০ বছর পরেও আজও রয়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের কভার-শেডটি), বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (বিলাসপুর-কাটনি শাখা লাইনে শাহদল স্টেশনে পাথরের বিস্ময় সৃষ্টি ও তার টাইলড্ পিচড্ ছাদ, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর স্টেশন); বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (বাস্তি স্টেশন); নাগদা-মথুরা রেলওয়ে (কোটা, সোয়াই মাধোপুর, শামগড় স্টেশন); দিল্লি-আম্বালা-কালকা রেলওয়ে (কুরুক্ষেত্র লালরু স্টেশন); সাদার্ন পাঞ্জাব রেলওয়ে (ঝিন্দ ও জাখাল স্টেশন); আওধ ও রোহিলখন্ড রেলওয়ে (বরেলি, পুরনো লখনউ, লকসর স্টেশন); গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (কিরকি, কল্যাণ স্টেশন); ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাদার্ন মারাঠা রেলওয়ে (কালিকট, ম্যাড্রাস-গুড্ডুর সেকশনে পোলিরেড্ডিপালেম স্টেশন); সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (মাদুরাই স্টেশন)।

কানপুর স্টেশনের কাঠের এনকোয়ারি কাউন্টার এরপরেও রয়ে গেছে এমন অনেক বাড়ি, যাদের বৈশিষ্ট্যগত জটিলতার কারণে তাদেরকে কোনও একটা নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব নয়। এদেরকে একসঙ্গে ঠাঁই দিয়েছেন অন্য একটি অধ্যায়ে। এছাড়া ব্যাবহারিক ভিত্তিতে বাড়িগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করে প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে লিখেছেন আলাদা করে। যেমন রেল বিষয়ক পড়াশুনো ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান; বিদ্যালয়; হোটেল; বাংলো। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ভাদোদরা ও দেরাদুনের রেলওয়ে স্টাফ কলেজ, স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে শিক্ষানবীশদের প্র্যাকটিকাল ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য জামালপুর জিমখানা এবং লাহোরের ওয়ালটন স্কুলের পরিচিতি কৌতূহলোদ্দীপক। বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৯২১ সালে নির্মিত ইটারসির ডাল্লাস ইন্সটিটিউট, আসানসোলের ডুরান্ড ইন্সটিটিউট, রেল গ্রন্থাগারের কথা। হালকা করে ছুঁয়ে গেছেন এদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের স্মৃতি। তবে বিষয়টি আরও স্পেস দাবি করে। কেন? কেবল একটা ঘটনার বলছি, তাহলেই বুঝবেন। স্বাধীনতার আগে একটা পর্যায়ে ভারতের অলিম্পিক হকি দলের একটা বড় সংখ্যক খেলোয়াড় ছিলেন আসানসোলের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কমিউনিটির। এদের বেশির ভাগ রেলে চাকরি করতেন এবং/অথবা রেলকর্মীর সন্তান ছিলেন। এমনও হয়েছে, কোনও ম্যাচে প্রথম একাদশের আটজনই আসানসোলের! পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার কোনও বাসনা নেই। তাই এটুকুতেই থামা গেল।

৩

রেল-কোম্পানি পরিচালিত হোটেলের পরিচিতি আরেকটু ডিটেলে থাকলে ভাল হত। বাংলোর আলোচনা তুলনায় বিস্তৃত হলেও অতি সংক্ষিপ্ত বলতেই হবে। বুড়ি ছোঁয়ার মতন করে শুনিয়েছেন মালওয়া সেকশনে Mhow-তে ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের বাংলো; আসানসোলের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো; ত্রিচিনোপল্লিতে ইলেকট্রিক্যাল সুপারিনটেন্ডন্টের বাংলো; খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কর্মীদের থাকার জায়গা; খড়্গপুরেরই রেলওয়ে কলোনিতে থাকা চিফ ড্রাফ্টসম্যানের রেসিডেন্সের কথা।

প্ল্যাটফর্মের সিলিংয়ের সুপরিচিত নকশা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে দক্ষ স্থপতিবিদ-শিক্ষকের মতন ড্রইংয়ের সাহায্যে ছোট-ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। যেমন দেশের প্রাচীনতম এবং অন্যতম ধ্রুপদী সৌন্দর্যের নমুনা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হাউস। ঠিকানা কলকাতার গার্ডেনরীচ। এটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় প্রবেশের আগে বলেছেন, ক্লাসিকাল গ্রিক আর্কিটেকচার আসলে কী, তার প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি সম্পর্কে। ড্রইংয়ের সাহায্যে বুঝিয়েছেন ডোরিক অর্ডার, আইকনিক অর্ডার, কোরিন্থিয়ান অর্ডার। গ্রিক সভ্যতায় ক্লাসিকাল যুগ কোনটা, গ্রিক স্থাপত্যের প্রিন্সিপাল ও নকশার বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে একটা প্রাথমিক ও জরুরি আলোচনা করেছেন প্রাসঙ্গিক ছবি-সহ। আর সবটাই করেছেন চিত্র-স্থাপত্যের পেশাদার সমালোচকের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিষয়ের উপর এই যে নিয়ন্ত্রণ, এটা লেখকের দীর্ঘমেয়াদী তন্নিষ্ঠ গবেষণা, অনুশীলন এবং ফিল্ড ওয়ার্কের ফসল। এই অংশটুকু পরবর্তী মূল বিশ্লেষণ অনুধাবনের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের ভূমিকা নিয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য পতনের পরে উদ্ভূত Romanesque (ম্যাড্রাস সেন্ট্রাল স্টেশনটি এই ধারার সাক্ষী); দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বতন Romanesque ধারা থেকে জন্ম নেওয়া গথিক আর্কিটেকচার; ইন্ডো-সারাসেনিক স্টাইলের রেলভবনের আলোচনার গঠন সৌকর্য্যটিও এগিয়েছে পূর্বোক্ত ধ্রুপদী ধারায়।

এদেশে টিকে থাকা রেলওয়ে সৌধগুলোর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে লেখক টেনে আনেন সেকেলে দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এদেশের সৌধের ছবির প্রসঙ্গ। যেমন ভারতে নির্মিত প্রথম মুখ্য স্টেশন রয়াপুরম্। এটা ছিল ম্যাড্রাস রেলওয়ের টার্মিনাস। ‘দ্য ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ’-এর ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ সংস্করণে ছাপা হয়েছিল স্টেশনটির উদ্বোধনের ছবি স্কেচের আকারে। শিল্পী ক্যাপ্টেন বার্নেট ফোর্ড ছিলেন ম্যাড্রাস আর্মির সদস্য। প্রসঙ্গত, ১৮৭০ সাল নাগাদ তোলা স্টেশনটি ও তার তার লাগোয়া অফিসের ফোটোগ্রাফকে লেখার উপকরণ করা হয়েছে।

ছাদের নানান আকার ১৮৬৭ সালে ‘দ্য ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ’-এ প্রকাশিত তৎকালীন Cawnpore (বর্তমানে কানপুর) স্টেশনের এনগ্রেভিং থেকে বইয়ের রসদ সংগ্রহ করেছেন লেখক। স্টেশনের নামফলক, সৌধের নকশা ও ডিজাইন, বাস-রিলিফে থাকা মেডেলিয়ন, দেশজ স্থাপত্যচর্চা থেকে সেকেলে আহরিত জ্ঞানের নমুনা; মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, সমাধির গঠনরীতি; প্ল্যাটফর্মের নকশা, নির্মাণপদ্ধতি ও তার আচ্ছাদন; বুকিং উইন্ডো ও ওয়েটিং হলের ইন্টিরিয়র ডেকরেশন; কোম্পানি রেলওয়ের (উদাহরণ: নাগদা-মথুরা রেলওয়ে, দিল্লি-আম্বালা-কালকা রেলওয়ে, আওধ ও রোহিলখন্ড রেলওয়ে প্রভৃতি) লোগো— এসব থেকেও বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রভূত শ্রমে।

৪

ইতিহাসের উপাদান তো কোনও ধরাবাঁধা পথে আসে না। মাথুর তাঁর উপকরণ সংগ্রহের যাত্রায় বেছে নিয়েছিলেন সনাতন ধারা। কবুল করেছেন, বইয়ের ব্যাপারে তিনি নির্ভরশীল ছিলেন তিনটে লাইব্রেরির ওপর। নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি, দ্য রেলওয়ে বোর্ড লাইব্রেরি, ন্যাশনাল রেল মিউজিয়াম লাইব্রেরি। তবে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, ব্যক্তিগত একটা সংগ্রহ, নিজস্ব লাইব্রেরি তো ছিলই! সেই সঙ্গে চাকরিক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান সরকারি নথিপত্রের হদিশ জানা ও পাওয়া, দেশি-বিদেশি আর্কাইভ ব্যবহারের সুযোগকে আরও সুগম ও সুলভ করেছে। নিছক এক সাধারণ নাগরিক-গবেষকের পক্ষে যার নাগাল পাওয়াটা মোটেই সহজ নয়। নিঃসন্দেহে চমৎকার কাজ করেছেন। সম্ভ্রম জাগানোর মতোই কাজ। কিন্তু তাতে মাটির যোগ, গন্ধের বড়ই অভাব। হতে পারে, কর্মস্থলে উচ্চপদে আসীন থাকার কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি লোকায়ত উপকরণগুলোর সুলুকসন্ধান পাওয়া। জানি না, এজন্য দায়ী সময়াভাব নাকি ব্যুরোক্রাটিক ইমেজ!প্রাচীন রেলস্টেশনের সৌধকে ঘিরে একটু-একটু করে গড়ে ওঠা যে-অদৃশ্য লোকায়তিক বলয়, তার সন্ধান অধরাই থেকে গেছে এই বইতে। প্রসঙ্গত বলয়ের নানান কক্ষপথে থাকে সেসব। যেমন লোকগাথা, জনশ্রুতি, লৌকিক শব্দবিশেষ, লোকছড়া, লোকগল্প, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা যা আসলে সেই স্টেশনেরই আত্মকথা। এর বাইরেও আছে স্টেশনচত্বরে ঘটে যাওয়া ঘটনার ভিত্তিতে রচিত গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কার্টুন; লিফলেট, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, টয়লেটলিপি ইত্যাদি। আছে ফিলাটেলিক অজস্র উপকরণ ও ফিলুমেনির ব্যাপারটিও।

আলোচ্য বইয়ের প্রচ্ছদ একটু দেখে নেওয়া যাক, আমাদের প্রিয় হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন সম্পর্কে লেখকের পর্যবেক্ষণ কীরকম। হাওড়া স্টেশনের স্থপতি ছিলেন ব্রিটিশ হালসে রিকার্ডো। ইংলিশ আর্ট ও ক্রাফট আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষটির মনে হয়েছিল তৎকালীন ভারত শিল্পকলা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পক্ষে আদর্শ। হাওড়া তাই বিবিধ শৈলীর কোলাজ। চিত্র-সমালোচক ফিলিপ ডাভিস-কে উদ্ধৃত করেছেন মাথুর: ‘The great new station at Howrah, rebuilt between 1900 and 1908, was designed by the imaginative English Arts & Crafts architect, Halsey Ricardo (1854-1928). Articulated by eight square towersit is an unusual, if slightly incoherent, red brick design infused with Oriental and Romanesque references.’ এতশত টেকনিকাল ব্যাপারস্যাপার না বুঝেও একই অনুভূতির লোকায়ত প্রকাশ দেখেছিলাম (১৯৯৮) 12C/1A রুটের বাসের গায়ে: হাওড়া স্টেশন সৌধের একাংশের কৌণিক ছবি, পাশে বড়ঘড়ির প্রতীকী উপস্থিতি, নীচে রেললাইনের ওপর ট্রেন। একবারে নীচে বড় লাল হরফে লেখা: ‘হাওড়া সটেশন। তুমি একটাই। সবার চাইতে আলাদা। আমাদের গর্ব।’ এই বাহনলিপি অবশ্যই বানান-বাতিকদের জন্য নয়। শিয়ালদহ স্টেশনটিকে বলেছেন, ‘ইটালিয়ান স্টাইল অফ ওরিয়েন্টাল আর্কিটেকচার’। অবশ্যি কোভিড-পরবর্তী সময়ে স্টেশনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

লক্ষণীয়, বইতে এমন কিছু সৌধের কথা আছে, যা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত। যেমন করাচি ক্যান্টনমেন্ট, লাহোর স্টেশন, ওয়ালটন স্কুল (লাহোর ক্যান্টনমেন্ট)। এটা উদার মানসিকতা নাকি জাতীয়তাবাদী আগ্রাসন, সে-নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক চালাতেই পারেন।

রয়েছে এমন অনেক সৌধের কথা, যেগুলোর ঐতিহাসিক ও নান্দনিক গুরুত্ব থাকলেও সেভাবে প্রচারের আলো পায়নি অথবা স্বল্প-পরিচিত। যেমন ডিহিং নদীর দক্ষিণে মার্গারিটা স্টেশন কেবিন। ইতালির রানির নামে স্টেশনটির নামকরণ করেন সংশ্লিষ্ট লাইনের অন্যতম পাইওনিয়ার ইতালির রবের্তো পাগানিনি। এরকম আরও আছে: হায়দ্রাবাদের কাচেগুডা, রাজস্থানের কোটা-বিনা সেকশনে গুনা, ১৯০৫-এ তৈরি পাঞ্জাবের মালেরকোটলা, একদা বিশ্বের বৃহত্তম ন্যারোগেজ জংশন ডাবহই (Dabhoi), ঘাগ্গার, চণ্ডীগড়ের কাছে চণ্ডীমন্দির স্টেশন।

প্রসঙ্গত, বাংলায় রেল বিষয়ক বেশ কিছু ভাল বই আছে। প্রদোষ চৌধুরীর ‘রেলকৌতুকী’ ও ‘সমাজচিত্রে ভারতীয় রেল’; দেবব্রত ঘোষের ‘সাহিত্য, ইতিহাস ও জনজীবনে রেল’; অরুণাভ দাসের ‘দার্জিলিং-এর ট্রয় ট্রেন: একাল ও সেকাল’। রেল নিয়ে একাধিক বই আছে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী রমেশ দাসের। এছাড়া, মার্টিন রেল নিয়ে আছে অন্তত পাঁচটি বই। যে-কোনও কারণেই হোক, রেলওয়ে-বাড়ির নকশা, নির্মাণশৈলী, স্থাপত্য সৌন্দর্যের ব্যাপারটা সর্বত্রই দুয়োরানি হয়ে থেকেছে লেখকদের কলমে। ব্রাত্য থাকার একটা সম্ভাব্য কারণ: স্থাপত্যবিদ্যা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, চিত্রকলা, রেলের ইতিহাস— এই চতুষ্কৌণিক জ্ঞান এবং তাদের মধ্যে আন্তঃবিদ্যাশৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়ের অভাব এমন একজনের মধ্যে, যাঁর লেখার হাতটিও চলনসই।

১০ পৃষ্ঠাব্যাপী সূত্রনির্দেশ এবং নির্বাচিত বইয়ের তালিকা লেখকের বিপুল শ্রম আর নিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। স্টেশনের নামের সেকাল-একালের তালিকাটি বিষয় অনুধাবনে হেল্পডেস্কের ভূমিকা নেবে সন্দেহ নেই। বিষয় অনুসারে ভাষা তৈরি হয়। তাকে মান্যতা দিতেই সংযোজন শব্দকোষের। তন্নিষ্ঠ পাঠক-গবেষকের কথা মনে রেখে দিয়েছেন ইনডেক্স। ৩৮টা মানচিত্র এই বইয়ের অন্যতম সম্পদ বিশেষ।

কালিকট স্টেশন প্রচ্ছদ ঝকঝকে, স্মার্ট। তবে গতানুগতিক। যান্ত্রিক। পেজমার্ক হিসেবে ফিতে একেবারেই মানানসই নয়। রেলভবনের স্মৃতি-বিজড়িত (ছবি এমনকী আকারের দিক দিয়েও) হলে সেটাই হত যথার্থ পরিপূরক। আগাগোড়া সুমুদ্রিত। শুধু বিশ্লেষণের বিস্তার ও গভীরতা আরেকটু বিশদে এবং সেটি সমাজ-মনস্তত্ত্বের আতসকাচের তলায় দেখলে অন্য মাত্রা পেত বইটি। আসলে লেখকের মেধা ও শ্রমই পাঠকমনে এই প্রত্যাশার উৎস, অথচ যার শেষটা ছোটগল্পের আদলে।

অবশ্য এজন্য লেখককে কোনওভাবে দায়ী করা যাবে না। কারণ আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি বইতে: ‘A railway station can be looked at from various perspectives, these include its role in politics, its impact on society, during wartime, during a crisis such as famine, natural disasters or its impact on art, literature and films. While these are very interesting perspectives. I have only included historical and architectural aspects for the large number of buildings covered in the book.’ (পৃ. ১১)

রেলের জানলায় থুতনি ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা— এই ভঙ্গিমার প্রতি আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা আছে। তখন চোখে পড়ে কতশত স্টেশনের নাম, তার চেহারা-চরিত্র। কারও-কারও টান এতটাই অমোঘ ছিল যে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে গন্ত্যব্যের মায়া কাটিয়ে নেমে পড়েছি সেখানে। গালুডি, হলুদপুকুর, কিষাণগঞ্জ, পালাক্কাড, ডাটিয়া, রঘুরাজপুর, কারভি…। কোথাও রাত কাটিয়েছি খোলা প্ল্যাটফর্মে। যাই হোক, স্টেশন দু’হাত ভরে দিয়েছে আমায়। তিক্ত অভিজ্ঞতা একেবারে হয়নি তা নয়; তবে শেষমেশ প্রাপ্তির ঝুলি সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে। তখনই মনে হত, যদি অন্যরকম স্টেশনগুলো নিয়ে কোনও বই পাই, কী মজাটাই না হয়! দিল্লির জাতীয় রেল মিউজিয়ামে শেষবার গেছি ২০২৩-এ। সেখানকার স্যুভেনির শপে রেল বিষয়ক একাধিক বই থাকলেও ছিল না এই বইটি। কালকা, সিমলা, মেট্টুপলালাম স্টেশনে রেলের স্মারক বিপণিতেও এর দেখা পাইনি! অবশেষে পেলাম তাকে আমাদের বারোমেসে বইমেলা কলেজ স্ট্রিটে। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস হল একক স্টেশন, যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বই আছে। মারাঠি ও ইংরাজিতে। এর মধ্যে সম্মিলিত (রাহুল মেহরোত্রা, সারদা দ্বিবেদী ও প্রীতি বেদী) প্রয়াসের ফসল ‘আ সিটি আইকন: ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস বোম্বে ১৮৮৭ নাও ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস, মুম্বই ১৯৯৬’ (এমিনেন্স ডিজাইনস, মুম্বই ২০০৬) শুভ উদ্যোগ। অথচ আমরা হাওড়া স্টেশনের একটা পিকটোরিয়াল কি কফি-টেবিল মার্কা বায়োগ্রাফি করতে পারলাম না আজও!

বই: ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বিল্ডিংস: হেরিটেজ হিস্ট্রি অ্যান্ড বিয়ন্ড

লেখক: বিন্নো এন. মাথুর

প্রকাশক: নিয়োগী বুকস

প্রকাশকাল: ২০২২

পৃষ্ঠা: ৩৫৬

মূল্য: ২৫০০.০০পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook