পাঠপুরাণ : পর্ব ২

গৌতমকুমার দে (May 5, 2025)

গৌতমকুমার দে (May 5, 2025)ডাকটিকিটে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কত নিরপরাধ, অসামরিক মানুষ যে পাক সেনার বলি হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। নারীলোলুপ, ধর্ষকের এমন কদর্য চেহারা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। স্রেফ মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে যে দেশের মানুষ, তাদের পক্ষেই সম্ভব সেই নৃশংস গণহত্যার ইতিহাসকে ডাকটিকিটের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে এমন অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পেশ করা। ডাকটিকিট তথা ফিলাটেলি তো বটেই, বিশ্বের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন।

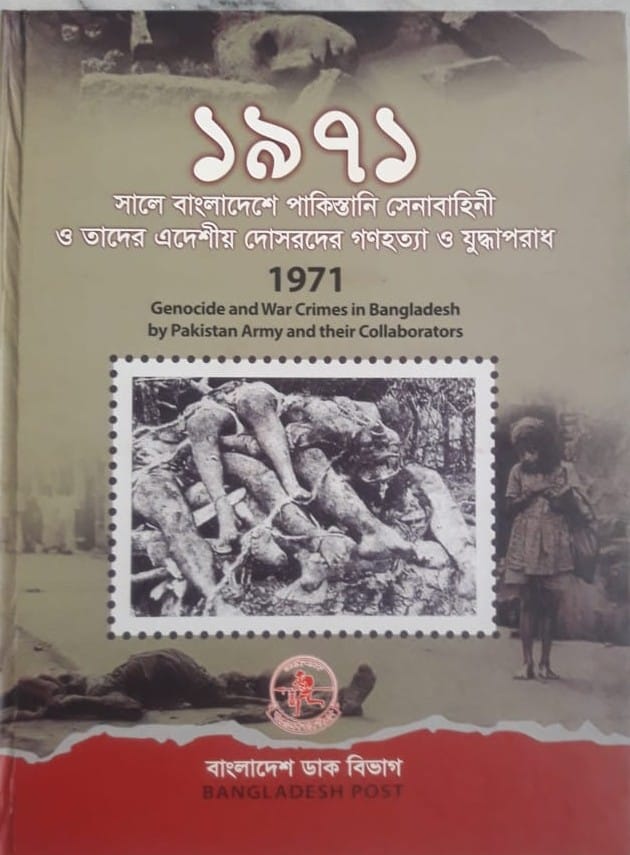

বইয়ের নামকরণে ১৯৭১ (ইংরেজিতে’1971’)-এর ব্যাসবাক্য তার পরের অংশটুকু। ইতিপূর্বে, বাংলাদেশ-এর ডাকবিভাগ শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরিজে যে মিনিয়েচার সিটগুলো বের করেছিলেন ধারাবাহিকভাবে, আলোচ্য বইটি যেন সেই ধারার সুসংহত ও যথার্থ উত্তরসূরি। এই পরম্পরা ও ঐতিহ্যের খবর না জানা থাকলে বইটাকে দেখে হঠাৎ উল্কাপাত কিংবা সরকারি অর্থে শৌখিন বাহাদুরি বলে মনে হওয়াটাই সহজ-স্বাভাবিক।

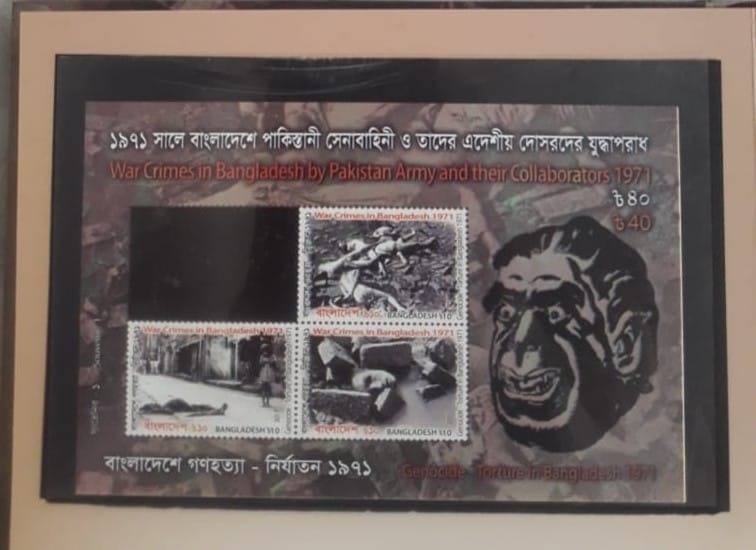

উপস্থাপনার ধরনের জন্য এটি একাধারে বিষয়ভিত্তিক ফিলাটেলির অ্যালবাম। কারণ, ভেতরে কালো ব্ল্যাক হাওয়াইডের মধ্যে রয়েছে ১৮টি মূল মিনিয়েচার বা স্যুভেনির শিট। প্রথমটায় ৩টে আর বাকি ১৭টি স্যুভেনির শিটের প্রত্যেকটিতে ৪টে করে ছিদ্রকযুক্ত ডাকটিকিট আছে। সাকুল্যে ৭১টি স্মারক ডাকটিকিট। এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের ওপর ৭১টি বিশেষ আলোকচিত্র। সবগুলোই সাদা-কালো।

এক্ষেত্রে’৭১’ সংখ্যাটি প্রতীকী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ ও সেই সূত্রে সংঘটিত গণহত্যা ১৯৭১-এ। তাই থিমেটিক এই যুদ্ধভিত্তিক দেশাত্মবোধক সিরিজে ডাকটিকিটের সংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবেই ৭১-এ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা অর্জনের বছরটিকে স্মরণ করা; এবং, তৎকালীন শাসক পাক সেনার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সার্বিক বঞ্চনা ও তাদের হাতে মানবিকতার নৃশংসতম নির্বিচার হত্যাকে তথ্য-প্রমাণ ও ছবি-সহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা।

অপ্রত্যাশিতর ইতিহাস এই বইয়ের চাবিকাঠি! গৌতমকুমার দে-র কলমে

পড়ুন পাঠপুরাণ : পর্ব ১…শিটগুলো মূলত সাদা-কালো-সিপিয়া টোনের সমন্বয়ে। প্রতিটি শিটের ওপরে সাদা হরফে লেখা: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের যুদ্ধাপরাধ। অব্যবহিত নিচের লাইনে লালচে রোমান হরফে লেখা: War Crimes in Bangladesh by Pakistan Army and their Collaborators 1971. এর ঠিক নিচে ওপর-নিচ করে ব্লক অব ফোরের আদলে চারটে ডাকটিকিট।

তার নিচে পর্যায়ক্রমে সাদা ও লালচে বর্ণে মুদ্রিত: বাংলাদেশে গণহত্যা-নির্যাতন ১৯৭১। একই লাইনে একটু ফাঁক দিয়ে, Genocide— Torture in Bangladesh 1971.

প্রতিটি স্যুভেনির শিটের বিনিময় মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪০ টাকা। প্রতিটি ডাকটিকিটের দাম ১০ টাকা। প্রতিটি স্ট্যাম্পে ওপরের মার্জিন বরাবর অনুভূমিকভাবে লেখা: War Crimes in Bangladesh 1971. দু’পাশে উল্লম্বাকারে লেখা যথাক্রমে: বাংলাদেশে গণহত্যা নির্যাতন ১৯৭১, এবং, Genocide Torture in Bangladesh 1971.

স্যুভেনির ১ ফিলাটেলির ইতিহাসে মানবতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নতুন ভাষা হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেন বলছি? এর প্রথম ডাকটিকিটের জায়গায় পুরো অংশটুকু জুড়ে শুধুই কালো ক্যানভাস। গণহত্যায় মৃত মানুষদের স্মৃতিতে বাংলাদেশবাসীর তরফে বিনম্র শ্রদ্ধাস্বরূপ। যেহেতু এতে দেশের নাম ও বিনিময় মূল্য লেখা নেই, তাই টেকনিক্যালি এটি ডাকটিকিট নয়। কিন্তু ফুটবলের পরিভাষায় উইদাউট বল-প্লেয়ার-এর সোলো রানের মতন! পুরো সিরিজে সকল ডাকটিকিটের মধ্যে ডাকটিকিট না-হয়েও আরও অতিরিক্ত কিছু! বিস্ময়কর এক উপস্থাপনা! যার আগে-পিছে দ্বিতীয় কোনও নজির নেই ফিলাটেলির ইতিহাসে। এই ইস্যুর জন্য কেবল অনন্য চিন্তাভাবনাই যথেষ্ট নয়, সাহস ও বুকের পাটা থাকাটাও জরুরি। কেন? আসছি সেকথায়।

অতীতে রাশিয়া (১৯৮০ মস্কো অলিম্পিক), একটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপ ক্রিকেট বিষয়ক ফিলাটেলিক অ্যালবাম কাম কেতাব বের করেছিল। কিন্ত্ত এশিয়ায় এব্যাপারে পথিকৃৎ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রথম ফিলাটেলিক অ্যালবাম কাম বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তরফে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বইসহ সংশ্লিষ্ট সকল ফিলাটেলিক মেটেরিয়াল উইথড্র করার দাবি জানানো হয়েছিল। তাদের আপত্তির মূল কারণ ‘গণহত্যা (Genocide)’ শব্দটি নিয়ে। তাদের বক্তব্য, একাত্তরের যুদ্ধ ছিল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপক্ষে ভারতের মদতে বাংলাদেশের ষড়যন্ত্র! যদিও পাকিস্তানি সেনার কুকীর্তি নিয়ে একটা শব্দও ব্যয় করা হয়নি। ভাবখানা এমন, যেন ওসব কল্পিত রূপকথা। বাস্তবে এমন কিছু ঘটতেই পারে না।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের এই দাবির পিছনে আমেরিকার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যূদ্ধের বিপক্ষে ছিল আমেরিকার অবস্থান। কারণটা বলাই বাহুল্য তাতে ভারতকে যেমন চাপে রাখা যাবে তেমনি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতায় চির ধরার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এই ফিলাটেলিক বই প্রকাশের সূত্রে বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিনি পিছু হঠার বিষয়টা কিছুটা হলেও আন্তর্জাতিক স্তরে এতদিন বাদে ভেসে উঠবে এই অস্বস্তির আশঙ্কাও ছিল আমেরিকার।

ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (সংক্ষেপে ইউপিইউ)-এর কাছেও পাকিস্তান আবেদন করেছিল যাতে এই সিরিজের ডাকটিকিটগুলোকে বরাবরের জন্য ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। তাহলে ডাকটিকিট প্রদর্শনীতে সেগুলো আর দেখাতে পারবেন না প্রতিযোগীরা। ফিলাটেলিক আইটেমটির গা থেকে অচিরেই খসে পড়বে সরকারি তকমা। কমে যাবে তার আকর্ষণ ও সংগ্রহ মূল্য। আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার অন্যতম নির্ভরযোগ্য সদর্থক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। ফিলাটেলির দুনিয়ায় ডিলার-সংগ্রাহকদের কাছে তার ইমেজ হবে নেহাতই প্রোপাগাণ্ডা ইস্যুতুল্য। সুখের বিষয়, ঘরে-বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে নানান চাপের মুখেও মাথা নোয়াননি বাংলাদেশের হাসিনা সরকার। তৃতীয় বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এমন স্পর্ধা সত্যিই দৃষ্টান্তস্থানীয়।

যাই হোক, আলোচ্য বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসও বটে। গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বইটি দ্বিভাষিক করা হয়েছে। বাংলা-ইংরাজিতে।

বইয়ের শুরুতে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র বার্তায় পড়বেন: … স্মারক ডাকটিকিট অ্যালবামটি মুক্তিদ্ধকালীন বাংলাদেশে সংঘটিত ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ, শরণার্থীদের দুঃসহ জীবনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে চিহ্ণিত হয়ে থাকবে।…।

বইয়ের মূল সুরটি রয়েছে এই বক্তব্যের মধ্যে। এরপর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম-এর শুভেচ্ছাবাণী।

এরপর সূচনা ‘মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১— প্রেক্ষাপট’। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম হয় দু’টি স্বাধীন দেশের। ভারত ও পাকিস্তান। সেদিন থেকে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার শুরু করা— এই সময়ের ধারাবিবরণী তুলে ধরা হয়েছে অতি সংক্ষেপে। সঙ্গে করাচির ‘ডন’ পত্রিকায় প্রকাশিত (৯ জানুয়ারি, ১৯৫৬) পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বিষম্যের চিত্রটি। সেনাবাহিনী, শিক্ষাক্ষেত্র, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে (যেমন সেক্রেটারিয়েট, সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট) নিয়োগে চূড়ান্ত বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ।

দু-চারটে উদাহরণ দিলেই মালুম হবে ব্যাপারটা। ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে জেনারেল, মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার পদে একজনও পূর্ব পাকিস্তানি ছিলেন না। সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা। সংখ্যাটা যথাক্রমে ৩, ২০ ও ৩৪! কর্ণেল, লে: কর্ণেল ও মেজর পদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ৪৯, ১৯৮ ও ৫৯০। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যাটা মাত্র ১, ২ ও ১০!

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট-এ সেক্রেটারি, সেকশন অফিসার ও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার পদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়োগের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২, ৩২৫ ও ৩৭৬৯। সেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্বোক্ত পদগুলিতে অধিষ্ঠিতদের হিসেবটা বড্ড করুণ! শূন্য, ৫০ ও ৮১১।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, রেলওয়ে, সার্ভে, রেডিও এবং বিমান-এ ১৯৫৬ সালে কর্মরত পূর্ব (পশ্চিম) পাকিস্তানের বাসিন্দার হিসেব: ৩ (১৬২), ১৪ (১৫৮), ২(৬৪), ১৪ (৯৮) এবং ৭৫ (১০২৫)!

একই বছরে পূর্ব (পশ্চিম) পাকিস্তানে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রাইমারি স্কুল, ডাক্তার, মেটারনিটি-র খতিয়ান: ১(৬), ১(৩), ২২১৭ (৬২৪৬), ৩৩৯৩ (৮৫০০), ২২ (১১৮)!

লক্ষ্যণীয়, কর্মরত বাঙালির সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম পিছিয়ে। প্রতিরক্ষায় বাঙালি ৮.১% আর পশ্চিম পাকিস্তানি ৯১.৯%! রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ও স্বাস্থ্য— প্রতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উপস্থিতি যেখানে ৮১%, সেখানে বাঙালি মাত্র ১৯%! সর্বত্রই প্রায় একই চিত্র। বস্ত্তত সরকারি কাজের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভিড়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা সংখ্যালঘু ছিল বললেও কিছুই বলা হয় না। বলা যেতে পারে, শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে খুঁজে পাওয়াটাও ছিল চ্যালেঞ্জের।

এরপর ‘গণহত্যা ১৯৭১’ শিরোনামে এক পাতার একটা প্রতিবেদনসুলভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১৭ সালের ১১মার্চ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন, প্রতি বছর ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালিত হবে ২৫ মার্চ।

এই অংশে তিনটি বিষয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

১. বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ দেশ বিরোধী শক্তিগুলোকে সরাসরি চিহ্ণিতকরণ, ফিলাটেলির মঞ্চে প্রথম: The students, peasants, day-labourers and the working people of East Pakistan put up a violent resistance or, in other words, a War of Liberation. Against these organized freedom fighters, the Occupation Army of Pakistan, along with supporting Islamist militants from Jamaat-e-Islami, Muslim League, PDP, NejameIslam and Islami Chhatro Sangho, formed the razakar, Al-badr, Al-shams and many other plunder and torture groups. প্রসঙ্গত বাংলা অংশে ‘PDP’ বাদ গেছে!

কেউ হয়তো ভারতের ডাকবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ইন্ডিয়া’জ ফ্রিডম স্ট্রাগল থ্রু ইন্ডিয়া পোস্টেজ স্ট্যাম্পস’ শীর্ষক বইটির কথা পাড়তে পারেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিষ্ণু এস সাক্সেনা-র লেখা বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ইংরেজি পরে হিন্দিতে। আঞ্চলিক তো দূর অস্ত্, সংবিধান-স্বীকৃত বাকি ভাষাতে নয় কেন? তাছাড়া, বইটি কখনই ফিলাটেলিক অ্যালবাম কাম বুক নয়। ভারতে প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক ডাকটিকিটগুলোকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে বলা হয়েছে

চির-চেনা ইতিহাস।২. ‘পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনে ১ কোটি লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে।’— বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকার স্বীকারোক্তি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে।

৩. ডাকটিকিট এবং বই প্রকাশের নেপথ্য চালিকাশক্তি ও উদ্দেশ্য: ৭১টি ডাকটিকিট এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করছে পুনর্বার যে, ১৯৭১ সালে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছিল,… ৩০ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছিল,… ২ লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছিল,… মানুষ লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের কারণে ঘরছাড়া হয়েছিল। These 71 postage stamps are also the testimony to the cruelest anti-humanity crime of the world, that is, war crime.

সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে শিষ্ঠ মনের ভদ্রজন— কেউ-ই মুখ লুকনোর জায়গা পাবেন না, যদি শোনেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি-বাহিনীর অত্যাচার নিয়ে আজও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোনও দেশ সুসংহত এবং ফিলাটেলিক্যালি তথা ডাকটিকিটীয় ডকুমেন্টেশন করতে পারেনি। না কি স্বেচ্ছায় করেনি, জানি না। বাস্তবটা হল, ঘটেনি! ইজরায়েলি হানায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত প্যালেস্টাইন (বিশেষত গাজা অঞ্চল) এবং, রুশ আগ্রাসনের শিকার ইউক্রেন-এর ডাকবিভাগ ভবিষ্যতে কী করবে, তা বলবে সময়।

আমাদের ভারতীয় ডাকবিভাগ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখের ছবি দিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করাটাকে নিরাপদ রেওয়াজ হিসেবে ধরে নিয়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষণীতে এবং/অথবা নতুন তথ্যের আলোকে ঘটনা-পরবর্তী বিশ্লেষণাত্মক ও ইতিহাসধর্মী বোধের বড় অভাব সেখানে। অনুপস্থিত মেধার স্পর্শ ও ঝলক! যা থাকলে সেটা হয়ে উঠতে পারে বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষার হাতিয়ার। আর, ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদের কাছে ইতিবাচক উপকরণ। চৌরিচৌরা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড-র মতন বহুল প্রচারিত কিছু ঘটনা স্থান পেয়েছে ফিলাটেলির নানান ক্যানভাসে। কিন্তু তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরায় সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব ঢাকা পড়ে না। প্রায় সবক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার পেয়েছে ব্যক্তি মানুষ। তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির নিরিখে। নামগোত্রহীন আমজনতা ব্রাত্যই থেকে গেছেন। আজও! তথাকথিত জাতীয়তাবাদের জিগিরের মাঝেও! স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও আমরা পারলাম না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটা ফিলাটেলিক অ্যালবাম কাম বই প্রকাশ করতে!

এই প্রসঙ্গে কেউ হয়তো ভারতের ডাকবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ইন্ডিয়া’জ ফ্রিডম স্ট্রাগল থ্রু ইন্ডিয়া পোস্টেজ স্ট্যাম্পস’ শীর্ষক বইটির কথা পাড়তে পারেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিষ্ণু এস সাক্সেনা-র লেখা বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ইংরেজি পরে হিন্দিতে। আঞ্চলিক তো দূর অস্ত্, সংবিধান-স্বীকৃত বাকি ভাষাতে নয় কেন? তাছাড়া, বইটি কখনই ফিলাটেলিক অ্যালবাম কাম বুক নয়। ভারতে প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক ডাকটিকিটগুলোকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে বলা হয়েছে চির-চেনা ইতিহাস। ন্যারেশনের আঙ্গিক, উপস্থাপনার মধ্যে নেই কোনও নতুনত্বের ছোঁয়া কিংবা স্বল্পজ্ঞাত বা প্রায় অজ্ঞাত তথ্য। কেবল বিষয়-সংশ্লিষ্ট ডাকটিকিটগুলোর প্রতিলিপি সংকলিত হয়েছে দু’মলাটে। নিদেনপক্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ডাকটিকিটের মূল কপি একটা করে এই বইয়ে সংযোজন করাটা খুব কঠিন হত কী?

আসল কথা হল, গয়ংগচ্ছ মনোভাব, মাথা খাটানোয় প্রবল খরা, উদ্ভাবনী বোধশক্তি ও সদিচ্ছার অভাব। প্রকৃত দেশপ্রেম তো আসলে ইতিহাস সচেতনতার কথা বলে। তা প্রমাণ করার দায় যে একান্তই আমাদের। বাহলিপির ভাষায়, ‘আমরা ভারতমাতাকে অণ্তর দিয়া ভালোবাশি নাই।/ তাতলে দেশটার চেহারা অন্যরকম হইতো।।’ (১৯৯৯, কালিয়াগঞ্জ)। দয়া করে বানান ভুলটাকে বড় করে দেখবেন না।

ঠিক এইখানেই ব্যতিক্রম বাংলাদেশের আলোচ্য ডাকটিকিটময় বইটি। ৭১টি স্মারক ডাকটিকিটে হাতে গোনা কয়েকজন (স্যুভেনির ১৩-তে ডাকটিকিটের বাইরের অংশে দেখবেন জর্জ হ্যারিসন-কে) বাদে বাকিরা কেউই খ্যাতিমান নন, পর্দা জুড়ে সেদেশের সাধারণ ছাত্রছাত্রী-যুবক-যুবতী-বয়স্ক সাধারণ মানুষ ও তাদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্মানের সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে নেই কণামাত্র কার্পণ্য।

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট-শাসিত দেশ (যেমন হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, অবিভক্ত চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি), রাশিয়া, লাতিন আমেরিকায় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলায় কমিউনিস্ট শাসনকালে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট দেশের নানান ফিলাটেলিক উপকরণ-সহ ডাকটিকিটেও সামাজিক ও স্বাধীনতা আন্দোলন গুরুত্ব পেলেও তাতে অচেনা-অজানা দেশবাসীর অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃতি প্রায় পায়নি বললেই চলে। অবহেলার কারণ হয়ত ওরা কাজ করে মাঠে-ঘাটে, নগরে-বন্দরে। লাভ কী ওদের স্বীকৃতি দিয়ে সময় নষ্ট করে! দেশে দেশে ক্ষমতাশীনদের এই ধারাবাহিক উদাসীনতার কোনও ক্ষমা নেই। এখন চারদিকে যখন দলিতচর্চার কথা শুনি, সেখানেও এই ব্যাপারটা চর্চাকারীদের নজরে পড়েনি। এটা ভারি দুঃখের। বাংলাদেশ তাই নিঃসন্দেহে এব্যাপারে অগ্রদূত। ইগোমুক্ত হয়ে অপরের দৃষ্টান্তমূলক ভালো কাজকে খোলা মনে মেনে নেওয়াটাই তো সভ্যতা-সংস্কৃতি।

ফোটোগ্রাফির ভিত্তিতে ডাকটিকিটের নকশা অতীতেও হয়েছে। যেটা হয়নি তা হল, একই সিরিজে একসঙ্গে এতগুলো ডাকটিকিটের নকশা স্রেফ ফোটোগ্রাফি-নির্ভর হওয়ার নজির এই প্রথম। তাও আবার সাদা-কালো। এই রেকর্ড এই লেখা জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

যাঁদের আলোকচিত্র অবলম্বনে ডাকটিকিটের অবয়ব অলংকৃত হয়েছে, তাঁরা (পার্শ্বস্থ বন্ধনীর ভিতর ব্যবহৃত ছবির সংখ্যা): রঘু রাই (১৬), কিশোর পারেখ (১০), রশীদ তালুকদার (৫), এস এম সফি (৪), নাঈব উদ্দীন আহমেদ (২), বেটম্যান কর্তৃক সংগৃহীত (২), আনোয়ার হোসেন (২), অমিয় তরফদার (১), আব্বাস আত্তার (১), ডন ম্যাককুলিন (১), রেমন্ড দিপারডন (১), রবিন সেনগুপ্ত (১), আমানুল হক (১), মেরিলিন সিলভারস্টোন (১)। বাকি ২৩টি ছবি নেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভ থেকে।

বইতে আছে প্রতিটি আলোকচিত্র-শিল্পীর নাম এবং ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

যথেষ্ট মনের জোর এবং আঘাত সইবার মতো ক্ষমতা আছে, এমন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয় এই বই টানা পড়া/দেখা। প্রতিটি স্যুভেনির কানায় কানায় পূর্ণ চূড়ান্ত বিভীষিকা, নয়তো দুঃখ-দুর্দশার ধুনে নিরবচ্ছিন্ন ও নিঃশব্দ বয়ন।

দু-একটা নমুনাই যথেষ্ট, এটুকু বোঝার জন্য। প্রথম ডাকটিকিটটার কথাই ধরুন। ডিসেম্বর, ১৯৭১। পরাজয় অনিবার্য বুঝে শেষ মুহূর্তে পাক বাহিনী ও তাদের বাংলাদেশি দোসররা জাতির সম্পদ এমন বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। রশিদ তালুকদার-এর লেন্স তার সাক্ষী।

একে একে ডাকটিকিটে এসেছে শাঁখারি বাজার ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি; রায়ের বাজারে সাংবাদিক সেলিনা পারভীন ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বির মৃতদেহ; ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত্রির বর্ণনাতীত ধ্বংস ও হত্যালীলা; পাক সেনাদের গণহত্যা-যজ্ঞে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া বাঙালির লাশ; যশোরের উপকণ্ঠে গণকবর, মুক্তিযোদ্ধা/গেরিলা বাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে যুদ্ধকালে পাকিস্তানি সৈন্যের ফেলে যাওয়া বুট; ঢাকার মিরপুরে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে নিহত মানুষের উদ্ধার-করা কঙ্কাল, মাথার খুলি ও হাড়গোড়; ধর্ষিত মৃত নারী, ধর্ষিতের মৃতদেহ কুকুরে খাওয়ার দৃশ্য; ভারতের শরণার্থী শিবিরের নানান করুণ দৃশ্য যেমন পয়ঃনিষ্কাশনের পাইপ যা ছিল শরণার্থীদের আশ্রয় ও সেখানে পড়ে থাকা কঙ্কালসার শিশু; সর্বস্ব হারানো অসহায় বৃদ্ধার কান্না; ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরে কলেরায় আক্রান্ত মহিলাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ছবি; পাকিস্তানি ক্যাম্পে নির্যাতিতা ছাত্রী; ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে শরণার্থীর স্রোত, চলার পথে হাঁটতে হাঁটতে কাপড় শুকানোর দৃশ্য; বিধ্বস্থ ঢাকা, পাক সেনার হাত থেকে রক্ষা পেতে অক্ষম অসহায় বয়স্ককে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনার দৃশ্য; অখ্যাত ও বিশিষ্টজনেদের হত্যা করে বুড়িগঙ্গা ও তিতাস নদীর তীরে ফেলে রাখার শ্বাসরোধকর দৃশ্য; যশোর রেলগেট নিকটবর্তী এবং ডেমরা গণকবর;’অপারেশন সার্চলাইট’-এর শিকার ঢাকার নিরীহ মানুষের লাশ; রক্তাক্ত বাঁচানোর চেষ্টা, কাকের লাশ খুঁটে খাওয়ার দৃশ্য! এমন অজস্র শ্বাসরোধকারী দৃশ্যের চলন পাঠককে অস্থির করে তুলবে পাতায় পাতায়।

‘স্যুভেনির ১৮’-র অন্তর্গত ৭১ নং ডাকটিকিট। কিশোর পারেখ-এর তোলা ছবি। শাঁখারী বাজারে রাস্তায় পড়ে আছে লাশ! পাশে এক ব্যক্তির হাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি।

অ্যালবাম পর্বের সমাপ্তির পর রয়েছে কবি শামসুর রাহমান-এর বিখ্যাত কবিতা’তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’। সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ। এটায় মন ভরবেই— এমন কথা জোর দিয়ে বলা গেল না।

তবে সব মিলিয়ে এই বই এক স্বতন্ত্র একাগ্র মননের দাগ বিশেষ! যেখানে বিষয় ও শিল্পের স্বার্থে যা যা দরকার, তা ফিলাটেলি নিজ অস্তিত্বে আত্মস্থ করতে কোনও দ্বিধা রাখেনি।

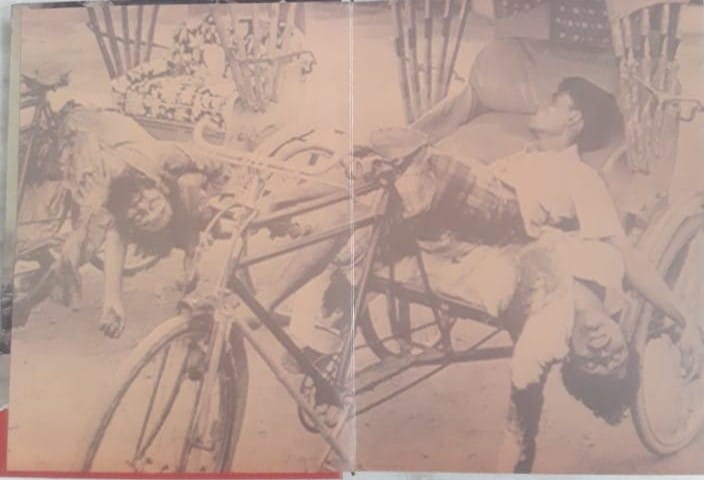

বইয়ের প্রতিটি পাতা শক্ত বোর্ডের। ছাপা, বাঁধাই মন্দ নয়। তবে স্যুভেনির শিটগুলো যে আধারে রয়েছে, তার মান মোটেই ভাল নয়। বাংলাদেশের জলহাওয়ায় জলীয় বাষ্প ও তাপমাত্রা বেশি। খুব ভাল হত, যদি প্রতিটি স্যুভেনির শিট অ্যাসিড-ফ্রি ক্রিস্টাল ফাইন জ্যাকেটের মধ্যে রেখে তারপরে সেটাকে ব্ল্যাক হাওয়াইডের মধ্যে রাখা হত। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ডাকটিকিটের নকশা মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত আলোকচিত্র দিয়ে করা। কুষ্টিয়ায় হানাদারদের শিকার অসংখ্য লাশের ছবি। এটি দেখবেন স্যুভেনির-১৩-তে। আর ব্যাক-কভারের ছবিটি রঘু রাই-এর তোলা। ছবিটি রয়েছে স্যুভেনির-৯-এর একটি স্ট্যাম্পে। বইয়ের পুস্তানিদ্বয় এই মহাগ্রন্থের আরেক দ্রষ্টব্য। নকশা ও রঙ বিষয়ানুগ। প্রথমটি এসএম সফি-র তোলা ছবি দিয়ে, স্যুভেনির -১৪-র অন্তর্গত ৫৫ নং ডাকটিকিটেও দেখবেন এই ছবি। ১৯৭১-এ তোলা যশোরের রাস্তার খণ্ডচিত্র। সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে অত্যাচারিত বাঙালির মৃতদেহ। পড়ে আছে তিন চাকা রিকশার ওপর!

অত্যন্ত মহার্ঘ্য এই বইটি ছাপা হয়েছিল একবারই, সীমিত সংখ্যায়। সরকারিভাবে বিক্রি হয়েছিল কেবল বাংলাদেশের জিপিও থেকে। প্রকাশের দিনই আকাল লেগেছিল। হাহাকার পড়ে গিয়েছিল ফিলাটেলিস্টদের মধ্যে একটা কপি পাওয়ার জন্য। ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের বাইরে সাধারণ পাঠকরা অনেকেই এর খবর পেয়েছেন অনেকটা দেরিতে। ফলে ফিলাটেলির সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নন, এরকম হাতে গোনা কয়েকজনের কাছেই আছে বইটি। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বইটিকে আরও দুর্মূল্য করে তুলেছে।

বইটির একটা বড় সংখ্যক অংশ একশ্রেণির মুষ্টিমেয় অসাধু ফিলাটেলিক ডিলারের কুক্ষিগত হওয়ার দরুন, প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মোটা দামের বিনিময়ে তাদের থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হন সাধারণ ক্রেতা/সংগ্রাহকরা।

তাছাড়া এই বইয়ের সিংহভাগ বিক্রি হয়েছে বিদেশে। কিনেছেন মূলত বিলেত-আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীরা। আবার একটা বই দেশের বদলে বিদেশের ক্রেতাকে বিক্রি করলে বিক্রেতার লাভের অঙ্ক অনেক বেশি। কারণ,সেক্ষেত্রে ন্যূনতম মুদ্রিত মূল্যই যে ২০০ ডলার! যারা বই তুলে রেখেছিলেন তারাও জেনেবুঝেই স্টকে বই থাকা সত্ত্বেও অনেক নেটিভ ইচ্ছুককে ফিরিয়েছেন। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে যাতে সুলভে এই বই পৌঁছে যেতে পারে সেটা নিয়ে ভাবাটা জরুরি। তাহলেই এমন প্রকাশনার সার্বিক সার্ধকতা। প্রয়োজনে পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। জোগান বাড়লে কমবে অসাধু ব্যবসার সুযোগ ও প্রবণতা।

তবে এই পবিত্র গ্রন্থ পরিক্রমা তখনই পূর্ণতা পায় যখন পাঠক এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই আলাদাভাবে ইস্যু করা ৭১টি স্মারক ডাকটিকিট (স্যুভেনির শিটের অন্তঃস্থ ৭১টির প্রতিরূপ) এবং প্রথম দিবস খাম (ফার্স্ট ডে কভার) দেখবেন। আনন্দ ভাগ করলে বেড়ে যায়। এই বিশ্বাসে আস্থা রেখে জানানো যাক তাহলে উপরোক্ত তিনটিই রয়েছে বই-তরণী-র এই সামান্য বই-বাহিকের সংগ্রহে।

কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে। যেমন ১২ ও ২৯ নং ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে একই আলোকচিত্রীর নাম দু-রকম লেখা হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রেই। ডাকটিকিট ৩-এ’রায়ের বাজার’, ডাকটিকিট ৫ ও ৭-এ এসে শব্দ দু’টির মাঝের গ্যাপটুকু লোপ পেয়েছে; নগর কলকাতায় ইমারত গড়ার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন অনুমোদিত জায়গা ফাঁকা রাখায় ন্যূনতম অনীহার মতো।

(বই ও ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ/1971 Genocide and War Crimes in Bangladesh by Pakistan Army and their Collaborators

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:সনজীব কান্তি দাস

প্রকাশক: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৭

পৃষ্ঠা: ৪৬

মূল্য: ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত টাকা)

২০০ (দুইশত) মার্কিন ডলার

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook