আত্মপ্রকাশের শতবর্ষ

আশিস পাঠক (May 3, 2025)

আশিস পাঠক (May 3, 2025)জন্মশতবর্ষ নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর এক শতবর্ষ পেরোলেন সম্প্রতি। সাহিত্যে আসার শতবর্ষ। লেখক-শিল্পীদের জন্মশতবর্ষ পালনটাই সংস্কৃতিমহলে দস্তুর। কিন্তু এখন সে-রীতি নিয়ে বে-দস্তুর পথে ভাবা উচিত। শতবর্ষ আগে যিনি জন্ম নিয়েছেন, তিনি তো আক্ষরিক অর্থেই নামহীন এক অস্তিত্বমাত্র। সাহিত্যে বা তাঁর নিজের অন্য ক্ষেত্রে যখন তাঁর আত্মপ্রকাশ, তখনই তো তাঁর নবজন্ম।

নামহীনরাই অবশ্য সবচেয়ে কাছের ছিল প্রেমেন্দ্র-সাহিত্যের। ‘প্রথমা’-র একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

‘মহাসাগরের নামহীন কূলে

হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,

জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!’১৯৩০-এ তাঁর যে ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হল গোপালদাস মজুমদারের ডি এম লাইব্রেরি থেকে, সেই নিরাভরণ প্রচ্ছদের বইটিরও নাম ‘বেনামী বন্দর’। আর তার প্রথম গল্প ‘শুধু কেরাণী’। সেই তাঁর প্রথম, বাংলা সাহিত্যে। কোনও-কোনও সমালোচক যে তাঁকে ‘কল্লোল’-এর লেখক বলে ছাপ মেরে দিয়েছেন, তারই বিপরীত তথ্য বলে, এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ‘কল্লোল’-এ নয়, ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। ১৩৩০-এর চৈত্র ও ১৩৩১-এর বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিলে দুটো গল্প প্রকাশিত হল— ‘শুধু কেরাণী’ ও ‘গোপনচারিণী’।

যৌবনে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন হয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর পরে শুরু হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাহিত্যের ধ্রুব যে ধ্রুপদী আদর্শ মেনে চলত রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত ‘প্রবাসী’, তারও ভিত তখন নড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত সরাসরি ঢুকে পড়ছে বাংলা ছোটগল্পে। ‘শুধু কেরাণী’-তে প্রেমেন্দ্র লিখছেন, ‘তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে’ উৎকণ্ঠিত হ’য়ে ফিরছে। তাদের বিয়ে হ’ল। দুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের। ছেলেটি মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী—বছরের পর বছর ধরে’, বড় বড় বাঁধান খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী। আফ্রিকা জুড়ে’ কালো কাফ্রী জাতের উদ্বোধন-হুঙ্কারে শাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন করে’ শিউরে উঠছে সে খবর তারা রাখে না। হলুদবরণ বিপুল মৃতপ্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে’ খাড়া হ’য়ে দাঁড়িয়েছে তাজা রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখার তাদের দরকার হয় না।’

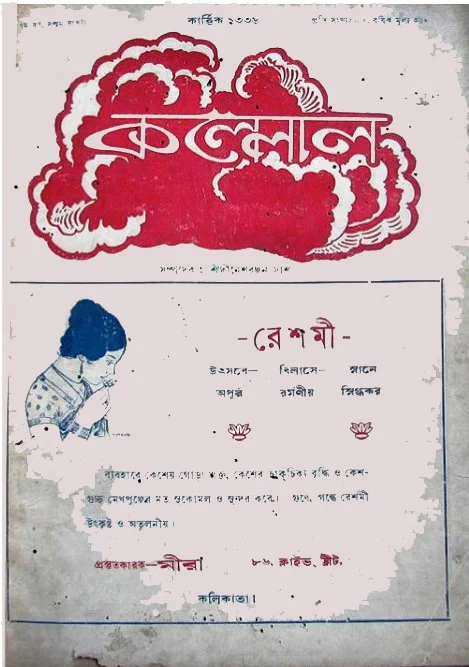

‘কল্লোল’-এর প্রচ্ছদ দরকার প্রেমেন্দ্র-র হত। তিনি খবর রাখতেন সারা পৃথিবীর। পৃথিবীর পট তাই তাঁর ছোটগল্পে; তাই তিনি অমন আশ্চর্য ঘনাদা, মেজকর্তা, মামাবাবু বা পরাশরের স্রষ্টা। তবু তাঁকে আমরা, তাত্ত্বিকেরা, ‘কল্লোলের লেখক’ বলে দাগিয়ে দিই। শ্রেণিকরণ ও সামান্যীকরণের ঝোঁকে তাঁর বিচিত্র বিস্তারটাকেই অস্বীকার করি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’-য় ‘বুদ্ধ-অচিন্ত্য (group)-বেষ্টনীতে’ তাঁকে ঢুকিয়ে দেন। লেখেন, ‘তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে যে কল্পনার একেবারে অভাব তাহা ঠিক নহে, কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে৷’

‘কল্লোল’-এ প্রেমেন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন পরে। বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে ১৯২৪-এর জুন মাস নাগাদ ‘কল্লোল’-এর দফতরে এলেন, গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেলেন। ‘কল্লোল’-এ তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে, ‘সংক্রান্তি’। তার পরে ‘কল্লোল’-এর জীবনকালে (১৯২৩-১৯৩০) পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিন্তু ছাড়িয়েও গিয়েছিলেন। বেশ কিছু কাল অভিমানের দূরত্বও বজায় ছিল। পরে লিখেছেন কল্লোল নিয়ে, ‘কল্লোলের কাল’ নিবন্ধে, ‘নির্ভেজাল বাস্তববাদ কল্লোলের অবশ্য কোনদিনই ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে যাদের কোনদিন দেখা যায়নি, এ রাজ্যে নেহাৎ সুলভ ভাবালুতার প্রশ্রয়ে ছাড়া যাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, তাদের নির্ভয়ে আমন্ত্রণ করে আনার সাহস ও উৎসাহ কল্লোলেই প্রথম দেখা গিয়েছে। প্রথম বিদ্রোহের উন্মাদনায় মাত্রাবোধ হয়ত লঙ্ঘিত হয়েছে বহু জায়গায়, তবু তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেছে সেটার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না।’… ‘আদর্শ নয়, অসামান্য নয়, কি ছিল তবে কল্লোল? ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বস্তু ও ভাবজগতের বিশ্বব্যাপী এক ক্ষুব্ধ শূন্যতা থেকে উথলে ওঠা একটা বিদ্রোহী তরঙ্গ, জীবন ও সভ্যতার সবকিছুর জড়ত্ব আর জীর্ণতা যা পরীক্ষা করার জন্যে দুর্বার৷’

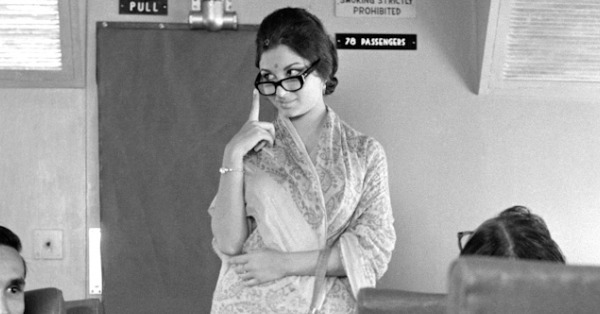

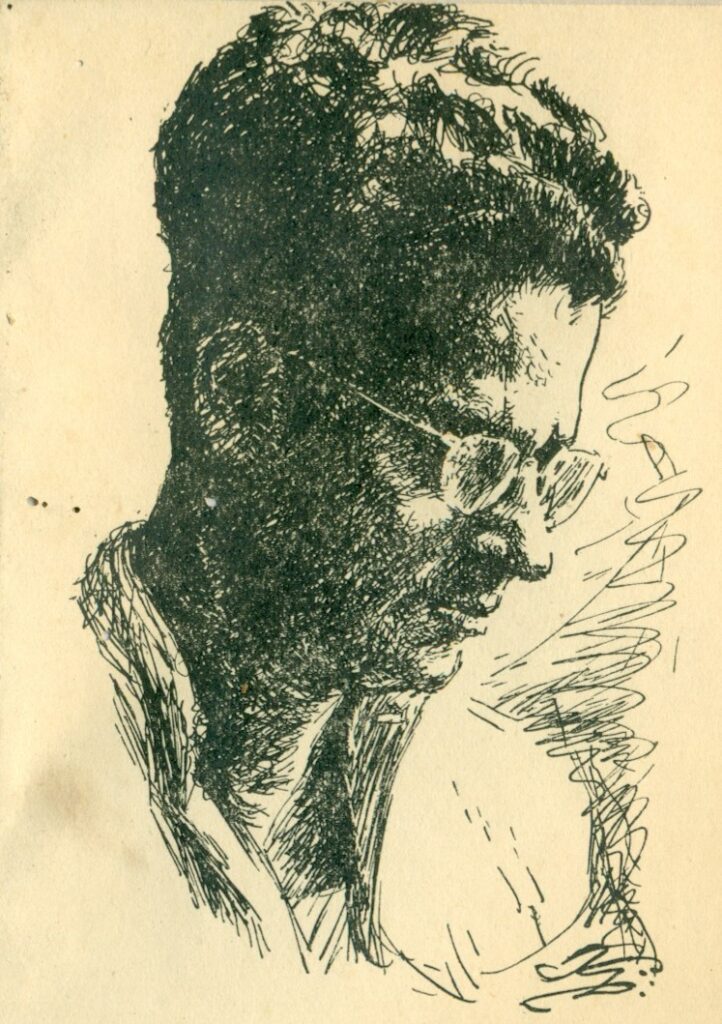

কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের আঁকায় প্রেমেন্দ্র আসলে নিঃসংশয়ে কোনও কিছুকে দীর্ঘকাল জাপটে ধরে থাকা প্রেমেন্দ্রর স্বভাবেই ছিল না। জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার যে বিরাট বিপুল দায়কে স্বীকার করেছিলেন নিজের ভিতরে, হয়তো তারই টানে বার বার পালিয়েছেন চেনা স্বস্তির জীবন থেকে। অভিমানে ঘর ছেড়েছিলেন একদিন। অভিভাবকদের কাছে একটা অভিধান আর বালির কাগজের খাতার বদলে এক্সারসাইজ বুক চেয়েও না পাওয়ায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন হাওড়া স্টেশনে। দু’দিন স্টেশনেই থেকে চড়ে বসলেন দূরপাল্লার ট্রেনে। কিন্তু পারলেন না। যেন নিজেরই লেখা কবিতার মতো, ‘যেখানেই কেন রওনা হও না ঘরেই নিজের ফিরবে!/তেপান্তরেও হারাতে চাইলে সেই দেয়ালেই ঘিরবে।’

তবু শিরায়-শোণিতে ছটফটে ছোঁয়া! তাই ভেসে পড়া মাঝে মাঝেই। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, ‘নন কো-অপারেশনের বান-ডাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার বারান্দা থেকে দেশবন্ধুর বাড়ির আঙিনা দেখা যায়— শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান। মহাত্মা আছেন, মহম্মদ আলি আছেন, বিপিন পালও আছেন বোধহয়—তরঙ্গতাড়নে কলেজ প্রায় টলোমলো। কী করে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে, শুনলাম প্রেমেন ভেসে পড়েছে৷’

ঘনাদা সমগ্র ২-এর প্রচ্ছদ ভেসে পড়া চিরন্তন ভারতবর্ষের খোঁজে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখতে রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে। কিন্তু কানাকড়ি পকেটে নেই। এলমহার্স্ট ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন বিনা পয়সায় পড়ার। নিজের হাতে টমেটো ফলিয়ে পৌষমেলায় দোকান দিলেন প্রেমেন্দ্র। কিন্তু এ সবের কোনও কিছুই তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়নি। কেবল এই সব জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় এনে দিয়েছিল এমন এক বিচিত্র জীবন-বিস্তার যে, সাহিত্য-ভাবনার কোনও একটি খোপে কোনও দিন এঁটে যাননি তিনি। ছোটগল্প নিয়ে লিখতে গিয়ে তাই হয়তো একদিন লিখেছেন, ‘তা যদি বল, তা হলে সব গল্পেরই আরম্ভ মাঝখান থেকে, খেয়াল মত জোর করে হঠাৎ আরম্ভ। গল্প আমরা শুনতে চাই গোড়া থেকে। কিন্তু কোথায় গোড়া, কোথায় গল্পের সে রহস্যময় মূল অন্ধকার মাটির রহস্যময় গর্ভে? কে সেখান থেকে তাকে তুলে আনতে পারে; কে তার শাখা প্রশাখা, সহস্র বাহুর সন্ধান রাখে? গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মত অবিশ্রান্ত বয়ে; তার মাঝের খানিকটা ধরি মাত্র, —এই ঘাট থেকে আর একঘাট। ব্যস, এই পর্যন্ত। কিম্বা বলতে পার অপরূপ কোন বয়নযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে নানারঙের কাজকরা অফুরন্ত বনাত, আমরা মাঝখান থেকে হঠাৎ কাঁচি বসাই, কেটে আনি একটুকরো রঙবেরঙের কাপড়।’

তাঁর আত্মপ্রকাশের শতবর্ষে আমরা যেন ওই কাঁচিটিকে বিসর্জন দিই, নতুন করে বুঝতে চাই অপরূপ সেই বয়নযন্ত্রটিকে।

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook