যামিনী রায়: অন্য স্বদেশ

দেবদত্ত গুপ্ত (April 24, 2025)

দেবদত্ত গুপ্ত (April 24, 2025)যামিনী রায়ের ছবির কথা এলেই সকলে ভাবতে শুরু করেন, তিনি হয় পটের কায়দায় ছবি এঁকেছেন, কিংবা তাঁর ছবি কেবল মাত্র নকশাধর্মী। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এমন ভাবনা একেবারেই অমূলক। কারণ, যামিনী রায় হলেন ভারতের অন্যতম প্রধান আধুনিক শিল্পী, যিনি কিনা ভারত-শিল্পের আধুনিকতার অন্যতম জনকও। জনপ্রিয়তার শীর্ষে বিরাজ করেন এবং ভারত-শিল্পের নিজস্ব রূপরেখা তৈরির প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসুর থেকে তাঁর অবদান কোনও অংশে কম নয়।

যামিনী রায় যে-সময়ে ভারত-শিল্পের আঙিনায় পা রেখেছিলেন, সেই সময়কাল ছিল গভীর সাংস্কৃতিক এবং শিল্পগত সংঘাতের সময়কাল। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ভারত-শিল্পের ইতিহাসে দু’টি অভিমুখ রচিত হয়। একদিকে দেখা যায়, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে পশ্চিমি শিল্পরীতি পাঠের প্রবল দাপট ও বাঙালি তথা ভারতীয় উচ্চবিত্তের কাছে সেই রীতির ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা।

যামিনী রায়ের ছবিতে ছিল সমাজ-সচেতনতার ছাপও অন্যদিকে এই একই সময়ে বহু শিল্পীর মধ্যেই আবার দেখা দিল পশ্চিমি শিল্পরীতি থেকে সরে আসার বা তাকে অগ্রাহ্য করার দুর্দান্ত প্রবণতা। যে প্রবণতা চেয়েছিল ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্কুলিং-এর এই একচেটিয়া দাপটের অবসান হোক এবং ভারতের গৌরবময় শিল্পগত অতীত পুনরুদ্ধারের পথ ধরেই এগিয়ে চলুক ভারত-শিল্প। ফলে, সব মিলিয়ে ভারত-শিল্প কোন পথে অগ্রসর হবে, তা নিয়ে শিল্পগত ও শিল্প-ভাবনাগত দ্বন্দ্বের এবং অস্পষ্টতার একটা আবহ তৈরি হয়েছিল। তাই চরিত্রগতভাবে এ হল এক অসম্ভব দোলাচলের সময়। এই দোলাচলের মধ্যেই, যামিনী রায় পেরেছিলেন একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করতে এবং নিজস্ব অভিপ্রায়ের স্বচ্ছতা নিয়ে সকলের থেকে নিজেকে আলাদা করতে।

আরও পড়ুন : ভাষা ছাড়া শেক্সপিয়রের নাটককে চেনা যাবে না!

লিখছেন সুমন মুখোপাধ্যায়…এমন আলাদা করতে পারার কারণ হল, যামিনী রায় আসলে খুব সচেতনভাবে আধ্যাত্মিক আবেগপ্রবণতা এবং তার সময়ের প্রচলিত শিল্পের প্রবণতাগুলি এড়িয়ে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র শিল্পভাষা তৈরি করেন। যে ভাষা আজও ভারত-শিল্পে চর্চিত ও আলোচিত। বলতে গেলে, যামিনী রায় তাঁর নিজের শৈলীর মধ্যে বুনে দিতে পেরেছিলেন, লোকায়ত-নির্ভর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিহ্ন। সময়ের সন্ধিক্ষণে তাঁর ছবি হয়ে উঠেছিল আত্মকথার আড়ালে আত্ম-উন্মোচনের সরব দলিল। এর প্রেক্ষাপটে ছিল শিল্পীর দীর্ঘ অনুসন্ধান, গবেষণা আর অক্লান্ত প্রয়াস।

যামিনী রায়ের কাজ একাধিক প্রচলিত চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসেছিল ১৯৩৫-এর সময়ে যখন দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল, সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের ঠিক পাশেই সমবায় ম্যানসনে তাঁর প্রথম প্রদর্শনীতে (?) তাঁর এই পথ খুঁজে পাওয়ার ফসল দেখতে পেয়েছিল সবাই। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক। উপস্থিত ছিলেন সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শাহেদ সুরাবর্দী, এমারসন দম্পতি, শীলা অডেন প্রমুখ। সেদিনই যে যামিনী রায়ের ছবি বিদগ্ধ মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল— একথা জানা যায় শিল্পী পরিতোষ সেনের কথা থেকে।

যামিনী রায়ের কাজ একাধিক প্রচলিত চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসেছিল। প্রচলিত এলিটিস্ট ধারণার প্রতি সেদিন তাঁর চিত্র-ভাবনাকে অনেকেই একটি শ্লেষ বলে মনে করেছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ভারতীয় লোকশিল্পের সহজাত অধিকার অনুধাবন করে ও লোকায়তর প্রাণবন্ততাকে তিনি তাঁর ছবিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবু একথা বলতেই হয় যে, তাঁর ছবি ঔপনিবেশিক শিল্পের আধিপত্যকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যানের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, যা আধুনিক ভারতীয় শিল্পে নতুন পরিচয় এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আসে।

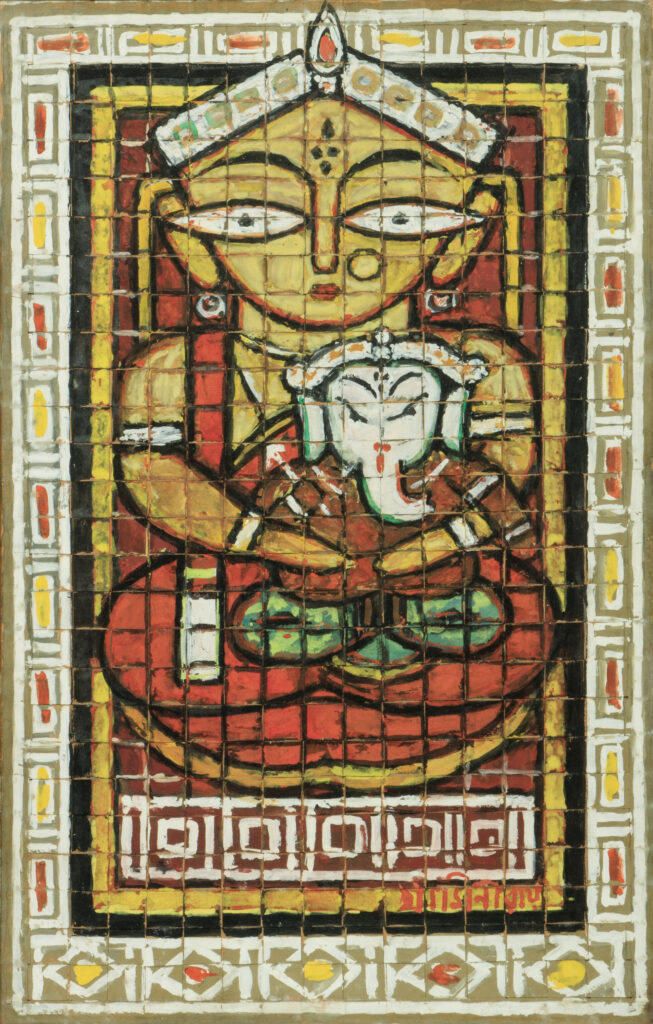

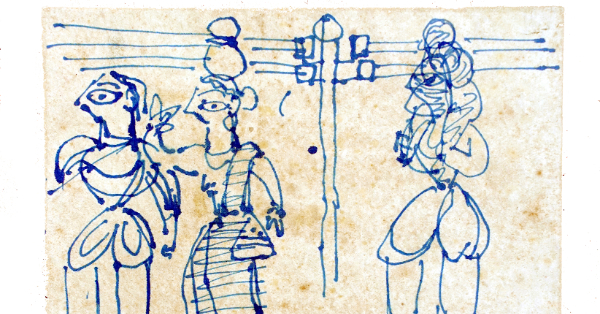

প্রসিদ্ধ শিল্প-ইতিহাসবিদ স্টেলা ক্রামরিশ যামিনী রায়ের রেখার প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী গুণাবলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, যে রেখা ছিল তার শিল্প-নির্মাণে অভিব্যক্তি প্রকাশের অন্যতম ভিত্তি। ছবিতে তিনি রেখার দু’টি চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। যখন তিনি কালি-কলমের রেখায় কাজ করছেন, সেই রেখা ছিল প্রাণস্পন্দনে ও গতিময়তায় ভরপুর। অন্যদিকে যখন রং-তুলিতে ছবি আঁকছেন, তখন রেখা ছিল সাধকের ধ্যানের মতো স্পন্দনবিহীন, কিন্তু চলমানতার গুণসম্পন্ন। তিনি খুব সহজেই পেরেছেন, ছবিতে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যত্ন নিয়ে বাদ দিতে, এবং মূল বিষয় ও বিষয়বস্তুর দিকে মনোযোগ দিতে।

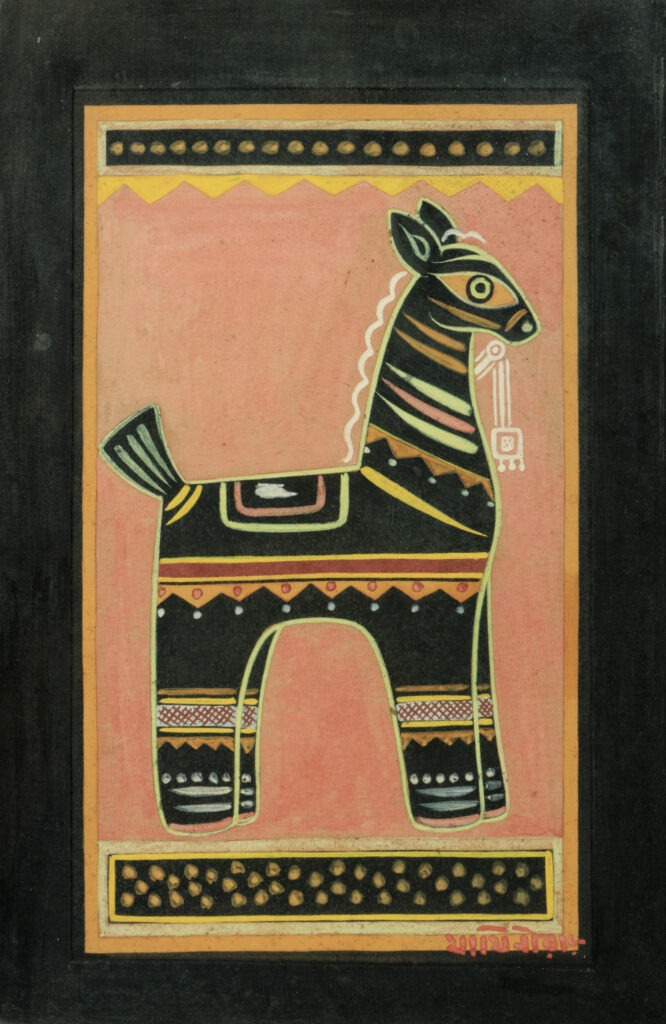

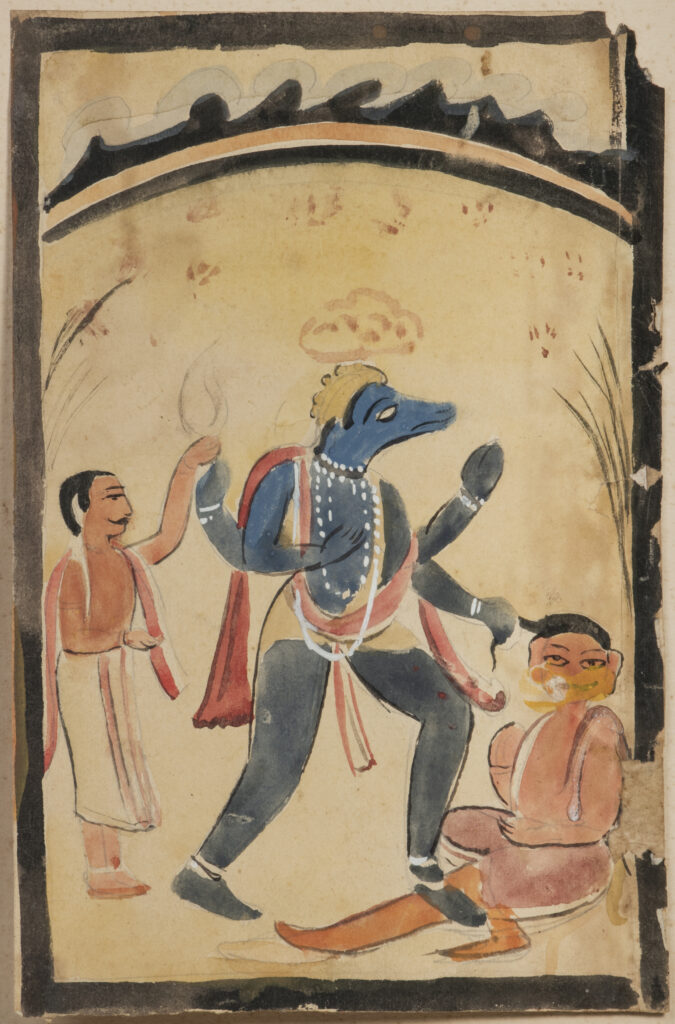

অন্যদিকে যামিনী রায়ের ছবির উজ্জ্বল সমতল রং তাঁর রচনাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ-গুণ শুধু বাড়ায় না বরং একটি গভীর উদ্দেশ্য এবং অনুপ্রেরণা-গুণকেও প্রতিফলিত করে। সেখানে পোড়ামাটির চালা মন্দিরের লালচে রং, বাংলার কাঠের পুতুলের হলুদ, লাল, সাদা, নীল ও কালো নকশা এবং রেখা-যুক্ত গায়ের রং, পটের রং, নকশিকাঁথার সুতোর রঙ, ছোট ছোট রৈখিক চলন তথা সেলাইয়ের ফোঁড়, বাংলার মা-বোনের হাতের আলপনার দ্রুতি চলন, নকশা, প্রতিবিম্বের মতো রূপের অবস্থান-গুণ ইত্যাদির অনুপ্রেরণাকে আঁচ করতে পারা যায়। যে-কারণে সমকালের ছবির নানা স্কুলিং-এর ধারার বিবিধ জটিলতার বদলে তাঁর ছবিতে জেগে থাকে লৌকিক সরলতার নির্যাস।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে যামিনী রায় কলকাতার সরকারি শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু করেন, যে শিল্প-বিদ্যালয় তাঁর সময়ের একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচিত ছিল। পাঠক্রম ছিল পাশ্চাত্য ঐতিহ্যবাহী এবং কিছুটা পুরনো ধাঁচের শিক্ষা-পদ্ধতিতে নিবেদিত। আধুনিক বিশ্বশিল্প আন্দোলনগুলির সঙ্গে এই ধারা ছিল বিচ্ছিন্ন।

যা মৌলিক, কিন্তু প্রতিটি উপাদান সাবধানে বিবেচিত এবং সংযুক্ত। তাঁর কাজের প্রশস্ত বক্ররেখাগুলিতে যেমন পড়ে নেওয়া যায় আত্মবিশ্বাস এবং গতিশীলতাকে, ছবির প্রশস্ত সমতলীয় তলগুলি হতে থাকে দৃষ্টিনন্দন এবং আকর্ষণীয়— সেখানে কোনও অস্পষ্টতা নেই। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি যামিনী রায়ের ছবির সৌন্দর্য ও প্রকাশের দক্ষতা তুলে ধরে, যা তাঁর শিল্পকে করেছে কালজয়ী ও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে যামিনী রায় কলকাতার সরকারি শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু করেন, যে শিল্প-বিদ্যালয় তাঁর সময়ের একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচিত ছিল। পাঠক্রম ছিল পাশ্চাত্য ঐতিহ্যবাহী এবং কিছুটা পুরনো ধাঁচের শিক্ষা-পদ্ধতিতে নিবেদিত। আধুনিক বিশ্বশিল্প আন্দোলনগুলির সঙ্গে এই ধারা ছিল বিচ্ছিন্ন। বিদ্যালয়টির পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যামিনী রায় শিখেছিলেন ক্লাসিকাল ন্যুড অঙ্কন এবং অর্জন করেছিলেন রেমব্রান্ট ও জন সিঙ্গার সার্জেন্টের শৈলীতে চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা। তাঁর শিল্পশিক্ষার পাঠক্রম শেষে তিনি এই শিক্ষার কাঠামো আশ্রয় করেই কলকাতার শিল্পমহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আত্ম-প্রতিকৃতি ফলে, শিল্প-বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রশিক্ষণ সম্বল করেই যামিনী রায় তাঁর প্রাথমিক কর্মজীবনের শুরু করেন। ফলে, দস্তুরমতো আলোকচিত্র সদৃশ প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন এমন একজন শিল্পী হিসেবে যামিনী রায় প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত বনেদি বাড়িগুলোতে পরিবারের সদস্যদের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। এই যাত্রার শুরু হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে। অ্যাকাডেমিক প্রথার অনুসরণ করে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকতেন তেলরঙে। এভাবেই পোর্ট্রেট আঁকতে কমিশন দেওয়া হত তাঁকে, যা ফোটোগ্রাফির পরিপূরক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বনেদি বাড়িগুলিতে রেখে দেওয়ার চল ছিল।

এরকম সময়েই যামিনী রায় মনে করেছিলেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করলেও, সেখানে তাঁর মৌলিকতার কোনও নিজস্ব প্রকাশ নেই। এই অনুভবই তাঁকে সরিয়ে এনেছিল এমন চর্চা থেকে। এই সরে যাওয়ার সময়েই তিনি একটা মস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার ধারা যে তাঁর নয় সেকথা বুঝেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের ধারাতে তিনি এগলেন না, সমকালের জুবিলি আর্ট স্কুলের ধারাকে তিনি নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করলেন না, তিনি ফিরে গেলেন তাঁর গ্রামের কাছে, যেখানে পুতুল, পট, কাঁথার অগাধ ঐশ্বর্য পড়ে রয়েছে। গ্রামীণ শিল্পের নকল নয়, সেই শিল্পের উপাদানের সজীবতাকে কাজে লাগালেন নিজের ছবিতে।

এই সিদ্ধান্ত ছিল সেই সময়ে দাঁড়িয়ে অভিনব। সময় ঘুরতে না ঘুরতেই রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী সকলেই বার্তা দিয়েছিলেন দেশজ ঐতিহ্যকে চেনার। ছবিতে সেই স্বদেশের কথা আগেই বলেছিলেন যামিনী রায়। তার ছবিতে স্বদেশের চেতনাকে পড়ে নেওয়া যায় অনায়াসে।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook