ছোটদের লেনিন

সায়ন্তন সেন (April 22, 2025)

সায়ন্তন সেন (April 22, 2025)লেনিনের ছেলেবেলার অনেক কথাই আমরা জানতে পারি তাঁর দিদি আন্না উলিয়ানভার লেখা ছোট্ট একটা বই থেকে। বাংলায় যাঁরাই লেনিনের জীবনী লিখেছেন, সনৎ মিত্র, অমল দাশগুপ্ত থেকে দেবেশ রায় (‘বেদুইন’ ছদ্মনামে)— সকলেই আন্না-র এ-বই থেকে দু-হাত পেতে নিয়েছেন। বড় আদরমাখা, স্নিগ্ধ আর প্রাণোচ্ছল সেই স্মৃতিকথা, গরবিনী দিদির মুখে ছোট ভাইয়ের গল্প— ‘ভ্লাদিমির উলিয়ানভের শৈশব ও ইশকুলবেলা’। বিপ্লবীদের মস্ত সব পরিকল্পনা, দুনিয়া-কাঁপানো কর্মকাণ্ড আমাদের মনে সম্ভ্রম আর বিস্ময় জাগায়, কিন্তু ছেলেবেলার গল্প শুনলে সেই তাদেরই মনে হয়, কত কাছের, কত চেনা! আন্না-র লেখাতেও সেই সর্বজনমর্মস্পর্শিতার লাবণ্য, যেন ‘মহামতি লেনিন’ নয়— এ শুধুই ভ্লাদিমিরের কথা।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ জন্মেছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার সাংস্কৃতিক পুঁজি (অর্থাৎ, প্রিভিলেজ) ছিল যথেষ্ট। নিত্যই ভাড়াবাড়ি পাল্টাতে হত, কিন্তু বাড়িতে বইপত্র ছিল, ছোটদের জন্য নিয়মিত শিশুপাঠ্য সাহিত্য পত্রিকাও আসত। সে-সবই গোগ্রাসে গিলত ভ্লাদিমির। ছোট থেকেই পড়ার নেশা। সে পড়ত রুশ ইতিহাসের গল্প, আর কবিতা। কবিতা অবশ্য খুব প্রিয় ছিল না, তবু মাত্র আট বছর বয়সে কিনা তার মন টেনে নিল ‘গরিব কৃষকের গান’!

আরও পড়ুন : গীতা-য় যা সময়, তাকে কীভাবে মৃত্যু বলে চেনালেন ওপেনহাইমার? লিখছেন সৌকর্য ঘোষাল…

ভ্লাদিমিরের যখন প্রায় আট বছর বয়স তখন ‘গরিব কৃষকের গান’ কবিতাটি তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। প্রবল উৎসাহে সে তখন যখন-তখন আবৃত্তি করত:

বড়লোক সারা রাত্তির ভয়-ভাবনায় ভোগে

ঘড়া-ঘড়া টাকা আগলে পাশে,

আর ছেঁড়া কাঁথায় খুশির গানে মাতে গরিব লোকে—

পোশাক টুটাফুটায় কী যায়-আসে!

গরিব মানুষের ছেঁড়া কাথায়, খুশির গানে ওই বয়সে সে কোন আনন্দ পেয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। আন্না এর কোনও ব্যাখ্যা দেননি। হয়তো, তাঁদের এই পক্ষপাত স্বাভাবিক ছিল। অথবা, সেই বাবা, সিমবির্স্ক-এর স্কুল ইনস্পেক্টর, যিনি ‘প্রতি রবিবার পড়াশুনায় পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের ও যাদের বাড়িতে পড়া বলে দেওয়ার কেউ নেই তাদের বিনা পয়সায় পড়াতেন’ আর ‘দরিদ্র ও কৃষকের ছেলেমেয়েদের জন্যে আরও বেশি সংখ্যায় ইশকুল স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন’— এর অনেকখানি তাঁর কারসাজি।

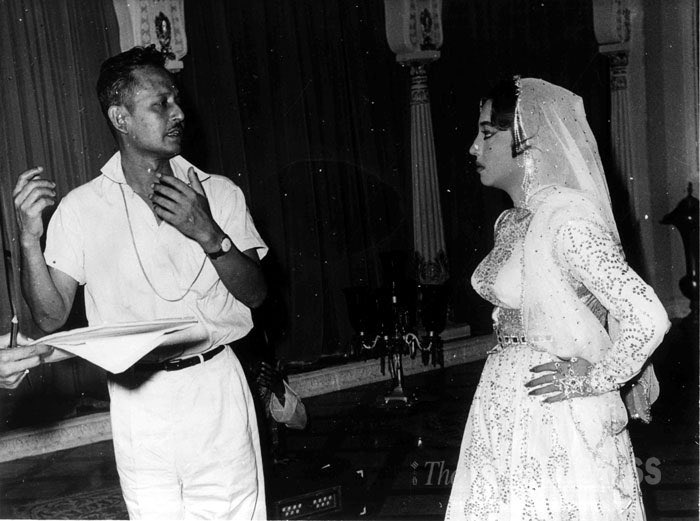

লেনিন: শৈশব ও কৈশোর— আন্না উলিয়ানভা (অনুবাদ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) বইয়ের অলংকরণ আন্না লিখেছেন, শৈশবে তার ভাইটি ছিল ‘হৈ হল্লায় ওস্তাদ দুরন্ত ছেলে’। ভ্লাদিমিরের বিবিধ দস্যিপনার মধ্যে একটা ছিল: কোনও খেলনা পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ভেঙে ফেলা। ‘যখন আমরা, বড় ভাইবোনেরা, তাকে এ-কাজে বাধা দিতাম সে তখন আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত বা লুকিয়ে পড়ত। তার এক জন্মদিনে ধাই-মা’র কাছ থেকে কাগজের মণ্ডের তৈরি একটা ত্রোইকা (তিন-ঘোড়ার গাড়ি) উপহার পাবার পর সেদিন সে এমনি লুকিয়ে পড়েছিল, …কোথায় গেল ছেলে খুঁজতে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটা দরজার পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে তিনটে ঘোড়ার পা-ই প্রাণপণে মুচড়ে-মুচড়ে ভাঙছে।’ লক্ষ্যমুখিনতার কী চমৎকার দৃষ্টান্ত!

তার দুষ্টুমির আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল: অপরাধ করে তা অকপটে স্বীকার করা (কেবল, কাজটা করার সময় কেউ বিরক্ত না করলেই হল)। ‘তার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যভাষণ।’ ভেঙেচুরে একসা করে নিজেই সে অভিনয় করে দেখাত— ‘এই যে, এইভাবে করেছি!’ আসলে, সমস্ত কিছুর ভেতরটাকে ভাল করে দেখতে হবে— এটাই ছিল ভ্লাদিমিরের কৌতূহলের উৎস। আর কোনও বিষয়ে একবার কৌতূহল তৈরি হলে, তা চরিতার্থ না-হওয়া পর্যন্ত ভ্লাদিমির কিছুতেই ক্ষান্ত হত না। প্রকাণ্ড এক স্টিমারের হৃৎপিণ্ড কেমন করে ধুকপুক করে, তা খতিয়ে দেখতে একবার সে রাতের বেলা সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে চুপিচুপি চলে গেল স্টিমারের ইঞ্জিন-ঘরে। গিয়ে সে দেখল, মধ্যরাতে, সবাই যখন ঘুমে কাদা, তখন সেই ইঞ্জিনের পরিচর্যা করে চলেছে একা এক মজুর। এই তাহলে স্টিমারের হৃৎপিণ্ড, এরই জন্য সে অত বড় বড় শ্বাস ফেলে, ধুকপুক শব্দ করে! নিজেই সে শিখতে পারল— এই দুনিয়ায় ‘সবার চেয়ে প্রধান’ হল ওই শ্রমিক।

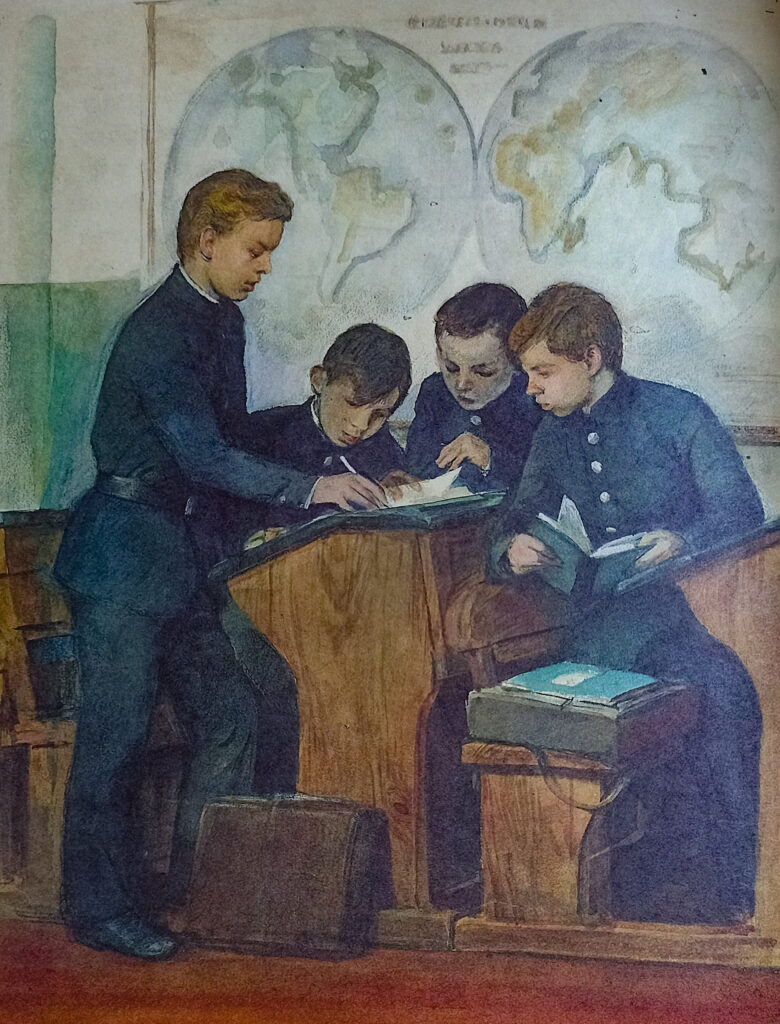

এই কৌতূহলের ফলেই অনেক ছোট বয়স থেকে ভ্লাদিমিরের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, আর নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছিল। চারপাশের মানুষজনের বৈশিষ্ট্যগুলো সে খুঁটিয়ে লক্ষ করত, তাদের অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে নিজের চারিত্র্যের তুলনা করে দেখত। আন্না উলিয়ানভার মতে, এইটেই ভ্লাদিমিরের চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ‘মনে পড়ে বহুবার, বহু ব্যাপার-প্রসঙ্গে তাকে বলতে শুনেছি: ‘ভাবছি, অমন একটা কাজ করার সাহস কি আমার হত? মনে তো হয় না।’ অপরের চারিত্র্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করত বলেই তার চোখে সহজে ধরা পড়ত, নিজের সব দোষত্রুটি। মানুষের কোনও মহত্ত্বই তার একান্ত ব্যক্তিগত নয়, তা আসলে সর্বমানবের অর্জন। ছোট থেকেই যার-কাছে-যা-শেখার, তার-কাছে-তাই-শেখার জন্য মনের কপাট খুলে দিয়েছিল ভ্লাদিমির, তাই না মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি আমরা লেনিনের মধ্যে পেয়েছি! স্কুলের পড়াশোনাতেও তাঁর ছিল গভীর মনোযোগ। কিন্তু শুধু মনোযোগ নয়, সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা। স্কুলে কামাই ছিল না, পৌঁছতে দেরি ছিল না, হোমওয়ার্কের খাতায় ফাঁকি ছিল না। কিন্তু সেটা বাইরের কথা। আসল কথা অন্য। শুধু নিজের পড়ায় না, বন্ধুদের পড়াতেও ভ্লাদিমির ছিল ওস্তাদ। সে সহপাঠীদের ‘তর্জমার কাজ আর নিবন্ধ রচনা সংশোধন করে দিত’, ‘কোনো সহপাঠী রচনা ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে না-পারলে সে তাদের হয়ে রচনাগুলি লিখে দিত’, এমনকী, ‘কখনো-কখনো আলেক্সান্দরের মতো সে-ও স্কুল শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে এসে কারও-বা গ্রীক কি লাতিন ভাষার কঠিন একটা অনুচ্ছেদ তর্জমা করে দিত কিংবা জ্যামিতির জটিল একটা উপপাদ্য বুঝিয়ে দিতে অপর। কারোকে। এইভাবে গোটা ক্লাসটাই নির্ভরশীল ছিল ভ্লাদিমিরের ওপর আর নিজে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সহপাঠীদেরও সঙ্গে টেনে নিয়ে চলত সে।’ পরবর্তী জীবনে মার্কসবাদ প্রচারের ক্ষেত্রেও লেনিনের প্রথম অস্ত্র হয়েছিল ‘স্টাডি সার্কল’, পাঠচক্র। এমনকী, তাঁর নেতৃত্বদানের শিক্ষানবিশিও সেই ক্লাসরুমে।

সকলেই জানেন, ভ্লাদিমির ছিল তার দাদা আলেক্সান্দরের ন্যাওটা। ‘আলেক্সান্দর যা করে আমিও তা-ই করব’— এই তার সাফ কথা। এই দাদাকে অনুকরণ করতে গিয়েই ভ্লাদিমিরের চরিত্র একটু একটু করে পালটে গেল। আলেক্সান্দরের কাছে সে শিখল অন্য মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, মমত্ব, আত্মসংযম। শুধু সে নয়, গোটা পরিবারটাই মানুষের সম্পর্কে আলেক্সান্দরের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শটা সেদিন গ্রহণ করেছিল। আলেক্সান্দর ছিল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র। সেই ছেলে, যে পড়াশোনা করে অধ্যাপক হবে বলেই বাড়ির সবাই ভেবেছিল, গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হয়ে গেল সেন্ট পিটার্সবার্গে পড়তে গিয়ে।

রাশিয়ায় অভ্যুত্থানের অনটন ছিল না। একদিকে যেমন ছোট-ছোট কৃষক বিদ্রোহ ধারা অব্যাহত ছিল, তেমনই, আবার শিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছিল। বাকুনিন এই সময়েই জনপ্রিয় হন। যাই হোক, আলেক্সান্দরদের গুপ্ত সমিতি (‘জনতার ইচ্ছে’) জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে খুন করার পরিকল্পনা করল। এই দলটি সন্ত্রাসবাদের পথে বিশ্বাসী ছিল। আলেক্সান্দরদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তারা গ্রেপ্তার হল। ভ্লাদিমিরের কাছেই সে খবর প্রথম এসে পৌঁছল।

‘ভ্রূ-দুটো কুঁচকে, গভীর চিন্তায় ডুবে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ভ্লাদিমির। …এতদিনের চেনা সেই হাসিখুশি বাচ্চা ছেলে বলে ওকে তখন মনে হল না, মনে হল… সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পোড়-খাওয়া বয়স্ক লোক।’ আলেক্সান্দর কিন্তু মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও আদালতে ক্ষমাপ্রার্থনা করল না, উল্টে কৃতকর্মের সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে নিল। সিমবির্স্ক-এ বসে খবরের কাগজে দাদার মৃত্যু সংবাদ জানল ভ্লাদিমির। সে তখন স্কুল-ছাত্র, তবু তার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হল না, ‘আমরা এ-পথে যাব না। এটা ঠিক পথ নয়।’

রাশিয়ায় অভ্যুত্থানের অনটন ছিল না। একদিকে যেমন ছোট-ছোট কৃষক বিদ্রোহ ধারা অব্যাহত ছিল, তেমনই, আবার শিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছিল। বাকুনিন এই সময়েই জনপ্রিয় হন। যাই হোক, আলেক্সান্দরদের গুপ্ত সমিতি (‘জনতার ইচ্ছে’) জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে খুন করার পরিকল্পনা করল। এই দলটি সন্ত্রাসবাদের পথে বিশ্বাসী ছিল। আলেক্সান্দরদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তারা গ্রেপ্তার হল। ভ্লাদিমিরের কাছেই সে খবর প্রথম এসে পৌঁছল।

স্থিতধী না হলে কি আর বিপ্লবী হওয়া যায়? ততদিনে সে বুঝেছে অপেক্ষার মর্ম। সেই দিন থেকে এক পা আগে, দুই পা পিছে… তবু তার আলেক্সান্দরের মুখ! ক্রুপস্কায়ার লেখা থেকে আমরা জেনেছি, মার্কসবাদী পাঠচক্র, উদারপন্থীদের সঙ্গে ঝাঁঝালো তর্ক আর শ্রমিকের জন্য ইশতেহার রচনার ফাঁকে-ফাঁকে, সেন্ট পিটার্সবার্গের ধূসর পথ, ভোলগার সূর্যাস্ত তাকে বারবার-বারবার মনে করিয়ে দিত দাদার কথা, দাদার মৃত্যুর কথা, প্রতিশোধের কথা। ‘আমি এর শোধ নেব!’ কাকে চুপিচুপি বলেছিলেন লেনিন?

অবশেষে, ১৯১৭ সালে দাদার মৃত্যুর মধুর প্রতিশোধ নিল ভ্লাদিমির। জারকে হত্যা করে নয়, রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে। কত ব্যর্থ অভ্যুত্থান, কত দীর্ঘ নির্বাসন পেরিয়ে এসেছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ— এখন সে-সব কথা ভাবলে, এক কবি লিখেছিলেন, ‘বড়ো শীত লাগে, নভেম্বর!’

লাগেই তো, আমরা লেনিন নই, সাইবেরিয়া আমাদের সইবে কেন! কিন্তু আন্নার স্মৃতিকথা পড়ে মনে হয়, তার ছাত্রও কি হতে পারি না?

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook