১৭৭৮ সাল সময়ের হিসেবে আজ থেকে খুব বেশি না; মেরেকেটে আড়াইশো বছর। তার অনেক আগেই, ১৪৫৫ সাল নাগাদ গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপা হয়ে গেছে, যা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ছাপা বই হিসেবে প্রথম বই। এদেশে ১৭৭৮ সালে ছাপা হল ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ— A Grammar Of The Bengal Language, লেখক ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। এই বইয়ের সূত্র ধরেই আসে পঞ্চানন কর্মকারের নাম।

তাঁর পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের উদ্যোগে এক প্রদর্শনী— HARAF: Greatest Relics of Bengal’s History-র সূত্র ধরে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় এক রাজবাড়ির উঠোনে আসে কিছু টাইপফেস, কয়েকটা ছেনি-হাতুড়ি, কিছু পুঁথির পাতা ও চারটি টাইপসেটিং মেশিন। উদ্যোক্তার মুখে পঞ্চম প্রজন্মের কথা শুনে সালের হিসেব মেলানো যায় না। পাঁচ প্রজন্মেই দুশো বছরের বেশি! যাই হোক, সাধারণ আম-জনতার কাছে এ এক বড় সুযোগ, নিজের চোখে ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখার। পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি (?) সেইসব হরফকে চাক্ষুষ করার সুযোগ কতজনেরই বা হয়।।

আরও পড়ুন: ‘চলিত বাংলা’ আর ‘মৌখিক বাংলা’ আসলে এক নয়, ‘চলন্তিকা’র মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন রাজশেখর বসু! লিখছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়…

বড় দালানে, ফাঁকা আকাশের নীচে কাচের বাক্সে সাজানো রয়েছে বাংলা-দেবনাগরীর সব টাইপফেস; যা আমরা চলতি কথায় ‘ফন্ট’ বলে থাকি। কিন্তু এই টাইপফেসের আকার আদতে কত সাইজের, সেটা বোঝার উপায় নেই; তদুপরি এও বোঝার সুযোগ নেই, ঠিক কীভাবে একটা-একটা অক্ষর জুড়ে একটা শব্দ তৈরি হয়ে যায়। এর টুকরো ধাতবগুলির ভূমিকা ঠিক কী? এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়কে শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া অন্য কিছুই বোঝার উপায় নেই। আতস কাচে চোখ দিলে দেখা যায় প্রায় বেশির ভাগ মেটাল ব্লকই আধুনিক (চকচক করছে)। প্রশ্ন জাগে, এ-জিনিস কি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি? হ্যালহেডের যে-টাইপফেস, তা এই জিনিস একেবারেই নয়। এর জন্য নিজেকে ডিটেকটিভ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। একদম আধুনিক সরল কিছু স্টাইল এগুলি। অর্থাৎ পঞ্চানন কর্মকারের সাথে কোনওরকম সম্পর্কই নেই। টাইপফেসগুলির পাশে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া প্রয়োজন ছিল বোধ করি। বিশেষ করে যেখানে এই প্রদর্শনীর মূল উপপাদ্য পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চানন কর্মকার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাংলা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ভাষার টাইপফেস তৈরি করে গেছেন বলে জানা যায়। একদম শেষের দিকে তিনি মারাঠি ভাষার উপর কাজ শুরু করেছিলেন; তবে শেষ করে উঠতে পারেননি।

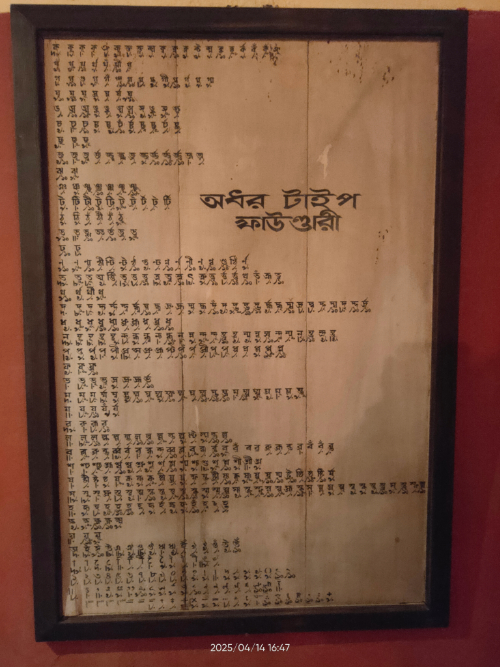

হ্যালহেড সাহেব তাঁর বই তৈরির পরিকল্পনা করেন একেবারেই নিজেদের প্রয়োজনে; তখন বাংলায় নিযুক্ত থাকা ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও বণিকদের সুবিধার্থে। বইতে স্পষ্ট করে সে-কথা লেখাও রয়েছে। এ-বই ছাপাও হয় খোদ এই বাংলায়। বইয়ের ভেতরে মুদ্রিত আছে— ‘PRINTED AT HOOGLY IN BENGAL M DCC LXXVIII.’ অর্থাৎ ১৭৭৮ সাল বা বাংলার ১১৮৫ সন। এখানে প্রদর্শনীতে রাখা বইটি অবশ্য ফ্যাক্সিমিলি এডিশন। সে-সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে মুদ্রক বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন চার্লস উইলকিন্স। মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর এদেশে আগমন। যিনি আবার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যও বটে। এই সময়ে পঞ্চাননবাবু বাংলা হরফ তৈরির কাজে উইলকিন্সকে সাহায্য করেন। তখন তাঁর বয়স কত জানা যায় না। ইতিহাস তৈরি হয়; গড়ে ওঠে ‘Movable typeafce’ বা ‘বিচল হরফ’। যা আসলে প্রতিটি অক্ষর, যতিচিহ্ন ইত্যাদির আলাদা-আলাদা মেটাল ব্লক; আর সেগুলিই পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ভবনে দেখার সুযোগ হবে বলে যাওয়া। তবে এই মেটালের তৈরি টাইপফেস পঞ্চানন কর্মকারের নিজের হাতে তৈরি কি না, তার উল্লেখ কোথাও নেই। এবং দেখে খানিক বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। একদিকের দেওয়ালে বড় ফ্রেমের মধ্যে ‘অধর টাইপ ফাউণ্ডারী’র অক্ষরের তালিকা দেখে আরও খানিক জটিলতা তৈরি হয়। তাহলে এগুলি কি ‘অধর টাইপ ফাউণ্ডারী’র তৈরি? ‘কমন পাবলিক’-এর কয়েকটি ধাতুর টুকরো দেখে বাড়ি চলে আসা ছাড়া কার্যত কিছুই হয় না।

মেটালের টাইপফেস ছাড়াও চোখে পড়ে আরেক ইতিহাস। ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকার সংস্করণ। বাংলা ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে যা শুরু হয় ১৮১৮ সালের ২৩ মে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা এই সাপ্তাহিকে ব্যবহার করা হয় পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হরফ। তবে এখানে একটি ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ ডিসপ্লে করা আছে। পঞ্চানন কর্মকার ১৭৭৯ সাল থেকে উইলকিন্সের পরিচালনাধীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-র ছাপাখানায় কাজ শুরু করেন। কাজ ছেড়ে পরে ১৭৯৯ সাল নাগাদ উইলিয়াম কেরির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং সে-বছরই তিনি কেরি সাহেবের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যোগ দেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের টাইপ ফাউন্ড্রি এরপর এশিয়ার বৃহত্তম টাইপ ফাউন্ড্রি হিসেবে নাম করে। পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি ধাতব হরফ, কোনও ভারতীয়ের তৈরি প্রথম টাইপফেস হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। নিজের কর্মজীবনের প্রায় ১৮ বছরে ১৪টি ভাষার টাইপফেস তৈরি করে রেখে গেছেন। তাঁর সংগ্রহ এখন কোথায় আছে, তা জানা যায়নি। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা তার হদিশ দেওয়া তো দূরের কথা, সেসব ব্যাপারে কিছুই আলোকপাত করতে পারেননি।

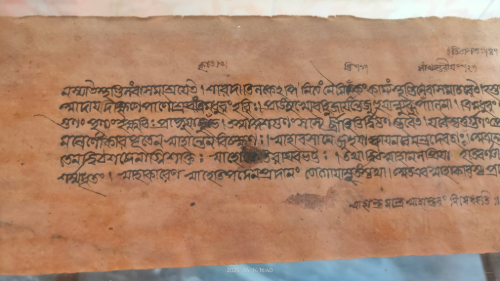

চারপাশ জুড়ে অনেক পুঁথির পাতা ডিসপ্লে করা; কয়েকটি তালপাতার উপর লেখা পুঁথিও আছে বটে; হয়তো ‘কমন পাবলিক’ এসব দেখতে বড়ই ভালবাসে! তবে না আছে কোনও সূত্র, না আছে কোনও ধরতাই। পুরনো বাড়ির দালানের এদিক থেকে ওদিক হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগে; সে যতই প্রদর্শনী দেখে বিভ্রান্ত হতে হোক না কেন! এই সময়ে দাঁড়িয়ে ফেসবুকের বিজ্ঞাপন আর সেলফি তোলার ভিড়ই যে বিচার্য! যেখানে খোদ উদ্যোক্তাদের মধ্যেই অনিশ্চয়তার ছড়াছড়ি— সেখানে মানুষের ভিড় গিয়ে বিভ্রান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এক মাস আগে প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দিয়েও তা বাতিল হয় প্রথমে। একই ধারা বজায় রেখে এই মাসে, ১১ থেকে ১৫ এপ্রিল প্রদর্শনী হলেও এক অনির্দিষ্ট কারণে ১৪ তারিখই পাততাড়ি গুটিয়ে উদ্যোক্তারা শ্রীরামপুর ফিরে যান। চূড়ান্ত এক খামখেয়ালিপনা।

পঞ্চানন কর্মকারের জন্মসাল নিয়ে মতভেদ আছে; কোথাও কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস নেই; তবে উদ্যক্তাদের লেখায় ১৭৫০-এর উল্লেখ দেখলাম। কোথায় পেলেন এই তথ্য? ১৮০৪ সালে পঞ্চানন কর্মকার মারা যান। মৃত্যুর আগে যা যা কাজ করে গেছেন, সেসব ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পঞ্চানন কর্মকারের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন লিপিকর অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র বা তামার পাতের উপর অলঙ্করণ করা বা নামধাম খোদাই করার কাজ করতেন। পূর্বে তাঁদের পদবি ছিল মল্লিক। তাঁর কর্তনক্রিয়ার দক্ষতায় বাংলা হরফ অনেক স্পষ্ট আর সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। ১৭৭৮ সালের অনেক পরে উইলিয়ম কেরি ১৮০১ সালে বাইবেলের ‘নিউ টেস্টামেন্ট’-এর বাংলা অনুবাদ ছাপেন; পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হরফেই। শেষের দিকে তিনি জামাতা মনোহর কর্মকারকে প্রশিক্ষণ দেন। গুটেনবার্গের পদ্ধতিতে রোমান হরফ নির্মাণের তুলনায় বাংলা হরফ নির্মাণ যে অনেক জটিল ও কষ্টসাধ্য তা বলাই বাহুল্য; বাংলার স্বরচিহ্ন, সংযোগচিহ্ন-সহ এত পরিমাণ অক্ষর নির্মাণের কাজ পঞ্চানন কর্মকার করে গেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি নতুন প্রজন্মকে কর্তন ও ঢালাইশিল্পে শিক্ষিত করতে থাকেন। তার মধ্যে মনোহর কর্মকার অন্যতম; তিনি প্রায় চল্লিশ বছর শ্রীরামপুর মিশনে হরফ ঢালাইখানার অধ্যক্ষ হিসেবে চাকরি করেছেন। মনোহর কর্মকারের ছেলে কৃষ্ণ কর্মকারও আমৃত্যু শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

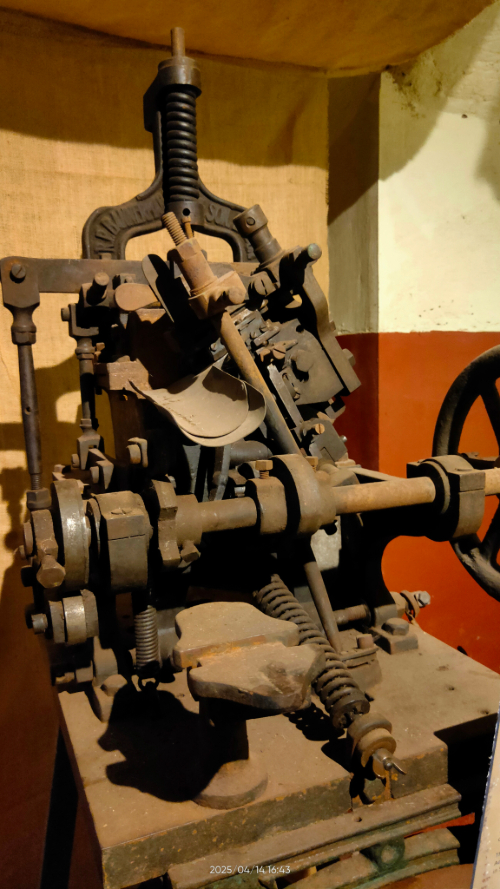

এ-পর্যন্ত তাও চালিয়ে দেওয়া যায়; বিক্ষিপ্তভাবে কিছু টাইপফেস, কিছু পুঁথি, কিছু নকশি কাঁথার সমাহার। আলো থেকে আঁধারে যেতে আরও বিচলিত হতে হয়। খেলাত ভবনের বেসমেন্টের অন্ধকারে কৃত্রিম হ্যারিকেনের বালবের আলোয় সার দিয়ে সব ফ্রেম ঝুলছে; আধুনিক সব ছবির সমাহার; মডার্ন ব্যবস্থাপনা; এর সাথে পঞ্চানন কর্মকারের কী সম্পর্ক তা বোঝার চেষ্টা বৃথা বইকি। এই অংশে অন্যান্য কয়েকটি এলোমেলো জিনিসপত্রের (ছেনি, হাতুড়ি-সহ অনুল্লিখিত কিছু সরঞ্জাম) সাথে চারটি টাইপসেটিং মেশিন রাখা আছে। প্রতিটি মেশিনের সামনে গেলে বোঝা যাবে আলাদা-আলাদা। অথচ সঙ্গে ছোট্ট সান বোর্ডে উদ্যোক্তাদের বয়ানে লেখা আছে একই কথা। চারটি মেশিনের কাজ যে একই নয়, তা যে-কেউ বুঝবেন। ১৮০৪ সালে পঞ্চানন কর্মকার মারা যাবার বেশ কয়েক বছর পর ১৮০৯ সালে ব্রিটেন থেকে শ্রীরামপুরে এগুলো আনা হয় বলে উল্লেখ করা হয়। এ-তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে; ইতিহাসের প্রমাণ নেই এখানেও। এবং আবারও বুঝি, এর সাথে পঞ্চানন কর্মকারের যোগ নেই। আগের হ্যান্ড মোল্ড মেশিনের থেকে অনেকটা উন্নত এই মেশিনগুলোর ব্যাপারে খুব বিস্তারে জানার সুযোগ একেবারেই নেই। এতে ঠিক কী কাজ হত? এগুলোর ব্যবহার কোথায় হয়েছিল বা ধরা যাক এর কার্যক্ষম কত সাল পর্যন্ত ছিল?

এরকম এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। নাকি শুধু বাড়িতে দুই শতাব্দী ধরে পড়ে-পড়ে ঝুল-ময়লা জমে যাওয়া ইতিহাসের সাথে নতুন প্রজন্মকে একটু সেলফি তোলার বিনোদন আর ইতিহাসের সাথে ক্ষয়িষ্ণু এই জেনারেশনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া! স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই প্রদর্শনীর মূল বিষয় যেখানে পঞ্চানন কর্মকার, সেখানে তাঁর ব্যবহৃত কোনও কিছুই নেই কেন? যে-যন্ত্রপাতি তুলে আনা হয়েছে, তার একটিও তো পঞ্চানন কর্মকারের নয়। পঞ্চানন কর্মকারের সাথে সম্পৃক্ত এই ইতিহাসকে আরও দক্ষতার সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস পাতিহাঁস হয়ে ওঠার যে-অদক্ষ উদ্যোগ, তারই নমুনা হিসেবে এই ইভেন্ট। সোজা ভাষায় আয়োজকদের সম্যক ধারণার অভাব। চারটি মেশিনের গায়ে ব্রিটেনের ‘T Mason Makers London’ লেখাটি অবশ্য এখনও জ্বলজ্বল করছে। এটুকুই প্রাপ্য।

ছবি সৌজন্যে: লেখক