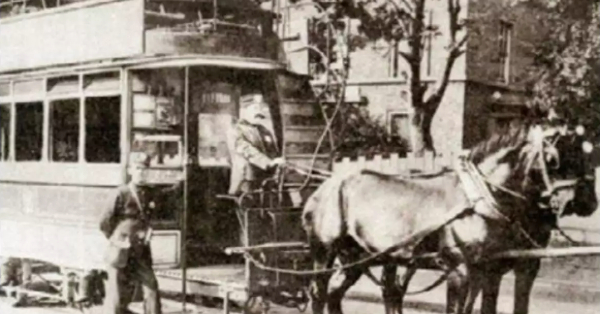

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলেছিল কলকাতায়। কলকাতার প্রথম দিনের ট্রাম চলার খবর খুঁজতে গিয়ে যা পাওয়া যাবে, তা ১৮৭৩ সালে ‘দ্য ইংলিশম্যান’ কাগজে প্রকাশিত, এক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের প্রতিবেদন। কলকাতার গণপরিবহণের ইতিহাসে ট্রাম একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, একথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতার ইতিহাস বা কলকাতার ট্রাম নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে সেই দিনের ওই প্রতিবেদন-প্রসঙ্গ। কলকাতার লাইব্রেরিগুলো ঘুরে ঘুরে একদিন প্রতিবেদনটা খুঁজে পাওয়া যায়। সেই প্রতিবেদনের একটি অংশে একটু চোখ বোলানো যাক,

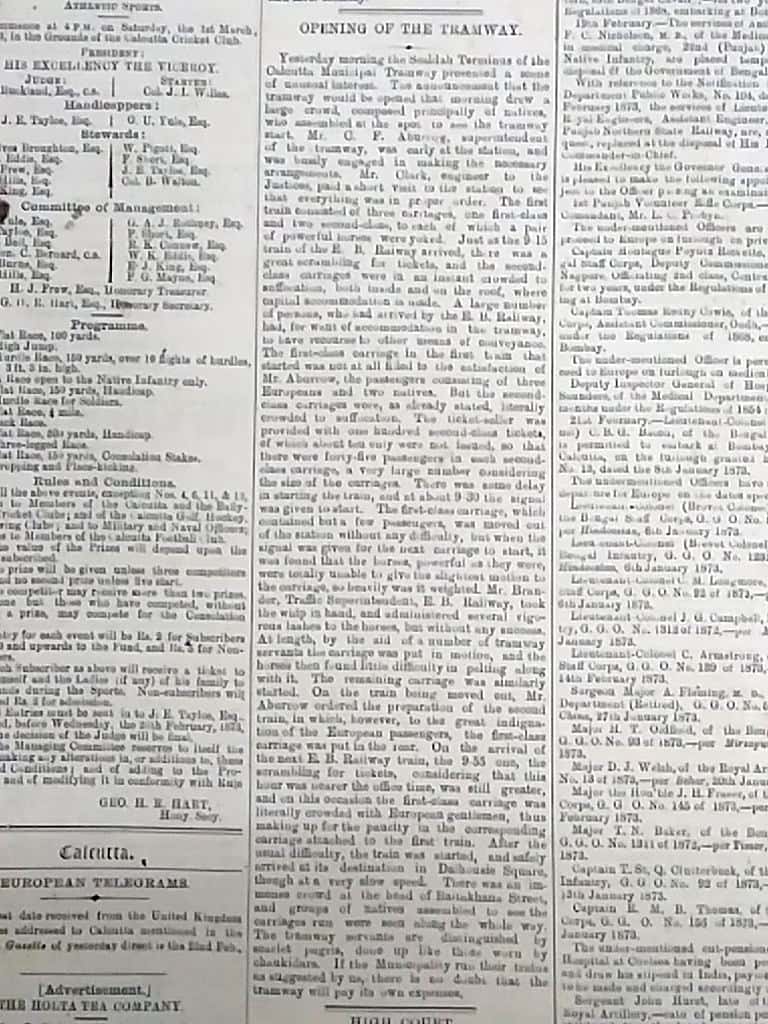

‘Yesterday morning the Sealdah Terminus of the Calcutta Municipal Tramway presented a scene of unusual interest. The announcement that the tramway would be opened that morning drew a large crowd, composed principal to natives who assembled at the spot to see the tramway start. Mr. C.F Aburrow, superintendent of the tramway, was early at the station, and was busily engaged in making the necessary arrangements, Mr Clark engineer to the Justices, paid a short visit to the station to see that everything was in proper order. The first train consisted of three carriages, one first-class and two second-class, to each of which a pair of powerful horses were yoked. Just as the 9.15 train of the E.B railway arrived, there was a great scrambling for tickets, and the second-class Carriages were in an instant crowded to suffocation, both inside and on the roof, where capital accommodation is made…’

আরও পডৃ়ুন : কলকাতা নয়, ‘ক্যালকাটা’-র লোক ছিলেন প্রীতিশ নন্দী!

লিখছেন অঞ্জন দত্ত…

প্রথম দিনেই সে এক হইহই কাণ্ড। আজ চলবে কলকাতার ট্রাম— সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা! তা প্রত্যক্ষ করতে হুজুগে বাঙালি সে-দিন উত্তেজনায় ফুটছিল টগবগ করে। আসলে সমাজের সব স্তরেই হইচই তুলেছিল ঘোড়ায় টানা আজব ওই ট্রামগাড়ি। এই ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন লেখায় উঠে আসে। রাধারমণ মিত্রর লেখায় পাই তার এক বিস্তারিত বিবরণ। প্রতিবেদন থেকে নিয়ে, নিজের ভাষায় সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় একটা লেখা লেখেন। ওই লেখা থাকেও ওই দিনের একটা দারুণ বিবরণ পাই, তিনি যা লিখেছেন, তার সার এই—

প্রথম ট্রাম ছাড়ার কথা ছিল সেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে। তাই সারা শহরের মানুষ যেন ভেঙে পড়ল শেয়ালদায়। সকাল থেকেই ট্রাম চালানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর, সেই ট্রামের কর্তা মি. সি এফ অ্যাবরো আর ইঞ্জিনিয়ার মি. ক্লার্ক দারুণ ব্যস্ত রইলেন। কথা ছিল, প্রথমে তিনটি গাড়ি ছাড়বে সেখান থেকে। তবে তিনটে গাড়ি একসঙ্গে নয়, আলাদা-আলাদা তিনটে গাড়ি। ফার্স্ট ক্লাস একটা আর সেকেন্ড ক্লাস দুটো। প্রত্যেকটা গাড়ির সঙ্গে তেজিয়ান টগবগে দুটো করে ঘোড়া গাড়ি টানার জন্য তৈরি। যেন অনেকটা দার্জিলিংয়ের সেই টয় ট্রেন। পরপর তিনটে ট্রাম। এদিকে সকাল ৯: ১৫। শেয়ালদা স্টেশনে ততক্ষণে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনও হাজির। পাগলের মতোই যাত্রীরা হইহই করে ছুটে এসে আগেভাগে টিকিট কেটে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতেই ট্রামের বগি একেবারে ভর্তি হয়ে উপচে পড়ল।

ট্রামের বগিতে আসনের সংখ্যা ছিল ৪৫টি। ৪৫টা আসন কখন যে ভর্তি হয়ে গেল, তা বোঝা গেলো না, আরও লোক উঠতেই লাগল। বগি-ভর্তি ট্রামে আসন ছিলই কত? ট্রামের বগিতে আসনের সংখ্যা ছিল ৪৫টি। ৪৫টা আসন কখন যে ভর্তি হয়ে গেল, তা বোঝা গেল না, আরও লোক উঠতেই লাগল। বগি-ভর্তি হয়ে এবার লোক ছাদে উঠল, আর ছাদও যখন কানায় কানায় ভর্তি, তখন সবাই বাদুড়ের মতো ট্রামের গায়ে ঝুলতে আরম্ভ করল। কে কার কথা শোনে! শেষ পর্যন্ত গলদঘর্ম হয়ে সকলের সর্দি-গর্মির জোগাড়। ব্যাপারটা কীরকম বুঝেছ? প্রথম দিনে ট্রাম না চড়লে যেন মান থাকবে না, এমনই লোকের ধারণা হয়েছিল বোধহয়। যারা অত কষ্ট করে এসেও ভিড়ের জন্য জায়গা পেল না, তারা দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়ল।

এ তো গেল সেকেন্ড ক্লাসের অবস্থা। ফার্স্ট ক্লাসের ব্যাপারটা কেমন ছিল?

প্রথম ট্রাম, অর্থাৎ সেই ফার্স্ট ক্লাসে তো সাকুল্যে পাঁচজন যাত্রী, তাই গাড়িও হালকা। ঘোড়াদুটো অনায়াসেই ট্রাম নিয়ে চলতে শুরু করল। টক টক করে লাইন-বরাবর এগিয়ে চলল সে-গাড়ি। কিন্তু দ্বিতীয় ট্রাম, মানে সেই সেকেন্ড ক্লাস ট্রামটার অবস্থা সত্যিই সঙ্গিন হয়েই উঠেছিল। এত লোক নিয়ে সেই গাড়ি আর নড়তেই চায় না। সন্তোষবাবু লিখছেন, সাহায্য করতে এবার এগিয়ে এলেন ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ব্র্যান্ডার।

মজার কথা হল, সেকেন্ড ক্লাসে যখন ওই কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা, ফার্স্ট ক্লাসে তখন বলতে গেলে যাত্রীই নেই। মোটে জনাপাঁচেক। তার মধ্যে লালমুখো সাহেব তিনজন আর দিশি মানুষ দু’জন।

ট্রাম ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল আর সকলে অধৈর্যও হয়ে উঠছিল, তাই আর দেরি করা উচিত হবে না বলেই কর্তারা মনে ভাবলেন। সাড়ে নটা নাগাদ প্রথম ট্রামটা ছাড়ার সংকেত দেওয়া হল।

কলকাতা শহরের জীবনে প্রথম ট্রাম এইভাবেই গতিশীল হল। প্রথম ট্রাম, অর্থাৎ সেই ফার্স্ট ক্লাসে তো সাকুল্যে পাঁচজন যাত্রী, তাই গাড়িও হালকা। ঘোড়াদুটো অনায়াসেই ট্রাম নিয়ে চলতে শুরু করল। টক টক করে লাইন-বরাবর এগিয়ে চলল সে-গাড়ি। কিন্তু দ্বিতীয় ট্রাম, মানে সেই সেকেন্ড ক্লাস ট্রামটার অবস্থা সত্যিই সঙ্গিন হয়েই উঠেছিল। এত লোক নিয়ে সেই গাড়ি আর নড়তেই চায় না। সন্তোষবাবু লিখছেন, সাহায্য করতে এবার এগিয়ে এলেন ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ব্র্যান্ডার। তিনি চাবুক দিয়ে সপাং-সপাং ঘোড়াদের পিঠে মারতে শুরু করলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! গাড়ি যে-তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। একটুও এগল না।

শেষকালে ট্রাম কর্মচারীরা দল বেঁধে গাড়ি ঠেলে এগিয়ে দিতে এল। তাতে কাজ হল, একটু একটু গাড়ি এগল। চালু হল দু-নম্বর ট্রামও এবার গতিশীল হতে শুরু করল।

ঠিক হল, সেকেন্ড ক্লাসই আগে যাবে, ফার্স্ট ক্লাস পরে। কিন্তু তাতেও ঝামেলা! সাহেব যাত্রীরা খেপে আগুন! তাদের সম্মানে লাগল। তা যাই হোক, সেই ব্যবস্থাই বহাল রইল। প্রথম সংকেত পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম ছাড়ল। তারপরেই ফার্স্ট ক্লাস। দুলকি চালে লাইন ধরে এগল গাড়ি। প্রথম ট্রাম আস্তে আস্তে চলে বৈঠকখানা স্ট্রিট পার হয়ে একেবারে ডালহৌসিতে গিয়ে পৌঁছল। দ্বিতীয় গাড়িখানাও শেষ পর্যন্ত ওই ভাবেই চলতে চলতে পৌঁছে গেল লাইন বরাবর প্রথম গাড়ির পিছনে। সব ভালয় ভালয় মিটল।

মজার কথা হল, প্রথম দিনে কলকাতা শহরে ট্রামে যত মানুষ চড়েছিল, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মানুষ কিন্তু মজা দেখতেই ভিড় করেছিল। সে এক এলাহি কাণ্ড। হাজার হাজার মানুষ হাড়োহুড়ি করে কাতার দিয়ে ট্রাম লাইনের দু’পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। তাদের কাছে ঘোড়ায় টানা লাইন ধরে চলা এমন গাড়ির ব্যাপারটাই ছিল ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। আবার বাঙালিটোলার বহু মানষ ওই ট্রাম চলতে শুরু করলে তার পিছনে ছুটতে শুরু করেছিল। ছুটতে ছুটতে তারা সেই ডালহৌসিতেই গিয়ে থেমেছিল।

এভাবেই বর্ণিত হয়েছে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করাই যায় যে, দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে এই ট্রামের বন্ধ এবং পুনরায় চালু হওয়ার সময়, ১৮৮০ সালের ৩ নভেম্বর, ওই ‘দ্য ইংলিশম্যান’-এই প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে—

The City of Palaces has once again been blessed with a Tramway which bids fairly to be the best in India. On Monday the cars were in full swing between the terminus at Sealdah and Tank Square, starting at intervals of ten minutes. It was quite a novelty to the natives, as the carriages are constructed very differently from those the Calcutta Municipality used to run…. ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোঝা যায়, প্রথম দিন থেকেই ট্রামকে কলকাতার মানুষ নিজের বলে মনে করে নিয়েছিলেন। কলকাতার ইতিহাস আর তার অবেগ একসঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে কলকাতার ট্রামের সঙ্গে। আজ যখন এই ট্রামকে বন্ধ করে দেওয়া কথা বলা হচ্ছে, তখন এটা বলতেই হবে শুধু লাভ-ক্ষতির ওপর নির্ভর করে একে কোনওভাবেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। আদালতে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ট্রাম বন্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে, তাতে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে, যে-সমস্ত রুটে বৈদ্যুতিন লাইন ইতিমধ্যেই চালু, যেমন রাজাবাজার-হাওড়া ব্রিজ, শ্যামবাজার-হাওড়া ব্রিজ, কালীঘাট-বালিগঞ্জল বা কালীঘাট-টালিগঞ্জ— সেখানে ট্রাম অনায়াসেই চালানো যাবে। খিদিরপুর-ধর্মতলা বা বিধাননগর-হাওড়া ব্রিজ রুটে বৈদ্যুতিন লাইন বসানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বিবাদী বাগে মেট্রোর কাজের জন্য বন্ধ হওয়া ট্রামরুট নতুন করে চালু করানো হয়নি। এরকম নানা প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ট্রামের এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য নানাবিধ উপায় বাতলানো সত্ত্বেও অসুবিধেটা কোথায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

শুধুই ইতিহাস বা নস্টালজিয়া নয়, এমনকী, ঐতিহ্যও নয়, গণপরিবহণের সুবিধার্থেও ট্রাম যাতায়াতের ব্যবস্থা বহাল রাখা কাম্য। একথা যত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়, তত ভাল!