আকাশবাণীর আড্ডা

আকাশবাণী প্রকৃত অর্থে আড্ডার সন্তান। আকাশবাণীর জন্ম, নবজন্ম, পুনর্জন্ম সবকিছুর কারণই আড্ডা। এমনকী, আকাশবাণীর নাকে অক্সিজেন, হাতে স্যালাইনের কারণও আড্ডা।

সময়টা ১৯১৬ সাল। বিজ্ঞানী শিশির মিত্রকে বিলেত থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিয়ে নিয়েছেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি সেই সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার একটি বিষয় এল ‘থার্ড ওয়্যারলেস সায়েন্স’। শিশির মিত্র ছিলেন খুব আড্ডাবাজ লোক। সংগীতপ্রেমী সুধীন রায়, সংগীতশিল্পী হীরেন বসু, কবি সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার ছিলেন শিশির মিত্রর বন্ধু। জগদীশ বসু-মার্কনিদের কাজ তখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিনা তারে শব্দ পাঠানো সম্ভব হয়ে গেছে। শিশিরবাবুর চেষ্টায় তৈরি হল ‘রেডিও ক্লাব।’ কলকাতা সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু হল গান, কথা, আড্ডার সম্প্রচার। এ-ঘর থেকে ও-ঘর। তারপর এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি। ১৯২৫ সালে থেকে এর শুরু।

প্রায় প্রতিদিন আড্ডার ছলে অনুষ্ঠান হত। আসলে পরীক্ষামূলক গবেষণার অঙ্গ। এই খবর বিলেতে পৌঁছে গেল। কলকাতায় রেডিও ব্যবসা কেমন হবে, জানতে চাইল বিবিসি। ওয়ালিক সাহেব কলকাতায় এলেন ১৯২৬ সালে। ডালহৌসির টেম্পল চেম্বারস-এর তিনতলার ছাদে বসালেন ট্রান্সমিটার। কলকাতার সেই সময়ের শিল্পীদের দিয়ে গানবাজনা করাতেন। কলকাতা শহরে তখন সাহেবসুবো কম ছিল না। ওদের জন্য পাশ্চাত্য সংগীত হত। দশ টাকা করে ক্রিস্টাল সেট। কানে হেডফোন গুঁজে শুনতে হয়। সে-সময় দশ টাকা মানে অন্তত দশটা ইলিশ মাছ।

আরও পড়ুন : ফুটপাথে বসেই কবিতা পড়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ! পড়ুন ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়ের কলমে মশগুল-এর পঞ্চম পর্ব…

তারপর টেম্পল চেম্বারস থেকে এক নম্বর গার্স্টিন প্লেস-এ স্থান পরিবর্তন। একজন পার্সি ব্যবসায়ী এফ এম চিনয় ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করতেন। ১৯২৭ সালের ২৬ অগস্ট থেকে শুরু হল ঠিকঠাক নিয়মমাফিক সম্প্রচার। কোম্পানির নাম ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। ওই বাড়ির নিচে মদের গুদাম ও দোকান। কু-লোকে বলত, ঠিকমতোই বেছে নিয়েছে আপিসটা, যেন রতনে রতন চেনে!

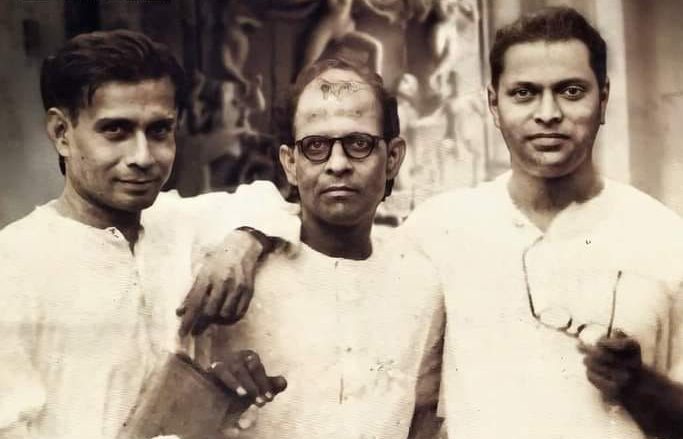

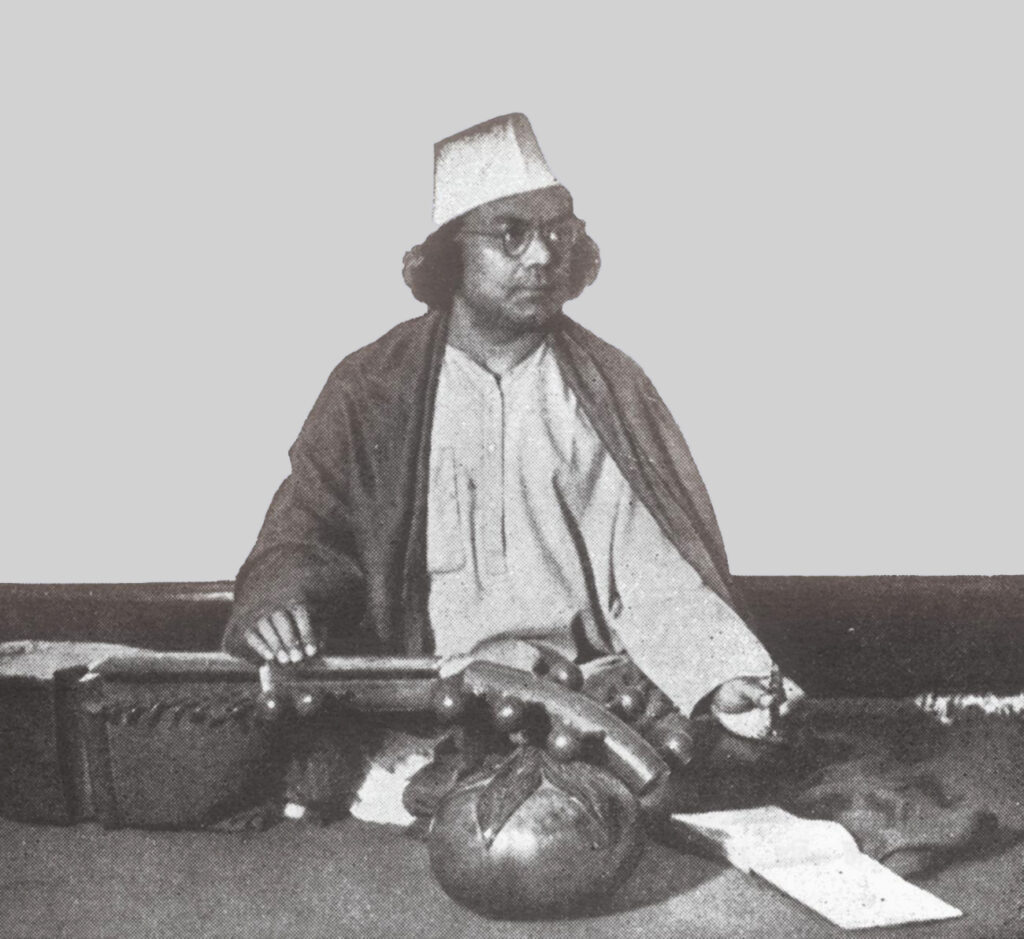

এই গার্স্টিন প্লেসের দোতলা এবং তিনতলায় ছিল স্টুডিও এবং অফিস। স্টেপলটন সাহেবকে নিয়োগ করা হল। উনিই তখন ছিলেন সর্বোচ্চ কর্তা। ততদিনে এইচএমভি এসে গেছে। বেলেঘাটায় কারখানা। ওদের সাহায্য নিয়ে বেতারে এলেন রাইচাঁদ বড়াল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার। এঁরা ভারতীয় ভাষার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ক্রমে এলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, যোগেশচন্দ্র বসু, রাজেন সেন, হীরেন বসু প্রমুখ। কেউ কেউ ছিলেন স্থায়ী কর্মী, কেউ কেউ অস্থায়ী! মানে প্রোগ্রাম করলে টাকা, নইলে নয়। ওখানেও চলত তুমুল আড্ডা। আড্ডার টানে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য আসতেন, পরে যিনি হলেন বাণীকুমার। হাই কোর্ট থেকে আসতেন যোগেশ বসু, পরে যিনি গল্পদাদা, রেলের অফিস কয়লাঘাটা থেকে আসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ক্রমশ আসতে লাগলেন শরৎ পণ্ডিত মানে দাদাঠাকুর, সারদা গুপ্ত, বরদা মুখুজ্জে, কাজী নজরুল ইসলাম, অবনী মুখার্জি, দানীবাবু, নলিনীকান্ত সরকার, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, আরও অনেকে।

ফড়িয়াপুকুর আসলে ছিল একটা আড্ডাখানা। নাম চিত্রা সংসদ. সাংস্কৃতিক কাজকর্ম হত, আসলে হত আড্ডা। বাণীকুমার তখন বাগবাজারে ভাড়া করে থাকতেন। চিত্রা সংসদের সদস্যদের দিয়ে অনুষ্ঠান করানো হত। বেতার নাটুকে দল তৈরি হল। বেতার নাটকও হতে থাকল। স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত নয়। স্ত্রী চরিত্র জোগাড় করতে হত। কী করে জোগাড় করা হত, সে গল্প এখানে নয়, অন্য আড্ডায়।

আড্ডা মারার লোকজন যদি বেশি সংখ্যায় ভিড় করত, তাহলে ডালহৌসি ট্রামডিপোতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রামে বসে আড্ডা হত। ‘আকাশবাণী’ নাম হতে তখনও অনেক দেরি। ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে সরকারিভাবে ‘আকাশবাণী’ নামটি গৃহীত হয়। এর আগে অল ইন্ডিয়া রেডিও বলা হত। রেডিওই তখন ছিল একমাত্র প্রমোদ-মাধ্যম।

আমি আকাশবাণীর চাকরিতে ঢুকি ১৯৭৯ সালের মে মাসে। প্রথমে ডিউটি রুমে। ডিউটি রুমে শিল্পীরা আসতেন প্রথমে আর অনুষ্ঠান শেষের পরেও একবার। ঘোষকরা স্টুডিওতে ডিউটি করতেন, ফাঁকফোকর পেলে চলে আসতেন ডিউটি রুমে। আগে বর্ণময়

আড্ডা হত।

রেডিওর অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল আড্ডাধর্মী। যেমন, গল্পদাদার আসর পরে দাদার পরিবর্তে দাদু, সংগীতশিক্ষার আসর, পল্লীমঙ্গল আসর, মজদুর মন্ডলীর আসর ইত্যাদি. এই আসর শব্দটির মধ্যেই একটা আড্ডা-ভাব লুকিয়ে আছে।

পল্লীমঙ্গল আসরের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক কৃষি, পশুপালন, বুনিয়াদি শিক্ষা ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়া। কয়েকটি চরিত্র ছিল, যেমন, শশীনাথ, গোবিন্দ, মোড়ল, রতনলাল, মুখুজ্জেবাবু, মঙ্গলময় ইত্যাদি। শশীনাথ এবং গোবিন্দর মধ্যে খটাখটি বাধত, মোড়ল মধ্যস্থতা করতেন, মুখুজ্জের মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব, গোবিন্দ নতুন কিছু প্রযুক্তি এলে মেনে নিতে পারত না, মোড়ল ব্যাপারটা বোঝাত। এইভাবে উন্নত বীজ, সারের সঠিক প্রয়োগ, ছাগল পালন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হত। মাঝে-মাঝেই গান। এছাড়া তরজার লড়াই তো ছিলই। সপ্তাহে একদিন যাত্রাপালা হত। রেডিওর যে বিখ্যাত অনুষ্ঠান মহিষাসুরমর্দিনী, এটাও আড্ডারই ফসল। যে-কোনও আড্ডায় আড্ডাধারীদের একটা অন্য নাম তৈরি হয়ে যায়। এখনও হয়, তখনও হত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নাম ছিল বুড়োদা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে মেপেনবাবু বা নেপেনদা ডাকা হত, রাইচাঁদকে বড়বাবু— এই রকম। বীরেন ভদ্র লিখছেন, ‘আড্ডা থেকে যে কত অনুষ্ঠান উঠে এসেছে! প্রত্যেক আড্ডাধারীকে সপ্তাহে একটা করে নতুন কোনও পরিকল্পনা পেশ করতে হত, একদিন বুড়োদা বললেন, “দেখ, রোজ গান-বাজনা, থিয়েটার, মহিলা মজলিস— এসব তো চলছে, একটা নতুন কিছু করা হোক। শ্রোতাদের ধাক্কা দিতে হবে।” নৃপেনবাবু বললেন, “কত কিছু তো করছি, আর কীভাবে ধাক্কা দেব!” বুড়োদা বললেন, “ধর রাত দশটা থেকে বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েদের নিয়ে একটা সারারাতের জলসা বসালুম, কিম্বা একদিন ভোর চারটে থেকে অনুষ্ঠান শুরু করে দিলুম– একটা নতুনত্ব হবে।” অনেকেই বললেন, বুড়োদার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু ভোরবেলা তো লোকে ঘুময়। বুড়োদা বললেন, “তেমন কিছু করতে হবে। এই তো বাণী রয়েছে, সংস্কৃতের আদ্যশ্রাদ্ধ করছে। এ কতকগুলো শ্লোক জোগাড় করে ফেলুক, আর গান লিখুক, রাইচাঁদ সুর বসাক, বীরেন শ্লোক পড়ুক, ভোরবেলা ভাল লাগবে।”’

এর বছরখানেক আগে বাণীকুমার চণ্ডীর বিষয়বস্তুর ওপর ওকটা অনুষ্ঠান করেছিলেন ‘বসন্তেশ্বরী’ নামে। কিছু গানও ছিল তাতে। পঙ্কজকুমার সুর দিয়েছিলেন। অন্নপূর্ণা পুজোর আগে সম্প্রচারিত হয়। এবার আবার নতুন করে লেখা হল। শুরু হল— মহিষাসুরমর্দিনী। এরপর বারবার গান পাল্টেছে, কথা পাল্টেছে। নতুন করে রেকর্ডিং হয়েছে। আকাশবাণীর কাছে তিনটে রেকর্ডিং আছে।

আমি আকাশবাণীর চাকরিতে ঢুকি ১৯৭৯ সালের মে মাসে। প্রথমে ডিউটি রুমে। ডিউটি রুমে শিল্পীরা আসতেন প্রথমে আর অনুষ্ঠান শেষের পরেও একবার। ঘোষকরা স্টুডিওতে ডিউটি করতেন, ফাঁকফোকর পেলে চলে আসতেন ডিউটি রুমে। আগে বর্ণময় আড্ডা হত। তখন ঘোষক কারা? এক-একজন নক্ষত্র সব। অমিয় চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, দীপনারায়ণ মিঠুলিয়া, ক্ষৌনীশ বাগচি, কমল গুপ্ত আরও অনেকে। খবর পড়ার পর একবার ঢুঁ মারতেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দু’জনের গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। পীযূষদা ঢাকাই কুট্টিদের গল্প করতেন প্রচুর। আর দেবুদা বলতেন নানা কবি-শিল্পীদের ব্যাপার-স্যাপার। কমল গুপ্ত মিমিক্রি করতেন দারুণ। সকালবেলায় সেই সাহেবি আমলের মতো টি-পটে করে চা আসত। ক্যান্টিন থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিয়ে আসতেন যদুদা, সঙ্গে ‘গুড মর্নিং, হিয়ার ইজ টি’। আলাদা পাত্রে গরম দুধ। টি-পট থেকে ঢেলে দিতেন যদুদা। কারণ পটটার বহির্গমন নল ছিল ভাঙা, উনিই পারতেন ঢেলে দিতে। মাঝে-মাঝেই বাবুঘাটের দোকান থেকে আনানো হত কচুরি-জিলিপি। সিগনেচার টিউন আর বন্দেমাতরম-এর সঙ্গে… আড্ডা আর প্রোগ্রাম চলত, একেবারে প্রকৃত অর্থে— বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।

উল্টোদিকে বিবিধ ভারতীর আলাদা ডিউটি রুম। ও-ঘরেও আড্ডা হত, তবে ততটা বর্ণময় ছিল না। কারণ ওখানে আর্টিস্ট আসত না। বম্বে থেকে টেপ আসত।

তখন গানের সঙ্গে যন্ত্রসংগীতে সঙ্গত করার জন্য বেশ কিছু শিল্পী ছিলেন। নিয়মিত শিল্পী ছিলেন অনেকেই। কেউ কেউ চুক্তিবদ্ধ। কারা কারা যে কাজ করতেন তখন বুঝিনি। এখন মনে করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। অলোকনাথ দে, শ্যামল বসু, গোবিন্দ বসু, আলি হুসেন খাঁ, সাগিরুদ্দিন খাঁ, গৌর গোস্বামী, পরিতোষ রায়, বেঞ্জামিন গোমেজ, দূর্বাদল ব্যানার্জি— সবাই ছিলেন রেডিওর আর্টিস্ট। অলোকনাথ দে খুব বেশি কথা বলতেন না, শ্যামল বসুও নয়, কিন্তু বাকিরা অত্যন্ত আড্ডাবাজ ছিলেন। ওঁদের জন্য কোনও বিশ্রাম-কক্ষ ছিল না। ক্যান্টিনেই আড্ডা মারতেন। ওদের আড্ডার বিষয় ছিল রাগ-রাগিনী-বন্দিশ-তাল-লয়, এইরকম সব বিষয়। তাছাড়া প্রচুর অভিজ্ঞাতার কথাও জেনেছিলাম। শুনেছিলাম, বিদেশে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে, বড় বড় চিত্র পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। এঁদের কাছেই ‘ক্ষেপ’ আর ‘আক্ষেপ’ শব্দদুটো শিখেছিলাম। যেখানে পয়সা পাওয়া যায়, সেটা ক্ষেপ (খেপ)। যেখানে অনুরোধে বা অন্য কারণে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পয়সা জোটে না, সেটা আক্ষেপ।

যখন চব্বিশ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হত, তখন কর্মচারীরা অনেকেই থেকে যেতাম। দোলের দিনও আমাদের থাকতে হত রাত্তিরে স্টুডিয়োতে। ক্যান্টিনে রান্না। পার্থ ঘোষ কয়েকবার মুরগির মাংস রান্না করেছিলেন, গোটা কাঁচা লংকা আর গোটা রসুন দিয়ে। রাত্তিরে প্রায় নরক গুলজার। কত রকমের যে গল্প! কানন দেবী, আঙুরবালা থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়— সবার আনাচকানাচের কথা।

আকাশবাণী ভবনের দোতলার লম্বা করিডরের দু’দিকে ঘর। এক-একটা ঘরে এক-একটা বিভাগ. নাটক বিভাগের দু’টি ঘর, মিউজিকের, বিজ্ঞান, কৃষির জন্য একটি করে ঘর। মহিলামহল এবং ছোটদের অনুষ্ঠানের জন্য একটাই ঘর। তিনতলায় হিন্দি-উর্দু এবং পাশ্চাত্য সংগীতের ঘর। এক-একটা ঘরে, এক-একরকম আড্ডা। বিজ্ঞানে ঘরে হয়তো এসে পড়েছেন অমলেন্দু ব্যানার্জি, উনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ। গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা-ছায়াপথ নিয়ে অনর্গল বলে যাবেন, তার হয়তো একটু আগে এসেছিলেন হাতি বিশারদ শান্তনু ঘোষ। শান্তনু ঘোষ এবং অমলেন্দুবাবু হাতি এবং নেপচুন নিয়ে কথা বিনিময় করছেন। আমি বা অন্য কেউ শুনছি মাঝখানে। বায়োকেমিস্ট জগজ্জীবন ঘোষাল এবং ডাক্তার বিষ্ণু মুখার্জি দুজনই হয়তো কথা বলতে-বলতে একমত হলেন— আমরা জানি অনেক কিছু, কিন্তু জানি না তার চেয়ে অনেক বেশি। কৃষির ঘরে হয়তো আড্ডা মারতে গেলেন বিজ্ঞান বিভাগের হেড মনোবিদ অমিত চক্রবর্তী। ওখানে গাছের মন আছে কি না এই নিয়ে কথা হতে-হতে মন কী বস্তু, মন কাকে বলে, মন না কি হরমোন কার গুরুত্ব বেশি, এসব কথা হতে-হতে কথা চলে গেল ফ্রয়েড-পাভলভ-ইয়ুং হয়ে পুরাণে। বক এবং যুধিষ্ঠিরের গল্পে। সাহিত্যের ঘরে আবার বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। সংগীতের ঘরে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এলে তো কথাই নেই! প্রচুর আড্ডা। এ-ঘরের লোক ও-ঘরে গেলে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি আড্ডা হত। সংগীতের সঙ্গে মহাকাশ। তখন রবীন্দ্রনাথের গানে অসীমের প্রসঙ্গ উঠে আসত হয়তো। ‘খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে’ গানটি নিয়ে আমি সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার আড্ডা শুনেছি। বাউল তত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ। এসব কারণেই হয়তো কোনও এক সময়ে আকাশবাণীর মাথায় আসে ‘রবিবারের আড্ডা’-র আইডিয়া।

নতুন শতকের শুরুতেই, ২০০১ সালে ‘রবিবারের আড্ডা’ চালু হয়। বিভিন্ন পেশা এবং নেশার মানুষদের ডেকে এনে আড্ডায় বসিয়ে রেকর্ডিং করে রবিবার-রবিবারে সম্প্রচার করা হত। এরকম কয়েকটা ‘রবিবারের আড্ডা’ ছিল অনেকটা এরকম— মৃণাল সেন-মোহিত চট্টোপাধ্যায়-বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ-সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-হিমানীশ গোস্বামী, বাদল সরকার-অমিতাভ চৌধুরী-সুচিত্রা মিত্র, ধৃতিকান্ত লাহিড়ী-সমরজিৎ কর-নির্মলা মিশ্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-রমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-বারীন রায়। বলে রাখি, বারীন রায় ছিলেন নামকরা ডেন্টিস্ট। তখনকার অনেক সেলিব্রেটিরা তাঁর কাছে মুখ খুলতেন। উভয় অর্থেই। সঙ্গে আমাদের কেউ থাকতেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। শিখর রায়, কৃষ্ণশর্বরী, কওসর জামাল, আমি, স্বপ্না মণ্ডল বা অন্য কেউ।

দুঃখের কথা হচ্ছে, এইসব অমূল্য আড্ডার বেশিরভাগ টেপই হারিয়ে গেছে। বিলীন। ফিরে পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমাদেরই বোকামি এবং দূরদৃষ্টির অভাবে এইসব টেপগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ হয়নি। এইসব টেপের উপর হয়তো রেকর্ড হয়েছে আধুনিক শুয়োর পালন কিংবা বাঁধাকপির শাহি কাবাব নিয়ে অনুষ্ঠানের। অনেক-অনেক মহামূল্য অনুষ্ঠানের মতো এই ‘আড্ডা’র অনুষ্ঠানগুলিও নেই। এর ফসিলও পাওয়া যাবে না আর। যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের স্মৃতিতে কিছু বেঁচে আছে। এইসব মানুষেরা লুপ্ত হয়ে গেলে এইসব অনুষ্ঠানগুলিও সম্পূর্ণ লুপ্ত। একটা আড্ডার একটু অংশ স্মৃতি থেকে বলি—

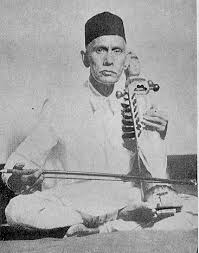

বুন্দু খাঁ নামে একজন সারেঙ্গিবাদক ছিলেন। উনি রাত্রে অনুষ্ঠান শেষে একটা গাড়ি চেয়েছিলেন, দিল্লিতে। ডিউটি অফিসার বলেছিলেন, ‘গাড়ি তো আপনার জন্য দেওয়া যাবে না।’ বুন্দু খাঁ বলেছিলেন, ‘আমার জন্য নয়, আমার সারেঙ্গিটার ঠান্ডা লেগে যাবে।’ গাড়ি পাননি বুন্দু খাঁ। উনিই চাদরে সারেঙ্গিটাকে মুড়িয়ে নিজে কাঁপতে-কাঁপতে বাড়ি গেলেন।

মৃণাল সেন: কী মোহিত, তুমি গুটিয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি তো আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট!

মোহিত চট্টোপাধ্যায়: নতুন কাজের কোনও অনুপ্রেরণা পাচ্ছি না তো!

মৃণাল সেন: আরে, অনুপ্রেরণা জোগাড় করতেও হয়!

মোহিত: আপনি জোগাড়ে হবেন?

মৃণাল: আমি জোগাড় করে উঠতে পারলে অনুপ্রেরণা তো আমার! তবে রাজা-টাজাদের আলাদা ব্যাপার।

মোহিত: মানে?

মৃণাল: আরে! গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প আছে না? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, ‘গোপাল, বহুদিন তোমাদের ঘরে গিয়ে মুখেভাতের নেমন্তন্ন খাচ্ছি না। অনেকদিন তোমার স্ত্রীর কোল খালি। নতুন সন্তানাদি আসছে না।’ গোপাল বলল, ‘আমার তো বয়স হয়েছে মহারাজ!’ রাজা বলেন, ‘কী এমন বয়স হয়েছে তোমার! আমি তোমার চেয়ে দশ বছরের বড়। আমার শেষ সন্তানের বয়স দুই। আমার স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী।’ গোপাল বলল, ‘তা তো হবেই! আপনার লোকবল কত বেশি! আমি তো একা…।’

আকাশবাণীর ঘরে-ঘরে যে-আড্ডা হত, তার সামান্য কিছু লিখে রেখেছেন বীরেন ভদ্র, কিছুটা কবিতা সিংহ। পরিমল গোস্বামী তাঁর বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, গার্স্টিন প্লেসের আড্ডায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী কীভাবে ওঁর জীবনের আরও কত গল্প বলেছেন, যা ‘মহাস্থবির জাতক’-এ নেই। ১৯৫৩ সালে কণিকা ব্যানার্জি কীভাবে ‘রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব’ দশ মিনিট ধরে গাইলেন। কীভাবে নজরুলের কথা বন্ধ হয়ে গেল (এ-নিয়ে আকাশবাণীতে বহুদিন চর্চা চলেছিল)। কবিতা সিংহ লিখেছেন, বীরেন ভদ্র-র ঘরে কীভাবে আড্ডা চলত। এই আড্ডাতেই গান বেঁধেছেন নজরুল। সঙ্গে চা আর পান। বীরেনদা বুড়োদার গল্প বলতেন— বুড়োদা, মানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সে-সময়ে রেডিয়োতে চাকরি করেন যাঁরা, যেন তারা। সিনেমাস্টারদের মতোই গ্ল্যামারাস। বুড়োদা ট্রামে উঠেছেন, এক ভদ্রলোক ওঁর কাছে এসে বলছেন, ‘এই যে বুড়োদা, কাল সন্ধেবেলায় বেকার নাশনের উপর আপনার কথিকাটি চমৎকার হয়েছিল।’ বুড়োদা বললেন, ‘হুম।’ ‘বুড়োদা, হরিমতীর কেত্তনটা পিসিমার খুব ভাল লেগেছিল।’ ‘হুম’। ‘আচ্ছা বুড়োদা, অহীন চৌধুরী কি সোজা থ্যাটার হল থেকে চলে আসেন, শুক্কুরবারের নাটকে?’ ‘বুড়োদা, একদিন স্টুডিয়োটা একটু ঘুরে দেখাবেন?’ আসলে লোকটা সহযাত্রীদের বোঝাতে চাইছেন, উনি রেডিওর লোকের কত ঘনিষ্ঠ। যেমন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে অনেকেই ‘মানিকদা’ বলেন। লোকটা বুড়োদা-বুড়োদা করেই চলেছেন। বুড়োদা এবার বললেন, ‘তা আপনার সিফিলিস ব্যামোটা এখন কেমন? একটু কি কমেছে?’ ওই লোকটা আর কখনও বুড়োদার কাছে আসেনি।

রাণু সোম ছিলেন সুগায়িকা। নজরুল ইসলামের ছাত্রী। পরে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী, প্রতিভা বসু। কবিতা সিংহ শোভন সোমের কাছ থেকে রাণু সোমের একটি গাওয়া গান উদ্ধার করে প্রতিভা বসুর ষাট বছর পূর্তিতে এক সাক্ষাৎকার নিইয়েছিলেন নবনীতা দেবসেনকে দিয়ে; সেই অনুষ্ঠানে রাণু সোমের গানটি চালিয়ে দিয়েছিলেন। সেসব বৃত্তান্ত বলতেন কবিতাদি। বীরেন ভদ্র তাঁর নস্যিমাখা রুমালটি ফেলে এসেছেন স্টুডিয়োতে; এক মেমসাহেব ইংরিজিতে খবর পড়তে গিয়ে সেই রুমাল-প্রভাবে কীভাবে খবর পড়তেন, কবিতাদি দেখিয়েছিলেন। দিস ইজ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো হিচ্চিস। দি নিউজ হিচ্চিস…।

চিত্র-পরিচালক হীরেন বসু আকাশবাণীর বহু কথিকায় অংশ নিতেন। তিনি কবিতাদিকে বলেছিলেন, কানন দেবীর ‘ঋষির প্রেম’ ছবিতে প্রথম অভিনয় করার কথা। ছবিটি তৈরি করছিলেন হীরেন বসুই। তৈরি হয়ে যাবার পর হীরেনবাবু ভাবলেন, একটা গান জুড়ে দেবেন। গান রেকর্ডিং হল। জোড়া হল। পূর্ণ হলে রিলিজ করল। দেখা গেল কানন দেবী গান গাইছেন; পা উপরের দিকে, মাথা নিচের দিকে। হীরেনবাবুই গল্প করেছিলেন কবিতাদিদের কাছে, ভোরের লাইভ অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোনের বুম জানালা দিয়ে বের করে দেওয়া হত বাইরের গাছের দিকে, যখন ভোরের পাখিরা কাকলি শুরু করেছে।

বুন্দু খাঁ নামে একজন সারেঙ্গিবাদক ছিলেন। উনি রাত্রে অনুষ্ঠান শেষে একটা গাড়ি চেয়েছিলেন, দিল্লিতে। ডিউটি অফিসার বলেছিলেন, ‘গাড়ি তো আপনার জন্য দেওয়া যাবে না।’ বুন্দু খাঁ বলেছিলেন, ‘আমার জন্য নয়, আমার সারেঙ্গিটার ঠান্ডা লেগে যাবে।’ গাড়ি পাননি বুন্দু খাঁ। উনিই চাদরে সারেঙ্গিটাকে মুড়িয়ে নিজে কাঁপতে-কাঁপতে বাড়ি গেলেন। পরদিন ফিলডেন সাহেব ওই অফিসারকে বললেন, ‘সারা ভারতে তোমার মতো ক’টা অফিসার আছে? অনেক-অনেক। বুন্দু খাঁ ক’জন? একজন। গাড়ি দাওনি কেন?’

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল ‘অচলপত্র’ নামে একটি ব্যঙ্গ-পত্রিকা চালাতেন। উনি খুব গল্প করতে ভালবাসতেন। ওঁরা এলে ক্যান্টিন থেকে চা আনানো হত। চা আসতে যত দেরি হত, গল্প তত বেশি। একদিন চা এল। দীপ্তেন সান্যাল এক চুমুক খেয়েই বললেন, ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা ‘চা’ই না।’ চা-টা যে আদৌ চা হয়নি, সেটা এভাবে ছাড়া আর কে বলতে পারতেন!

ঋত্বিক ঘটককে ‘জ্বালা’ নাটকটি করতে আহ্বান করা হয়েছিল। উনি নাকি স্টুডিওতে বিড়ি ধরিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফরা প্রথমে আপত্তি তোলেন। উনি বলেছিলেন, ‘মাই নেম ইজ ঋত্বিক ঘটক।’

সুনীতিকুমার যদি কথা শুরু করেন ঢাকা-বিক্রমপুর দিয়ে, শেষ হত কোথায় কেউ জানত না। তাজিকিস্তান না কি স্পেন, কোথায় যে চলে যাবেন! প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইতিহাসের গোল্ড মেডেলিস্ট। আবার উস্তাদ আমীর খাঁ-র শিষ্য। উনি কীভাবে একজন ব্যর্থ গায়কের কাছ থেকে সংগীত বিভাগকে উদ্ধার করেছিলেন, সেটা ভারি মজার। সেই শিল্পী বার বার অডিশনে অসফল হবার পরও সংগীত বিভাগে এসে বসে থাকতেন। হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতি, ওপরওয়ালাকে চিঠি দেওয়া— কিছুই বাদ নেই। আড্ডায় এ-কথা উঠতেই প্রদ্যুম্নবাবু সেই শিল্পীকে ডাকলেন। বললেন, আমার সামনে রেকর্ড করা হোক, আমি শুনব। খালি টেপ, রেকর্ডিং বোতাম টেপা হল না। রেকর্ড করা হল। টেপ ঘুরে গেল। এবার শোনানো হল সেই শিল্পীকে। প্রদ্যুম্নবাবু বললেন, ‘তুমি নিজেই শুনে দেখো, তোমার গলায় কিলোসাইকেল নেই, তাই রেকর্ডিং হয়নি। যাদের গলায় কিলোসাইকেল থাকে না, তাদের গলা রেকর্ডিং-এ ওঠে না। তুমি দু’বছর টানা মেগাসাইক্লিন ট্যাবলেট খেয়ে দেখো।’

ভারতের প্রথম মহিলা বিমানচালক ছিলেন দূর্বা ব্যানার্জি। পুষ্প ব্যানার্জি ছিলেন দূর্বা ব্যানার্জির দিদি। উনি দুপুরে খাওয়ার সময়ে দরজার সামনে ‘ইটিং টাইম’ লিখে কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে দিতেন। একজন ‘ইটিং’ কেটে ‘স্লিপিং’ লিখে দিয়েছিল। বুলবুল সরকার ছিলেন পাশ্চাত্য সংগীতের প্রযোজক, ভাল বাংলা বলা নিয়ে তাঁর একটা সংকোচ ছিল। তিনি একদিন কিছু প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘কিম্ভুত কিমাকার’। কেউ একজন তাঁকে বুঝিয়েছিল, ওটা ভুল বলা হচ্ছে। শুদ্ধ কথাটা হল, ‘কিম্ভুত কিমালাকার’। বুলবুলদি নাকি এরপর থেকে কিমালাকারই বলতেন। এই বুলবুলদিকে আমিও পেয়েছি বহুকাল। এক আড্ডায় বুলবুলদি এক ডিউটি অফিসারের কথা বলেছিলেন, যাঁর কাছে উনি পিয়ানোর সামনে বসার জন্য একটা ‘স্টুল’ চেয়েছিলেন। ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, ‘ছি ছি, আপনার কি মাথা খারাপ হল? স্টুল? সেটা মেথরকে বলুন। আমি কী করে স্টুলের ব্যবস্থা করব?’ আসলে, তিনি চেয়েছিলেন টুল। একটা বসার টুল। টুলের শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ

কিন্তু স্টুল!

আকাশবাণীর আড্ডায় বুলবুলদির নানা কথা ফিরত। বুলবুলদি ছোটদের জন্য ইংরেজি অনুষ্ঠান ‘কলিং অল চিলড্রেন’-এর জন্য এক রাজপুত্রকে বুক করেছিলেন। প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ সুদেব বসু বলেছিলেন, ‘এই রাজপুত্র কিন্তু হাতির পিঠে করে আসবেন। হাতির জন্য একটা গেট পাস চাই। নোট দাও।’ বুলবুলদি সরল বিশ্বাসে নোট লিখেছিলেন। এরকম কত যে আড্ডার মজা কর্মজীবনে আনন্দের জানালা খুলে দিয়েছে! এই সুদেব বসুকে নিয়েও কত গল্প আকাশবাণীতে ঘুরেছে। সুদেব বসু ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর বৈমাত্রেয় ভাই। ওঁর কথার মধ্যে একটু পূর্ববঙ্গীয় টান ছিল। উনি কীভাবে পূর্ববঙ্গীয় টানে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাতেন, দেখাতেন পুরনো কেউ। দাদাঠাকুর খালি পায়ে আসতেন রেডিওতে। সুদেব বসু দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন, ‘জুতো পরেন না কেন? পায়ের নোংরা স্টুডিওতে যায়।’ দাদাঠাকুর বলেছিলেন, ‘তোমার বাবা তো তোমাকে শৈশবেই আপাদমস্তক জুতিয়ে রেখেছেন। তোমার নামের প্রথমেও সু, শেষেও সু।’

অন্য এক ডিউটি অফিসারের কথা শুনতাম, যিনি নাকি স্টেশন ডিরেক্টর ফোন করলেই উঠে দাঁড়াতেন ফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে। একবার সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন, উনি সত্যজিৎকে চিনতে পারেননি। স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎ। উনি বলেছিলেন, ‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা হয় না।’ সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।’ উনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?’ সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘ইয়েস স্যার, মাই নেম ইজ সত্যজিৎ রায়।’ ঋত্বিক ঘটককে ‘জ্বালা’ নাটকটি করতে আহ্বান করা হয়েছিল। উনি নাকি স্টুডিওতে বিড়ি ধরিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফরা প্রথমে আপত্তি তোলেন। উনি বলেছিলেন, ‘মাই নেম ইজ ঋত্বিক ঘটক।’

দাদাঠাকুর খালি পায়ে আসতেন রেডিওতে। সুদেব বসু দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন, ‘জুতো পরেন না কেন? পায়ের নোংরা স্টুডিওতে যায়।’ দাদাঠাকুর বলেছিলেন, ‘তোমার বাবা তো তোমাকে শৈশবেই আপাদমস্তক জুতিয়ে রেখেছেন। তোমার নামের প্রথমেও সু,

শেষেও সু।’

আমি বত্রিশ বছর চাকরি করেছি। আড্ডাবাজ কম দেখিনি। তবে সবার কাছে শুনতাম, আগে কী সুন্দর আড্ডা হত। এটা সবসময়েই ঘটে থাকে। সবাই বলে, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম! আমি যে-ক’জন আড্ডামণি দেখেছি, তাঁদের কয়েকজনের কথা বলি। কমল গুপ্তর কথা বলেছি। আরও কয়েকজনের কথা বলতে মন চাইছে। আড্ডামণি মানে আড্ডার যিনি মধ্যমণি হয়ে যান। যিনি আড্ডাটি মাত করে দেন। কোনও-কোনও আড্ডায় একাধিকজন মাতিয়ে রাখতে পারেন। যেমন মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গীতা গাঙ্গুলি।

মিহিরদার কথার মধ্যে Pun-এর অদ্ভুত খেলা থাকত। দেবদুলালের কথা বলার স্টাইলে মিশে থাকত উইট। তবে অনেকেরই ঝোঁক থাকত আদিরসের দিকে। গীতা গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনও মহিলা আদিরস-ঘেঁষা আলচনা হলে আড্ডা ত্যাগ করতেন। শোভন পাঠক আগে ‘বেতার জগৎ’-এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘বেতার জগৎ’ বন্ধ হয়ে গেলে ওঁকে ডিউটিরুমে রাখা হয়। ওঁকে ঘিরেও বেশ গল্পগুজব হত। ওঁর কিছু বিখ্যাত উক্তি ছিল— ‘kiss-এর তরে অশ্রু ঝরে, kiss-এর তরে দীর্ঘশ্বাস’ কিংবা ‘কী যাতনা kiss-এ, বুঝিবে সে kiss-এ’ ইত্যাদি। এখানে উচ্চারণের কায়দাটিই ছিল আসল কথা। কোথায় কতটা pause দিতে হবে, কোন ধ্বনিতে জোর দিতে হবে। এরকম উচ্চারণের অনেক খেলা মনে পড়ছে। কিছুদিন ক্যান্টিনের ম্যানেজার ছিলেন মাইতিবাবু। চা আনতে বলা হল। ক্যান্টিন থেকে বলা হল চা হবে না, দুধ নেই। একজন বললেন, ‘মাইতি আছে, দুধটি নেই?’ এখানে মাইতির ‘ত’-এর উচ্চারণ অনেকটা ‘ট’ ঘেঁষা, এবং তার আগে যৎসামান্য pause। একজন ছিলেন, নাম বলছি না, কিছু শব্দ এমন জড়িয়ে বলতে পারতেন যে প্রাথমিক ভাবে ‘অন্যরকম’ শোনাত। যেমন ‘লাইব্রেরি থেকে আসছিস?’ কথাটা এমনভাবে বলতেন যে মনে হত ‘রাঁড়বাড়ি থেকে আসছিস?’ কেউ ‘মানে?’ বা ‘কী বললেন?’ বলতেই ঠিকঠাক উচ্চারণেই বলতেন, ‘লাইব্রেরি থেকে আসছিস?’ ক্ষৌনীশ বাগচি রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ নানা রকম ভাবে করে দেখাতেন। মেদিনীপুরী উচ্চারণে, ঢাকাইয়া উচ্চারণে, দোখনে উচ্চারণে…।

যখন চব্বিশ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হত, তখন কর্মচারীরা অনেকেই থেকে যেতাম। দোলের দিনও আমাদের থাকতে হত রাত্তিরে স্টুডিয়োতে। ক্যান্টিনে রান্না। পার্থ ঘোষ কয়েকবার মুরগির মাংস রান্না করেছিলেন, গোটা কাঁচা লংকা আর গোটা রসুন দিয়ে। রাত্তিরে প্রায় নরক গুলজার। কত রকমের যে গল্প! কানন দেবী, আঙুরবালা থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়— সবার আনাচকানাচের কথা। বিশ্বনাথ দাস ছিলেন গীতিকার। নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বহু পুরনো মানুষ। তখনও বিবিসি থেকে অডিয়ো আসেনি, মানে রেকর্ড করা ‘এফেক্ট’ আসেনি। রেডিওর নাটকের জন্য কিংবা ফিচারের জন্য শব্দ তৈরি করতে হত। এক গামলা জল নিয়ে হাতের কায়দায় জলপ্রাপাত, নদীর কুলুলুলু, সমুদ্রের ঢেউ, বৃষ্টি— এসব তৈরি করতে হত। কাঠের বোর্ডের ওপর ক্যারামগুটি দিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ; মাইক্রোফোনের ওপর নানা ভাবে ফুঁ দিয়ে ঝড়ের এফেক্ট; ঠোঁটে আঙুল চেপে ফুঁ দিয়ে জাহাজের ভোঁ; শিরীষ কাগজ ঘষে, চিরুনিতে পয়সা ঘষে, টিনের কৌটোয় নুড়িপাথর নাড়িয়ে বিভিন্ন এফেক্ট তৈরি করার গল্প শুনতাম। তারপর যখন রেকর্ডিং-এর যুগ এল, তখন টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়ে ব্যাঙের ডাক, ট্রামের ঘর্ঘর, রেলস্টেশনের এফেক্ট ইত্যাদি রেকর্ড করার গল্প। কুকুরের কত রকম আওয়াজ! ওদের নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়াঝাঁটি হয়, তখন এক ধরনের ডাক; রাতদুপুরে একা কুকুরের আওয়াজ; কুকুরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কুঁই কুঁই ধরনের আওয়াজ ইত্যাদি নানা রকমের কুকুরের এফেক্ট রেকর্ড করার সময়ে কী বিপদ— এসব কত কী শুনেছি!

নতুন শতাব্দী শুরু হবার পর থেকেই টেলিভিশনের চ্যানেলগুলি এল। সিরিয়াল শুরু হল। নাটকের জন্য শিল্পী পাওয়া যেত না তেমন। অডিশন পাশ করা শিল্পীরা টেলিভিশনে আগ্রহী হয়ে পড়ল। দিনে-দিনে শ্রোতা কমতে লাগল। রেডিওর জন্য বাজেট কমাতে লাগল দিল্লি। আকাশবাণীর রমরমা শেষ হতে লাগল। মানুষের আসা-যাওয়া কমতে লাগল। ‘প্রসার ভারতী’ নামে এক হাবিজাবি তৈরি হল। রেডিওতে ভয়ের জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এফএম আসার পর একটু চাঙ্গা হলেও সেই রেডিও আর নেই। শ্রোতারাও এখন রেডিয়োর অনেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন টেলিফোনে। বলা হয় ‘ফোন ইন অনুষ্ঠান’। আমরা শ্রোতাদের বলি, ‘আসুন, আড্ডা মারি!’ কিন্তু সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই…