সাক্ষাৎকার : অমিতরঞ্জন কর্মকার

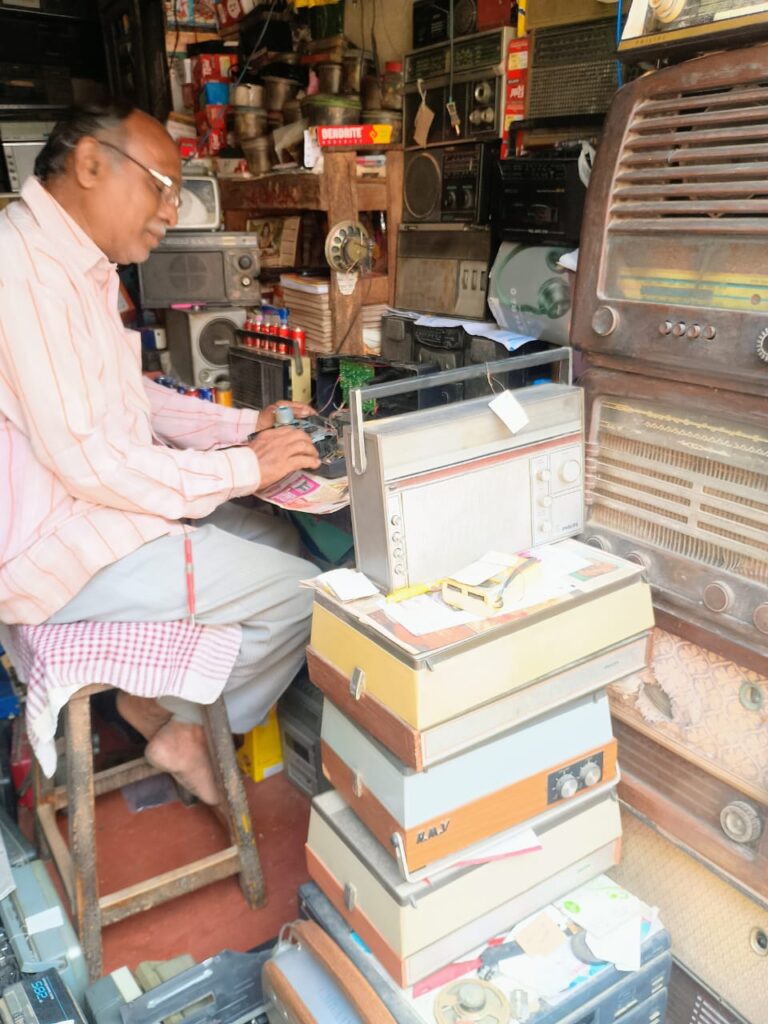

মাঝ-ফেব্রুয়ারির কুমোরটুলি। সবে সরস্বতী পুজো পেরিয়েছে। মূর্তি বানানোর তোড়জোড় চোখে পড়ছে না সেভাবে। সেই জুন-জুলাই মাস থেকে আবার সরগরম হবে এই কুমোরপাড়া। তার আগে, ঝিম-ধরা মাঝবেলায় শীত পেরনো বসন্তের আমেজ একটু-একটু খেলে বেড়াচ্ছে। সেখানেই আশ্চর্য রেডিওর জাদুঘর সাজিয়ে বসে আছেন অমিতরঞ্জন কর্মকার। একটা মৃদু হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকে সবসময়। একজন নিয়ে এসেছেন পুরনো গ্রামোফোন সেট। কেউ বা পুরনো কোনও রেডিও। একজন বললেন, ‘আপনি চিকিৎসক, রোগীকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম! কীভাবে সারাবেন, দেখে নিন!’ প্রতিবেশীরা নানা কাজে আসেন, যান। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে যেন সময় থমকে আছে এখানে। পড়ন্ত বেলায় দুই অস্ট্রেলীয় ও এক দক্ষিণ কোরিয়ার পর্যটককে নিয়ে এলেন এক গাইড। পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘রেডিও ম্যান’ বলে। সময়কে যিনি এমন পরম মমতায় আঁকড়ে রাখেন, তাঁর তকমা তো এমন সুপারহিরোর মতোই হবে! মগ্ন হয়ে রেডিও সারিয়ে যান অমিতরঞ্জন। তার মধ্যেই কিছুটা সময় দিলেন ডাকবাংলা.কম-কে। বিশ্ব রেডিও দিবস-এর আগেই।

এই দোকানের বয়স কত হল?

৬৭ বছর হল। আমার বাবার দোকান এটি, আমার দোকান নয়।

আপনার বাবার নাম?

শান্তিরঞ্জন কর্মকার।

আপনি উত্তরাধিকার সূত্রেই এই দোকানে বসেন?

হ্যাঁ। তবে আমার গুরুদেব ছিলেন নরেশ শিকদার। আমার বাবার গুরুদেব ছিলেন সুনীতিকুমার রাহা। তাঁর বাড়িতে সেই ’৬৪-’৬৫ সালে গিয়েছিলাম, সেই বড়িশায় ছিল তাঁর বাড়ি। তখন ওদিকটা অন্ধকার, অন্যরকম ছিল জায়গাটা।

নরেশ শিকদারের সঙ্গে পরিচয় হল কী করে?

বাবার সূত্রেই।

আরও পড়ুন : প্রান্তিক, লোকায়ত বিষাণশিল্পর অবস্থা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে? পড়ুন সন্তোষ সাউয়ের সাক্ষাৎকার…

ওঁকে নিয়ে কিছু বলুন।

ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বলতে পারেন, রেডিওর মাস্টার। ভালভ সেট রেডিও সারানোর ব্যাপারে ওঁর মতো দক্ষতা আর কারও ছিল না। এটা হলফ করে বলতে পারি। ভালভ সেট রেডিও নিয়ে যেটুকু যা শেখার, ওঁর থেকেই শিখেছি। আজ উনি বেঁচে থাকলে ওঁর নব্বই বছর বয়স হত।

বাবা আমার অনুপ্রেরণা। বাবা চেয়েছিলেন, যা উনি পেরে ওঠেননি, সেই অপূর্ণ সাধ যেন আমি পূরণ করতে পারি। কিন্তু আমার গুরুদেব ছিলেন নরেশ শিকদার-ই। আমাকে তিনি কাজ শিখিয়েছিলেন।

আপনি এই দোকানে কত সাল থেকে বসছেন?

’৭৬ সালের নভেম্বর। তখন আমার আঠারো বছর বয়স।

কেমন ছিল সেই সময়টা?

একটা কথা খুব বলা হয়, কাগজে লেখাও হয়— বাংলা সিনেমা বা গানের স্বর্ণযুগ। সেটা বলা হয় মূলত পাঁচ-ছয়ের দশককে। কিন্তু আমি বলব, যে-সময় থেকে এই দোকানে বসছি, সেই সময়টাই ছিল বাংলা রেডিওর স্বর্ণযুগ। তখন বাড়িতে রেডিও থাকা ছিল গর্বের ব্যাপার। সেই রেডিও ছিল ব্যাটারিচালিত রেডিও।

এই কুমোরটুলি এলাকায় চারটে শিল্প আছে। তখনও ছিল, তার আগেও ছিল, এখনও আছে, এবং আমি যেদিন থাকব না সেদিনও থাকবে। আবহমানের শিল্প। একটি হচ্ছে, কুমারটুলির মৃৎশিল্প। এই শিল্পীদের দু’টি ভাগ। বাঙাল ও ঘটি। বাঙালরা এসেছেন দেশভাগের পর, ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে। ঘটিরা এখানে আছেন প্রায় দুশো বছর ধরে। এসেছেন মূলত হাওড়া জেলা, নদিয়া, শান্তিপুর, কাটোয়া থেকে। এঁরা সকলেই নমস্য শিল্পী। রাখাল পাল, নেপাল পাল, গোরাচাঁদ পাল, ব্রজেশ্বর পাল, যোগেন পাল, শ্রীদাম পাল, কার্তিক পাল, সাধুচরণ পাল— কত নাম বলব! এঁরা শুনত কাঠের রেডিও। মাটি হাতেই কাজ করত, সেই মাটি হাতেই চালাত রেডিও। তখন তো এসি কারেন্ট ছিল না, ডিসি কারেন্টেই সব চলত, আর রেডিও চলত চারটে ব্যাটারিতে। এভারেডি, নিপ্পো, অ্যাস্টেলা প্রভৃতি ব্যাটারি ছিল। এছাড়া ছিল স্থানীয়, যাকে বলে লোকাল ব্যাটারি। যেমন, পেলিকান, ভেনাস ইত্যাদি। তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা, এরকম ছিল দাম।

এই কারিগররা আমাকে কাজ দিত। কারখানার মালিক থেকে কর্মচারী, সকলেরই রেডিও সারিয়েছি। তখন দশ-পনেরো টাকা করে চার্জ ছিল। আজ সেসব কারিগররা কেউ নেই, তাঁদের বংশধররা আছেন। তখন রেডিও সারানোর জন্য খুব তাড়া আসত এক-এক সময়ে। আসলে, কলকাতা ময়দানে তখন ফুটবল খেলা হত। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান, এখন যাকে বলে পোর্ট ট্রাস্ট, তাদের দল ছিল পোর্ট কমিশনার্স, ক্যালকাটা জিমখানা, ইস্টার্ন রেলওয়ে, এরিয়েন— এদের খেলা হত, আর ধারাবিবরণী দিতেন বাঘা-বাঘা লোকজন। অজয় বসু-পুষ্পেন সরকাররা ছিলেন, আর সহযোগী ধারাভাষ্যকাররা ছিলেন, জয়ন্ত চক্রবর্তী, পল্লব বসুমল্লিকের মতো ক্রীড়া সাংবাদিক বা মিহির বসু বা মানস ভট্টাচাৰ্যদের মতো প্রাক্তন খেলোয়াড়। এই ধারাভাষ্য শোনার জন্য নিয়ম করে রেডিও সারাতে আসতেন কারিগররা। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ হয়তো মোহনবাগান, কেউ ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার। কিন্তু মাটির কাজ করতে-করতে সবাই একসঙ্গেই খেলার সেই ধারাবিবরণী শুনতেন। সকালে দিয়ে যেতেন, বিকেলে হয়তো খেলা, তার মধ্যেই দিয়ে দিতে হত। কখনও যদি করে উঠতে না পারতাম, তখন আমার স্টক থেকে কাঠের রেডিও দিয়ে দিতাম খেলাটুকু শোনার জন্য। যাকে তখন মজা করে বলা হত, কানখোঁচানো বাক্স, নাপিতের বাক্স। এখন সেসব অ্যান্টিক হয়ে গেছে কিন্তু।

এছাড়া ছিল আমাদের কুমোরটুলির ন’নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা-বসুপাড়ার প্লাস্টিক শিল্প। কলম, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি তৈরি হয়। এই শিল্পের কারিগররা ছিলেন মূলত হাওড়া-মেদিনীপুরের লোক। এছাড়া ছিল গেঞ্জি বা হোসিয়ারি শিল্প। হোসিয়ারি শিল্পের মালিকরা মূলত ছিলেন বাঙাল, ওপারের, আবার কর্মচারীরা আসতেন হাওড়া জেলা থেকে। তাঁরাও শুনতেন খেলা। আর ছিল রেডিমেড শিল্প। হরিশার হাটে যেসব জামাকাপড় বিক্রি হয় বা হত, সেসব কিন্তু ওই রেডিমেড শিল্প থেকেই। সেই শিল্পীরাও আমাকে কাজ দিতেন।

ফিলিপস-এর কীসব রেডিও ছিল! পায়োনিয়ার, জওয়ান, বাহাদুর, টাইগার, প্রাইড, প্রেস্টিজ, মেজর! মার্ফি-র ছিল মার্ফি মুসাফির, মার্ফি ডিলাক্স, মার্ফি মনোহর, মার্ফি মহারাজা, মার্ফি মোহিনী! মার্ফি মহারাজা আমার এই দোকানেই আছে। বুশ কোম্পানির ছিল বুশ বোনানজা, বুশ ব্যাটন, বুশ ব্যারন। ছিল বসন্ত, মনোহর। লোকাল কোম্পানি ছিল সন্তোষ, ডেলটন। এগুলো এখনও কোনও মতে আছে। ফিলিপস-এর সেই জৌলুসও আর নেই। হাতে-কলমে কাজ করি, তাই দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি।

শুধুই কি খেলা শোনার জন্যই এই রেডিও সারানোর তাগিদটা ছিল? আরও অনেক রকমের অনুষ্ঠান তো হত!

অবশ্যই! ‘কলকাতার ক’ ছিল, ঘরের মহিলারা, বয়স্করাও শুনতেন। তখন খবর পড়তেন নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, আইভি রাহা, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সকাল সাঁতটা পঁচিশে খবর পড়া হত, তার আগে ছ’টায় হত ‘বন্দেমাতরম’। তার আগে যে-বাঁশিটা বাজত, সেটা তো এখন মোবাইলে রিংটোন হিসেবেও শোনা যায়, বেশ লাগে। রাত্তিরে আবার খবর হত সাতটা পঁয়ত্রিশে। এখন খবর পড়ছেন যেমন মনামী ঘোষ রুদ্র, তিথি সেনশর্মা, শুভ্রা চক্রবর্তী, শাশ্বতী দত্ত, সুদীপ বসু, প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সেকালে যাঁর খবর পড়া, কণ্ঠস্বর সবাইকে মাত করে দিত, তিনি ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া তখন ছোট্ট করে পড়া হত ঢাকা-বাংলাদেশের খবর। এখন তা আর হয় না। এছাড়া ছিল মিডিয়াম ওয়েভ, মানে এমডব্লিউ-তে, ‘কটক ছাব্বিশ’, ওড়িয়া খবরের জন্য। ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী হত ইংরেজিতে। ভাগবত চন্দ্রশেখর, সেলিম দুরানি, সুনীল গাভাসকর, রজার বিনি-রা দিতেন সেই ধারাভাষ্য। এছাড়া ছিলেন পিয়ার্সন সুরিটা। এছাড়া হত ‘জয়মালা’, ‘মঞ্চগীত’, ‘আপ কি ফরমাইশ’, ‘মনোরঞ্জন’! ‘জয়মালা’ এখনও হয়। এই অনুষ্ঠানটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশে নিবেদন করা। বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ধর্মেন্দ্র, সুমন কল্যাণপুর, হেমা মালিনী— কে না এই অনুষ্ঠানটা করেছেন! শনিবার করে হত। তবে হ্যাঁ, এই অনুষ্ঠানটা করতেন মূলত বম্বের শিল্পীরাই। এছাড়া ছিল ‘বোরোলীনের সংসার’। শ্রাবন্তীদি, শ্রাবন্তী মজুমদারের কণ্ঠে ‘সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বোরোলীন’-এর আবেদনই ছিল আলাদা! আধুনিক গানও গেয়েছেন। ভূপিন্দর সিংয়ের সঙ্গে ’৭৭ সালে একটি গান গেয়েছিলেন— ‘নাম বলো না’। ঐতিহাসিক গান। ক্রিংক্রিং ধ্বনিতে ফোন বাজত। তারপর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পিতা-কন্যার সম্পর্ক নিয়ে শ্রাবন্তী মজুমদার গান গেয়েছিলেন, সেগুলিও তখন তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। ছিল ‘শনিবারের বারবেলা’, হাতুড়ি মার্কা ফিনাইল এক্স-এর পরিবেশনায়! এছাড়া যাত্রা, রেডিও নাটকের অনুষ্ঠান তো হতই। এছাড়া যা খুব শুনত লোকে, তা হল ‘অনুরোধের আসর’। কিশোরকুমার, লতা মঙ্গেশকর, গীতা দত্ত, তালাত মাহমুদ থেকে আরম্ভ করে শিপ্রা বসু, হৈমন্তী শুক্লা— কত শিল্পী! তখন নিয়ম করে বলা হত, ‘এবার গ্রামোফোন রেকর্ডে আধুনিক বাংলা গান শুনবেন…’ বা ‘ছায়াছবির গান শুনবেন…’। এই গ্রামোফোন কথাটা এখন আর বলা হয় না। যুগের পরিবর্তনে যন্ত্রও বদলেছে, আকাশবাণীর ব্যবস্থাও বদলেছে। এইসব অনুষ্ঠান শুনত মানুষ নিয়ম করে। তাই অনেকেই রেডিও খারাপ হলেই সারাতে নিয়ে আসত।

এত অনুষ্ঠানের নাম যে আপনার মনে আছে, তার মানে আপনি কেবলই রেডিওর অসুখ সারান না, রেডিওর নিয়মিত শ্রোতাও বটে!

(হাসি) রেডিওকে ভালবেসেই তো এই কাজ করতে শুরু করেছিলাম, আজও করে যাচ্ছি। তাই রেডিওর শ্রোতা তো হবই।

এই অবস্থাটা বদলাতে শুরু করল কবে থেকে?

সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম কাজ কমে যেতে শুরু করল, যবে থেকে ফুটবল খেলা কমে গেল। তখন লিগ খেলা হত, তারপর শিল্ডের খেলা হত, তারপর হত ডিসিএম ট্রফি, দিল্লি ক্লথ মিলস ট্রফি, বিভিন্ন গোল্ড কাপ— এগুলোর সব কিছুর ধারাভাষ্য হত। সেগুলো বন্ধ হল, আমাদেরও কাজে ঘাটতি এল, এটাই বাস্তব কথা।

আপনি তো এফএম-এর বিবর্তনটাও দেখেছেন?

হ্যাঁ। আগে ছিল মিডিয়াম ওয়েভ। সেখানেই যাবতীয় অনুষ্ঠান হত। যেমন খুব জনপ্রিয় ছিল ‘বিনাকা গীতমালা’। রেডিও সিলোন থেকে সম্প্রচারিত হত। শর্টেড টু ১৬:২৫:৪১। আমিন সায়ানি ছিলেন পরিবেশক। গত বছর চলে গেলেন। ওঁর মৃত্যুসংবাদের কাগজটাও রেখে দিয়েছি। তৎকালীন বম্বের জনপ্রিয় সিনেমা, যা মুক্তি পেয়েছে, যা আসন্ন— তেমন সব ছবির গান শোনা যেত। এই অনুষ্ঠানের পিছনে দুই মহিলার ভূমিকা ছিল, একজন ভারতের জ্যোতি কুমারী, আরেকজন শ্রীলঙ্কার পদ্মিনী পেরেইরা। অনেকেই জানে না। এই অনুষ্ঠানটা একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে শুনতে হত অ্যান্টেনা তুলে। সেসব অনুষ্ঠান যুগের পরিবর্তনে উঠে গিয়েছে। আস্তে-আস্তে এফএম এল। আর তার মাঝেই ঘরে-ঘরে এল কালার টিভি, আমাদেরও কাজ কমে যেতে শুরু করল। লোকে রেডিওর বদলে টিভি-তে মজে যেতে শুরু করল।

এটা কি নয়ের দশক থেকে?

২০০০ সাল অবধি এরকমটা ছিল না। তখনও রেডিও নিয়ম করেই শুনেছে লোকে। তারপর পরিবর্তনটা আসতে শুরু করল। সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হলের মতোই, রেডিওর দোকানগুলো উঠে যেতে শুরু করল। সুরবাণী, মোনালিসা, অভ্র থেকে মিউজিক কর্নারের মতো বিখ্যাত দোকানগুলো উঠে গেল। ফিলিপস-এর কীসব রেডিও ছিল! পায়োনিয়ার, জওয়ান, বাহাদুর, টাইগার, প্রাইড, প্রেস্টিজ, মেজর! মার্ফি-র ছিল মার্ফি মুসাফির, মার্ফি ডিলাক্স, মার্ফি মনোহর, মার্ফি মহারাজা, মার্ফি মোহিনী! মার্ফি মহারাজা আমার এই দোকানেই আছে। বুশ কোম্পানির ছিল বুশ বোনানজা, বুশ ব্যাটন, বুশ ব্যারন। ছিল বসন্ত, মনোহর। লোকাল কোম্পানি ছিল সন্তোষ, ডেলটন। এগুলো এখনও কোনও মতে আছে। ফিলিপস-এর সেই জৌলুসও আর নেই। হাতে-কলমে কাজ করি, তাই দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি।

এফএম আসার পরেও অবস্থাটা বদলায়নি?

মিথ্যে বলব না, প্রথম যখন এফএম চালু হল, তখন অনেকেই পুরনো রেডিও নিয়ে এসে বলত, এফএমটা চালু করে দিতে। তখন আবার একটু-একটু করে কাজের পরিসরটা বেড়েছিল। দোকানটাও একটু চালু হল। এর জন্য সত্যিই কয়েকজন শিল্পীর কাছে কৃতজ্ঞতা থাকবে। প্রথমজন তো অবশ্যই কবীর সুমন। তারপরেই আসবে অঞ্জন দত্তর কথা। অঞ্জন দত্তর ‘বেলা বোস’, ‘দার্জিলিং’ তখন কী যে জনপ্রিয় হয়েছিল! এছাড়াও প্রতীক চৌধুরী, রূপঙ্কর বাগচী, লোপামুদ্রা মিত্র, শম্পা কুণ্ডু, শ্রীকান্ত আচার্যরা এলেন। তারপর এল ব্যান্ড। চন্দ্রবিন্দু, ভূমি, ক্যাকটাস, বাংলাদেশের এলআরবি— এদের গান তখন খুব শুনছে লোকজন। এদের মাধ্যমেই আমাদের হাতে আবার কিছু কাজ এল। অনেকেই খাটের তলা থেকে পুরনো রেডিও নিয়ে চলে এলেন সারানোর জন্য। বাড়িতে হয়তো টেপও খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু এফএম-এর দৌলতে রেডিও সারানোর আগ্রহটা বাড়ল। আগে দিনে দশ-বারোটা কাজ হত। এফএম-এর জন্য চার-পাঁচটা করে কাজ আসতে শুরু করেছিল।

পরিস্থিতি তার মানে বদলেছিল?

খুব যে বদলেছিল, তা বলতে পারি না। কারণ ২০০১ থেকে ২০১০— এই সময়কালের মধ্যেই এই কুমোরটুলি থেকেই কত রেডিওর দোকান উঠে গেল। যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি, কাজ শিখেছি যাঁদের থেকে, তারা আস্তে আস্তে ঘুগনি-পাঁউরুটির দোকান, কাপড়ের দোকান ইত্যাদি খুলতে শুরু করল। কেউ আবার হয়তো রংমিস্ত্রির কাজ নিল। বিভিন্ন পেশায় কতজন ছড়িয়ে গেল!

আপনি থেকে গেলেন?

আমি কিন্তু ধরে রেখেছিলাম, আমার বিশ্বাস ছিল রেডিওর যুগ আবার ফিরবেই। তাই এখনও পড়ে আছি।

কাজ এখনও আসে তার মানে? অনেকেই তো আসেন এখনও…

যুগের পরিবর্তনে, সেই ২০১০ সালের পর থেকে, কুমোরটুলিতে ঠাকুর গড়া দেখতে আসতে শুরু করল শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা। এরা ক্যামেরায় ছবি তুলতে শুরু করল আমার, ঠাকুরের পাশাপাশি। কেউ হয়তো চা খাওয়াল, কেউ খুশিমনে দশ-কুড়ি টাকা দিল। আমি নিয়েওছি। অসম্মানিত বোধ করিনি। তারাও আমাকে কাজ দিতে শুরু করেছিল। দাদু-দিদার রেডিও, বাবা-মায়ের বিয়ের উপহার হিসেবে পাওয়া রেডিও— আমার কাছে আসতে শুরু করল। আমি যা চার্জ করতাম, তার থেকেও বেশি টাকা দিত, বলত, ‘তুমি মিষ্টি খেয়ো!’ এদের মাধ্যমে আবার এদের বন্ধুবান্ধব, কলেজের সহপাঠী, আত্মীয়রা আসতে শুরু করল। তারা হয়তো দিল্লি, বম্বে, বেঙ্গালুরু, লন্ডন চলে গিয়েছে। কিন্তু ফোন মারফত এখনও আমার সঙ্গে কথা হয়। এরা আমার পুত্র-কন্যাসম। এদের প্রতি আশীর্বাদ থাকবে আমার।

মহালয়ার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না রাতে। এমনিতে একবেলা কাজ করি। কিন্তু ওই সময়টা দিন-রাত জেগে কাজ করতে হয়। কখনও ঘুগনি-পাঁউরুটি, ডিম-টোস্ট খেয়ে, জগে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। যে ছেলেমেয়েদের কথা বললাম, তারা নিয়ে চলে আসে রেডিও আমার কাছে, এখনও। সেরা মহালয়া আমার কাছে ছিল, ১৯৮১ সালে। ওই বছর, সেই সময়ে, আমার ৭৩০ টাকা রোজগার হয়েছিল। পুজোর জামাকাপড়, জিলিপি-ঘুগনি যা খাই, এখনও মহালয়ার দরুন।

নতুন প্রজন্ম তাহলে শুনছে রেডিও?

না, হয়তো পুরনো রেডিও সারিয়ে আগের প্রজন্মকে উপহার দিতে চায়। কিন্তু এমনিতে বিশেষ শোনে বলে মনে হয় না। এফএম শুনলেও মোবাইলে শোনে, ব্লুটুথ চিপ, গাড়ির সাউন্ড সিস্টেমে শোনে। কিন্তু রেডিও চালিয়ে শোনার অভ্যেস চলেই গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, বয়স্করা এখনও কিছুটা শোনে। সে পুরনোদিনের ভালভ সেট হোক বা নতুন পোর্টেবল রেডিও!

আপনি তো বহু বিখ্যাত লোকের বাড়ির রেডিও-ও সারিয়েছেন?

অবশ্যই! যেমন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে দুর্দান্ত, পুরনো ভালভ সেট ছিল। সেটা সারিয়েছি আমি। যাত্রার নায়ক স্বপনকুমার, যাঁকে টিকিট না কেটে দেখাই যেত না, তাঁর বুশ কোম্পানির দামি রেডিও সারিয়েছি। খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। স্বপ্নাকুমারী, স্বপ্নাকাকিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি। স্বপ্নাকাকিমা ছিলেন অপূর্ব মানুষ। ডিজাইন করা কাচের গ্লাসে জল, মাখন-টোস্ট, আর কফি খাইয়েছিলেন। জীবনে যদি ওর চেয়ে দামি কফিও কেউ খাওয়ায়, আমি বলব, ওটাই আমার জীবনের সেরা কফি। ওর পোড়া গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। কাউকে দ্বিজেনদা, স্বপনদা কিন্তু বলিনি। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে জ্যাঠামশাই বলেছি। ওঁর বাড়ি ভেঙে এখন নতুন বিল্ডিং হয়েছে। ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় এই চত্বরেই থাকতেন। তিনি একবার মার্ফি কোম্পানির রেডিও পেয়েছিলেন উপহারে। সেই রেডিও আমিই সারিয়েছিলাম, খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে সম্মান দেখিয়ে কোম্পানির কাছে নিয়ে যাননি সেটা, আমার কাছেই এসেছিলেন। পঁচিশ টাকা চার্জে। ওঁর স্ত্রীর ছোট্ট রেডিও সারিয়ে দিয়েছিলাম। ওঁর ছেলে প্রদীপ রায়ও ক্রিকেটার ছিলেন, সেভাবে যদিও খেলেননি আর। তাঁর কাজও করে দিয়েছি। পঙ্কজ রায়ের ভাইপো অম্বর রায়, অম্বরদা ছিলেন প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার। অম্বরদার শ্বশুরমশাই আবার ছিলেন নীহার মিত্র, ক্রিকেট বোর্ডে ছিলেন। তাঁর কাজ করেছি। তাঁর ভাই জগন্নাথ মিত্র ছিলেন আবার পোর্ট ট্রাস্টের অফিসার। এই কুমোরটুলি যাঁর নামে, সেই অভয় মিত্রর বংশধর রথীন মিত্রর রেডিও সারিয়েছি। যাত্রা কোম্পানির মাখনলাল নট্ট-র ছিল জিসি তানসেন কোম্পানির রেডিও। সারিয়ে দিয়েছি। তাঁরা আজ আর কেউ নেই।

এবার একটু মহালয়ার প্রসঙ্গে আসি। এখনও কি মহালয়ার আগে রেডিও সারানোর ভিড় হয়? আগেই বা কেমন হত?

এখনও মহালয়ার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না রাতে। এমনিতে এক বেলা কাজ করি। কিন্তু ওই সময়টা দিন-রাত জেগে কাজ করতে হয়। কখনও ঘুগনি-পাঁউরুটি, ডিম-টোস্ট খেয়ে, জগে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। যে-ছেলেমেয়েদের কথা বললাম, তারা নিয়ে চলে আসে রেডিও আমার কাছে, এখনও। সেরা মহালয়া আমার কাছে ছিল, ১৯৮১ সালে। ওই বছর, সেই সময়ে, আমার ৭৩০ টাকা রোজগার হয়েছিল। পুজোর জামাকাপড়, জিলিপি-ঘুগনি যা খাই, এখনও মহালয়ার দরুন।

মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তিনজন বিখ্যাত মানুষ। পঙ্কজ মল্লিক, বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র— এই উত্তর কলকাতার মানুষ। ওই সংস্কৃত পাঠ আর হবে! দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র— কত বিখ্যাত মানুষের সমাহার! আমি প্রতিবার ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ চালিয়ে দিই বক্স রেডিওতে। মহালয়া আমাকে প্রচুর কাজ দিয়েছে। মহালয়া আর আকাশবাণী কিন্তু সমার্থক! যে রেডিও শোনে না সারা বছর, সে তিন-চারদিন আগে রেডিও নিয়ে হাজির হয়ে যায়। সেই রেডিওর মধ্যে আরশোলা, ছারপোকা সব লুকিয়ে। টাকাও পেয়েছি কতবার! একশো-দুশো টাকার নোট। ফেরতও দিয়েছি। আমার গুরুদেব নরেশ শিকদার বলেছিলেন, তিনটি জিনিস মনে রাখতে হবে। সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা। প্রথম দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি কথা রেখেছি। নির্ভরযোগ্যও হয়তো হয়েছি, কিন্তু ডেট ফেলিওর হয়েই যায়। অনেক সময়েই সময় করে উঠতে পারি না। মহালয়ার আগের দিন রাত দুটো অবধিও কাজ করেছি, এমনও হয়েছে। ২০২২ সালে, মনে আছে, ৩৮টা সেট ডেলিভার করেছিলাম। ২০২৩ সালে ৪১টা সেট ডেলিভার করেছি। আমার খাতায় লেখাও আছে। এখন হয়তো অনেকেই মহালয়ার তাৎপর্যটা জানে না।

সত্যি বলতে, মহালয়া আর দুর্গাপুজো যত দেরি করে হয়, ততই মঙ্গল। কারণ মহালয়া ফুরিয়ে গেলেই আর কাজ থাকে না!

রাখালচন্দ্র পালের ছেলে নারায়ণ রুদ্র পাল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনার দোকানে রেডিও সবসময় ভর্তি থাকে কেন?’ আমি ওঁকে বলেছিলাম, ‘আপনাদের স্টুডিওতে ঠাকুর পড়ে থাকলে বোঝা যায়, সেটা বিক্রি হয়নি, সেটা ভাল দেখায় না। কিন্তু আমার ঠিক উল্টো। আমার যদি দোকান আজ ফাঁকা হয়ে যায়, দেওয়াল দেখা যায় রেডিওর পাহাড় ঠেলে, তাহলে আমার চোখে জল আসবে। কারণ, তখন বুঝতে হবে, আর কাজ নেই।’

এখন কিন্তু নতুন করে আবার রেডিওর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে!

এখন সত্যিই অনেকে হয়তো, স্টেটাসের জন্য হলেও, আকাশবাণীর কাছে আবার ফিরছে, তাই রেডিও সারাচ্ছেও।

দূর থেকেও তো অনেকে আসেন!

হ্যাঁ। দুবাই, আমেরিকা থেকে মানুষজন আসেন। গাইডরা নিয়ে আসেন। আমেরিকার একজনের রেডিও সারিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু অ্যাডজাস্ট করিনি। কারণ, ওদেশে তো ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা! আমাকে খুশি হয়ে দশ ডলার দিয়ে গিয়ে গিয়েছেন একজন! সেটা রেখে দিয়েছি আমার কাছেই।

ভাঙাননি!

না, ভাঙাইনি। এটা আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে আজীবন।

আপনার সংগ্রহে তো অনেক রেডিও! এগুলো সবই কি সারানোর জন্য, না নিজেরও সংগ্রহ আছে?

নিজেরও আছে। তবে, বেশিরভাগই কাস্টমারের। একদিন রাখালচন্দ্র পালের ছেলে নারায়ণ রুদ্র পাল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনার দোকানে রেডিও সবসময় ভর্তি থাকে কেন?’ আমি ওঁকে বলেছিলাম, ‘আপনাদের স্টুডিওতে ঠাকুর পড়ে থাকলে বোঝা যায়, সেটা বিক্রি হয়নি, সেটা ভাল দেখায় না। কিন্তু আমার ঠিক উল্টো। আমার যদি দোকান আজ ফাঁকা হয়ে যায়, দেওয়াল দেখা যায় রেডিওর পাহাড় ঠেলে, তাহলে আমার চোখে জল আসবে। কারণ, তখন বুঝতে হবে, আর কাজ নেই।’ অনেকেই বলে, এত পুরনো রেডিও, বেচে তো অনেক টাকা পাবে! আমি কোনওদিন সেটা করি না। ওই যে গুরুদেবের কথা! সততা সবসময় বজায় রাখবে। যিনি দিয়ে গিয়েছেন ভরসা করে, তিনি যত দেরি করেই আসুন, যদি-না পান আমার কাছে, তাহলে ভয়ংকর অসম্মানজনক হবে তা!

একটা ভালভ সেট, আমার দোকানের সামনেই রাখা, সেটা একজন দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে সেই ১৯৮১ সালে। এখনও রয়েই গিয়েছে আমার কাছে। ৪৫ বছর কেটে গেল। তিনিও আর ফিরে আসেননি, আমিও বিক্রি করিনি। কাজ করেই রোজগার করব, অসততা করে নয়।

আপনি অবসর নেবেন না কখনও?

আমৃত্যু না। যতদিন চোখ আছে, হাতদুটো আছে, কাজ করে যাব। এই সব রেডিও একসঙ্গে চালিয়ে দিলে মহালয়ার ভোরও হার মানবে! অনেক সম্মান পেয়েছি, অসম্মানও পেয়েছি। গরিব-বড়লোক দুটো বাড়িতেই। থিওরি বুঝিনি কোনওদিন। প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতাই আমার সম্বল। নতুন রেডিও তো আর সারা যায় না। যে রেডিও অনেকে জঞ্জালে ফেলে দেয়, সেই রেডিওই আমি সারাই।

অনেকেই টিটকিরি মারে। ‘বাপি বাড়ি যা’, ‘খেয়েছিস? ঘুমিয়েছিস? আর কোনও কাজ পায়নি!’ দুঃখ হয়েছে, কিন্তু মেনে নিয়েছে। আমি বলি, এই বাপি কোনওদিন বাড়ি যাবে না। গেলে যাব কাশী মিত্র, নিমতলা ঘাটে। এই রেডিওর সম্ভার পড়ে থাকবে।