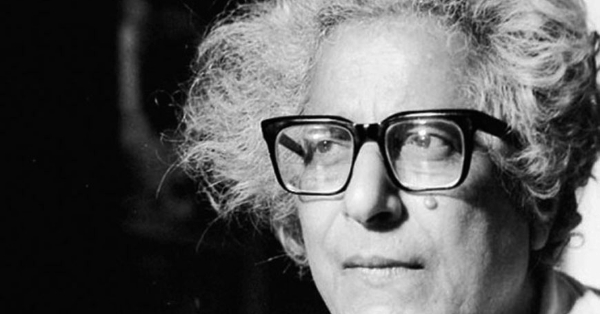

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভাষা-ভালবাসার মাসে জন্মেছিলেন তা ভুলে যাই, যদি মনেও রাখি, তাহলেও কীভাবে ভাষাকে ভালবেসেছিলেন তা বোঝার চেষ্টা করি না। ভালবাসা কি কেবল মনের, মগজের নয়? কবির আলখাল্লা পরা কুঞ্চিতকেশ সুদর্শন মানুষটি আবেগদীপ্ত চোখে মিছিলের মুখ খুঁজে নিতেন, তাঁর কলমে ছিল তির্যক শাণিত কৌতুকের ধার। মানুষের প্রতি সমবেদনানত আর মানুষ-মারা ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী তির্যকতাবাহী মনই কিন্তু তাঁর ভাষা-ভালবাসার ‘কেবল’ অবলম্বন ছিল না। বাংলা ভাষার জন্য মগজে শান দিতেন তিনি, ছিল প্রখর সামাজিক দায়িত্ববোধও। ভালবাসা মানে তো মোটা-ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করা। বাংলা ভাষার মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য সোহাগি ভালবাসা আর অপশক্তির প্রতি নিপুণ আঘাতই যথেষ্ট নয়, ভাষাটিকে সচেতন চিন্তার, কাজ-কর্মের উপযোগী করে তুললে ও সে ভাষা শেখার আঙিনায় নানা-স্তরের বাঙালি বালক-বালিকাকে টেনে আনতে পারলে— তবে তো ভাষার ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা হবে। সুভাষের মন-মগজ বাংলা ভাষার জন্য এই ‘কাজ’ করেছিল।

তিনটি বইয়ের কথা মনে পড়ে। ১৯৫৪। দেশ খুব বেশিদিন স্বাধীন হয়নি। ভাঙা স্বপ্নের দেশভাগের স্বাধীনতা মিলেছে। বাংলা সিনেমায় এই পাঁচের দশক উত্তমকুমারের উত্তমকুমার হয়ে ওঠার জগৎ। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর উত্তমকুমার ‘সাগরিকা’-র উত্তমকুমার হয়ে উঠে বাঙালির ভাঙা স্বপ্নের বেদনা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে’-র খোঁজ চলছে। সেও ভাষার কাজ, তবে আরেকরকম ভাষার কাজ করছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হল তাঁর ‘ভূতের বেগার’। ভূমিকায় লিখেছিলেন, কার্ল মার্ক্সের ‘ওয়েজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল’ পড়ে সহজ বাংলায় অর্থনীতির কথাগুলি বলার চেষ্টা করছেন। বঙ্গদেশে মার্ক্সবাদ-পড়া পণ্ডিতের অভাব নেই। কিন্তু ‘তাঁরা বিদ্যের জাহাজ হয়ে ব’সে আছেন— কম লেখাপড়া-জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌঁছে দেবার তেমন চাড় তাঁদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।’

আরও পড়ুন : নিজের লেখা সম্পাদনাতেও অনন্য ছিলেন মতি নন্দী! লিখছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়…

এ-কথাটা স্বাধীনতার আগেও উঠেছিল। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ’ নামের বিজ্ঞপ্তি। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের নামে প্রদত্ত সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল ‘সরলভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রণালীতে’ জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। সুভাষ তাঁর পাঠকদের আরও নির্দিষ্ট করে নিচ্ছেন। স্বাধীন দেশে মোটের ওপর পড়তে জানা গতরজীবী মজুরদের জন্য লিখছেন বইটি। অন্য সাধারণ মানুষও পড়তেই পারেন। সে-বইতে গোড়াতেই আছে সেই মজুরদের শরীরের বিবরণ। সুতোকল, চটকল আর ছাপাখানার মজুরদের সারাদিন খাটা-খাটনির পর ঘরে ফেরার ছবি। ‘মাথাভর্তি শাদা শাদা তুলোর আঁশ।… একদলা পাটের নুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে হন্হনিয়ে চলেছে।… একজন লোক যাচ্ছে, তার আঙুলের ডগায় কালো কালো সীসের দাগ।’

পড়লে মনে হয়, সুভাষের কবিতাই গদ্যে পড়ছি— তাঁর কবিতায় তো মানুষের শরীর আর মনের অবস্থাকেই চেনান তিনি। চেনেন তাঁর কবি-মনের সমানুভূতিতে। কবিতায় লেখেন, ‘বাঁশের আলনাটা এখনও দুলছে।/ ছেড়া কামিজ মাথায় গলিয়ে/ মানুষটা এইমাত্র গেছে/ ছ নম্বর গেটে।’ (‘একটি লড়াকু সংসার’) বাঁশের দোলা আলনা সংসারের ছবিটাকে স্পষ্ট করে তুলছে, দোলনে তার কী হয়-কী হয় ভাব।

এখানে ‘ভূতের বেগার’ বইতে সেই কবি-মনের সঙ্গে এসে জুটেছে দায়িত্বশীল মগজ। বাংলা পড়তে জানা মজুরদের তিনি শেখাবেন ‘খাটনি’ আর ‘গতর’— এই দুয়ের পার্থক্য। মজুররা যেটা বেচে মজুরি পায়, সেটা মোটেই খাটনি নয়, তারা বেচছে ‘গতর’ অর্থাৎ, ‘তাদের খাটবার ক্ষমতা’। খাটুনিটা তো তার হাতে নেই, খাটুনিটা তাকে ছেড়ে তৈরি করা জিনিসের মধ্যে চলে যাচ্ছে। যে কাপড় বুনছিল, খাটনি সেই কাপড়ের মধ্যে ঠাঁই পেল। শ্রমিকের কাছে রইল গতর। সুভাষ বাউল গানের বাণী ধার করে লিখলেন, ‘কাজেতে যেই হাত দিলে সেই/ খাটুনি হাতছাড়া।/ দেহের মধ্যে বসত ক’রেই/ গতর খাটে ভাড়া।।’

মার্ক্সের অর্থনীতির এই প্রাথমিক কথাগুলিতে পৌঁছনোর জন্যই এক্কেবারে গোড়ায় গতর যে দেহে বাস করে, সেই শ্রমচিহ্নমাখা দেহের ছবি আঁকছিলেন তিনি। চেনা শরীরের থেকে কথা শুরু করলে সুতোকল, চটকল আর ছাপাখানার মজুররা মার্ক্সের ভাবনা সহজে বুঝতে পারবেন। এই তাঁদের যথার্থ এন্ট্রি-পয়েন্ট।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কাজের বাংলা’ অনেক পরের বই, সময় তখন একুশ শতকে ঢুকেছে। এ-দেশ, এ-বঙ্গে জল যে কতদূর গেল! কোথায় সেই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক জীবন আর কোথায় এই মুক্ত-অর্থনীতির হাতছানি! এ-পৃথিবীতে কবি আর বেশিদিন থাকবেন না। ঠাট্টা করে নিজের শরীরের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখলেন সে-বইতে, ‘রাশীকৃত বয়সে একজন উনপাঁজুরে কালা খোঁড়া’ এ কাজ করেছেন। এই বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় সরকারি কাজ চালানো যায় কি না, তার জন্য সাধারণকে সাধ্যমতো বাংলা লেখার হালচাল নিয়ে ভাবানো। কাজের কথাটি বাংলায় প্রকাশ করা যাচ্ছে কি না, তা বাজিয়ে দেখা।

গোড়াতেই তিনি মোক্ষম একটি কথা বলেছিলেন। ভাষার জন্য ‘গাঁতায় চাষ’-এর রেওয়াজ যদি করা যেত! ‘গাঁতায় চাষ’ মানে, বিপদে পড়া নিঃস্ব চাষির জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে দল বেঁধে চাষ করে তাকে উদ্ধার করা। বাংলা ভাষাকেও সকলের কাজে লাগাতে গেলে এভাবে বিনা পারিশ্রমিকে দল বেঁধে ব্যবহার করতে হবে, ভাবনা বিনিময় করতে হবে। দেওয়া-নেওয়া করতে হবে শব্দ। সুভাষ লিখলেন, ‘কেতাবি শব্দের বাইরেও হাটে-বাজারে… অজস্র আটপৌরে শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে… পাঠকদের কাছে করজোড়ে আবেদন, যেন তাঁরা পারলে এই সব শব্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের এই আসরে পেশ’ করেন।

এভাবেই তো একদিন তৈরি হয়েছিল অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিধান এভাবেই শব্দের মাধুকরীতে নির্মাণ করেছিলেন। এবার সুভাষের পালা। তখন কবিতা লেখা কমে এসেছে। বলতেন, পা চালিয়ে তো আর চলতে পারেন না, কানেও শোনেন না। তাই কবিতা হয় না। তাঁর কবিতা তো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া শব্দ আর দৃশ্যের পুঁজি থেকে গড়ে উঠত। সেই পুঁজি সংগ্রহের কাজই যখন গতর খাটিয়ে করতে পারছেন না, তখন কেমন করেই বা হবে!

সুভাষ লিখলেন, ‘কেতাবি শব্দের বাইরেও হাটে-বাজারে… অজস্র আটপৌরে শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে… পাঠকদের কাছে করজোড়ে আবেদন, যেন তাঁরা পারলে এই সব শব্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের এই আসরে পেশ’ করেন।

সময় যত এগচ্ছিল, তিনি বুঝতে পারছিলেন বাংলা ভাষার সমবায় প্রথা পড়ছে ভেঙে। ভাষা-সংস্কৃতির সমবায়কে মজবুত করতে গেলে ভাষার তলার দিকে নজর দেওয়া চাই। একেবারে কচি মুখগুলি, তাদের ভাষা শেখানোর জন্য লেখা চাই অন্যরকমের প্রাইমার। সে-কাজে জীবনের শেষ পর্বে হাত দিয়েছিলেন তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের নাম ‘শুনি দেখি পড়ি লিখি’। তাঁর প্রয়াণের পর আরেক কবির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই কাজ— শঙ্খ ঘোষ খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রাইমারটিতে আঁকা ছবি নয়, ব্যবহার করা হয়েছে তোলা রঙিন ছবি। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান উভয় সংস্কৃতির কথাবার্তা ঠাঁই পেয়েছে। এই প্রাইমারটি পড়া-লেখার জগতে পৌঁছে যাওয়ার উপায় হিসেবে শোনা আর দেখার জগৎকে অবলম্বন করতে চেয়েছিল। যেভাবে কবিতা লিখতেন, শোনা আর দেখাকে অবলম্বন করে সেভাবেই অনুজদের ভাষা শেখাতে চাইছেন। ব্যাকরণ বা প্রাইমার লেখার নির্দেশমূলক (prescriptive) নীতিকে বাদ দিয়ে বিবরণমূলক (descriptive) নীতিকেই অনুসরণ করা হয়েছিল বইটিতে।

বাংলা লেখ-হরফের জগতে সুভাষ পড়ুয়াদের আনতে চেয়েছিলেন আলপনার মাধ্যমে। সেই আলপনার সঙ্গে যে প্রাকৃতিক জগতের গাছ-লতা-পাতার চেহারা সাদৃশ্য আছে তা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। দেখার জগৎ থেকে হরফে আর শোনার জগৎ থেকে শব্দে পৌঁছে যাওয়া। বাংলায় চালু কথায় যে কৃতঋণ শব্দ আছে সেই শব্দগুলিকেও দরকার মতো ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল শুচিবায়ুগ্রস্ততাহীন বইটিতে।

শুচিবায়ু থাকলে কি আর ভালবাসা যায়! ছাড়তে হয়, নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। সুভাষ তা পেরেছিলেন। আত্মরতিহীন মন আর মগজের মাধ্যমে এই যে ভাষা-ভালবাসার জগৎ গড়ে তুলেছিলেন তিনি, তাই আজীবন যত্ন করে সাপটে-সুপটে খেয়েছেন, যত না খেয়েছেন, অপরকে খাইয়েছেন ঢের বেশি। এর একটা গভীর মানে আছে। সেই মানেটুকু নিয়ে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি। আমরা যেন ভুলে না যাই।