শহর কলকাতাকে নিয়ে প্রতিদিন বিস্তর লেখালিখি এদিকে-সেদিকে। সে কেমন ছিল, কেমন হল— কল্লোলিনী তিলোত্তমা, না কোলাহলমুখর এক নগরী, এ-নিয়ে প্রতিনিয়ত চলেছে যুক্তি-তক্ক-গপ্পো। তবে যা নিয়ে তত বেশি আলোচনা হয় না, তা হল শহরের অন্ধকার জগৎ। ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা সে। সমাজের ইতর-ভদ্র, উত্তম-অধম, পুরুষ-নারী, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই দুনিয়ার শরিক। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য সমাজ পরিবর্তনের ধারা মেনে অপরাধের রূপ এবং তা সংগঠিত হওয়ার প্রকার ও প্রকরণ বদলেছে মাত্র। বাকি যা ছিল, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। তিনখানা গ্রাম থেকে একদিন গড়ে উঠেছিল যে-মহানগরী, তার ঘরে-ঘরে চলত অন্ধকারের বিচিত্র খেলা, যা এখনও আছে। একদিকে সমাজ-সচেতনতা ও জ্ঞানের উন্মেষ, অপরদিকে ক্লেদাক্ত-পঙ্কিল এক কুশ্রী মুখচ্ছবি— দুটোই এই মহানগরীর পরিপূরক।

জোব চার্নক তাঁর বুদ্ধিতে বুঝেছিলেন, জনপদ থেকে এক শহর তৈরির প্রয়োজনীয়তা। তাই ১৬৯০ সালে কোম্পানির কাছারি, গুদাম, কর্মীদের বাসস্থান ইত্যাদি নির্মাণের প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলেই এক ডিক্রি জারি করেছিলেন; সুতানুটিতে যারা বসত স্থাপনে ইচ্ছুক, তারা তাদের বাড়ি-ঘরদোর বানাতে পারে কোম্পানির পতিত জমিতে। সেই সময় থেকেই শুরু হল মানুষের ঘর বাঁধার এক নতুন পর্ব। ১৬৯৩-তে চার্নকের মৃত্যুর পর তাঁর জামাই চার্লস আয়ারের হাত ধরে কাজ এগিয়ে চলে। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে আগেই পাওয়া গেছিল কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর— এই তিনটি গ্রামের জমিদরি কেনার হুকুমনামা; যদিও স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা গররাজি ছিলেন তাঁদের জমিদারি স্বত্ব বিক্রি করতে। আয়ারের হাতযশে একদিন সে-সমস্যাও মিটল। বাইনামা দলিলে ১৩০০ টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে গেল জমিদারি। তিন গ্রামের নাম এক হয়ে হল ‘কলিকাতা’। সেটা ১৬৯৮ সাল।

খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে কলকাতার কলেবর। এদিক-সেদিক থেকে মানুষজন এসে ভিড় বাড়ায় প্রতিদিন। ভাগ্যান্বেষণের নতুন দিগন্ত তখন বন-বাদাড়-বিলে মোড়া, শ্বাপদসংকুল এই ভূমি। তার সঙ্গে ছায়ার মতো আসে অন্যায়, অপরাধ, দুর্বৃত্তি-মনস্কতা। এসে মানবিক প্রবৃত্তির পিঠে চেপে বসে। কলকাতা পুলিশের ইতিহাস বলে, ১৭০৪-’০৫ নাগাদ নগরের ক্রমবর্ধমান ডাকাতির ঘটনায় নড়েচড়ে বসে কোম্পানি। নজরদারির জন্য তৈরি হয় এক watch & ward unit— যার নেতৃত্বে ছিলেন ৪৫ জন পাইক এবং একজন কোতোয়াল। কালক্রমে তাদের হাতে উঠল বর্শা এবং লাঠি। এক বছরের মধ্যেই আকছার ডাকাতির ঘটনা রুখতে কোতোয়ালের নীচে নিযুক্ত হল এক অফিসার-সহ পাঁচ সৈন্য; পাইকের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৬, শুরু হল দোষীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়।

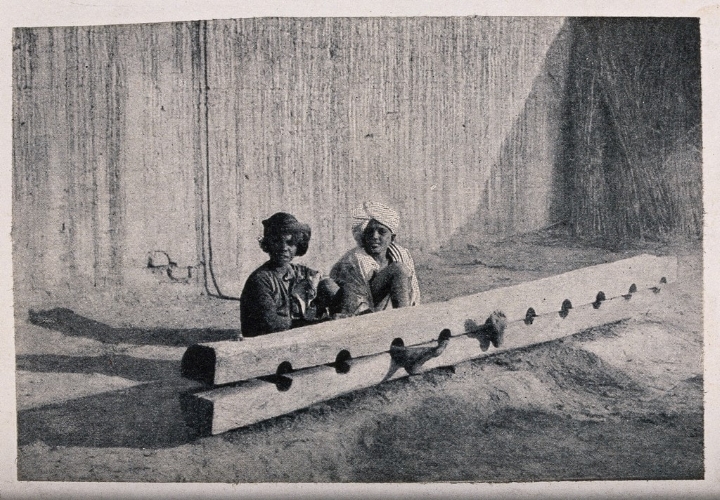

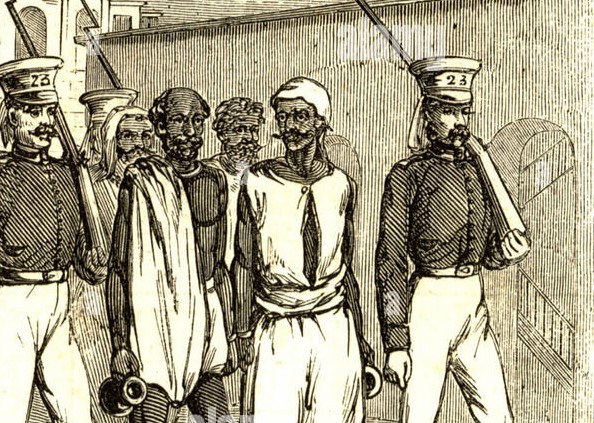

চুরি-ডাকাতি নেই অথচ কলকাতা আছে, এমন কথা যেন ভাবাই যেত না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দুই দশকে মূলত চুরি-ডাকাতির ঘটনাই ভাবিয়ে তুলেছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে, জল-জঙ্গলে ভরা দেশে যা স্বাভাবিক। রাস্তাঘাট তো বটেই, বাড়িতেও নিরাপদে থাকা ছিল কঠিন। কলকাতা বলতে আসলে একটি অরক্ষিত গ্রাম; দূরে-দূরে তন্তুবণিকদের বাস। ক্রমশ শহর কলকাতা বেড়েছে বঙ্গোপসাগরে ছোট-ছোট দ্বীপ গজাবার মতো করে। তখন চৌরঙ্গী ছিল চিৎপুর থেকে কালীঘাট তীর্থের দিকে যাওয়ার এবং সুতানুটির ব্যবসার রাস্তায় বিশ্রামস্থান। বৈঠকখানার রাস্তায় ছিল বহু দোকানঘর এবং আরও দক্ষিণে গোবিন্দপুর। ব্যবসার স্থান এবং বাসভূমির মধ্যে যাতায়াতের জন্য ছিল গাঁয়ের কাঁচা পথ— যা এক কথায় ডাকাত, ঠগি ও ঠ্যাঙাড়েদের লীলাভূমি। বলা যেতে পারে চৌরঙ্গী ছিল ডাকাতির জঙ্গল। চৈতন, ফ্রান্সিস রোজা, হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয়— এদের নামে ঘুম ছুটে গেছিল তৎকালীন কলকাতার বাসিন্দাদের। নৌকায় চড়ে ডাকাতিরও প্রচলন ছিল। পরে অবশ্য ব্রিটিশের পাইক-বরকন্দাজদের দাপটে খানিক প্রশমিত হয়েছিল এ-ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম। তখন হাওড়ার পুল তৈরি হয়নি; হুগলি নদী বেশ চওড়া ও গভীর। কলকাতার অপরাধীদের গলায় লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে নদী পার করে নির্বাসনে পাঠানো হত, যাতে তারা আর কলকাতার দিকে ফিরে আসতে না পারে। ১৭১৪ সালের কাগজপত্রে এরকম এক মন্তব্য পাওয়া যায়, ‘কতকগুলি চোর ও নরঘাতক ধরা পড়িয়াছে, অতএব আদেশ করা হইল তাহাদের গায়ে লোহা পোড়াইয়া ছাকা দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে নদীর অপর পাড়ে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।’ এছাড়া শাস্তি হিসেবে ছিল ‘তুড়ুম ঠোকা’— মানুষসমান উঁচু কাঠের তক্তার গায়ে ছিদ্র করে তার মধ্যে মাথা আর হাত আটকে দেওয়া হত— তারপর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শহর ঘোরানো হত অপরাধীকে আর জানান দেওয়া হত তার দোষ ও শাস্তির কথা। ১৮১৬ সালে অবশ্য আইন করে এই শাস্তির বিলোপ ঘটানো হয়।

তবে সমস্যা ছিল একটাই।সে-সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো আদালত না থাকায়, অপরাধীর দোষ-ভুল বিচারের দায়িত্ব থাকত কোম্পানির প্রতিনিধিদের ওপরেই। অপরাধীদের শাস্তিবিধান করতে গিয়ে তাঁরাও পড়েছেন নিষ্ঠুর অপরাধের জালে। সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে নিয়মনীতির কোনো বালাই ছিল না। চলত এক ধরনের স্বেচ্ছাচার। আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, স্বয়ং চার্নকের ডাইনিং রুমের পাশেই ছিল অপরাধীদের শাস্তিদানের রীতি, যাতে সাহেব ভোজন সারবার সময়ে, হুকুম তামিল ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তাও নজরদারি করতে পারেন। নিছক সন্দেহের বশে একবার এক নেটিভকে চাবুক মারা হচ্ছিল তাঁর সামনেই, আর চার্নক ভোজনের সঙ্গে শুনছিলেন সেই হতভাগ্যের আর্ত চিৎকার। ১৭৭৪ সালে কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার আগে এ-ধরনের ঘটনা সংখ্যায় প্রচুর। এমিলি ইডেনের লেখা থেকে জানা যায়, এমনই আরেক রাজকর্মচারীর কথা। তাঁর বাড়িতে ডাকাতির অপরাধে নিছক সন্দেহের বশে ১৬ জন নেটিভ শ্রমিককে নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়েছিলেন। বাঁশে বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে প্রথমে তাদের চাবুক মারা হয় এবং তারপর নীচে আগুন জ্বালিয়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া হয় পায়ে। ওই অবস্থায় ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা তাদের ঝুলিয়ে রেখে সাহেব নাকি ডিনার খাচ্ছিলেন ছ-গজ দূরে টেবিলে বসে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকর্ম কি শুধুমাত্র নেটিভরাই করত? এর উত্তর হল না। লালমুখো সাহেবরাও সময়ে-সময়ে জড়িয়ে পড়ত নানা ধরনের অনৈতিক কাজকর্মে। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশীয় এবং ইউরোপীয় ধনী ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর। ১৭৬৯ সালেই তারা ভবানীপুরে সামরিক অফিসার মারসা-র বাড়িতে হানা দেয়। সেই বছরেই কুখ্যাত ডাকাত জনৈক মোহনপালের নেতৃত্বে একটি দল ধনী মতিলাল শীলের বাবা চৈতন্য শীলের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এই দলে ছিল প্রায় ৭০ জন ইংরেজ, ইতালীয় এবং পর্তুগিজ। মজার ব্যাপার হল, তথাকথিত ‘হোয়াইট টাউন’ অর্থাৎ পুরনো কেল্লার আশেপাশের অঞ্চলে ডাকাতি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। ১৭৯১ সালের ৩১ অগাস্ট রাত দশটার সময়ে মিস্টার ম্যাসাইকের পালকি যখন দুর্গের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ আটজন ইউরোপীয় ডাকাত পালকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুঠ করে নিয়ে যায়; এমনকী বাদ যায়নি সাহেবের জুতোর বকলসও। সে-সময়ে ডাকাতদলের একজন রাজসাক্ষী হলে এক ভয়ংকর তথ্য জানা যায়, প্রায় দু-শো জন পর্তুগিজ এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান-সহ তাদের একটি দল পরিকল্পনা করেছিল তৎকালীন কলকাতার সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার!

আরেক বিপদ ছিল জাহাজঘাটা থেকে শহরে ঢোকা নানা বিদেশি নাবিকের দল। জাহাজ ভিড়লেই তারা দলে-দলে শহরে আসত। লালবাজার, ফ্ল্যাগ স্ট্রিটের শুঁড়িখানা তাদের সাময়িক আস্তানা। মদ্যপান করে তারা দাপিয়ে বেড়াত শহরের পথে। মার্কিন জাহাজের নাবিক ফ্রাঙ্ক ফোলসের ঘটনাটাই ধরা যাক। সে ‘বিবিজান’ নামে এক পতিতার মা-কে মাথায় গুলি করে খুন করে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় এ-সময়ের বিবরণ খানিক পাওয়া যায়— ‘সেকালে ঠিকা গাড়িতে কেন, ঘরের গাড়িতে গেলেও, এমন অনেক স্থান ছিল যেখানে যাওয়া নিরাপদ বিবেচিত হইত না। তন্মধ্যে দুই তিনটি স্থান গুণ্ডামির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল— হ্যালিডে স্ট্রীট (সেন্ট্রাল/চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর অংশবিশেষ) ও মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের মোড়, বড়বাজারের আফিসের চৌরাস্তা ইত্যাদি।… খিদিরপুরের পুলের উপর দিয়াও সেইরূপ সন্ধ্যার পর হাঁটিয়া বা গাড়িতে যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। সেখানে জাহাজের খালাশি ও কেল্লার গোরারা দাঁড়াইয়া থাকিত এবং অবসরমত পথিকদিগের সৰ্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত— তাহার আর কোন প্রতিকার হইত না।’

চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছিল জালিয়াতি কারবারও। হরিহর শেঠ তাঁর ‘প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘জাল জুয়াচুরি মিথ্যে কথা/এই তিন নিয়ে কলকাতা!’

১৭২০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা শহরের জন্য ‘জমিদার’-এর একটি পদ তৈরি করে। সবরকম ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রশাসনিক ভার তাঁর ওপরে ন্যস্ত হয়। অপরাধীর শাস্তিবিধানের দায়িত্বও পান তিনি। প্রথম জমিদার নিযুক্ত হন সম্ভবত র্যালফ শেল্ডন। পরবর্তীকালে যখন ভাবা হয়, সাহেবের কাজে সাহায্যের করবার জন্য প্রয়োজন একজন নেটিভ জমিদার— তখন এ-কাজের জন্য বাছা হয় তৎকালীন ব্যবসায়ী কুমারটুলির বাবু গোবিন্দরাম মিত্রকে— যিনি ‘ব্ল্যাক ডেপুটি’ নামে পরিচিত ছিলেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য ছিলেন কুখ্যাত। এও এক ধরনের নীতিবিরোধ এবং অপরাধ নয় কি?

চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছিল জালিয়াতি কারবারও। হরিহর শেঠ তাঁর ‘প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘জাল জুয়াচুরি মিথ্যে কথা/এই তিন নিয়ে কলকাতা!’ যত দিন পেরিয়েছে, নগরায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে ব্যবসাবাণিজ্য, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এবং তাঁর সঙ্গে বেড়েছে জালিয়াতির প্রবণতা। কথায় বলে ‘অর্থই অনর্থের কারণ’ কিন্তু এটা বোঝা প্রয়োজন, শুধু অসদুপায়ে অর্থ আত্মসাৎ করবার তাগিদে নয়, ক্ষেত্রবিশেষে জালিয়াতি হয়ে উঠত কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার হাতিয়ার। আসলে খুন-জখম, রাহাজানি— যা ফৌজদারি অপরাধ— তা করত সাধারণত নীচুতলার সাহেবরা; ওপরমহলের অপরাধ সে-অর্থে হিংসাত্মক নয় কিন্তু ছলনাআশ্রিত। কলকাতার বুকে জালিয়াত বা প্রতারক হিসেবে প্রথমেই যে-নাম সামনে আসে, তা হল রবার্ট ক্লাইভ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরোধীশিবিরে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রমুখের সঙ্গে ছিলেন উমিচাঁদ। কথা ছিল মীরজাফরের সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে নিস্ক্রিয় থাকবে; যুদ্ধে পরাজিত হলে মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব। উমিচাঁদ হুমকি দিলেন, দু-কোটি (মতান্তরে ত্রিশ লক্ষ) টাকা না পেলে সিরাজের কাছে ফাঁস করে দেবেন এই ষড়যন্ত্রের কথা। আসরে নামলেন ক্লাইভ। দুটি চুক্তিপত্র তৈরি হল। এবং শুধু নকল চুক্তিপত্রেই উল্লেখ রইল দাবির কথা; আসলে নয়। এডমিরাল ওয়াটসন আসল চুক্তিপত্রে সই করলেও নকলে করতে নারাজ। অগত্যা ক্লাইভ নিজের হাতেই নকল করে দিলেন ওয়াটসনের সই।

সে-সময়ে ব্যবসার কাজে সহায়তা করবার জন্য বেশ কিছু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ব্যক্তিগত মালিকানায়। এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেই ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, গচ্ছিত সম্পদ— এসব নিয়ে শুরু হয় জালিয়াতি। এর মধ্যে রাজকিশোর দত্তের কাহিনী বেশ মজাদার। ১৮২৮ সালে তিনি তৈরি করেছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। লোভে পড়ে তিনি কোম্পানির কাগজ, নোট ইত্যাদি জাল করা শুরু করে দিলেন। আর কোম্পানির কাগজ দেখে বোঝবার উপায়-ই নেই তা নকল। ওই নকল কাগজ দেখিয়ে তিনি কোম্পানির কাছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ঋণের আর্জি পেশ করেন। সেক্রেটারি ডারিন সাহেবের সন্দেহ হয়েছিল বটে যে কাগজগুলো জাল, কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল স্বীকৃতি দেওয়াতে রাজকিশোর মহা ফুর্তিতে টাকা নিয়ে গেলেন। আসলে এমন নিপুণ হাতে নকলের কাজ হয়েছিল, কোম্পানির সচিব এইচ পি প্রিন্সেপ অবধি ধরতে পারেননি যে তাঁর সইটিও ১০০ শতাংশ জাল!

১৮৫০ সালের আশেপাশে সই জাল করার শিরোমণি ছিলেন শ্রীনাথ সরকার। তাঁর দুই স্যাঙাত শ্রীনাথ নিয়োগী আর তারকনাথ দত্ত ছিলেন ব্যাঙ্ককর্মী। এদের হাতযশে উত্তরপ্রদেশের এক ব্যবসায়ীর নামে একটা চেকবুক জোগাড় করে তাতে সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেন সরকার মশাই। শুধু সই নকল করেই থেমে থাকেনি জালিয়াতরা, দলিল জাল করবার কৌশলও সে-সময়ে ভালোই রপ্ত করেছিল তারা। দলিলের নতুন কাগজকে খড়ের জলে চুবিয়ে তাকে ‘পুরনো’ বানানো হত। দলিলে লেখা কোনো অংশ গায়েব করতে হলে ফেরেব্বাজ সেই জায়গায় একটু মিষ্টি লাগিয়ে আরশোলার সামনে রেখে দিত। ব্যাস, খানিক বাদে আরশোলা চেটেপুটে সাফ করে দিত অবাঞ্ছিত শব্দের জায়গাটুকু। মুদ্রা জাল করেও কোম্পানির অর্থব্যবস্থার সাড়ে বারোটা বাজিয়েছিল প্রতারকরা। ১৮৫০-এর পর বিলেতে উন্নততর প্রযুক্তিতে তৈরি হতে লাগল মুদ্রা। খানিক শান্তি ফিরল। হলে হবে কী, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি সেই ‘সমস্যা’-র সমাধান করল দেশীয় পদ্ধতিতে। রানির মুদ্রা পিছু হঠতে লাগল আবার। চোরবাগানে পাওয়া গেল তার মুদ্রা জালিয়াতির কুটিরশিল্পের খোঁজ।

রিচার্ড রিড ছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা পুলিশের এক ইন্সপেক্টর। পুলিশের কমিশনার হিসেবে স্যার স্টুয়ার্ট সন্ডার্স হগ, সাড়া জাগানো রোজ ব্রাউন খুনের তদন্তের ভার দেন রিডকে। রিড পরবর্তীকালে একজন সফল গোয়েন্দা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখা বই Every Man His Own Detective প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। এই বইতে রিড তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন অপরাধ এবং অপরাধী সনাক্তকরণের কাহিনি বলেছেন। ডাক বিভাগের স্ট্যাম্প বিক্রি কমে যাওয়াতে তদন্তে নামেন রিড। এর আগে, কাকতালীয় ভাবে তিনি পৌঁছেছিলেন হাওড়ায় এক ইহুদির দোকানে, যে ট্র্যাঙ্ক বানায় এবং রিড বুঝতে পেরেছিলেন সে-দোকানদার কিছু লুকানোর চেষ্টা করছে। সন্দেহর শুরু সেখানেই। দেখা গেল, শহরের এক ষ্ট্যাম্প-ভেন্ডর মাঝে মাঝেই সেই ইহুদির সঙ্গে দেখা করে। তদন্তে জানা যায়, লোহিত সাগরে ডুবে যাওয়া ‘দেওলালি’ জাহাজ থেকে উদ্ধার করা বিপুল পরিমাণ স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্প পেপার নিলামে কিনে বেআইনি পথে বিক্রি করছিল সেই ইহুদি, যার ফলস্বরূপ ডাক বিভাগের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল।

কিন্তু এত সব কিছুর মধ্যেও লালমুখো সাহেবদের নিজ জাতের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থেকেছে বরাবরই এবং শাস্তিবিধানের ব্যাপারে তা সময়ে-সময়ে হয়ে উঠেছে হাস্যকর। ডব্লিউ এইচ কেরি তাঁর The Good Old Days of Honourable John Company বইতে লিখেছিলেন, ‘Those in the seat of justice seems to have been humorous in their judgements.’ ১৮০২ সালে জনৈক মরগ্যানকে জালিয়াতির অপরাধে বেকসুর খালাস দেওয়া হল এই যুক্তিতে যে, বিলেতের আইনে এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য হলেও এ-দেশে কোম্পানির এলাকায় তখনও তা বলবৎ হয়নি। অথচ সেই একই আইনের (সম্রাট দ্বিতীয় জর্জ প্রণীত) ধারায় ইংরেজ বিচারপতি এলিজা ইম্পে এবং স্যার রবার্ট চেম্বারস সই করেছিলেন এক বাঙালি ব্রাহ্মণসন্তানের মৃত্যুপরোয়ানা— যিনি তৎকালীন ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ জানিয়েছিলেন বোর্ডের কাছে। মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ১৭৭৫ সালের ৫ অগাস্ট তাঁকে ঝুলিয়েছিল ফাঁসির দড়িতে— মানুষটির নাম মহারাজা নন্দকুমার।

পরবর্তীকালে অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে-সহ হেস্টিংকে ‘আইনি হত্যা’-র অপরাধে অভিযুক্ত করে। তবে সে এক অন্য কাহিনি!

ছবি : সংগৃহীত