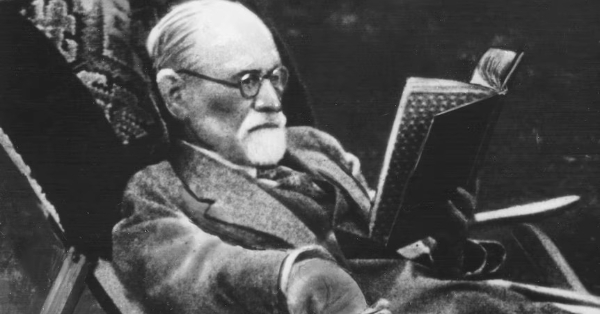

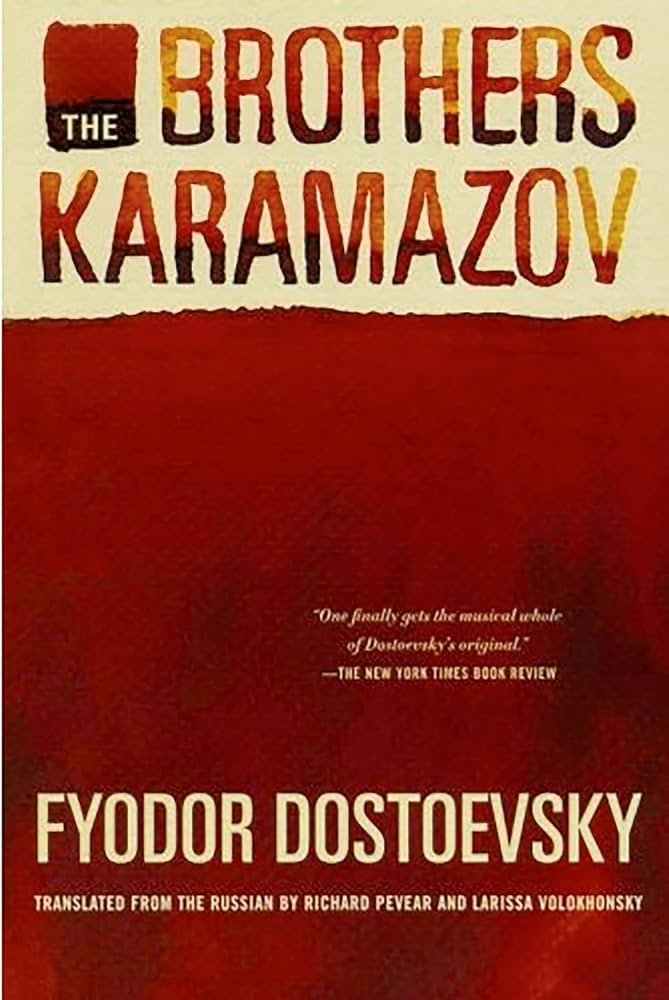

ফ্রয়েডের পছন্দের বই বললে, তালিকাটা অনেক দীর্ঘ হবে। সময় অনুসারে বদলেছে তাঁর চাওয়া-পাওয়া। রাশিয়ার ঔপন্যাসিক ফিওদর দস্তয়েভস্কিতে মজে থাকা ফ্রয়েড ভাবনা তথা চিন্তার মুলুকে নতুন আলো পেয়েছিলেন। ১৯২৮ সনে লিখেছিলেন ফ্রয়েড: সৃজনশীল লেখক হিসেবে দস্তয়েভস্কির অবস্থান শেক্সপিয়রের খুব পিছনে নয়। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত দস্তয়েভস্কির ‘দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ’, ফ্রয়েডের মতে, এতাবৎকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিশেষত, পঞ্চম খণ্ডের ‘গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর’ পর্বটি বিশ্বসাহিত্যের একটি সর্বোচ্চ অর্জন, যার মূল্যায়ন করে ওঠা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠবে, উপন্যাসের যে অংশটিকে ঘিরে ফ্রয়েডের এমন উচ্ছ্বাস, কী রয়েছে তাতে?

ঈশ্বর এবং ধর্মে সন্দিহান ইভান একটি কাল্পনিক দৃশ্য এঁকে চলে এই অংশে। ১৬ শতকের স্পেন। চলছে ক্যাথলিক চার্চের ইনকুইজিশন। যিশু আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, মানুষ তাকে চিনতেও পেরেছে। অতঃপর, যিশুকে কারাগারে ভরে দেওয়া হয়। অভিযোগ, মানুষকে ‘স্বাধীনতা’ দিয়ে ভুল করেছেন যিশু। মানুষ দুর্বল, স্বাধীনতা কাঙ্ক্ষিত নয় তার। বরং সে চায় নিরাপত্তা, খাবার। যিশু সমস্ত অভিযোগ শুনে চলেন। উত্তর করেন না। বরং ইনকুইজিটরকে চুম্বন করেন। যিশুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা, ঈশ্বরবিশ্বাস, নৈতিকতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে এক বিচিত্র দার্শনিক ভূবন গড়া হয়েছে উপন্যাসের এই অংশে, যা বিস্মিত এবং আপ্লুত করে ফ্রয়েডকে।

আরও পড়ুন : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর ইতিহাস নতুন করে চেনায় এই বই!

লিখছেন গৌতমকুমার দে…

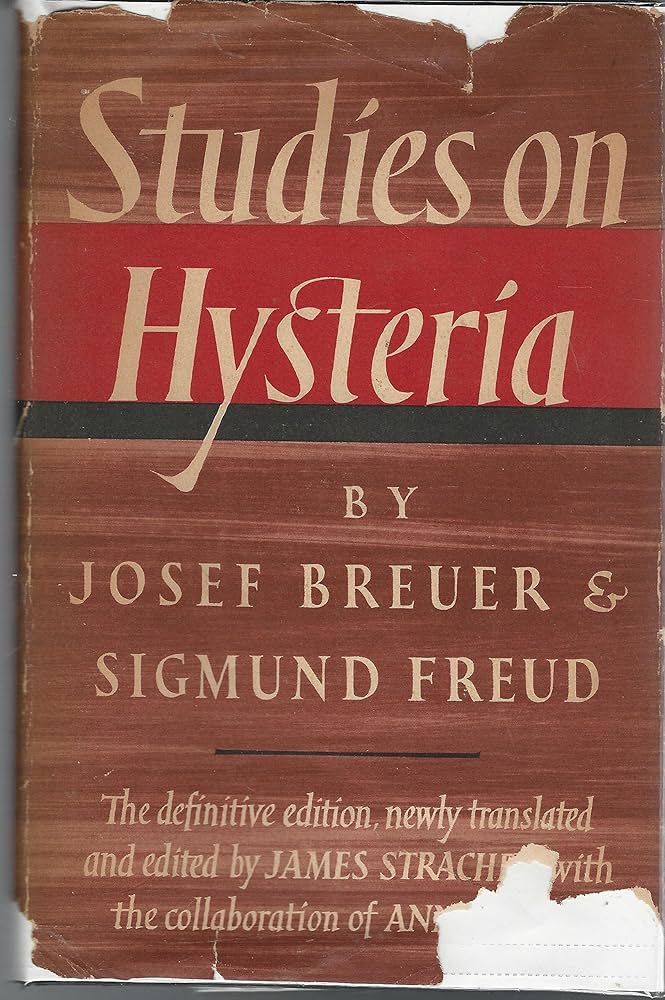

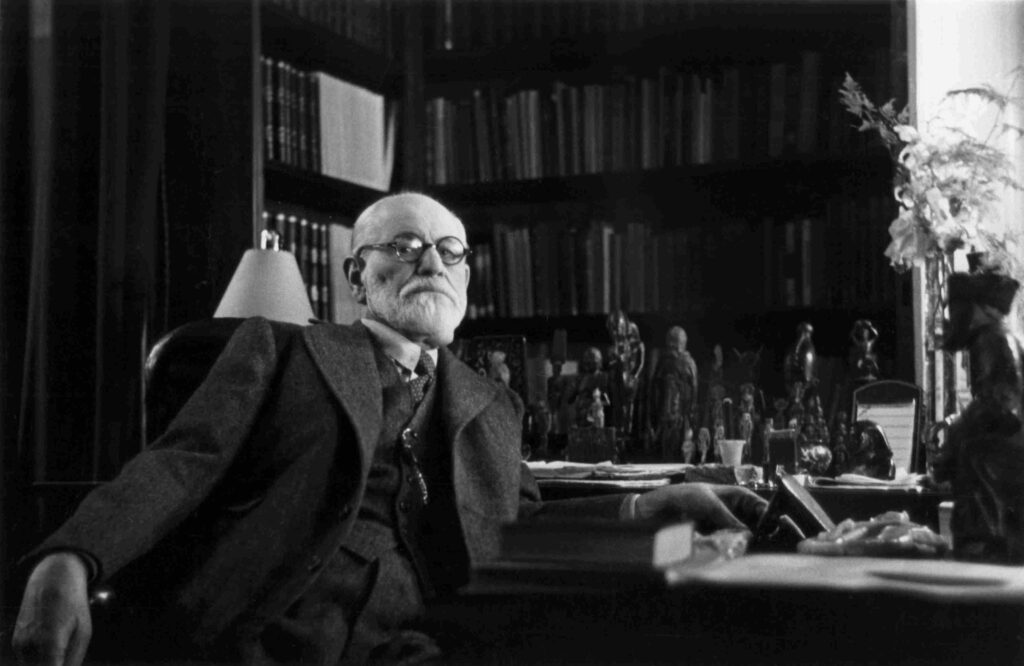

জিজ্ঞাসা অনিবার্য, কেন অস্ট্রিয়ান মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড বারে বারে ছুটে যান সাহিত্যের কাছে। এমন প্রশ্নের একরকমের উত্তর মেলে ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত, চিকিৎসক জোসেফ ব্রয়ারের সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত ‘স্টাডিজ ইন হিস্টিরিয়া’ গ্রন্থে। বলবেন ফ্রয়েড, মানসিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণের কুজ্ঝটিকা জন্মে সৃজনশীল সাহিত্যিকের কলম থেকে। কিন্তু এ কি শুধু অন্যের কথা মাত্র? নিজেই কি সাহিত্য লেখনের প্রেমে বাঁধা পড়েননি ফ্রয়েড? জার্মান-ইহুদি বংশোদ্ভূত মার্থা বার্নেসের সঙ্গে প্রেম চলছে তখন ফ্রয়েডের। ১ এপ্রিল, ১৮৮৪ নাগাদ মার্থাকে চিঠিতে জানালেন ফ্রয়েড, তাঁর মাথায় আসছে গল্পের স্রোত, এবার কি তবে লিখে ফেলা উচিত? পড়তে কি লজ্জা পাবে মার্থা? কাহিনি সুন্দর না হলেও লিখলে শুধু মার্থার জন্যই লিখেবেন তিনি!

একথা ঠিক, ফ্রয়েডের যে কোনও লেখারই বিশেষ সাহিত্যমূল্য রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে ‘গল্পলেখন’ তাঁর কাছে নতুন একটি বর্গ হিসেবে ধরা দিয়েছে। ‘গল্পলেখন’ যেন তাঁর নিজের ‘অবচেতন’-এর দরজা খুলে দিয়েছে। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ‘ক্রিয়েটিভ রাইটার্স অ্যান্ড ডে-ড্রিমিং’ প্রবন্ধে বলবেন ফ্রয়েড, উপন্যাসের মতো সৃজনশীল রচনা এবং ‘দিবাস্বপ্ন’ যেন এক প্রক্রিয়ার অংশ। ‘দিবাস্বপ্ন’ এমন এক গোপন দুনিয়া, যেখানে লুকিয়ে থাকা বাসনার ইচ্ছেপূরণ হয়। একজন সৃজনশীল লেখক সেই কোন ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া স্মৃতি তথা কামনা-বাসনাকে ছিঁড়ে আনে অবচেতনের গর্ভ থেকে। আমাদের গোপন অভিলাষ বৈধভাবে উদযাপনে সাহায্য করেন সৃজনশীল লেখক। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত ‘ডিলিউশনস অ্যান্ড ড্রিমস ইন জেনসেন্স গ্র্যাডিভা’ প্রবন্ধে মনোবিশ্লেষণ এবং সাহিত্যের ভেতর সম্পর্কের সেতু গড়লেন ফ্রয়েড।

১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় জার্মান ঔপন্যাসিক উইলহেল্ম জেনসেনের ক্ষুদ্র উপন্যাস ‘গ্র্যাডিভা: এ পম্পেয়ান ফ্যান্টাসি’। তরুণ জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক নরবার্ট স্বপ্নের মারফত হাজির হয়েছিল পম্পেইতে। এক শিল্পদ্রব্যের চিত্রিত নারীকে ‘গ্র্যাডিভা’ নাম দিয়েছিলেন নরবার্ট। শিল্পকর্ম থেকে উঠে আসা গ্র্যাডিভা-কে স্বপ্নের পম্পেইতে দেখতে পেলেন নরবার্ট। ফ্রয়েডের মতে, নরবার্টের যৌন অবদমন এই স্বপ্নের মূলে কলকাঠি নেড়েছে। প্রত্নবস্তু, যৌনতা, স্মৃতি এবং স্বপ্নের গভীর সম্পর্ক খুঁজতে ‘গ্র্যাডিভা: এ পম্পেয়ান ফ্যান্টাসি’-র মতো উপন্যাস ফ্রয়েডের কাছে বিশল্যকরণী। সাধে কি আর সৃজলশীল লেখকদের নিয়ে এই প্রবন্ধেই বলবেন ফ্রয়েড: ‘Imaginative writers are valuable colleagues and their testimony is to be rated very highly, because they have a way of knowing many of things between heaven and earth which are not dreamed of in our philosophy. In the knowledge of the human heart they are far ahead of us common folk, because they draw on sources that we have not yet made accessible to science.’

সৃজনশীল লেখকদের সেই ক্ষমতা দিলেন ফ্রয়েড, যা বদলে দেয় ‘সাক্ষ্য’/‘testimony’ সংস্ক্রান্ত প্রচলিত বিচারবোধ। বিজ্ঞানপথে যা জানা যায় না, এমন এক মুলুকের খোঁজ মেলে লেখকদের থেকে। সাহিত্য বনাম বিজ্ঞানের কোনও মধুর, তরল গল্প পেশ করছেন না ফ্রয়েড এখানে। বরং মনোবিশ্লেষণ, সাহিত্য এবং অতীত-সংক্রান্ত নতুন এক বোঝাপড়া তৈরি হচ্ছে, যা প্রচলিত ‘পরিকল্প’-তে/‘paradigm’-এ ধরা পড়ে না মোটেও।

সাহিত্য তথা সৃজনশীল লেখকের সঙ্গে ফ্রয়েডের সম্পর্ককে শুধু এই গুটিকয় পরিচিতিতে সীমাবদ্ধ করছি না, বরং এই সম্বন্ধের বুনট নক্ষত্রলোকের মতো, যা ‘পৃথিবীর প্রথম মানুষেরা একরকম ভাবে বুঝেছিল আর শেষ মানুষেরা আর এক রকম ভাবে বুঝবে।’

আর সেই জানাবোঝার দরজা খুলতেই ফ্রয়েডের পছন্দের কিছু পুস্তকের হদিশ দেওয়া যাক। ১৯০৭ সালে ভিয়েনার প্রকাশক এবং পুস্তক-প্রকাশক হুগো হেলার কৃতি মানুষদের থেকে পছন্দের দশটি ‘ভাল বই’-এর তালিকা চেয়েছিলেন। আমন্ত্রণ এসেছিল ফ্রয়েডের কাছেও। প্রস্তাবের গোড়াতেই গলদ দেখেছিলেন ফ্রয়েড। লিখলেন: তোমার এই দশটি গ্রন্থের আবদারে সমস্যা রয়েছে। আবেদনটিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তুমি আমায় জিজ্ঞেস করোনি, বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে মহৎ দশটি কাজের কথা, ( ‘the ten most magnificent works of world literature’)— এই যদি তোমার প্রশ্ন হত, তাহলে উত্তরে বলতাম, হোমার, সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি, গ্যোটের ফাউস্ট, শেক্সপিয়রের হ্যামলেট এবং ম্যাকবেথ। অথবা তুমি জানতে চাওনি, দশটি সবচেয়ে জরুরি বই (‘ten most important books’ )-এর খবর, তাহলে আমি লিখতে পারতাম ডাচ চিকিৎসক যোহান ভাইয়ের (Johann Weyer) ১৫৬৩ সালে প্রকাশিত ‘দে প্রায়েস্টিগিইস দায়েমোনুম’ (‘De Praestigiis Daemonum’) বা চার্লস ডারউইন-এর ‘দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান, অ্যান্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টু সেক্স’-এর কথা। যোহান ভাইয়ের বইতে রয়েছে ডাইনি শিকারের কথা। চিকিৎসক লেখকের মতে, যাদের ডাইনি বলা হচ্ছে, তারা আসলে মানসিক রোগী। ফ্রয়েডের মনোভূমি গড়তে যোহান ভাইয়ের এবং ডারউইনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফিরলে চিঠির কথায়, পত্রপ্রেরক প্রকাশককে আরও বলবেন ফ্রয়েড— খেয়াল করে দেখো, তুমি জানতে চাওনি আমার ‘প্রিয় বই’ (‘favorite books’)-এর কথা। তাহলে উত্তরে বলতাম, জন মিলটনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’ এবং হাইনরিখ হাইনের ‘লাজারাস’।

সৃজনশীল লেখকদের সেই ক্ষমতা দিলেন ফ্রয়েড, যা বদলে দেয় ‘সাক্ষ্য’/‘testimony’ সংস্ক্রান্ত প্রচলিত বিচারবোধ। বিজ্ঞানপথে যা জানা যায় না, এমন এক মুলুকের খোঁজ মেলে লেখকদের থেকে। সাহিত্য বনাম বিজ্ঞানের কোনও মধুর, তরল গল্প পেশ করছেন না ফ্রয়েড এখানে। বরং মনোবিশ্লেষণ, সাহিত্য এবং অতীত-সংক্রান্ত নতুন এক বোঝাপড়া তৈরি হচ্ছে, যা প্রচলিত ‘পরিকল্প’-তে/‘paradigm’-এ ধরা পড়ে না মোটেও।

অতঃপর, অন্তিমে ফ্রয়েডের স্পষ্ট নিদান, খুব কিছু না ভেবে দশটি ভাল বইয়ের নাম হল, ১। Multatuli, Briefe und Werke, ২। Kipling, Jungle Book, ৩। Anatole France, Sur la Pierre Blanche, ৪। Zola, Fecondite, ৫। Merejkowsky, Leonardo Da vinci, ৬। Gottfried Keller, Leute von Seldwyla, ৭। Conrad Ferdinand Meyer, Huttens Letzte Tage, ৮। Macaulay, Essays, ৯। Gomperz, Griechische Denker, ১০। Mark Twain, Sketches। এই বইগুলির ভৌগোলিক সীমানা এবং বিষয় বিচিত্র। আমেরিকা, ঔপনিবেশিক ভারত, ফ্রান্স, গ্রিস আরও নানান ভূখণ্ড ধরা পড়েছে এই সব লেখার পাতায়।

ফ্রয়েড সংক্রান্ত আধুনিক কালের বিদ্যায়তনিক চর্চায় ফ্রয়েডের বই পড়ার প্রসঙ্গটি একটু স্বল্প-আলোচিত। এই লেখাতেও সেই বই পড়ার অতি যৎসামান্য ইতিহাস তুলে ধরা হল। রয়ে গেল বাকি নানা রঙে, নানা ঢঙে মোড়া ফ্রয়েডের বই চাখার দুনিয়া। বিশেষত, নৃবিজ্ঞান-বিষয়ক ফ্রয়েডের পছন্দের বইপত্রের তালিকা মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং স্মৃতির সম্পর্ককে নতুন পথে চালিত করতে পারে। বিশেষত, ‘সর্সারি’ এবং ‘ম্যাজিক’-কে দুই পৃথক সত্তায় নতুন করে ভেবে, অতীত এবং বর্তমানের ভেতর সম্পর্কের সূত্র গেঁথেছেন ফ্রয়েড। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত, ‘টোটেম অ্যান্ড ট্যাবু’ বইতে ফ্রয়েড তাঁর নৃ-বিজ্ঞান-বিষয়ক বইপত্র পাঠের বিবরণী পেশ করেছেন বিদ্যায়তনিক ভঙ্গিমায়। অতীত কাকে বলে, অতীতকে কেন জানব আমরা, অতীতের সঙ্গে সুখ, বিষাদ বা ক্রোধের সম্পর্ক কেমন— এমন প্রশ্নের নানা উত্তরের গ্রন্থি লুকিয়ে আছে ফ্রয়েডের বই পড়ার ভেতর।

এই পড়া বইয়ের বিচিত্র আখ্যানের সামান্য বিদ্যুৎঝলকটুকু রইল আজ তাঁর জন্মদিনে।