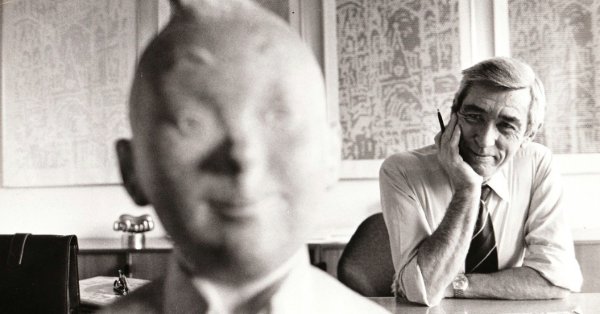

কল্পনার স্টেজে, দুনিয়া যেখানে রঙিন পর্দার মতো ফুরফুরে হয়ে ওঠে, সেখানে বসে ছিলেন একজন, নাম জর্জ রেমি, পাঠকের কাছে হার্জ। তাঁর নিজের জীবনের গল্পও যেন একটা পুরনো কমিক বই, বিংশ শতকের ধোঁয়া-ধুলোয় লেখা— যুদ্ধের হট্টগোল, স্বপ্নের ঘূর্ণি, আর সাম্রাজ্যের ঝড়ে নিজের মতো, অনাবিল। হার্জ, তাঁর কলমের ঝটকায়, আঁকলেন টিনটিন, সেই ঝুঁটিওয়ালা ছেলে, আর তার দলবল। দুষ্টু কুকুর স্নোয়ি, হুইস্কি-ভেজা নাবিক ক্যাপ্টেন হ্যাডক, চুপচাপ চাকর নেস্টর, ভুলো মনের বিজ্ঞানী প্রফেসর ক্যালকুলাস, আর থমসন-থম্পসন, দুই গোঁফ জোড়া হাসির গোয়েন্দা জুটি। এই দল ছুটল ব্রাসেলসের পাথরের গলি থেকে কঙ্গোর জঙ্গল, তিব্বতের পাহাড়, এমনকী, চাঁদের মাটিতে। আর এই জগৎজোড়া জগৎ বানানোর পিছনে ছিলেন স্বয়ং হার্জ এবং তাঁর স্টুডিও— স্টুডিওস হার্জ। হার্জের স্টুডিওয় সবাই যেন কলমের জাদুকর, প্রতিটি রেখায় বাস্তবের ছোঁয়া এনে টিনটিনের গল্পকে বনিয়ে তুলল আস্ত একটা আয়না, যে আয়নায় দুনিয়ার হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য, আর একটু ঝামেলা মিশে যায় কমিক সুগন্ধে।

১৯০৭-এ, ব্রাসেলসের এটারবেকের পরিপাটি গলিতে, হার্জ এলেন পৃথিবী আলো করে। তখন দুনিয়া কাঁপছিল নতুনত্বের তালে— ট্রেন ঝড়ঝড়, খবরের কাগজ রোজ সকালে চেঁচাচ্ছে, উপনিবেশের ঝান্ডা ফড়ফড়িয়ে উড়ছে কালো-বাদামি দুনিয়ায়। ছোট্ট জর্জেস ছিল চুপচাপ, চোখে বিস্ময়, পেনসিল দিয়ে খাতার কোণে গল্প আঁকত সে। বয় স্কাউটদের দলে মিশে একটু একটু করে শিখল সাহস, শিখল স্বপ্ন। ওখানেই টিনটিনের বীজ রোপিত হয়েছিল কি না, কে জানে? যে বীজ থেকে একদিন মহীরুহ হবে এক ছেলে, যে বিপদেও হাসে, আর তার দলবল তাল মেলায় তাতে।

আরও পড়ুুন : প্রিয়নাথ বসুর সার্কাস যে কারণে আজও কিংবদন্তি! লিখছেন সৌরপ্রভ চট্টোপাধ্যায়…

হার্জের প্রথম রেখা ছিল না কোনও বিপ্লবের মশাল। ছিল এক তরুণের খেলা, ‘স্কাউট’ পত্রিকায় ‘অ্যাডভেঞ্চার্স অফ তোতো’-র থেকে ‘লে পেতি ভান্তিয়েম’-এর কাগজে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকা নিজের পরিচয়। ১৯২৯-এ, ‘লে পেতি ভান্তিয়েম’-এর পাতাতেই টিনটিন জন্ম নিল। এক মোরগ ঝুঁটির সাংবাদিক ছেলে। পাঠানো হল তাকে সোভিয়েতে। দুনিয়া চাক্ষুষ করল ‘টিনটিন ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য সোভিয়েতস’। হার্জের আঁকা সেই দুনিয়া ছিল ঝকঝকে সাদা-কালো প্যানেলে। ট্রেন ছুটছে, খলনায়ক ষড়যন্ত্র করছে, টিনটিন ছুটছে, পিছনে তার স্নোয়ি। তখনও হ্যাডক, নেস্টর, ক্যালকুলাস, বা থমসন-থম্পসন আসেনি। কিন্তু এই গল্প ছিল হার্জের তরুণ উৎসাহের ফেটে পড়া। সরল, কিন্তু অজানা। ইউরোপের চশমায় দেখা। তখনও ‘স্টুডিওস হার্জ’ ছিল না, ছিল শুধু হার্জের একার কলম, সেই কলমেই শুরু হল অমর হওয়ার স্বপ্ন।

এরপর হার্জ বড় হলেন, বড় হল টিনটিনও, আর তাদের দুনিয়া ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। পরিষ্কার রেখা হয়ে উঠল কমিক্সের নিশানা, যেন গণিতের সূত্রে আঁকা রঙিন কাচের জানলা। প্রতিটি প্যানেল ছিল একটা ছোট্ট জগৎ, প্রতিটি রেখা নিখুঁত, প্রতিটি রঙ গল্পের তালে তালে ঝলমলায়।

পাঁচের দশকে হার্জ গড়লেন ‘স্টুডিওস হার্জ’, একটা দল, যারা তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব করবে। এই স্টুডিও ছিল আস্ত একটা কারখানা, যেখানে গল্প আর ছবি হয়ে ওঠে জীবন্ত। শিল্পী, গবেষক, লেখক— সবাই মিলে কাজ করত এমনভাবে যেন প্রতিটি চৌখোপ হয়ে ওঠে সময়ের ফ্রিজ ফ্রেম। কঙ্গোর জঙ্গল, তিব্বতের পাহাড়, চাঁদের মাটি, অতল সমুদ্র— সবকিছু আঁকার আগে স্টুডিওর টিম সেসব নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করত, ছবি দেখত, তথ্য খুঁজত, এমনকী, করত ভ্রমণও। স্বচক্ষে রেকি করে আসার জন্য। রিয়েলিজমের নিখুঁত ডিটেল ছিল হার্জের ইউএসপি। ‘ডেস্টিনেশন মুন’-এর রকেট দেখে মনে হয়, সে যেন সত্যিই চাঁদে যাবে, এতটাই নিখুঁত। এই স্টুডিও ছিল হার্জের চোখ, যা দুনিয়াকে দেখত, আর কলম, যা তাকে আঁকত। টিনটিন ছুটত কঙ্গো, আমেরিকা, প্রাচ্যে, তার সঙ্গে ছিল হ্যাডকের গালাগালি, নেস্টরের নৈঃশব্দ, ক্যালকুলাসের অদ্ভুত আবিষ্কার, আর থমসন-থম্পসনের হাসির হুটোপাটি। যদিও প্রথম দিকের গল্পগুলোতে কিছুটা হলেও ছিল উপনিবেশের দাগ। ‘টিনটিন ইন দ্য কঙ্গো’ আজও হার্জের মুকুটে একটা কাঁটা, মনে করায়, সবচেয়ে ঝকঝকে স্বপ্নেও থাকে অন্ধকার।

হ্যাডক ছিল টিনটিনের ছায়া, তার পবিত্র বীরত্বের পাশে একটুকরো মানুষের ত্রুটি। মার্লিনস্পাইকের নিঃশব্দ চাকর নেস্টর, যে সব দেখে, সব মানে— কিন্তু তার আভিজাত্যের কোনও খামতি নেই। প্রফেসর ক্যালকুলাস, কানে কিছু না শুনলেও তার চাঁদে যাওয়ার স্বপ্নে ছানি পড়েনি।

তবু হার্জ কিন্তু থামলেন না। নদী হয়ে বয়ে চললেন, বদলে নিলেন গতিপথ। ‘লে সোয়ার’, যা একটি নাৎসিদের স্নেহধন্য কাগজ, সেখানে ছবি আঁকলেও যুদ্ধের কালো মেঘে, এল ‘দ্য ক্র্যাব উইথ দ্য গোল্ডেন ক্লজ’, আর এল ক্যাপ্টেন হ্যাডক—হুইস্কিতে ডোবা, ‘ব্লিস্টারিং বার্নাকলস’-এর চিৎকার।

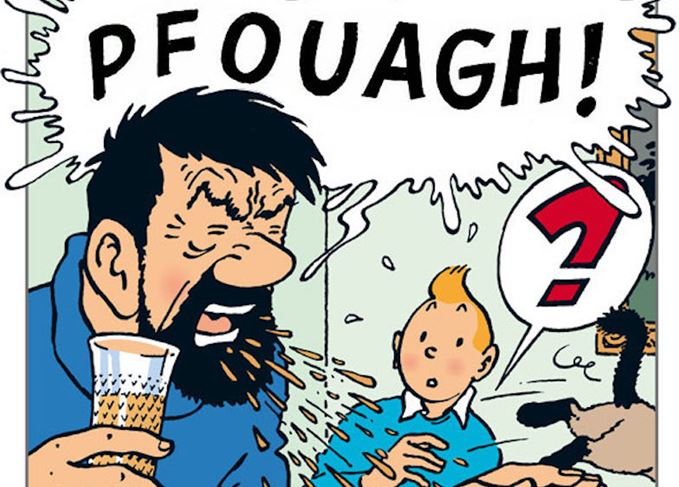

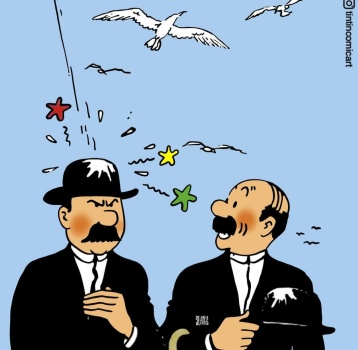

হ্যাডক ছিল টিনটিনের ছায়া, তার পবিত্র বীরত্বের পাশে একটুকরো মানুষের ত্রুটি। মার্লিনস্পাইকের নিঃশব্দ চাকর নেস্টর, যে সব দেখে, সব মানে— কিন্তু তার আভিজাত্যের কোনও খামতি নেই। প্রফেসর ক্যালকুলাস, কানে কিছু না শুনলেও তার চাঁদে যাওয়ার স্বপ্নে ছানি পড়েনি। আর থমসন-থম্পসন, এমন দুই গোয়েন্দা, যাদের গোয়েন্দাগিরি কম, হাসির তামাশা বেশি। ‘স্টুডিওস হার্জ’-ও এদের ছবি আঁকল এমন নিখুঁতভাবে, যেন হ্যাডকের গালাগালি শোনা যায়, নেস্টরের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, ক্যালকুলাসের মেশিন ঘটঘট করে, আর থমসন-থম্পসনের হোঁচট দেখা যায়। এই দল দিয়ে হার্জ ধরলেন দুনিয়ার জট আর মানুষ হওয়ার ঝামেলা।

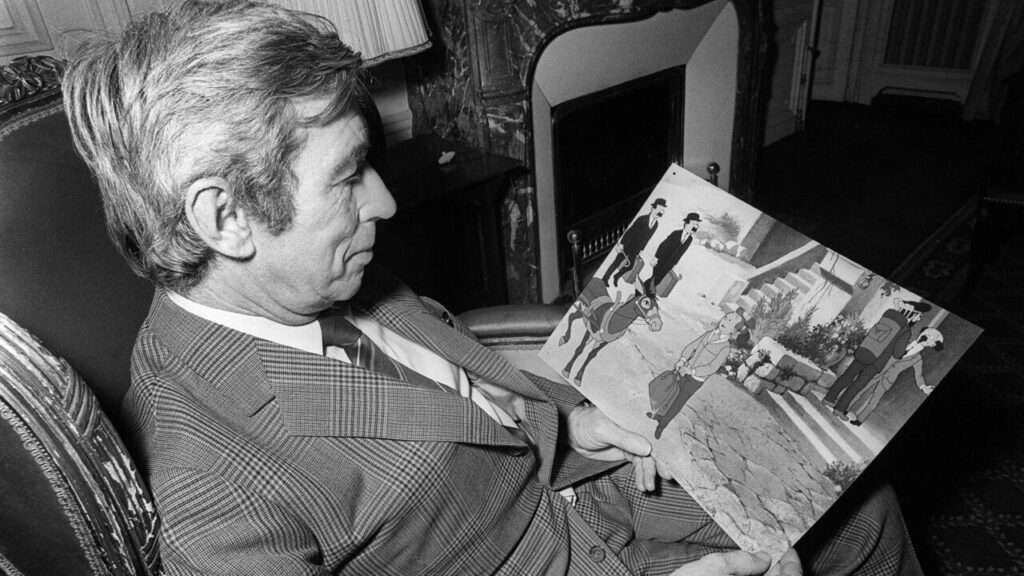

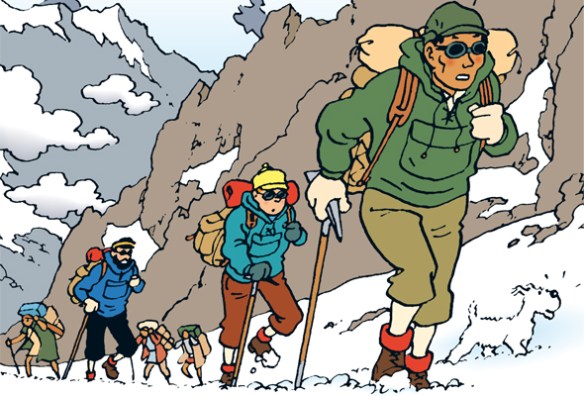

যুদ্ধের পর হার্জ কিন্ত ফুল ফোটালেন। টিনটিন হয়ে উঠল দুনিয়ার নাম— কায়রো, কলকাতা, প্যারিস, পেরু, সব জায়গায় বাচ্চারা পড়ছে। শিল্পী বব দে মুর, জ্যাক মার্টিনের মতো মানুষজন মিলে প্রতিটি ছবি বানাচ্ছেন নিখুঁতভাবে। তাঁরা বই পড়তেন, ছবি দেখতেন, দুনিয়ার কোণে কোণে খবর খুঁজতেন। ‘তিব্বতে টিনটিন’-এর ওই পাহাড়টা সত্যি হয়ে ওঠে তাই, ‘ডেস্টিনেশন মুন’-এর রকেট যেন উড়তে পারে।

‘তিব্বতে টিনটিন’ ছিল হার্জের হৃদয়— টিনটিন ছুটছে চাং-এর খোঁজে, বরফের পাহাড়, ইয়াক, মঠ— সব জীবন্ত। হার্জের মজা ছিল বিপরীত মেলানো— অ্যাডভেঞ্চার আর ভাবনা, হাসি আর গভীরতা। টিনটিনের সাহস, হ্যাডকের ফ্রাস্ট্রেশন, নেস্টরের নীরবতা, ক্যালকুলাসের পাগলামি, থমসন-থম্পসনের হাসাহাসি— এরা মিলে একটা জগৎ। হার্জ এদের এমনভাবে আঁকলেন, যেন তারা কাগজ থেকে লাফিয়ে ওঠে।

১৯৮৩-তে হার্জ চলে গেলেন, ‘টিনটিন অ্যান্ড আলফ-আর্ট’ অসম্পূর্ণ রেখে। কিন্তু এটাই ঠিক। টিনটিনের শেষ হওয়ার কথা নয়; তার ছুটতে থাকার কথা। হার্জের মূলধন কিন্তু তাঁর ছবি নয়, বরং সেই জগৎ— যেখানে একটা ছেলে আর তার দলবল অজানার দিকে ছুটে যায় হাসতে হাসতে, আর অক্ষত হয়ে ফিরে আসে বারবার। তারা কখনও বুড়ো হয় না, যেমন ছিল, যেমন আছে, তেমনটিই থাকবে চিরকাল।