অশোক-লিপি

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (May 1, 2025)

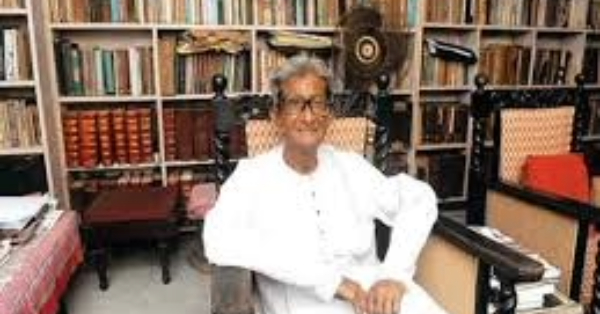

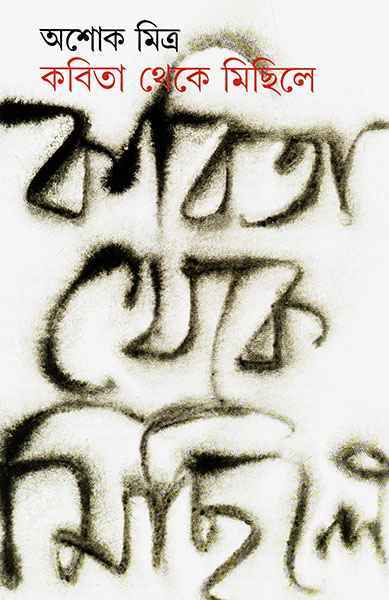

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (May 1, 2025)গত শতকের নয়ের দশকে কলকাতা থেকে দূরের এক জেলাশহরে দুই যৌবনোন্মুখ কিশোরের হাতে এসেছিল অশোক মিত্র-র ‘কবিতা থেকে মিছিলে’ বইটি। ‘এ জীবন লইয়া কী করিব’ গোছের একটা ভাবনা ওই বয়সে বাঙালির মাথায় এখনও ঘুরপাক খায়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি জয়েন্ট এন্ট্রান্স নয়, নারী নয়— দুই সদ্য আঠারোর নওল কিশোর, তপ্ত গ্রীষ্মের দুপুরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে গোগ্রাসে গিলেছিল সেই বইয়ের নাম-প্রবন্ধটি।

তখনও বাংলা বই পড়া নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরে এতটা সংকট ঘনায়নি। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, মাধ্যমিকের পরের তিনমাসের ছুটিতে ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে কার্ড করাবে, আর তাবৎ পিতৃকুলের যাবতীয় হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও বঙ্কিমের ‘চন্দ্রশেখর’-এর বদলে সমরেশের ‘কালবেলা’ পড়বে। আর কবিতার পোকা যদি তখনই মাথায় নড়ে ওঠে, তাহলে তো ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথেমেটিক্সের মাথায় বাড়ি। দুই তরুণেরও সেই দশা ছিল। বাড়তি ছিল, কানে আসা সমাজ বদলের ডাক। তাই কবিতা আর মিছিল নিয়ে যখন কোনও লেখা হাতে আসে, তার আবেদন যে বহুগুণ বেড়ে যায়, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই।

আরও পড়ুন : নতুন বছরে সং কি শোধনের দিকে যাবে? লিখছেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য…

সে-বইয়ের ভূমিকায় অশোক মিত্র তিন দফা দ্বান্দ্বিকতার কথা বলেছিলেন— প্রথমত, শিল্পী যে-আবেগ প্রকাশ করতে চাইছেন, তা যে প্রকরণটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই মাধ্যমটির সঙ্গে দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির সঙ্গে জীবিকার; তৃতীয়ত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের। এই পর্যন্ত পড়ে তাদের মনে হচ্ছিল, বুঝি নিখাদ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোনও লেখকের বই পড়তে শুরু করেছি। কিন্তু আসল চমক তখনও অপেক্ষা করছিল। নাম-প্রবন্ধে এসে এমন সব আশ্চর্য শব্দ-বাক্যবন্ধ প্রয়োগ শুরু হল, যেন শিলাবৃষ্টির মতো— হঠাৎ চারপাশটাকে শুধু ঠান্ডা করে দেয়, তাই নয়, আকস্মিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটিয়ে খানিক পরেই সবাই মাথা বাঁচিয়ে যেমন শিল কুড়োতে লেগে যায়, দুই তরুণও অশোক মিত্রের সেই সব শব্দ-বাক্য কুড়িয়ে জমাতে থাকে বুকের ভেতরে। এমন প্রবন্ধ তারা কবেই-বা পড়েছে যার বাক্যসজ্জা এরকম হতে পারে— ‘আশৈশব কবিতা ভালবাসি, অথবা ভালবাসতাম। এবং সুন্দরীবিদ্বেষী নই। তবু বাংলাদেশের এই কবিতার প্রপাতে আমি ঘাবড়ে যাই, অবসন্ন বোধ করি, ন্যক্কারে আমার শ্লেষ্মা ভরে ওঠে।’ কিংবা যদি একটা বাক্যে বলা হয়, কবিতা লেখার ‘দক্ষতাকে ইয়ে করি’, কবিতা লেখার তেমন দক্ষতা দিয়ে আদৌ হবেটাই-বা কী, যদি না বাঙালির সে-দক্ষতার কশেরুকায় স্বদেশের ‘চেতনাভাবনাশিহরণশোকক্রোধঅহংকারবিদ্বেষবিসংবাদকল্পনাচিন্তাপ্রেমঅবদমনহতাশাউৎসাহভক্তিবিশ্বাসআস্থা’ অবিরাম নাড়া দেয়।

পাঠক নিশ্চয়ই সেই তরুণদ্বয়ের মতো অবাক হচ্ছেন না, এই দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাংলা বাক্য দেখে। ওই প্রবন্ধে এমন মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। এমনকী, নারীশরীরও। কিন্তু সে-উচ্চারণ বিষাদ ক্লিষ্ট। ১৯৬৮ সালের বাংলায়— বাস্তুহারা মানুষের জীবনযন্ত্রণার বাংলায়, খাদ্যের দাবিতে প্রাণ দেওয়া মানুষের বাংলায়, নবযৌবনের সশস্ত্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ার মুহূর্তের বাংলায়— বাঙালির কাব্যপ্রয়াসকে তাঁর অর্বাচীনের গলা-সাধা বলে মনে হয়েছে। তাই কবিতা থেকে তিনি মিছিলের দিকে মুখ ফেরাতে চেয়েছেন। কিন্তু এমনই অভাগা দেশ আমাদের যে মিছিলে গিয়েও নিস্তার নেই— ‘…সেখানেও কবিতা তাড়া ক’রে আসে। নেতাদের বক্তৃতা শুনুন, বাষ্প, হলোই বা বাষ্পের বিষয়বস্তু বিপ্লব, বাষ্প বাষ্পই, স্থানভেদে কালভেদে-পাত্রভেদে তার রাসায়নিক উপাদান একই থেকে যায়। মিছিলের শেষে ময়দানে জমায়েত হয়ে ভালো ক’রে কান পেতে শুনুন পাটাতন-থেকে-বিস্ফোটিত শব্দকল্পদ্রুম। নিছক কথা বলার জন্য কথা বলা, প্রতি বাক্যে তিনবার ক’রে বিপ্লবের নামে শপথ, বিপ্লব যেন হুড়মুড় ক’রে এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে এরকম এক অভ্যস্ত ভাব।’

অশোক মিত্র এইসব কথা লেখার প্রায় তিন দশক পরে সিঁড়ির টং-এ পড়তে বসে, একেবারে ঠিকঠাক হিসেব করলে— ১৯৯৪ সালে হাতে আসা সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গানওলা’ ক্যাসেটের ‘বি’ পিঠের চার নম্বর গান ‘ব্রিগেডে মিটিং’-এ সদ্য শোনা— ‘অনেক উঁচুতে মাচা/ বড্ড নীচুতে বাঁচা’ কলিটি যে দুই তরুণের মনে পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! তবে সে-প্রবন্ধটি আদ্যন্ত কোনও রাজনীতির কথা বলতে পারেনি। ভাঙা দিনে ভাঙা মনেরই লেখা সেটি। ‘লম্পট, দুশ্চরিত্র’ মধ্যবিত্ততা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা লেখকেরও জানা ছিল না।

তবে প্রবন্ধের বিষয়টা দাঁড়াল কী? মনে হয় বলার চেষ্টা হয়েছিল, কবিতাই হোক বা সমাজ— যেভাবে শিখি আমরা, সবটাই সাদাকালো চৌখুপ্পির মধ্যে— আদতে কিন্তু সেভাবে এগোয় না সবকিছু। একটা লেখা চালচিত্র গড়তে পারে, কিন্তু চক্ষুদান— ‘সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ’।

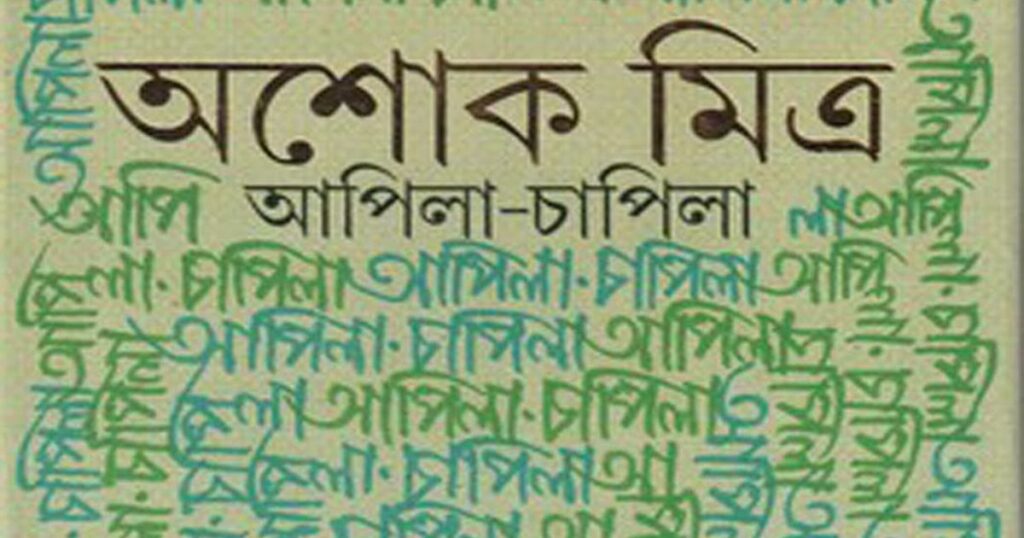

এর বেশ কয়েক বছর পর নিজের আত্মজীবনী ‘আপিলা চাপিলা’-র শেষ অধ্যায়ের সূচনায় অশোক মিত্র স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই টিপ্পনী জুড়েছিলেন এই বলে যে, তাঁর আত্মজীবনীর চলন এবার থেমে যাওয়াই উচিত, কেননা পাঠকের প্রত্যাশা নাকি অন্য ছিল: ‘যাঁরা চেয়েছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মকথন, তাঁরা হতাশ, লোকটা বাবা-মা-র কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, ঘরবাড়ির কথা, প্রায় কিছু জানালো না। যাঁরা একটি বিশেষ কালের বিশ্লেষণাত্মক রাজনৈতিক বৃত্তান্ত চেয়েছিলেন, তাঁরা সাহিত্য-প্রসঙ্গের নিরন্তর অনুপ্রবেশে তথা লেখকের ইতস্তত লঘুতাবিহারে বীতরাগ চেপে রাখতে পারছেন না। আর কাব্য-সাহিত্যের যাঁরা বারোমেসে ভক্ত, দেশ-সমাজ-নচ্ছার রাজনীতিকলার সাতকাহনে তারা অবসন্ন।’ পাক্ষিক পত্রিকার পাতায় যাঁরা টাটকা পড়ছিলেন, সে-লেখা চেনা-পরিচিত-বন্ধুজনের সে-সময়ের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার স্মৃতি যদি খানিক জাগ্রত করার চেষ্টা করেন, তবে লেখকের এমন মন্তব্য কতটা ভূয়োদর্শী ছিল তা বলাই বাহুল্য।

আসলে অশোক মিত্রের ভাষায় মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈশিষ্ট্যই হল এক বেমক্কা ‘গুরুচণ্ডালী মিশ্রণ’। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বাঙালির এই আপাত ‘চরিত্রহীনতা’কে মান্যতা দিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ে, আত্মসন্তুষ্টির খাঁচায় বাঁধা পড়তে চাননি। তাই ‘আপিলা চাপিলা’-র রাগিণী-শেষে যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, আর পাঠকের সামনে পেশ করেছেন তাঁর জীবনবোধের নির্যাস: ‘জীবনে দু’টি আলাদা, পরিস্বচ্ছ, চরিতার্থ বোধ: এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার জন্ম; দুই আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস।’ তিনি নিজের চরিতার্থ বোধ দু’টিকে আলাদা বলেছেন, তবু মনে হয় ততটা বিরোধমূলকও নয় তাঁর জীবনের দুই চালিকাশক্তি।

‘আমার মৃত্যুর পর’ শিরোনামে তাঁর একটি লেখা আছে। যাকে বলাই যেতে পারে লেখকের অন্তিম ইচ্ছাপত্র। এখানেও তিনি আত্মজীবনীর শেষের দিকে ব্যক্ত করা দুই চরিতার্থতা বোধের পুনরুল্লেখ করে প্রত্যয়ী ঘোষণা করেছেন: ‘… কোনো জড়তা নেই, আত্মসংকটের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমি মার্কসবাদী, সেই সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথে সমাচ্ছন্ন : এই যুগ্ম গর্বভাষণেই আমার সত্তা অহংকারে উচ্ছল।’ তারপর ক্রমশ ব্যক্ত করেছেন এক নিষ্পাপ বাসনা। তাঁর মৃত্যুর পর ‘অবশিষ্ট’ বন্ধুজনেরা যদি কোনও ছোট স্মরণসভার আয়োজন করেন, তাহলে সেখানে কোন পঁচিশটি রবীন্দ্রগান গাওয়া যেতে পারে, সে-বিষয়ে আবদারের এক তালিকা নির্মাণ করেছেন তিনি। মজাটা এখানেই শেষ হয় না। পঁচিশটি গানের তালিকার পর তাঁর মনে হয়েছে, বন্ধুজনেরা যদি দ্বিতীয় কোনও স্মরণসভা আয়োজন করেন, সেক্ষেত্রে তাঁর আবদারের আরও পঁচিশটি গান এবং সব শেষে স্বকীয় ভঙ্গিতে তৈরি করেছেন গাড়ির পিছনে রেখে দেওয়া বাড়তি চাকার মতো আরও দশটি গানের তালিকা— যদি ‘অবধারিত কারণবশত ওই পঞ্চাশটি গানের একটি-দুটি গাওয়ার মতো গায়ক কিংবা গায়িকাকে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বন্ধুদের কাছে অনুরোধ নীচে উল্লেখিত দশটি গান থেকে বেছে নিয়ে দয়া করে শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন তাঁরা।’ প্রসঙ্গত বলাই যায়, এই পূজা-প্রকৃতি-প্রেম পর্যায়ের গানগুলি শুধু অশোক মিত্রেরই জীবনের পরম ধন নয়, বাঙালির চিরায়ত সম্পদ।

অশোক মিত্র প্রসঙ্গে দময়ন্তী বসু সিং লিখেছিলেন, ‘অনুদ্ধারণীয় রোম্যান্টিক’। আমার ধারণা তাঁকে এত ভাল করে খুব কম মানুষই চিনেছেন।

২

তারপর সেই দুই তরুণের একজন অশোক মিত্রেরই মতো অর্থনীতির ছাত্র হয়েছে। আর অন্যজন, আমি, আজও বেকুবের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছি রাস্তা। ইতিমধ্যে সদর্থেই আমার দুই কান ধরে একাধিক জন বহুবার টান দিয়েছেন। আরও গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছি আমি। আজ মনে পড়ছে, বুদ্ধদেব বসুর ‘দময়ন্তী’ কবিতার শুরুর লাইনদুটো, ‘বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন/ মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,/ তারারা সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।/ উদ্ধত সে’— বয়স আমার সে ঔদ্ধত্যও কেড়ে নিয়েছে। তবে চোখ মেলে দেখতে শিখেছি নানা জিনিস।অশোক মিত্র বললে শুধু কবিতা আর কবিতা-ই তো নয়। তাঁর অর্থনীতি চর্চাও একটা বড় বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ক্রমশ তাঁকে দূরবর্তী করেছে বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকের ‘বিশুদ্ধ’ অর্থনীতি চর্চা থেকে। অর্থনীতি চর্চায় শ্রেণি ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি তাঁকে পীড়িত করত। জটিল গাণিতিক জালের প্যাঁচে হারিয়ে যায় গরিব-গুর্বো মানুষের হিতসাধন, এমনটাই বিশ্বাস ছিল তাঁর।

আসলে অশোক মিত্রের ভাষায় মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈশিষ্ট্যই হল এক বেমক্কা ‘গুরুচণ্ডালী মিশ্রণ’। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বাঙালির এই আপাত ‘চরিত্রহীনতা’কে মান্যতা দিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ে, আত্মসন্তুষ্টির খাঁচায় বাঁধা পড়তে চাননি। তাই ‘আপিলা চাপিলা’-র রাগিণী-শেষে যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, আর পাঠকের সামনে পেশ করেছেন তাঁর জীবনবোধের নির্যাস: ‘জীবনে দু’টি আলাদা, পরিস্বচ্ছ, চরিতার্থ বোধ: এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার জন্ম; দুই আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস।’ তিনি নিজের চরিতার্থ বোধ দু’টিকে আলাদা বলেছেন, তবু মনে হয় ততটা বিরোধমূলকও নয় তাঁর জীবনের দুই চালিকাশক্তি।

অশোক মিত্রর আরেকটি পরিচিতি, যদিও সাধারণ্যে সে-পরিচিতি নির্বিকল্প প্রশস্তিময় না, শিক্ষা কমিশনের প্রধান হিসেবেও (রিপোর্ট অফ দ্য এডুকেশন কমিটি, ১৯৯২)। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর জনপরিসরে সবচেয়ে আলোচিত সিদ্ধান্ত সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা। হয়তো ভূমিসংস্কার কিংবা অপারেশন বর্গার থেকেও বেশি আলোচিত। তা হওয়ার যথেষ্ট ঔপনিবেশিক অবশেষ আমাদের স্বভাবেই ছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিকল্প যে কিছু হতে পারে না, একথা আর নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। ‘প্রতিদিনের কথা’ বইতে ‘কমরেড বাচ্চা মুন্সীর ভূগোলের বই’ লেখাটিতে অশোক মিত্রর শিক্ষা-সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট বোঝা যায়। জীবনের জন্য শিক্ষা, লড়াইয়ের মূলে শিক্ষা, গরিবের ছেলেমেয়ের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করাই ছিল তাঁর ভাবনার সার। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তাঁর ভাবনা মধ্যবিত্তর আনুকূল্য পায়নি। তবে গণতন্ত্রে জনতার মতামতের মূল্য আছে বইকি। হয়তো খুবই বৈপ্লবিক ছিল মাতৃভাষার ভিত পোক্ত করে তারপর বিদেশি ভাষা শেখানোর আয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তো কোনও বিপ্লব সাধিত হয়নি। মানুষের ভোটে একটি সরকার গঠিত হয়েছিল মাত্র। এই বাস্তবতাতেই সম্ভবত সমস্যার বীজটি লুকিয়ে ছিল। যা বুঝতে ভুল করেছিল তৎকালীন সরকার। তাই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়াটা মানুষের কাছে পৌঁছল ইংরেজি তুলে দেওয়ার বার্তা নিয়ে। আরও বিপজ্জনক হল এই বার্তা শিশুমনে ঢুকে গিয়ে যে, ইংরেজি তত গুরুত্বপূর্ণ হবে না আর নয়ের দশকে বাংলার মফস্সলে, এমনকী, নৈষ্ঠিক বামপন্থী বাড়ির ছেলেমেয়েদের মনেও এমন ধারণা গেঁথে গিয়েছিল ‘লার্নিং ইংলিশ’-এর চর্চায়। যদিও বাস্তব কেমন, তা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছিল উচ্চশিক্ষায় পৌঁছে। যদিও অশোক মিত্র কমিশনের আগেই বাংলায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়ানো চালু হয়ে গেছে, তবু তার সংকটটা প্রায় এক দশক পরেও বুঝতে না-পারা বা সমাধান করতে না-পারাটা মিত্র কমিশনের দূরদর্শিতার অভাব বলা হবে, না কি সরকারি স্তরে কিংবা তথাকথিত বামমনস্ক শিক্ষকদের ঔদাসীন্য বিষয়টাকে এমন ভয়ংকর জায়গায় এনে ফেলেছিল— তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে।

তবে জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পয়লা জানুয়ারি ২০১৩ সালে তিনি যখন নতুন উদ্যমে যখন শুরু করলেন একটি বহুস্বরের পত্রিকা, তখন ফের কিছুদিন তাঁর আবেগের স্পর্শ পেয়েছে শিক্ষিত বাঙালি। ‘আরেক রকম’ প্রকৃত অর্থেই বহুস্বরের কাগজ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। সম্পাদক অশোক মিত্র হলেও, সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, কুমার রাণা, মিহির ভট্টাচার্য-রা। প্রথম সংখ্যায় ছ-জনই পৃথক ছ-টি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ নিজের লেখায় বলেছিলেন, ‘…আমি যদি বলি তুমি আরেক রকম, আমার মতো নও, তবে সেই ‘তুমি’টিও বলতে পারে আমি আরেক রকম, তার মতো নই। দুই আরেক রকম মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন। তখন সেই আরেক রকমের দিকে আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টি হবে কেমন? তাকে কি আমি বা আমাকে কি সে সর্বগ্রাসে নিজেরই মতো করে নিতে চাইবে, বা চাইব? না কি, আরেক রকম বলেই মর্যাদা দিয়ে তাকে ছেড়ে রাখতে পারব তার আত্মতার মধ্যে? আমাদের একটা প্রবণতাই আছে সবকিছুকে নিজের বৃত্তে টেনে নেওয়ার, নিজের মতো করে নেওয়ার, আর তা নইলে পূর্ণ বিরূপতায় তাকে বর্জন করার। এই গ্রহণ-বর্জনের যেন কোনো বিকল্প তৃতীয় স্বর আর নেই। একই রকম একই রকম একই রকম করে একটা সর্বাঙ্গীণ ছাঁচের মধ্যে আনতে পারলে কোনো কোনো মন তৃপ্তি পায়, কোনো কোনো জীবনদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন পৌঁছে যেতে চায় সেই সামূহিক একীকরণের দিকে, পূর্ণাঙ্গ এক বৃত্তবদ্ধতার দিকে। তার থেকে যদি স্বতন্ত্র স্বরের ঘোষণা করে কেউ, তবে সেই আরেক রকমের দিকে সন্দেহের চোখে বিরূপতার চোখে এমনকী শত্রুতার চোখে তাকাতে চায় সেই দর্শন, তাকে সহ্য করতে পারে না সেই মন। আর এরই থেকে তৈরি হয়ে ওঠে একরকমের মৌলবাদ, আরেক রকমকে সহ্য করতে না পারবার মতো মৌলবাদ, জীবনের যে-কোনো স্তরে।…’

‘আরেক রকম’ পত্রিকার প্রকাশ চির রোম্যান্টিক, বিপ্লবের চিন্তায় মশগুল অশোক মিত্র-র নিজের জীবন নিয়ে আরেক রকম নিরীক্ষা। উঠে আসছিল নতুন-নতুন কণ্ঠস্বর। পত্রিকা শুরুর পরের বছর একদিন সকাল সাড়ে ছ-টায় আমাদের বাড়ির ল্যান্ডফোনটি বেজে ওঠে। ততদিনে ‘আরেক রকম’ পত্রিকায় কয়েকটা নিবন্ধ লিখেছি। স্বভাবগত আলস্যে মাসছয়েক নতুন কোনও লেখা পাঠাইনি। ফোনটা তুলতেই ওপার থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে যে নামটা ভেসে এল, তাতে আমার শরীর কাঁপছিল।

ভুল বললাম, আমার নয়, সেই আঠারো বছরের আমার।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook