হোয়াটসঅ্যাপে। ফেসবুকে। ইন্সটাগ্রামে। নিউজ পোর্টালে। এমনকী, বিজ্ঞাপনে কিংবা সিনেমার পোস্টারে অবধি! যেদিকে তাকাচ্ছেন, জিবলি স্টুডিওর বিখ্যাত অ্যানিমে-র কায়দার AI-নির্মিত ছবি। আমাদের গড়পড়তা চলতি কথায়— ‘কার্টুন’। রক্তমাংসের জলজ্যান্ত ফোটোগ্রাফ এক ক্লিকেই ‘Ghiblify’ হয়ে রূপ নিচ্ছে কোমল কায়দার মায়াবী আঁকায়। চারদিকে রুমাল থেকে বেড়াল হাওয়ার হইহই হুজুগ।

তা এসব দেখে, আপনারও সাধ জাগল মনে। কৌতূহলী হয়ে আপনিও জানতে পারলেন, ChatGPT নামক এক AI (Artifical Inteligence) Tool ব্যবহার করে, এক ক্লিকেই আপনিও নিজেকে দেখতে পাবেন আপনার নিজের জিবলি আর্ট স্টাইল অবতারে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ! পছন্দমতো একখান ফোটো বেছে নিয়ে এবার আপনিও ভাবছেন, ChatGPT-র চরণে আপলোড করে দিলে কেমন হয়?

একটু থামুন।

আরও পড়ুন : গ্রক কি ইলন মাস্কের স্বার্থবিরোধী কোনও কথা বলবে? লিখছেন প্রতীক…

এবার ভেবে দেখুন, ছবিগুলো আপলোড করার পর সেগুলোর কী গতি হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে সেই ছবি? কার বা কাদের হাতে যাচ্ছে? কী করা হচ্ছে বা হবে সেসব ছবি নিয়ে? আপাত-নিরীহ সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডিং ফ্যাশনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই সাধারণ সাবধানতার প্রশ্নগুলো কি আমরা আদৌ নিজেদের করছি?

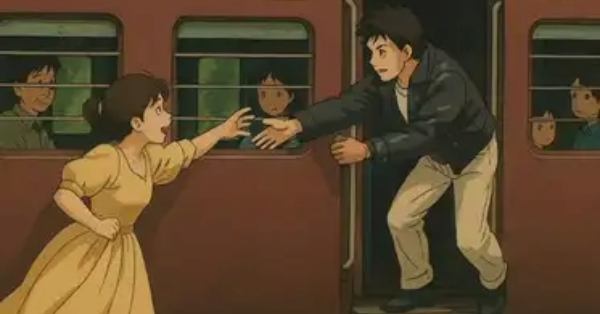

১৯৮৫ সাল। জাপানের টোকিও শহর। কিংবদন্তি শিল্পী, অ্যানিমেটর ও পরিচালক হায়াও মিয়াজাকি, ঈসাও তাকাহাতা এবং প্রযোজক তোশিও সুজুকির হাত ধরে যাত্রা শুরু করে জিবলি স্টুডিও। মূলত অ্যানিমেশন ছবি নির্মাণের উদ্দেশে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিয়াজাকি ও এই জিবলি স্টুডিওর অ্যানিমেশন ছবিগুলি (Anime) একেবারে স্বকীয় একটি Style এবং Visual Language-এর জন্ম দেয়। সাধারণ চলচ্চিত্র, মানে আমরা যাকে লাইভ অ্যাকশন সিনেমা বলি, তার সঙ্গে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের মূল পার্থক্য হল— অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের সব কিছুই শিল্পী ও পরিচালকের কল্পনা থেকে সৃষ্ট ও নির্মিত। গাছের পাতা থেকে চোখের পাতা— সব কিছুই শিল্পী এবং পরিচালকের হাতে নির্মাণ হয়। এবং ঠিক সেই নির্মাণের উৎকর্ষে মিয়াজাকি এবং তাঁর পরিচালিত জিবলি স্টুডিওর শিল্পীরা মিলে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন। ছবির চরিত্র থেকে জগৎ নির্মাণে ফুটে ওঠে এক মায়াবী পরশ। অদ্ভুত নিখুঁত ডিটেইলিং, জলরঙা রং, হাতে আঁকা অ্যানিমেশন, গভীর আবেগপূর্ণ গল্পধারা এবং সব মিলিয়ে এই স্বকীয় Style এবং Visual Language সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেয়। এবং এই নির্দিষ্ট Visual Art Style-ই ক্রমশ বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পায় জিবলি আর্ট নামে। মিয়াজাকির নির্দেশনায় এবং জিবলি আর্ট ও অ্যানিমেশন স্টাইলে নির্মিত ‘স্পিরিটেড অ্যাওয়ে’, ‘মাই নেইবার টোটোরো’, ‘প্রিন্সেস মনোনোকের’, ‘আঋটি’, ‘পোনিয়ো’-র মতো বিখ্যাত ছবিগুলি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের ইতিহাস ক্রমশ পাল্টাতে থাকে।

কাট টু ChatGPT। আজকের সময়। আটের দশকের মাঝের থেকে শুরু করে দশকের পর দশক জুড়ে মিয়াজাকি ও তাঁর দলবল তিলে তিলে জিবলি আর্ট-এর যে কিংবদন্তি মার্কা ঐতিহ্য নির্মাণ করলেন, তা আজ এক ক্লিকে আমার-আপনার হাতের মুঠোয়। শুধু আপনি-আমি কেন, যাবতীয় সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ— এই জোয়ারে গা ভাসাচ্ছে গোটা পৃথিবী। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এআই প্ল্যাটফর্মে তাদের ছবি আপলোড করছেন নিজেদেরকে জিবলি আর্ট স্টাইলে দেখার জন্য। খবর বলছে, OpenAI-এর ChatGPT জিবলি-আর্ট স্টাইলে ছবি তৈরি করার ফিচার আনার পর, ChatGPT-র User-এর সংখ্যার বাঁধ ভেঙ্গেছে। সাপ্তাহিক User-এর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৫ কোটি! সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জনপ্রিয়তার এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্তের কারণে স্বাভাবিকভাবে ChatGPT-র সার্ভারের ওপরও চাপ বেড়েছে। কিছুদিন আগেই OpenAI-এর CEO স্যাম অল্টম্যান মজার ছলে টুইট করে বলেছেন, তাঁর ChatGPT-র কর্মচারীরা ক্লান্ত, এবার তাঁদের একটু বিশ্রাম দরকার!

AI, Tech & Privacy Academy-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা লুইজা জারোভস্কির মতে, এর পিছনে লুকিয়ে আছে OpenAI-এর সুচতুর পরিকল্পনা এবং জনগণের ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহের বিশাল প্রয়াস। তিনি টুইটে লিখেছেন, ‘অনেকেই বুঝতে পারেনি যে, ‘জিবলি এফেক্ট’ শুধু কপিরাইট বনাম AI-এর বিতর্ক নয়, বরং OpenAI-এর কৌশলী প্রচারণা (PR Trick)। এর মাধ্যমে তারা হাজার হাজার নতুন ব্যক্তিগত ছবি সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছে।’ এর ফলে ব্যবহারকারীদের স্বেচ্ছায় নিজেদের ছবি আপলোড করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, OpenAI নিখুঁতভাবে ওয়েব-স্ক্র্যাপিং সংক্রান্ত আইনি জটিলতাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে তারা অবলীলায় কোটি কোটি মানুষের নতুন ও উচ্চমানের ডেটা সংগ্রহ করতে পারছে— যা তাদের নিজস্ব মডেলগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করছে। আর শুধু জিবলি স্টাইল কেন? এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ChatGPT লেগো, পিক্সার, সেসামে স্ট্রিট, সাউথ পার্ক, মাঙ্গা, সাইবার পাঙ্ক-জাতীয় আরও Unique Art Style-এ ছবি জেনারেট করার সুযোগ দিচ্ছে। যত রকম স্টাইল, তত সেই স্টাইলের অনুরাগীর দল, তত User, তত ডেটা!

তবে এমন হুজুগ নতুন কিছু নয়! মনে আছে Prisma-র কথা? ২০১৬ সালে যখন Prisma বাজারে এল, তখনও ধুন্ধুমার পড়ে গেছিল চারিদিকে। এক ছবিকে কখনও ভ্যান গঘ, কখনও দালি তো কখনও পিকাসোর স্টাইলে রূপান্তর। আরও কত কী! তারপর এল FaceApp— যা মানুষের নিজের বার্ধক্যের কিংবা অন্য লিঙ্গের কিংবা আরও নানারূপে চেহারা দেখার কৌতূহল মেটাল। নিজস্ব ছবির Privacy নিয়ে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, লক্ষ লক্ষ মানুষ মেতে উঠল ‘এজিং চ্যালেঞ্জ’-এর মতো আরও নানা ট্রেন্ডিং প্রেক্ষিতে! সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দেদার শেয়ার হতে লাগল শত শত মুখের ছবি। এছাড়া ফেসবুকের অ্যাভাটার ট্রেন্ডও একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং আজও মাঝে মাঝেই তার দেখা মেলে।

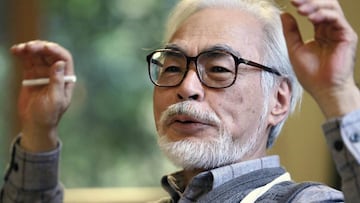

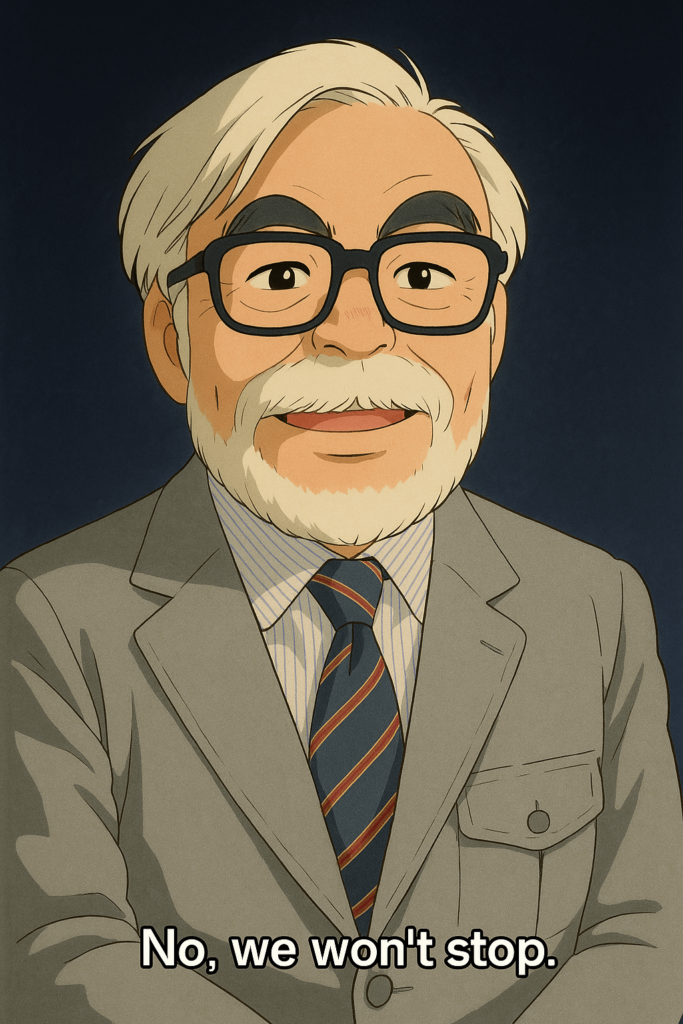

হায়াও মিয়াজাকি নিজেও AI-generated art নিয়ে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি এই বিষয়টিকে মানুষের সৃজনশীলতার প্রতি একপ্রকার অপমান বলে মনে করেন। ‘The New Yorker’-এর এক ইন্টারভিউতে মিয়াজাকি বলেছিলেন, ‘I strongly feel that this is an insult to life itself.’

এবার লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই বারে বারে ফিরে আসা নতুন নতুন অনলাইন হুজুগগুলো কিন্তু একটা ব্যাপার বারে বারে প্রমাণ করে— যে আমরা খুব সহজেই ভাইরাল প্রবণতাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হই, তার গভীরে লুকিয়ে থাকা বিপদগুলোর কথা না ভেবেই!

আসলে, আজকের সময়ের মানুষ যত এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, তত একলা হয়ে যাচ্ছে ভেতর ভেতর। রোজ রোজ তারা চায় এমন কিছু, যা তাদের সাধারণ অস্তিত্বকে আপাত-অসাধারণ করে তুলতে পারে এক লহমায়। মরীচিকার লোভ যেন। মুহূর্তের ডোপামিন। অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউটের মনোবিজ্ঞানী ড. অ্যান্ড্রু প্রিজবিলস্কি বলছেন, ‘আধুনিক মানুষের মন মূলত সামাজিক স্বীকৃতি আর নতুনত্বের পেছনে ছুটতে ভালবাসে। এই ট্রেন্ডগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সেই দুই ইচ্ছারই ক্ষণিকের তৃপ্তি দেয় এবং চোরা অবসাদ গড়ে তোলে।’ মুহূর্তের মধ্যে বিশেষ কিছু হওয়ার অনুভূতি, সহজে স্বীকৃতি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিংবা স্রেফ বিনোদনের নেশা— সবকিছু মিলে এই সব ট্রেন্ড আমাদের চোখের সামনে ঝুলিয়ে দেয় এক মায়াবী মোহের পর্দা। আর সেই পর্দার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে নানা স্তরের অন্ধকার।

ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন (EFF)-এর গবেষণা বলছে, যখন আমরা ব্যক্তিগত ছবি AI Platform-গুলিতে আপলোড করি, অজান্তেই আমরা সেই ছবি ব্যবহারের অধিকার বা মালিকানা সেই সংস্থার হাতে তুলে দিই। সাধারণত এই অধিকারগত শর্তাবলি লুকিয়ে থাকে ওই সংস্থার অতি দীর্ঘ চুক্তিপত্রের জটিল মারপ্যাঁচে। যা সাধারণত জনগণ কখনওই পড়েন না সাধারণত। আর ঠিক এই সুযোগেরই সুবিধে নিয়ে AI সংস্থাগুলো ক্রমাগত নিজেদের অ্যালগরিদম উন্নত করার জন্য আমাদের আপলোড করা নিজস্ব ছবি, তথ্য ইত্যাদি সব অচিরেই নিজের করে নেয়। EFF-এর বিশ্লেষক ক্যারেন গুলো সতর্ক করছেন, ‘একবার আপনার ডেটা আপলোড করা হলে, সেটা সংরক্ষিত, পুনর্ব্যবহৃত বা এমনকী, আপনার অনুমতি ছাড়াই বিক্রি হয়ে যেতে পারে।’ সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট Brian Krebs বলছেন, ‘যেটা বাইরে থেকে মজার একটা ট্রেন্ড বলে মনে হচ্ছে, আসলে সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ট্রেনিং ডেটা সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আপনি যে প্রতিটা ছবি আপলোড করছেন, তা ওদের ডেটাবেসে জমা হচ্ছে।’ অর্থাৎ, আমার-আপনার মজার ছলে আপলোড করা ছবিও হয়ে উঠতে পারে কোনও এক অজানা ডেটা লেন-দেনের কাঁচামাল।

এদিকে, AI দ্বারা তৈরি ছবির অপব্যবহার আমাদের আইনি ও নৈতিক সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখেও ফেলছে। সম্প্রতি, Clearview AI নামক একটি সংস্থা কোটি কোটি ছবি স্ক্র্যাপ করে এক বিশাল মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ ডেটাবেস তৈরি করেছিল, যা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগে বিশ্বব্যাপী আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়। সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রে, Getty Images মামলা করে Stability AI-এর বিরুদ্ধে— যারা কিনা Stable Diffusion নামক বিখ্যাত AI-Platform তৈরি করেছে। Getty Images অভিযোগ করে যে, Stability AI ১২ মিলিয়নেরও বেশি ছবি কোনও আইনি অনুমতি ছাড়াই তাদের AI মডেল ট্রেনিং-এর জন্য ব্যবহার করেছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, কীভাবে AI ডেভেলপারদের সঙ্গে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস নিয়ে সংঘর্ষ চলছে।

এই ধরনের সব ঘটনা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, ব্যবহারকারীদের প্রাইভেসি রক্ষার জন্য আরও কঠোর নিয়মকানুনের প্রয়োজন। দেখিয়ে দেয়, কীভাবে AI প্রযুক্তি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ করতে পারে। ফলে, সামান্য ক্ষণিকের বিনোদনের বিনিময়ে আমরা ঠিক কী মূল্যে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য উৎসর্গ করছি, তা ভেবে দেখা দরকার।

General Data Protection Regulation (GDPR) অনুযায়ী, AI-কোম্পানিগুলোকে তাদের ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতির একটা নির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি দেখাতে হয়। এবং যখন ব্যবহারকারীরা স্বেচ্ছায় তাদের ডেটা জমা দেয় (আপলোড করে), তখন আইনি ভিত্তিতে তা অবলীলায় ‘consent’-এ রূপান্তরিত হয়। সহজ কথায়, যখন আপনি Ghibli-style পোর্ট্রেট বানানোর জন্য আপনার ছবি আপলোড করছেন, তখন আপনি হয়তো অজান্তেই, অথচ ‘স্বেচ্ছায়’ এক অজানা কর্পোরেট ডেটাবেসের অংশ হয়ে উঠছেন। যা কিনা চুপচাপ সেই AI-টুলটিকেই ক্রমশ উন্নততর ও শক্তিশালী করে তুলছে।

আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হল, এই ডেটা কীভাবে অপব্যবহৃত হতে পারে। অতীতে, সেলিব্রিটি ও রাজনীতিবিদরা যখন কোনও viral trend-এ অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাইভেসি ইমপ্লিকেশন না ভেবেই, অনেকেই পরে বিপদে পড়েছেন। এখন ডিজিটাল প্রাইভেসি এক্সপার্টরা পাবলিক ফিগারদের এমন trend থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। ডিজিটাল রাইটস অ্যাডভোকেট অরবিন্দ নারায়ণন বলছেন, ‘Uploading your photo to these AI tools is like throwing a piece of your identity into a void where it can be copied, manipulated, and exploited without your knowledge or consent.’

হায়াও মিয়াজাকি নিজেও AI-generated art নিয়ে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি এই বিষয়টিকে মানুষের সৃজনশীলতার প্রতি একপ্রকার অপমান বলে মনে করেন। ‘The New Yorker’-এর এক ইন্টারভিউতে মিয়াজাকি বলেছিলেন, ‘I strongly feel that this is an insult to life itself.’ তাঁর সৃষ্ট যে শিল্পশৈলী এবং শিল্পধারা বছরের পর বছর ধরে ধৈর্য ও নিবিড় দক্ষতার সঙ্গে হাতে আঁকা হত, তা এখন এক নিমেষে নকল করা হচ্ছে, বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ তো গেল AI-কোম্পানিগুলির অন্ধকার অভিসন্ধির কথা। কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে, আরেকটা যে বিরাট অন্ধকার দিগন্ত পড়ে থাকে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু আমরা নিজেরাই এবং আমাদের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা।

আজকের দিনে, এই AI-generated art বানানো কিংবা শেয়ার করা মানে কিন্তু শুধুমাত্র ‘cool’ সাজার ব্যাপার নয়। কিংবা স্রেফ নিজের creativity বা tech-savviness প্রদর্শন করাও নয়। বিষয়টা বর্তমানে বহু স্তরযুক্ত। গভীরে দেখলে দেখা যায়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়ার এক অদম্য প্রয়াস এবং একধরনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। যে চেষ্টা একটা বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তের মধ্যে নিজের অবস্থান বোঝানোর ইচ্ছার থেকে জন্ম নেয়।

Nottingham Trent University-র বিহেভিওরাল অ্যাডিকশন নিয়ে গবেষণা করা মনোবিজ্ঞানী Dr. Mark Griffiths এই বিষয়ে বলছেন, ‘Social validation একটি সাংঘাতিক শক্তিশালী মোটিভেশন টুল। এমনিতেই, প্রবৃত্তিগতভাবে মানুষ সবসময় চায়, তার থেকেও অনেক বড় কোনওকিছুর অংশ হতে। ফলে আশেপাশের সবাই যখন কোনও ট্রেন্ডে চারিদিকে মেতে ওঠে, তখন অজান্তেই সে সেই দাবানলের অংশ হয়ে ওঠে! আগে-পিছে কিছু না ভেবেই!’ MIT-র সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী Dr. Sherry Turkle বলছেন, ‘Viral trends হল আধুনিক যুগের social rituals-এর মতো। জনতা এতে অংশ নেয় শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়! এর পিছনে লুকিয়ে থাকে validation আর connection খোঁজা!’

তাহলে কি উপায় নিজেকে এইসব digital trends-এর বহুমাত্রিক অন্ধকার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা?

উত্তর একটাই। সচেতনতা। ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে, Concious Living। এইসব ডিজিটাল ট্রেন্ডে মেতে ওঠার পিছনে সমান্তরালভাবে চলতে থাকা আমাদের এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা এবং এর সঙ্গে জড়িত নিজস্ব Privacy কিংবা Security নিয়ে ঝুঁকির ব্যাপারগুলো মাথায় নিয়ে চলতে পারলে, আমরা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারব। এতে শুধু আমাদের Privacy সুরক্ষিত থাকবে, তাই নয়, মানসিক শান্তিও বজায় থাকবে— এই ক্রমশ বদলে যেতে থাকা ডিজিটাল দুনিয়ায়।

AI-generated image কতটা ‘cool’ বা ‘creative’ দেখাচ্ছে, সেটা নিয়ে মুগ্ধ না হয়ে হয়তো এখন সময় এসেছে একটু থেমে ভাবার।

সুতরাং, লাইক বা শেয়ারের লোভ পেরিয়ে, এরপর কোনও viral trend-এ যোগ দেওয়ার আগে কিংবা ব্যক্তিগত কোনও ছবি বা তথ্য আপলোড করতে যাওয়ার আগে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে যেন আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করি— কেন এই ট্রেন্ডগুলো এত জনপ্রিয় হচ্ছে? কারা এর থেকে লাভবান হচ্ছে? কারা আছে এর পিছনে? কারা চালাচ্ছে এই গোটা ব্যাপারটা? আমার ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হতে পারে? আমি কি সেই ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ বোধ করছি? ট্রেন্ডের অংশ হয়ে পাওয়া এই সাময়িক আনন্দ কি আদৌ ব্যাক্তিগত Privacy হারানোর মতো সুবিশাল ঝুঁকির থেকেও মূল্যবান? আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে জড়িয়ে আছে এই সব কিছুর সঙ্গে? এসব করে আমি কি সত্যিই আনন্দ খুঁজছি, না কি শুধু বাইরের জগতের validation পেতে চাইছি?…

সামনে ভবিষ্যৎ। নানান সুবিধের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা জটিল সমস্যা নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসছে AI। ফলে, সময় হয়ে এসেছে আমাদের নিজেদের ইন্টেলিজেন্সকে ক্রমশ জাগিয়ে তোলার। শীঘ্র। নইলে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর কাছে আমাদের হার মানতে হবে। অচিরেই।