ভারতীয়ত্ব ও রবি বর্মা

দেবরাজ গোস্বামী (April 29, 2025)

দেবরাজ গোস্বামী (April 29, 2025)ভারতীয় শিল্পকলার কয়েক হাজার বছরের যে ধারাবাহিকতা, তার অন্যতম গুণ হল, বহিরাগত যে-কোনও শিল্পধারাকেই সে খুব সহজে আত্মীকরণ করে মূল স্রোতের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছে। গ্রিক হেলেনিস্টিক শিল্প যেমন ক্লাসিক্যাল ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে গান্ধার শিল্পের জন্ম দিয়েছে, তেমনই পারস্য-দেশীয় অনুচিত্র এ-দেশের রাজস্থানি বা পাহাড়ি ছবির সঙ্গে মিশে গিয়ে মুঘল মিনিয়েচারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে কখনওই ভারতীয় শিল্পের বহমান ধারায় কোনও ছেদ পড়েনি।

কিন্তু ইংরেজরা এই দেশে আসার পরেই এই ধারাবাহিকতা কোথায় যেন খেই হারিয়ে ফেলল। ভারতীয় ছবি বা ভাস্কর্যের নিজস্ব অ্যানাটমি বা মাল্টিপল পারস্পেক্টিভের তুলনায় ইউরোপীয় শিল্পের অ্যানাটমি এবং পারস্পেক্টিভের ব্যবহার এতটাই আলাদা যে, এই দুই ধারা আগের মতো সহজে মিলেমিশে একাকার হতে পারল না। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবে ইংরেজরা তখন প্রভু আর ভারতীয়রা গোলাম। ফলে, ইংরেজরা অতি সহজেই এই ধারণা শিক্ষিত এবং অভিজাত সমাজের মস্তিস্কে বুনে দিতে সক্ষম হল যে, ইউরোপের শিল্পই হচ্ছে শিল্পবিচারের উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি এবং সেই পরিমাপে ভারতীয় শিল্পের মান নিকৃষ্ট। এই ধারণার ফলে অন্তত শিল্পকলার জগতে এমন এক স্থায়ী বাইনারির জন্ম হল, যা আজকের সময়ের শিল্পীরাও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

পাঠক খেয়াল রাখবেন, আমি বলেছি ধারণাটি তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ ও অভিজাত সমাজের মগজেই বুনে দেওয়া হয়েছিল এবং তারাই এই বিদঘুটে বাইনারির প্রধান শিকার। এর বাইরে সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা শিল্পকলার চর্চা কিন্তু নিজের মতো করে ঠিকই পথ খুঁজে নিচ্ছিল এবং এমন এক সমকালীন শিল্পভাষার জন্ম দিচ্ছিল, যা সেই সময়ের তথাকথিত শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকদের মগজে ঢোকেনি। ফলে, তারা আধুনিক ভারতীয় শিল্পভাষার খোঁজে পর্বতমালা এবং সিন্ধু অতিক্রমের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও ঘর থেকে দু’পা ফেলে ঘাসের আগায় থাকা শিশিরবিন্দুটি ‘আইডেন্টিফাই’ করতেই পারেননি।

আরও পড়ুন : পুলিশকে কেন ভয় পেতেন হিচকক? লিখছেন অতনু ঘোষ…

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই গোলমালের সূত্রপাত। আগেই ইউরোপের শিল্পীরা ভাগ্য-অন্বেষণে ভারতে আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ঘরানায় তাঁদের আঁকা তেলরঙের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির সঙ্গে দেশীয় রাজারাজড়া, নবাব-বাদশা, নব্যবাবু ও জমিদারের দল বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন ততদিনে। অনেকেই বিস্তর পয়সাকড়ি খরচ করে জাহাজ ভরে আসা ইউরোপীয় ছবি এবং মূর্তির তৃতীয় শ্রেণির নকল কিনে প্রাসাদ এবং বাগানবাড়ি ভরাতে শুরুও করে দিয়েছেন। পুরনো দিনের বিভিন্ন ভারতীয় কলমের দরবারি শিল্পীদের অনেকেরই হয় চাকরি গেছে, না-হয় খুবই দুর্দিন, কারন প্রভুর দল ততদিনে বিশ্বাস করে ফেলেছেন, ইউরোপের শিল্পই শ্রেষ্ঠ শিল্প। জোড়াসাঁকোয় ইংরেজ শিল্পীর ডাক পড়ছে দ্বারকানাথের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য।

এরই মধ্যে দেশীয় রাজা-গজা-জমিদারের মনের মধ্যে কী যেন এক শূন্যতা! কী যেন নেই! ঘরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ডায়না, অ্যাপোলো, জুপিটারের ছবি। বাগানে ফোয়ারার ধারে নগ্ন ভেনাস, কিউপিডের দল তির-ধনুক নিয়ে ওড়াউড়ি করছে, সবই ইংরেজ প্রভুদের মতো, কেবল তাতে দেশীয় মনটি ভরতে চায় না।

যদিও ততদিনে কোম্পানি স্কুল নামক এক ধারার প্রচলন হয়েছে, যেখানে একদল দিশি শিল্পী বাজার ধরতে তেলরঙে ইউরোপীয় ধাঁচের নিসর্গ-দৃশ্যের সামনে অনুচিত্র বা পটচিত্রের মতো ফিগারেশনে গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধার অভিসার, শিবের বুকের ওপর মা কালী ইত্যাদি এঁকে বিক্রি করছেন। কিন্তু সেসব ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের ‘সফিস্টিকেশন’ কোথায়?

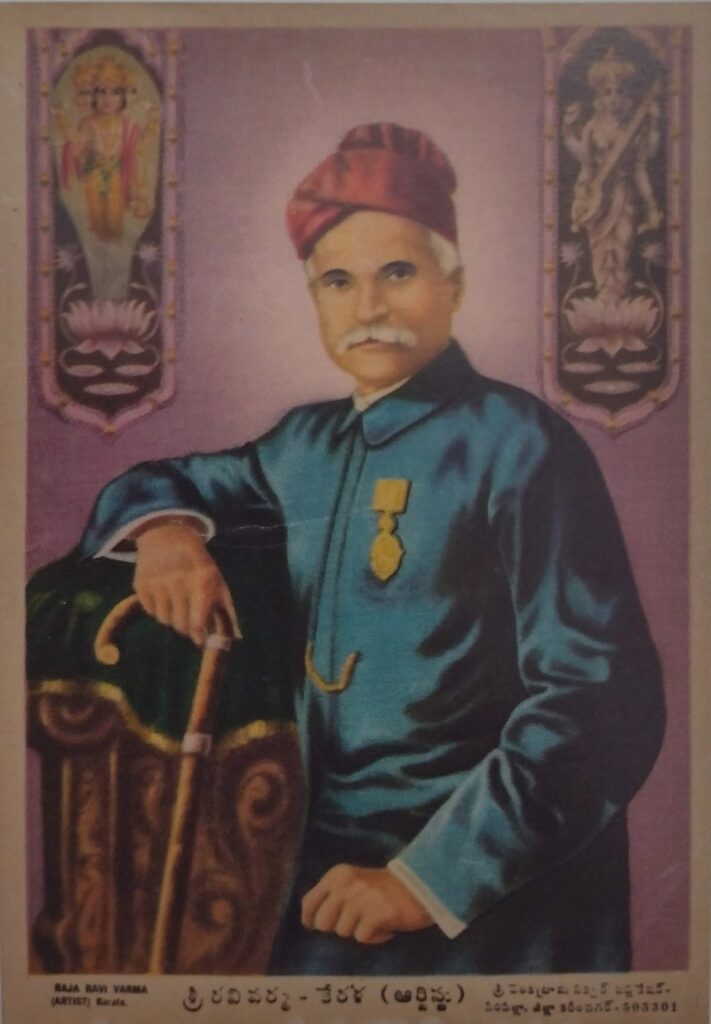

ঠিক এই সময়ই আবির্ভূত হলেন রাজা রবি বর্মা। ড্রইংয়ের দক্ষতায়, তেলরং চাপানোর মুনশিয়ানায়, কম্পোজিশন করার টেকনিকে যিনি যে কোনও মাস্টার ইউরোপীয় চিত্রকরের সমকক্ষ। এর ফলে, যা হওয়ার তাই-ই হল। অচিরেই দেশীয় রাজা-গজা এবং ধনীক শ্রেণির নয়নের মণি হয়ে উঠলেন রাজা রবি বর্মা। বরোদার মাহারাজা ছবি আঁকার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রাসাদের কম্পাউন্ডের মধ্যেই তৈরি করে দিলেন স্টুডিও। পারিবারিক প্রতিকৃতি ছাড়াও নানা পৌরাণিক বিষয় এবং দেবদেবীর অনেকগুলি ছবি আঁকার বিরাট বরাত দিলেন শিল্পীকে। অন্য দেশীয় রাজ্যগুলিও পিছিয়ে ছিল না।

রবি বর্মার আত্ম-প্রতিকৃতি কিন্তু রবি বর্মা জানতেন যে, তাঁর আঁকা ছবি কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদে শোভা পেলেই চলবে না, ভারতের সাধারণ মানুষের ঘরেও তাঁকে জায়গা করে নিতে হবে। অতএব, বিদেশ থেকে আনালেন লিথো প্রেস এবং চালু করলেন নিজস্ব ছাপাখানা। রবি বর্মা তাঁরই আঁকা নানা মাস্টারপিস ছবির রঙিন সস্তা চকচকে ওলিওগ্রাফিক প্রিন্ট ছেপে বিক্রি করতে শুরু করলেন। এইসব ওলিগ্রাফের বিষয়বস্তু ভারতীয় হলেও কম্পোজিশন অনেক সময়েই বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের অনুসারী হত, যেমন তিশিয়ানের আঁকা উরবিনোর ভেনাস অবলম্বনে তৈরি হল রবি বর্মার ওলিওগ্রাফ— ঊষার স্বপ্ন। কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরের দেওয়ালেও শোভা পেতে শুরু করল এইসব ওলিওগ্রাফ। এতকাল যে চাহিদা পূরণ করে এসেছেন লোকশিল্পী এবং পটুয়ার দল, সেই বাজার তাঁদের হাতছাড়া হয়ে চলে গেল এমন এক শিল্পীর নিয়ন্ত্রণে, যিনি ইতিমধ্যেই রাজারাজড়ার পৃষ্ঠপোষণায় সেলিব্রিটি।

রবি বর্মা ভাল শিল্পী ছিলেন না খারাপ শিল্পী— এ নিয়ে গত একশো বছরে নানা মুনি, থুড়ি শিল্পতাত্ত্বিক নানা মত দিয়েছেন। সেসব নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা করার কোনও মানে নেই। বরং এখন, তাঁর মৃত্যুর ১২০ বছর পরে এইটা বোঝা দরকার যে, রাজা রবি বর্মার ছবি ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মননে কী ধরনের ভুমিকা পালন করেছিল।

ঠিক এই জায়গা থেকেই এদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব নির্ধারিত হতে পারে। রাজা রবি বর্মার জন্ম ১৮৪৮ সালে কেরলের এক রাজপরিবারে। সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইংরেজের অনুগত দেশীয় রাজা, বাদশা, নবাবদের গদিচ্যুত হওয়ার প্রক্রিয়া ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রিয় লখনউ নগরী থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়ে কলকাতার পথে রওনা দেবেন, আর তারপরই ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাঁতিয়া টোপি, নানা সাহেব আর ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ মিলে শুরু করবেন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম ঘোষিত মহাযুদ্ধ। রাজা রবি বর্মার বয়স তখন নয় বছর।

একথা বিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই যে, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মননে প্রথম ব্যাপক অর্থে ‘ভারতীয়’ আইডেন্টিটি সম্পর্কে একধরনের সচেতন ভাবনার উদয় হল। এতকাল ইংরেজের সংস্কৃতি এবং সামাজিক অভ্যাসগুলিকে ‘সুপিরিয়র’ বলে মেনে নেওয়া অভিজাত এবং আম-ভারতীয়দের মনের মধ্যে প্রথম সন্দেহ দেখা দিল। ‘ভারতীয়ত্ব’ সম্পর্কে, খুব স্পষ্ট না হলেও, একটা ধারণা তৈরি হতে আরম্ভ করল। যে দেশীয় অভিজাতর দল এতদিন ইংরেজ শিল্পীকে ডাকিয়ে প্রতিকৃতি আঁকাতে আগ্রহী ছিলেন, জাহাজে করে আমদানি করা তেল এবং বার্নিশ চুপচুপে ইউরোপীয় ছবির নকল আর শ্বেতপাথরের নগ্ন ভেনাস এবং কিউপিডের নকল মূর্তি দিয়ে বাগানবাড়ি সাজিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা এইবার সেই ‘অস্পষ্ট ভারতীয়ত্ব’ সম্পর্কে সবিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ঠিক এই সময়ে ভারতীয় শিল্পের জগতে এন্ট্রি নিলেন রাজা রবি বর্মা। একদিকে রাজপরিবারের সদস্য হওয়ায় অভিজাতদের ঠিক কী চাই, সেই পালসটা ধরে ফেলেছিলেন অনায়াসে, অন্যদিকে ইংরেজ শিক্ষক জেনসনের কাছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকার তালিম নিয়ে নিজের প্রতিভার জোরে হয়ে উঠেছিলেন তুখড় পেইন্টার। আর সর্বোপরি রবি বর্মার সামনে তখন ফাঁকা মাঠ, কারণ, একক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, পেশাদার চিত্রকর ব্যাপারটা তখনও ইংরেজদেরই একচেটিয়া। দেশীয় রাজারাজড়াদের দরবারে তখনও তাদেরই রবরবা। এর মধ্যেই একা কুম্ভ হিসেবে উত্থান হল তাঁর। আর যেহেতু ধমনিতে বইছে অভিজাত নীল রক্ত, ফলে দেশ জুড়ে রাজা এবং অভিজাতদের দরজা অবারিত হয়ে গেল তাঁর সামনে।

পৌরাণিক ছবি আঁকলেও বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে রবি বর্মা কিন্তু ছিলেন খুবই সিলেক্টিভ। যেসব হিন্দু পৌরাণিক ঘটনার মধ্যে এমন একধরনের নাটকীয়তা আছে, যা ইউরোপের ওল্ড মাস্টারদের কথা মনে করিয়ে দেয় , রবিবর্মা বিষয়বস্তু হিসেবে বিশেষভাবে সেগুলিই পছন্দ করতেন। তাছাড়া নারীশরীরের বিভঙ্গ দেখানো যাবে, এমন বিষয়বস্তুও তাঁর বেশ পছন্দ ছিল। গ্রিক পুরাণের কিছু কিছু কাহিনির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর মিল আছে। এইরকম ধরনের বিষয় নিয়েও কাজ করতেন রবি বর্মা।

রবি বর্মার মতো দক্ষ চিত্রকরের পক্ষে ইউরোপীয় ধারায় ভারতীয় অভিজাতদের প্রতিকৃতি আঁকা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু পুরোদস্তুর ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষিত এবং ওল্ড মাস্টারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে, কল্পনা থেকে বড় বড় কম্পোজিশন করার ইচ্ছে তিনি সবসময়ই মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু এইখানে তাঁর প্রজ্ঞা নির্দেশ করেছিল যে, টেকনিকের দিক থেকে ইউরোপীয় হলেও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যদি ভারতীয় চরিত্র এবং মহাকাব্য, পুরাণের কাহিনির বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা করা যায়, তবেই তার দ্বারা সেই সময়ের সদ্য জেগে ওঠা ভারতীয়দের ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’-এর ব্যাপারটিকে স্পর্শ করা যাবে।

রবি বর্মা এই কাজটা অত্যন্ত সাফল্য এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে পেরেছিলেন। ইউরোপের শিল্পকলায় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের যুগে নতুন করে খ্রিস্টপূর্ব যুগের গ্রিক শিল্পকলাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। রাফায়েল তাঁর সময়ের দু-হাজার বছর আগের ‘স্কুল অফ এথেন্স’ ছবিতে দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলকে এঁকেছিলেন। কিন্তু এইসব ছবির চরিত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল রাফায়েলের নিজের সময়ের মতো। এটা রেনেসাঁ-র সময়য়ের অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রেই সত্য। মিকেলাঞ্জেলোর ওল্ড টেস্টামেন্টের ছবিতে ভগবান এবং অন্য অ্যাপস্টলরা পরে আছেন সমসাময়িক মানুষের মতো পোশাক।

রবি বর্মাও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তাঁর আঁকা সরস্বতী রীতিমতো লাল ব্লাউজ এবং মারাঠি কায়দায় সাদা শাড়ি পরিহিত হয়ে বসে বীণা বাজাচ্ছেন। এমনকী, সীতাহরণের দৃশ্যে যেখানে রাবণ জটায়ুর ডানা কাটছেন, সেখানেও সীতা রীতিমতো শাড়ি-ব্লাউজ পরিহিতা। এই যে সমকালীন চোখে দেখা মানুষজন এবং পোশাকআশাক দিব্যি পৌরাণিক বলে চালিয়ে দেওয়া, এইটা রবি বর্মা নিঃসন্দেহে ধার করেছিলেন ইউরোপের প্রাতঃস্মরণীয় ওল্ড মাস্টারদের কাছ থেকে। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের মূর্তিত্ব লক্ষ করলেই বোঝা যায়, সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর উপস্থাপনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারেই ভিন্ন ধরনের।

রবি বর্মার আঁকা সরস্বতী পৌরাণিক ছবি আঁকলেও বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে রবি বর্মা কিন্তু ছিলেন খুবই সিলেক্টিভ। যেসব হিন্দু পৌরাণিক ঘটনার মধ্যে এমন একধরনের নাটকীয়তা আছে, যা ইউরোপের ওল্ড মাস্টারদের কথা মনে করিয়ে দেয় , রবিবর্মা বিষয়বস্তু হিসেবে বিশেষভাবে সেগুলিই পছন্দ করতেন। তাছাড়া নারীশরীরের বিভঙ্গ দেখানো যাবে, এমন বিষয়বস্তুও তাঁর বেশ পছন্দ ছিল। গ্রিক পুরাণের কিছু কিছু কাহিনির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর মিল আছে। এইরকম ধরনের বিষয় নিয়েও কাজ করতেন রবি বর্মা। গ্রিক পুরাণের গল্প অনুযায়ী দেবরাজ জিউস বিবাহিতা সুন্দরী লাডার প্রেমে পড়েছিলেন। তখন তিনি রাজহংসের রূপ ধারণ করে লাডার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। আবার মহাভারতের গল্পে আছে বিদর্ভের রাজকুমারী ছিলেন দময়ন্তী। তিনি নলের প্রেমে পড়েন এবং তাদের মধ্যে প্রেমের বার্তাবাহক ছিল এক রাজহংস। লাডা ও রাজহংসের অসাধারণ সব ছবি লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো থেকে শুরু করে ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পীরা অনেকেই এঁকেছেন। রবি বর্মা তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিলেন ‘হংস দময়ন্তী’। এই ছবির সঙ্গে মহাভারতের গল্পের যোগাযোগ এবং ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার যারা ইউরোপের ওল্ড মাস্টার এবং তাঁদের ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, মহাভারতের অনেক অন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি না আঁকলেও, কেন এই হংস দময়ন্তীকে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রবি বর্মা।

লাডা ও দময়ন্তী। যে প্রভাব রবি বর্মার ছবিতে স্পষ্ট রবি বর্মার সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রধান দু’টি অভিযোগ উঠেছিল— তার একটি ছিল অশ্লীলতার এবং দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত ‘পপুলিস্ট’ হয়ে ওঠার। প্রথম অভিযোগটি যেহেতু যুগে যুগে, কালে কালে বহু শিল্পীর ক্ষেত্রেই উঠেছে, কাজেই এটিকে আজকের দিনে আর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ইউরোপীয় ওল্ড মাস্টারদের অনুরাগী মাস্টার পেইন্টার রবি বর্মা তাঁর ভারতীয় গুণমুগ্ধদের সন্তুষ্ট করতে হাত খুলে নগ্ন শরীরের ছবি আঁকতে পারছেন না— এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কী-ই বা হতে পারে। পৌরাণিক গল্পের ফাঁকফোকর খুঁজে শান্তনু-সত্যবতীর ছবিতে সামান্য খোলা নারী শরীর এঁকে তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছে, এই ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা কতদূর। পুরাণে বর্ণিত বিশ্বামিত্র মেনকার কাহিনিতে অপ্সরা-মেনকার স্বল্পবাসের বর্ণনা থাকলেও, রবি বর্মা ছবিতে সেটা এঁকে উঠতে পারেননি। ইউরোপীয় ছবির ভাষায় ভারতীয় বিষয়বস্তু এঁকে ‘ভিক্টোরিয়ান মরালিটি’ কায়েম রাখা ছিল বড়ই কঠিন কাজ। সেখানে একচুল এদিক-ওদিক হলে ছবি হয়ে যায় ‘ভালগার’। এদিকে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে ইলোরা থেকে খাজুরাহো বা কোনারকে উন্মুক্ত নারী শরীরের নিঃসংকোচ উদযাপন। খুব জানতে ইচ্ছে করে, রবি বর্মা এইসব অনামা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের সৃজনশীলতার স্বাধীনতাকে ঈর্ষা করতেন কিনা।

রবি বর্মার আঁকা শান্তনু ও সত্যবতী আগেই উল্লেখ করেছি যে, রবি বর্মা বুঝতে পেরেছিলেন বিশাল জনসংখ্যার দেশ ভারতে কেবলমাত্র অভিজাতদের শিল্পী হয়ে থাকলে চলবে না, নিজের ছবিকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে, তাদের বোধগম্যতার মতো করেই। চকচকে রঙিন লিথোগ্রাফে বিদেশে ছাপা ছবির একটা বাজার তখন কোম্পানি স্কুলের হাত ধরে এদেশে গড়ে উঠছে। এই ছবিকে বলা হত ওলিওগ্রাফ। রবি বর্মা মুম্বইয়ের কাছে ঘাটকোপারে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজস্ব প্রেস। সেখান থেকে তাঁরই আঁকা ছবির চকচকে ওলিওগ্রাফিক প্রিন্ট হাজারে হাজারে ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষে। চড়া রং এবং সস্তা দামের জন্য পরবর্তী শিল্পতাত্ত্বিকরা একে সস্তা, বাজারি ছবির তকমা দিয়েছেন।

কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। কিন্তু নিজস্ব শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ভারতীয়দের অন্দরমহলের দেওয়াল পর্যন্ত ছবিকে পৌঁছে দেওয়ার এমন উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। কেউ কেউ হয়তো এখানে কালীঘাট পটের কথা বলবেন। কিন্তু সমকালে কালীঘাট পট এলিটদের ঘরে জায়গা পায়নি, ঠিক যেমন যামিনী রায় এলিটদের দেওয়াল ছাড়িয়ে সাধারণের আয়ত্তে পৌঁছতে পারেননি। সেদিক থেকে রাজা রবি বর্মার ওলিওগ্রাফ কিন্তু এলিট এবং সাধারণ— সকলের কাছেই পৌঁছতে পেরেছিল।

আজকের দিনে মূলধারার কোনও ভারতীয় শিল্পী রাজা রবি বর্মার ছবির ভাষাকে আদর্শ মেনে অনুসরণ করছেন, এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে না। তাঁর ছবির ভাষা পরিত্যক্ত হয়েছে, সেও প্রায় এক শতাব্দী হতে চলল, কিন্তু অন্য মাধ্যমে ‘পপুলার ভিস্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ’ হিসেবে রবি বর্মার ছবির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দাদাসাহেব ফালকে-র হাত ধরে যখন ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস শুরু হল, তখন আমরা দেখতে পেলাম, সমস্ত পৌরাণিক চরিত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে ছবির সেট নির্মিত হচ্ছে রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবির আদলে। এই সেদিন যখন রামানন্দ সাগর বা বিআর চোপড়া রামায়ন এবং মহাভারত তৈরি করেন, সেখানেও সেই রবি বর্মার প্রভাব। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুম্বই বা দক্ষিণ ভারতে যে বিরাট বিরাট সিনেমার হোর্ডিং হাতে আঁকা হত, তার উপস্থাপনা থেকে কালার প্যালেট— সবকিছুর মধ্যেও নিহিত রয়েছেন সেই রবি বর্মা। আর সর্বোপরি নয়ের দশকে যখন মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক পপুলিস্ট রাজনীতির সুচনা হল এদেশে, তখন আমরা দেখলাম, ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে যে রামরথ গোটা দেশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তার ডিজাইনেও সেই রবি বর্মার প্রভাব।

ইউরোপের আধুনিক শিল্পকলার তত্ত্ব যখন বিশুদ্ধ ফর্ম, স্ট্রাকচার এবং ছবির বুনিয়াদি বিজ্ঞানের অন্বেষণে গুরুত্ব দেওয়ার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করল, তখন স্বাভাবিক কারণেই রবি বর্মার ঔপনিবেশিক, অতিনাটকীয়, সেন্টিমেন্টাল ছবির আর তেমন তাত্ত্বিক গুরুত্ব রইল না। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে যখন নতুন করে উত্তর-আধুনিক ভাবনায় ঔপনিবেশিকতা, অতিনাটকীয়তা, সেন্টিমেন্টাল উপস্থাপনা ইত্যাদি উপাদান শিল্পকলার গুণমান বিচারের ক্ষেত্রে নতুন করে জরুরি হয়ে উঠল, গ্লোবালের সঙ্গে লোকালের সম্পর্কের বিন্যাস, আঞ্চলিকতা, বাজার, রাজনীতি— এইসব মিলিয়ে নির্মিত হল শিল্পের নতুন ইতিহাস, তখন রাজা রবি বর্মাকে নতুন করে দেখা আবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

শুধুমাত্র শিল্পের ইতিহাস জানতে নয়, বাবরি মসজিদ পরবর্তী সময়ের ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে মুল্যবান ঐতিহাসিক দলিলের অনুসন্ধান ও গবেষণার উপাদান হিসেবেও।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook