ত্রুফোর দুটো শর্ত ছিল। এক, তাঁকে পঞ্চাশ ঘণ্টার ইন্টারভিউ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সব গোপন কথা অকপটে বলতে হবে। আলফ্রেড হিচককের মুড, মেজাজ ও দুর্দম ব্যক্তিত্বের কথা কে না জানে! এমন প্রস্তাব ফুৎকারে উড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যপার, তিনি রাজি হলেন! অবশ্য ফ্রঁসোয়া ত্রুফো যে সে লোক নন। ন্যুভেল ভাজ (Nouvelle vogue) বা ফরাসি চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গের অন্যতম পথিকৃৎ এই তরুণ পরিচালক। আবার হিচককের ভক্তও বটে। একবার আমেরিকা সফরে গিয়ে হিচককের ‘রিয়ার উইন্ডো’-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে এক মার্কিন সাংবাদিক ক্রুফোকে চেপে ধরে— ‘আচ্ছা, আপনাদের ‘কাইয়ে দ্যু সিনেমা’র (Cahiers du cinema) ক্রিটিক গোষ্ঠী হিচকককে কেন এত সিরিয়াসলি নেয় বলুন তো? উনি সফল, ধনী হতেই পারেন, কিন্তু ওঁর ছবিতে গভীরতা কোথায়?’

মজার ব্যাপার, এই প্রভাবশালী ফরাসি চলচ্চিত্র পত্রিকা, ‘কাইয়ে দ্যু সিনেমা’-য় নিয়মিত লেখার সুবাদেই ফ্রঁসোয়া ত্রুফো আলফ্রেড হিচকককে আবিষ্কার করেন। বোঝেন যে, তাঁর কাজে রহস্য-রোমাঞ্চ-উত্তেজনার খোরাক যেমন আছে, চলচ্চিত্র শিল্প ঘিরে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা-প্রয়োগও আছে। ক্রুফো জানতেন, যদি হিচকক গুরুত্ব দিয়ে তাঁর প্রশ্নাবলির উত্তর দেন, অসংখ্য সিনেমা-প্রেমী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে হিচকককে চিনবে, জানবে, পড়বে।

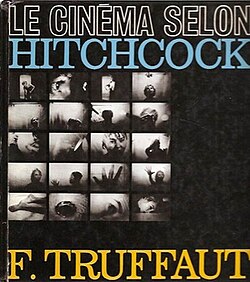

১৯৬৬ সালে ফরাসিতে প্রকাশিত হয় ‘লি সিনেমা সেলো আলফ্রেড হিচকক’ (‘The Cinema according to Alfred Hitchcock’)— সাতষট্টি বছরের হিচককের মুখোমুখি চৌত্রিশের ত্রুফো। সাড়ে তিনশো পাতা জুড়ে তুমুল প্রতিভাধর দু’টি মানুষের কথোপকথন, যার সূত্রে উঠে আসে সৃষ্টির উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচল। ‘এটা একটা রান্নার বই’, ত্রুফো একবার মজা করে বলেছিলেন, ‘সিনেমা কী করে তৈরি করতে হয়, তার নানান রেসিপি এতে আছে!’

আরও পড়ুন : ড্রাকুলার নেপথ্যে ছিল ব্রাম স্টোকারের জীবনের নিষিদ্ধ যে সম্পর্ক! লিখছেন দীপ ঘোষ…

শুধুই কি তাই? ত্রুফো যে মাপের শিল্পী, চেনা ভাবমূর্তির আড়ালে ‘মাস্টার অফ সাসপেন্স’-এর মন ও মনস্তত্ত্বে ডুব দেওয়াই কি তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল না? নাহলে প্রথমেই কেন শর্ত রাখবেন, কোনও কিছু যেন গোপন না থাকে!

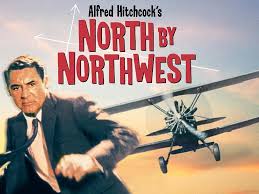

কথা হচ্ছিল নির্দোষ অপরাধী নিয়ে। সন্দেহের বশে ধরা পড়েছে, কিন্তু আসলে সে আসামী নয়। হিচককের ছবিতে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। ১৯৩৫ সালে তৈরি ‘দ্য থার্টি নাইন স্টেপস’ (‘The Thirty Nine Steps’)— নিজের বাড়িতে খুন হয়েছেন এক মহিলা। তদন্তে বেরিয়ে পুলিশ রিচার্ড হ্যানে নামে এক ব্যক্তিকে তুলে আনে। সে টুরিস্ট। সবে শহরে এসেছে। পরে জানা যায়, খুনের সঙ্গে তার কোনও সংযোগ নেই। ‘সাবুট্যর’ ‘Saboteur’ (১৯৪২)-এ এক নিরপরাধ কারখানার কর্মী পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পিছনে পুলিশ। এখানেও ভুল সন্দেহ। ‘স্ট্রেঞ্জার্স অন এ ট্রেন’ (‘Strangers on a Train’) (১৯৫১) ছবিতে এক মহিলা খুন হয়েছেন। কেউ তাকে গলা টিপে মেরেছে। পুলিশের সন্দেহ এটা ওর টেনিস খেলোয়াড় স্বামীর কাজ। আবার ভুল। ‘আই কনফেস’, (‘I Confess’) (১৯৫৩) ছবিতে আরও ভয়াবহ পরিণতি। চার্চের এক পাদ্রির জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। একই কেস। পুলিশের চোখে সে অভিযুক্ত। ‘নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট’ (‘North By Northwest’) (১৯৫৯) ছবিতে বিজ্ঞাপন সংস্থার এক নিরীহ কর্মীকে খুনি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সেও অপরাধী নয়!

বলি ব্যাপারটা কী? ত্রুফো জানতে চান। হিচককের ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর— ‘That’s because the theme of the innocent man being accused, I feel, provides the audience with a greater sense of danger. It’s easier for them to identify with him than with a guilty man on the run. I always take the audience into account.’

ত্রুফো ছাড়ার পাত্র নন। বারবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন। গল্পকার হিসেবে এটা কি এক ধরনের অবসেশন? এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? অতর্কিতে হিচককের মুখ থেকে কয়েকটা শব্দ বেরয়— ‘…because of my own fear of the police!’ সে কী! অমন প্রভাবশালী, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মানুষের পুলিশে ভয়! কেন? কোন ঘটনার সূত্রে?

হিচকক-ক্রুফোর মধ্যে তখন ‘দ্য রং ম্যান’ (‘The Wrong Man’) (১৯৫৬) নিয়ে কথা হচ্ছে। নির্দোষ অপরাধী বিষয়ে হিচককের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী কাজ। কারণ গল্পটা বানানো নয়, নিখাদ বাস্তব।

১৯৫৩ সাল। নিউ ইয়র্কের জনবহুল জ্যাকসন হাইটস। এখানেই থাকে ক্রিস্টোফার ইমানুয়েল বালেস্ত্রেরো, ওরফে ম্যানি। যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বয়স তেতাল্লিশ। ম্যানহাটনের নাইটক্লাবে ডবল বাস বাজায়। খুব জনপ্রিয় এই ‘স্টর্ক ক্লাব’। কে না আসে এখানে— ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, মেরিলিন মনরো, হামফ্রে বোগার্ট, এমনকী, স্বয়ং হিচককও ক’দিন আগে ঘুরে গেছেন। ম্যানি শান্ত, ধীর-স্থির, সাতে-পাঁচে না থাকা ভাল মানুষ। বাড়িতে স্ত্রী রোজ আর দুই ছেলে— বারো বছরের রবার্ট, আর গ্রেগ সবে পাঁচ। সে-রাতে ক্লাবের আসর জমজমাট। জনপ্রিয় শিল্পী পেরি কোমো গাইছে—

If I’m gone too long, don’t forget where you belong

When the stars come out, remember you are mine.

মনপ্রাণ ঢেলে গানে সঙ্গত করছে ম্যানি। তখনও জানে না, গানের কথাগুলো খুব শীঘ্রই ওর জীবনের ডেস্টিনি হতে চলেছে! ক’দিন বাদেই ও বাড়িছাড়া হবে। টানা দু-বছর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। নিয়তির চিত্রনাট্যে যে কত বিচিত্র টুইস্ট!

ম্যানির স্ত্রী রোজ, বেশ কিছুদিন আক্কেল দাঁত নিয়ে ভুগছে। যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ চিকিৎসা। ক্লাবে বাজনা বাজিয়ে প্রতি সপ্তাহে ম্যানির বরাদ্দ, মাত্র উননব্বই ডলার। তবে একটা উপায় আছে। রোজের নামে মোটা অঙ্কের ইনশিওরেন্স পলিসি থেকে ধার নেওয়া যায়। পরদিন দুপুর। ম্যানি প্রুডেনশিয়াল ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে পৌঁছয়। এক মহিলা কর্মী ওকে অপেক্ষা করতে বলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে যায়। ম্যানি অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। টাকা ধার পেলে রোজের দাঁতের চিকিৎসা হবে। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

১৯৫৩ সালে প্রথম বার ‘লাইফ’ পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ে হিচকক শিউরে উঠেছিলেন। ত্রুফোকে বলেন সে কথা। নির্দোষ অপরাধীকে নিয়ে তিনি তো কত গল্পই ফেঁদেছেন! রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা কিংবা চকিত চমকে দর্শক মোহিত হয়েছেন। কখনও সিস্টেমের অমানবিক অবিচার ঘিরে হিচককের অস্বস্তিও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনার পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, হিচকক হয়তো কল্পনা করতে পারেননি।

ম্যানেজারের ঘরে কিন্তু অন্য নাটক শুরু হয়েছে। ম্যানি জানে না, কয়েক মাসের ব্যবধানে এই ইনশিওরেন্স আপিসে দু-বার ডাকাতি হয়েছে। অপরাধী অধরা। কোম্পানির কয়েকজন কর্মী দূর থেকে ম্যানিকে লক্ষ করছে। আরে! এ তো অবিকল ওই ডাকাত দলের সর্দারের মতো দেখতে!

ব্যস, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ম্যানি বালেস্ত্রেরোর জীবন তোলপাড়। প্রথমে থানায় এনে ঘণ্টাখানেক জেরা, তারপর নানা জায়গায় প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে শনাক্তকরণ প্যারেড। বাড়িতে স্ত্রী রোজ, দুই পুত্র, সবাই স্তব্ধ, হতভম্ব। যে মানুষটা কাউকে গলা তুলে ধমক দিতে পারে না, সে করবে ডাকাতি? ঘটনার আকস্মিকতায় ম্যানি যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। মাথা কাজ করছে না। শুধু বারবার বলছে, ও কিছু জানে না, কিছু করেনি। কিন্তু শোনার দায় নেই কারও। হাতের লেখা পরীক্ষা করে পুলিশ নাকি নিশ্চিত, এই সেই লোক! অতএব গ্রেফতার। অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে তুলে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। জীবনে প্রথমবার ম্যানি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ওর বাজনা বাজানো হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেলরক্ষী বলে, ‘সব জামাকাপড় খুলে ফেলো, শরীরে কিছু লুকিয়ে রেখেছ কি না, দেখব।’

এতক্ষণ যেন সিনেমার মন্তাজ চলছিল। এবার সিকোয়েন্সের শেষ শট। গভীর রাত। কারাগারের নির্জন, নিস্তব্ধ ঘর। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে স্থির বসে আছে ম্যানি বালেস্ত্রেরো!

ঠিক যে অসহায়তা, অপমান, যন্ত্রণার এক্সপ্রেশন ফুটে উঠেছিল অভিনেতা হেনরি ফন্ডার মুখে। হিচককের ‘দ্য রং ম্যান’ ছবিতে তিনি ম্যানি বালেস্ত্রেরোর ভূমিকায়। ১৯৫৩ সালে প্রথম বার ‘লাইফ’ পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ে হিচকক শিউরে উঠেছিলেন। ত্রুফোকে বলেন সে কথা। নির্দোষ অপরাধীকে নিয়ে তিনি তো কত গল্পই ফেঁদেছেন! রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা কিংবা চকিত চমকে দর্শক মোহিত হয়েছেন। কখনও সিস্টেমের অমানবিক অবিচার ঘিরে হিচককের অস্বস্তিও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনার পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, হিচকক হয়তো কল্পনা করতে পারেননি। গ্রেফতার হওয়ার কয়েক মাস বাদে প্রমাণ হল ম্যানি বালেস্ত্রেরো নির্দোষ। আসল অপরাধী চার্লস জেমস ড্যানিয়েল ধরা পড়ে। ম্যানি মুক্তি পায়। কিন্তু ততদিনে তার জীবন অন্ধকার। গভীর অবসাদে আক্রান্ত স্ত্রী রোজ মানসিক ভারসাম্যহীন। টানা দু-বছর চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল, কিন্তু কোনওদিনই পুরোপুরি সুস্থ হল না।

আলফ্রেড হিচককের সেরা বা বাণিজ্যসফল ছবির তালিকায় ‘দ্য রং ম্যান’ নেই। ক্রিটিকদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া। যাঁরা এই ছবিতে হিচককের চিরাচরিত থ্রিল, সাসপেন্স খুঁজেছেন, হতাশ হয়েছেন। যেমন ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’ লিখেছিল, ‘…not very gripping’; কিংবা ‘লস এঞ্জেলস টাইমস’— ‘…it is a downbeat, depressing experience…’, কারণ একটাই। ছবিটা হিচককের অন্য কাজের সঙ্গে মেলে না। কোথায় আলাদা— ‘ভ্যারাইটি’ পত্রিকার রিভিউ তা স্পষ্ট করে, ‘The Wrong Man marks a detour for Hitchcock. Here he sets out to tell a true story, crafted by screenwriters who drew from extensive field research and a trial transcript. The director chose not to embellish the story with the plot twists and set pieces that marked his ascendance in Hollywood.’ ইচ্ছে করেই তিনি অন্য রাস্তায় হেঁটেছেন। ছবির শুরুতেই হিচককের চিরাচরিত ক্যামিও। কিন্তু সেই দৃশ্যের ভাবনাও যথেষ্ট ব্যতিক্রমী। নিজের ওপর কোনও আলো ফেলেননি হিচকক। সিলুয়েট ইমেজে ক্যামেরার কাছে এগিয়ে এসে শুধু বলেন, ‘এটা সত্য ঘটনা!’ ছবি দেখে মুগ্ধ জঁ-লুক গদার লেখেন, ‘The only suspense in The Wrong Man is that of chance itself. The subject of this film lies less in the unexpectedness of events than in their probability. With each shot, each transition, each composition, Hitchcock does the only thing possible for the rather paradoxical but compelling reason that he could do anything he liked.’

‘দ্য রং ম্যান’ সম্পর্কে ত্রুফোর প্রতিক্রিয়া ভাল-মন্দ মেশানো। নোটবইয়ে বেশ কিছু ধারালো প্রশ্ন জমা ছিল।

Truffaut : Do you feel The Wrong Man lived up to your usual standards?

Hitchcock : Well, that faithfulness to the original story resulted in some deficiencies in the film’s construction. The first weakness was the long interruption in the man’s story to show how the wife was gradually losing her mind. By the time we got to the trial, it had become anti-climactic. Then, the trial ended abruptly, as it did in real life. It’s possible I was too concerned with veracity to take sufficient dramatic license.

আলোচনা যত এগোয়, ক্রফো ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। হিচকক কিন্তু দিব্যি শান্ত স্বরে জবাব দিচ্ছেন। মূল ভাবনার বিশ্লেষণ থেকে আত্মসমালোচনা— কোনওকিছুই বাদ যায় না। শেষে হিচকক কিছুটা ক্লান্ত হয়ে বলেন, ‘Well, let’s file The Wrong Man among the indifferent Hitchcocks…’

Truffaut : That’s not what I was getting at. I hoped you might defend the picture.

Hitchcock : Impossible, I don’t feel that strongly about it. But I did fancy the opening of the picture because of my own fear of the police…

তখন হিচককের বয়স পাঁচ। লন্ডনে ওদের বাড়ির পাশেই হ্যারো রোড থানা। একদিন ওর বাবা একটা ভাঁজ করা চিরকুট দিয়ে বললেন— ‘থানায় দিয়ে এসো’।

সরল বিশ্বাসে ও থানায় যায়, অফিসারকে চিঠি দেয়। অফিসার জেলের একটা ঘর খুলে ওকে ভেতরে ঢুকতে বলে। কিছুই না বুঝে ও ভেতরে ঢোকে। বিশাল লোহার গেট সশব্দে বন্ধ হয়। তালা লাগিয়ে আফিসার বলে, ‘আমরা এভাবেই দুষ্টু ছেলেদের শাস্তি দিই।’ পাঁচ মিনিট বন্দি করে রাখার পর ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

‘কী করেছিলেন? কীসের শাস্তি?’ ত্রুফো জানতে চান।

‘কী করেছিলাম আজ আর মনে নেই’, আলফ্রেড হিচককের অকপট স্বীকারোক্তি— ‘কিন্তু জেলঘরের মধ্যে ওই পাঁচটা মিনিট কোনওদিন ভুলতে পারিনি!’