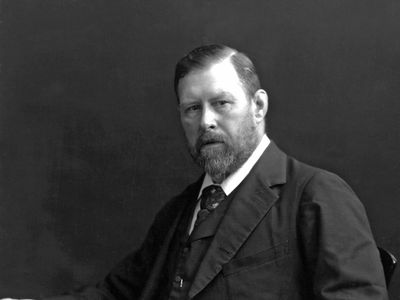

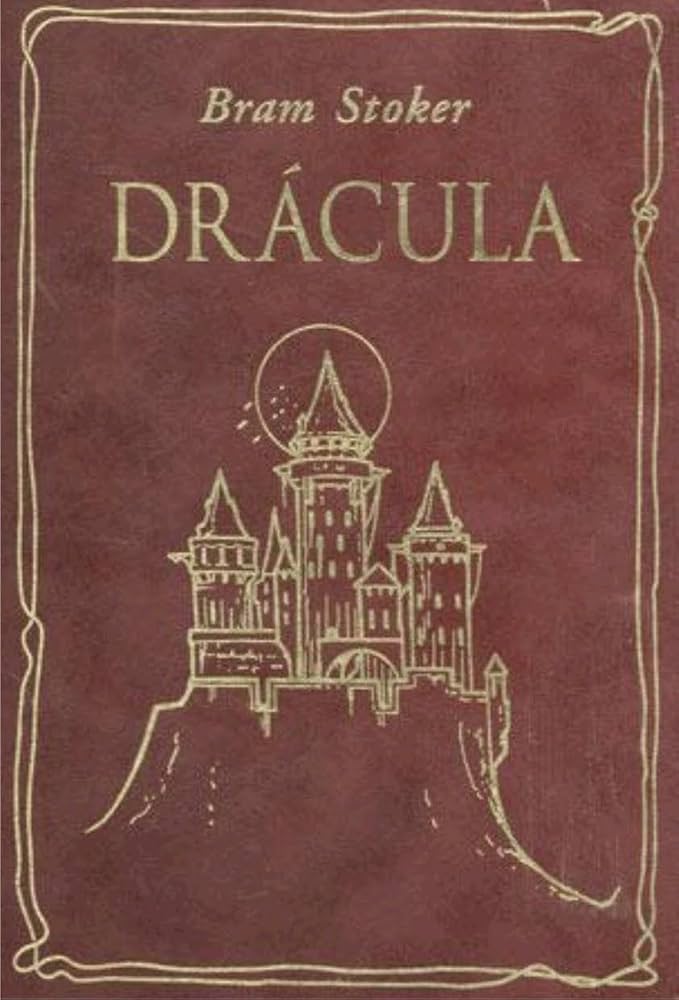

আব্রাহাম ‘ব্রাম’ স্টোকারের নাম শুনলেই আজও হরর-প্রেমীদের মনে প্রথমেই ড্রাকুলার ছবি ভেসে ওঠে। অন্ধকার কাসলের ছায়ায় রহস্যময় নৃশংস কাউন্ট, যার তীক্ষ্ণ দাঁতে রক্ততৃষ্ণা, যার ফ্যাকাশে মুখের জ্বলজ্বলে চোখজোড়া কাঁপিয়ে তোলে ট্রানসেলভেনিয়া থেকে ভিক্টোরিয়ান লন্ডনের মানুষকে।

কিন্তু ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম হরর গল্পের স্রষ্টার জীবন কেমন ছিল? তিনি ছিলেন একাধারে দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী, থিয়েটারের ম্যানেজার, বিখ্যাত অভিনেতার আমৃত্যু বন্ধু, বিংশ শতকের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-সচেতন ভোরের আলোয় ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকা কুসংস্কার ও কিংবদন্তির শেষ রক্ষাকর্তা। দৈনন্দিন জীবনে ভিক্টোরীয় সমাজের ছায়াঘেরা করিডরে নিঃশব্দে বিচরণ করতে থাকা মানুষটি কীভাবে রেখে গেলেন এমন একটি সাহিত্যকীর্তি, যার প্রতিধ্বনি আজও দেশ-কাল নির্বিশেষে অমলিন।

স্টোকার যদিও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই লন্ডনে কাটান, কিন্তু তাঁর শিকড় ছিল আইরিশ। জন্ম হয় ১৮৪৭ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে। বাবা আব্রাহাম ও মা শার্লটের সাত সন্তানের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় অত্যন্ত রুগ্ন এবং অসুস্থ থাকার জন্য বেশিরভাগ সময়েই বিছানাই ছিল তাঁর আশ্রয়। মা শার্লট শোনাতেন নানা আইরিশ লোককাহিনি— অশরীরী, অলৌকিক সব গল্প। এছাড়া, মা-এর কাছে শোনা, ১৮৩২ সালের আইরিশ কলেরা মহামারী এবং মানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও মৃত্যুর গল্প তাঁর শিশুমনকে প্রভাবিত করেছিল। সাত বছর বয়সে সেরে ওঠার পর, ব্রাম সেকেন্ডারি স্কুল শেষ করে যোগ দেন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে। সেখান থেকে ১৮৭০ সালে বিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক হয়ে পাশ করার পর, তিনি সরকারি কর্মচারী-রূপে আয়ারল্যান্ডে কাজ শুরু করেন।

আরও পড়ুন : আগাথা ক্রিস্টিই ভেঙেছিলেন হত্যাকারী ধরার ছক! লিখছেন শাক্যজিৎ ভট্টাচাৰ্য…

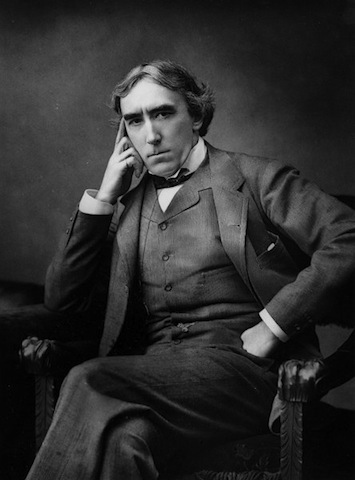

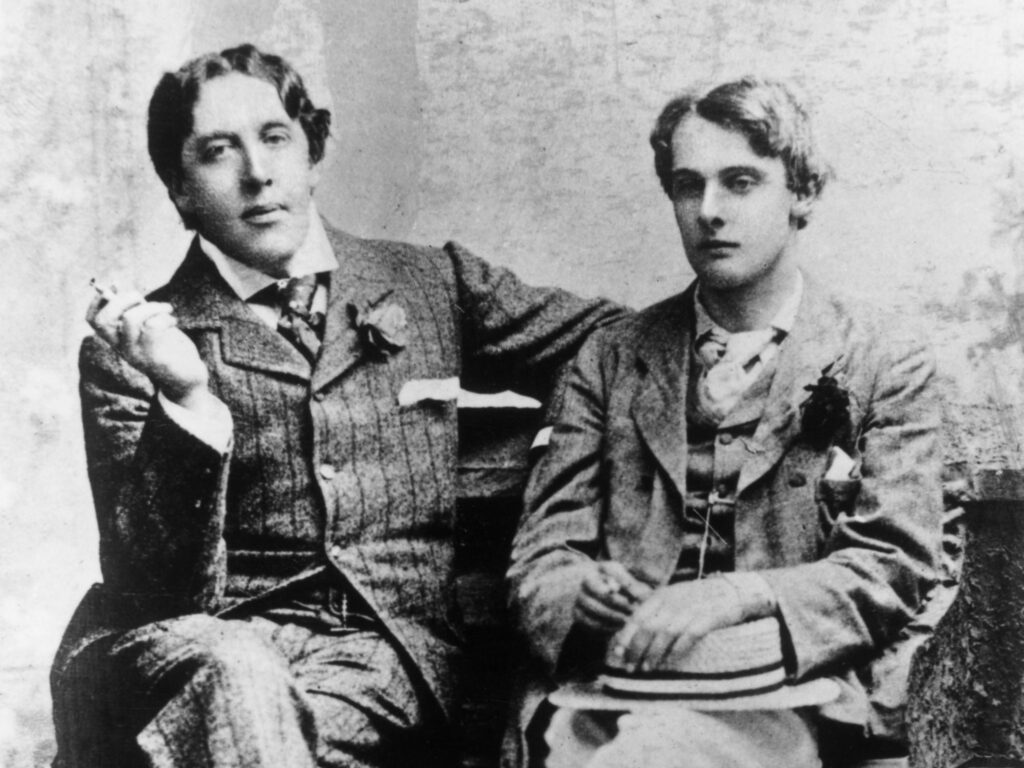

এই সময়ে কাজের মাঝে তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। প্রথম হরর গল্প, ‘দ্য চেইন অফ ডেস্টিনি’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। এই বছরেই তিনি প্রথম সামাজিক উপন্যাস ‘দ্য প্রিমরোজ পাথ’ প্রকাশ করেন। মাঝে মাঝে ‘ডাবলিন মেইল’-এ তিনি থিয়েটারের সমালোচনা লিখতেন। ১৮৭৬ সালে এই সমালোচনা লেখার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সেই সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা হেনরি আরভিন-এর। কয়েকবার একসঙ্গে নৈশভোজে যাওয়ার পরে এই আলাপ পরিণত হয় বন্ধুত্বে। ১৮৭৮ সালে ব্রাম ফ্লোরেন্স নামক এক নারীর প্রেমে পড়েন। অন্যদিকে ফ্লোরেন্সের পানিপ্রার্থী ছিলেন আরেক বিখ্যাত আইরিশ সাহিত্যিক, অস্কার ওয়াইল্ড। শেষ পর্যন্ত ফ্লোরেন্স ব্রামকে বিবাহ করলেও অস্কারের সঙ্গে ব্রামের সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

সেই বছরই ব্রাম লন্ডনে আরভিনের থিয়েটার সামলানোর আহ্বান পান। শুধু সুদর্শন অভিনেতাই নন, মানুষ আরভিনের অসামান্য ক্ষমতা ছিল অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার। ব্রাম সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন অরভিনের থিয়েটার লাইসিয়ামে। আরভিনের কতটা প্রভাব যে ব্রামের ওপর পড়েছিল, তা বোঝা যায়, যখন তিনি তাঁর একমাত্র ছেলের নাম আরভিন রাখেন।

এর পরের কয়েক বছর ব্রাম লেখেন ছোটদের গল্পের একটি সংকলন ও একটি অলৌকিক উপন্যাস ‘দ্য স্নেকস পাস’।এরপরেই ব্রাম হাত দেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস ‘ড্রাকুলা’ লেখার কাজে। কিন্তু কে ছিল ড্রাকুলার চরিত্রের অনুপ্রেরণা?

গবেষকরা মনে করেন, এর পিছনে ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় স্যর আরভিন। আরভিন আর ব্রামের সম্পর্কটা ছিল রহস্যে ঘেরা। সেই ১৮৭১ সাল থেকে আরভিনের অভিনয়ের ভক্ত ছিলেন ব্রাম। দু-জনেই পরস্পরের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। এমনকী, ব্রামকে চিঠিতে ‘ভালবাসা-সহ’ বলেও সই করেছেন আরভিন। অন্যদিকে আরভিনকে প্রায় পুজো করতেন স্টোকার। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে থিয়েটারের সমস্ত কাজ পরিচালনা করতেন তিনি। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে আরভিনের থিয়েটারের সাফল্যের পিছনে স্টোকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরভিন ছিলেন গভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অহংকারী। জীবনীকাররা বলেছেন, তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল চারপাশের মানুষের থেকে জীবনীশক্তি শুষে নেওয়ার। স্টোকার আমৃত্যু তাঁকে নিজের সবথেকে কাছের বন্ধু হিসেবেই দেখে গেছেন। তবে সেই আরভিনই কিন্তু আবার ড্রাকুলা গল্পটির প্রতি উদাসীন ছিলেন, এমনকী, স্টোকার যখন কাউন্টের চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব দেন, আরভিন তা ফিরিয়ে দেন। আরভিন যেন ড্রাকুলার মতোই আত্মমগ্ন, ভীতিপ্রদ আর রহস্যময়।

স্টোকারের সঙ্গে আরভিনের সম্পর্ক কেমন ছিল সেই নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। স্টোকার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রতি অকুন্ঠ ভালবাসা আর শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই প্রকাশ করেননি। ভিক্টোরিয়ান যুগে সমকামী সম্পর্কের কোনও পরিসর ছিল না। তাই অনেকে মনে করেন, একান্ত বাধ্য হয়ে সমাজের চাপেই স্টোকার ফ্লোরেন্সকে বিবাহ করেন, এবং তাদের মধ্যে এক ছাদের নিচে বসবাস করা ছাড়া কোনওরকম সম্পর্ক ছিল না। তবে ব্রাম আমেরিকান সমকামী বিতর্কিত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে যে চিঠি লেখেন, তাতে মনে করা হয় তিনি কিছুটা হলেও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এই সময়েই ব্রামের বন্ধু অস্কার ওয়াইল্ড জড়িয়ে পড়েন সমকামী সম্পর্কে এবং সেই নিয়ে শুরু হয় ইংল্যান্ডে একটি মামলা। ভিক্টোরিয়ান সমাজে সমকাম একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হত এবং অস্কারের মামলাটি সাধারণ মানুষের মনে সমকামীদের প্রতি ঘৃণা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই সময় থেকেই, ব্রামও সমাজের চোখ থেকে যেন অদৃশ্য হয় যান। গবেষকরা মনে করেন, আত্মগোপনের সময়টি হয়তো নিতান্তই কাকতালীয় নয়।

ব্রামের আগে যে কেউ ভ্যাম্পায়ার নিয়ে গল্প লেখেনি, তা নয়। স্লাভিক ভ্যাম্পায়ারের কাহিনি অন্তত আটশো বছরের পুরনো হলেও উনবিংশ শতাব্দী থেকে এই লোককথা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮১৯ সালে জন উইলিয়াম পলিডোরি-এর ‘দ্য ভ্যাম্পায়ার’ এবং ১৮৭২ সালের জোসেফ শেরাডন লা ফানুজ-এর ‘কারমিল্লা’ থেকে ব্রাম ড্রাকুলার গল্প লিখতে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মনে করা হয়। ড্রাকুলার মূল কাউন্টের চরিত্রটির সঙ্গে ঐতিহাসিক শাসক ভ্লাড ড্রাকুল দ্য থার্ড-এর নামের মিল আছে। কিন্তু এর বাইরে কাউন্টের বর্ণনার সঙ্গে ড্রাকুল-এর থেকে আরভিনেরই মিল বেশি।

ব্রামের আগে ভ্যাম্পায়ার ছিল অশরীরী প্রাণী, যারা মানুষের রক্ত চুষে খেত, যাদের মৃত্যু নেই— কিন্তু তিনি আগের সমস্ত ভ্যাম্পায়ার-কাহিনিগুলিকে শুধুমাত্র যে একসঙ্গে করে একটি মিথ তৈরি করলেন, তা নয়, সেই মিথকে একটি রহস্যময় ও আকর্ষণীয় চেহারাও দিলেন। এই ক্ষেত্রে জোনাথন হার্কারের কাউন্টের প্রতি যে নিষিদ্ধ আকর্ষণ, তা যদি ব্রামের ভিক্টোরীয় যুগের অবদমিত যৌন চাহিদার প্রতীক ভাবা হয়, তাহলে হয়তো খুব একটা ভুল হবে না। যে-কোনও সমকামী মানুষই অস্কার ওয়াইল্ডের বিচারের পরে বুঝতে পেরেছিলেন, ভিক্টোরীয় সমাজে তাদের স্থান হবে না। অনেক গবেষকই মনে করেন, ড্রাকুলার হররের আড়ালে ব্রামের যৌন অতৃপ্তি, লজ্জা ও বিভ্রান্তি লুকিয়ে ছিল। ড্রাকুলার আবেদন যেভাবে সভ্য ব্রিটিশ সমাজের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যে-কোনও সমাজ বহির্ভূত যৌন চেতনা যেন তারই রূপ।

এছাড়াও ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কিত যে বহু প্রচলিত লক্ষণগুলি আমরা জানি, যেমন কাঠের টুকরো হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে মারা, রসুন দিয়ে আটকানো, কফিনের মধ্যে ঘুমনো, সূর্যের আলোয় পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেককিছুই ব্রামের মস্তিস্কপ্রসূত ছিল। অন্যদিকে, তিনি কিন্তু ড্রাকুলা আর পরবর্তী বইগুলিতে নারীচরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও শক্তিশালী করে এঁকেছিলেন, যা সেই সময়ে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেয়। ড্রাকুলার গল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ব্রিটেনের মানুষদের পূর্ব ইউরোপের অপেক্ষাকৃত ‘অসভ্য’ মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও ভয়। এই জেনোফোবিয়ার পিছনে অবশ্যই উনবিংশ শতাব্দী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। শিক্ষিত ব্রিটিশ জোনাথন সহজেই স্লাভিক গ্রাম্য মানুষদের অসভ্য, বর্বর বলে অভিহিত করে। অন্যদিকে গল্পের ভিলেন পূর্ব ইউরোপের ট্রানসিলভেনিয়া-র এক কাউন্ট, যে লন্ডনে এসে ত্রাস সৃষ্টি করে। পূর্ব ইউরোপ থেকে কাজের সন্ধানে বা ধর্মীয় কারণে আসা শরণার্থীদের প্রতি ইংল্যান্ডের মানুষের ভয়ের প্রতীক হলেন কাউন্ট।

ব্রামের আগে ভ্যাম্পায়ার ছিল অশরীরী প্রাণী, যারা মানুষের রক্ত চুষে খেত, যাদের মৃত্যু নেই— কিন্তু তিনি আগের সমস্ত ভ্যাম্পায়ার-কাহিনিগুলিকে শুধুমাত্র যে একসঙ্গে করে একটি মিথ তৈরি করলেন, তা নয়, সেই মিথকে একটি রহস্যময় ও আকর্ষণীয় চেহারাও দিলেন।

ড্রাকুলার গল্পের মধ্যের এই প্রতীকগুলি বাদ দিলেও, ব্রাম যে চিঠি আর জার্নালের আকারে গল্পটি বলেছেন, তাও অভিনবত্ব আর প্রশংসার দাবি রাখে। আশ্চর্য ব্যাপার ১৮৯৭ সালে বইটি প্রকাশ পাওয়ার পরেও সেটি পাঠকদের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। এমনকী, ব্রামের জীবদ্দশায় তাঁর সেরা সাহিত্যকীর্তি হিসেবে কেউ ড্রাকুলা ধরেনি।

১৯০৫ সালে বন্ধু আরভিনের মৃত্যুর পরে ব্রাম তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে একটি বই লেখেন। ড্রাকুলার পরেও তিনি বেশ কিছু উপন্যাস লিখে গেছেন, যাদের মধ্যে ‘দ্য জুয়েল অফ দ্য সেভেন স্টারস’, ‘দ্য লেডি অফ দ্য শ্রাউড’, ‘দ্য লেয়ার অফ দ্য হোয়াইট ওয়ার্ম’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০ এপ্রিল, ১৯১২ সালে স্ট্রোকের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৯১৪ সালে, ফ্লোরেন্স ‘ড্রাকুলাস গেস্ট অ্যান্ড আদার উইয়ার্ড স্টোরিজ’ নামে একটি অলৌকিক গল্প সংকলন প্রকাশ করেন।

১৯২২ সালে ড্রাকুলা অবলম্বনে ‘নসফেরেতু’ নামে একটি নির্বাক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। ফ্লোরেন্স দাবি করেন, সিনেমাটির প্রযোজক তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় স্বত্ব কেনেননি এবং কোনওরকম অনুমতিও নেননি। বেশ কয়েক বছর মামলা চলার পরে ফ্লোরেন্স মামলাটিতে জিতে যান এবং দাবি জানান, ফিল্মটির সমস্ত কপি নষ্ট করে ফেলতে হবে। যদিও কিছু কপিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় এবং আজ সিনেমাটি নির্বাক যুগের অন্যতম একটি চলচ্চিত্রের তকমা পেয়েছে। এই মামলা এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বেলা লেগোসি অভিনীত ব্রডওয়ের ড্রাকুলা থিয়েটার ও সিনেমা, বইটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে নিয়ে যায়।

ব্রাম স্টোকার চলে গেছেন একশো বছরের বেশি হল, কিন্তু ড্রাকুলার সত্যিই মৃত্যু নেই। সে বারবার ফিরে আসে হরর সাহিত্যে, সিনেমায়, কমিকসে, কার্টুনে, নাটকে, ভিডিও গেমে নতুন রূপে। রাত গভীর হলে, অন্ধকার ঘরের জানালায় বাতাস ধাক্কা দিলে যেন এখনও আমরা শুনতে পাই, ঝরা পাতার মাঝে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ, কে যেন ফিসফিসিয়ে বলে, ‘কান পেতে শোনো, রাত্রির সন্তানেরা কোন সুরে গান গায়।’

তথ্যসূত্র:

১) Something in the Blood: The Untold Story of Bram Stoker, the Man Who Wrote Dracula, David J. Skal

২) https://www.bramstokerestate.com/ (The official website of Bram Stoker Estate)

৩) https://victorianweb.org/authors/stoker/index.html (The Victorian Web)

৪) Dracula Annotated for the 125th Anniversary, Dacre Stoker

৫) ভ্যাম্পায়ার, রণেন ঘোষ