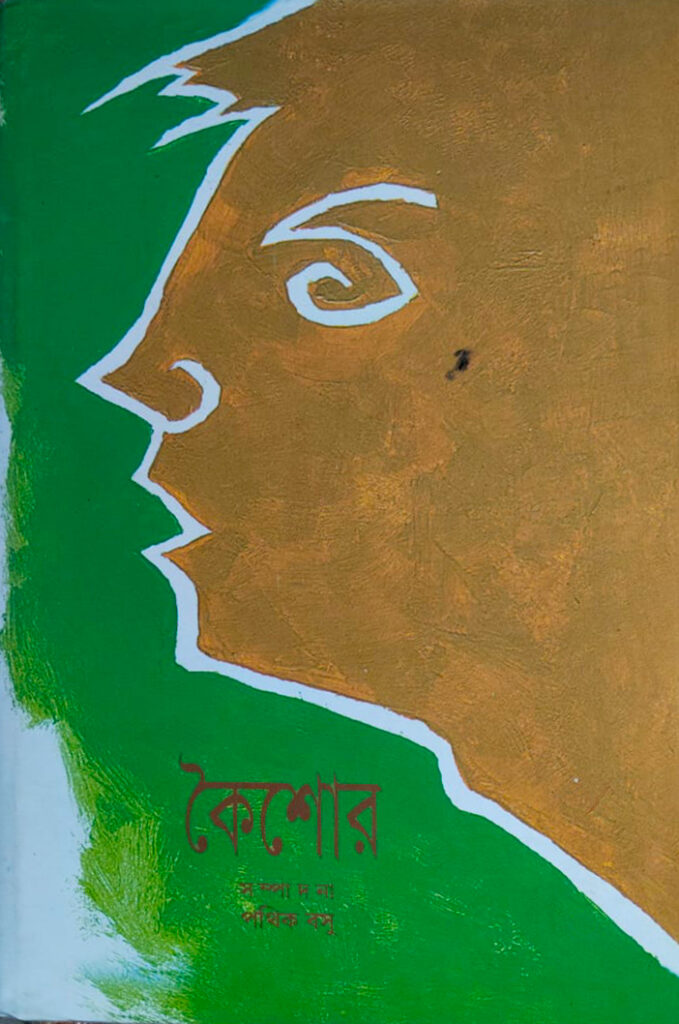

গরমে ঘেমে ওঠা অন্যরকম দেখতে হতে থাকা শরীর আর গ্রন্থি-গ্রন্থি ব্যথা, বাড়ির আইন অমান্যের পর দলে দলে যোগদান বর্ষার জলভরা প্যাচপ্যাচে কাদামাঠে আর অকারণে ডাইভ মারা, হাতে চকলেট বোম ফাটাতে পারার শরৎ পুজো, হেমন্তের বুঝে উঠতে না পারা অদ্ভুত সব মনখারাপ আর এগারো টাকার এসএমএস প্যাক শেষ হয়ে যাওয়া রাগ, মফসসল শীত-সকালের খান খান হাওয়ায় খেজুর গাছে রস ধরার যে শিরশির-শরশর ঝিমধরা মন্থরতা আর অজানা আশ্চর্য, দোলে বাসন্তী রঙ কতদূর গড়াল দেখতে গিয়ে চোখের সামনে খুঁজে পাওয়া দিদিদের নিষিদ্ধ বুকত্যকা— এই ছয় ঋতুর ছয় রিপুর ছয় পায়া নির্জন বিছানায় কোলবালিশের সাথে কখনও মারামারি, কখনও জাপটা-জাপটি যে টালমাটাল কৈশোর গেছে, তা যেন কোন আশ্চর্য জাদুতে মিলে গিয়েছিল পথিক বসু সম্পাদিত বই ‘কৈশোর’-এর প্রচ্ছদের সঙ্গে। শুভাপ্রসন্নের আঁকা সেই অরূপ মুখখানি! দেখেই মনে হয়েছিল, তোমার কথা আমিও কিছু জানি। মাতৃভাষা মানে তখনও আড়াল-আবডালে খিস্তি। যুদ্ধ মানে তখনও ইতিহাস বই। অন্ধকার মানে ভয় কম, আগ্রহ বেশি আর অনশন মানে ফাইনালে আর্জেন্টিনা রানার-আপ।

তারপর সময় বয়ে যায়, জলের ধারার ন্যায়। প্যানডেমিক বলে কিছু একটা হয়ে যায়। বিস্ফোরণের অভ্যস্ততা আসে মধ্যপ্রাচ্য-সহ পৃথিবী জুড়েই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠেন ডিজিটাল ক্রিয়েটর। ইলন মাস্ক নিজের সন্তানের নাম রাখেন X Æ A-Xii Musk. এরই মধ্যে একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরে এল একটা পোস্ট। নিজের আঠারো বছর বয়সটা তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি কী বলবে? কোনও উপদেশ?

আরও পড়ুন : নিজেদের ‘জিবলিফাই’ করার আগে ভেবে নিন, কোন অন্ধকারে পা ফেলছেন? লিখছেন অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়…

এমন এক প্রশ্নের নব্বই শতাংশ উত্তর দেখলাম— ট্রাস্ট নো ওয়ান। কাউকে বিশ্বাস নয়। এই নব্বই শতাংশেরই বয়স কৈশোরে বা কৈশোর ছাড়িয়ে এগিয়েছে খানিক। বিস্মিত হলাম। ’৯৯ সালে জন্মেও বোধহয় অভ্যস্ত হতে পারিনি এমন সব জেন-জি প্রবণতাগুলির সঙ্গে। অভ্যস্ত হতে চাইওনি। সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া লিমিটেড সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ দেখে এমন সব বিস্ময়, বেদনার সঙ্গে আর-একটি অনুভবেও জারিত হলাম প্রবল। ভয়।

ইন্সেল, ম্যানোস্ফিয়ার, চ্যাড, স্টেসি, রেড পিল, ব্লু পিল, ব্ল্যাক পিল— প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে আলাপ ছিল না আমার। নবীনদের অভিহিত করার জন্য বর্ণমালা যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, তাই জেন-জি-র পরে আজকাল শোনা যাচ্ছে জেন আলফা, জেন বেটা। প্রথম বিশ্বে ওইসব শব্দের প্রসার ও সংক্রমণ হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বেও এই সংক্রমণ অচিরেই একটা অতিমারীর রূপ নিতে পারে, আর তা প্রথম বিশ্বের থেকে অবশ্যম্ভাবীভাবে বেশি ভয়ানক হবে, কারণ তৃতীয় বিশ্ব নকল করতে চাইবে প্রথম বিশ্বকে।

এই জেন জি-আলফা-বেটারা যে ভাষায় কথা বলেন বা ভবিষ্যতে বলে উঠবেন, তা আমি বুঝি না, আগ্রহীও নই, কিন্তু একটা কোনও আলাদা পৃথিবী তো ওঁদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে নেই (এখনও পর্যন্ত নেই, ভবিষ্যতে ইলন মাস্কের মহানুভবতায় হতেও পারে), তাই জেন-জি-জেন আলফার পৃথিবীতে আমাকেও থাকতে হবে, সেখানে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় ওঁরা সংযোগ করবেন, যে সংযোগ আর ভাষা মূলত বিচ্ছিন্নতার, অবিশ্বাসের আর ঘৃণার। তারপর নিজের একান্ত কুঠুরিতে অনলাইন গেমিংয়ের জগতে বুঁদ হয়ে থাকবেন, শরীর দুলিয়ে নেচে উঠবেন অদ্ভুতুড়ে কোনও গুব্গাবে আর তীব্র শঙ্কায় খুঁজে চলবেন এনিমি, দেখতে পেলেই একপলকে মেরে ফেলবেন তাকে, স্কোর বাড়বে, তারপর এই হত্যা একদিন কম্পিউটার থেকে নেমে আসবে সত্যিকারের রাস্তায়, জর্জ সোডিনি, এলিয়ট রজার, অ্যালেক মিনাসিয়ান কিংবা স্কট বিয়ার্লি নামক কেউ কেউ বেমালুম খুন করবেন মহিলা, পথচারী-সহ অনেককেই, এরা নিজেদের চিহ্নিত করবেন ইন্সেল গোষ্ঠীর একজন হিসাবে, যারা বিশ্বাস করেন তাঁদের সম্পর্ক ও যৌনজীবন প্রস্ফুটিত নয় এবং এই অভাবের জন্য দায়ী মহিলারা ও সমাজ।

এই ইন্সেল হয়ে ওঠার পিছনে বুলিং-সহ নানা গূঢ় কারণ রয়েছে। রয়েছে একাকিত্ব, অবসাদ, উদ্বেগ ও প্রত্যাখ্যানের মতো জটিল বিষয়গুলি। বছর তেরোর জেমি মিলার যেমন বিশ্বাস করে ফেলবে, সে অসুন্দর। অসুন্দরতম। সমাজ-স্বীকৃত চোখে সে বুঝে নিতে শিখবে, কোন শরীর আকর্ষণীয় আর কোনটা নয়। সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে সে নিজের মতো করে পাঠ করে ফেলবে তার সমবয়সিদের মনোজগৎ, দুর্বলতা-সবলতা-সহ অনেক কিছুই যা আসলে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ ভুল-ভঙ্গুর-পলকা কিছু ধারণার ওপরে। তার চিন্তাজগৎ দোমড়াতে শুরু করবে, হাতে উঠে আসবে ছুরি, যে ছুরির মালিক তার সহপাঠী রায়ান, যে জনপ্রিয়তাকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তদন্তকারী অফিসারকে সে প্রশ্নও করে, আপনি সত্যিই খুব জনপ্রিয় ছিলেন? ‘উইথ গার্লস্ অ্যান্ড স্টাফ?’— এই প্রশ্নের সময় তার চোখে খেলা করে যাবে লোভের চক্মকানি।

জনপ্রিয় হয়ে উঠতে চাওয়ার পিছনে অবধারিতভাবে আছে ভয়াবহ কোনও অস্তিত্বের সংকট। সাম্প্রতিক ভুল পথে চালিত কৈশোর তাকে চিহ্নিত না করে চাপা দিতে চায়, নির্মূল করতে চায়, এড়িয়ে যেতে চায়, ঢেকে রাখতে চায় নানা কিছু দিয়ে। বুঝে উঠতে পারে না, ‘the desire for eliminating pain is pain.’

হয়তো আমার ভাল লাগে না কে-পপ কিংবা কে-ড্রামা, কিন্তু সকলেই সেগুলো দেখে ও আলোচনা করে এবং নিজেদের ‘কুল’ ও আধুনিক মনে করে। তাই আমাকেও দেখতে হবে কে-পপ বা কে-ড্রামা, আমাকেও অ্যানিমে-র ফ্যানাটিক ফ্যান হয়ে উঠতে হবে, আমাকেও নতুন কিছু শব্দ নিজের স্কুলব্যাগে রেখে দিতে হবে, যার চকিত প্রয়োগে আমি বাকিদের কাছে হয়ে উঠব সমান-সমান ‘কুল’ এবং জনপ্রিয়। আমি যা নই, তা নিজের ওপর চাপানো, আমি যা ভাবি না, তা নিজেকে দিয়ে ভাবানো, আমি যা করি না, তা নিজেকে দিয়ে করানো, যেভাবে কথা বলি না, সেভাবে কথা বলানো, যা শুনি না, তা শোনানো, যা খাই না, তা খাওয়ানো, যে পোশাক পরি না, তা নিজেকে পরানো, ভাঙা অ্যান্ড্রয়েডের ওপর আইফোনের কভার লাগানো, মুখের রং উজ্জ্বল করতে নিত্যনতুন ক্রিম মাখানো, সরস্বতী পুজোর আগে এক সপ্তাহ জিম করে হাত ফোলানো, নিয়মিত প্রেমিকের কিংবা প্রেমিকার মোবাইল চেক করা, তীব্র মারধর করে ভালবাসার দোহাই দেওয়া, সংখ্যালঘুদের এড়িয়ে চলা— সমস্তই শুধু বাকিদের মতো হয়ে ওঠার তাড়ণায় আর ট্রেন্ডিং থাকতে পারার নিরাপত্তায়।

যাতে দুঃস্বপ্নেও একা না হয়ে পড়তে হয়, যাতে কেউ ঠাট্টা করতে না পারে, যাতে কেউ মুখে থুতু ছুড়ে দিতে না পারে— তাই ক্রমাগত এক চাপিয়ে যাওয়া নিজের সমগ্র অস্তিত্ত্বের ওপর আর পাশের জনকেও চাপাতে প্রলুব্ধ করা। এই উন্মত্ততার বিদ্যালয়ের জাঁতায় প্রতিদিন বয়ঃসন্ধির যে অসম লড়াই, তা থেকে দুর্গন্ধ ঠিকরে বেরনোই অনিবার্য। তাই ডি এস মিশা ফ্র্যাঙ্ক স্কুলে দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে বলে ওঠেন, ‘ইটস লাইক আ মিক্সচার অফ ভমিট, ক্যাবেজ অ্যান্ড মাস্টারবেশন।’ অথচ তা তো হওয়ার কথা ছিল না। আমার কৈশোর কো-এড হাই স্কুলে তো ছিল না এই উত্তরাধুনিক দুর্গন্ধ।

পথিক বসু-র সম্পাদনায় ‘কৈশোর’ নামক বইটির প্রচ্ছদে শুভাপ্রসন্ন এক আঁচড়ে যে কৈশোর-মুখ এঁকেছিলেন, এক আঁচড়ের যে স্পষ্টতা ও পেলব তীক্ষ্ণতা ছিল ওই মুখটিতে, যে উন্মোচন অজানার উদ্দেশে, যে মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ যেন আমাদেরই মুখ, সেই মুখের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকে এইসব জেন আলফা মুখ। ঔদ্ধত্য, আইন অমান্য বিপ্লবের মতো সব কৈশোরেই থাকে, কিন্তু ঔদ্ধত্যকে ঢাল করে সেই ঢালের নেপথ্যে আপামর রগড়ের বিস্তীর্ণ উল্লাসমঞ্চ ছিল না আমাদের কৈশোর। ছিল না এক অপার্থিব নৃশংসতার রণনৃত্য। মোবাইল রেখে দিতে বলায় যেভাবে এক ছোট ছাত্র শিক্ষিকা ফেন্যুমোর-কে বলে ওঠে, ‘শাট আপ মিস।’

মহাভারতের আপদ্ধর্ম পর্বে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন ভীষ্মকে— নৃশংস কে? ভীষ্ম জবাব দিলেন, ‘যে উত্তম ভোজ্য, পেয়, লেহ্য আরও দামি দামি ভোগ্যদ্রব্য চেয়ে থাকা অভুক্ত মানুষদের মধ্যে বসে দেখিয়ে দেখিয়ে উপভোগ করে খায়, তাকেই নৃশংস বলা উচিত।’ সাদা চামড়ার সহপাঠী-সহপাঠিনীরা তাই দেখিয়ে দেখিয়ে উপভোগ করে তাদের সাদাত্ব আর কালো চামড়ার নির্জন মেয়েটা স্কুল ছুটির পর একা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে বাড়ি ফিরতে থাকা অসংখ্য সাদা চামড়াদের, সবাই তার সহপাঠী, কেউ তার বন্ধু নয়। ঠিক যেভাবে পটল ও শাকসবজি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে রিল বানান তৃতীয় বিশ্বের কোনও কোনও ডিজিটাল ক্রিয়েটর আর দেখিয়ে দেখিয়ে উপভোগ করেন তার ‘ফান’ ছড়ানোর ক্ষমতা, বাড়তে বাড়তে থাকে ভিউজ, আর নবীন কোনও ডিজিটাল ক্রিয়েটর ভাবতে থাকেন, আমার কেন নেই ওর মতো পাঁচ লক্ষ ফ্যান-সাবস্ক্রাইবার? ‘ফান’ বোধহয় কম পড়ে যাচ্ছে, আমারও সর্বাঙ্গ তবে আবৃত করতে হবে পটলের চেয়ে উঁচু দরের কিছু দিয়ে, হতে পারে তা মাছ কিংবা মাংস। মনে পড়া স্বাভাবিক, বিনয় মজুমদারের ‘পরোপকারী’ ছোট গল্প, যেখানে উপদেশ শোনা যায়, মানুষ মুরগি-পাঁঠা কেটে খায় কারণ মানুষ পাঁঠার থেকে উঁচুস্তরের জীব। তাই অন্য মানুষের মাংস যদি মানুষ খেয়ে নেয় তাহলে সে অন্য মানুষের চেয়ে উঁচু স্তরের জীব, অর্থাৎ, দেবতা হয়ে যেতে পারে!

তাই ‘অ্যাডোলেসেন্স’ দেখে ভয় করতে থাকে, ভয় করতে থাকে ওইসব ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে থাকা আলফা-বেটা প্রজন্মদের, যারা জানেও না, অন্য সহপাঠীকে কেটে-খেয়ে নেওয়ার দৈনন্দিন অক্লান্ত প্রয়াসের অন্তঃসারশূন্যতা। কোনওদিন জানবে না হয়তো। কোনওদিন জাগিবেও না। যা আমি নই, তা জোর করে গড়ে তোলার এই জগৎজোড়া আয়োজনের মাঝে কী করবে জেমি মিলাররা? দরকার পড়বে কোনও ‘অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট’-এর। দরকার পড়বে কোনও সাহারার। দরকার পড়বে একটা কোনও হট চক্লেটের মাঝে কিছু মার্শমেলোর। ওই মুহূর্তে ও-ই সেই সর্বোত্তম একজন, সেই তিনি যাকে সবচেয়ে বেশি চাই, সঙ্গে-সঙ্গে, পাশে-পাশে চাই। যিনি প্রশ্ন করবেন জেমি কিংবা জেমির মতো অনেকের চোখটা এত লাল কেন? তুলবেন জটিল সব প্রশ্নগুলি, পৌরুষ কী? নারীত্ব কী? যৌনতা কী? মৃত্যু কী? কেউ নিজেকে কীভাবে দেখে? কী মনে করে নিজেকে নিয়ে? অসুন্দর? নির্বোধ? চতুর? ইন্সেল? কালো? সংখ্যালঘু? যেভাবে জেমির বাবার হৃদয় নিংড়ে যায় আত্মজিজ্ঞাসায়, অ্যাম আই বেটার? তেমনই জেমির মতো অনেকেরই এটাই প্রশ্ন, অ্যাম আই বেটার দ্যান আদার্স? অ্যাম আই ক্লেভার? অ্যাম আই স্মার্ট? অ্যাম আই ডিজায়ারেবল? এসব প্রশ্নের মেটাভার্সনির্মিত অসন্তোসষজনক উত্তরের বিস্ফোরণে রক্তক্ষরণ টের পেয়ে শান্ত থাকার ওষুধ গিলে চলা আর শান্ত থাকতে না-পেরে নিত্যনতুন শব্দ ও বাঁচা নিজের ওপর চাপানোর যে অনন্ত প্রয়াস, তা থেকে মুক্তি আদৌ সম্ভব কি না তা ভেবে নেওয়া মুশকিল।

‘মানুষের সব প্রবৃত্তি, সব চিকীর্ষা, এমন কি তথাকথিত স্বতন্ত্র ইচ্ছার মূলে রয়েছে অতৃপ্তি।’ অপ্রাপ্তি। না পাওয়া। বিশ শতকের শুরুতে পরপর দু’বার ভিয়েনার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল না করলে হয়তো অ্যাডলফ হিটলার নামে কোনও শিল্পীকে আমরা চিনতাম। জীবনের চিত্রনাট্য নিখুঁত নয়, কারণ জীবন নিখুঁত নয়। শেষ সেশন জানতে পারার পর জেমি যখন প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সেই উন্মত্ততার সাময়িক ভাঁটায় সে সাইকোলজিস্ট ব্রায়োনি অ্যারিস্টনকে জিজ্ঞাসা করে, ‘ডু ইউ লাইক মি?’ এরপর একটা আছাড়ি-পিছাড়ি নীরবতা। ক্যামেরা সাইকোলজিস্টের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে যায়। কী উত্তর দেবে সে? সামনে যে বসে আছে, সে এক ভয়ানক অপরাধের সঙ্গে জড়িত, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে সহপাঠিনীকে। একে কি পছন্দ করা যায়? একটু আগেই সে ঘর তোলপাড় করেছে, ফেলে দিয়েছে মার্শমেলো দেওয়া হট চক্লেট, অপমান করেছে, ভয়ানক সব কথা বলেছে, তাকে কি পছন্দ করা যায়? হয়তো যায় না। কিংবা হয়তো যায়। সাইকোলজিস্ট ব্রায়োনি তার ভেতরের সমস্ত তোলপাড় গিলে নেয়, নিতে বাধ্য হয়, কারণ সে পেশাদার। গার্ড জেমিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ও জেমি চিৎকার করে জানতে চায়, ব্রায়োনি তাকে একবিন্দুও পছন্দ করে কি না। হয়তো করে, নিশ্চিতভাবেই করে। পেশাদারিত্বের মধ্যে হট চক্লেট থাকলেও পরম যত্নে মার্শমেলো মিশিয়ে দেওয়াটা পৃথিবীর সকল পেশাদারিত্ব, সকল নিয়ম, সকল বিধিনিষেধের বাইরে। ওটুকুই জীবন। উদয়ানাচার্যের কথায় সুখখদ্যোতিক। ‘দারুণ দুঃখ দুর্দিন— দুর্দিন শব্দের সংস্কৃতে মানে হল মেঘাচ্ছন্ন দিন— ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন দিনের পর যদি সন্ধ্যা হয়, তখন যেরকম মৃদু আলো, সেইরকম মেঘাচ্ছন্ন দিনে সামান্য সুখখদ্যোতিক, এই হচ্ছে আমাদের জীবন।’

আমি যেমন নই, তেমন করে আমাকে বাঁচাতে চাওয়ার নেপথ্যে আছে পৃথিবীজোড়া কোটি কোটি টাকার লেনদেন-ব্যবসা। তা তো আর থামবে না। যেমন হয়তো থামবে না বুলিং। হয়তো থামানো যাবে না বন্দুকের উৎপাদন, কিন্তু এখনও বোধহয় থামানো যেতে পারে, ওই বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়াটা। ঠিক যেভাবে জেমির বাবা এডি মিলার তার বাবার বেল্টের মার খেতে খেতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার সন্তান হলে তিনি কখনও এমন আচরণ করবেন না। করেনওনি। কারণ মানুষ পারে, এখনও পারে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আগেই, তবে জেমিকে নিয়ে গার্ড চলে যাওয়ায় এখন নীরবতার মাঝে বৃষ্টির শব্দটা বেশি করে শোনা যায়। ঘরের মাঝে একটা টেবিল, টেবিলে আধখাওয়া একটা স্যান্ডউইচ। দুটো চেয়ার। একটা চেয়ার জেমির। জেমি এখন নেই। অন্য চেয়ারে সাইকোলজিস্ট ব্রায়োনি, যিনি জেমিকে জানাতে পারেননি, তিনি জেমিকে পছন্দ করেন কি না, একবিন্দুও। বৃষ্টির শব্দের মাঝেই কান্নায় দমবন্ধ হয়ে আসে ব্রায়োনির, ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে তাঁর, বিভিন্ন কৌশল কাজে লাগিয়ে লম্বা-লম্বা দম ছেড়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন নিজেকে। পারেন না। খানিক আগেই একজন অফিসার ব্রায়োনিকে বলেছিলেন, কাজ নিয়ে তার হতাশার কথা, যে কাজ অফিসার করেন সেই কাজ ভাল না-লাগার কথা। সেই অফিসারকে ব্রায়োনি বলেছিলেন, বেশিরভাগ সময়েই ব্রায়োনি তাঁর কাজকে পছন্দ করেন। শেষে জেমির জন্য বানানো জেমির আধখাওয়া স্যান্ডউইচটা নিয়ে প্যাকেটে মুড়তে গিয়েও পারেন না ব্রায়োনি। ফেলে দেন। কান্না চাপার তুমুল চেষ্টায় শ্বাসকষ্ট হতে থাকে তাঁর। মনে হয়, বেশিরভাগ সময় তিনি তাঁর কাজকে পছন্দ করলেও আজ এই মুহূর্তটা বোধহয় সেইসব বেশিরভাগ সময়ের মধ্যে পড়ে না। ব্রায়োনি বেরিয়ে যান। অস্বচ্ছ কাচের বাইরে দিয়ে তাঁর অস্বচ্ছ প্রস্থান দেখা যায়। মনে পড়ে, একটু আগে বলা জেমির সংলাপ, ‘ইট ডাজ্ন্ট সিম লাইক আ প্রপার গুডবাই।’ বৃষ্টির শব্দ শুনলেও ঘরের ডানদিকের জানলা দিয়ে রোদও দেখা যায়। রোদ আর বৃষ্টি একসঙ্গে। জীবনের মতোই। ব্রায়োনি যেভাবে উত্তর দিতে পারেন না, জেমির বাবাও আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে জেলে তেরো মাস অতিক্রান্ত তার ছেলের বন্ধ ঘরে ঢুকে আগ্নেয়গিরির মতো কান্না ওগড়াতে থাকেন। গান শোনা যেতে থাকে, World is covered by our trails/ Scars we cover up with paint/ Watch them preach in sour lies/ I would rather see this world through the eyes of a child/ Through the eyes of a child.

ছেলের ওই বিজন ঘরে গাঢ় নীল রঙের দেওয়াল। তার মধ্যে মহাকাশ-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছবি। গাঢ় সেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একজায়গায় দেওয়ালের চটা উঠে বেরিয়ে রয়েছে সাদা ফ্যাক্ফ্যাকে অংশ। দেখে উদ্ধত কোনও উজ্জ্বল ছুরি বলে ভ্রম হয়। ওটা থেকেই যায়। মেলানো যায় না। ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন, ‘মানুষের প্রকৃতি বা মৌলিক চরিত্র যেন এক দোমড়ানো বাঁকানো কাঠ (crooked timber), তাকে নিয়ে অথবা তাকে দিয়ে কোনও ঋজু, সরল, সোজা তত্ত্ব খাড়া করা নিতান্তই অসম্ভব।’ তাই ওটুকুর ব্যাখ্যা হয় না। ওটুকুর বিজ্ঞান নেই। ওটুকুই বিপন্ন বিস্ময়। যে বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে একজন বাবা ভিডিও ফুটেজে তার ছেলেকে খুন করতে উদ্যত দেখে অস্ফূটে বলে ওঠেন, ‘হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান্’!

এই বিপন্ন বিস্ময় আমাদের ক্লান্ত করে, জেমি তার তেরো বছর বয়সে বুঝে উঠতে পারেনি এই বিপন্নতা কিন্তু সে অনুভব করেছে ক্লান্তি। সীমাহীন ক্লান্তি। জেমি তাই ব্রায়োনিকে চিৎকার করে বলে, ‘আই অ্যাম টায়ার্ড। আই অ্যাম সো সো টায়ার্ড।’ জেমির বাবাও অপার ক্লান্তিতে জেমির বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদেন, জেমির পুতুলটাকে যত্নে শুইয়ে চাদর চাপা দিয়ে চলে যান। প্রায় অস্ফুটে স্বগত উচ্চারণ শোনা যায়, ‘আই অ্যাম স্যরি সন। আই শুড হ্যাভ ডান্ বেটার।’ জেমির বিছানাটা ও গায়ে জড়ানোর ব্ল্যাঙ্কেটটিও ঘন নীল, এমনভাবে ওই বিছানা আর দেওয়াল মিশে থাকে, যেন মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ডটাই নেমে এসে মিশে গেছে জেমির বিছানার সঙ্গে। জেমির বালিশে শুয়ে থাকে জেমির পুতুল। চারিপাশে জেগে থাকে ব্রহ্মাণ্ড আর একটুকরো চটে যাওয়া দেওয়াল, সাদা ছুরির মতো।

যে বিপুল অপচয়ের আঁচে আর গন্ধে ম ম করতে থাকে এই শেষ শটটি, তা মনে পড়ায় আবহমান মানবজমিনের কথা, যে জমিন আবাদ করলে সোনা ফলতে পারত, কিন্তু কৃষিকাজ জানা হয়নি, শেখা হয়নি। মনে পড়তে থাকে, ‘দ্য ডিসাইপল’-এর শেষ দৃশ্য। ট্রেনের ভেতর বসে থাকেন ধ্রুপদী কন্ঠশিল্পী শরদ নেরুলকর, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ থেকে খসে গেছে ধ্রুপদী সমস্ত সুর-তান, তার বদলে শরদের শরীরে ক্লান্তভাবে জাঁকিয়ে বসে আছে একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার, যিনি আবার একটা দশটা-পাঁচটার দিকে এগিয়ে চলেছেন ট্রেনে করে। ট্রেনের কামরায় উঠে এসে গান ধরে একজন। শরদ সুর শুনতে পেয়ে সেদিকে তাকায়। গান চলতে থাকে, ‘কুয়েরে কিনারে আবেদু…’— At the edge of a well, oh seeker / I sowed a tamarind seed / The tree sprouts fish / And casts a fine shade / At the edge of a well / Oh seeker…মনে পড়ে যায়, ক’দিন আগে দেখে ফেলা একটা ছবি। কামাল আদওয়ান হাসপাতালের ডিরেক্টর ড. হুসাম আবু সাফিয়া, ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে একা ইজরায়েলি ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণে গাজার উত্তরাঞ্চলের ওই শেষতম হাসপাতালটাও বিস্ফোরণে উড়ে গেছে।

আমি যেমন নই, তেমন করে আমাকে বাঁচাতে চাওয়ার নেপথ্যে আছে পৃথিবীজোড়া কোটি কোটি টাকার লেনদেন-ব্যবসা। তা তো আর থামবে না। যেমন হয়তো থামবে না বুলিং। হয়তো থামানো যাবে না বন্দুকের উৎপাদন, কিন্তু এখনও বোধহয় থামানো যেতে পারে, ওই বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়াটা। ঠিক যেভাবে জেমির বাবা এডি মিলার তার বাবার বেল্টের মার খেতে খেতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার সন্তান হলে তিনি কখনও এমন আচরণ করবেন না। করেনওনি। কারণ মানুষ পারে, এখনও পারে। মানুষ যেমন দুঃখের সপাট ছোবলে অপর কোনও মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে, তেমনই মানুষ এখনও দুঃখের প্রাবল্যে নিজের উদ্যত ইন্দ্রিয় আর শরীরকে নামিয়ে আনতে পারে নতমুখে। ‘ভুলে যেও না কত খারাপ, কত মারাত্মক, কত নীচ ওই প্রথম আঘাত, সেই দুঃসহ স্মৃতির তেজে দ্বিতীয় আঘাতকে প্রতিরোধ করো— তা সে অপর পক্ষ থেকেই আসুক অথবা তোমার নিজের বিক্ষুব্ধ জিঘাংসা থেকেই আসুক। এই সংযমনকেই মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ বলে নির্ণয় করেছে মহাভারত-এর হংসগীতা। বলেছে: ‘আমাকে যখন কেউ অভিশাপ দেয় আমি তাকে ফিরে অভিশাপ দিই না (দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইচ্ছে দমন করি)। এই দম-ই হল অমৃতের দ্বার- এটা আমি জানি। শোনো তোমরা- আমি গোপন বেদ-ব্রহ্ম বলছি। মানুষই একমাত্র এই পেটের বা উপস্থের লোভের বেগ, বাক্যবাণের বেগ, প্রতিহিংসার বেগ, ক্রোধের বেগ দমন করে উল্টো দিকে বওয়াতে পারে।’’

দুনিয়াজোড়া আপাত ‘ফান’-এর মহাসাগরে একমাত্র শুদ্ধ দুঃখবোধ আমাদের নিজেদের মতো করে ঠিক রাখতে পারে, পারবে। সেই দুঃখবোধ হয়ে উঠতে পারে আমাদের একমাত্র একান্ত প্রতিরোধ। ‘আঘাত তৈরি না করলে স্টিমুলাসের গ্রহণ হয় না।… ইন্দ্রিয়ের স্বভাব হচ্ছে, যদি গ্রহণ করতে হয়, একটুখানি ফ্রিকশন ছাড়া সে গ্রহণ করতে পারে না। ফ্রিকশনলেস যেমন বডি হয় না, ঠিক সেরকম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ফ্রিকশনলেস রিসিভিং হয় না। অতএব দুঃখমেবসর্বং বিকেকিনাম্।’ তাই ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর দুঃখের ঝাপটে খানিকটা সজীব লাগে নিজেকে। তখন গানের কথার মানে বোঝা যায়। ছেলের হাতে খুন হয়ে যাওয়া সহপাঠিনীর স্মৃতিতে ফুল রেখে যান যে বাবা, তাকে তখন চিনতে পারা যায় কেবলমাত্র গানে গান, If blood will flow when flesh and steel are one/ Drying in the color of the evening sun/ Tomorrow’s rain will wash the stains away/But something in our minds will always stay/ Perhaps this final act was meant/ To clinch a lifetime’s argument/ That nothing comes from violence and nothing ever could/ For all those born beneath an angry star/ Lest we forget how fragile we are…

আমাদের যেন মনে থাকে, আমরা আসলে ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র। আমরা যেন মনে রাখি, আমরা সকলেই কোনও না কোনওভাবে মৃত তারার সন্তান। ‘There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.’

ঋণ

‘অ্যাডোলেসেন্স’ সিরিজটির সঙ্গে জড়িত সকলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নির্মলেন্দু গুণ

কার্ল সাগান

কবীর সুমন

অরিন্দম চক্রবর্তী

জয়দীপ ঘোষ

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়