সপ্তাহ দুয়েক আগের কথা। অক্টোবরের মিঠে হাওয়ায় নদীর ধারে বসেছিলাম, মাথায় নানা ভাবনার ভিড়। (আমি কে সেটা খুব বড় কথা নয় এখানে। মেরি বিটন, মেরি সিটন, কিংবা মেরি কারমাইকেল— যে-কোনও নামেই আপনারা ডাকতে পারেন আমায়)।… নদী তার আপন খেয়ালে বুকের ওপরে ছায়া ধরে চলেছিল ক্রমাগত, কখনও সেতুর ছবি, কখনও রোদজ্বলা গাছের বিম্ব, কখনও-বা আকাশের উত্তাল নীল প্রসার।… মাথাজোড়া ভাবনার অনন্ত দৌড়, চিন্তারা যেন ডুবজলের মাছের মতো এই একবার তলিয়ে যায় তো পরক্ষণেই ভেসে ওঠে ভুস করে। আর চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম, আমার ত্বরিত পদক্ষেপ তখন ছুঁয়ে যাচ্ছে নদীতীরের টুকরো ঘাসজমিকে। ঘাসজমির ওধারে রাস্তা।… হঠাৎ পথ আটকে দাঁড়াল একটা লোক। তার বিরক্তিভরা মুখ আর কড়া তর্জনীর দিকে একটু খেয়াল রাখতেই বোঝা গেল, ও কী বলতে চায়। আমি একজন মহিলা। এখানে আমার হাঁটার অধিকার নেই। এই মাটি আমার জন্য বরাদ্দ নয়, আমার স্থান ওই নুড়ি বিছানো রাস্তায়। নেমে গেলাম ঠিকই, যদিও ওদের ওই ঘাস বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে আমার এতক্ষণের ভাবনাটা কিন্তু স্রেফ হাপিশ হয়ে গেল মাথা থেকে।

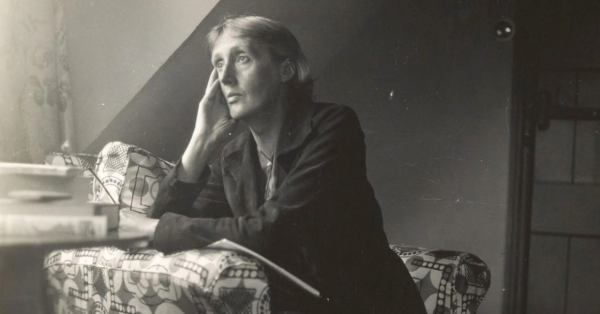

এসব কথা লিখছেন যিনি, ঠিক বারো বছর পরের একদিন, নিয়তির এক আশ্চর্য পরিহাসে সত্যিই তিনি নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে নদীতটে নেমে যাবেন নির্বাক। ‘এই মাটি আমার জন্য বরাদ্দ নয়, আমার স্থান ওই নুড়ি বিছানো রাস্তায়’। এ-কথার অমোঘ সত্য বুঝি ভর করেছিল কুয়াশাঘন মনজুড়ে। বিধ্বস্ত মেয়েটির পকেটে ভরা থাকবে কুড়োনো পথের নুড়ি, তাঁর সেই অধরা চিন্তার ডুবজলের মাছের মতোই তলিয়ে যাবেন অশেষে, থই মিলবে না আর। তবে নাম তাঁর মেরি বিটন, সিটন কিংবা কারমাইকেল নয়। তিনি, ভার্জিনিয়া উলফ। যাঁর প্রপিতামহীর মা ছিলেন এই চন্দননগরেরই খাঁটি বাঙালি মেয়ে!

আরও পড়ুন: গুঞ্জন, রহস্যময় মৃত্যুই একমাত্র পরিচয়! অভিনেতা কেয়া চক্রবর্তীকে কতটা মনে রাখে বাংলা থিয়েটার? লিখছেন রাজর্ষি ধাড়া…

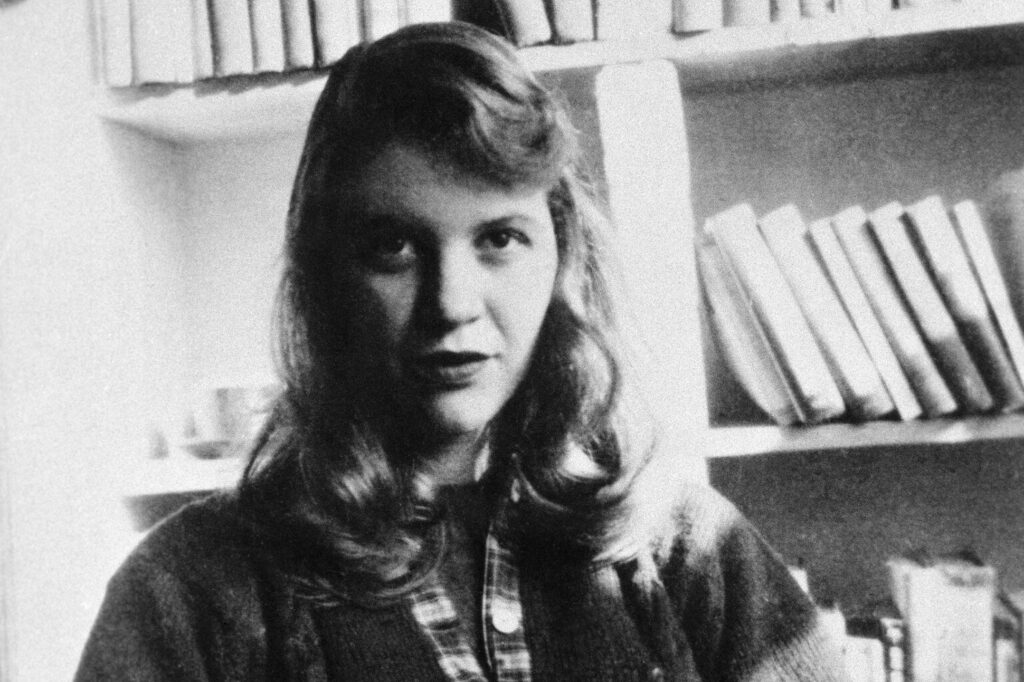

লেখকের মৃত্যু, বিশেষত আত্মহত্যা তাঁকে মহান করে কি না, এত বড় হৃদয়বিদারক কথা ভেবে উঠতে পারার ‘ওয়ার্ম-আপ’ হিসেবে আপনাদের সামনে বরং আরও কয়েকটা নাম রাখি— সিলভিয়া প্লাথ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা, ইয়ুকিও মিশিমা। প্রত্যেকে আত্মহন্তারক। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও বড় যত্নে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের বিছানার পাশে প্লাথ সাজিয়েছিলেন দু-গ্লাস গরম দুধ আর রুটি, তারপর মাথাটা গুঁজে দিয়েছিলেন জ্বলন্ত ওভেনের ভেতরে। হেমিংওয়ে তাঁর সেই আত্মঘাতী রাতে শুতে যাওয়ার ঠিক আগে খেয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক স্ট্রিপ স্টেক, বেকড পোট্যাটো আর সিজার স্যালাড, সঙ্গে ছিল দুর্মূল্য বোরদো। কী এক অসহ্য তাড়না তাঁকে ডেকে নিল গহীন ঘুমের ভেতর থেকে, আর সুষুপ্তির অন্তরালে পার্শ্ববর্তিনীকে ফেলে রেখে নীচের বারান্দায় গিয়ে তিনি গুলি চালালেন নিজস্ব করোটি ফুঁড়ে। ‘আত্মহত্যা নিয়ে আমার না আছে কোনও শ্রদ্ধা, না আছে কোনও মায়ামমতা’— এমন পঙ্ক্তিমালা লেখার পরেও গ্যাসের নব নিজের হাতে খুলে দিয়ে নিজের শ্বাস রোধ করে মৃত্যু চেয়েছিলেন কাওয়াবাতা। আর মিশিমা? অনেক আশার বারুদ ঠাসা ছিল তাঁর বুকে, সেই সব স্বপ্নজাগরের অকালমৃত্যুসম্ভাবনায় আপন হাতে পেটের নাড়িভুঁড়ি চিরে বের করে বেছে নিলেন হারাকিরি মৃত্যু।

ভেবে দেখবেন একবার, যেই মুহূর্তে আপনি জানলেন এঁদের প্রত্যেকের আত্মহননবৃত্তান্ত, এঁদের লেখার মোহের চাইতেও এঁদের আত্মহত্যার বয়ানটি জানার দুর্মর লোভ চেপে কি বসছে না আপনার মনে? ‘অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা’ করা সেই ‘বিপন্ন বিস্ময়’ সম্পর্কে অনন্ত কৌতূহল কি আপনাকে কি গ্রাস করছে না? উলফও জানতেন সে-কথা। জানতেন, হাজার আলোর রোশনাই এসে পড়বেই তাঁর জলে ভিজে হেজে-যাওয়া মৃত মুখে, শ্যাওলা-জড়ানো চুলে, পাথরের ভারে ছিঁড়তে বসা পকেটের খাঁজে। লেখকের ‘সুইসাইড নোট’ও সাহিত্যবিচারের আতসকাচের তলায় পড়তে পারে, এ-কথা ভাবতে পেরেছিলেন বলেই, স্বামীকে উদ্দেশ্য করে লেখা সেই শেষ চিঠিতে কৈফিয়তের জবানিতে লিখে গেলেন— ‘দ্যাখো, এ চিঠিটাও আমি ঠিকমতো লিখতেই পারছি না। পড়তেও পারি না আর।’

তবু রেহাই মেলেনি। তিন সপ্তাহ পর অর্ধগলিত সেই শবদেহ যখন শনাক্ত করছেন লিওনার্ড উলফ, ইতিমধ্যেই হাজার অভিযোগের তির ধেয়ে এসেছে তাঁর দিকে। ‘ঘোড়ার মতো মুখ আর হাত-কাঁপার জন্মগত রোগ’ওয়ালা এই কপর্দকশূন্য ইহুদিটাকে কেন এককালে বিয়ে করেছিলেন ভার্জিনিয়া স্টিফেন, নিশ্চয় এর অযত্ন আর অবহেলাতেই প্রাণ গেল সম্ভাবনাময়ীর! এমন চিত্রনাট্য তখন রোজ ছাপা হয় খবরের কাগজে। প্লটটা অবশ্য মুখ থুবড়ে পড়ল, কারণ কাগজে-কলমে লিওনার্ড প্রমাণ করলেন, ভার্জিনিয়া ভুগছিলেন বাইপোলার ডিজঅর্ডারে। ভয়াবহ ডিপ্রেশন আর ম্যানিয়াগ্রস্ত উত্তেজনা যে-রোগের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

কিন্তু অত সহজে ঝামেলা মিটল না। যতই বলি, ‘কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে’, আসলে প্রতিটি লেখার পাতা দিয়েই আমরা গড়ে তুলতে চাই জীবনচরিতের নামে এক অভেদ্য বর্ম, যেখানে কোনও পতন, বিচ্যুতি, হেরে-যাওয়া থাকতে পারে না! ভার্জিনিয়াও যে আসলে হার মেনেছেন দীর্ঘদিনের ক্লিনিকাল ডিপ্রেশনের কাছে, এই এত বড় কথাটা হজম করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল ভার্জিনিয়ারই সযত্নলালিত, মেধা-দিয়ে-গড়া ইমেজখানি। খাপখোলা তরবারির মতো তাঁর যে-ব্যক্তিত্বকে এতদিন রীতিমতো ‘সেলিব্রেট’ করে এসেছিল ইউরোপীয় বিশ্ব, সেই খাড়া করা তত্ত্বখানি যে নইলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! ভার্জিনিয়ার মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করে সে-বছর ‘সানডে টাইমস’-এ একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে নানা তত্ত্বের আভরণ খাড়া করে বলা হয়, দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির কাছে নয়, অবসাদের কাছে নয়, ভার্জিনিয়া আসলে হার মেনেছেন গোটা বিশ্বব্যাপী পাশবিকতার কাছে, ধ্বংসকামিতার কাছে, যান্ত্রিক নাগরিকতার দাঁত-নখ বের করা একাকিত্বের কাছে!

২৭ এপ্রিল সেই প্রতিবেদনের বিপক্ষেই আবার আর-একটি চিঠি ছাপা হয়, চিঠির লেখক জনৈক মিসেস লিঙ্কন, এক বিশপের স্ত্রী। তিনি আবার আর-এক পালটা আক্রমণ করেন, বলেন, ‘এই ‘বিশ্বব্যাপী পাশবিকতা’ মানেটা কী? যাঁরা এর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন, তাঁদের যাবতীয় সংবেদনশীলতা কি তাহলে মিথ্যে? উলফ কি একাই এ-পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবেদনশীল?’ কেউ সেদিন আসলে এক তিল জমিও ছাড়তে রাজি ছিল না মানুষী ভার্জিনিয়াকে। তিনি প্রবাদপ্রতিম লেখক, নারীকণ্ঠের সাহসিনী বয়ান, উজ্জ্বল ক্ষুরধার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন হয়েই যেন তাঁর রয়ে যাওয়া উচিত।

একার অন্ধকারে ডুবে মরা এই ভার্জিনিয়ার জন্য কোথাও ছিল না একফোঁটা চোখের জল। সবাই তাঁর মেধার দখলস্বত্ব বুঝে নিতে চায় শুধু। একের পর এক খবর তখন সিলমোহর দিয়ে জানান দিচ্ছে ভার্জিনিয়ার মৃত্যুজনিত বিষণ্নতা আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর শহুরে ক্লান্তি আর বিষণ্নতার দ্যোতক। তাদের নির্মম তাত্ত্বিক দর্শনের পুঁজি উপুড় করে এই মৃত্যুকে মুড়ে ফেলতে চাইছে গবেষণার শুখা কাগজে। লিওনার্ড উলফ অবশ্য এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। কলম ধরেছিলেন ভার্জিনিয়ার বন্ধুদের অনেকেই— টি এস এলিয়ট, এডিথ সিটওয়েল, এলিজাবেথ বোওয়েন। যদিও, ছাপার সময়ে লিওনার্ডের লেখার শিরোনাম পর্যন্ত বদলে দেওয়া হয়। অসুখ নয়, এ যেন এক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। সে-কথাই প্রমাণ করার গোঁয়ার চেষ্টায় অবসন্ন ভার্জিনিয়ার প্রতিকৃতি মুছে সেখানে সবাই এঁকে ফেলতে চেয়েছিল সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে-করতে মৃত্যুপরোয়ানা ঘোষণা করা এক নেত্রীর মুখ। আত্মহত্যার অধিকার অনেক পরের কথা, মৃত্যুর ব্যক্তিগত গোপনীয়তাটুকুও সেই চড়া আলোর মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অসুখে, হ্যালুসিনেশনে, বিভ্রান্তিতে অতিষ্ঠ ভার্জিনিয়া হয়তো আগেই টের পেয়েছিলেন এই নৃশংসতার স্বরূপ। সুইসাইড নোটে লিখেওছিলেন, ‘এই মুহূর্তে যা সবচেয়ে ভালো বলে মনে হচ্ছে, ঠিক সেটাই করছি আমি।’ এককালে লিখেছিলেন, ‘এই মাটি আমার জন্য বরাদ্দ নয়।’ সত্যিই কোথাও কোনও মাটি বরাদ্দ ছিল না তাঁর এই রোগজর্জর শরীরের জন্য। তাই প্রস্তরভার শরীরে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিজের মাথা, যে-মাথার ভার তাঁকে শান্তি দেয়নি কোনওদিন।