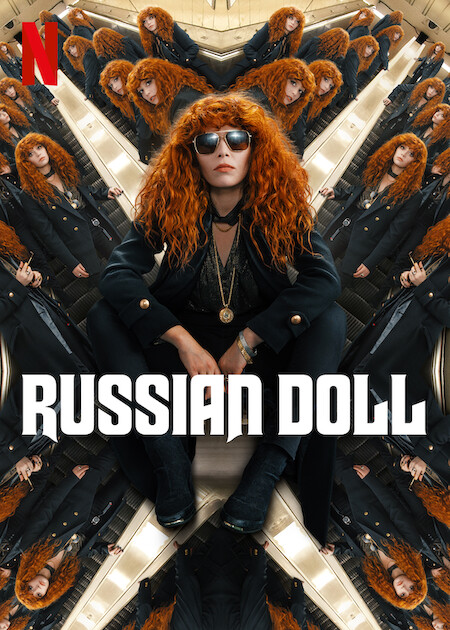

ছত্রিশ বছরে পা-দিয়ে নাদিয়া বুঝল, নিয়তির লিখন খণ্ডানোর নয়। আর তার জীবনের নিয়তি হল, বারে বারে মরে যাওয়া!

হ্যাঁ, ‘রাশিয়ান ডল’ ধারাবাহিকের প্রোটাগনিস্ট নাদিয়া তার ছত্রিশ বছরের জন্মদিনের পার্টিতে এমনই এক অজানা ফাঁদে পড়ল, কল্পবিজ্ঞানের ভাষায়, যাকে বলা হয় ‘টাইম লুপ’, ‘সময়ের ফাঁস’। এমন এক ব্যূহ, যেখানে অবিরাম একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে চক্রাকারে; শত চেষ্টাতেও তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। সেই ফাঁদে পড়ে জন্মদিনের পার্টি থেকে ফেরার পথে রোজই কোনও-না-কোনও অঘটনে মারা যায় নাদিয়া। গাড়ি চাপা পড়ে, সিঁড়ি থেকে উল্টে পড়ে কিংবা মাথায় ভারী কিছুর আঘাত পেয়ে। আর তারপর বেঁচে উঠে আবার ফিরে যায় সেই একই পার্টিতে, যেখান থেকে বেরনোর পথে আবার মারা পড়বে সে…আজীবন।

ভাবনাতেই ভয়ংকর এহেন ‘টাইম লুপ’ কি নিছকই কল্পবিজ্ঞান? পরাবাস্তব? নাহ, ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র ‘মিঁলো দূর’ (Miles Away) দেখার পর তেমনটা বলার জো থাকে না আর। আট মাস ধরে উত্তরপ্রদেশের ইটভাটায় কর্মরত অভিবাসী মহিলা শ্রমিকদের ওপর গবেষণা করে তথ্যচিত্রটি প্রযোজনা করেন নিউ ইয়র্ক ও টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক মিশেল বাকলে ও পলাঁ চক্রবর্তী। দেখান, বুন্দেলখণ্ড থেকে বহু মাইল উজিয়ে উত্তরপ্রদেশের ইটভাটায় কাজ করতে আসা রামসখী, কেশকলি কিংবা গৌরার মতো মেয়েরা, জন্মের প্রথম দিন থেকেই অমন টাইম লুপেই বন্দি। নইলে যবে থেকে মনে পড়ে, তবে থেকেই, সংসার বাঁচাতে ইটভাটার সাহেবের থেকে ঋণ নেওয়া আর ঋণ শুধতে ইটভাটায় কাজ করা— এই একই ‘ভিসিয়াস সাইকেল’-এ গোটা জীবনটা কেটে যাচ্ছে কেন?

আরও পড়ুন : খাকি উর্দি থাকলেও বিপদ, না থাকলেও, কেমন আছে মেয়ে পুলিশরা? ‘বাধা পেরনোর গান’-এ লিখছেন কাকলি ঘোষ কুণ্ডু…

— প্রত্যেকবার বাড়ি ফেরার সময় প্রতিজ্ঞা করি, ইটভাটার কাজে ফিরব না আর। গতবারও করেছিলাম। কিন্তু সংসার চালাতে রুপিয়া লাগে বাবু। কোথায় পাব? ইটভাটার মালিকের কাছেই তাই ধার করলাম আবার; উপায় তো নেই। এবারেও সেই ধার শুধতেই কাজে ফেরা। প্রতিবারের মতো।

অগ্রিম টাকা দিয়ে উৎপাদনের শ্রম কিনে নেওয়ার সেই মধ্যযুগীয় দাদন পদ্ধতি মুহূর্তে বাস্তব হয়ে ধরা দেয় রামসখীদের গলায়। নুন-পান্তা-ছাদের খড় আর ছিটকাপড়ের মাঝে ‘পারচেজ প্রেফারেন্স’-এর জাগলিং করতে থাকা হতদরিদ্র গরিবগুর্বো মেয়েগুলোর জীবন, বেঁচে থাকার তাগিদে বাঁধা পড়ে যায় ইটভাটার ম্যানেজারের দাদনে। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, প্রজন্মরাও… যে মেয়েরা আজ দাদনে বাঁধা, নিম্নবর্গীয় বলে তাদেরই মা-শাশুড়িরা একসময় চাষের ক্ষেতের ‘বাঁধা শ্রমিক’ (Bonded Labour) ছিল। তারপর ১৯৭৬ সালে দেশে নতুন আইন এল। সরকার ‘বাঁধা শ্রমিক’ বেআইনি ঘোষণা করল। কিন্তু গোলাপের নাম গোলাপ না-থাকলেও গোলাপ যেমন গোলাপই থকে, তেমনই বাঁধা শ্রমিকও নাম পাল্টে দাদনে বাঁধা শ্রমিক হয়ে, বাঁধা পড়ে থাকে ইটভাটার মালিকের কাছে। আজীবন।

দেশ-দশ আর ভোটের কথায় তাই হেসে ফেলেন কেশকলি। বলেন, ‘যে সরকারই আসুক না কেন, আমরা তো ইঁট-ই বানাবো বাবু।’ তারপর হাড়-জিরজিরে কবজির ডগায় কড়া পড়া শীর্ণ তালু আর খসখসে চামড়া মোড়া জীর্ণ আঙুল দেখিয়ে বলে, ‘ইটের কাজে খাটনি বড় বেশি গো। হাত-পা ব্যথা করে, চামড়া জ্বলে।’

তবে কিনা, এসব হল আলাপের ভাষা। রামসখী, কেশকলি কিংবা গৌরারা জানে, বেঁচে থাকলে যেমন খিদে পায়, তেষ্টা পায়, গতর থাকলেও তেমনই ব্যথা হয়। ইটভাটায় থাকলে তবু তো শুধু হাতে ব্যথা হয়। বাড়িতে থাকলে রাতবিরেতে মার খেয়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়। ব্যথা উপশমে ‘দবাই’ কেনা তাই অপচয়। মালিকের ঋণ শোধ করা ছাড়া বাকি সবই আসলে তাই। নব্বই টাকা ব্যয়ে একজোড়া নূপুর কিনতে গিয়ে এই জন্যই মহাসংশয়ে পড়ে গৌরা। মাথায় নব্বইহাজারি দেনা নিয়ে, পায়ে নব্বই টাকার নূপুরের রিনিঝিনি! ভগবান তার দিকে চোখ তো বরাবর বুজেই রেখেছিলেন, এবার বুঝি-বা কানেও আঙুল দেবেন।

আল্লাহ্ মুখ ফেরালে কোথাওই যে আসলে যাওয়ার থাকে না আসিফা বিবিদের। রাজারহাটের একটা বড় আপিসে কাজ করতেন আসিফা। ধোয়া-মোছা, ঝাড়পোঁছ ইত্যাদি। একবার কোম্পানি কী যে এক ফিনাইল দিল, জলে ঢেলে ন্যাকরা ডুবিয়ে মুছতে গেলেই হাত চুলকায়, ঘামাচির মতো গোটা উঠে, ভরে যায় হাত। চুলকে চুলকে রক্ত জমে যায় আঙুলের ফাঁকে। ডাক্তার বলেন, ‘সহজ ব্যাপার, ওই কেমিক্যালটা থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে আপনার। ওটা ব্যবহার করা বন্ধ করুন, নইলে শুধু ওষুধে কাজ হবে না।’

এত সহজ ব্যাপারটা কিছুতেই সুপারভাইজারকে বোঝাতে পারে না আসিফা। উল্টে তারাই ওকে বুঝিয়ে দেয়, ‘দামি ফিনাইল। লিটার পিছু একশো টাকা। দুশো লিটার ফেলে দিলে কত টাকা নষ্ট হবে বলো তো?’ আসিফা ভাবে হক কথা। নব্বই টাকা করে দুশো লিটার মানে ১৮, ০০০ টাকা তার চারমাসের তনখা। সহজ কথা তো নয়।

তামিলনাড়ুর পার্বতী আম্মা সেই চ্যালেঞ্জটাই জিতে দেখালেন। এদেশের নির্মাণ শিল্পে কাজ করা সত্তর লক্ষরও অধিক মেয়েরা কেবল ‘জোগাড়ে’ হয়েই থাকে, রাজমিস্ত্রি হয়ে ওঠে না। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও দিনে তাই তাদের গড় আয় মাত্র দুশো টাকা।

মলম লাগানো হাতে তাই ন্যাকড়া তুলে নেয় আসিফা। তারপর হাতের ফোসকা বড় হয়ে ঘা-এর আকার নিলে ছুটি নেয় কাজ থেকে। সাত দিন-দশ দিন-বিশ দিন। আর বিশ দিন পর কাজে ফিরে জানতে পারে, কাজটা গেছে। তার বদলে নতুন কোনও আসিফা কাজ করছে সেখানে। আর কেবল আল্লাহ্ জানেন, আসিফাদের বদল হয় না কোনও। মহাকালের নিয়মেই তারা একইভাবে কাজ করে যায়, অবক্ষয়ের অনন্ত ‘টাইম লুপ’-এ।

‘রাশিয়ান ডল’, ‘মাত্রোক্সা ডল’ বা ‘বাবুস্কা ডল’। যারা দেখেছেন, তারা জানেন, একইরকম পুতুলের ভেতরে পতুলের ভেতরে পুতুল, গুলিয়ে দেওয়া এমন টাইম লুপের কেন্দ্রেও থাকে এক অব্যবচ্ছেদ্য অক্ষকমল। টাইম লুপের ‘এসকেপ পয়েন্ট’-এর সুলুকসন্ধান সেখানেই। রামসখী, কেশকলি, গৌরা কিংবা আসিফা বিবিদের মতো শ্রমজীবী মেয়েদের চক্রাবর্ত জীবনের ক্ষেত্রে এই ‘এসকেপ পয়েন্ট’ খুঁজে বের করাটাই চ্যালেঞ্জ।

তামিলনাড়ুর পার্বতী আম্মা সেই চ্যালেঞ্জটাই জিতে দেখালেন। এদেশের নির্মাণ শিল্পে কাজ করা সত্তর লক্ষরও অধিক মেয়েরা কেবল ‘জোগাড়ে’ হয়েই থাকে, রাজমিস্ত্রি হয়ে ওঠে না। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও দিনে তাই তাদের গড় আয় মাত্র দুশো টাকা। তাও সারাবছর কাজ থাকে না। যে পেশা শ্রমিকের সময় নেয়, স্বাস্থ্য নেয়, অথচ বেঁচে থাকার নূনতম রেস্তো জোগায় না, তা যে দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্য পেশা হতে পারে না, সেকথা বুজেছিলেন পার্বতী। তাই চুয়ান্ন বছর বয়সে মালিক যখন তাকে ‘জোগাড়ে’ হিসেবেই আর কাজ দিতে নারাজ, তখন, ‘তামিলনাড়ু এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড পভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট’-এ পঁয়তাল্লিশ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজমিস্ত্রি হয়ে ওঠেন তিনি। এখন দৈনিক আয় চারশো টাকা। পুরুষ রাজমিস্ত্রিদের থেকে যদিও তা একশো টাকা কম, তবু একই সময়, আর একটু হলেও কম শ্রম ব্যয়ে, আগের থেকে তো দ্বিগুণ। এবার না-হয় মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সম-মজুরির ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া যাবে ক্রমশ।

৫৪ বছর বয়সে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখে পার্বতী আম্মা তাঁর অক্ষকমল খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রেরণার নির্যাসটুকুই ‘এসকেপ পয়েন্ট’ হয়ে এবার যদি ‘টাইম লুপ’-এ ঘুরতে থাকে সকল শ্রমজীবী মহিলার জীবনে, তাহলেই তো কেল্লা ফতে।