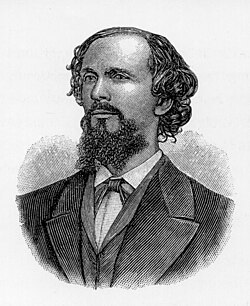

১৮৬৮ সালের ৬ই মে। জন্মসূত্রে হাঙ্গেরির মানুষ, কর্মসূত্রে বার্লিন-নিবাসী কার্ল কার্টবেনি (১৮২৪-১৮৮২) ওইদিন একটি চিঠি লেখেন সুহৃদবর কার্ল হাইনরিষ উলরিখ-কে। কার্টবেনি যেমন-তেমন লোক ছিলেন না। প্রুশীয় সাম্রাজ্য তখন নতুন-নতুন ভাবনালহরে আলোড়িত। সপ্রাণ সেই চিন্তা-আবহের অনেক পুরোধাব্যক্তি— কবি হাইনরিষ হাইনে, চিন্তক কার্ল মার্ক্স, সাহিত্যিক হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসন, লোকসাহিত্যবিৎ গ্রিম ভ্রাতৃযুগল— ছিলেন কার্টবেনির দোস্তজন। তবে বন্ধুবৃত্ত আকর্ষণীয় হলেও, জীবনযাপন নেহাতই ছিমছাম ছিল তাঁর। বাঁধা চাকরির অভাবে, কখনও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কখনও-বা খুচরো গল্প-প্রবন্ধ লিখে পেট চালাতেন ভদ্রলোক। এহেন কার্টবেনির লেখা ৬ মে তারিখের চিঠিখানা অবশ্য কোনওক্রমেই মামুলি ছিল না। আপাতসামান্য ওই পত্রেই তিনি গড়েছিলেন অভূতপূর্ব চারখানি শব্দ— ‘Monosexual’, ‘Homosexual’, ‘Heterosexual’ এবং ‘Heterogenit’। সদ্যসৃষ্ট পরিভাষাগুলির কোনও সংজ্ঞা চিঠিতে দেননি কার্টবেনি। তবে তাঁর অন্য লেখালেখি হতে জানা যায়, তাদের অভিপ্রেত অর্থ: Monosexual মানে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত পুরুষ/নারী; Homosexual হল সমলিঙ্গের প্রতি আসক্ত পুরুষ/নারীর বর্গনাম; Heterosexual অর্থাৎ বিপরীতলিঙ্গে আকৃষ্ট পুরুষ/নারী; এবং পশুদের প্রতি যৌন-আকর্ষণ বোধ করা পুরুষ/নারীর অভিধা Heterogenit। এ-ধারাক্রমেই উত্তরকালে আরও ক’খানি পরিভাষা, যেমন ‘normosexual’ (স্বাভাবিক যৌনাচারী অথবা নারীসঙ্গকারী পুরুষ) বা ‘Doppelsexualität’ (উভলিঙ্গের প্রতি যৌনাসক্ত ব্যক্তি), তয়ের করেন কার্টবেনি।

আরও পড়ুন: ভায়াগ্রা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিপুল অংশের শ্রমিক যোগ দিয়েছিলেন টাকার প্রয়োজনে! লিখছেন বিজলীরাজ পাত্র…

আন্দাজ করা কঠিন নয়, কার্টবেনি নিছক খেলাচ্ছলে শব্দসৃজনে মাতেননি। আঠারো শতকে, সুইডিশ জীববিজ্ঞানী কার্ল লিনেয়াস-এর হাতে সূচনা হয়েছিল আধুনিক ‘Taxonomy’ বা জীব-বর্গীকরণ বিদ্যার। ১৮৫৯ সালে ডারউইন সাহেবের বই On the Origin of Species প্রকাশ পেলে আরও পাকাপোক্ত হয় ট্যাক্সোনমিচর্চার পরিসর। কার্টবেনির পরিভাষা নির্মাণেও সেই জ্ঞানচর্চার ছাপ স্পষ্ট। গ্রিক ‘Homo’/‘Hetero’ এবং লাতিন ‘sexual’, এর সমন্বয়ে নির্মিত তাঁর শব্দাবলি, ঠিক যেমন কোনও প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামকরণে ব্যবহৃত হত লাতিন ভাষা। ফলত, কার্টবেনির কার্যকলাপকে আলোকায়ন পর্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার হিসেবে পড়া সঙ্গত। তবে তার সঙ্গে-সঙ্গে এও স্মর্তব্য, কোনও বিশেষ যৌনকর্মের প্রতি অবহেলার মনোভাব তাঁর আদৌ ছিল না। নিজের প্রকাশ্য লেখালেখিতে নিজেকে হেটেরোসেক্সুয়াল বলে পরিচয় দিলেও, গোপ্য যৌনজীবনে পুং-সংসর্গে অভ্যস্ত ছিলেন কার্টবেনি। ক্বচিৎ-কদাচিৎ ডায়েরিতে লিখে রাখতেন পুংবিলাসের বিবরণ। শুধু তাই নয়, ১৮৬৯ সালে রচিত দুটি বেনামী পুস্তিকায় প্রুশীয় সোডোমি আইনের খুল্লমখুল্লা সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কার্টবেনির বন্ধু কার্ল হাইনরিষ উলরিখ ছিলেন আধুনিক সময়পর্বে পুং-পুং প্রেমের প্রথম সোচ্চার প্রথম প্রবক্তা, ভবিষ্যতের গে রাইটস আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ। বস্তুত, ‘paederast’ বা ‘sodomite’-এর মতো শব্দ, যা একটি যৌনাভ্যাসকে অপরায়িত করে, তোলে অপরাধের কাঠগোড়ায়, তার বিরুদ্ধেই কার্টবেনি বানিয়েছিলেন ‘Homosexual’ শব্দটি।

উত্তরকালের জার্মান যৌনবিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্য আন্দোলনের হাতিয়ার নয়, বরং ‘Homosexual’ লব্জখানি অপরবিদ্বেষেরই নামান্তর হয়ে পড়েছিল। তবে তার চেয়েও বিস্ময়কর, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিতান্ত সাধারণ এক চিন্তকের গড়া দুটি পরিভাষা কীভাবে আপামর পৃথিবীর যৌনযাপনের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল। এও লক্ষণীয়, মানুষের যৌনস্বভাবকে দুটি বিপরীতধর্মী দ্বিত্ব নয়, বরং বেশ কয়েকটি পংক্তিতে বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন কার্টবেনি। কিন্তু সমসত্ত্বায়নের ফেরে, বেমালুম গায়েব হয়ে যায় হস্তমৈথুনের মতো যৌনক্রিয়ার স্বীকৃতি। একশিলীকরণের এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে আলোচনা করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর Approaching the ‘Present’: A Pre-text— The Fire Controversy নিবন্ধে। দেখিয়েছেন, কেন মানুষের বহু-আয়তনিক, সীমাতিরেকী যৌনসত্তাকে কোনওরকম স্থিরীকৃত বর্গে ফেলে বিচার করার চেষ্টা নেহাত হাস্যকর। তবে এ-কথাও ঠিক, আজ অতি-দক্ষিণপন্থার হিংস্র আক্রমণ যত বেশি করে নেমে আসছে বিকল্প যৌনতার উপর, তত বেশি করেই, ‘গে’, ‘লেসবিয়ান’, ‘বাইসেক্সুয়াল’, ‘ট্রান্স’, ‘ক্যুয়ার’-এর মতো শব্দাবলি হয়ে উঠছে প্রতিরোধের হাতিয়ার। অন্যদিকে, নিরাশাকরোজ্জ্বল এ-সময়ে দাঁড়িয়ে যেন-বা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, যাবতীয় বর্গভেদের ঊর্ধ্বে উঠে নিছক মানুষী পরিচয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। এতদ্সত্ত্বেও যদি জিইয়ে রাখতে হয় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, যৌনসীমান্ত ভেঙেচুরে সমসমাজ নির্মাণের অভিলাষ, তাহলে স্মরণে রাখা দরকার বর্গীকরণের পূর্বেতিহাস, শেখা দরকার কোন ভাষাকৌশলে আত্মতাকে অস্বীকার না করেও মানুষে-মানুষে সমমর্মিতার সেতু বাঁধা সম্ভব।

বলা বাহুল্য, ভারতীয় উপমহাদেশে এমন সন্ধ্যাভাষার অভাব আদৌ নেই। চেনা নজিরের বাইরে, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে দুটি আখ্যান পেশ করা যেতে পারে। গ্রন্থদুটির নাম ‘সীতাচরিত্র’এবং ‘সীতাগুণকদম্ব’। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বের কর্মী, শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত আচার্যের পত্নী ছিলেন সীতাদেবী। তাঁরই মাহাত্ম্যপ্রচারের নিমিত্ত দুই শিষ্য, যথাক্রমে লোকনাথ গোস্বামী এবং বিষ্ণুদাস রচেছিলেন এ-দু’খানি পুস্তক। সীতাদেবীর জীবৎকাল নিশ্চিতভাবেই পনেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোলো শতকের প্রথমার্ধ; চৈতন্যের সমসাময়িক তিনি। সাহিত্যেতিহাসকারেরা অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন, সতেরো-আঠারো শতকে সন্তচরিত্র রচনার যে-ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়, এ-বইদুটি তারই ফসল। কাজেই, সীতাদেবীর প্রামাণ্য জীবনী তালাশে এদের মূল্য যৎসামান্য।

দু’টি বইয়েই দেখা যায়, লিঙ্গচিহ্নে পুরুষ দুই শিষ্য, দ্বিজকুলোদ্ভব যজ্ঞেশ্বর এবং শূদ্রবংশজ নন্দরাম হাজির হয়েছেন সীতাদেবী সমীপে। কিন্তু গুর্বী তো কেবল নারীদেরই শিষ্যত্ব দেন। তাই, বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সীতাদেবী ফিরিয়ে দেন দু’বন্ধুকে। বলেন, চৈতন্যপদে আস্থা রাখতে। নাছোড় শিষ্যরা অবশ্য হাল ছাড়ে না। শঙ্খবণিকের দোকান থেকে কিনে আনে হাতের কাঁকন, ললাটে আঁকে সিঁদুরের ফোঁটা। পুরুষালি সাজপোশাক ঘুচিয়ে পাটের শাড়ি পরে শুধু হয় দু’জনার প্রকৃতিযাপন। লিঙ্গান্তর সম্পূর্ণ হলে ফের যায় তারা সীতাদেবীর কাছে। বলেন সীতা, পুরুষ হয়ে স্ত্রীবেশ ধরলে যে ‘পাষণ্ডি’রা উপহাস করবে! উত্তরে জানায় তারা, ভজনের অভিমুখ অনুসার ‘প্রকৃতি পুরুষ হয় পুরুষ প্রকৃতি’। লিঙ্গচলাচলের এই আখ্যান যে মিথ্যা নয়, তা প্রমাণের জন্যেই,

‘এত কহি বক্ষস্থানের কহিলা বসন।

সাক্ষাতে দেখিলা দেবী দুহাকার স্তন।।

এই মতে প্রীতি অঙ্গে প্রকৃতির চিহ্ন।

পাইলেন ঠাকুরাণী কিছু নহে ভিন্ন।।’

এইবার মেলে তাদের সীতাভজনার প্রত্যক্ষ সুযোগ। দেহমনে প্রকৃতির মাধুরীসুগন্ধ মেখে, নেয় তারা গুর্বীর কাছে রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্রে দীক্ষা। নতুন জীবনে নাম হয় নন্দিনী ও জাঙ্গলী। উপযুক্ত কালাবধি বৈষ্ণবাচারে তালিম নেওয়া হলে, সীতাদেবী তাদের নির্দেশ দেন, সমাজসীমানার বাইরে নিজেদের মতো করে জীবনযাপনের।

টের পাওয়া যায় কিছুদিনের ভিতর, পরিবারের তোয়াক্কা না করে লিঙ্গান্তরিত নারীর একক অস্তিত্ব যে ব্রাহ্মণ্যসমাজ ভাল চোখে দেখবে না। দুই শিষ্যার মধ্যে জাঙ্গলী ঘর বেঁধেছিল গহন অরণ্যে। স্বেচ্ছানির্বাসনে বিপত্তি অবশ্য কমেনি। দু’টি গ্রন্থেরই সাক্ষ্য মোতাবেক, হরিদাস নামে জনৈক রাখাল বালক বনে-বনে ধেনু চরিয়ে ফিরত। পথিমাঝে একদিন সে জাঙ্গলীর দেখা পায়। যাচে তার শিষ্যত্ব। কিন্তু সীতাদেবীর মতো জাঙ্গলীও পুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না। দয়াপরবশ হয়ে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রটি হরিদাসকে শিখিয়ে দেন তিনি। আর সে-মন্ত্রগুণেই সম্পন্ন হয় হরিদাসের লিঙ্গান্তর। পায় সে হরিপ্রিয়া নাম।

এদিকে, কিশোর ছেলেটি হাতছাড়া হওয়ার যারপরনাই চটেছিলেন তার পিতৃদেব। সুপুত্রকে ঘরে ফেরানোর সম্ভাবনা নেহাত শূন্য দেখে ক্রুদ্ধ গৃহস্থ এলাকার কাজির কাছে নালিশ ঠোকেন। কাজিও সেপাই-সান্ত্রী সহ ঘেরাও করেন জাঙ্গলীনিবাস। বিচারের আয়াস না করে, দূত দিয়ে বলপূর্বক বস্ত্রহরণ করতে যান জাঙ্গলীর। কৃতকর্মের ফলও মেলে তৎক্ষণাৎ। মুখে রক্ত উঠে দুষ্ট কাজি মারা যান সেখানেই। এরও অনেকদিন পর, লোকমুখে জাঙ্গলীর মহিমা শুনে দর্শনে আসেন এক ‘পাতসা’ (বাদশা শব্দের ভিন্নরূপ)। সাক্ষাতের পর মুগ্ধ বাদশা জঙ্গলসমেত এলাকার বিস্তর জায়গাজমিন জাঙ্গলীর নামে লেখাপড়া করে দেন। সেকালের বাংলার রাজধানী গৌড়ের কাছে, অধুনা মালদহ জেলায় অবস্থিত উক্ত স্থানটির নাম হয় জাঙ্গলীটোটা (টোটা মানে উদ্যান)।

নন্দিনীর অভিজ্ঞতাও ছিল বিপত্তিসংকুল। প্রকৃতির বেশে তিনি এক শূদ্রের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিজেকে সমাজবিশ্লিষ্ট করে নিলেও, সমাজপতিদের শিরঃপীড়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি নন্দিনী। ‘প্রকৃতির বেশ ধরে পুরুষ হইয়া’, এই অপরাধে জনৈক দুষ্ট ব্রাহ্মণ সুবাদারের কাছে নালিশ রুজু করেন। সুবাদার সাহেব এহেন ভিন্নযাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, নন্দিনী জবাব দেন, আদৌ তিনি পুরুষ নন। রুষ্ট সুবাদার দূতকে বসন হরণের আদেশ দিলে, রজঃস্বলা নন্দিনীর জানু বেয়ে গড়িয়ে পড়ে রুধিরের ধার। চমৎকৃত সুবাদার সাহেব তখন নন্দিনীর পায়ে পড়ে অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করেন। তিনখানি গ্রামের বৃত্তি নন্দিনীকে লিখে দেন, ব্যবস্থা করেন গোপীনাথ বিগ্রহের জন্য মন্দির স্থাপনের।

আখ্যানালোচনায় যাওয়ার আগে মনে রাখা ভাল, নন্দিনী-জাঙ্গলী চরিত্রদুটি কাহিনিকারদের স্বকপোলকল্পিত নয়। আছে তাঁদের দুজনেরই অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ। চৈতন্য-স্নেহধন্য পরমেশ্বরদাস ওরফে শ্রীকবিকর্ণপুর ১৫৭৬-’৭৭ সাল নাগাদ রচেছিলেন ‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা’, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকরদের তত্ত্ব নিরূপণ গ্রন্থ। পাই তাতে, যোগমায়া ভগবতী স্বয়ং অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী রূপে চৈতন্যলীলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া হয়েছিলেন নন্দিনী ও জাঙ্গলী। এছাড়াও, ষোলো শতকের ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে এবং সতেরো শতকের গোড়ার দিকে লেখা ‘প্রেমবিলাস’-এ উক্ত কাহিনির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মেলে।

এ-তথ্যটুকু বাদ দিলে, আমাদের আলোচ্য আখ্যান অনেকান্ততায় ভরপুর। পুরুষ থেকে প্রকৃতি হয়ে ওঠার যাত্রাপথে মানস-সিদ্ধান্তই চরম কথা, রীতিমাফিক লিঙ্গচ্ছেদ করলে তবেই স্ত্রীত্বের স্বীকৃতি পাবেন, এমন ভাবনা অবান্তর। আমরাও জানতে পারি না, নন্দিনী-জাঙ্গলী ঠিক কোন রাস্তা নিয়েছিলেন। উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লিঙ্গচিহ্নে পুরুষের স্ত্রীভাবে কৃষ্ণভজনার যে-রীতির বিকাশ, নন্দিনী-জাঙ্গলী কি তারই পথিকৃৎ? জবাব মেলে না এসব প্রশ্নের। তবে যে-অভিজ্ঞতায় ভর করে এই আখ্যান সার্বত্রিক হয়ে ওঠে, আধুনিক মননের কাছেও সমান প্রাণনা নিয়ে উপস্থিত হয়, তা হল নন্দিনী-জাঙ্গলীর উপর নেমে আসা সামাজিক হিংসা। সমাজ-নির্ধারিত লিঙ্গছক এলোমেলো করে, এক পরিচিতি থেকে অন্য পরিচতিতে স্বেচ্ছাবিহার যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে অতীব বিপজ্জনক, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দু’খানি প্রাগাধুনিক গ্রন্থ।

উনিশ শতকে এসে, তথাকথিত আলোকায়নের পরশ পেয়েও যে সমাজ-মনস্তত্ত্ব কিছুমাত্র বদলায়নি, তার সাক্ষ্য রয়েছে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (প্রথম খণ্ড ১৮৯৬) গ্রন্থে। আছে সেখানে লিঙ্গচিহ্নে পুরুষ ও স্ত্রীবেশে বেশান্তরী ‘সখীভাবক’ সম্প্রদায়ের উল্লেখ। তাঁদের সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের উক্তি: ‘এরূপ অনৈসর্গিক আচরণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে পরমার্থ-সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষকে স্ত্রী বেশ ধারণ, স্ত্রী নাম অবলম্বন, ও সর্ব্বাংশে স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-লক্ষণ প্রদর্শন করিতে দেখিলে অন্য লোকের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে।’ চেনা লিঙ্গছক অমান্য করে বিকল্প জীবনের সন্ধানে রত হন যাঁরা, তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকে ক্ষমতাতন্ত্রের হাসি-মশকরা, আর সময়-সুযোগ বুঝে সহিংস আক্রমণ। তবে এর চেয়েও কোনও অংশে কম নয়, প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্কৃতির যৌন-বর্ণময়তাকে দুটি খোপে আঁটিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা। শব্দব্যবহারের জটিলতা না জেনেবুঝে গবেষক-প্রাবন্ধিকেরা আজও প্রাগাধুনিক যৌনতার আলোচনায় নির্বিচারে প্রয়োগ করে চলেন ‘সমকাম’, ‘বিষমকাম’-এর মতো বর্গ। লক্ষণীয় বিষয়, নন্দিনী-জাঙ্গলীর আত্মতাকে কোনও একক বিশেষণে সীমায়িত করার চেষ্টা করেননি প্রাগাধুনিক আখ্যানকার। শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গপরিচয়ে বহুখণ্ডিত মানবসত্তাকে যৌনতার প্রশ্নে নতুন-নতুন করে বিভাজিত করার চেষ্টা এবার থামুক। শুধু মানুষী পরিচয়েই ঝলমলিয়ে উঠুক বিকল্প যাপনের যৌনবর্ণালী।