এ লেখা শুরু করা যেতে পারত একখানা আবেগ-গদগদ গল্পের আধারে, বিপ্লবী আন্দোলনকে পটভূমি করে থ্রিলার যেভাবে লেখা হয় আর কী। সেটার চেহারা হতে পারত খানিকটা এমন…

‘বেশ ফাঁপরে পড়ে গিয়েছেন যুগান্তরের তরুণ নেত্রীটি। বড় কাছের বন্ধু কল্যাণীর ছোট বোন, সে তো তাঁরও ছোট বোন— বড় আশা নিয়ে এসেছে তাঁর কাছে, একটা রিভলভার চাইতে। কল্যাণী ওদিকে জেল খাটছে, হাজরা পার্কে আইন অমান্য আন্দোলনের মিটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। কল্যাণী আর তিনি মিলেই কয়েক বছর আগে গড়ে তুলেছিলেন ‘ছাত্রীসংঘ’, বোনটি সে দলেরই সদস্য। ওদের আরেকটি ছোটখাট দলও আছে, ডালহৌসি স্কোয়্যারে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের গাড়িতে বোমা-হামলার কেসে সে দলের নেতাও ধরা পড়েছে। অস্থির বোনটি তাই মন্ত্রগুপ্তির কড়াকড়ির তোয়াক্কা না করেই ছুটে এসেছে তাঁর কাছে…’

তাতে অসুবিধা ছিল না, চলতে-ফিরতে পাঠক নিজেই খুঁজে নিতেন, কিংবা হয়তো লেখকই আরেকটু পরে বলে দিতেন, চরিত্র-সকলের নাম। তখন, কী কমলা দাশগুপ্ত, কী বা বীণা দাস— সবই জলের মতো পরিষ্কার।

আরও পড়ুন : টাঙায় চড়ে পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন হাসরত মোহানী!

লিখছেন সোহম দাস…

শুরু করা যেতে পারত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সমসময়ে বীণা দাসের লেখা খানকয়েক লাইন দিয়েও— ‘পুরাতনকে সবাই ভুলবে জানি— আজকের দিনের সমস্যায় কালকের বেদনাকে কেউ স্থান দেবে না। তবু আশা হয়, অতীত দিনের বাঁশির সুরের এই করুণ ভৈরবী ভারতবর্ষের নতুন প্রভাতের শুভ্র আলোয় একেবারে বেসুরো শোনাবে না হয়তো।’

যুক্তির অভাব হত না তাতেও। সে-যুগের বিপ্লবীকুলের লেখা চিঠিপত্র বা আত্মকাহিনি পড়লে সম্যক বোঝা যায়, বোমা-বন্দুক হাতে তুলে নেওয়াটাই একমাত্র বয়ান নয়, পাশাপাশি যে বৌদ্ধিক বীক্ষণ চলত, তার সিঞ্চিত রসটুকু গুপ্তসমিতির কঠোরতায় শুকিয়ে যায়নি, সামান্য মুক্তির আভাসেই তা আপন নিয়মে ছড়িয়ে পড়েছে চিঠিতে, আত্মকাহিনির ছত্রে— রেখে গিয়েছে অগ্নিস্নাত সন্তান-সন্ততিদের সচেতন মনোজগতকে।

তারপর, এতসব পরিকল্পনা, প্রতি-পরিকল্পনা মুলতুবি রেখে শেষ অবধি আমি বেছে নিলাম শঙ্খ ঘোষকে— ‘চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে/ ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে/ এই তো আমার/ এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা।’

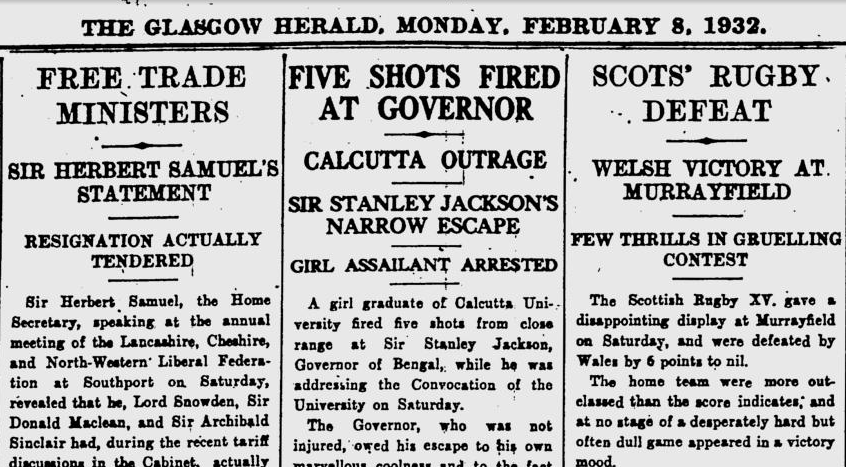

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এর স্কটল্যান্ডের দৈনিক গ্লাসগো হেরাল্ড-এ প্রকাশিত খবর

শঙ্খ ঘোষ ভাবীকালের কবি, ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বীণা দাস যখন বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনের দিকে রিভলভার তাগ করছেন, তখন তিনি আঁতুড়ের শিশু, বয়স মাত্র একদিন। আবার, আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ‘হৃৎকমল’-এর (উক্ত কবিতা) সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের (‘ধুম লেগেছে হৃৎকমলে’) বাকি কবিতাগুলিও লিখছেন কবি, তারই আশেপাশে চিরতরে কলকাতা ছেড়ে হিমালয়-ঘেঁষা হৃষিকেশে নিভৃত বাস খুঁজে নিয়েছেন অভিমানী বীণা দাস ভৌমিক। আশ্চর্যের কথা এই, বীণার ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ পড়লে দেখতে পাচ্ছি, শঙ্খের ‘হৃৎকমল’ নিজের অজানিতেই হয়ে উঠছে বীণা বা তাঁর মতো অসংখ্য বিপ্লবীর শাশ্বত অনুভবের প্রতিধ্বনি।

১৯৩০ থেকে বাংলার বুকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এক নতুন জোয়ার এসেছিল। স্বদেশি যুগ থেকে সময় তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে, এর মধ্যে ঘটে গিয়েছে গোটা একটা বিশ্বযুদ্ধ। রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে, সারা বিশ্বের পদানত মানুষের মনে আশা জাগিয়েছেন লেনিন। আয়ারল্যান্ডেও ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান হয়েছে। দূর-আমেরিকার এক বেঁটেখাটো অভিনেতা তাঁর স্ল্যাপস্টিক অভিনয় দিয়ে জয় করে নিয়েছেন সর্বহারার মন। এদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছে, কৃষক-শ্রমিক সংগঠনও গোপনে কাজ করছে। গুপ্ত বিপ্লবীরা অবশ্য সকলেই যে সচেতনভাবে সেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ, এমনটা নয়। সাম্যের স্বপ্ন তাঁদেরও আছে, চারের দশকে অনেকেই সরাসরি যোগ দেবেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীতে, কিন্তু তিনের দশকের শুরুতে তাঁদের সংগঠন মূলত দাঁড়িয়ে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির শক্তির উপর। সর্বহারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সেভাবে নেই। স্কুল-কলেজের বৃত্তি পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাই অ্যাকশনে ঝাঁপায়, কখনও জোটে পুলিশের বুলেট, ধরা পড়লে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল, তারপর কনডেমড সেল, যাবজ্জীবন বা ফাঁসি।

১৯৩০-এর এপ্রিলে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ দিয়ে শুরু। এরপর, ওই বছরেরই ডিসেম্বরে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে মেদিনীপুরের তিন জেলাশাসক খতম, দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া বিচারপতি গার্লিককে গুলি করে মারলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের খুঁজে পেতে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রশাসন, পুলিশ ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর আসানউল্লাহ দমনপীড়নের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁকেও গুলি করে মারলেন তরুণ হরিপদ ভট্টাচার্য, ১৯৩১-এর ৩০ আগস্ট, প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনায় লাগানো হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর সপ্তাহদুয়েক পরেই মেদিনীপুরের হিজলী বন্দিনিবাসে বর্বরতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে গেল ব্রিটিশ প্রশাসন। বাংলা জুড়ে হইচই হল, নিন্দার ঝড়ে উত্তাল হল শিক্ষিত সমাজ, ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সম্পাদকীয় ধ্যাষ্টামো দেখে রবীন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন, মনুমেন্টের তলায় সভা করলেন, ‘প্রশ্ন’ কবিতাও লিখে ফেললেন এক সময়ে, লন্ডন-প্রবাসে বসে গান্ধীও চরম সমালোচনা করলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় হত্যার সঠিক বিচার হল না। প্রত্যাশিতভাবেই, এবার তো বিপ্লবের কথা বলার পালা।

কিন্তু, প্রতিশোধ হিসেবে মেদিনীপুরে জেলাশাসক রবার্ট ডগলাসের নিয়তি-লিখনের (দলগত নৈপুণ্যে শেষ পর্যন্ত যা ঘটবে ৩০ এপ্রিল, ১৯৩২) আড়াই মাস আগেই খাস কলকাতায় লেখা হয়ে গেল একক-প্রচেষ্টার যে দুঃসাহসিক অধ্যায়, তা বোধহয় সমবেত বিপ্লবী-মহলের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল।

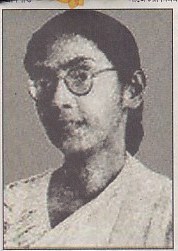

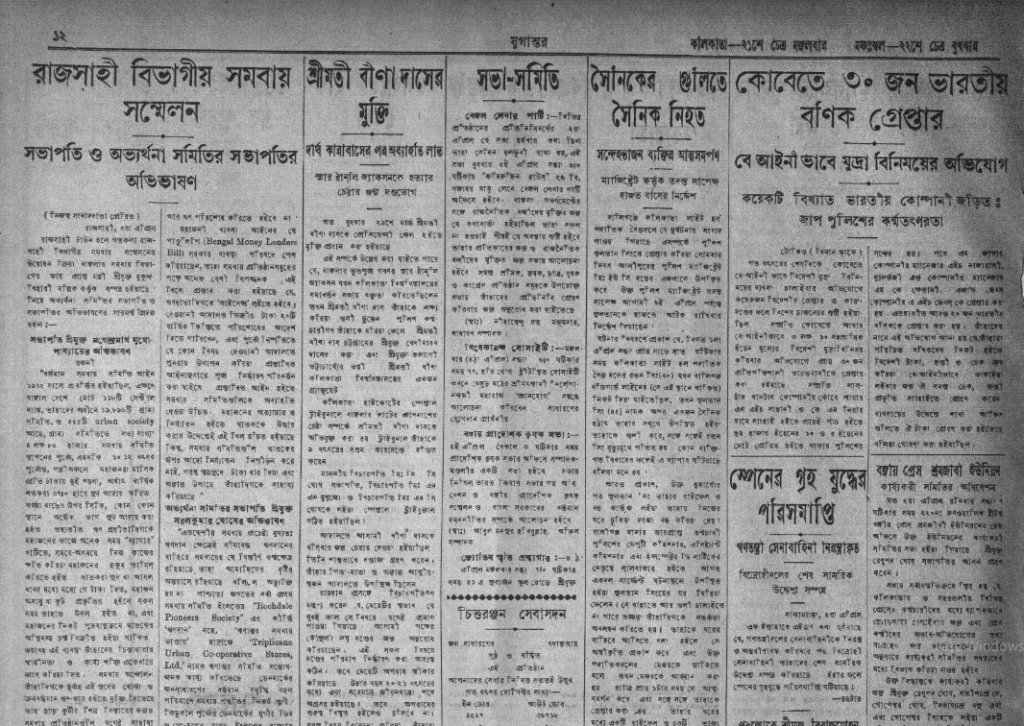

৪ এপ্রিল ১৯৩৯, যুগান্তর-এর পাতায় বীণার কারামুক্তির খবর

গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসনের মেয়াদ ফুরোত মার্চ মাসেই। ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সমাবর্তন। বাহারি রোব পরে কৃতীরা মঞ্চে উঠবেন, শংসাপত্র নেবেন উপাচার্যের হাত থেকে।

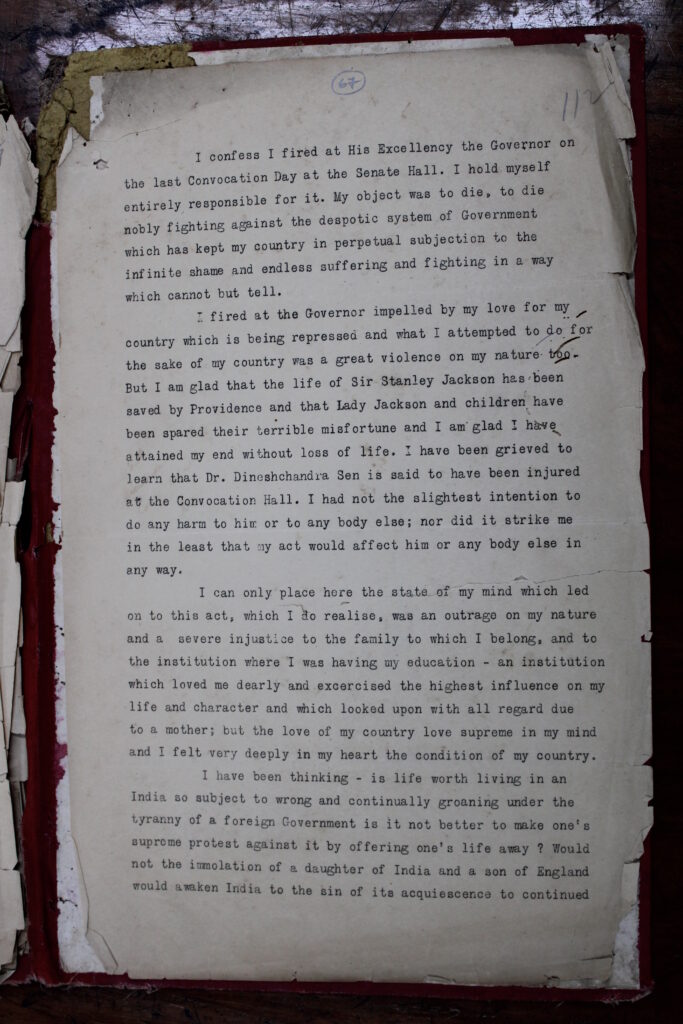

স্টেট আর্কাইভসে সংরক্ষিত বীণা দাসের বয়ানের একটি প্রতিলিপি

আচার্য হিসেবে প্রথমে বক্তৃতা দিতে উঠলেন লাট নিজেই। বলার মতো অনেক কিছুই আছে। জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটা অঙ্কের একটা অর্থ বরাদ্দ করতে পেরেছেন সম্প্রতি। কিন্তু, ‘শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ঝামেলা’ নিয়ে তিনি যারপরনাই বিব্রত। প্রসঙ্গটা শেষ করেছেন কি করেননি, সামনের সারি থেকে এক ছাত্রী হঠাৎ মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো, কালো গাউনের ভেতর থেকে লুকনো আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাটবাহাদুরের দিকে তাগ করে গুলি চালাতে শুরু করে দিল।

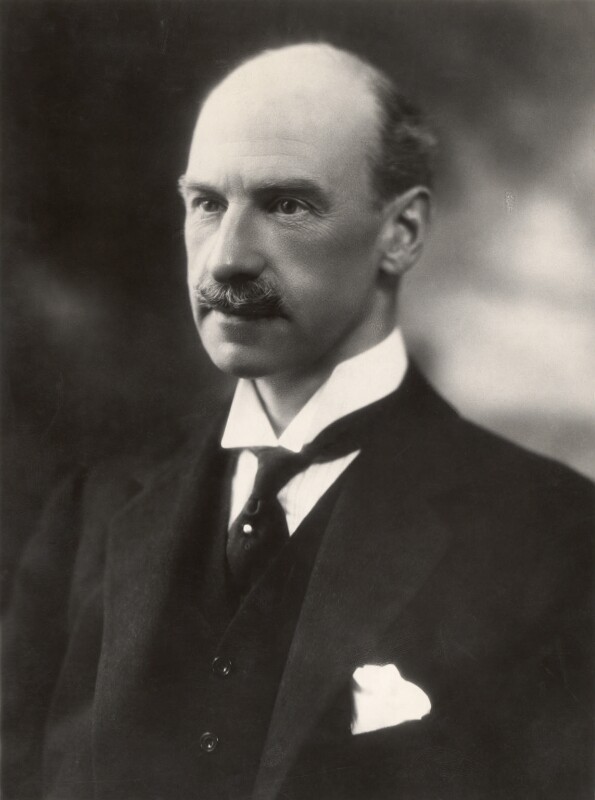

লাটবাহাদুর অবশ্য হুঁশিয়ার লোক, তার উপর একসময়ে ক্রিকেট খেলতেন— তাও, যেমন-তেমন খেলা নয়, রীতিমতো ইংল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট দলের ১৯০৫ সালের অ্যাসেজ-জয়ী ক্যাপ্টেন, ২০টা টেস্টে ৫ সেঞ্চুরি-সহ ঈর্ষণীয় ৪৮.৭৯ গড়ে ১৪১৫ রান, এমনকি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে রঞ্জিত সিংজিকে সুযোগও দিয়েছিলেন তিনিই, চট করে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, অনভ্যস্ত হাতের একটা গুলিও গায়ে লাগেনি। ওদিকে, রিভলভার-ধারী ছাত্রীটিকে বাগে এনে ফেলেছেন উপাচার্য হাসান সোহরাওয়ার্দি। ঘরে তখনও ধোঁয়া, তার মধ্যেই বক্তৃতা শুরু করলেন লাট, মুখে হাসি। গদগদ ভক্তবৃন্দ হাততালি দিয়ে উঠল। পরে ক্রিকেট-জীবন-একাকার করা একটা রসিকতা করবেন সকলের প্রিয় ‘জ্যাকার’— ‘এটাই ছিল জীবনের সবচেয়ে দ্রুততম ‘ডাক’ (duck)।’ হাসান সোহরাওয়ার্দি তাঁর রাজভক্তির জন্য নাইটহুড পাবেন (পরের দশকে অবশ্য তা ফিরিয়েও দেবেন)। অল্প আহত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। কিন্তু, সেসব খবর ছাপিয়ে রাতারাতি শিরোনামে ডায়োসেশন কলেজের ইংরাজি অনার্সের ছাত্রী বীণা দাস। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশের কাগজেও আলোড়ন তুলেছে ঘটনা। এদিকে, বাংলা সংবাদপত্রগুলোও দ্বিধাবিভক্ত। কাঁথির ‘নীহার’ সাপ্তাহিক রাজভক্তির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে নিন্দায় মুখর হল। বীণা শান্ত, বীণা সহজে মিথ্যে বলতে পারে না, বীণার বড় দল নেই, অস্ত্র তো দূর। উল্লেখযোগ্য নেপথ্য-পরিচয় বলতে, বীণার বাবা প্রখ্যাত স্কুলশিক্ষক বেণীমাধব দাস, মা সমাজকর্মী সবলা দাস। তারপরও, কেবল আদর্শের জোরে একার চেষ্টায় এত বড়ো প্রদেশের ব্রিটিশ বজ্রআঁটুনিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বিএ পাশ ছাত্রীটি।

যদিও, সহজাত আবেগকে সরিয়ে, তৎকালীন সর্বভারতীয় চিত্রটার দিকে তাকালে দেখা যাবে, বীণার এই প্রচেষ্টা একেবারে বিক্ষিপ্ত কিছু নয়। বাংলায় সেসময়ে যে ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটছিল, সেখানেও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারী কর্তাব্যক্তিদেরই টার্গেট করছিলেন বিপ্লবীরা, তাঁদের মধ্যে মূলত ছিলেন পুলিশ কমিশনার, আইজি প্রিজন, পুলিশ ইনস্পেক্টর, কিন্তু, সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী বলতে তখনও অবধি জেলাশাসকরাই হচ্ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য। বীণার গুলিচালনার কয়েক মাস আগে, কুমিল্লার জেলাশাসক চার্লস স্টিভেন্সকে হত্যা করেছেন ষোলো বছরের দুই কিশোরী, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। ওদিকে, বাংলার বাইরে, ১৯৩০ সালের আগেই খোদ ভারতের বড়োলাট এডওয়ার্ড উড ওরফে লর্ড আরউইনেরই ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের বিপ্লবীরা।

সমসময়ের আরও দুই ঘটনার কথা অবশ্য স্মর্তব্য। প্রথমটি ঘটেছে ১৯৩০-এর ২৩ নভেম্বর, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর স্যার জিওফ্রে দে মন্টমরেন্সিকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন ভগৎ সিং-এর প্রদীপ্ত অনুগামী হরিকিষেণ তলওয়ার, পরে তাঁর ফাঁসি হয়। দ্বিতীয়টি ঘটেছে ১৯৩১-এর ২২ জুলাই, পুণার ফার্গুসন কলেজের লাইব্রেরিতে, বোম্বাইয়ের অন্তর্বর্তী গভর্নর স্যার আর্নেস্ট হটসনকে গুলি করেছিলেন বাসুদেব বলবন্ত গোগাটে, এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, বাসুদেব অবশ্য জেল খেটেই নিস্তার পান। নিরেট প্রমাণ নেই, বীণা নিজেও কিছু উল্লেখ করেননি, তবে, শিক্ষাঙ্গনে প্রদেশ-লাটকে হত্যার এই দুই প্রচেষ্টা তাঁকে কোনোভাবে যে প্রভাবিত করেছিল, সে সম্ভাবনা বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত, অ্যাকশন-ডে হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে হরিকিষেণের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল কৌতুহল জাগায় বইকি।

মরমি বীণা মনে করছেন লেডি জ্যাকসনকে, ‘তিনিও আমার মায়ের মতোই।’ জ্যাকসন পরিবার যে চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেকথা ভেবে তাঁর আনন্দ ধরছে না, একইসঙ্গে, দীনেশচন্দ্র সেনের আহত হওয়ার খবরে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছেন।

তবে, তার চেয়েও বেশি কৌতুহলের উৎস আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁর দেওয়া বয়ান। শুরুতে প্রথামাফিক অপরাধ-স্বীকারের পর তিনি সটান বললেন, ‘আমি মরতে চেয়েছিলাম, আমার দেশের বুকের ওপর চেপে বসেছে যে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র, সেই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরতে চেয়েছিলাম।’ সাধারণত, সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী প্রশাসকের দিকে গুলি ছুটলে রক্ষীবাহিনির দিক থেকেও পাল্টা গুলির জবাব আসে, গার্লিক-নিধনকারী কানাই ভটচায্ সেভাবেই শহিদ হন, বীণাও সম্ভবত তেমনই কিছু আশা করেছিলেন, কিন্তু, সোহরাওয়ার্দির ক্ষিপ্রতার কারণেই হোক, কী বীণা নারী বলেই হোক, ভিক্টোরীয় রুচিবোধ-সভ্য ব্রিটিশ শাসক এক্ষেত্রে পাল্টা গুলি চালায়নি।

এই পর্যন্ত ঠিকই আছে, কিন্তু পরের স্তবকেই অনুশোচনা আর প্রখর আত্ম-বিশ্লেষণের ওঠা-নামা। স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিভূ জ্যাকসনের থেকেও বীণার কাছে জরুরি হয়ে উঠেছেন ব্যক্তি জ্যাকসন। মরমি বীণা মনে করছেন লেডি জ্যাকসনকে, ‘তিনিও আমার মায়ের মতোই।’ জ্যাকসন পরিবার যে চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেকথা ভেবে তাঁর আনন্দ ধরছে না, একইসঙ্গে, দীনেশচন্দ্র সেনের আহত হওয়ার খবরে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছেন। বিপ্লবী ভাবাবেগ ভুলে গিয়ে তিনি ঘোষণা করছেন – “তাঁর (দীনেশচন্দ্র সেন) বা অন্য কারও ক্ষতি করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এমনকি, এটা আমার মাথাতেও আসেনি, আমার কৃতকর্মের জন্য ওখানে উপস্থিত কারও কোনোপ্রকার ক্ষতি হতে পারে।” নিজের পরিবার ও কলেজের কাছেও তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

চার পাতা ফুলস্কেপ কাগজ জোড়া বয়ানে অবশ্য কেবল এইটুকুই নেই, বাংলার ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। বীণা জানাচ্ছেন, এক রাজবন্দির স্ত্রীকে পড়াতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, কী অশেষ যন্ত্রণায় দিন কাটছে সে পরিবারের। বীণা বলছেন দিদি কল্যাণীর কথাও। মিশনারি কলেজের ছাত্রী তিনি, কিন্তু তাঁর ধর্ম আর নীতিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ একাকার হয়ে গিয়েছে। সে কলেজের ইংরেজ সিস্টারদের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন ব্রিটিশ ক্রিশ্চানের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রকে, আবার ওই ব্রিটিশেরই ক্লেদাক্ত শৃঙ্খলে হাঁসফাঁস করছে চট্টগ্রাম, রক্ত ঝরছে হিজলীতে, মেদিনীপুরে। আবেগী বীণা তাই অস্থির হয়েছেন, নৈতিকতার পাঠ ভুলে শেষমেশ হাতে তুলে নিয়েছেন আগ্নেয়াস্ত্র। আবার, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে তাঁর মন, আত্ম-সমালোচনায় দীর্ণ করেছেন নিজেকে।

প্রশিক্ষিত বিপ্লবী হয়তো বলবেন, এমন মনোভাব বিপ্লবী ভাবাদর্শের পরিপন্থী। সশস্ত্র বিপ্লবী অবশ্যই নিছক হৃদয়হীন হত্যাকারী নন, আইজি প্রিজন নর্মান সিম্পসনকে তিন বিপ্লবী হত্যা করেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর দপ্তর-কক্ষে, পরিষ্কার এটা বোঝাতে যে ব্যক্তি সিম্পসনকে তাঁরা মারতে আসেননি— নীতির আলোকে হত্যা অপরাধ হলেও, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শাসক-হত্যা অন্যতম হাতিয়ার। ফলে, হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরে এ ধরনের আত্ম-সমালোচনা আসলে বিপ্লবের পথে অন্তরায়। বীণারই ‘উত্তরসূরি’ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য যখন বছর দুয়েক বাদে জ্যাকসনের উত্তরসূরি স্যার জন অ্যান্ডারসনকে লেবং রেসকোর্সে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তারপর আদালতে দাঁড়িয়ে কোনও অনুশোচনা ছাড়াই তো দিব্যি বলে দিলেন, ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল গভর্নরকে হত্যা করা। আমি তাঁকে খুন করতেই এসেছিলাম।’

ভবানীর অমন দৃপ্ত দর্পের সামনে বীণার মরমি উপলব্ধিকে পাশাপাশি রাখলে পৌরুষ আর নারীত্বের চিরকালীন একমাত্রিক দ্বন্দ্বটি স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসতে পারে। দ্বন্দ্ব অবশ্য উঠবে আরও বেশ কিছু। সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে অহিংসা নীতির দ্বন্দ্ব, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিহত্যার সঙ্গে সম্মুখ গণ-অভ্যুত্থানের দ্বন্দ্ব। তবে, সবচেয়ে বড়ো সংঘাতটি বোধহয় নিজের সঙ্গে নিজের, কিংবা, ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে কর্মের— স্ববিরোধিতা, যে সংঘাতের অব্যর্থ সন্তান।

আবার, ওই স্ববিরোধিতাটুকুও যে বড় পবিত্র। সে-ই তো বাঁচিয়ে রাখে সমালোচনার আগুনকে, বাঁচিয়ে রাখে বিপ্লবকে।

বীণা দাসের গুলিচালনা বুঝিয়েছিল, বিপ্লব ব্যর্থ হয়নি।