১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, একটা নতুন ছোট্ট প্ল্যানেট আবিষ্কার হয় সোলার সিস্টেমে। লোয়েল অবজারভেটরি থেকে ক্লাইড টমবৌ প্রথম এই প্ল্যানেট ‘এক্স’-এর সন্ধান দেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বোডলেইন লাইব্রেরিতে ‘লন্ডন টাইমস’ মারফত এই খবর এসে পৌঁছয় ওখানকার সেই সময়ের লাইব্রেরিয়ান ফালকোনার মাদানের কাছে। পাশে বসে থাকা ওঁর ১১ বছর বয়সি নাতনি ভেনেসিয়া বার্নি এই খবর পেয়ে দারুণ উৎফুল্ল। মাইথোলজি নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির উৎসাহ থেকে সে এই অচেনা প্ল্যানেটের নাম রাখতে বলে— ‘প্লুটো’। রোমানদের মতে, ‘প্লুটো’ হল পাতালের দেবতা। তাহলে এমন নাম কেন?

আসলে প্লুটোকে ‘রোমান গড অফ দ্য আন্ডারঅয়ার্ল্ড’ বলা হত ঠিকই, তবে সেই ‘আন্ডারওয়ার্ল্ড’ আসলে পাতাল নয়, তা আমাদের মাটির ঠিক নীচে— সেইখান থেকে যে সোনা-রুপো পাওয়া যেত, তার ভগবান ছিল প্লুটো। ফালকোনার খুশি হয়ে একটি চিঠির মাধ্যমে এই নামটি পাঠায় লোয়েল অবজারভেটরিতে। ২৪ মার্চ, ১৯৩০ সালে যখন এই নামটি নথিভুক্ত হয়, তখন ফালকোনার তাঁর নাতনিকে পাঁচ পাউন্ডের নোট দেয় পুরস্কারস্বরূপ।

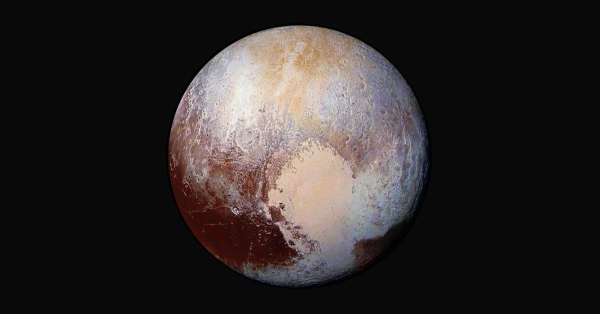

এরপর অনেকটা সময় চলে যায়। প্লুটোর গ্রহত্ব নিয়ে একের পর এক সমস্যা বেরতে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেন যে, প্লুটো আকারে গোল হলেও সে ছোট, আর তার একটা ভেসে বেড়ানোর অরবিট থাকলেও তার ছোট আকারের জন্য সে তার অরবিটে ঢুকে আসা কোনও অবজেক্টকেই ‘রিপেল’ করতে পারে না। এই নিয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি উঠে আসে একের পর এক। প্রথমত, গ্রহ হওয়ার তিনটি কারণ, যা যথাক্রমে হল, ১) তাকে সূর্য বা নক্ষত্রের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে হবে। ২) নিজের ভর এতটাই বেশি হতে হবে, যাতে অভিকর্ষজ বল তাকে একটি গোলকের আকৃতি দিতে পারে। ৩) এই অভিকর্ষজ বল তার কক্ষপথের চারপাশের বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারবে।

আরও পড়ুন : ডিপসিক বা ওপেনএআই কি চুরি করছে মানুষেরই মেধা?

লিখছেন শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য…

এই তিনটি শর্তের মধ্যে দু’টি শর্ত ঠিকমতো মেনে চললেও তিন নম্বর শর্ত, অর্থাৎ, নিজের কক্ষপথের চারপাশের বস্তুকে অভিকর্ষজ বলের মাধ্যমে সরিয়ে দিতে পারবে না যারা, তাদেরকেই ‘বামন গ্রহ’ বলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই প্লুটোকে বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিতে হয় গ্রহের আসন। অথচ দেখা যায় যে, প্লুটোর পাঁচ-পাঁচটা উপগ্রহও আছে— হাইড্রা নিকস চারন স্টাইকস কেরবেরস। আরও প্রশ্ন উঠে আসে… ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন’, অর্থাৎ আই.এ.ইউ.-এর হিসেব অনুযায়ী, যদি জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস আর নেপচুন আকারে বিরাট আইস জায়ান্ট হওয়া সত্ত্বেও প্ল্যানেট হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে যতই ছোট হোক, প্লুটোকেও কেন প্ল্যানেট বলা উচিত নয়?

৩০০ কোটি মাইল দূরে মহাকাশের শেষ প্রান্তে ভেসে থাকা ওই গ্রহটা পরিচিত হতে শুরু করে ‘বামন গ্রহ’ বা ‘ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট’ হিসেবে। অর্থাৎ, সিলেবাস থেকে বাদ। এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়, তখন একটি ইন্টারভিউতে ভেনেসিয়া বার্নি বলেন যে, ওঁর ইচ্ছে, প্লুটো যাতে ‘প্ল্যানেট’ হিসেবেই রয়ে যায় মহাকাশে।

তারপর অবশেষে ২০০৬ সালের একটি বিতর্ক মিটিং-এ আই.এ.ইউ. ঘোষণা করে যে, ‘প্লুটো ইজ অফিসিয়ালি নট আ প্ল্যানেট এনিমোর।’

ব্যস! ৩০০ কোটি মাইল দূরে মহাকাশের শেষ প্রান্তে ভেসে থাকা ওই গ্রহটা পরিচিত হতে শুরু করে ‘বামন গ্রহ’ বা ‘ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট’ হিসেবে। অর্থাৎ, সিলেবাস থেকে বাদ। এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়, তখন একটি ইন্টারভিউতে ভেনেসিয়া বার্নি বলেন যে, ওঁর ইচ্ছে, প্লুটো যাতে ‘প্ল্যানেট’ হিসেবেই রয়ে যায় মহাকাশে। এমনকী, সেই সময় ভারতেরও কিছু জ্যোতিষী জানিয়েছিলেন যে, প্রাগের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্লুটোকে বাদ দেওয়াতে ভারতীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিক আর্যভট্টের মতকেই সমর্থন করা হয়েছে। এমন কথাও ওঁরা বলেছিলেন যে, ১৯৩০ সালে যখন প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তখন নাকি সারা বিশ্বে ব্যাপক সংকট তৈরি হয়েছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল বিশ্বমহাযুদ্ধ।

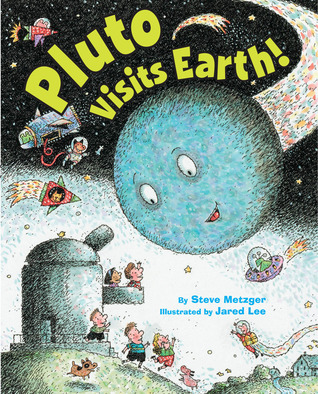

এই নানান ঘটনাবলির ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল স্টিভ মেটজগারের গল্প ‘প্লুটো ভিজিটস আর্থ’, এবং পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল বিডন স্ট্রিট শুভমের নাটক ‘আমি প্লুটো’, গল্প মূলত এই বামন গ্রহের বাড়ি হারানোর। কীভাবে মানুষরূপী এই অনন্ত-বয়সি নীল ‘প্লুটো’ এসে পৌঁছয় পৃথিবীতে তার গ্রহত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য। পাঁচ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এই গ্যালাক্সির সীমান্তে ওর ঠিকানা ছেড়ে ও পাড়ি দেয় এই ভেবে যে, মানুষ কোনওদিনও ওখানে না গিয়ে কী করে ঠিক করে ফেলতে পারে যে, ও গ্রহ নয়!

হয়তো পারে, কারণ এই মস্ত অন্ধকারে ও বড্ড ছোট। ওপরে তাকিয়ে প্ল্যানেট হওয়ার স্বপ্ন দেখলেই ধাক্কা মারছে ‘ডোয়ার্ফ’ হওয়ার সত্য। তার স্পেসশিপ ভর্তি তারা, আর হাতে একটা হলোগ্রাম ঘড়ি নিয়ে খুঁজতে শুরু করে সে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্লুটোকে। অবশেষে, কলকাতায় মেলে সেই ছোট্ট প্লুটোর সন্ধান। জুড়ে বসে তার বন্ধু নীল আর দিদি রূপসা। শুরু হয় বাড়ি ফিরে পাওয়ার এক অভূতপূর্ব জার্নি।