‘ফার্স্ট ইন্ডিয়ান কিউবিস্ট’

সুশোভন অধিকারী (February 14, 2025)

সুশোভন অধিকারী (February 14, 2025)আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস যে শিল্পীকে দীর্ঘকাল যথাযোগ্য আসন দিতে পারেনি, তিনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য ছবির আসরে তাঁর প্রবেশ অনেক দেরিতে, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে। এর আগে তিনি ছিলেন শখের আর্টিস্ট, কালে-ভদ্রে ছবি আঁকতেন। তার যথেষ্ট কারণও ছিল। পিতা গুণেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর ফলে বড় ছেলে হিসেবে পরিবারের প্রায় সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে গগনেন্দ্রনাথের কাঁধে। সামাজিক এবং বৈষয়িক কর্তব্য সামলাতেই কেটেছে তাঁর অধিকাংশ সময়। ততদিনে ছোট ভাই অবনীন্দ্রনাথ ছবির আসর মাতিয়ে তুলেছেন। সব আলো গিয়ে পড়েছে ছোট ভাইয়ের কাজের ওপরে।

১৯০৬ নাগাদ ‘ভারতমাতা’-র মতো ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথ যখন রীতিমতো বিখ্যাত, ঠিক সেই সময়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সি পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুতে গগনেন্দ্রনাথের পাগলপারা অবস্থা। পুত্রশোকের সেই আবর্ত থেকে বেরতে চলে গিয়েছে অনেকটা সময়। অন্যদিকে অবনের ‘ভারতমাতা’ দেশ জুড়ে বিপুল হইচই ফেলেছে। ভারতীয় শিল্পে সে এক টার্নিং পয়েন্ট। ‘ভগিনী নিবেদিতা’ ছবিটির প্রসঙ্গে ‘মডার্ন রিভিউ’-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ছবির প্রতিলিপি তৈরি করে তিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আমাদের দেশের আর কোনও আর্টিস্টের কপালে সম্মানের এমন জয়তিলক স্পর্শ করেছে বলে জানা নেই। তাছাড়াও হ্যাভেল সাহেবের আমন্ত্রণে অবন ঠাকুর সেই মুহূর্তে সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষক। নন্দলালের মতো ছাত্রদের নিয়ে বাংলার শিল্পকলায় নতুন জোয়ার আনতে চলেছেন।

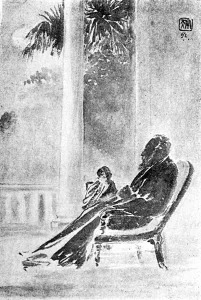

তার পাশে গগনেন্দ্রনাথ যেন শিল্পের গভীর নির্জন পথে একাকী পথিক। রাস্তা খুঁজে চলেছেন নিজের মতো করে। পুত্রশোকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে, দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে জোড়াসাঁকোয় বসছে কথক ঠাকুরের আসর। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে শিলাইদহ থেকে আনানো হয়েছে শিবু কীর্তনিয়াকে। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ ও অন্যান্যদের সঙ্গে সেই আসরে উপস্থিত থেকেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথ তো তন্ময় হয়ে যেতেন কথকতার প্রবাহে, কীর্তনের মাদকতায়। ক্রমে আসরে বসেই গগনের নতুন করে ছবি আঁকার সূত্রপাত, শোকের দাহ থেকে জীবনের দিকে ফিরে আসার সে এক আকুল চেষ্টা। এই আসরে গগনের হাতে থাকত কাগজ-পেনসিল। কাগজের পাতে কখনও ফুটেছে কথক ঠাকুর ক্ষেত্র চুড়ামণির অবয়ব, কখনও-বা শিবু কীর্তনিয়ার আন্দোলিত ভঙ্গিমা।

আরও পড়ুন : তরুণ এই সম্পাদকই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম!

লিখছেন আশিস পাঠক…গগনের মনে মৃত্যুশোকের সেই গভীর ক্ষত কি তবে রেখার অনুবাদে ফুটে উঠছিল? তীব্র শোকের অন্ধকার থেকে গড়ে উঠছিল রেখার প্রতিমা? হয়তো তাই। সময়ের বিচারে, স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছবির জগতে পা রাখলেও গগনের ছবিতে সচেতনভাবে দেশি ভাবের চিহ্ন এঁকে রাখার প্রয়োজন পড়েনি। অন্তরের তীব্র স্বদেশপ্রীতি সত্তেও ছবির বেলায় মার্কা দেওয়া ‘ভারতীয়’ শিল্পী হবার দায় তাঁর কোনওদিনই ছিল না। আধুনিক চিত্রকলার যে মূল অঙ্গ রং-রেখা-আকার— সেই তিনটে উপাদানের ওপরেই গগনেন্দ্রনাথের ছবির ভর। সেই সঙ্গে তাঁর তুলির ডগায় স্পন্দিত হয়েছে জাপানী ক্যালিগ্রাফির সজীব স্পর্শ। খেয়াল করলে দেখি, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় গগন ও অবনের আসনদু’টি পাশাপাশি থাকলেও শিল্পের দরবারে তাঁদের দূরত্ব বহু যোজন। অবনের ছবি যদি রঙের রূপকথা, গগনের চিত্রপটে তবে রচিত হয়েছে সাদা-কালোর উৎসব। অন্ধকারের জাল কেটে সেখানে ঠিকরে বেরতে চায় রুপোলি আলোর ফুলকি। সেই ছবি যেন ‘রবিকা’-র কবিতার মতো বলে ওঠে— ‘অসীম সাদায় কালো যবে পড়ে/ সৃষ্টিসীমায় বাঁধা,/ তখন তো সেই কালোর রূপেই/ আপনাকে পায় সাদা’।।

রেলিং থেকে ক্রমে বারান্দায় নেমে আসা সেই কাকের ঝাঁক অনায়াসে গগনের ছবির বিষয় হয়ে উঠেছে। তথাকথিত সুন্দরের জগতে ব্রাত্য, অনাহুত, কুশ্রী, কৌলীন্যহীন, অলুক্ষুণে প্রান্তিক শ্রেণির এই বায়সকূল আপন মহিমায় গগনের চিত্রপট অধিকার করেছে। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা এমন এক অসাধারণ কাকের সিরিজ ১৯১১ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। পরম আত্মশ্লাঘায় ভর করে আজকে যাঁরা এই বিষয়ে ছবি আঁকেন, গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের চেয়ে একশো বছর এগিয়ে।

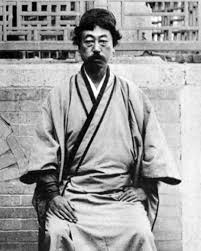

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গগনেন্দ্রনাথ এই সাদা-কালোর মায়াবী ভুবনের সন্ধান কোথায় পেলেন? ছবি বলতে রঙের কথাই যখন প্রথমে মনে আসে, সেখানে তাঁর ছবির শুরু এমন বর্ণবিরল হয়ে ওঠার কারণ কি? আমাদের মনে পড়বে, ছবির জগতে প্রবেশের আগে গগনের আকর্ষণের একটা বিষয় ছিল ফোটোগ্রাফি এবং অন্যটা নাটক। তাঁর অভিনয়-দক্ষতা ছিল অভাবনীয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির কোনও অভিনয় তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারেনি। তবে কি তিনি ফোটোগ্রাফির আলো-ছায়া আর মঞ্চের আলো-আঁধারি রহস্যকে তাঁর ছবির মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন? প্রত্যক্ষভাবে তিনি ছবিতে সাদা-কালোর শিল্পিত ব্যবহার শিখেছেন ১৯০২ সালে, কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে জাপান থেকে আগত শিল্পীদের ছবি দেখে। জাপানি আর্টিস্টরা সেই সময়ে ছিলেন গগনের অতিথি। শিল্পীরা যখন মেঝেতে বসে সিল্কের থানের ওপরে কালি-তুলির ক্ষিপ্র টানে ছবি আঁকতেন, তা দেখার জন্য সমস্ত বাড়ির লোক ভেঙে পড়ত। আজকের ভাষায়, সে বুঝি এক আধুনিক চিত্র-কর্মশালা।

কাকুজো ওকাকুরা এখান থেকেই গগনেন্দ্রনাথ জাপানি ক্যালিগ্রাফির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন, কালি-তুলির আঁচড়ে তাঁর সহজ পাঠের শুরু এখানেই। খেয়াল করে দেখলে, ছবির বিষয় নির্বাচনেও তিনি আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কলমের শিল্পীরা যখন ইতিহাস আর পুরাণনির্ভর রচনায় মগ্ন, ছবির বিষয় উঠে আসছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে, গুরু অবনীন্দ্রনাথ বলছেন— ‘আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন’— তখন গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাস্তবের মাটিতে। প্রতিদিন সকালে বারান্দায় তাঁর প্রাতরাশের সময় এসে হাজির হয় কাকের দল। রেলিং থেকে ক্রমে বারান্দায় নেমে আসা সেই কাকের ঝাঁক অনায়াসে গগনের ছবির বিষয় হয়ে উঠেছে। তথাকথিত সুন্দরের জগতে ব্রাত্য, অনাহুত, কুশ্রী, কৌলীন্যহীন, অলুক্ষুণে প্রান্তিক শ্রেণির এই বায়সকূল আপন মহিমায় গগনের চিত্রপট অধিকার করেছে। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা এমন এক অসাধারণ কাকের সিরিজ ১৯১১ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। পরম আত্মশ্লাঘায় ভর করে আজকে যাঁরা এই বিষয়ে ছবি আঁকেন, গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের চেয়ে একশো বছর এগিয়ে।

গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে ‘রবিকা’ তবে দেশ-বিদেশ থেকে গগনেন্দ্রনাথকে খ্যাতি এনে দিয়েছে ‘জীবনস্মৃতি’-র ছবি। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের অনুরোধে আঁকা এই পর্বের ছবিগুলো তাঁর চিত্রীসত্তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। ‘রবিকা’-র স্মৃতিআলেখ্য ঘিরে ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি নিছক ইলাস্ট্রেটর হয়ে ওঠেননি। কালি-তুলির চিত্রমালা এক অলৌকিক আবহ রচনা করেছে— যা রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্মাণ করেছে প্যারালাল টেক্সট। আবার কখনও বুঝি ছাপিয়ে গিয়েছে ‘রবিকা’-র শব্দমালাকে। যদিও পরিণত শিল্পী হিসেবে আমরা গগনেন্দ্রকে চিনি কিউবিজম-আশ্রিত ছবির জন্য, পাশাপাশি তাঁর কার্টুন চিত্রমালার মাধ্যমে। অনেকে মনে করেন, গগন ঠাকুরের কিউবিস্টিক ভাবনা এসেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব স্থাপত্যের বহুমাত্রিক স্তরবিন্যাস থেকে। সেই আলোআঁধারির রহস্যময়তা থেকে তাঁর ছবির তল বিভাজনের সুত্রপাত। তবে ছাত্রপ্রতিম শিল্পী রূপকৃষ্ণকে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিউবিস্টিক আর্টের চর্চা করেছেন। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ম সংগ্রহে এই চিঠি রক্ষিত।

‘বিরূপ বজ্র’ থেকে আমরা এও জানি যে, প্রখ্যাত শিল্প-ইতিহাসবিদ স্টেলা ক্রামরিশ তাঁকে আমাদের দেশের ‘ফার্স্ট ইন্ডিয়ান কিউবিস্ট’ বলে অভিহিত করেছেন। এমনকী, ১৯২২-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় জার্মানির ‘বাউ হাউস’-এর শিল্পীদের যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তা গগনেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়। এর পরেই তাঁর কিউবিস্টিক কাজের প্রবাহ আরও গতি পায় এবং ক্রমে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। গগনের কার্টুন সিরিজও ভারতীয় শিল্পে এক বিশেষ অধ্যায়ের সুচনা করেছে। আমাদের দেশে কার্টুন চিত্রকরের তালিকার শুরুতে তাঁর নাম না-থাকলেও নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে হবে, এমন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গচিত্র তাঁর আগে আর কেউ-ই করতে পারেননি। ‘বিরূপ বজ্র’ (১৯১৭), ‘অদ্ভুতলোক’ (১৯১৭), এবং ‘নবহুল্লোড়’ (১৯২১)— এই তিনটি সংকলনের পাতা ওলটালে মুহূর্তে বোঝা যায় আজকের দিনেও এই বিষয়গুলি কতটা প্রাসঙ্গিক। সেই সময়ের বিলেতের রাজনীতি, শিক্ষা, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, সমাজের আলোছায়ার প্রতি তীব্র রসিকতার পাশাপাশি যেন বিদ্রোহের তীক্ষ্ণ চাবুক হেনেছে গগনেন্দ্রনাথের এই অসাধারণ কার্টুনচিত্র। সে যেমন বিষয়ের দিক থেকে, তেমনই উপস্থাপনায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা গগনেন্দ্রনাথের সেই ব্যতিক্রমী শিল্পীসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারিনি। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে তাঁর কাজ নিয়ে যথার্থ আগ্রহ দেখা যায়নি দীর্ঘকাল।

আজ তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষের কাছে দাঁড়িয়ে এখনও কি সময় আসেনি– তাঁর শিল্পভাবনা, তাঁর কাজের দিকে নতুন চোখে ফিরে তাকানোর?

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook