ছবিতে চুম্বন নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ডি এইচ লরেন্সের কথা। তখন লকডাউন। অস্ট্রেলিয়া থেকে বন্ধু ইয়ান বুল ইমেল করত রোজ। আলোচনা হত ছবি নিয়ে। লরেন্সের ছবি আমার ভাল লাগে শুনে একবার রাতারাতি পাঠিয়ে দিয়েছিল লরেন্সের ৭০খানা পেইন্টিং। একেবারে ঝকঝকে স্ক্যান।

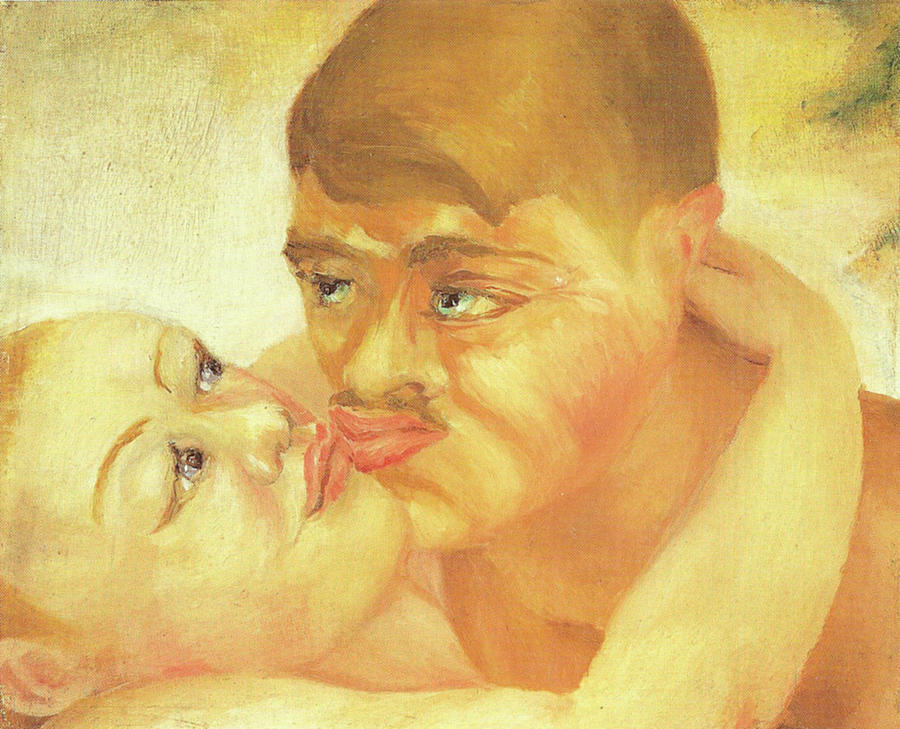

প্রথম ছবি: ‘ক্লোজ-আপ (কিস্)’। ছবিতে চুম্বনের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির প্রকাশ বিষয়ে আমার অনুসন্ধান-স্পৃহা তখনও জাগেনি।স্পষ্ট মনে আছে, ইয়ান আমাকে প্রশ্ন করেছিল ছবিখানায় কোনও অসঙ্গতি দেখছি কি না। এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই জানতে চেয়েছিল, চুম্বন-মুহূর্তে চোখ খোলা থাকা কতটা স্বাভাবিক। প্রিয় বার্ট, আমাদের লরেন্স, সে নিজেই এ-ছবির তুলনা টেনেছে গোদা ফিল্মের চুম্বনদৃশ্যর সঙ্গে। কারণ, স্বাভাবিক চুম্বনের সমর্পণ এই ছবিতে নেই। নাটকের ব্যাকড্রপের মতো মেকি পটভূমি; আরোপিত ভ্রু-ভঙ্গি; যুগলের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ব্যতীত আত্মসচেতন এক প্রণয়মুহূর্ত। এবং লক্ষণীয় ছবির শিরোনামখানা, অর্থাৎ শব্দের বিন্যাস, যেমনটি লেখা থাকে চিত্রনাট্যে: ‘ক্লোজ-আপ (কিস্)’।

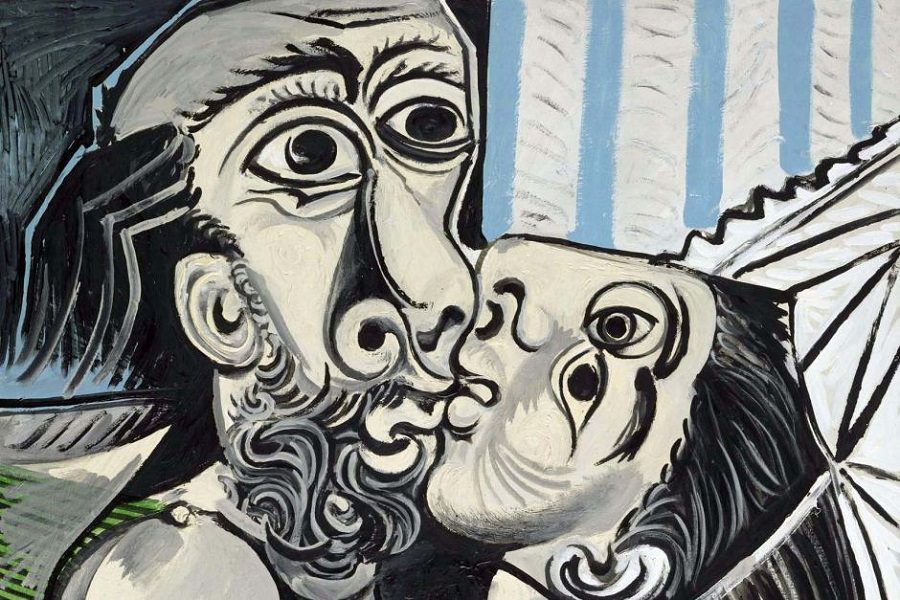

এ-ছবি দেখার অনেক পরে পিকাসোর ‘চুম্বন’ দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হই। প্রায় নব্বইয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে পিকাসো আঁকছেন উদগ্র চুম্বনের ছবি। যেন দুই নক্ষত্রপুঞ্জের মিলন— মহাজাগতিক নিয়মে গ্রাস করছে পরস্পরকে, ভক্ষণ করছে; একই সরলরেখা বরাবর দু’টি মুখ একীভূত হয়ে যাচ্ছে ওষ্ঠসুধা পান করে। আশ্চর্য হই, কারণ এ-ছবিতেও চুম্বনরত যুগলের চোখ খোলা। বলা ভাল, বিস্ফারিত। বিস্ময়ের আকস্মিকতায় দুই চোখ খুলে রেখেছেন উভয়েই। ক্যানভাস জুড়ে কেবল দু’টি মুখ। অধর কামড়ে ধরেছে ওষ্ঠ, পুরুষটির নাকের রেখা ভেঙে গিয়ে তৈরি করে নিয়েছে মিউচুয়াল কনট্যুর। স্পেসের অবসর যেন ধুলিসাৎ হয়ে গেছে চুম্বনের মত্ততায়। [‘মৃত্যু এসে ডাকল যখন/ আমি তখন বাঁচতে চাইছি তৃষ্ণা নিয়ে/ তোমার জিভে জিভ জড়িয়ে।’] আসলে তৃষ্ণার অভিমুখ বরাবর মৃত্যুর বিপরীতে। তাই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে, চুম্বন, পিকাসোকে দেয় জীবনের প্রতি আরও, আরও বেশি সান্দ্র ঘননীল মায়াবী আপেল।

লরেন্সের ছবির চুম্বন যদি নির্মিতক হয়, পিকাসোর চুম্বন তবে তীব্র অবপীড়িতক। সেই বছরে একাধিক চুম্বনের দৃশ্য এঁকেছেন পিকাসো। কোনওটিতে পুরুষ রয়েছে নারীবেশে। কোনওটি আবার অতিরিক্ত ইরোটিক। কিন্তু চুম্বন প্রসঙ্গে পিকাসোর ছবির কথা বলতে গেলে আরেকটি ছবির নাম করতেই হয়। ১৯২৫-এ আঁকা ‘লে বাইসের’। মা ও শিশুর স্নেহচুম্বন। প্রচলিত ভেনাস-কিউপিড কিংবা ম্যাডোনা-যিশুর ছবির স্টিরিওটাইপ ভেঙে ফেলছেন যৌনতার অবতারণায়। বিতর্কিত ছবি, অবশ্যই। যৌনতার প্রতীক ছড়িয়ে রয়েছে অলংকারের ছদ্মবেশে। আইভরি ব্ল্যাক আর ইন্ডিয়ান রেডের যৌথতায় মাতৃত্বের মধ্য থেকে বের করে আনছেন উর্বরতার আদিম। জোয়ান মিরোর ‘ম্যাটার্নিটি’ দ্রষ্টব্য।

আরও পড়ুন : রংয়ের নেশাই মাতিসকে করে তুলেছিল অনন্য!

লিখছেন গৌতম সেনগুপ্ত…

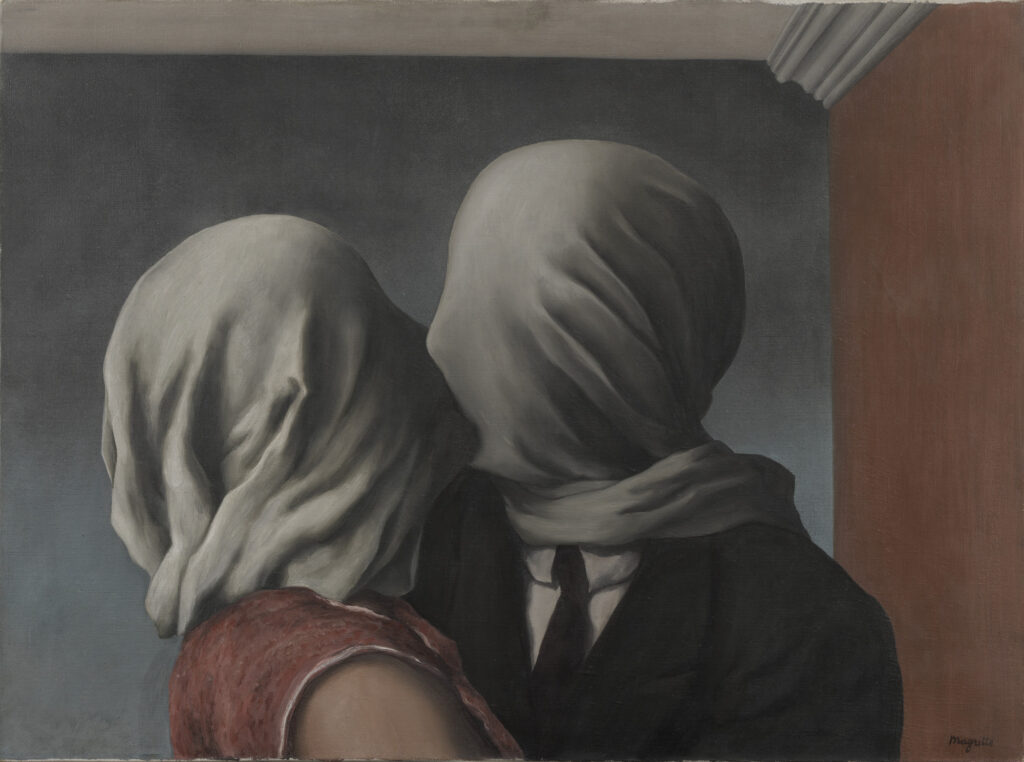

ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে ইউরোপে ঢুকে পড়েছে সুররিয়ালিজম এবং ডাডাইজমের অন্তর্ঘাত। প্রণয়-চুম্বন তার আপাত-সহজ পরিখা ভেঙে রচনা করেছে প্রত্যাহত আকাঙ্ক্ষার বিষণ্ণ তামস। রেনে ম্যাগ্রিটের ‘দ্য লাভার্স’ সেই নিরংশু বিচ্ছিন্নতার ছবি। প্রত্যাহত চুম্বন। প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনোদ্যত মুখ ঢেকে দিচ্ছে অজ্ঞেয় রহস্যের সাদা আবরণ। সাদা, অথচ অধিগম্য নয়।

আসলে উনিশ শতকের শেষ থেকেই বদলে যাচ্ছিল রোম্যান্সের সহজ প্রেক্ষিত। পরিবর্তিত লিঙ্গচরিত্র ক্রমেই প্রতিষ্ঠা করছিল পুরুষের সাপেক্ষে নারীর একটি প্রতিস্পর্ধী অবস্থান। এবং নারী-যৌনতার সেই অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড পুরুষের প্রণয়ের ধারণাকে বারবার আহত, বিদ্ধ করে বিকল্প এক সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এক্সপ্রেশনিস্ট যুগের অধিকাংশ পুরুষ শিল্পীদের কাছেই তাই চুম্বনের রোম্যান্টিক আবহ বদলে গিয়েছে ধ্বংসের দুরারোগ্য যাত্রায়। আর নারী হয়ে উঠেছে যৌবনের নিষাদ, মৃত্যুর প্রতীক। ফ্রান্জ ভন স্টাকের ‘কিস্ অফ দ্য স্ফিংস’ ছবিতে তাই পুরুষটি নতজানু। স্ফিংসের রহস্যভেদে অপারগ; অথচ চুম্বনের আশ্লেষে মুগ্ধ। অসহায় কামেচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অজ্ঞেয় নিয়তির দিকে। আর পরিতোষ ও অনুশোচনার যুগপৎ আন্দোলনে তার পৌরুষ ক্ষীণ, আরও ক্ষীণ।

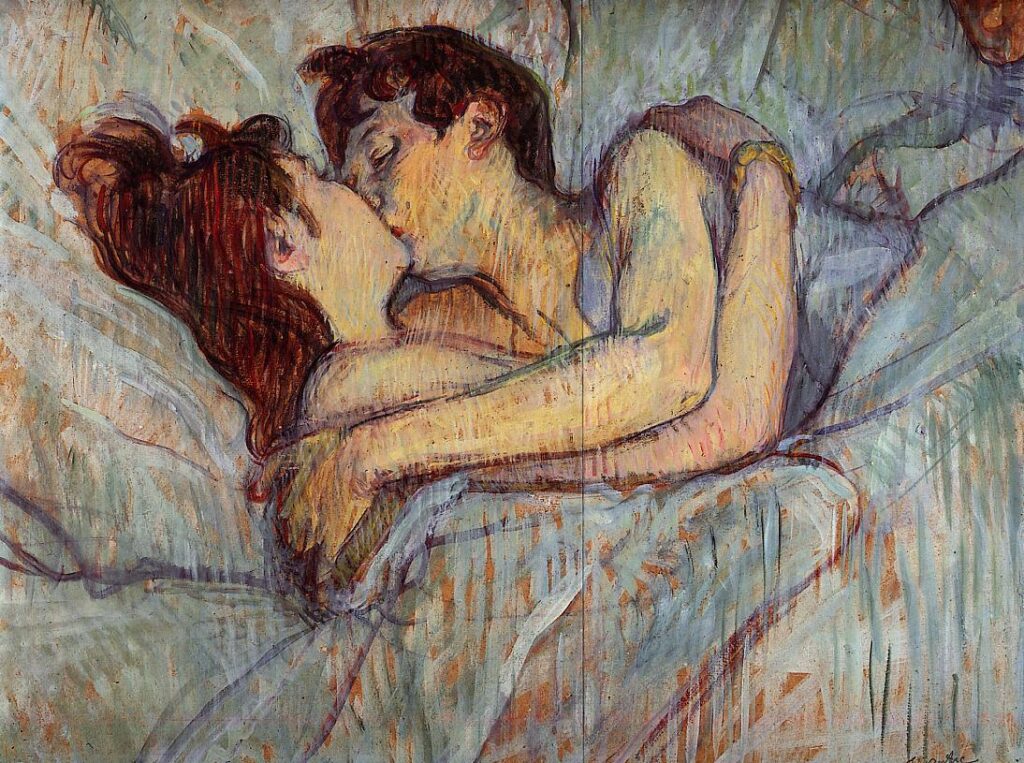

প্রায় একই সময়ে মুঙ্খ আঁকছেন ‘এ পোয়েম অ্যাবাউট লাইফ’ এবং ‘লাভ অ্যান্ড ডেথ’ সিরিজদু’টি। মুঙ্খের ছবিতে চুম্বন তার স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে মৃত্যুনীল শীতল এক উপত্যকা। এত বিষাদ, ঘিরে আছে চুম্বনের অন্তিম বলয়, তবু জানলার পাশে, নিভৃতে, এক মুখ থেকে অন্য মুখে গড়িয়ে পড়েছে মৃদু আলো। সংশ্লেষ। তেমন আশ্চর্য আশমানি আলো হয়তো ছড়িয়ে পড়েছিল প্যারির নৈশ গণিকাপল্লিতে। গভীর আশ্লেষে পরস্পরের মুখচুম্বন করছে দুই নগ্নিকা। চুল এলো, নিমীলিত আঁখি, আলিঙ্গনাবদ্ধ। [‘লুকিয়ে দেখব আমি নীতার পায়ের গোছ নাভির অতল/ জ্বর এলে নীতাকে জড়িয়ে ধরে অসুখ সারাব’] সমর্পণের এই সমলিঙ্গ স্বস্তিবিধান, হেনরি টোলাস-লোত্রেকের ‘ইন বেড, দ্য কিস্’— এমন রম্য ছবি রমা ঘোষ কি দেখেছিলেন?

দ্য কিস্, এডোয়ার্ড মুঙ্খ, ১৮৯৭

ইন বেড, দ্য কিস্, হেনরি টোলাস-লোত্রেক, ১৮৯২

আর্ট ন্যুভোর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিটি সম্ভবত ক্লিম্টের আঁকা। প্রায় সমসাময়িক ব্রাঙ্কুসি যখন পাথরের কর্কশে চুম্বনের পেলবতা ফোটাতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই ক্লিম্ট আর্ট ন্যুভোর আলঙ্কারিক বুননে ব্যক্ত করছেন আলিঙ্গনের মাধুর্য। তেল ও ব্রোঞ্জ রঙে গোল্ডলিফ মিশিয়ে তাঁর নিজস্ব স্টাইলে রচনা করছেন ‘দ্য কিস্’। সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। জীবনলতার আলিঙ্গনে সম্পূর্ণ অবনত দুই যুবক-যুবতী। যেন একে অপরের মধ্যে মিশে আছে অবলীলায়, মগ্ন এক তূরীয় আনন্দে। নেপথ্যে প্রাচীন ইয়েলো অকার। স্তব্ধ হয়ে আছে নক্ষত্রের গান। চুম্বনের আকুতিতে মিশে যাচ্ছে দু’টি সত্তা ও স্বদেশ। মিশে যাচ্ছে কুসুমাস্তীর্ণ শ্যামল ছায়াপথে। [‘দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন,/ মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।’]

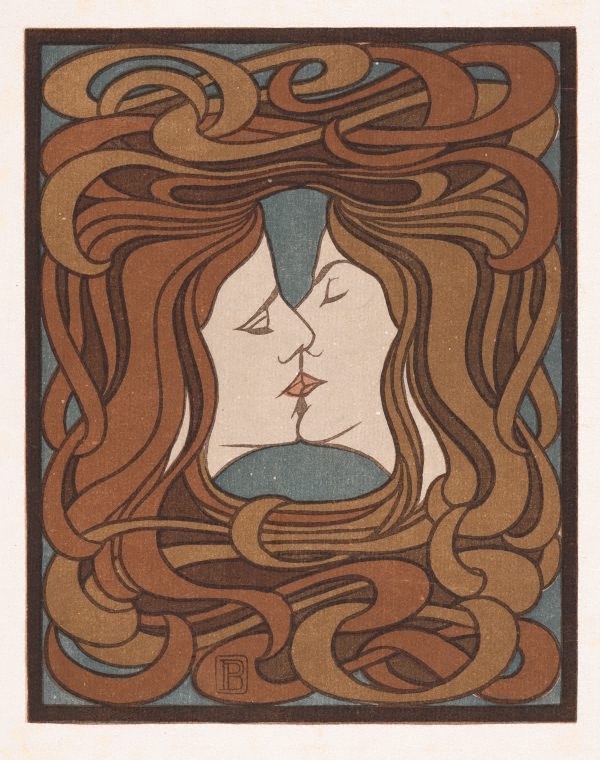

দ্য কিস্ (উডকাট), পিটার বেহ্রেন্স, ১৮৯৮

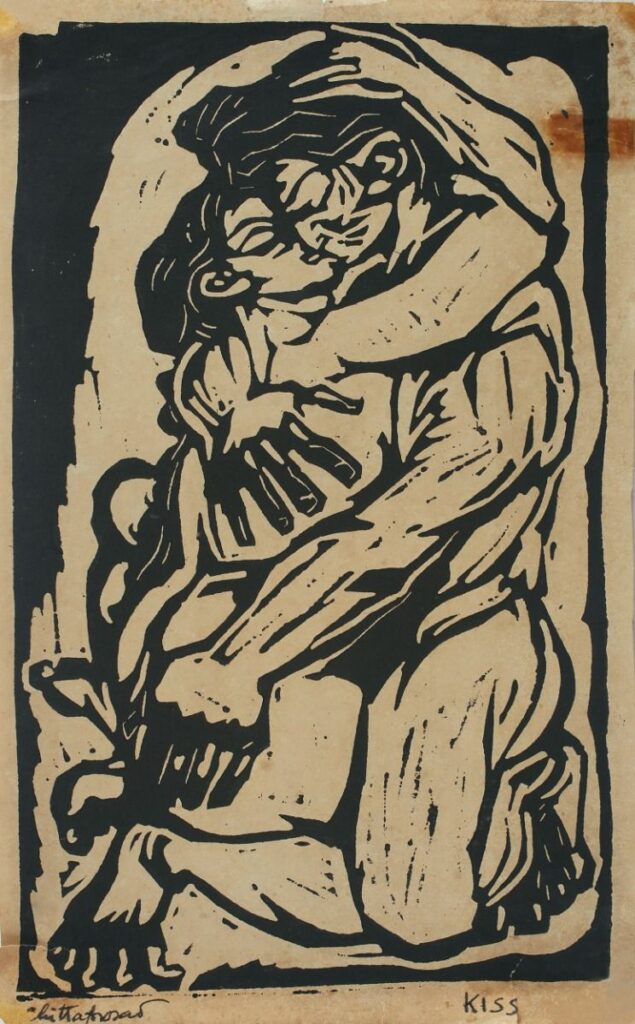

চুম্বনের নান্দনিকতার প্রসঙ্গে আর্ট ন্যুভোর আরেক শিল্পী পিটার বেহ্রেন্সের উডকাটটির কথা মনে পড়ে। ক্লিম্টের মতো প্রগাঢ় আবেগ নেই, তত আলংকারিক নয়; বরং জ্যামিতিকভাবে নান্দনিক যাকে বলা যায়। ব্রাঙ্কুসির ‘চুম্বন’ ভাস্কর্যটি মনে করায় ১১,০০০ বছরের পুরনো বেথেলহেমের আইন সাখরি গুহার মূর্তিটির কথা। যদিও সে পাথুরে চুম্বন কেবলই চুম্বন নয়; পাথরের গায়ে সুপ্ত মিলনের আদিম ইঙ্গিত। ব্রাঙ্কুসির পাথরে পড়েছে আধুনিকতার ছাপ; তার অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম, জ্যামিতিক আকার বহন করছে প্রথম যুগের প্রো-কিউবিস্ট সাক্ষ্য। রদাঁর ছাত্র। অথচ রদাঁ যেমন মাটির রেপ্লিকা বানিয়ে কাজ শুরু করতেন, ব্রাঙ্কুসি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্য কিস্ (ভাস্কর্য, প্লাস্টার), কনস্টানটিন ব্রাঙ্কুসি, ১৯০৭-০৮

আইন সাখরির গুহামূর্তি, খ্রিস্টপূর্ব ৯০০০

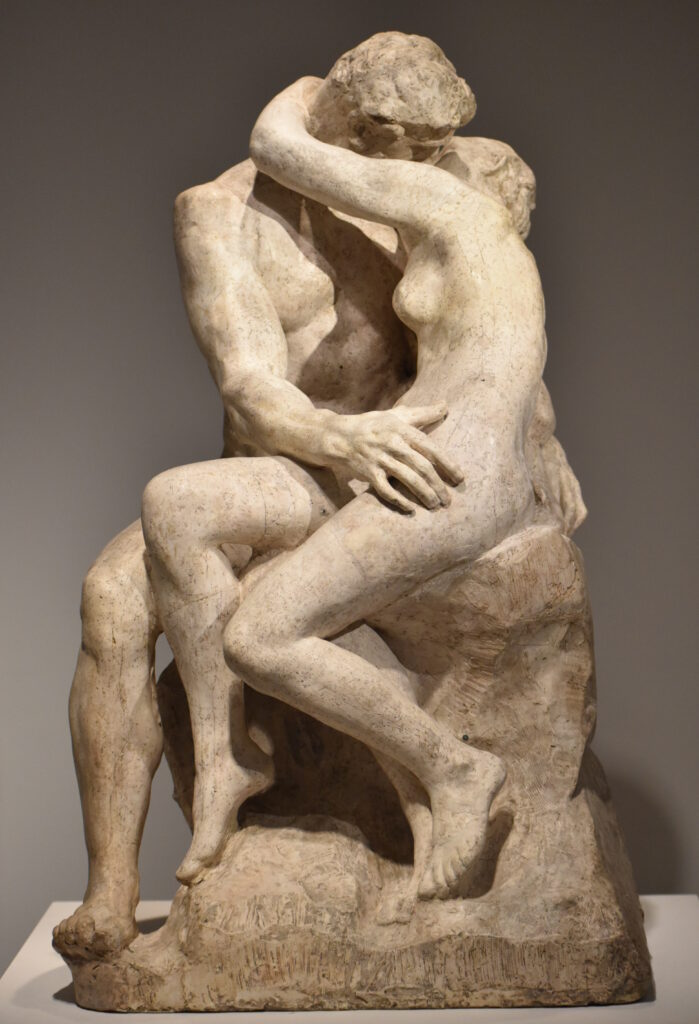

পাথরের একটি ব্লক থেকে কুঁদে কুঁদে বের করছেন আদিম চুম্বনের শাশ্বত ডৌলটিকে। রদাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যটি অবশ্য বিয়োগান্তক। ফ্রান্সেস্কা ও পাওলোর গভীর চুম্বন দৃশ্য। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু। কেননা, এ প্রণয় অবৈধ। কেননা, গল্পের সূত্র ধরে পাওলোর স্বামী এসে দাঁড়াবে নিহন্তারূপে। মৈথুনরত ক্রৌঞ্চযুগলের দেহ বিদ্ধ করবে প্রতিহিংসার শর। পুলকবেদনার এই তীব্র বিপ্রতীপ অবস্থান, তবু চুম্বন, অমোঘ, মার্বেলের সফেদ মসৃণে রক্তের অদৃশ্য দাগে লেখা হয় প্রণয়ের অনশ্বর গান।

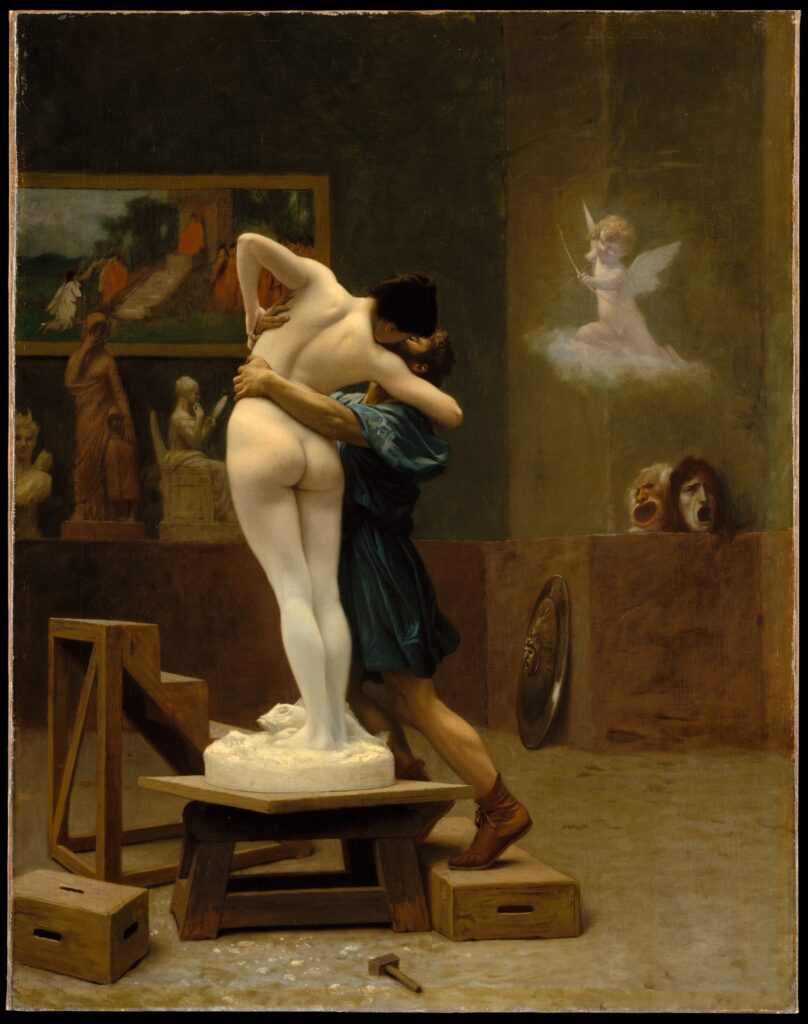

প্রাণের এমত ক্ষয়, যেমনটি লিখেছেন দান্তে, তার প্রতি মুখে দাঁড়িয়ে পিগম্যালিয়ন আর গ্যালাটিয়ার চুম্বনদৃশ্যের সঞ্জীবনী মনে পড়ে যায়। এ যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠার চুম্বন। আফ্রোদিতি, গ্যালাটিয়ার জড় মূর্তিতে জীবন সঞ্চার করা মাত্র পিগম্যালিয়ন জড়িয়ে ধরছে তাকে। মুখচুম্বনের আশ্লেষে ম্লান হয়ে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক। জীবনের প্রতি জীবনের অভিকর্ষে ছুটে চলা এই তিলমাত্র সুখ। সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অনির্বাণ প্রেম, শাশ্বত চুম্বন-আকুতি। তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ জেরোমের এই ছবিটি।

চুম্বন, যা কিনা একাধারে সমর্পণ ও আশ্রয়, অন্তরঙ্গতার পরম; এমনকী, সত্যও।

বাৎস্যায়ন-বর্ণিত ‘ললাটালককপোলনয়নবক্ষস্তনোষ্ঠান্তর্মুখেষু’-কে অতিক্রম করে তার বিস্তার মনোজাগতিক; বিশেষত শিল্পের মতো সেরিব্রাল একটি মাধ্যমে। ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে, আরও পরে বর্ণ ও চিত্রের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে, শুধুই ইঙ্গিত, সংকেত, বাকিটুকু দর্শকের মস্তিষ্কপ্রসূত।

শিল্পে, অথবা আমাদের অভিজ্ঞতা ও নির্জ্ঞানে, বারবার পালটে গেছে চুম্বনের প্রেক্ষিত, চুম্বনের পাঠ— মৃত্যু থেকে পুনর্জীবনে; প্রেম থেকে কামে; আসক্তি থেকে বিচ্ছেদে; আনুগত্য থেকে বিরোধিতার বহুমাত্রিকতায় ব্যক্ত হয়েছে তার ভাব। জিয়োত্তোর দু’টি ফ্রেস্কোর কথা মনে পড়ছে। ‘মিটিং অ্যাট দ্য গোল্ডেন গেট’ এবং ‘কিস্ অফ জুডাস’। প্রথম ছবিটিতে চুম্বন প্রাণের বার্তাবহ, জীবনের পূর্বরাগ। দীর্ঘ সন্তানহীনতার অন্ধকার কাটিয়ে জোয়াকিম আর অ্যানার কোলে জন্ম নেবে শিশু মেরি। দৈব এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেছে সমস্ত নগরে। সেই সুখ, সেই প্রাণের উদ্ভাস ধরা পড়েছে দু’জনের স্পর্শচুম্বনে। দ্বিতীয় ফ্রেস্কোটিতে চুম্বন আসলে হেমলক, বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। নৈশাহার শেষ হলে, জুডাস জড়িয়ে ধরছেন যিশুকে। চুম্বনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তার দেহ, মুকুলীকৃত ওষ্ঠ। ক্রমশ তাকে দেখাচ্ছে পশুর মতো খল, ক্রূর। আসলে চুম্বনের আড়ালে তিনি শনাক্ত করিয়ে দিচ্ছেন খ্রিস্টকে। ধরিয়ে দিচ্ছেন। আর উন্মত্ত প্রহরীর দল, রণসাজে সজ্জিত, ঘেরাও করছে তাঁকে। ওল্ড টেস্টামেন্ট। ‘বর্বর-চুম্বন’ শব্দটি প্রথম পড়েছিলাম জীবনানন্দর কবিতায়। লক্ষণীয় যে, প্রথম ছবিটিতে জোয়াকিম ও অ্যানার বর্ণবলয় প্রায় একীভূত, অথচ দ্বিতীয়টিতে জুডাসের চরিত্রটি বর্ণবলয়হীন। জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার এই চিত্র কারাভাজ্জিও ধরেছেন তাঁর স্বভাবোচিত ডার্ক টোনে। চুম্বন নয়, সেখানে হেমলক হয়ে উঠেছে আলিঙ্গন। পরিস্থিতির তীব্রতা অধিকার করেছে যিশু ও জুডাসের হস্তমুদ্রা, ললাটরেখার কুঞ্চন, দৃষ্টির বৈষম্য।

কিস্ অফ জুডাস (ফ্রেস্কো), জিয়োত্তো, ১৩০৫

দ্য টেকিং অফ ক্রাইস্ট, কারাভাজ্জিও, ১৬০২

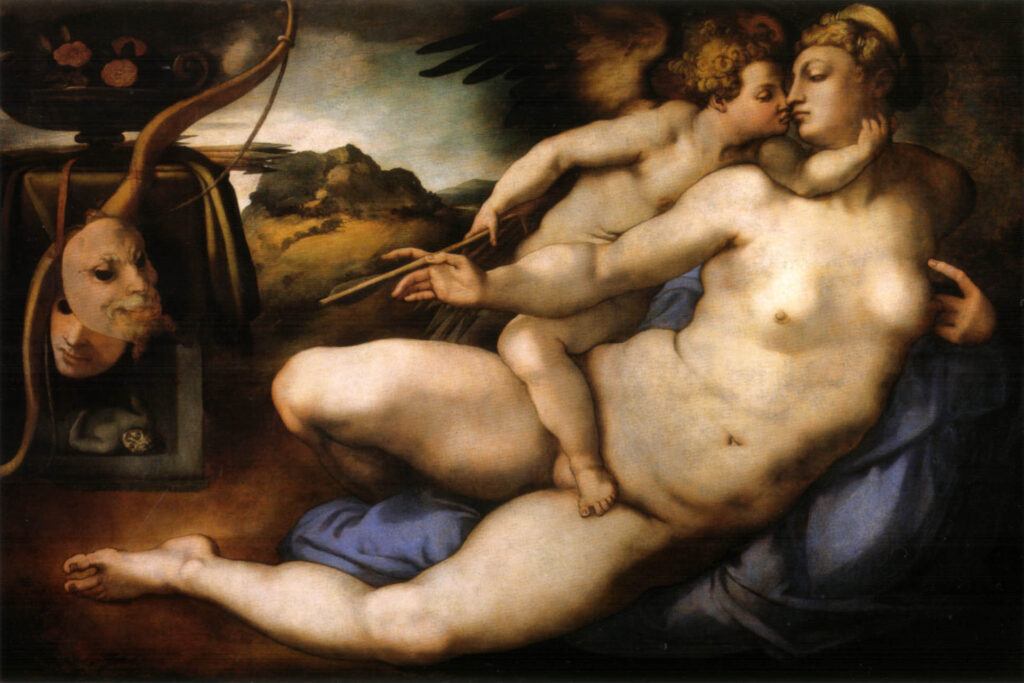

পনেরো থেকে উনিশ শতক অবধি পাশ্চাত্য শিল্পের ভিত্তিভূমি রোমান মাইথোলজি। ভেনাস-কিউপিড, কিউপিড-সাইকির চুম্বনদৃশ্য চিত্রিত হয়েছে বহুবার। সেই পুনরাবৃত্তির স্তূপ থেকে পন্টর্মো ও ব্রোঞ্জিনোর দু’টি ছবি এবং কনোভার ভাস্কর্য ‘আমোর ই সাইকি’ আমার বড় প্রিয়। গুরু পন্টর্মো আর শিষ্য ব্রোঞ্জিনোর ছবিদু’টির বিষয় প্রায় একই। ভেনাস ও ভেনাস-পুত্র কিউপিডের স্নেহচুম্বন। চরিত্রদের অবস্থান, পটভূমি কিংবা বসার ভঙ্গিমা, কোনও ছবিতেই, সমকালীন আইকনোগ্রাফিক ম্যানারিজমকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। তবে প্রচলিত কাহিনিকে অতিক্রম করে মা-ছেলের খুনসুটিকে বালকোচিত যৌনক্রীড়ার দিকে খানিক এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন দুজনেই। ক্রোনোস, অবলিভিয়ন আর আনন্দের উপস্থিতি ব্রোঞ্জিনোর ছবিটিকে ঘটনাবহুল করেছে। ছবিদু’টিতে ভেনাসের হাতের অবস্থান দ্রষ্টব্য। দ্রষ্টব্য কিউপিডের স্তন-আকর্ষণ। আপাত স্নেহচুম্বনের সমান্তরালে অসম-প্রণয়ের এই অম্ল মোহাবেশ ছবিদু’টিকে পৃথক করেছে।

ভেনাস, কিউপিড, ফোলি অ্যান্ড টাইম, ব্রোঞ্জিনো, ১৫৪৫

আমোর ই সাইকি (ভাস্কর্য, মার্বেল), আন্তোনিও কনোভা, ১৭৮৭

কানোভার ভাস্কর্যটি ধরে রেখেছে রোমান মাইথোলজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রণয়মুহূর্তটিকে। ভেনাসের অভিশাপ। প্রায় মৃত সাইকিকে শেষবার দেখছেন কিউপিড। দেখছেন সাইকি। নিজেকে অল্প তুলে ধরে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন দেহ। নবমুকুলের গন্ধে যেমন আরোগ্য পায় নুয়ে পড়া গাছ। হাতের বেষ্টনীতে তাঁকে ধরে আছেন কিউপিড। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। [‘তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁল/ যদিও এ প্রথমবার নয়,/ চুম্বন তো আগেও বহুবার/ এবার ঠোঁটে মিলেছে আশ্রয়।’] অথচ চুম্বন নয়। চুম্বনের প্রাকমুহূর্তটুকুই কেবল রচনা করছেন কানোভা। রচনা করছেন মিলনের পূর্বরাগ, অমরত্বেরও।

মার্ক শাগালের ‘দ্য বার্থডে’ ছবিখানা প্রিয় দুটো কারণে। এক, শাগালের কৈশোরোচিত প্রেমিক সত্তার পূর্ণ উপস্থিতি। দুই, অবচেতনের বিশুদ্ধ প্রতিমায়ন। স্ত্রী বেলা রোজেনফেল্ডের জন্মদিন উপলক্ষে আঁকা এই ছবিখানা আসলে শাগালের প্রণয়-উপহার। অথচ প্রণয়ের সত্য যে বাস্তবের সত্য নয়; তাতে মিশে থাকে স্বপ্নের পরাবাস্তবতা। গোধূলি আলোর মতো স্বপ্নকে, তাই বুনে দেন শাগাল, বাস্তবের প্যালেটের উপরে। চরিত্রদের দেন অভিকর্ষকে অমান্য করার উস্কানি। দৃশ্যভাষার কাব্যিকতায় উপহার হয়ে ওঠে সঙ্গলিপ্সার নাছোড় আকুতি।

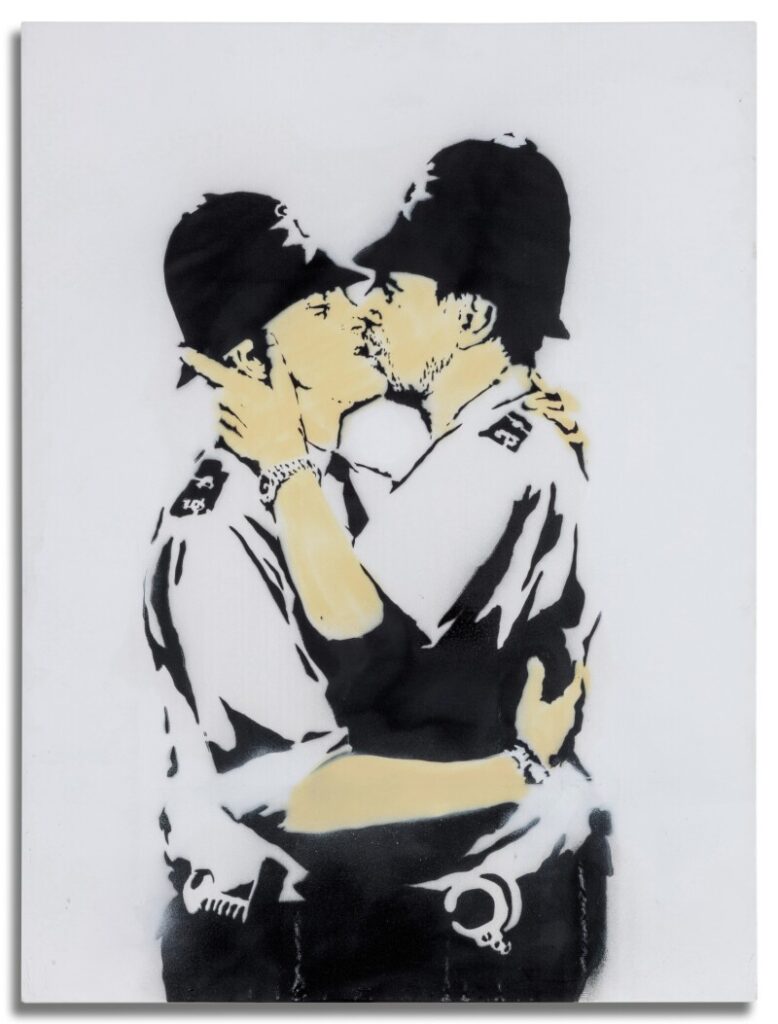

২০০৪ সালে ব্রাইটনের প্রিন্স আলবার্ট পাবের দেওয়ালে ব্যাঙ্কসির আঁকা গ্রাফিত্তিটির কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ‘দ্য কপার্স কিস্’: পরস্পরকে চুম্বন করছেন দু’জন পুলিশ, দু’জন ‘পুরুষ’। প্যারাডাইম শিফ্ট। নিছক সৌজন্য-চুম্বন নয়; বরং সেই চুম্বনে নিহিত অন্য এক গ্রেফতারির সংকেত। স্বস্তির কমফোর্ট জোন থেকে টেনে বের করে এনে চুম্বনকে রাখা হল ক্ষমতার বিপরীতে। হোমোফোবিক সমাজ-মানসিকতার বিপরীতে। সমপ্রেম ও প্রান্তিক যৌনতার প্রতীক হিসেবে।

চুম্বনের সঙ্গে মৃত্যুর বাস্তবকে অবলীলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন চেক শিল্পী কুবিস্তা। আশ্চর্য এক ক্রান্তির মুহূর্ত তাঁর ‘কিস্ অফ ডেথ’ ছবিতে। চুম্বন, কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর; জীবিত ও মৃতের; লিঙ্গপরিচয়হীন দুটি সত্তা, দুটি অবস্থার চুম্বন-আলিঙ্গন। স্যাপ গ্রিন প্যালেটের বিষণ্ণ এপিটাফ। যে ভয়াবহ স্প্যানিশ ফ্লু-র আবহে এ ছবি এঁকেছিলেন কুবিস্তা, বছর ছয়েক পর সেই ফ্লু-তেই মৃত্যু হয় তাঁর।

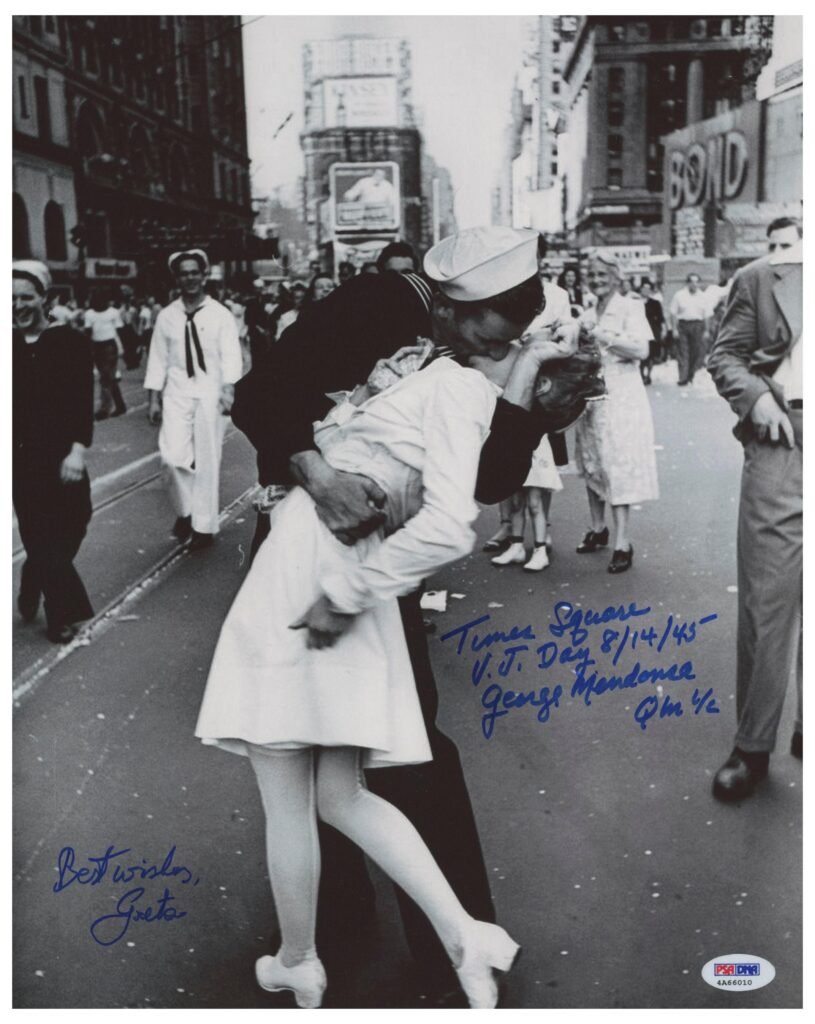

ভি-জে ডে ইন টাইম স্কোয়ার, আলফ্রেড আইজেনস্টেড, ১৯৪৫

জীবন ও মৃত্যুর এই আশ্চর্য সহবাস! আলফ্রেড আইজেনস্টেড এবং ভিক্টর জরগেনসেনের তোলা ফটোগ্রাফদুটির কথা মনে পড়ে। ‘ভি-জে ডে ইন টাইম স্কোয়ার’ এবং ‘কিসিং দ্য ওয়ার গুডবাই’। ১৪ আগস্ট ১৯৪৫। টাইম স্কোয়ার। বিষয় এক, চরিত্ররা এক। যুদ্ধাবসানের আনন্দে ইউ এস নেভির এক নাবিক ঠোঁট ডুবিয়ে দিচ্ছেন পথচলতি অপরিচিতার ঠোঁটে। [‘দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা/ যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।/ প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের … যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন/ শেষ হ’য়ে গেছে সব;’] পরমাণু যুদ্ধে বিদ্ধস্ত, বিপন্ন পৃথিবীর সাদাকালো মানচিত্রের উপর একাকী দাঁড়িয়ে, এই চুম্বন, নির্দেশ করে গ্লানি ও গরিমার নিবিড় সংশয়।

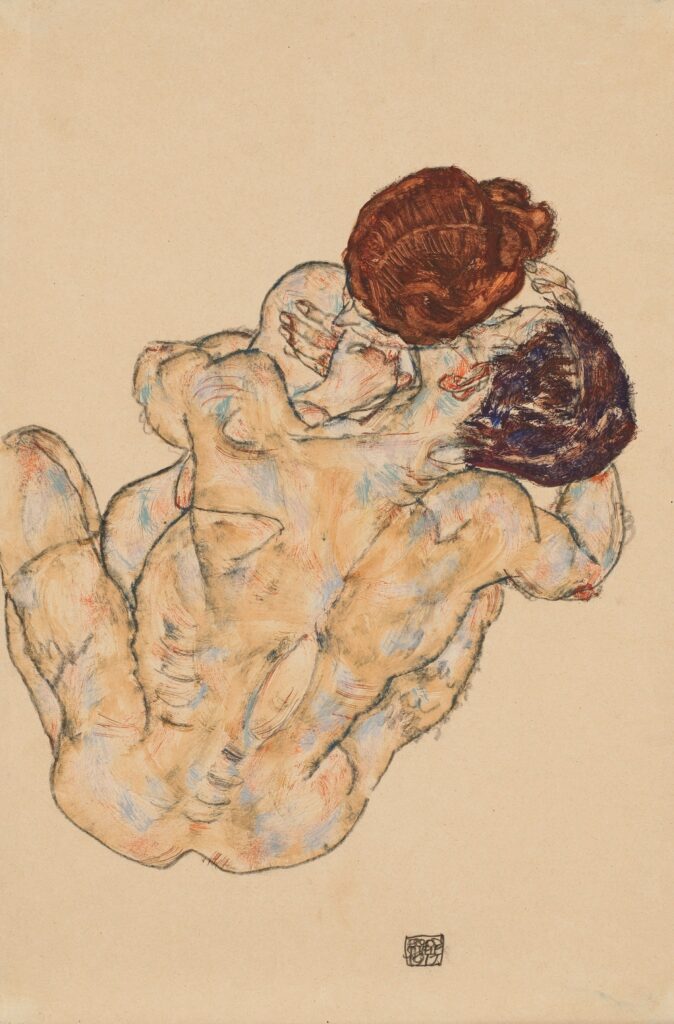

আশ্চর্য লাগে, ভ্যান গঘ কিংবা মনেট কেন একটিও চুম্বনের ছবি আঁকেননি! সেন্ট রেমি কিংবা আর্লসের উজ্জ্বল গমের খেত কেন ধারণ করেনি কোনও চুম্বনের বীজ। অথবা গিভার্নির সুদৃশ্য বাগানে কখনো কি তরুণীর হাত থেকে, অভিমানে, রুমাল পড়েনি খসে। ভিঞ্চি, বত্তিচেল্লি, রাফায়েল— সকলেই বঞ্চিত চুম্বনের রসে। সেঁজা এঁকেছেন, একেবারে গোড়ার দিকে, রেনেসাঁ আর্টের আদলে, কবি ও মানসীর পবিত্র ললাট চুম্বন। আবার মুঙ্খের মতো কেউ কেউ একই চুম্বনদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন বারবার। গোপন ও নিষিদ্ধের প্রতি দুর্মর আকর্ষণকে চুম্বনের আকস্মিকতায় বুনেছেন ফ্রান্সিস্কো হায়েজ। আবার শিলে, ডাকাবুকো মাস্তানের মতো, চুম্বনের ছদ্ম আবরণে বিশুদ্ধ যৌনতার কড়ি ও কোমল।

ম্যান অ্যান্ড ওম্যান (এমব্রেস), এগন শিলে, ১৯১৭

ভিক্টোরিয়ান প্রভাব হোক, ব্রাহ্ম বা বেঙ্গল স্কুল, আধুনিক ভারতীয় ছবিতে চুম্বন সরাসরি বিষয় হয়ে ওঠেনি তেমন। যৌনতা রয়েছে। চুম্বন হয়তো এসেছে যৌনতার অনুষঙ্গে। ‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর’ থেকে তার গতি ‘মুখে মুখে বুকে বুকে থাকি অবিরত’-র দিকে। ব্যতিক্রম চিত্তপ্রসাদ, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত; ব্যতিক্রম শেষ বয়েসের রবীন্দ্রনাথ।

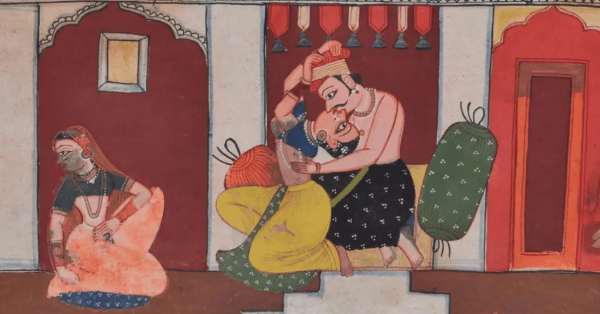

অথচ, উপমহাদেশীয় যৌনতার সচিত্র ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে তন্ত্র থেকে যোগে; খাজুরাহো থেকে রাজপুত, বুন্দি মিনিয়েচারে; বাশোলি থেকে কাংড়া চিত্রে। স্ফুরিতক ও ঘট্টিতক চুম্বনের বহু দৃষ্টান্ত। বিরজা ও কৃষ্ণের গোপন চুম্বন; ষোল শত গোপিনীর কৃষ্ণচুম্বনের লীলা; রাধা ও কৃষ্ণের অভিসার; চন্দ্রমাখচিত নৈশ যুগলমিলন। কিংবা, রাগমালা চিত্রের দেশকার রাগিণীর চমৎকার চুম্বনদৃশ্যটি। যেন প্রথম বর্ষণের সঙ্গে ফলনের আদিম সংযোগ উদ্যাপিত হতে চলেছে দু’টি দেহের অলীক বিভঙ্গে। প্রাচ্য ইরোটিকার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। কারণ চুম্বনের নান্দনিক সমর্পণ আর কামোত্তেজক ইরোটিকার ভাবগত ব্যঞ্জনা পৃথক।

রাগমালা সিরিজের দেশকার রাগিণীর চুম্বনদৃশ্য

চুম্বন, যা কিনা একাধারে সমর্পণ ও আশ্রয়, অন্তরঙ্গতার পরম; এমনকী, সত্যও। বাৎস্যায়ন-বর্ণিত ‘ললাটালককপোলনয়নবক্ষস্তনোষ্ঠান্তর্মুখেষু’-কে অতিক্রম করে তার বিস্তার মনোজাগতিক; বিশেষত শিল্পের মতো সেরিব্রাল একটি মাধ্যমে। ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে, আরও পরে বর্ণ ও চিত্রের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে, শুধুই ইঙ্গিত, সংকেত, বাকিটুকু দর্শকের মস্তিষ্কপ্রসূত। শিল্পীর কাজ শুধু চৌকাঠ পার করে দেওয়া। যেমন, মার্ক রথকোর প্রায় প্রতিটি ক্যানভাসকেই আমার মনে হয় মহাজাগতিক চুম্বনের অপার্থিব ইশারা। মাটি ও আকাশের অনন্ত মিলন; বর্ণভেদে অগ্নি ও বাতাস। এমনকী, যোগেন চৌধুরীর ছবিতে আয়নার খুব কাছাকাছি যুবতীকে দেখে স্বকামজ চুম্বনের প্রাক-মুহূর্ত বলে মনে হয়নি কি! তেমন তো কতবার সোমনাথ হোরের একটি নামহীন স্কেচ, গণেশ হালুইয়ের একাধিক জ্যামিতিক মোটিফ; অথবা অকস্মাৎ পল ক্লি-র একটি বেপথু রেখার ইতস্তত গতিকে দেখে ঘনিষ্ঠ চুম্বনের দ্যোতক বলে মনে হল। একবার কেবল তমুক চক্রবর্তীর অসতর্ক ঠোঁট, বিপদসীমার মধ্যে চলে এলে, চুম্বনের ঘোর বলে ভ্রম হয়েছিল। সে অবশ্য ছবি নয়। চিত্রিত বাস্তব।

গদ্যে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি: কবীর সুমন, রমা ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ।