শ্রীরামকৃষ্ণর একটা চমৎকার থিওরি ছিল— ‘কাঁচা আমি আর পাকা আমি’-র। অর্থাৎ, একধরনের ‘আমি’ যে কেবল নিজের ইহগতির কথাই ভাবে— কীসে নাম হবে, কীসে লাভ হবে, কী দিয়ে পূরণ হবে কাঁচা স্বার্থ, যার লক্ষ্য আত্মকেন্দ্রিকতায় গুটিয়ে আসে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রে। অন্য আমিটা পরিপক্ক। সে বিলীন হতে চায় বৃহতে। বাঁচার স্বপ্ন দেখে পরহিতে, মহত্বে, আধ্যাত্মিকতায়। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ এমন এক ব্যক্তি, যাঁর মধ্যে কাঁচা আমি আর পাকা আমি গুলিয়ে একাকার।

শ্রীঅরবিন্দ-র (তৎকালীন অরবিন্দ ঘোষ) জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়েছিল— তার নেপথ্যে বারীনের হঠকারিতা ও একগুঁয়েপনার ভূমিকাও কম ছিল না। এতদসত্ত্বেও যে জিনিসটা খুব বেশিমাত্রায় ছিল বারীনের মধ্যে, তা হল চব্বিশ ক্যারেট খাঁটি সোনার মতো সৎসাহস। যে সাহসের বশে মাত্র ২২ বছর বয়সে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সারা দেশে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিপ্লবের আগুন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কাবুল থেকে বর্মা— গোটা ভারবর্ষকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন একটাই মন্ত্রে— বন্দেমাতরম।

বারীনরা পাঁচ ভাই-বোন। বড়দা বিনয়ভূষণ, মেজদা মনোমহন, সেজদা অরবিন্দ, ছোড়দি সরোজিনী। বারীন ছিল সবার ছোট।১৮৮০ সালের ৫ জানুয়ারি বারীনের জন্ম হয় ব্রাহ্মসমাজ-সভ্য ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ও রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতার অস্থির সংসারে। স্বর্ণলতার মানসিক ভারসাম্য ক্রমাগত অধঃপাতের দিকে যাচ্ছিল বলেই কৃষ্ণধনের নির্দেশে বালক বারীন, মা আর দিদির সঙ্গে দেওঘরের মামাবাড়িতে এসে ওঠে ইংল্যান্ড থেকে।

আরও পড়ুন : বাঙালি রামকে অন্যভাবে চিনেছিল ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পড়েই…

শুরুর সেসব দিনগুলো বারীনের স্মৃতিকথায় খুব আবছা হলেও যথেষ্ট মেদুর— ‘মায়ের মন মেজাজ যখন ভালো থাকত তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, থেকে থেকেই হেসে উঠতেন অকারণ। আর মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন রাগে গজগজ করতে করতে ছুটে বেড়াতেন এঘর থেকে ওঘর, যেন এক খাঁচা বন্দী বাঘ হুঙ্কার করছে।’ পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে কৃষ্ণধন ছেলে ও মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে বারীন ও সরোজিনীকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতা। কিন্তু মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলেও নাড়ির টানে তো ভাটা পড়ে না। তাই স্বর্ণলতা কন্যা সরোজিনীকে ছাড়তে রাজি হলেও ছোট ছেলে বারীনকে ধরে রেখেছিলেন আঁকড়ে, মা বিড়ালের মতো। পরিস্থিতি এতটাই স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে যে, কৃষ্ণধন দেওঘরে লোকলশকর পাঠিয়ে প্রায় চুরি করে নিয়ে আসেন বারীনকে তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ন্যায্য হলেও মায়ের থেকে এই অকস্মাৎ বিচ্ছেদের প্রভাব খুব গভীরভাবে পড়েছিল বারীনের মনে। ন্যায় আর নিষ্ঠুর এ-দুটো শব্দ আসলে সমার্থক কি না, তা বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি তখন।

এরপর থেকে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, একজায়গায় থিতু হতে পারেননি কোনওদিন। মেনে নিতে পারেনি কারও আদেশ, তা সে রাষ্ট্রের হোক বা তার প্রিয়তম সেজদার।

কাঁচা আর পাকা আমি গুলিয়ে যাওয়া বারীনের শক্তি ছিল কিন্তু তাঁর অদম্য আবেগ। আর দুর্বলতা ছিল সেই আবেগের বশে ভুলের পর ভুল করা। সাহস ছিল তাঁর ভূষণ, কিন্তু সেই সাহসিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে দুঃসাহসের রূপে বারবার ডেকে এনেছে অনিষ্ট। বারীন ঘোষ সম্ভবত বাংলার ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি হঠকারিতার দৌড়ে নাম লিখিয়েছিলেন সাতের দশকের বিপ্লবীদের অনেক আগেই। তবু তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ঝাঁঝ ছিল এতই জোরালো যে, তাঁর সঙ্গে একের পর এক জুড়ে গেছে অগ্নিযুগের উজ্জ্বল যোদ্ধারা। বিজয় নাগ, উল্লাসকর দত্ত, ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র কানুনগো, নলিনীকান্ত গুপ্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মতো মানুষরা যেমন লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন বারীনের সাহস আর জেদের প্রতি সম্মোহিত হয়ে। তেমনই নরেন গোঁসাইয়ের মতো বিশ্বাসঘাতকও তাঁদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল বারীনের হঠকারিতার জন্যই। এবং সে হঠকারিকাতার মাশুল গুনে জেলের ভেতর নরেনকে খুন করার অপরাধে শহিদ হতে হয় কানাইলাল আর সত্যেনকে; নইলে নরেনের মিথ্যা সাক্ষ্যের বুনিয়াদে পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে ফাঁসিকাঠে তুলেই দিয়েছিল প্রায়।

শুরুর সেসব দিনগুলো বারীনের স্মৃতিকথায় খুব আবছা হলেও সথেষ্ট মেদুর— ‘মায়ের মন মেজাজ যখন ভালো থাকত তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, থেকে থেকেই হেসে উঠতেন অকারণ। আর মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন রাগে গজগজ করতে করতে ছুটে বেড়াতেন এঘর থেকে ওঘর, যেন এক খাঁচা বন্দী বাঘ হুঙ্কার করছে।’ পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে কৃষ্ণধন ছেলে ও মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে বারীন ও সরোজিনীকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতা।

কিন্তু বারীন এত অল্প বয়সে এলেন কী করে এই তুমুল লড়াইয়ের লাইমলাইটে?

এর ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯০২ সালে। পাটনা কলেজ থেকে ড্রপআউট হওয়ার পর বারীন একটা চায়ের দোকান খোলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা লাটে ওঠার পর, তিনি পালা করে মাসছয়েক কুচবিহার আর ঢাকায় বড়দা বিনয়ভূষণ আর মেজদা মনমোহনের কাছে থেকে, শেষমেশ বরোদায় পাড়ি দেন সেজদা অরবিন্দর কাছে ১৯০২ এর নভেম্বর মাসে। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ। তাঁর কাছে বারীনের আসার ব্যাপারে কোনও পূর্বসংবাদ ছিল না। তিনি তখন কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছেন ভারতের বুকে ইংরেজ-বাহাদুরের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করার কাজে। নিজের কলেজের মাইনে যৎসামান্য বাড়ির জন্য রেখে সিংহভাগটা চালান করে দিচ্ছেন বাংলায় বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য।

বারীন এতসব শুরুর দিকে জানতেন না। কিন্তু সেজদার দৈনন্দিন কার্যকলাপ খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে এটুকু আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, খুব বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে দেশের বুকে। তাঁর মন চেয়েছিল, সে সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে, যা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

বেচারা বারীন হয়তো জানতেন না ইতিহাস বড় নির্মম, যত যত্নে সে লিখে রাখে কীর্তি, তার চেয়েও ফলাও করে লেখে ভ্রান্তির গাথা।প্রায় দেড়শো বছর পরেও, তার জন্মদিনের শুভক্ষণে কেউ যা পড়তে বা বলতে দ্বিধা বোধ করবে না একরত্তি।

বরোদা যাওয়ার পর প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দ বারীনকে Edmund Burke-এর ‘Reflection on Revolution in France’ আর M.G Ranade-র ‘The Rise of Martha Power’ বইদু’টি মূলত পড়তে দেন। এই পড়াশোনার মাঝেই বারীন লক্ষ করতেন, প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ও আরও কয়েকজন খুব সাবধানে আলোচনা করে চলেছেন পুনের বালকৃষ্ণ আর দামোদর চাপেকরের কথা, যাঁরা ১৮৯৭-এ চার্লস ওয়াল্টার র্যান্ড-কে গুলি করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিম-সাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাই বরোদায় থাকাকালীন বারীন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ দ্বারা প্রবল প্রভাবিত হন। তৎকালীন ভারতের প্রেক্ষিতে ‘আনন্দমঠ’ ছিল এক অদ্বিতীয় নাম। বারীনের মনে ইচ্ছে জাগে, ভবানী মন্দিরের মতো দেশমাতৃকার একটা মন্দির গড়ার, যে মন্দির হবে আসন্ন বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। শ্রীঅরবিন্দকে জানিয়েই বারীন বিন্ধ্য পর্বতে মন্দির নির্মাণের জন্য জায়গা খুঁজতে যায়। কিন্তু কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাকে, ভয়াবহ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। বরোদায় ফিরে এসে বারীনের স্বাস্থ্যর আরও অবনতি ঘটে।

এই সময়ে একদিন এক নাগা সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ-র দ্বারে ভিক্ষের জন্য উপস্থিত হন। ভিক্ষা নেওয়ার সময় শয্যাশায়ী বারীনকে সন্ন্যাসী লক্ষ করেন, তিনি যে ডায়েরিয়ায় ভুগছেন, সে-কথাও জানতে পারেন। চলে যাওয়ার আগে সন্ন্যাসী একগ্লাস জল চেয়ে নেন তারপর গ্লাসটি ধরে সম্ভবত কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং জলের ওপর অদৃশ্য কোনও চিহ্ন এঁকে চলে যান। যাওয়ার আগে বারীনকে সেই গ্লাসভর্তি জল পান করে নেওয়ার আদেশও দেন। শ্রীঅরবিন্দ-র স্মৃতিচারণায় আমরা জানতে পারি, তার পরদিনই বারীন সুস্থ হয়ে ওঠে। এই ঘটনা শ্রীঅরবিন্দ-র মনে ভারতীয় যোগশাস্ত্র সম্পর্কে কেবলমাত্র সম্ভ্রমই জাগায়নি, বরং সেই যোগশক্তিকে দেশোদ্ধারের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে চিন্তার বীজ বপন করে দেয়।

এর পরের পর্যায় ১৯০৩ সালে। বারীন কলকাতা ফিরে আসেন যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যে অস্ত্রশিক্ষা আর বিপ্লবী কর্মসূচি নিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ— তাতে যোগ দিতে। বারীনের সক্রিয় বিপ্লব-জীবনের সূচনা এই পর্ব থেকেই।

কিন্তু শুরুটা সেজদার হাত ধরে হলেও ক্রমশই তিনি হয়ে উঠছিলেন আত্মসচেতন। শ্রীঅরবিন্দর ছায়া থেকে বেরনোর জন্য মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে কল্পিত মাতৃমন্দিরের আদলে তৈরি করল বিপ্লবী আখড়া, অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বোমার কারখানা। এই পর্বে বারীনের সবচেয়ে ভরসার সঙ্গী ছিল বোমা-বিশারদ হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)। হেমচন্দ্র বারীনের চেয়ে বয়সে বড়, বারীন তাকে হেমদা বলে ডাকতেন, তবু দু’জনের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়।

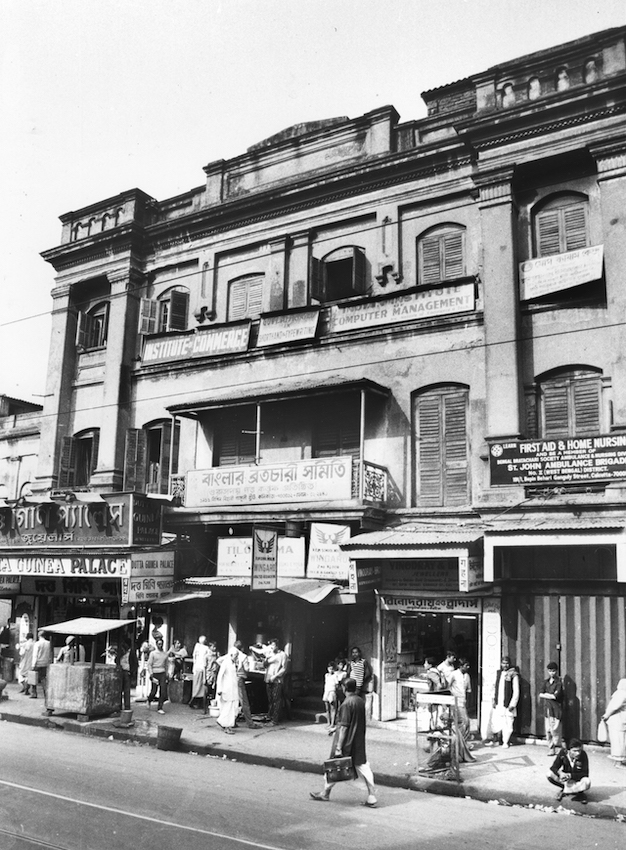

ইতিমধ্যে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়, যার ফলে ‘অনুশীলন সমিতি’ ও মুখপত্র ‘বন্দেমাতরম’-এর সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন বারীনের সেজদা। বিপ্লবী কার্যকলাপের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুবোধচন্দ্র মল্লিকের এক লক্ষ টাকা অনুদানের সাহায্যে ও বাংলার কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজ (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৬-এর ১৫ আগস্ট নিজের জন্মদিনে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল কলেজ তৈরি করার নেপথ্যে শ্রীঅরবিন্দ-র মূল লক্ষ্য ছিল, ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার নাগপাশ থেকে দেশের যুবাদের বের করে এনে, দেশাত্মবোধক চিন্তাভাবনা ও উচ্চশিক্ষায় চালিত করা। ন্যাশনাল কলেজ ও বন্দেমাতরম পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন বারীন-হেমচন্দ্রদের মুরারিপুকুরের কার্যকলাপে খুব বেশি সময় দিতে পারছিলেন না শ্রীঅরবিন্দ। তাই এই অনুপস্থিতির শূন্যস্থানে মুরারিপুকুরের বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ, রিক্রুট ও পোস্টিং এর দায়িত্ব বারীন আর হেম প্রায় নিজে থেকেই কাঁধে তুলে নেন। সূচনা হয় ‘যুগান্তর’ দল ও পত্রিকার।

বারীনদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দর প্রথম মতানৈক্য হয় চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটি-তে বোমা নিক্ষেপ নিয়ে। যেহেতু চন্দননগর ফরাসি উপনিবেশ ছিল, তাই ইংরেজ পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময়েই বিপ্লবীরা চন্দননগরে গিয়ে গা ঢাকা দিত। তাই বারীন এবং হেমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে যখন চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র পল এমাইল লিওন তার্দিভেলের হত্যার চক্রান্ত তৈরি হয় তখন শ্রীঅরবিন্দ তাতে বাধা দেন। কিন্তু চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রখ্যাত চারুচন্দ্র রায়ের স্বদেশি সভায় মেয়র তার্দিভেল যখন পুলিশি দমনপীড়ন হানেন, তখন চারুচন্দ্র রায়ের নির্দেশে বারীন-হেমচন্দ্ররা ২২ এপ্রিল, ১৯০৮-এর রাতে তার্দিভেল-এর ডাইনিং এ বোমা নিক্ষেপ করে শ্রীঅরবিন্দর কথা উপেক্ষা করেই। ভাগ্যবশত বোমার ডিটোনেটরে সমস্যা থাকায় তার্দিভেল সে-যাত্রায় বেঁচে যান কিন্তু চন্দননগরের কয়েকজন স্বদেশি গ্রেপ্তার হন। কথা অমান্য করে এমন হঠকারি ঘটনা ঘটানোর জন্য শ্রীঅরবিন্দ অপ্রসন্ন হলেও বারীনদের মনে তা কতটা দাগ কেটেছিল, তা বলা কঠিন।

যদিও ১৯২১-এ হেমচন্দ্র নিজে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ‘বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা’ নামক একটি আত্মজীবনীমূলক বই লিখে প্রায় সমস্ত দায় বারীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেও, মুরারিপুকুর দলের অন্যান্য বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণে, চন্দননগরে বোমা নিক্ষেপ এবং শ্রীঅরবিন্দর থেকে গোপন করে বারীনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তার বিপ্লবী কার্য চালিয়ে যাওয়ার প্রভূত উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দকে অস্বীকার করে চারুচন্দ্র রায়ের নির্দেশে বারীন-হেমচন্দ্ররা তার্দিভেলকে বোমা মারার দু-বছরের মাথায়, ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার তৃতীয়বার ওয়ারেন্ট বের করে শ্রীঅরবিন্দর নামে। গা ঢাকা দিতে চন্দননগর গেলে, চারুচন্দ্র রায় সেসময় শ্রীঅরবিন্দকে কোনওরকম সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। অগত্যা মতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীঅরবিন্দ-র গোপন ‘শেলটার’-এর বন্দোবস্ত হয়।

‘যুগান্তর’ দল বারীনদের হঠকারিতায় বিপথগামী হওয়ার আগেই শ্রীঅরবিন্দ দলের গ্রামীণ ও মফসসল অঞ্চলের গ্রাসরুট সংগঠনের দায়িত্ব সঁপে দেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথা বাঘাযতীনের হাতে। বাঘাযতীনের দল চালানোর প্যাটার্ন ছিল হেমচন্দ্র-বারীনদের ঠিক উল্টো। খোদ কলকাতায় মুরারিপুকুরের বুকে অস্ত্র-বিপ্লবী একসঙ্গে মজুত করে সরকার বাহাদুরের গুপ্তচরদের সহজ টার্গেট হওয়ার বদলে বাঘাযতীন তৈরি করেছিলেন দলের একটি বিকেন্দ্রীকরণ মডেল। ছোট ছোট গ্রুপে বাঘাযতীনের ‘যুগান্তর’ ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব ভারতের বিরাট অংশ জুড়ে যার প্রভাব ছিল কুষ্ঠিয়া থেকে দেওঘর আর শিলচর থেকে পুরী অবধি। প্রতিটি গ্রুপের একজন সদস্যই কেবল চিনতেন অন্য গ্রুপের আরেকজন সদস্যকে, যাঁরা রিপোর্ট করতেন বাঘাযতীনকে আর বাঘাযতীন সব খবর একত্রে জানাতেন শ্রীঅরবিন্দকে, প্রয়োজনে নির্দেশ নিয়ে আবার তা ছড়িয়ে দিতেন গ্রুপগুলিতে। এই পন্থার ফলে ইংরেজ গুপ্তচরদের খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছিল বাঘাযতীনদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করার ক্ষেত্রে। এবং হাওড়া-শিবপুর মামলায় চার্লস টেগার্টের বিশ্বস্ত ডিএসপি শামসুল আলমকে হত্যা করার পরও ইংরেজ পুলিশ বাঘাযতীন-সহ বাকি অভিযুক্তদের এক বছরেরও বেশি জেলে রাখতে পারেনি প্রমাণের অভাবে। বাঘাযতীনের ‘যুগান্তর’-এর সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল স্বামী বিবেকানন্দর ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, সরোজিনী নাইডুর বড়দা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বারীন ও হেমচন্দ্র ‘যুগান্তর’ দলের নামে যে সবচেয়ে বড় ঘটনাটা ঘটায়, তা হল কিংসফোর্ডকে মারার প্ল্যান। শুরুতে হেমচন্দ্র ইউরোপের গুপ্ত সমিতির কায়দায় হারবার্ট ব্রুমের ‘Commentaries on the Common Law’ বইটির ভেতর পিকিরিক অ্যাসিড, স্প্লিন্টার, স্প্রিং আর ডিটোনেটর ফিট করে নির্দিষ্ট টেকনিকে এমনভাবে একটি বোমা তৈরি করে, যাতে বইটা খুললেই হবে বিস্ফোরণ। তারপর সেটা পাঠানো হয় কিংসফোর্ডের কাছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিংসফোর্ড সেই বইটি কোনওদিন খোলেননি। তাই তড়িঘড়ি ১৯০৮-এর এপ্রিল মাসে সামগ্রিক ‘যুগান্তর’ দল, ‘অনুশীলন সমিতি’ এবং সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দকে না জানিয়েই কিংসফোর্ড হত্যার দ্বিতীয় ছক কষা হয়। এমনকী, ‘অবশেষে মেদিনীপুর সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনানো হয়েছিল’, একথা হেমচন্দ্র দাস কানুনগো তাঁর ‘বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা’ বইয়ে ‘গ্রেপ্তারের আগে’-র পরিচ্ছদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকারও করেছেন।

অতঃপর, নিদারুণ গোপনীয়তার সঙ্গে প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামকে হেমচন্দ্রের বানানো বোমা দিয়ে পাঠানো হয় মুজফ্ফরপুর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ইংরেজ গুপ্তচরদের কাছে এর খবর দশদিন আগে থেকেই ছিল, যা পরবর্তীকালে রাওলাট কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়। এই অপারেশনের আগেভাগেই তাই কিংসফোর্ডের জন্য একইরকম দেখতে একাধিক ঘোড়ার গাড়ির আয়োজন করে রাখা হয়েছিল। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল বুঝতে না পেরে ভুল গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে এবং কিংসফোর্ডের বদলে শ্রীমতি কেনেডি ও তাঁর কন্যা বেঘোরে প্রাণ হারান।

এখানে প্রশ্ন এসেই পড়ে, জেনেশুনে কেনেডিদের কেন এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিল পুলিশ? এ কি নিতান্তই এক কোল্যাটারাল ড্যামেজ, না কি অবলা ইংরেজ নারী ও শিশুহত্যার চিত্রনাট্য সাজিয়ে ইংরেজ-বাহাদুর সাধারণ ভারতবাসীর সহানুভূতি আদায় করে বিপ্লবীদের জনসমর্থনে চিড় ধরাতে চেয়েছিল?

এর পরের ঘটনা ইতিহাসে আলিপুর বোমা মামলা নামে চিরবিখ্যাত হয়ে রয়ে গেছে। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশের কাছে কাজটা জলের মতো সোজা ছিল। ইংরেজ সরকারের প্রধান শত্রু, ‘The most dangerous man’— শ্রীঅরবিন্দকে ওঁর ৪৮ গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে গ্রেপ্তার করা, আর মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে গিয়ে অস্ত্র কারখানা-সমেত বারীনদের ধরা। উল্লেখ্য, বারীনের হেমদা তথা মুজফ্ফরপুরে ব্যবহার হওয়া বোমার কারিগর হেমচন্দ্র দাস যে-কোনও কারণেই হোক, মুরারিপুকুরে সেদিন ছিলেন না। ছিলেন ৩৮/৪ নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে, যেখানে পুলিশ কোনওরকম অস্ত্র বা বোমার সন্ধান পায়নি । ২ মে, ১৯০৮, মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে গ্রেপ্তারের দিন পুলিশের খাতায় যে হেমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়, তিনি অন্য ব্যক্তি, হেমচন্দ্র ঘোষ।

লালবাজার লক আপে পুলিশ কমিশনার ফ্রেডরিক হ্যালিডে স্বয়ং এসে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, ও আদেশ দিয়ে যান, শ্রীঅরবিন্দকে একাকী রাখতে এবং ধৃত কোনও বিপ্লবী যেন তাঁর সঙ্গে কোনওরকম কথা না বলতে পারে। তিনরাত লালবাজার লক আপে জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তদের ৫ মে, ১৯০৮-এ প্রথম আদালতে পেশ করা হয় ও শুনানি শেষে সকলকে আলিপুর জেলে পাঠানো হয়। ‘The most dangerous man’ শ্রীঅরবিন্দর আলাদা করে সলিটারি কনফাইনমেন্ট হয়।

পরবর্তীকালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলে শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে তাঁর বরোদা- সময়কালের পরিচয়ের কথা জানতে পেরে পুলিশ তাঁকেও সলিটারি সেলে বন্দি রাখে। এই পর্যায় বারীনের চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত কাণ্ডের জন্য এতজন গ্রেপ্তার ও পুলিশি নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে দেখে, তিনি একদিন পুলিশকে বলেন, এই সমস্ত প্ল্যান তাঁর একার, যা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ দায় তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ হল বারীনের পাকা আমি সত্তা, পরহিতে খেলাচ্ছলে প্রাণ দিতে পারার সৎসাহস। এই সৎসাহস সংক্রামিত হয় উল্লাসকরের মধ্যেও, তিনিও বলেন, বারীনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটায় তিনিও ছিলেন, সুতরাং দায় তিনিও এড়াতে পারেন না।

এই সৎসাহস অবশ্য আইনের চোখে ছিল একরকম মূর্খ ছেলেমানুষি যা হেমচন্দ্র দাসের মতো বাকি বুদ্ধিমান বিপ্লবীরা দেখাননি। তবু আদালতে পুলিশের প্রমাণ করতে কষ্ট হয়নি যে, কেবল বারীন-উল্লাসের পক্ষে একা মুজফ্ফরপুরের প্ল্যান করা সম্ভব নয়। মামলার রায়ে হেমচন্দ্র দাস এবং কয়েকজন বিপ্লবীর কিছুকাল কালাপানির সাজা হয়, বারীন-উল্লাসকরের প্রথমে ফাঁসির সাজা হলেও পরবর্তীতে তা কমে যাবজ্জীবনে নেমে আসে। আর ’The most dangerous man’ শ্রীঅরবিন্দ-সহ আরও ১৬ জন বিপ্লবীকে প্রমাণের অভাবে শেষমেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ইংরেজ-বাহাদুরের পুলিশ।

এরপর ১৯০৯-এ বারীনদের পাঠানো হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে। আন্দামানে বারীনের পাশের সেলের বন্দি ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। উল্লেখ্য, আন্দামানের জেলজীবনের মধ্যে পাঁচ বছরের সলিটারি কনফাইনমেন্টে বন্দি থাকতে হয় বারীনকে। ১৯২০-র জেনারেল অ্যামনেস্টি-র সময় বারীন আন্দামান থেকে ছাড়া পান এবং ছাড়া পেয়ে অল্প কিছুদিন কলকাতায় সাংবাদিকতা করে পন্ডিচেরি চলে যান, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে।পন্ডিচেরিতে দেড় বছর শ্রীঅরবিন্দ ও পল রিচার্ড সম্পাদিত ‘আর্য’ পত্রিকায় কাজ করার সময় ‘The Truth of Life’ নামক একটি বই লেখেন বারীন, যা মাদ্রাজ থেকে ১৯২২-এ প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য, সেই বছরেই বারীন বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন পন্ডিচেরি আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন বারীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ‘The Truth of Life’ সম্পর্কে কোনও মত বিনিময় হয়েছিল কি না, জানা নেই। ১৯২৯ পর্যন্ত বারীন পন্ডিচেরির আশ্রমে ছিলেন, শেষমেশ সেখানেও মতানৈক্য, মতপার্থক্য হওয়ায় আবার কলকাতায় ফিরে কিছুকাল ‘বিজলী’ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। এই সময় বারীনের বিয়ে হয় জনৈক বিধবা ও কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা শৈলজা দত্তর সঙ্গে। ১৯৩৩ সালে বারীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে দু-লাইনের সংযত প্রত্যাখ্যান পাঠিয়ে বারীনের বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনায় পূর্ণচ্ছেদ টানেন। ১৯৩৩ সালে বারীন নিজস্ব ইংরেজি দৈনিক ‘The Dawn of India’ প্রকাশ করা শুরু করেন, এবং ১৯৫০ সালে ‘দৈনিক বসুমতী’-র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এর ঠিক ন’বছরের মাথায়, ১৯৫৯-এর ১৮ এপ্রিল, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

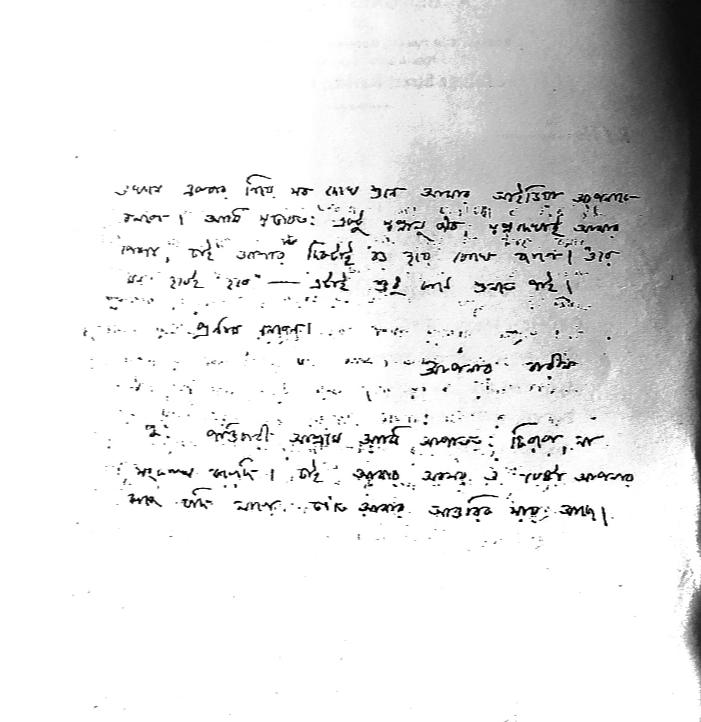

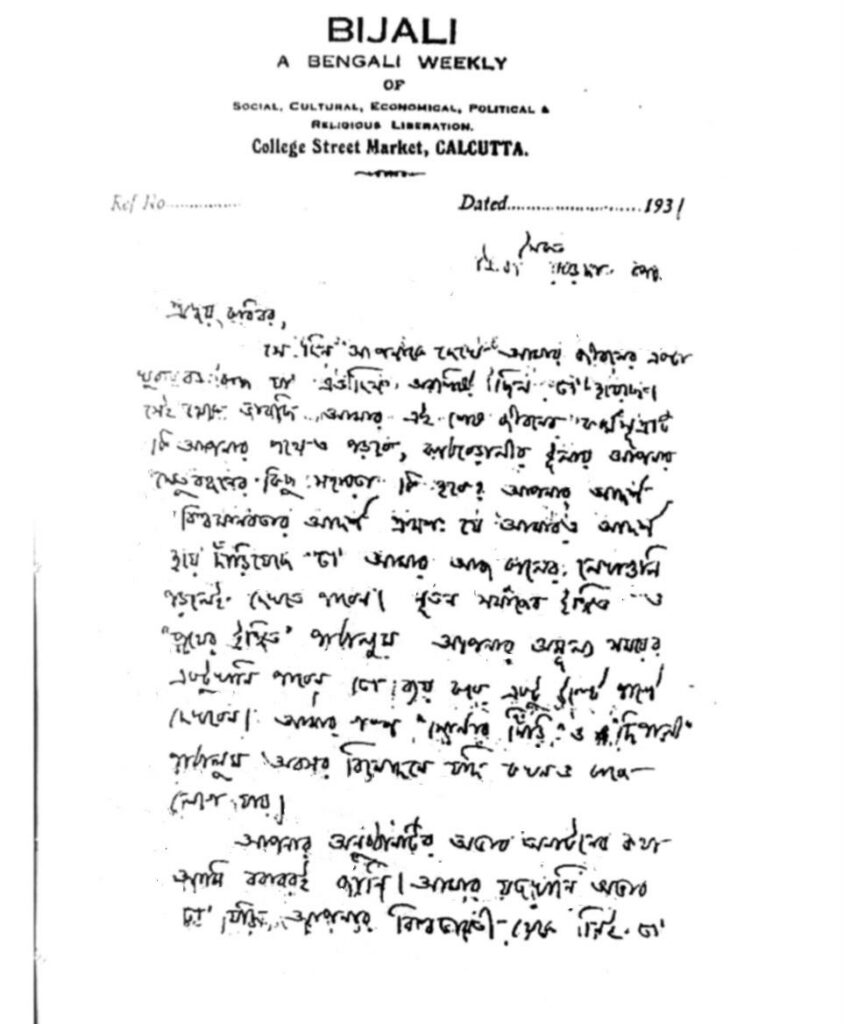

রবীন্দ্রনাথকে লেখা বারীনের চিঠি

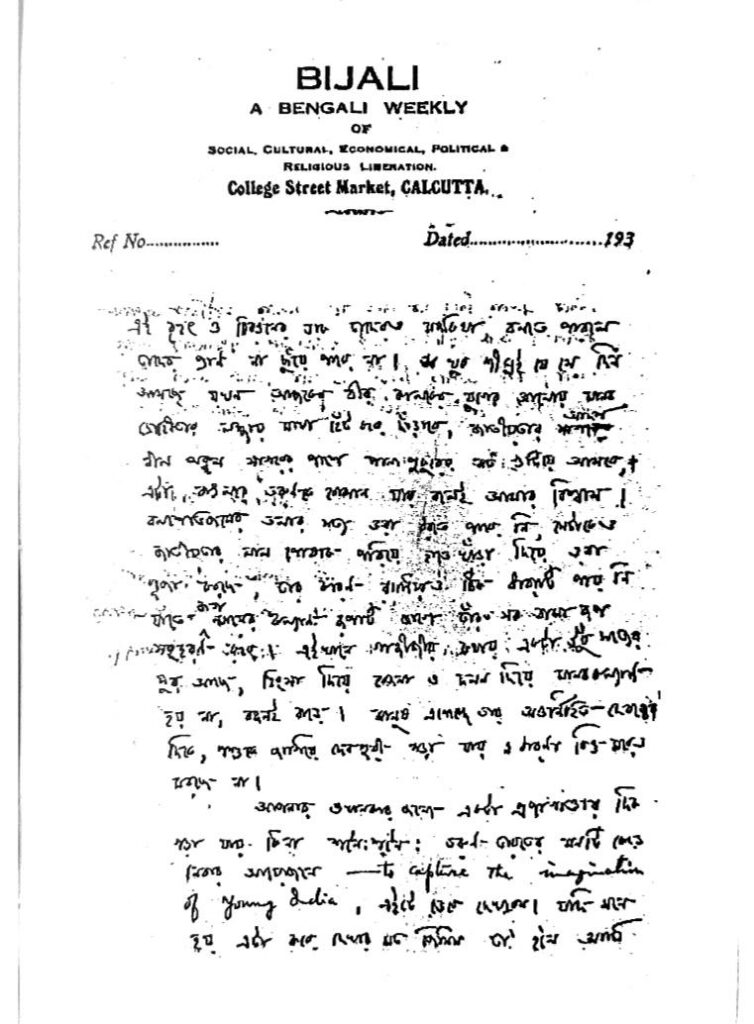

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর

বারীনের সমগ্র জীবনের পর্যালোচনা করতে বসলে কাঁচা আমি আর পাকা আমির যে বলয়টা পাওয়া যায়, তার অর্ধেকটা জুড়ে রোমাঞ্চের অহংকার আর বাকি অর্ধেকটা অহংকারের রোমাঞ্চ। কখনও সে অহংকার নিজের সৎসাহসের জন্য, কখনও দেশপ্রেমের জন্য, কখনও বা আপন সেজদা শ্রীঅরবিন্দ-র অতিমানবিক মহিমা ও জ্ঞানের জন্য। কিন্তু এর প্রকাশটা বেশিরভাগ সময়েই ছিল বড্ড নিষ্ঠুর। অনেক ছোটবেলায় মানসিক ভারসাম্যহারা মায়ের বিচ্ছেদ হয়তো তাঁকে শিখিয়েছিল— ন্যায় ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে খুব বেশি ফারাক নেই।